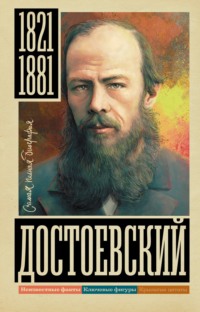

Czytaj książkę: «Достоевский», strona 3

Дело петрашевцев – показательный спектакль

Объявить о помиловании лишь в ту минуту, когда все будет готово к исполнению казни.

Император Николай I

Николай I. Литография. 1840-е

Неизвестный художник. Петрашевцы. 1840-е

Лебедев. Петрашевцы. 1847

Эта книга началась с описания страшного испытания, через которое пришлось пройти Федору Михайловичу Достоевскому – жестокой инсценировки казни. В чем же, собственно, первопричина посыпавшихся на Федора Михайловича несчастий?

Весной 1846 года писатель познакомился с М.В. Буташевичем-Петрашевским37. Тот был приверженцем утопического социализма Фурье и организовал первый социалистический кружок в России. Михаил Петрашевский отличался эрудицией, умел увлечь собеседника, и быстро сошелся с Достоевским, который со следующего 1847 года стал посещать собрания кружка. На них молодежь обсуждала идеи социализма, переустройство общества, критиковала власть, читала Фурье, Герцена, Белинского. О «пятницах» Петрашевского в курсе был весь Петербург. Молодых людей сложно назвать «революционерами», потому что никакого заговора не имелось и дальше разговоров дело не шло. Но в какой-то момент весной 1849 года на одну из встреч попал доносчик, незамедлительно сообщивший куда следует, что здесь собираются заговорщики.

Петрашевцы, скажем так, попали под раздачу. За ними могли просто бесконечно долго наблюдать, и все. Но по Европе прокатилась «Весна народов»38, и в кружке присутствовало небольшое количество молодых офицеров, а все еще помнили восстание декабристов. Достоевский потом писал: «На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят, словно на карту, всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих! И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, потрясти душу»39. Дабы не допустить никаких волнений, власти пошли на упреждение и острастку.

23 апреля 1849 года Достоевского вместе со всеми остальными заключили в Петропавловскую крепость. Власти прекрасно понимали, что опасности арестованные не представляли, но, чтобы другим неповадно было, поступило распоряжение наказать их по всей строгости закона. Во время следствия Достоевский считал, что он не совершил ничего противозаконного. Об учении Фурье он сказал: «Фурьеризм – система мирная: она очаровывает душу своей изящностью… В системе этой нет ненавистей…» Он не отрицал того, что участвовал в беседах о необходимости перемен к лучшему, и письмо Белинского40, да, читал, но воспринимал его как литературный текст, который никого не соблазнит и не принесет негативных последствий. Своих единомышленников Достоевский не выдавал и держался более чем стойко.

В ноябре 1849 года петрашевцам предъявили обвинение. «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте сего года… копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях… и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. …военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского… лишить… чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Мы с вами уже в курсе, что смертная казнь не состоялась, что людей подвергли серьезному испытанию, но в последний момент помиловали.

Генерал высшего ревизионного военного суда на основании монаршей милости и принимая во внимание искреннее раскаяние многих осужденных, их добровольное признание, молодые годы и то, что их замыслы не достигли результатов, ходатайствовал о замене смертной казни на каторжную работу. Достоевскому запросили 8 лет на каторге, резолюция Николая I сократила срок вдвое. «На 4 года и потом рядовым».

25 декабря 1849 года Достоевского и еще двух осужденных заковали в кандалы и отправили из Петербурга. Дорога была нелегкой, везли их в открытых санях, и, несмотря на теплую одежду, за 10 часов пути они успевали основательно замерзнуть. Писатель потом вспоминал: «Я промерзал до сердца и едва мог отогреваться потом в теплых комнатах». В больших городах арестованных оставляли на ночлег. В Шлиссельбурге их наконец пересадили из открытых саней в закрытые. В Тобольске по пути на омскую каторгу Ф.М. Достоевский встретился с женами декабристов Н.Д. Фонвизиной, Ж.А. Муравьевой, П.Е. Анненковой. Н.Д. Фонвизина подарила ему Евангелие, в котором между страницами были десять рублей. «Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим». Эту книгу он берег всю жизнь, неоднократно обращался к ней в сложных ситуациях и ежедневно делал пометки на ее полях. Начиная с прибытия в Тобольск бытие и творчество писателя отражены в этих записях.

Хочется отметить один показательный случай, произошедший в Тобольске. Петрашевец И.Л. Ястржембский был осужден так же, как и Федор Михайлович, только Достоевского определили в Омский острог, а его товарища – на Екатерининский винокуренный завод. Но до Тобольска они ехали вместе и пробыли там на пересыльном дворе почти неделю. Когда Ястржембский оказался в холодной, темной камере и их от уголовников отделяла лишь тонкая перегородка, выдержка ему отказала, и он решился на самоубийство, о котором уже задумывался ранее. От этого страшного шага его спас Достоевский. «В дружеской беседе мы провели большую часть ночи… Я отказался от всякого крайнего решения»41. Несмотря на свои непростые переживания, Федор Михайлович был отзывчив на помощь другим.

А впереди были четыре года каторги, затем более пяти лет службы в Семипалатинске. Возвратиться в Петербург ему удалось только через десять лет, совсем другим человеком.

Вряд ли нужно говорить, что каторжная жизнь – жизнь тяжелая. Видел Достоевский там немало. «Вошел сторож, тупо посмотрел на мертвеца и отправился к фельдшеру. Фельдшер… быстрыми шагами, ступая громко по притихшей палате, подошел к покойнику и с каким-то особенно развязным видом, как будто нарочно выдуманным для этого случая, взял его за пульс, пощупал, махнул рукой и вышел…»42

Каторга как отдельный вид искусства

Один убил по бродяжничеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу.

Ф.М. Достоевский

Каторжане. 1850-е

Неизвестный художник. Достоевский на каторге. 1850-е

Каторжанин в кандалах на отдыхе. 1850-е

К.П. Померанцев. Праздник Рождества в Мертвом доме. 1862

Предыдущая глава отличается краткостью. Таким способом мне хотелось подчеркнуть, что якобы важное политическое дело не стоило и выеденного яйца, акцентировать на нелепости обвинений, донести, что о самом процессе и рассказывать особо нечего. А вот последствия были тяжелы и губительны. Восемь месяцев следственных действий в казематах Петропавловской крепости, мнимая казнь, пятнадцать дней пути в мороз, и каторга. «Кругом снег, метель… впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади все прошедшее»43. И этому стоит уделить существенно больше внимания. Тем паче, что, отбыв наказание, Достоевский написал и опубликовал повесть «Записки из мертвого дома». До него никто так откровенно не освещал жизнь каторжников.

Федор Михайлович прибыл в Омский каторжный острог в конце января 1850 года. Город Достоевскому не понравился. «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видел. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени», – так писал он своему брату после того, как покинул каторгу. Подобное описание вполне объяснимо, вряд ли может понравиться населенный пункт, где ты отбываешь наказание, и кроме того, у Достоевского не было возможности увидеть Омск в полной мере, он смотрел на него из «окон» острога. Встретили писателя на каторге крайне недружелюбно. «Ненависть к дворянам превосходит у них (каторжников. – Прим. авт.) все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали». Из 162 арестантов только двенадцать были политическими, остальные отбывали сроки за убийства, разбой, воровство, причинение увечий и другое.

По прибытии на место Достоевский получил арестантскую робу, его обрили и надели кандалы. Брили всех: «…бродягам, срочным, гражданского и военного ведомства спереди полголовы от одного уха до другого, а всегдашним от затылка до лба полголовы с левой стороны»44. Делалось это для того, чтобы руководство острога сразу могло различить, к какой категории принадлежит человек: осужденных на какой-либо срок или на пожизненное отбывание. Кандалы сопровождали арестанта везде – работал ли он, шел ли мыться в баню, лежал ли больной в госпитале. Следы от них остались у писателя на всю жизнь. «Кандалы – одно шельмование, стыд и тягость физическая и нравственная»45. После двух лет каторги начальник острога подал прошение царю, чтобы за хорошее поведение Ф.М. Достоевскому сняли кандалы, но разрешения не последовало. Хочется привести на эту тему одно замечание, сделанное Достоевским, когда каторга осталась в прошлом и жизнь заиграла новыми красками. В 1862 году Федор Михайлович дал комментарий картине русского художника Валерия Якоби «Привал арестантов»: «Арестанты в кандалах, один даже натер себе рану в них, и все без надкандальников46. Будьте уверены, что не только несколько тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных надкандальников, чтобы не стереть себе ногу. А на расстоянии одного этапа и без них можно натереть тело до костей. Между тем их нет. Вы, конечно, их забыли, а может быть, и не справились совершенно с действительностью». Вот такое суровое и справедливое замечание человека, который знает о кандалах не понаслышке. Ну а теперь вернемся к нашему повествованию.

Федор Михайлович внешне не отличался от остальных каторжан. По воспоминаниям П.К. Мартьянова47: «Но сознанье безысходной, тяжкой своей доли как будто окаменяло его. Он был… малоподвижен и молчалив. Его бледное… лицо никогда не оживлялось улыбкой… взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю». Ф.М. Достоевский сторонился людей и мало с кем общался, даже с теми, кто старался облегчить его участь и помогал ему. И.И. Троицкий48 трактовал подобное поведение припадками и расстроенностью нервной системы Федора Михайловича Достоевского. Врачи госпиталя не единожды помещали его в медицинское учреждение, чтобы он мог хотя бы немного прийти в себя. Там он получал отдых, сытный стол, чай и т. д. Даже писать Достоевский начал именно там, с разрешения И.И. Троицкого. А ведь это было самым страшным для Ф.М. Достоевского наказанием – запрет на писательство. Арестантам нельзя было иметь никаких письменных принадлежностей. Врачи госпиталя тайком приносили Достоевскому перо, чернила и листочки размером в одну восьмую часть тетрадного листа. И Федор Михайлович вел записи в «моей тетрадке каторжной» или, по-другому, «сибирской тетради», где фиксировал различные истории, диалоги, фольклорные моменты, свои наблюдения. Хранились листки тоже в медчасти у старшего фельдшера. Они в дальнейшем станут материалом для «Записок из Мертвого дома». Кстати, находясь в госпитале, Достоевский неоднократно ухаживал за людьми, наказанными шпицрутенами, и просил врачей относиться к ним с особой заботой и вниманием.

Но даже доброта лекарей не могла избавить Достоевского и других пациентов от царящей в госпитале атмосферы. В палате находилось 22 койки, там рядом друг с другом лежали чахоточные, психически нездоровые, венерические, после телесных наказаний и другие. А еще море клопов, засаленные, плохо пахнущие халаты, которые выдавались больным, тяжелый спертый воздух… И самое главное, смерть – сюда она приходила часто. Но даже тут арестантов не оставляли в покое. Регулярно приезжали следователи проверять тот или иной донос на тему: а не слишком ли хорошо живут каторжане, не послабляют ли им режим. Устраивали допросы и обыски. Однажды на заданный Ф.М. Достоевскому следователем вопрос, не делал ли он записей, находясь в остроге или госпитале, тот ответил: «Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю». – «Где же материалы эти находятся?» – «У меня в голове».

Ну а жили заключенные в переполненных казармах, в коих пол был настолько грязным, что запросто можно было поскользнуться и упасть. «Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый… Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка…»49 Одежда оставляла желать лучшего: некачественные полушубки не грели на морозе, сапоги имели «короткие голяшки»50, что тоже не добавляло тепла. Меню арестантов не отличалось разнообразием: хлеб и щи, мяса в которых никогда не было видно, по праздникам – каша без масла, в пост – капуста с водой. В день на человека приходилось 9 копеек. На столь голодном пайке продержаться непросто, поэтому каждый кто как мог старался заработать. «Суди, можно ли было жить без денег, и если б не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасло»51. Конечно, острожники работали, и Ф.М. Достоевский не исключение. Писатель обжигал и толок алебастр. Суть процесса заключалась в том, что работники растапливали печь и клали в нее алебастр, а на следующий день после обжига раскладывали его по ящикам. И потом каждый арестант тяжелой колотушкой дробил алебастр в своем ящике. Кроме того, Достоевский в инженерной мастерской крутил большое точильное колесо, чистил снег на улицах города, штукатурил здания, работал на кирпичном заводе и т. д. Даже если вдруг его назначали по рекомендациям врачей или начальства на легкую работу, ему и там приходилось, как человеку неприспособленному, в несколько раз тяжелее. «Странно было бы требовать с человека, вполовину слабейшего силой и никогда не работавшего, того же урока (норма работы. – Прим. авт.), который задавался по положению настоящему работнику»52.

В течение дня были постоянные конфликты, выяснения отношений, кражи, обыски со стороны начальства, регулярные побудки ночью. Здесь были клейменые лица, распухшие, истерзанные шпицрутенами53 спины, невыносимая духота, всевозможные насекомые. Все делалось для того, чтобы запугать, сломать, оскотинить человека и заставить его забыть, что он вообще человек. «Те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и зарыт в гробу… Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе»54.

Но тем не менее Достоевский не сломался, живя в жутких условиях, а наоборот, закалился и вынес из той поры замыслы своих шедевров. Хотя впоследствии он вспоминал: «Это был ад, тьма кромешная».

Надо отдать должное всем людям, пытавшимся облегчить жизнь Ф.М. Достоевского. Если взять во внимание, сколько имелось доносчиков, сколько плелось интриг и насколько такие люди рисковали своим положением, их участие становится еще более ценным. Я упоминала чуть ранее медицинский персонал острога, теперь стоит вспомнить имя Алексея Федоровича де Граве, коменданта Омской крепости. Достоевский не мог в «Записках из Мертвого дома», где он описывает происходящее на каторге, рассказать о послаблениях, которые ему оказывали, чтобы не подвести этих людей, но даже там он говорил, что «комендант был человек очень порядочный». Более того, в июле 1859 года Федор Михайлович, отбыв полный срок своей ссылки и получив разрешение жить в Твери, по пути из Семипалатинска нанес визит А.Ф. де Граве. А после смерти Федора Михайловича его жена А.Г. Достоевская нашла фотографию А.Ф. де Граве и хранила ее в фотоальбоме, что тоже говорило об особом отношении к этому человеку в семье Достоевских. Федор Михайлович говорил позже: «Если бы я не нашел здесь (на каторге. – Прим. авт.) людей, я бы погиб совершенно».

Четыре года тянулись бесконечно долго. Никогда не оставаясь один (в силу условий содержания), Достоевский постоянно переоценивал свое прошлое. «…Я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялся бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни…» Там, в остроге, увидев много ужасных картин, узнав тех людей, о которых ранее знал только понаслышке, Ф.М. Достоевский разглядел под грубой маской оных силу и самобытность русского народа. «И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные… Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта! На целые тома достанет». И это слилось с теми детскими и юношескими образами униженных и оскорбленных, которые он наблюдал когда-то.

Также будущий великий писатель именно в остроге утвердился в своей вере. Он писал: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»55. Более того, существенно позже, в 1874 году, Достоевский говорил: «…Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга… совсем новым человеком сделался… Я там себя понял… Христа понял… русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову…» Вы только прочувствуйте эти слова! Не озлобиться, не сломаться, а пересмотреть свою прошлую жизнь, вынести из нее уроки и в каторге увидеть свет – свет в людях, свет в вере, свет в происходящем. Такое под силу далеко не каждому.

«За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то несбыточной сказке»56. Однажды ворота открылись… 15 февраля 1854 года срок каторги закончился, и писатель навсегда покинул это страшное место – Омский острог. Далее – ссылка. В марте 1854 года в город Семипалатинск в Сибирский 7-й линейный батальон прибыл рядовой Федор Михайлович Достоевский.

На этом и можно было закончить эту главу, но она называется «Каторга как отдельный вид искусства», а значит, требуется некоторое продолжение. Мы уже знаем, что результатом пребывания в Омском остроге явилось произведение «Записки из Мертвого дома». На нем и стоит акцентировать наше внимание. Книга дает читателю живое представление о тех местах, где четыре года проживал писатель. И.С. Тургенев сравнил «Записки из Мертвого дома» с «Адом» Данте57, а А.И. Герцен58 – с фреской «Страшный суд» работы Микеланджело. О том, к какому жанру принадлежит произведение, спорят до сих пор. Его можно было бы назвать мемуарами, так как Достоевский использует в нем свои воспоминания, но, с другой стороны, в книге вымышленный герой и несоблюдение фактической и хронологической точности. Как бы там ни было, Достоевский ювелирно нарисовал картину самой каторги и лиц, на ней находящихся, как арестантов, так и служащих. Роман написан по необычной схеме. Сначала Ф.М. Достоевский изображает общий план: мы видим описание тюремной территории, быта, заключенных, выделяется несколько персонажей. Затем идет повествование о первом дне в остроге, о том, что происходит, и ощущения. Далее – первый месяц, первый год. А вот во второй части – все последующие годы. Таким образом Достоевский навел фокус на первый день, детали которого описаны с поразительной четкостью; первый месяц освещается уже менее отчетливо, и чем дальше отстоят события, тем более в общих чертах они предстают перед нами. «Мертвый дом» – застывшая, оцепеневшая от безнадежности конструкция, в нем движется только человек по тем кругам ада, которые ему уготованы. Писатель тонко подмечает речевые обороты обитателей «дома», он погружает нас в мрак этой обители несчастья сухим, как будто спокойным тоном, дабы усилить эмоциональный отклик читателя.

Некоторые моменты хочется выделить отдельно, чтобы максимально приблизиться к той обстановке и смыслу, который вкладывал автор в свое произведение. К.В. Мочульский59считает «шедевром изобразительного искусства описание бани»: «Когда мы растворили дверь в баню, я думал, что мы вошли в ад… Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота… Это был уже не жар: это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу… Обритые головы и распаренные до красна тела арестантов, казались еще уродливее… Поддадут – и пар застелет густым горячим облаком всю баню, все загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги…»60 В противовес данному эпизоду по замыслу писателя идет сцена прикосновения к Богу на Страстной неделе: «Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. “Тоже ведь и я человек, – может быть, думал он или чувствовал, подавая, – перед Богом-то все равны”»61.

Достоевский, испытав все на собственном жизненном опыте, стремился добраться до глубины ощущения неволи, до его истоков и отсюда уже объяснить читателю психологию людей, там пребывающих. «Из тоски по свободе вытекают все особенности характера каторжников. Арестанты большие мечтатели. Оттого они так угрюмы и замкнуты, так боятся выдать себя и так ненавидят болтунов-весельчаков»62. Ключевое слово «свобода» пронизывает весь роман, причем неважно, находишься ты в остроге или в золотой клетке. «Попробуйте, выстройте дворец. Заведите в нем мрамор, картины, золото, птиц райских, сады висячие, всякой всячины… и войдите в него. Ведь может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти!.. Но вдруг безделица! Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: “все твое, наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!” И будьте уверены, что вам в это же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за забор. Мало того, вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваше страдание»63. Понятным становится, что без свободы нет личности, именно поэтому арестанты уже изначально унижены в своем человеческом достоинстве, и от этого их страдания еще более ужасны. Достоевский описывает случаи, когда какой-нибудь заключенный долгое время живет тише воды ниже травы, и в какой-то момент забуянит, забузит, может даже совершить уголовное преступление. Все лишь потому, что «причина этого внезапного взрыва – тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самому себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющееся и доходящее до злобы, бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог…» Стремление к восстановлению своего человеческого я становится непреодолимым. Федор Михайлович последовательно перемещается от просто художественного изображения к психологии личности и концепции свободы и идет далее к более глобальному замыслу: философии добра и зла в душе человека. Еще тогда, на каторге, перед Достоевским встал вопрос о разделении людей на слабых, для коих придуманы мораль и правила – «тварь дрожащая», и сильных, которым позволено все – «власть имеющие». Эти размышления в будущем лягут в основу романа «Преступление и наказание». Но об этом произведении несколько позже. А пока, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что, не будь у Ф.М. Достоевского такого печального опыта, не возникло бы настолько глубоких, прочувствованных, выстраданных сочинений, которыми зачитываются поколения людей во всем мире.

Darmowy fragment się skończył.