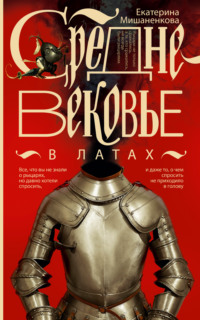

Czytaj książkę: «Средневековье в латах», strona 5

Странствующий рыцарь

Конечно, не каждый молодой рыцарь был способен стать Маршалом или дю Гекленом, но каждый должен был к этому стремиться. Это привело к тому, что рыцарская молодежь фактически занималась поисками приключений, пытаясь самореализоваться на войнах и турнирах, а если получится, то и обогатиться. А когда не было ни того ни другого, молодые люди ввязывались во всевозможные авантюры, не всегда разумные и законные.

Так что образ странствующего рыцаря, типичный для средневековых рыцарских романов, по-явился не на пустом месте: рыцарство действительно было очень мобильным. Достаточно посмотреть, откуда съезжались бойцы на тот или иной турнир – иногда приезжали буквально с другого конца Европы. А молодому человеку, только что надевшему рыцарские шпоры, и вовсе почти ничего другого и не оставалось, кроме как куда-то ехать и искать способы прославиться. Но и с этим все было не так просто.

«Средневековое общество, как светское, так и церковное, характеризовалось серией публичных ритуалов, которые неизменно влекли за собой изменение статуса участвующих в них мужчин и женщин, – пишет шотландский историк, доктор Уильям М. Эйрд. – В аристократических кругах проявления военной доблести сами по себе не были достаточным доказательством достижения зрелости». Поэтому публичная церемония посвящения как бы допускала молодого человека в боевое братство, но этот обряд не означал, что новоиспеченный рыцарь сразу обретает всю положенную ему мужественность. «От рыцарей ожидалось, что они будут действовать определенным образом, но было признано, что в пылу битвы они могут “вести себя не как взрослые мужчины”. Другими словами, “шевалье” все еще оставались “юношами”, пока не достигнут других необходимых качеств зрелости. Акты безрассудной храбрости также не делали мужчину мужчиной, поскольку они отнюдь не рассматривались как действия взрослых мужчин-воинов, а, как это ни парадоксально, были поводом для критики… Критика часто обрушивалась на молодых рыцарей, которые безрассудно бросались в бой, не прислушиваясь к мудрым советам старших. Сдержанность была добродетелью зрелого мужчины; нетерпение и безрассудство были недостатками юноши».

Конфликт поколений

Неудивительно, что рыцарская молодежь была склонна сбиваться вместе и группироваться вокруг такого же молодого лидера, сына какой-нибудь очень высокопоставленной персоны.

Это было вполне логично – сын короля или крупного феодала, с одной стороны, конечно, обладал достаточно высоким статусом в силу происхождения, да и будущее его было обеспечено. Но, с другой стороны, он относился к числу той же рыцарской молодежи, то есть в глазах отца и всех опытных и тем более прославленных рыцарей был всего-навсего мальчишкой. И чтобы переломить такое отношение к себе, он должен был либо обзавестись соответствующими атрибутами взрослого человека, либо тоже совершить что-то особенное, после чего его вынуждены будут зауважать.

Упоминавшийся принц Генрих22, сын Алиеноры Аквитанской, соратником которого был Уильям Маршал, решил этот вопрос с помощью участия в многочисленных турнирах. Он собрал группу молодых талантливых бойцов, они вместе кочевали с турнира на турнир, часто побеждали (для чего требовалась еще и разработка специальной стратегии), добывая таким образом славу и деньги. В итоге Генрих прославился как добрый и щедрый сюзерен, любой рыцарь был рад попасть в число его приближенных, так что у него начала складываться отличная «команда», которая могла бы поддержать его и в борьбе за власть, и в дальнейшем управлении страной. Но ранняя смерть прервала его блестящую карьеру.

Но тут надо учитывать, что отец Генриха, король Генрих II, сделал все, чтобы сын, несмотря на крайнюю молодость, быстро перестал считаться представителем «молодежи» и обрел нужный авторитет. Он и короновал его, формально объявив своим соправителем, и женил, и оплачивал его блестящую свиту, давая возможность проявлять королевскую щедрость.

Я не зря упомянула женитьбу – это важный момент. Как пишет Эйрд, «создание семьи как центра внимания военной свиты и как места выражения взрослой, то есть супружеской, сексуальности было непременным условием аристократического общества одиннадцатого века».

Рассказывая о другом английском принце, сыне Вильгельма Завоевателя, он объясняет: «Роберту необходимо было завести независимое домашнее хозяйство, чтобы занять положение полностью взрослого члена мужского пола в англо-нормандском аристократическом обществе. До тех пор, пока он не уедет от двора своего отца, он никогда не мог быть не кем иным, кроме как сыном своего отца и, таким образом, принадлежал к подчиненной маскулинности и был социально неполноценным».

Пишет он и о важности создания принцем собственной «команды»: «Согласно нормативным критериям англо-нормандского общества Роберту необходимо было создать свою собственную военную свиту и привязать ее к себе проявлениями щедрости. Полностью функционирующая свита тогда действовала бы как выражение его собственного успешного господства и независимости или, другими словами, его успешно достигнутой зрелости. Не имея средств содержать свиту и живя при дворе отца, Роберт постоянно осознавал свое подчиненное положение. Природа патриархата такова, что существует не только подчинение женщин мужчинам, но и доминирование отца над другими мужчинами семьи. Таким образом, в доме своего отца Роберт занимал подчиненное положение наряду с другими подчиненными группами, а именно с женщинами и теми, кто был ниже его в социальном плане».

Судя по тому, сколько молодых рыцарей сгруппировалось вокруг Роберта, поддерживая его в его недовольстве, и как быстро они начинали группироваться вокруг других подобных персон, проблема «отцов и детей» была довольно распространенной. Молодые рыцари стремились как можно скорее перейти из категории молодежи на следующую ступень, и тем из них, кто происходил из знатных и богатых семей, было обидно, что им приходится так же лезть из кожи вон, как и безземельным рыцарям. Хотя отцы могли бы перевести их на эту ступень чуть ли не по мановению руки – выделить собственное хозяйство, чтобы они могли зажить своим домом, жениться и числиться уже «не мальчиком, но мужем».

Но отцы, похоже, чаще всего не спешили давать сыновьям самостоятельность. И их тоже можно понять – достаточно посмотреть на того же Генриха Молодого короля, которого его отец Генрих II возвысил в таком юном возрасте. Он оказался не готов к такой ответственности и вместо благодарности захотел еще большей независимости, что привело к небольшой гражданской войне между ним и отцом. Лучше всего у него получалось ездить по турнирам.

Так что феодалы, возможно, не были так уж неправы, намеренно оставляя своих повзрослевших сыновей в статусе «молодежи», потому что как только те становились в глазах общества полноценными взрослыми мужчинами, отец и сын оказывались как бы на одном уровне, а нельзя забывать, что рыцарская культура была культурой соперничества.

Любовный подвиг

Но вернемся к тому, что молодым рыцарям для того, чтобы заслужить какой-то статус и привлечь к себе внимание, требовался подвиг или что-то, этот подвиг заменяющее. Войны, как это ни удивительно, шли не нон-стоп, да и отличиться там не всем удавалось. Турниры тоже случались не каждый день, особенно в период Позднего Средневековья, когда они из простых состязаний, имитирующих войну, где победитель получает выкуп, превратились в красивые шоу с участием ради участия, а не ради победы (да и призы стали скорее символическими). Даже Крестовые походы после XIII века практически сошли на нет.

Но зато идея куртуазной любви не только не угасла, а даже оформилась в определенную систему. И одной из причин ее живучести стало именно то, что куртуазная любовь и выступала для рыцарей в некотором роде метафорической заменой подвигам, поискам Святого Грааля или еще каким-либо деяниям рыцарей Круглого стола. Молодые люди грезили о тех легендарных временах, когда можно было сразиться с колдуном или убить дракона, и в своем служении Прекрасной даме использовали ту же символику, что и те образцы рыцарства, на которые они равнялись.

Куртуазная любовь в принципе не могла быть простой, она обязана была пройти через множество испытаний, в которых рыцарь показал бы свою храбрость, стойкость, благородство и получил благосклонность дамы как заслуженную награду. Причем «заслуженную» здесь – ключевое слово. Это служение Прекрасной даме проходило на глазах у общества, придирчиво оценивающего, достойно ли ведет себя рыцарь и заслуживает ли он ответной любви.

Вообще, как я уже писала выше, куртуазная любовь была тем самым «выстрелом», убивавшим даже не двух, а сразу нескольких «зайцев». Она, как я уже говорила, дисциплинировала молодежь – наиболее горячую и активную часть рыцарства, заставляя ее вести себя прилично, что было на руку и их сюзеренам, и всему обществу в целом. Она учила подчинению – об этом речь пойдет дальше, но суть и так понятна: рыцарь учился смирять гордость и служить даме, хотя женщина в средневековом мире в принципе считалась существом более низким, чем мужчина. Это тоже полезно, особенно для социальной группы, где у каждого оружие, а гордыня хоть и смертный грех, но страдать им не просто принято, а даже считается нормой.

Ну и, наконец, она действительно была очень удобной заменой убийству великанов и драконов и прочих подвигах, причем удобной не только для самих рыцарей, но и опять же для всего общества в целом. Энергия молодежи направлялась в относительно мирное русло, где традиционное рыцарское соперничество обретало свой самый приличный облик. Ведь благосклонность Прекрасной дамы можно было заслужить и без военных подвигов, и даже побеждать на турнирах для этого было необязательно. Ценились само служение, символика, знаки внимания, всевозможные красивые жесты и т. д. Конечно, герой всегда герой, и самые знатные дамы нескольких стран буквально становились в очередь, чтобы заплатить выкуп за попавшего в плен некрасивого дю Геклена. Но тянуться за такими, как он, было делом безнадежным, а куртуазная культура давала возможность завоевать репутацию безукоризненного рыцаря танцами, стихами, галантным обращением и соблюдением определенных куртуазных ритуалов.

Куртуазная любовь

Но эти ритуалы были тоже не так примитивны и понятны, как может показаться. Жорж Дюби23 в исследовании «Женщины при дворе» очень четко и понятно описывает появление и укоренение во Франции XII века этой новой не только для Средневековья, но и во многом для человечества в целом модели отношений между мужчиной и женщиной, которую современники назвали fine amour («утонченной любовью»). Эту модель эмоциональных и физических отношений между рыцарями и дамами сейчас и принято называть «куртуазной любовью».

«Модель проста, – пишет Дюби. – Фигура женщины – в центре: “госпожа” (dame). Термин происходит от латинского domina, “госпожа”, и означает, что положение женщины – доминирующее, он же определяет статус: это женщина замужняя. Молодой человек, jeune (в те времена это означало неженатого юношу), замечает ее. Ее лицо, которое он видит, ее волосы (покрытые) и ее тело (скрытое под одеждой), которые он воображает, лишают его покоя. Все начинается с единого взгляда. Говоря метафорически, этот взгляд пронзает, как стрела, проникает прямо в сердце и воспламеняет желание. Раненный любовью (имейте в виду, что в словаре того времени “любовь” означает плотское вожделение), наш юноша уже ни о чем не помышляет, кроме как об обладании возлюбленной. Он приступает к осаде для того, чтобы взять и разрушить стены крепости, используя военную хитрость: обуздывая себя, он изображает преклонение перед дамой. “Дама” – жена господина, часто господина этого самого юноши. Во всяком случае, она хозяйка дома, в котором он часто бывает. В социальной иерархии того времени ее статус выше, чем его. В своем поведении он подчеркивает это различными способами. Он преклоняет колени – как вассал. Словами он свидетельствует свою преданность и, как подданный, дает обет не исполнять службы ни для кого другого. Он идет еще дальше. Наподобие раба, он преподносит себя ей в дар.

Он больше не свободный человек. Женщина, со своей стороны, все еще вольна принять или отвергнуть предложенное им. В этот момент проявляется власть женщины. Мужчину испытывает женщина, избранная им, требуя, чтобы он доказал пылкость своих чувств. Но если по окончании этого испытания она принимает дар, если уши ее открыты и она позволяет опутать себя словесной паутиной, то, в свою очередь, и сама становится пленницей, потому что в этом обществе любой дар подразумевает отдарок. Созданные по образцу договора вассальной верности, предполагавшего, что господин вознаграждает верную службу вассала той же мерою, правила куртуазной любви обязывали избранницу вознаградить верную службу в конце концов – полной мерою. По своим устремлениям куртуазная любовь не была платонической, как думают некоторые. Это была игра, и, как во всех играх, игрока вела надежда на победу. Выиграть означало, как в охоте, захватить добычу…

…Молодой человек с надеждой ждал вознаграждения, милостей, которыми его избранница и госпожа должна была одарить его. Однако законы любви требовали, чтоб эти милости жаловались частями и понемногу, женщина таким образом снова приобретала преимущество. Она отдавалась, но не сразу. По предписанному ритуалу, сначала она позволяла себя поцеловать, затем целовала сама, после этого переходила к более пылким ласкам, целью которых было еще больше возбудить партнера. Куртуазный поэт описал заключительное испытание – assaig (essai) называли его трубадуры – последний тяжкий искус, быть подвергнутым которому грезил любовник. Это было наваждение, захватывающая дух фантазия. Любовник воображал себя возлежащим подле госпожи, которая разрешила ему приблизиться к своему нагому телу, но только до определенной точки. В самый последний момент правила игры требовали, чтобы он отпрянул назад, воздержался, чтобы доказать свою значимость, демонстрируя полный физический самоконтроль. Реальное обладание возлюбленной, тот момент, когда ее слуга мог обрести с ней блаженство, откладывался на неопределенное время».

Сексуальные страдания

То есть куртуазная любовь, при всей ее красоте, замысловатости, стремлении к подвигам и возвеличиванию предмета любви до небес, в основе своей имела все то же сексуальное влечение. И все, что рыцарь совершал ради дамы, он совершал, томимый плотским желанием. А вершиной, кульминацией их романтических отношений с возлюбленной выступал секс. Кстати, Андрей Капеллан24, блюдя мораль и беспокоясь о том, что куртуазные отношения обычно предполагались между замужней дамой и неженатым рыцарем, советовал так называемую «простую» любовь заменить тем, что он называл «смешанной» любовью. Историки, изучавшие его трактат, в том числе и в переводах (тоже средневековых) на разные языки, сходятся на том, что он имел в виду применение таких способов сексуального контакта, которые позволяли бы получить удовольствие, но без риска появления незаконнорожденного потомства.

В своем трактате «О науке куртуазной любви» Капеллан писал, что «любовь есть некоторая врожденная страсть, проистекающая из созерцания и не-умеренного помышления о красоте чужого пола, под действием каковой страсти человек превыше всего ищет достичь объятий другого человека и в тех объятиях по обоюдному желанию совершить все, установленное любовью».

Но надо принимать во внимание, что формулировка Андрея Капеллана – это не фундамент, на котором начала строиться идея куртуазной любви, а скорее наоборот – вывод, результат размышлений об этом феномене, выросшем в рыцарской культуре. Еще до него сочиняли стихи трубадуры, воспевавшие красоту своих возлюбленных и свое неимоверное желание, причиняющее им жестокие страдания. Да и средневековые врачи оставили сведения о совершенно реальных недугах некоторых знатных господ, страдавших от любовной тоски, которая иссушала их и только усиливалась от неразумного излишнего созерцания красоты желаемого объекта.

Рыцарь или мужлан

Признаться честно, когда-то, когда я впервые стала изучать эту тему, такой неплатонический характер куртуазной любви стал для меня большим ударом. Я, как все юные девы, верила в то, что в служении Прекрасной даме все было чисто и возвышенно, а оказалось, что это был просто способ «задурить» женщинам голову и добиться от них секса.

Но на самом деле такой взгляд тоже крайне однобокий, и при более глубоком изучении феномена куртуазной любви становится понятно, насколько она все-таки была возвышенной при всей своей приземленности.

«Люди в том обществе, – пишет Дюби, – делились на два класса. Один состоял из работников, преимущественно селян, живших в деревнях, так называемых вилланов. Другой – из господ, живших за счет труда других людей… Гость при дворе, знатный ли, простой ли кавалер из свиты государя, вступал в любовную игру. Он пытался обходиться с дамами весьма изысканно, чтобы обнаружить умение покорить их не силой, но лаской слов и движений, с целью показать, что он принадлежит к привилегированному меньшинству… Так он отчетливо демонстрировал дистанцию между собой и простым мужиком, который в итоге был отвержен, так как жил в невежестве и скотстве.

Практика куртуазной любви была первым и основным критерием различий внутри мужского общества. Вот почему эта модель, предложенная поэтами, стала такой действенной и была способна влиять определенным образом на отношения между мужчинами и женщинами…

Дамам и девицам, вовлеченным в куртуазную любовную игру, подобали определенные знаки уважения, и они, пока длилась игра, наслаждались некоторой властью над партнерами».

То есть куртуазная любовь для рыцаря была символом того, что он принадлежит к числу благородных людей. Женщина оставалась сексуальным объектом, но в первую очередь куртуазность подразумевала не смену отношения к ней, а смену модели поведения.

Это мужлан, простолюдин мог относиться по-скотски к женщине, потому что только такое, почти животное отношение и было ему доступно. Благородный же человек должен был быть способен на куда более высокие чувства, и именно это было важным маркером его благородства.

Разумеется, это распространялось в первую очередь на женщин своего же круга.

«Не в том дело, что их [рыцарей] сексуальная активность была сдержанна до минимума, – пишет Дюби, – для них не было проблемой найти на стороне отдушину для своей похоти среди множества проституток, служанок и незаконнорожденных, находящихся при всяком большом доме, или среди селянок, чьих дочерей они могли взять силой, когда захотят. Но такая добыча была слишком легкой. Удача принадлежала тому искусному рыцарю, который сможет совратить достойную женщину и обладать ею».

Таким образом, был просто секс как удовлетворение физической потребности и была любовь к Прекрасной даме, тоже чувственная, но подчеркнуто благородная, ибо она была доступна только благородному человеку.

Опасные игры

Дополнительную остроту этой любовной игре придавало то, что средневековая женщина не была хозяйкой самой себе, она всегда принадлежала мужчине – сначала отцу, потом мужу. Определенная относительная свобода была у вдов, но это отдельная сложная тема, на которую я много писала в «Блудливом Средневековье» и «Средневековье в юбке». Но в любом случае что девица, что дама, что вдова обязаны были блюсти добродетель. И замужних женщин это касалось прежде всего – «достойная женщина была защищена строгими табу, поскольку законность наследования зависела от ее поведения; она должна была быть не только плодовитой, но и верной: никакое семя, кроме супружеского, не должно было попасть в ее лоно». Уличенная в неверности благородная дама рисковала своим положением, а иногда и жизнью, а уж ее любовник тем более имел мало шансов остаться в живых.

Но какой же подвиг без риска? Опасность не только не охлаждала пыл молодежи, а наоборот – подхлестывала его. Куртуазное ухаживание за знатной дамой сравнивалось с путешествием в страну любви, где по пути постоянно надо что-то преодолевать и в любой момент можно сложить голову. Так что чем выше было положение дамы, тем опаснее, а значит и увлекательнее, было добиваться ее благосклонности.

Важной составляющей любовного подвига было признание рыцарем власти женщины над собой. В обществе, где женщина априори стояла ниже мужчины, это было одновременно и жестом смирения, и важной формальностью – влюбленный рыцарь клялся даме забыть себя, служить ей верно и пожертвовать ради нее жизнью, если понадобится, то есть давал практически те же обеты, что и своему сеньору. «Поэмы, развивающие тему куртуазной любви, – пишет Дюби, – придают особое значение самоотречению, подразумеваемому при служении даме, которое означает служение не равному, не другому мужчине, но низшему, женщине».

Модель поведения, которую я только что обрисовал, известна из стихов, написанных для развлечения придворных. Старейшие из этих стихов – это, предположительно, одиннадцать песен, позднейшими рукописями приписываемые некоему Гийому де Пуатье, которого традиционно считают девятым герцогом Аквитанским; он писал в начале XII в.

В последней трети XII в. их темы распространились при герцогских дворах Нормандии, Тюрингии, Шампани и Фландрии и проникли в другую литературную форму – роман. Модель окрепла и вышла на новый уровень, а затем начала очень быстро распространяться как по-провансальски, так и по-французски. Она оказала влияние на литературу того времени. Данте в начале XIV в. был во власти ее обаяния. Лирическая поэзия и романная проза являли собой опьяняющий напиток. По всей Европе и благородный дворянин, и простолюдин соревновались с их творцами, под их влиянием стремились обращаться с женщинами, как об этом рассказывал Пейре Видаль, как это предположительно делал Ланселот…

Встречаясь с источниками, требующими чрезвычайно деликатного обращения, люди, занимающиеся историей общества, не должны думать, что эти тексты всего лишь отражают картину повсе-дневной реальности… В частности, они не должны допускать мысли, что жены господ постоянно вели себя, как Гиневра, Энида или странная графиня Беатриса де Ди25… Вышесказанное тем не менее означает, что придуманное поэтами связано с тем, как жили на самом деле люди, чье внимание они хотели привлечь… Чтобы быть хорошо принятым аудиторией, то, о чем повествовали поэты, не должно было сильно отличаться от реальной жизни слушателей. И, что более важно, эти произведения увлекали аудиторию и тем самым оказывали определенное влияние на то, как люди жили. Агиографическая литература тоже была предназначена менять поведение людей. Песни и романы, как и жития святых, выводили на всеобщее обозрение образцовые жизни, которым можно было подражать…

Жорж Дюби. «Женщины при дворе»

Darmowy fragment się skończył.