Czytaj książkę: «Самый интересный матч»

Серия «Покорившие мир»

© ООО «Издательство Родина», 2025

Шаляпин русского футбола

Всеволод Бобров был и останется легендой. Даже в богатой на таланты истории советского спорта таких уникальных личностей, как Бобров, наперечет. Человек с фантастическими способностями, он нашел себя в спорте – на счастье миллионов болельщиков, которым он подарил ни с чем не сравнимый праздник.

Всеволод Бобров

С юности он любил и футбол, и хоккей. Тренировался круглый год, самозабвенно. В предвоенные годы у нас культивировали только русский хоккей – с мячом. Сегодня его чаще называют на шведский манер – бенди. Жил в Сестрорецке, потом немного играл за ленинградское «Динамо». Всюду, несмотря на молодость, выделялся. Мечтал попасть в сильную команду: в игровом виде спорта иначе невозможно раскрыться. И тренер Борис Аркадьев – быть может, самый интеллигентный и тактичный человек в истории спорта – как раз собирал коллектив, который мы помним как «команду лейтенантов». ЦДКА – Центральный дом Красной армии – так называлась эта команда. Там уже играл в нападении один признанный гений – Григорий Федотов. Пластичный, по-игроцки мудрый. Бобров стал молодой звездой армейцев. Вскоре в ЦДКА сформировалась линия нападения, сметавшая соперников. Сдвоенный центр – Федотова и Боброва – дополняли Алексей Гринин, Владимир Демин и Валентин Николаев. Бобров всегда с любовью вспоминал о товарищах по команде. На поле он считался индивидуалистом, жадным до мяча. Но после игр никакой «звездности» себе не позволял.

Они стали любимцами армии, которая в то время была неотделима от народа. Ведь настоящую игру ЦДКА показал в год Победы! В 79 встречах, сыгранных за ЦДКА в чемпионатах СССР, Бобров забил 80 голов. Дважды выигрывал Кубок СССР, трижды – первенство. Остановить его могли только с нарушением правил. У каждого форварда были любимые финты, коронные приемы. У Боброва их насчитывалось сразу 7–8, из чего выбирать, обманывая защитников.

Так случилось, что свои лучшие матчи форвард сыграл не только в майке ЦДКА. В конце 1945 года ассоциация футбола Англии пригласила на родину футбола тогдашнего чемпиона Советского Союза – московское «Динамо». Советским мастерам предстояло сыграть с лучшими командами Великобритании. Тренер Михаил Якушин побаивался брать в команду яркого «чужака» – армейца Боброва. Но травмировался форвард Василий Трофимов – и Бобров полетел в Англию. Там он блеснул на всю Европу. Стал лучшим бомбардиром турне, в котором советские футболисты переиграли англичан с общим счетом 19:9.

Динамовцы в Лондоне

Это событие вошло в историю спорта. Британцы до сих пор помнят о тех матчах! В то время они считали, что у них нет соперников в мире, а тут британцам преподали урок представители обескровленного после войны СССР… Особенно ярко Бобров блеснул в матче с лондонским «Арсеналом». Динамовцам тогда удалось в упорной борьбе вырвать победу – 4:3. Два мяча забил Бобров. Сначала – в самом дебюте матче, на первой минуте – он открыл счет. Потом лондонцы вышли вперед, динамовцы догоняли – и казалось, что матч завершится вничью. Но Бобров нашел возможность точно пробить в верхний угол ворот с 15 метров. Решающий гол! Комментатор Вадим Синявский тогда воскликнул в радиорепортаже: «Золотые ноги Боброва!» «Бесценным» называли форварда и английские журналисты. А хозяева британских клубов огорчались, что советские спортсмены не продаются.

После пяти триумфальных сезонов Боброву пришлось оставить ЦДКА. Слишком настойчив оказался Василий Сталин, сын вождя, собиравший команду звезд – ВВС – Военно-воздушные силы. В народе их называли проще – «ватага Василия Сталина». Младший Сталин был отличным организатором спортивной жизни. В футболе они достигли четвертого места в чемпионате страны, в хоккее несколько раз стали чемпионами. Бобров и играл, и тренировал. К тому времени его больше интересовал именно хоккей. Канадский. С шайбой. Боброву было под тридцать – и главным его соперником к тому времени стало собственное здоровье. После травм играть приходилось на уколах, через боль. Но судьба хранила форварда. Он чудом остался жив в 1950 году, когда почти вся команда ВВС, летевшая на игру в Свердловск, погибла в авиакатастрофе. Бобров по случайности опоздал на самолет…

Сначала он достиг вершин мастерства в хоккее с мячом. Дважды стал обладателем кубка страны, забросив в финальных матчах решающие мячи. Эта игра научила Боброва быстро и разворотливо бегать на коньках. И вот начались первые тренировки по канадскому хоккею. Вместо мячей – шайбы, маленькая площадка, маленькие ворота, бортики, возле которых можно было вести силовую борьбу. Динамичная, лихая игра сразу понравилась и спортсменам, и болельщикам. Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой начался в самом конце 1946 года. Бобров тогда был травмирован (защитники часто ломали его) и сыграл лишь в одном матче, в котором забросил три шайбы. Зато на следующий год стал лучшим бомбардиром и игроком, а заодно и чемпионом СССР. Премудрости новой игры давались ему легко – как будто он родился в канадских коньках.

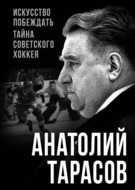

Первыми соратниками Боброва по тройке нападения армейского клуба были Евгений Бабич и Анатолий Тарасов. Уже тогда Бобров соперничал с Тарасовым. Последний был тренером, обладал педагогическими способностями, считался вожаком. А в Боброве сразу видели звезду. Да и как иначе? Он и на коньках катался виртуозно, и клюшкой владел так, как будто всю жизнь играл в канадский хоккей. Взрывная скорость, неожиданные решения – и ожерелье заброшенных шайб. Тарасов брал другим – силой воли, самоотверженностью. Бобров считался солистом, не любил трудиться в обороне. Ведь он – форвард. Все силы ему нужно вложить в атаку, в заброшенные шайбы, без которых не выиграть матч. Но Тарасова это не устраивало. В то время он считал, что гений Боброва тянет наш хоккей назад.

Они так и не примирились. Жили в Москве в одном доме на Ленинском проспекте. Соседи наблюдали, что когда им доводилось одновременно выезжать на «Волгах» со двора – никто никому не хотел уступать дорогу. Два чемпиона устраивали пробку…

В феврале 1948 года состоялась международная премьера советского хоккея. К нам приехала чехословацкая команда ЛТЦ. Ее костяк составляли недавние чемпионы мира. Они многому научили советских новичков, которые владели не всеми бросками, не знали многих тактических аксиом. Нашим главным козырем была скорость. Впрочем, Бобров уже тогда играл на высшем уровне – и начал с хет-трика. После той серии хоккей в СССР прогрессировал быстро. На чемпионатах мира наша команда дебютировала только в 1954 году и сразу завоевала золото. Решающий матч – против сборной Канады. Они свысока смотрели на европейский хоккей, а на советских дебютантов в скромной амуниции – и подавно. В нашей стране в то время не было ни одной крытой ледовой арены… Мало кто верил в победу. Ничью считали почетным результатом. Журналисты посмеивались над габаритами советских мастеров, не обладавших богатырским телосложением. Но все было решено уже в первом периоде. Канадцев ошеломили реактивные скорости сборной СССР. Бобров ускользал от опытных и мощных защитников. 4:0 за первые двадцать минут. Две шайбы забросил Бобров. Финальный счет оказался разгромным – 7:2, – и с первой попытки наши хоккеисты стали чемпионами мира. У страны появился новый символ – ледовая дружина.

«Нас поразили работоспособность русской команды, умение вести игру в необычайно стремительном темпе. Лучшим игроком турнира, бесспорно, был русский нападающий Бобров. Это хоккеист экстра-класса», – сказал после игры капитан канадцев Томас Кэмпбелл.

Потом была победа на олимпийских играх в Италии, в Кортина Д`Ампеццо. Вел команду к этим победам многократно травмированный Бобров, которому было уже за 30. Но он был как будто пришельцем из будущего. На ледовых площадках Бобров опережал и друзей по команде, и соперников лет на десять. На чемпионате мира в Стокгольме ему вручили приз лучшего нападающего – и это никого не удивило.

Для вратарей искусный, маневренный, скоростной форвард был непредсказуем. Вот он летит на тебя на высочайшей скорости. Кажется, сейчас бросит шайбу. Голкипер в напряжении. А Бобров совершает неожиданный вираж, пролетает за воротами, за спиной вратаря, выкатывается на пятачок и, ловко перебрасывая клюшку из одной руки в другую, точнехонько закатывает шайбу в свободное пространство возле ближней штанги. Гол в таких ситуациях был почти неминуем. В 1957 году легендарного форварда наградили орденом Ленина. Тогда ему пришлось завершить карьеру: после 35 здоровье решительно не позволяло играть. Бобров стал первым спортсменом, получившим высшую награду страны. Это решение правительства сомнений не вызывало: Всеволод Михайлович был истинным лидером и на футбольном поле, и на хоккейной площадке. В лучшие хоккейные годы его партнерами по тройке были Евгений Бабич и Виктор Шувалов. Они стали не только партнерами, но и друзьями, понимали друг друга с полуслова. На всю арену звучал возглас Боброва: «Ха-а!» Это означало, что он готов броситься в атаку – и просит шайбу.

Боброва прежде всего запомнили как форварда ЦДКА. Хотя он начинал спортивный путь в Ленинграде и несколько лет отдал клубу ВВС. Но его тренерские успехи прежде всего связаны с хоккейным московским «Спартаком». При этом любили и уважали Боброва болельщики всех команд. Он оставался прежде всего уникальным хоккеистом, который многое может показать ребятам на льду. Но и тренерское чутье у Боброва было отменное. Он создал команду-сплав опыта и молодости, доверяя юным талантливым форвардам, будущим звездам. Так пришли в хоккей Александр Якушев, Александр Зимин, Владимир Шадрин – лучшие из лучших.

«На занятиях при отработке броска спартаковцы пользовались иногда приспособлением под названием “щит Бажанова”: на перекладину ворот вешался деревянный щит с вырезанными небольшими дырками на месте “девятки” и “шестерки” слева и справа, куда и следовало попасть. И кто, как думаете, отличался в этом не самом простом упражнении на точность броска? Старшинов? Майоровы? Зимин? Фоменков? Мартынюк? Шадрин? Якушев? Кое-кто из перечисленных форвардов действительно оказывался самым метким, когда “старший” стоял в сторонке и наблюдал за происходящим. Но что поразительно – Всеволод Михайлович, если участвовал, всегда побеждал в этом азартном конкурсе! Утирал нос всем перечисленным и неупомянутым хоккеистам, находившимся в расцвете сил». А ведь многие из его подопечных были в то время действующими чемпионами мира. А как-то в Италии, в товарищеском матче, Бобров вышел на лед вместе со своими учениками. «Спартак» тогда разгромил соперников, забросил десять шайб. Половину из них забил тренер. Когда «Спартак» завоевал «золото» чемпионата СССР – это был триумф Боброва и драма Тарасова.

В 1972 году, когда Аркадий Чернышев и Тарасов, после выигранной Олимпиады, покинули сборную СССР – там открылась тренерская вакансия. Лучшей кандидатуры, чем Бобров, и представить было нельзя. И именно в тот сезон сборной СССР довелось сыграть Суперсерию с канадскими профессионалами – первую в истории. Причем команду покинул лидер – Анатолий Фирсов. Не сработался с Бобровым. Но первый матч со звездами НХЛ показал мощь и самобытность советского хоккея. В той легендарной серии представил всему миру сборную Советского Союза именно Бобров. В Канаде наша команда произвела фурор, одолев прославленных соперников. Правда, ответные матчи в СССР сложились драматично. Но для Боброва в хоккее красота и вдохновение всегда были важнее результата. И он, как рыцарь, доказывал свою правоту словом, но прежде всего – делом. Замечательное по точности стихотворение посвятил любимому спортсмену Евгений Евтушенко:

В его ударах с ходу, с лёта

от русской песни было что-то.

Защита, мокрая от пота,

вцеплялась в майку и трусы,

но уходил он от любого,

Шаляпин русского футбола,

Гагарин шайбы на Руси.

Формула точная. С таким же восторгом вспоминали Боброва все, кто видел его игру. Никто в мире не достиг таких высот сразу в двух столь разных играх – футболе и хоккее с шайбой. А ведь можно добавить еще и хоккей с мячом… Как тренер он недоработал. Слишком рано остановилось сердце. Подвел тромб – во время тренировки летом 1979 года. Всеволоду Михайловичу было 56. Второго Боброва нет до сих пор – и, наверное, не будет.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Почему?

Так называю я главу, которая должна была бы завершать книгу, но с которой мне хочется ее начать.

Спорт – пожалуй, одно из самых постоянных человеческих увлечений. Тот, кто хоть раз по-настоящему полюбил спорт, понял его романтику, его поэзию, тот до конца дней своих сохранит большое трепетное чувство ко всему, что происходит на зеленом поле стадиона, беговых и водных дорожках, на игровых площадках и в гимнастических залах… Азарт сражения, опьяняющая радость победы, неповторимое ощущение силы, ловкости, здоровья – все эти чувства, заражающие нас с детства, не проходят никогда. И как бы ни устали мы в сегодняшнем поединке, каким бы разочаровывающим ни был для нас его результат, завтра при звуке судейской сирены вновь учащенно, взволнованно, радостно забьется сердце.

Однако время, конечно, берет свое. Придя на очередной матч, мы вдруг обнаруживаем, что в составе близкой нашему сердцу команды нет самого любимого спортсмена: сначала он отсутствует на одном состязании, самом незначительном, потом пропускает два-три выступления подряд – и вдруг исчезает совсем. Мастер, при одном виде которого еще вчера неистовствовали трибуны, сегодня сам приходит на трибуны – как болельщик, как педагог, как тренер. Ничего не поделаешь, во всем этом своя железная закономерность, своя неумолимая логика.

Всеволод Бобров

Уже нет сил вести борьбу на равных с молодежью, нет ее здоровья и свежести, ее неиссякаемой энергии. Но есть нечто такое, что по праву можно назвать бесценным капиталом. Это опыт, приобретенный за долгие годы. Нельзя таить его в себе. Хочется передать его молодым, тем, кто пришел и придет еще на смену «старой гвардии», чтобы продолжить начатое ею. Хочется еще раз, отойдя от сыгранных матчей на дистанцию времени, вспомнить все интересное, все наиболее яркое, происшедшее с нами на футбольных и хоккейных полях. Ведь в каждом отгремевшем сражении можно найти не только повод для волнующего рассказа, но и наблюдения, которые помогут юным избежать нынешние ошибки и сделать правильный шаг там, где мы искали почву и спотыкались.

Вот почему я берусь за перо. Мысль убегает на десятки лет назад, в далекое детство. В уме рождаются первые строчки – строчки, посвященные сладким воспоминаниям. И вдруг тишину комнаты нарушает пронзительная трель телефонного звонка.

– Алло, – слышу я в трубке голос одного из своих старых друзей по спорту, – ты уже, конечно, знаешь, что наши проиграли сборной Чили?

– Знаю…

– А как ты думаешь – почему? Почему наши ребята никак не могут пробиться хотя бы в полуфинал?

– Видишь ли, на этот вопрос сразу не ответишь. Приходи – потолкуем…

Кладу трубку. Но о детстве уже не думается. Я начинаю подбирать слова, фразы, положения, которые выскажу товарищу. В этот самый момент снова звенит телефон. И снова – тот же самый вопрос. Его повторяли на службе. Его я слышал в троллейбусах, в поездах электрички, на трибунах стадионов. Сотни, тысячи «почему?» волновали тогда и волнуют сейчас нашу спортивную общественность. Волновали тех, кто защищал честь советского футбола в далекой Арике, и тех, кто жадно следил за каждым их шагом. Волновали в те памятные, тронутые горечью поражения летние дни 1962 года и волнуют сегодня, сейчас, будут волновать завтра и послезавтра.

Тренер Всеволод Бобров

Будут! Ибо мы хотим – и это желание совершенно естественно, – чтобы наши мастера кожаного мяча были достойны славы советского спорта, были самыми лучшими в мире. Мы хотим, чтобы отечественный футбол поднялся на невиданную высоту, чтобы он имел своих Куцов и Брумелей, Тер-Ованесянов и Власовых… Мы хотим! И мы непрестанно думаем о том, что же еще нужно сделать, чтобы достигнуть этой желанной цели. Мы думаем о том, что нам мешает на пути к ней.

На мой взгляд, это прежде всего острый недостаток серьезного опыта международных встреч. Я уже вижу иронические улыбки на лицах некоторых товарищей. Но не спешите с опровержениями, пожалуйста.

Когда более десяти лет тому назад мы впервые вышли на арену официальных международных соревнований и пробовали свои силы в олимпийском турнире, нам не хватало опыта вообще, для нас каждый матч с иностранцами был тогда чрезвычайным, из ряда вон выходящим событием. Теперь это время далеко позади. Наши мастера – не только класса «А», но и класса «Б» – ежегодно выступают на стадионах всех частей земного шара и принимают гостей из самых различных стран мира. Это хорошо, очень хорошо.

И если я все же поставил на первый план именно отсутствие опыта, то прошу понять меня: речь идет о серьезном турнирном опыте, об опыте участия в крупных международных состязаниях. В самом деле, каждый спортсмен очень хорошо знает, что товарищеское состязание никогда не может сравниться с выступлением, в котором оспаривается высокое звание чемпиона, кубок или какой-либо другой почетный трофей. Только здесь проверяются и взвешиваются подлинные силы сторон, оттачивается оружие стратегии и тактики, происходит необходимая морально-волевая закалка, без которой сегодня немыслимо достижение какой бы то ни было победы.

Вот почему, по моему твердому убеждению, нужно почитать за благо участие в каждом состязании высокого класса. Мы же отказываемся от этого. В самом деле, возьмем такой популярный на континенте турнир, как розыгрыш Кубка европейских чемпионов. В сезоне 1962/63 г. в нем участвовало рекордное количество команд. Здесь «Дукла» из Праги, будапештский «Вашаш», бухарестское «Динамо», чемпион ГДР «Форвертс», софийская ЦДНА. Здесь лучшие команды Англии, Австрии, Бельгии, Италии, Франции… И только чемпион Европы среди сборных команд не был представлен в этом авторитетном турнире. Нет нашей команды и среди участников розыгрыша Кубка обладателей кубков.

После чилийских баталий футбольный мир заговорил о главной сенсации чемпионата – замечательном, достойном самой высокой похвалы успехе наших чешских друзей. В связи с этим я бы хотел напомнить, что спортсмены Чехословакии уже неоднократно участвуют в состязаниях, о которых говорилось выше, а также и во многих других. Не является ли опыт, приобретенный ими в этих состязаниях, одним из объяснений их большого взлета? Лично я утвердительно отвечаю на этот вопрос.

Сравнительно мало и, что особенно плохо, неравномерно участвует в международных состязаниях наша национальная сборная. Ее начинают, как правило, сколачивать в преддверии какого-либо крупного состязания и незадолго до его начала пропускать через горнило контрольных матчей. Такая система, я знаю по себе, отрицательно влияет на психику, на моральное состояние футболиста. Игрок в это время мучительно думает о том, останется ли он в сборной или нет, слишком старается, а, как говорится, «все, что слишком, всегда плохо». К тому же за период сборов, пусть даже самых длительных, трудно наладить творческие взаимосвязи в линиях и между линиями, трудно добиться того физического и духовного единства, которое превращает одиннадцать различных игроков в единый, сплоченный коллектив.

Где же выход? Мне думается, что национальная сборная в двух или трех составах должна быть постоянным, ежегодно утверждаемым коллективом – со своими тренерами, своим расписанием тренировок, занятий, со своим четко продуманным годовым циклом, существующим вне зависимости от того, ожидаются ли какие-нибудь крупные соревнования или нет. Как каждый клубный коллектив, сборная может и, естественно, будет обновляться, но при такой постановке дела у нее всегда останется сыгранный, боевой костяк.

Наша сборная, по-моему, должна значительно расширить план и географию своих международных встреч. Еще много лет назад Илья Ильф и Евгений Петров в корреспонденции из Киева писали в газете «Правда»: «Представляется совершенно несомненным, что советским футболистам надо встречаться с командами, занимающими первые пять мест в мире. Путь к мировому первенству не будет усыпан розами. Как видно, предстоят и огорчения. Но уж если браться за дело, то браться всерьез…»

Актуальность этого утверждения, сделанного еще в 1935 году, неизмеримо возросла. В самом деле, почему в период между крупными соревнованиями мы не встречаемся с лучшими из лучших? Разве нельзя было в течение четырех лет, отделявших шведский чемпионат от чилийского, организовать матч с теперь уже двукратным чемпионом мира – Бразилией? Несмотря на несколько неудачное выступление, несомненно, командой больших возможностей и высокой техники является сборная Италии. Да разве мало еще таких же сильных команд! Почему наши парни не играют с ними? Пусть мы проиграем сегодня, но завтра мы будем сильней, во много раз сильней. Разве жизнь не дает этому подтверждение?.. Разве даже в нашем недалеком прошлом мы не видим ярких примеров этого?

Вспомните морозную, снежную зиму 1948 года. Мы только-только еще начинали играть в хоккей с шайбой, были зелеными новичками – не больше. И вот принимается смелое решение – пригласить чехословацких хоккеистов, чемпионов мира 1947 года, призеров только что закончившегося тогда в Сан-Морице олимпийского турнира. Да, мы проиграли тогда второй матч (3:5) и с большим трудом свели вничью третий. Да, мы увидели, что по ряду пунктов еще отстаем от наших товарищей в спорте. Но именно эти встречи помогли нашему бурному росту, который так блестяще завершился в 1954 году завоеванием мировой хоккейной короны.

Нет, нельзя забывать ни на минуту неписаный закон спорта: кто боится проигрывать, тот никогда не научится побеждать!

За последнее время в нашей печати много и резко критиковалась существовавшая система розыгрыша первенства страны, делавшая многие матчи попросту ненужными и поэтому, естественно, неинтересными. Сейчас уже дело, к счастью, исправлено, хотя лично мне избранный вариант тоже не кажется блестящим. Во всяком случае, считаю, что игровое напряжение во второй группе класса «А» поддерживать будет довольно трудно. Но как говорится, поживем – увидим.

Однако об одной теневой стороне календаря – и старого, и нового – я хочу поговорить в связи вот с чем.

После окончания чемпионата мира в Чили у меня в гостях побывали несколько игроков нашей сборной. Мы беседовали, естественно, о том, что волновало больше всего, – о том, что произошло в Чили. Один из мастеров вдруг сказал смущенно:

– Мы очень устали под конец турнира. Не успевали отдохнуть от матча к матчу.

Я посмотрел на остальных. Они кивали головой в знак согласия.

В чем же дело, задумался я, ведь в те годы, когда играл я, мир поражался прежде всего именно выносливости, физической подготовленности, неутомимости советских футболистов. А теперь они так быстро устают. Кто виноват? В большой мере – несовершенство футбольного календаря. Он не приучает наших спортсменов к большому напряжению, к интенсивной работе. Он предоставляет им куда более льготные условия, чем те, которыми располагали мы.

Я беру свой старый футбольный дневник и раскрываю на первой попавшейся странице. Лето 1949 года. Ну-ка, посмотрим, что тут записано. 7 июня мы встречались с куйбышевской командой «Крылья Советов»; 11 июня, т. е. всего через три дня, играли со столичным «Локомотивом»; 16‑го матч ЦДКА—«Торпедо»; 21‑го ЦДКА – ВВС; 25‑го в Киеве с местными динамовцами, а 29‑го с их одноклубниками в Минске. И это при значительно, хуже, чем теперь, работавшем транспорте. Нелишним будет напомнить и то, что большинство игроков нашей команды зимой проводили напряженнейший хоккейный сезон.

А теперь взглянем на расписание игр этой же самой команды в июне 1962 года. 6‑го играли ЦСКА—«Даугава»; следующее состязание – 12 июня против «Шахтера»; потом перерыв до 23 июня и, наконец, последняя игра – 28‑го. Шесть матчей команды 1949 года против четырех состязаний команды 1962 года. Нет, не приучает такая система к умению переносить большое напряжение турнирных битв. Говорят, что подобные интервалы предусмотрены медициной. Но опыт нашего поколения, к слову сказать сохраняющего отменное здоровье, тоже чего-нибудь да стоит!

Нелюбовь к большим нагрузкам приводит еще к одной очень опасной и совершенно непонятной для меня болезни наших футболистов. Я говорю о появившемся у некоторых команд удивительном равнодушии к розыгрышу такого замечательного и всегда горячо любимого мною соревнования, как Кубок Советского Союза. В сезоне 1962 года я прочел в газете о том, что команда кутаисского «Торпедо» выставила на кубковый матч с тбилисскими динамовцами дублирующий состав. Это ли не пример недостойного отношения к такому ответственному, интересному соревнованию! И что особенно страшно, подобную холодную расчетливость проявил молодой и, несомненно, способный коллектив. Ему бы за честь считать участие в борьбе за столь почетный трофей, предпринять все, чтобы достойно сразиться с грозным соперником. И вдруг он, по существу, сдается без боя.

Не могу я лично принять как сенсацию и выступление в Кубке 1961 года своей родной команды ЦСКА, уступившей право продолжать борьбу ленинградскому «Спартаку», а в сезоне 1962 года проигрыш киевского «Динамо». Конечно, в спорте вообще, а в играх на Кубок особенно, возможны случайности, срывы, поражения фаворитов от аутсайдеров. Но когда команда выходит на кубковый матч заведомо ослабленной, когда она ведет состязание нарочно вяло, безразлично – это уже явно становится заранее спланированным поражением, а не сенсацией. Такая холодная расчетливость мне непонятна, она чужда духу и смыслу нашего спорта. Неужели же прошла у нас пора отчаянной борьбы за высшее достижение в футболе – дубль? Нет, не прошла – я верю в это. Я верю, что творческое вдохновение, здоровый азарт, искренняя страсть будут по-прежнему главными и определяющими линиями поведения наших команд на зеленых полях.

Иногда на трибунах, особенно если события на поле разворачиваются неинтересно (а это, к сожалению, случается), зрители затевают старый, извечный спор на тему: когда играли лучше – раньше или теперь? Спор этот в основе своей бессмысленный. Ибо каждому не предвзято мыслящему человеку ясно, что, в общем, сегодня футбол значительно ушел вперед. Повысилась скорость ведения игры, выросло тактическое мышление… Да разве все перескажешь!

Но при всем этом, когда спорщики, отстаивающие старое, бросают свою последнюю карту, свой излюбленный козырь: «Ну хорошо, а где, покажи мне, браток, сегодня человек, который играл бы, как Бутусов, как Селин, как Дементьев?» – я неизменно задумываюсь.

В самом деле, где у нас люди, которых народная любовь поставила бы рядом с этими? Конечно, я далек от мысли считать этих знаменитых мастеров прошлого – далекого и недалекого – непревзойденными. Но их слава, их сила, их неувядаемая популярность заключены в ярко выраженной индивидуальности, в неподражаемой манере ведения игры, в непохожести ни на кого другого.

Именно наличия таких ярко выраженных талантов явно не хватает сегодня нашему футболу. Ибо спорт не может существовать без них, как не может существовать опера без солистов, балет без премьера, симфонический оркестр без первых скрипок. Но почему же их нет? Или, вернее, почему их так мало? Об этом я скажу подробнее дальше. Сейчас же отмечу, что наша общая задача – всех, кто любит футбол и связан с футболом, – всегда замечать среди тех, кто приходит в эту игру, яркие индивидуальности, помогать их росту, поддерживать в каждом юноше, в каждом молодом спортсмене развитие специфических черт, присущих ему.

Назвав великолепных футболистов прошлого, чьи имена неразрывно связаны с историей и взлетом любимой игры у нас, я задумался над тем, что лежит в основе их большой, заслуженной славы. Ответ на этот вопрос я бы сформулировал так: высокое и разнообразное мастерство, постоянная надежность игры.

Пожалуй, последние два качества особенно важны, и я бы хотел заострить внимание на них. Прежде всего – разнообразие, то есть обилие приемов и средств, применяемых тем или иным мастером в игровой обстановке. Оно всегда ставит перед защищающимся десятки сложных задач, десятки неразгаданных вопросов. «Как играть против Григория Федотова?» – каждый раз спрашивали себя самые лучшие защитники страны. Потому что они знали: знаменитый форвард никогда не похож в сегодняшнем матче на вчерашний. Не идет у него игра в пас – он проявит высокое искусство обводки; закрыли ему центровую зону – найдет новый тактический ход, сместится на край, уйдет за мячом в глубину… Чем острей, чаще сопротивление противника, тем сильней были воля и настойчивость Федотова. В борьбе за победу он обладал в одинаковой степени любовью к многоходовым комбинациям и мгновенному рывку, к пасу и финту, к штурму и длительной осаде… Вот почему почти никогда не уходил он с поля «сухим».

Разнообразие – одно из самых необходимых качеств большого мастера. Оно добывается только большим тренировочным трудом. Оно дается тяжело, но тот, кто владеет им, всегда может рассчитывать на успех. И наоборот, однообразие приемов, пусть самых изощренных, может ставить футболистов в трудное положение.

Приведу пример. Левый крайний нападающий тбилисского «Динамо» Михаил Месхи – одна из самых колоритных фигур в нашем футболе сегодня. Его искусство дриблинга вызывает искреннее восхищение. И чем лучше финты удаются левому краю в начале матча, тем все сильнее, все острее играет Михаил. Тогда стремительные проходы его, острые, как кинжал, передачи держат в постоянном напряжении и соперника, и весь стадион.

Но стоит защитнику соперников сыграть удачно, не поддаться на каскад финтов, воспрепятствовать высокой индивидуальной игре крайнего нападающего – и Месхи моментально скисает, прекращает борьбу, очень часто становится фактически сторонним наблюдателем происходящего на поле. Так, тактическое однообразие, ограниченность приемов ведения атаки снижают ударную силу этого бесспорно талантливого спортсмена.

Еще ценнее для спортсмена такое качество, как надежность игры, или игровое постоянство. Обладать им – значит играть всегда хорошо, всегда более или менее одинаково. Это качество великолепно проявляется в играх таких мастеров, как И. Нетто, В. Лобановский, В. Короленков, и некоторых других.

И все же спортсменов и команд в целом, показывающих стабильную игру, пока еще сравнительно мало. Очень часто игрок, мастерством которого мы вчера откровенно восхищались, сегодня действует вяло и беспомощно. Подобная скачкообразность – следствие непрочности технических и тактических навыков, недостаточной психологической выдержки, слабых волевых качеств.

Darmowy fragment się skończył.