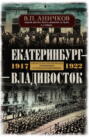

Екатеринбург – Владивосток. Свидетельства очевидца революции и гражданской войны. 1917-1922

Tekst

Przejdź do audiobooka

- Rozmiar: 440 str. 4 ilustracje

- Kategoria: literatura faktu, reportaż, biografia, literatura faktu

«Заём Свободы»

Начало осени 1917 года ознаменовалось в финансовой области денежным голодом, несмотря на выпущенные «зеленые деньги» достоинством в двести пятьдесят и в тысячу рублей и «керенки» в двадцать и сорок рублей.

В сущности, произошло второе банкротство Государственного банка. Первым его банкротством, конечно, следует считать приказ 1914 года о прекращении размена кредиток на золото. Посыпались циркуляры из правлений банков о принятии всех мер к увеличению подписки на «Заем Свободы». С этой целью рекомендовалось устраивать особые праздники «Займа Свободы». Путем размещения большого количества облигаций рассчитывали снять с рынка побольше кредитных билетов и тем ослабить работу печатного станка.

Под председательством управляющего Государственным банком В.В. Чернявского была образована комиссия, которая и решила устроить праздник «Займа Свободы».

В эту комиссию входили представители всех политических партий и союзов. Нам удалось войти в соглашение и с местными большевиками о прекращении на время агитации, направленной против займа.

Мне пришла в голову довольно удачная мысль: устраивать в день праздника на улицах и в общественных местах лотереи «Займа Свободы». Я предложил делать это так: продавать из ордерной книжки сто пронумерованных билетов по одному рублю. Когда все сто билетов оказывались распроданными, то при помощи мешка с бочоночками от лото разыгрывали одну сторублевую облигацию «Займа Свободы». А так как ее выпускная цена была назначена в восемьдесят пять рублей за сто, то от каждой облигации оставалась прибыль в пятнадцать рублей, каковую и решили направить на благотворительные цели.

Проект приняли, и в день праздника он имел большой успех. Сам же праздник состоял в том, что у каждого банка устроили разукрашенный киоск, из которого продавали лотереи «Займа Свободы», принимали подписку на более крупные суммы и тут же разыгрывались сторублевые облигации. Надо сказать, что лотерейные билеты брались нарасхват; покупавшая их публика здесь же ожидала розыгрыша, толпясь около киосков, и через каких-нибудь полчаса облигация уже передавалась счастливцу под одобрительные возгласы собравшейся толпы.

Днем же, в целях рекламы праздника, по городу ездил кортеж из экипажей, украшенных цветами и флагами.

Вечером клубный сад был переполнен. Вместо киосков расставили многочисленные столики, где торговля билетами шла очень бойко.

Однако праздник, несмотря на все наши старания и обилие кредитных денег на руках, совершенно не удался. В этот день было распродано и разыграно лотерей всего на восемьдесят тысяч рублей. Правда, подписка в банках дала около миллиона, но эта цифра далеко отставала от обычных подписок на военные займы, где, помнится, одно наше отделение давало не менее миллиона рублей.

Одно из многолюдных заседаний комиссии по устроению этого займа, благодаря моему неосторожному выступлению в защиту плененного в Тобольске государя, мне хорошо запомнилось.

Я был настроен нервно, и в ответ на выступления нескольких большевиков, начавших, по обыкновению, поносить имя государя, называя его убийцей и дураком, я взял слово и обратился к хулителям со словами, произведшими впечатление разорвавшейся бомбы. Вся публика как-то отшатнулась от меня и застыла на местах. Я же при гробовом молчании сказал:

– Какое отношение имеет ваша пропаганда, направленная против несчастного узника, томящегося в Тобольске, к «Займу Свободы»? Я понимаю злостную и ложную пропаганду до момента отречения монарха от престола. Как говорят, «цель оправдывает средства». Но теперь, когда государь отрекся от престола, не выговорив себе никаких прав и гарантий, эти разговоры только отрывают нас от насущных вопросов дня и производят совершенно отрицательное впечатление на слушателей, вызывая только чувства сожаления к монарху, что и подтверждается паломничеством в Тобольске. Я бы просил господина председателя не допускать здесь посторонних разговоров, а держаться ближе к повестке дня.

Это, кажется, единственное слово, сказанное в защиту царя в Екатеринбурге.

В защиту же государя, по слухам, выступил какой-то, очевидно, обезумевший офицер на одной из промежуточных станций между Пермью и Екатеринбургом. Он вдруг выскочил с шашкой в руках из здания вокзала с громким пением «Боже, Царя храни», бросился на солдат, находившихся на дебаркадере, и был убит на месте.

Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя спокойно после этого неосторожного выступления. Несмотря на то, что на заседании оно прошло при полном молчании и без знаков протеста, я несколько дней опасался ареста. Но такового не произошло. Вспоминая о предложенном мною плане устройства лотереи «Займа Свободы», должен сказать, что совершенно не рассчитывал на сильное распространение этого способа не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Сперва этим способом добывания денег стали пользоваться благотворительные общества. Он как бы заменил собою кружечный сбор. Но эти летучие лотереи стали источником питания для многих любителей наживы и привились на железных дорогах, где в вагонах скучающей публике продавались импровизированные билеты. Зачастую выигравшим облигацию частенько являлось подставное лицо.

* * *

С праздником «Займа Свободы» совпали события, связанные с предательством Керенским генерала Корнилова. В сердцах всей буржуазии и интеллигенции Екатеринбурга теплилась вера и надежда на благополучный исход борьбы. Да и как было не верить в успех, если провал выступления означал провал России?!

Мозг человеческий отказывался верить в полный захват власти большевиками. Правда, уже тогда власть фактически находилась в Советах рабочих и солдатских депутатов, но учреждения большевикам принадлежали не вполне. После провала выступления Корнилова эти учреждения все больше становились коммунистическими.

На крушение корниловского движения сильно реагировал и биржевой хронометр. Стоимость золота в слитках сделала на частной бирже в Москве огромный скачок вверх: с двадцати до сорока восьми рублей за золотник. До некоторой степени это определило и курс кредитного рубля в двенадцать копеек.

* * *

К этому времени относятся невероятные запросы к банкам со стороны промышленности. Уральские заводы на заседании съезда управляющих, пригласив Банковский комитет, предъявили нам требование о кредите на сумму в сто сорок миллионов рублей для закупки овса, столь необходимого для гужевой перевозки дров, угля, руды и железа. Городская управа требовала два миллиона, а кооперативные банки просили шесть миллионов рублей.

Помню, что на съезде управляющих заводами я на заданный мне вопрос решил отвечать прямо, пренебрегая коммерческой тайной, и обрисовал, как мог, картину полной беспомощности банков.

– Причин много. Главная из них – разорившая страну война и анархия, как следствие революции. Банки почти на четыре пятых потеряли свои основные капиталы, до войны исчисляемые в золоте, ибо они стоят на балансе все в тех же кредитных рублях, а рубль потерял четыре пятых своей стоимости. С другой стороны, вклады в банки возросли, но их соотношение к эмиссиям кредитных рублей изменилось в корне, и не в пользу банков. Так, до войны вклады и текущие счета всех банков равнялись приблизительно трем с половиной миллиардам, что – при общей сумме выпущенных кредитных билетов в полтора миллиарда – превышало таковую в два с половиной раза. К моменту начала революции эмиссия уже подошла к восемнадцати миллиардам, а вклады и текущие счета, по последним сведениям, едва превышают одиннадцать миллиардов вместо сорока пяти, каковыми они должны быть при условии сохранения той же мощности капиталов банков. Теперь же, во время революции, у меня нет сведений о количестве выпущенных денег, а вклады банков не могли сколько-нибудь возрасти, особенно после законов Шингарева. Куда же делись эти недостающие в банках суммы? Отчасти они на руках буржуазии, которая прячет капиталы от непомерных обложений. Но, конечно, главная масса дензнаков находится в крестьянских кубышках, к которым наше Министерство не сумело подойти. Поэтому банковский аппарат стал слабее чуть ли не в четыре с половиной раза.

Печатный станок настолько стал отставать от потребностей рынка, что Государственный банк не только стал отказывать частным банкам в кредите, но и не мог оплачивать чеки по простым текущим счетам. Это обстоятельство принудило меня выступить в Банковском комитете с проектом выпуска особых безденежных чеков.

Этот проект заключался в следующем. В кладовой Государственного банка к этому времени скопилось много чековых книжек. Каждый из частных банков, получив по нескольку книжек, стал выписывать чеки на пятьдесят, сто и пятьсот рублей. Все эти чеки были направлены в Государственный банк, который, поставив на обороте свой штамп, выпустил их в обращение как кредитные билеты.

Чеки эти стали быстро распространяться. Нельзя сказать, чтобы их брали охотно, но все же за неимением других знаков денежного обращения чеки постепенно привились.

Благодаря этой мере Екатеринбург довольно долго не вводил ограничения в оплате чеков, практиковавшиеся в ноябре почти всеми банками не только в провинциях, но и в столицах.

Но этот проект имел и отрицательное свойство. Когда деньги поступали из Петрограда в Государственный банк, то образовывались длинные хвосты держателей чеков для обмена таковых на кредитные билеты.

Приход большевиков

Из Петрограда шли вести о полном разгроме верных Временному правительству войск. Почти одновременно вспыхнуло восстание большевиков в Москве, где шли кровавые уличные бои. На стороне Временного правительства были лишь юнкера, студенты и гимназисты и лишь небольшая горстка офицеров. Красные войска обстреливали Москву. Обыватели попрятались по домам. Наконец, белые были подавлены… Начались похороны убитых. Как писали в газетах, похороны «красных» особенно торжественны, под красными знаменами их несли в красных гробах к стенам Кремля, где и было совершено погребение без присутствия духовенства.

Процессия белых – грустная и траурная, героев оплакивали матери и отцы. Вместе с погибшими оплакивалась и разбитая красными Россия.

России больше не стало… Взамен образовывалось какое-то непонятное и страшное для меня государство, где вся власть сосредоточилась в жестоких, жадных, темных и хамских руках…

В Екатеринбурге никакого противодействия захвату власти большевиками сделано не было. Власть и до этого находилась в руках Совета рабочих и солдатских депутатов, там она и осталась. Насколько же изменилась структура этого органа управления, мы не знали. По всей вероятности, все более или менее правые депутаты были удалены и заменены коммунистами.

По этому вопросу была собрана Городская дума, и я утешал гласных, уверяя, что переход власти на некоторое время к большевикам есть непременный закон каждой революции. Маятник революции в своем качании всегда отклоняется и в правую, и в левую сторону, и чем скорее власть перейдет в руки коммунистов, тем, дескать, скорее наступит реакция.

Я говорил, что сама власть обязывает, а если это так, то лица, стоящие у власти, сами поймут абсурдность своих мечтаний и станут праветь. Меня поддерживал С.А. Бибиков. Боже, какими в то время мы были дураками!

Однако вера в то, что власть не сможет продержаться более двух-трех недель, подсказала управляющим банками такое рискованное решение, как бегство из Екатеринбурга с ключами от кладовых. Совместно с Чернявским мы долго совещались по этому поводу не у меня на квартире, где обычно заседал Банковский комитет, а в клубе.

Меня и Чернявского командировали к бригадному командиру полковнику Мароховцу. Он сказал нам, что даст ответ, будет или не будет защищать банки от насильственного захвата, только после того, как соберет митинг солдат.

– Если они согласятся вас защищать, то и я окажу полное содействие. А если нет, так и не смогу оказать вам помощь, даже если буду знать, что всех моих знакомых не только грабят, но и убивают.

Однако ответ сделал свое дело, и мы в ожидании решения митинга отложили бегство из Екатеринбурга.

Газеты описывали бои в Москве и Петрограде. В Екатеринбурге, слава Богу, боев не было. Коммунисты через совдеп спокойно приняли бразды правления, и никто из нас не последовал примеру Москвы, никто с оружием в руках не вышел на защиту своих прав, на защиту гибнущей Родины.

Первые дни переход власти к коммунистам не был особенно заметен. В Екатеринбург из Кронштадта прибыла сотня матросов, «красы и гордости Русской революции». Начались обыски по квартирам. Производились они почти всегда ночью, часов с одиннадцати. Храбрые вояки врывались в квартиры с ружьями наперевес и начинали все перерывать. Обыватели абсолютно не знали, что можно было держать, а что – нельзя. Официально искалось оружие, но брали обычно все, что нравилось. Брали главным образом деньги и драгоценности, хорошее белье и одежду, брали сахар, конфеты и обязательно отбирали вино. Вечером было опасно выходить, ибо многих останавливали и отбирали деньги и шубу. Останавливали матросы и едущих на извозчиках, как бы производя обыск в целях изъятия оружия.

Сопротивляющихся или тащили в совдеп, или, что еще было редкостью, пристреливали на месте. Так, труп одного из обывателей, позволившего себе протестовать против обыска, валялся около Горного управления.

Одной из первых жертв наступившей кровавой анархии пал семинарист Коровин. Он отказался помочь «товарищам» починить сломавшийся автомобиль, так как не был техником. Это случилось около синематографа Лоранжа. Его потащили на вокзал, и на другой день нашли его труп со многими ранами – очевидно, юношу истязали.

Вся учащаяся молодежь поднялась и решила провести демонстрацию на похоронах Коровина. Но к монастырю прислали только начинавшие зарождаться красные войска под командованием еврея Голощекина. Вместо того, чтобы обратиться к учащимся, добрая половина которых была гимназисты, с речью и сказать, что случай произошел по вине безответственных солдат, которых разыскивают и строго накажут, собравшихся просто разогнали.

В Перми в одной семье произошел такой печальный случай. Вечером раздался звонок в дверь. Квартира, где проживала семья, была на втором этаже. Открывать пошла горничная в сопровождении дочери хозяйки, гимназистки.

Едва открылась дверь, как с ружьями наперевес вошло шестеро «товарищей». Бедняжка гимназистка испугалась и бросилась бежать наверх, но «удачным» выстрелом из винтовки ее убили наповал.

Семья выстрела не слышала и продолжала сидеть в столовой за столом, когда в комнату вошли «товарищи». Жилец, инженер Уржумцев, вскочил со стула, намереваясь уйти в свою комнату, но упал мертвым от «удачного» выстрела, очевидно, того же меткого стрелка.

Затем все присутствующие были отведены в отдельную комнату, связаны и заперты, после чего начался грабеж.

Лично я почему-то избежал обыска, хотя во флигель, где жил Копьевский, наш бухгалтер, однажды ворвались «товарищи» матросы, сделали обыск, но, ничего не отобрав, удалились, спросив, кто живет наверху над банком. Там жил я, но ко мне в квартиру не пожаловали. Почему – не знаю. Просто спас Господь. В квартиру же Олесова ворвались и сделали тщательный обыск. Искали оружие и платину, а отобрали вино.

У моего соседа по дому, доверенного Невской ниточной мануфактуры, немца Шиллинга, тоже произвели обыск. В результате обыска отобрали деньги и ценные вещи. Когда на другой день он отправился в совдеп с жалобой, то к нему прислали для выяснения дела комиссара, и Шиллинг узнал в этом комиссаре того грабителя, который был у него ночью. В результате комиссар приказал Шиллингу прислать к нему еще и письменный стол.

Коновалову, родственнику Павла Васильевича Иванова, отсекли голову топором в тот момент, когда он выглянул в дверь.

Были ли это коммунисты или просто шайки выпущенных из тюрем разбойников, сказать утвердительно невозможно, но известно, что при начале обыска всегда показывался мандат за печатью совдепа. Все это время я почти никуда не показывался и детям запрещал выходить по вечерам.

Встреча с Крестинским

Наконец в начале ноября мы были приглашены повестками на заседание в совдеп.

Явившись в указанный час в столь знакомый мне дом Поклевского-Козелла, я не узнал тех чудных барских комнат, в которых так часто приходилось бывать в гостях у гостеприимных хозяев, – до такой степени все было загажено.

Заседание назначили на семь часов вечера. Все мы пришли без запоздания и вынуждены были ждать появления Н.Н. Крестинского (впоследствии назначенного Минфином, а затем послом в Берлин) более часа. Помимо Крестинского, на заседании присутствовали комиссары Голощекин и Малышев. Голощекин произвел на меня весьма неблагоприятное впечатление резкостью суждений, которые с ясностью указывали на крайнюю неосведомленность в вопросах финансового характера. Во всех его словах, сопровождавшихся резкими, характерными для евреев жестами, сквозила под видом коммуниста логика держиморды. Голощекин же был из тех коммунистов, служивших в ЧК, которые так охотно взяли на себя роль палачей. Не без его участия происходили, как подготовка к убийству Царской семьи, так и уничтожение следов этого зверского убийства.

Крестинский, которого я видел в первый раз, был тоже евреем, но и по вежливости обращения, и по наружности оставил о себе впечатление гораздо более выгодное, чем Голощекин.

Открыв заседание, Крестинский объявил нам, что созвал нас для того, чтобы выслушать наше мнение о предстоящей национализации банков и о нормировке в выдаче с текущих счетов.

При этом он предупредил нас совершенно откровенно, что, будучи юристом по образованию и состоя юрисконсультом одного из отделений Сибирского банка, он, тем не менее, никогда решением финансовых проблем не занимался. Банковское дело ему, если и знакомо, то только в узкой области вексельного права. В силу этого он просит нас быть правдивыми в наших объяснениях и показаниях.

На заданные вопросы отвечал главным образом я, и, с точки зрения моих коллег, не вполне удачно. По крайней мере, мое заявление о том, что лично я приветствую идею национализации банков – конечно, при условии вполне планомерного проведения в жизнь, – не соответствовало их взглядам. Национализацию банков я считал единственным выходом из создавшегося положения.

«На самом деле, – говорил я, – работать при переживаемой анархии совершенно невозможно. Если бы мы и могли продолжать нашу работу, то в результате ее банки вместо прибыли давали бы только убытки. Если бы прибыль и существовала, она шла бы в карманы служащих, ставки жалованья которых были непомерно увеличены с первых же дней революции. Теперь же, в переживаемых условиях, когда никто не гарантирован от наложения контрибуции и просто от грабежа, естественно, что банковское дело идти не может. Как мы можем кредитовать под векселя, когда полученная сумма завтра же может быть отобрана у нашего должника?»

Саму национализацию я мыслил как акт передачи всех наших активов и пассивов казне под соответствующую расписку Государственного банка. Эта национализация меня устраивала бы больше всего.

Что же касается установления нормы в выдачах, то я просил оставить этот вопрос на решение Банковского комитета. Комитет мог бы дать гарантию, что при условии полного невмешательства в наши дела передача будет выполнена без всяких убытков и потерь.

Это заседание интересно было тем, что Крестинский, откровенно сознавшийся в полном незнакомстве с финансовыми вопросами, в очень скором времени был назначен в Петрограде министром финансов большевицкого правительства.

Мои взгляды на заседании восторжествовали, и Крестинский обещал нам поддержку и самостоятельную работу.

Борьба в школе

После встречи с Крестинским шла усиленная работа в нашем Комитете, заседания которого по моей просьбе почти всегда частным образом посещал В.В. Чернявский. Его присутствие упрощало нашу работу: все наши пожелания об увеличении кредитов находили свое разрешение на заседании. Но после встречи с Крестинским посещения Чернявского стали более редкими. Да и тогда, когда он присутствовал, его поведение становилось все более загадочным.

Как-то раз на наши просьбы об увеличении кредита под векселя он ответил резким отказом, заявив, что даже по простым текущим счетам общая сумма выдач из Государственного банка не должна превышать помесячно выдач за прошлый год.

– Помилуйте, – говорил я, – Василий Васильевич, очевидно, вы совершенно забыли о курсовом падении рубля. В прошлом году он стоил раза в три дороже, чем теперь. В прошлом году не было паники, клиенты несли деньги нам, а теперь тащат их с текущих счетов.

– Да, но иначе я поступить не могу, ибо таковы циркуляры новой власти, которой я, безусловно, подчиняюсь.

Все мы понимали, что его положение управляющего Государственным банком очень тяжело. Но открытое признание Чернявским власти большевиков уж очень било по нервам.

Это было последнее заседание в его присутствии.

Банк, которому я прослужил двадцать четыре года, несомненно, разрушался. Никаких распоряжений из Петрограда от наших правлений – ни письменных, ни устных, переданных через инспекторов, так зорко следивших в обыденное время за нашей деятельностью, – не поступало. На наши письма и даже телеграммы не отвечали. Впрочем, на одну из телеграмм пришел ответ за совершенно незнакомой нам подписью. Это давало место догадкам о том, что банки уже заняты большевиками. Всю тягость решений приходилось брать на себя Банковскому комитету.

Очень грустно видеть и сознавать, что дело, которому я отдал всю мою жизнь, окончательно разрушается. Очень тяжело было начать отказывать клиентам в оплате крупных чеков с их текущих счетов. Но особых протестов со стороны клиентуры я не встречал. Все понимали, что при таких обстоятельствах работать нельзя.

Только в середине декабря мы ограничили выдачу до тысячи рублей в неделю, с Рождества стали платить по пятьсот, а с первого января пришлось подчиниться требованию совдепа и выплачивать по сто пятьдесят в неделю на человека.

После высказанных Чернявским ограничений я хотел было поехать объясняться с Крестинским, но оказалось, что тот вызван в Петроград, и мы оказались в подчинении у комиссара финансов Сыромолотова.

Той осенью и в начале зимы, помимо тяжелой работы по банковскому делу, мне выпало нести обязанности члена Попечительного совета местной торговой школы. Директор училища, некто Зырин, был настолько нетактичен, что, не согласовав предварительно со мной, обратился в Правление нашего банка с просьбой о назначении меня членом Попечительного совета.

Получив письмо Правления с просьбой занять это место, я ответил, что для исполнения этой должности я пригоден мало, и просил меня уволить.

Однако Правление продолжало настаивать на своем, почему мне волей-неволей пришлось согласиться и отправиться на первое же заседание Совета. На этом заседании я сразу понял, что помимо своей воли принимаю на себя роль центральной фигуры в борьбе с коммунистами в школе.

Началось с того, что преподаватель русского языка Киселев, за которого я в свое время просил министра внутренних дел Протопопова, вернувшись из ссылки в ореоле политического мученика, потребовал немедленного своего водворения на должность преподавателя русской словесности в этой школе. Место это было предоставлено ему не без некоторой борьбы со стороны педагогического совета. Сослуживцы Киселева не очень-то его любили, а директор считал плохим преподавателем, указывая на ужасную безграмотность его учеников.

Вступив в исполнение своих обязанностей, Киселев стал добиваться популярности среди учащихся, проповедуя им социал-демократические идеи. Ученье было забыто. Отметки ставились высшего достоинства: в их даровой раздаче Киселев нисколько не стеснялся, чем, конечно, подкупал учеников. Когда же власть перешла в руки большевиков, то Киселев открыто записался в партию, что вызвало первый конфликт между ним и остальными преподавателями, постановившими не подавать ему руки. Тогда Киселев, устроив фиктивное родительское собрание, в состав которого вошли не родители, а рядовые коммунисты, и оказался избранным в директора училища.

Это постановление родительского комитета не было признано Попечительным советом, и ученики объявили забастовку. Председатель совета Комнадский – хороший, но простой и малообразованный человек, – отказался от председательствования, и его место предложили мне. Отказавшись от этой чести, я указал на моего коллегу по Банковскому комитету Георгия Петровича Тяхта, как на желательного кандидата, и тот оказался избранным.

На первом же заседании Тяхт обнаружил полную непримиримость в отношении большевизма и охотно присоединился к сделанному педагогами предложению закрыть школу, с тем чтобы после Рождества назначить новый прием учеников и этим способом почистить их состав.

Но, храбрый на словах, он по первому требованию большевиков выдал им ключи от школы. Винить его за это, конечно, нельзя, но столь быстрая и безоговорочная капитуляция была принята Попечительным советом недружелюбно, и бедному Тяхту пришлось покинуть председательское кресло. Таким образом, совет оказался опять без председателя, на место которого после долгих просьб вступил Комнадский. Он начал переговоры с совдепом, стараясь найти какую-либо линию для примирения. Внесенное мною предложение – ради воспитания и образования молодежи откинуть в сторону политику и заменить таковую беспристрастной педагогикой – было принято советом единогласно, включая и представителя партии коммунистов Войкова, только что к нам назначенного и произведшего на меня на первом заседании хорошее впечатление. (Он, по его словам, был прислан в Россию вместе с Лениным в запломбированном вагоне. Войков впоследствии состоял послом в Польше, где его убили при отходе поезда на вокзале в Варшаве.)

На вопрос Войкова, каким же способом я желаю покончить с конфликтом и осуществить предложенное, я ответил:

– Все педагоги, не исключая директора, законоучителя и Киселева, конечно, должны подать прошение об отставке и одновременно прошение о принятии их вновь на службу. Первое прошение мы примем, а прием педагогов будем производить при помощи закрытой баллотировки.

– Ну, а если никто из преподавателей или только некоторые из них подчинятся вашему предложению, а другие – нет, тогда что?

– Тогда я подам в отставку, ибо не нахожу возможным продолжать службу школьному делу с преподавателями, которые боятся подвергнуть себя баллотировке новым составом Попечительного совета.

Предложение мое после долгих переговоров с педагогами было принято. Прошения об отставке были поданы от всего состава. С большим запозданием поступило прошение и от Киселева. По настоянию совдепа к баллотировке помимо членов Попечительного совета и представителей родительского комитета решено было допустить двух представителей от учеников старших классов.

Большевики проявили всю свою энергию и не только явились на заседание, но, несмотря на мой протест, допустили к голосованию не двух, а четырех учеников.

– При таком нарушении выработанной нами же конституции выборов я не признаю эти выборы законными. Если бы педагоги знали, что прибавится еще два оппозиционных голоса учеников, они бы не подали своих прошений об отставке.

– Стоит ли спорить об этом, гражданин Аничков? Уж очень вы парламентарны. Что могут изменить два слабых голоса юных людей?

– Эти слабые голоса при баллотировке превращаются в два совершенно равных с нашими шара. И я протестую, отказываюсь принимать участие в этой незаконной баллотировке.

Все же, несмотря на такое поведение Войкова, проведена баллотировка, в результате которой оказались забаллотированы директор Зырин (горький пьяница) и Киселев.

Войков вскочил со своего кресла как ужаленный и, ударив кулаком по столу, начал кричать, что это гнездо контрреволюции, что никакого Попечительного совета он больше не признает и что школа в таковом не нуждается.

В результате совет упразднили, а Киселев не только остался в школе, но и назначен Комиссаром народного образования всего Урала.

Эта история с Киселевым в нашей школе послужила сигналом к началу борьбы с коммунистами во всех учебных заведениях Екатеринбурга. Моя дочь Наташа в то время посещала последний класс Второй женской гимназии, и вокруг нее сгруппировалось правое крыло учениц. Юровская, дочь цареубийцы, и Герасимова возглавляли левое течение.

В школьном деле большевики встретили наибольший отпор. Казалось бы, наша дореволюционная школа имела столь много недостатков, что здесь всякая реформа должна встретить поддержку большинства, а между тем большинство поддерживало реакционное движение.

Правда, если правые проявили в этой борьбе много страстности, то левые в своем увлечении шли еще дальше, требуя не только упрощенной орфографии, упразднения уроков Закона Божьего, но и введения учеников в Педагогический совет. Становилось ясно, что при таких порядках честным педагогам там делать было нечего.

Одновременно с этим у левых проглядывало и легкомысленное отношение к половому вопросу: проповедовался гражданский брак и свобода материнства для гимназисток.

Никогда не забуду родительское собрание во Второй женской гимназии, на которое допустили девочек старших классов.

Некий Младов, приглашенный весной прошлого года временным преподавателем, должен был уступить свое место постоянному учителю, вернувшемуся с войны, на которую он пошел добровольцем.

Но Младов этого сделать не пожелал и аналогично Киселеву настолько завоевал симпатии распропагандированного им шестого класса, что девочки из-за его ухода объявили забастовку. Забастовка кончилась тем, что весь класс временно исключили из гимназии…

Вскоре объявили общую забастовку и учителя. Содержание преподавателей было более чем скромное, и ни у кого из них не было никаких сбережений. Чувствовалась нужда в немедленной материальной помощи.

Я напряг всю свою энергию, объезжая капиталистов, но люди жались, время и для них было тяжелое. Все же мне удалось без выдачи каких-либо документов собрать семь тысяч рублей, переданных затем представителям забастовочного комитета – директору реального училища Курцеделу и инспектору Строгонову.

* * *

Несмотря на волнения в педагогическом мире, наклонность молодежи к вечеринкам и танцам не ослабевала.

Если раньше делался один бал на каждое училище в год, то теперь каждый класс устраивал свой собственный бал. Иногда в один и тот же день у меня успевали побывать две-три депутации с предложением купить билет.

В один из таких вечеров, устраиваемых во Второй женской гимназии моей женой, я вынужден был продежурить всю ночь. Устроительницы вечера сильно опасались, что могут пожаловать экспроприаторы и отобрать выручку.