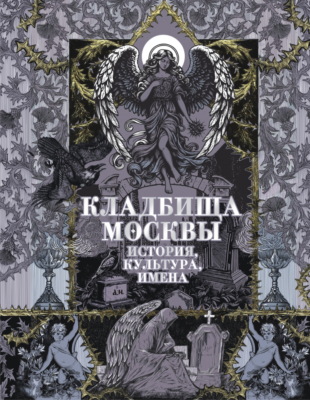

Czytaj książkę: «Кладбища Москвы. История, культура, имена», strona 4

• Город наступает •

К 1940 году кладбище уже было закрыто и постепенно ликвидировалось: из «дальнего далека» Дорогомилово превращалось в часть города. Правда, с застройкой не спешили: Калининского (теперь Новоарбатского) моста еще не было, так что Кутузовский проспект, можно сказать, заканчивался тупиком. И лишь после войны, в 1946 году, начали строить мост и дом № 18 – на месте бывшей заставы, на пересечении Кутузовского и Большой Дорогомиловской. А в 1953 году начали возводить последнюю сталинскую «высотку», гостиницу «Украина». Но нарядную «Украину» первое время окружали совсем не парадные одно- или двухэтажные бараки, поэтому довольно быстро разработали проект застройки Ново-Дорогомиловской улицы (так тогда называлась эта часть Кутузовского проспекта) типовыми многоэтажными домами. И строительство началось.

Теперь Дорогомилово превратилось в один из самых престижных районов Москвы. В новых домах на Кутузовском проспекте получали квартиры члены правительства, руководители Коммунистической партии, академики, известные ученые, знаменитые актеры и художники.

Обелиск павшим на Бородинском поле воинам перенесли к военно-историческому музею «Кутузовская изба». А на месте Елизаветинской церкви построили дом № 26 – тот самый, где жили Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов, то есть первые лица СССР.

Словом, произошло то, что уже не раз за последние столетия происходило на московской земле – город кладбище «съел».

Кладбище исчезло не в один день – объявлено о его закрытии было еще в 1939 году, так что процесс растянулся на десятилетие – так что у родственников была возможность перезахоронить останки близких. Кого-то перезахоронили на открытом в 1930-х годах Востряковском кладбище, но большинство старых могил исчезли под новым городом – останки героев 1812 года давно превратились в прах и смешались с землей.

Из всех исчезнувших кладбищ Москвы земля Дорогомиловского кладбища сейчас оказалась самой застроенной, самой густонаселенной – это территория от дома № 22 до дома № 30 по Кутузовскому проспекту.

Семеновское кладбище

Это кладбище было намного – на сто с лишним лет – старше Дорогомиловского: на одном из надгробий, найденных историками-москвоведами, стояла дата 1641 год. Здесь находилось село Семеновское, и, конечно, в селе была своя церковь – Введения Пресвятой Богородицы, а при церкви – погост, так что кладбище уже существовало при царе Алексее Михайловиче. Кстати, здесь были похоронены родители «Алексашки» Меншикова, ставшего светлейшим князем Александром Даниловичем, соратником и доверенным лицом Петра I Великого.

Когда Петр еще не был ни Великим, ни даже императором, а был царем Петром, соправителем своего старшего брата Ивана, здесь, в селе Семеновском, он сформировал один из своих знаменитых «потешных» полков, «потешных семеновцев». В 1697 году полк стал просто Семеновским, а с 1700-го – Лейб-гвардии Семеновским полком. В 1707 году Петр I приказал организовать неподалеку, в Лефортово, первый российский госпиталь, и на Семеновском кладбище стали хоронить погибших от ран и болезней военных, в основном солдат (для генералов и высших офицеров было предназначено Преображенское кладбище).

Историки провели экспертизу – по предварительным подсчетам, за все время существования Семеновского кладбища здесь было захоронено примерно полмиллиона защитников Отечества.

Очень много могил прибавилось в начале XX века: Русско-японская война, Первая мировая война… В Лефортовский госпиталь везли раненых, многие из них были в тяжелом состоянии, некоторые умирали еще в дороге – а госпиталь обязан был организовать отпевание и погребение. При нем были две часовни: православная и католическая. Умерших иностранцев-католиков не хоронили на протестантском Введенском, везли на Семеновское.

«Особенная грусть охватывает на этом кладбище, где все могилы, как солдаты в строю, вытянулись стройными рядами, где все кресты сделаны по одной форме и даже надписи на них все одного образца. Только в центре, в офицерской части кладбища, замечается некоторое разнообразие памятников, но и там все просто и бедно. Оторванные от близких людей, от родных полей и деревень, одиноко умирали в Военном госпитале и лазаретах больные солдаты. Печальная весть доходила наконец до деревни, там оплакивали потерю, а на окраине Москвы прибавлялась новая могила, которую никогда не посетит близкий человек. Где уж ехать в далекую столицу бедному крестьянину… И растет с каждым годом рать наскоро сколоченных солдатской же рукой четырехконечных крестов со скатными кровельками. Могилы роются одна за другой в последовательном порядке, поэтому даты на крестах получаются хронологически правильными. Здесь нет цветов, не видно посетителей, да мало кто и подозревает о существовании этого кладбища, устроенного в поле, примкнувшего одною стороною к стене Семеновского кладбища, а с другой едва отделенного от пустырей и свалок проволочной изгородью», – таким увидел это место Алексей Тимофеевич Саладин в 1916 году.

• В память о «Сашке» •

Где-то среди этих одинаковых захоронений была могила одного из замечательных русских поэтов. Стихи его, его загадочная биография, мифы о нем будоражили воображение почти два века. И чье воображение!

Хвала тебе, приют лентяев!

Хвала, ученья дивный храм,

Где цвел наш бурный Полежаев,

Назло завистливым властям.

Это о нем написал Михаил Лермонтов в стихах о Московском университете. Лермонтов поступил туда в 1830-м, Полежаев окончил университет в 1826-м, но слава его среди студентов за четыре года отнюдь не померкла.

По рисунку палешанина

Кто-то выткал на ковре

Александра Полежаева

В черной бурке на коне…

А это «Гусарская песня» Александра Галича, написанная через 135 лет, в 1965 году:

…Тезка мой и зависть тайная,

Сердце горем горячи!

Зависть тайная, «летальная» —

Как сказали бы врачи.

Александр Иванович Полежаев прожил недолгую и очень несчастливую жизнь. Сын барина и крепостной крестьянки, по воле родных отца он получил образование: сначала в частном пансионе в Москве, потом в Московском университете. Блестящий студент, талантливый поэт, которому будущее, казалось, улыбалось, внезапно потерял все. В 1826 году кто-то показал императору Николаю I поэму Полежаева «Сашка». Поэма была отнюдь не верноподданнической, а ведь прошел всего год после восстания декабристов! И разгневанный Николай приказал отправить поэта на военную службу. За двенадцать следующих лет Полежаев успел хлебнуть унижений и горестей рядового солдата, повоевать на Кавказе и написать стихи и поэмы, принесшие ему литературную славу… Умер он в 1838 году в Лефортовском госпитале от чахотки. Ему было всего тридцать три. Похоронен Александр Полежаев на Семеновском кладбище. Могила не сохранилась.

• Конец кладбища… или еще не конец? •

Семеновское кладбище было закрыто для захоронений в 1932 году, а просуществовало до начала Великой Отечественной войны. Летом 1941 года решено было выстроить новый цех авиационного завода «Салют», где делали двигатели для самолетов. Завод примыкал к кладбищу, и котлован под строительство стали рыть прямо на кладбищенской земле. Писатель Эмиль Владимирович Кардин (он писал под псевдонимом В. Кардин) оставил рассказ об этой «стройке»: на нее «бросили» мобилизованных студентов Института истории, философии и литературы (знаменитого ИФЛИ), где тогда учился Эмиль Владимирович. Велено было, пишет Кардин, «рыть и не обращать внимания на могилы. То есть как – ”не обращать”? А так! Война. Нужны боевые самолеты. Предстоит расширять завод, возводить новый корпус… Мы рыли с утра до вечера в дневную смену и с вечера до утра в ночную. Днем жара, но и ночью дышать тяжело. Рыли старательно, пытаясь подавить внутреннюю растерянность. Лопаты сокрушали гробы. Вместе с землей в тачку попадали кости, черепа, куски истлевшей ткани. Иногда в гробах обнаруживали клады – стеклянные банки с драгоценностями и золотыми монетами. Мы вызывали дежурившего неподалеку милиционера и передавали ему находку».

Цех, конечно, не построили – уже осенью враг подошел вплотную к Москве, какая стройка… А кладбище так и осталось разоренным.

В 1950-х годах по этой территории провели теплотрассу, а в 1960-х – застроили жилыми домами. Нынешний Семеновский проезд идет непосредственно по бывшему кладбищу. Между Семеновским проездом, улицами Семеновский Вал, Большой Семеновской, Измайловским шоссе и проспектом Буденного остался незастроенный участок – на этом месте разбили сквер. Казалось бы, Семеновское кладбище постигла та же судьба, что и Дорогомиловское. Однако это не совсем так. Уже в XXI веке, в мае 2011 года, когда начались земляные работы по благоустройству сквера, рабочие обнаружили могильные плиты и старинные склепы. Решено было в этом сквере создать военный мемориал. Закладной камень будущего мемориала установили тогда же, в 2011 году.

Московское Братское кладбище

История этого кладбища скоротечна: если старые московские кладбища формировались столетиями, то этот мемориал и просуществовал всего лет тридцать от силы. И то если считать с самого-самого начала…

Начало было положено Русско-японской войной. В 1906 году великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры и вдова великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, открыла под Москвой, недалеко от старинного села Всехсвятского, Убежище для воинов-инвалидов, ветеранов той войны, и детей-сирот, родители которых погибли в боях на Дальнем Востоке. В селе была церковь Всех Святых и кладбище при этой церкви, причем знаменитое кладбище, где с XVIII века хоронили грузинских аристократов – Орбелиани, Цинциановых, Багратионов. При Убежище устроили отдельное кладбище для героев Русско-японской войны, возвели часовню по заказу и на средства Елизаветы Федоровны. Разумеется, часовню освятили во имя Преподобного Сергия и Праведницы Елизаветы, а Убежище и кладбище получили название Сергиево-Елизаветинские.

Часовня сохранилась до сих пор, ее можно увидеть на улице Алабяна, недалеко от поселка Сокол, а на месте кладбища сейчас сквер Арбатец. И конечно, это уже давно не пригород.

Не прошло и десяти лет после Русско-японской, как Российская империя оказалась втянута в следующую войну – Первую мировую. И по инициативе все той же Елизаветы Федоровны в пятистах метрах от Сергиево-Елизаветинского открыли Братское кладбище – для жертв новой войны. Под кладбище заняли почти два гектара земли – раньше здесь была помещичья усадьба и вековой липовый парк.

Устроителем нового кладбища назначили главного врача Александровской больницы Сергея Васильевича Пучкова, впоследствии – автора книги «Московское городское Братское кладбище», 1915 г.

Первые погребения на Братском кладбище прошли 15 февраля 1915 года. В этот день похоронили пятерых: казачьего сотника Виктора Прянишникова, унтер-офицеров Филиппа Панкова и Андрея Анохина, ефрейтора Георгия Гутенка и рядового Якова Салова. Торжественная траурная церемония началась с Крестного хода: от церкви Всех Святых в селе Всехсвятском к Сергиево-Елизаветинскому Убежищу, а потом на Братское кладбище. Впереди – икона, за ней – мальчики-певчие, за ними – духовенство. Первый гроб несли Георгиевские кавалеры, второй – консулы государств-союзников России в войне (Англии, Франции, Бельгии, Сербии и Японии), третий и четвертый – гласные Московской городской Думы, пятый – командующий и члены штаба Московского военного округа. Потом шли великая княгиня Елизавета Федоровна и весь генералитет. Процессию сопровождал почетный воинский караул.

Епископ Можайский Димитрий совершил молебен с водосвятием – теперь кладбище было освящено, и гробы опустили в могилы при троекратном ружейном салюте.

• Последняя церковь Империи •

С самого начала само собой разумелось, что на Братском кладбище будет свой храм, но у города свободных денег на это не находилось.

У Андрея Михайловича Каткова и его жены Марии Владимировны было два сына, Михаил и Андрей. Оба погибли в один день, и осиротевшие родители предложили за свои средства выстроить на Братском кладбище небольшую церковь во имя Преображения Господня с двумя приделами – архангела Михаила и апостола Андрея. Но церковь непременно должна была быть Преображенской – именно в этот день в 1914 году в боях в Восточной Пруссии погибли братья Катковы.

В комитет по устройству кладбища входил архитектор Алексей Викторович Щусев. Вот так и получилось, что будущий создатель Мавзолея – первого культового сооружения новой эпохи, построил последнюю московскую церковь Российской империи – храм Спаса Преображения на Братском кладбище. В следующие семьдесят лет ни одной новой церкви в Москве не появится.

Первый камень церкви заложили 6 (19) августа 1915 года – в годовщину смерти Андрея и Михаила. По проекту Щусева, это должен был быть пятиглавый храм в русском стиле, с отдельно стоящей звонницей. Строительство было закончено к 1918 году, но Андрей Михайлович Катков до освящения церкви не дожил: он скончался зимой 1915 года.

• Как это было в 1916 году •

«Вся эта огромная площадь будет распланирована аллеями, газонами и заселена могилами по заранее намеченному строгому плану. На кладбище будут групповые памятники, трофеи войны, музей с предметами, относящимися к войне, посреди кладбища строится по проекту академика А.В. Щусева стильная церковь. К кладбищу будет устроен удобный проезд через Малую Всехсвятскую рощу, туда пройдет трамвай. Но на устройство всего этого нужно время, а пока, в первые годы своего существования, кладбище имеет простой и совершенно оригинальный вид. Через прежние усадебные ворота посетитель входит в парк и, к удивлению, нигде не видит ни крестов, ни памятников. Деревья парка остались почти нетронутыми, но у их корней по всем направлениям разбегаются продолговатые цветочные клумбочки с дощечками, какие ставят ученые садоводы с названием растений. Это и есть могилы. Только в центре кладбища на офицерских могилах лежат деревянные плитки, да кое-где выступают кресты в форме пропеллеров на могилах военных летчиков. В глубине кладбища виднеются сотни продолговатых песчаных холмиков, еще не обделанных дерном и не засаженных цветами, там же десятки готовых открытых могил желтеют в полусумраке бывшего барского парка. По окраинам пока нетронутые пространства, там даже были целы полусгнившие скамейки, на которых когда-то сидели владельцы парка, прислушиваясь, как журчит no дну оврага ручей Таракановка».

(Из книги А.Т. Саладина)

• Ольга и Сергей •

От строящейся церкви отходила аллея сестер милосердия. Имена некоторых погибших девушек можно узнать и сегодня благодаря недавно установленным памятникам: Любовь Константинова, Вера Семенова, Ольга Шишмарева. Могила девятнадцатилетней Ольги Шишмаревой, умершей от ран в Варшаве 28 марта (10 апреля) 1915 года, стала первой на этой печальной аллее.

Во время Первой мировой войны при медсанчастях были организованы перевязочные «летучки», чтобы выносить раненых с поля боя – два санитара и сестра милосердия (медсестра). И вот 21 февраля (6 марта) 1915 года, когда на австрийско-русском фронте у польского города Опочно воюющие стороны договорились о перемирии, одна из таких «летучек» – Сергей Шлихтер, Вознесенский и Ольга Шишмарева – отправились на передовую. Они должны были выяснить, нет ли в частях нуждающихся в медицинской помощи, а заодно доставить солдатам и офицерам свежие газеты и журналы, а разведчикам – белые маскировочные халаты. Местность на этом участке болотистая, поэтому защитой служили не окопы, а бруствер15. За бруствером стояли невысокие землянки, тоже из жердей и дерна. Уже после полудня, раздав газеты и напившись чаю, которым их угостили офицеры, члены «летучки» вышли из землянки, и вдруг…

«И вдруг далекий выстрел и характерное жужжание приближающегося к нам снаряда. Человеку непосвященному, никогда не испытывавшему ощущения ожидания снаряда, летящего на тебя, жужжание это, как ни старайся, никак не передашь и ни с чем его не сравнишь. Но зато, если вы с ним хорошо познакомились, то уже всякий звук напоминает вам это жужжание» – так потом опишет этот момент Сергей Шлихтер.

Обстрел начался неожиданно: несмотря на перемирие, австрийцы по этому участку фронта – и только по нему – выпустили 70 снарядов. Шлихтер уцелел, Вознесенского легко ранило, а вот Ольге Шишмаревой осколок шрапнели попал в позвоночник. Ее переправили в медчасть и эвакуировали в Варшаву. Сергей Шлихтер поехал вместе с ней, он должен был устроить Ольгу в лазарет. Жить Ольге оставалось месяц, и весь этот месяц Сергей был рядом с ней.

Из письма Сергея Шлихтера родным:

«Трудно поддерживать надежду в обреченном на смерть человеке, развлекать его, строить планы будущей совместной работы. Трудно, когда совершенно один и возле нет поддержки. И в особенности трудно, когда мучат угрызения совести за то, что уступил просьбам и доводам ее и других и взял ее с собой в окопы; за то, что стал так, а не иначе, благодаря чему пуля избрала именно такое несчастное направление (у нее перебит позвоночник и совершенно отнялась вся нижняя часть тела) в то время как могла попасть и иначе. Знаешь, что все это находилось вне твоей воли и власти, а все-таки… За то, наконец, мучит совесть, что ты так счастливо отделался, а она попала так несчастливо…»

А 25 июня (8 июля) 1916 года в бою под Барановичами Сергей Шлихтер сам получит смертельное ранение. Ему был двадцать один год.

Всего в годы Первой мировой войны на Братском кладбище было похоронено 17,5 тысячи рядовых, 581 офицер, 51сестра милосердия, 14 врачей и 20 общественных деятелей.

• Аллея летчиков •

17 августа 1916 года под Ковелем, на Волыни, в воздушном бою был сбит самолет, пилотируемый Гервасием Данилевичем и Борисом Тихомировым.

Гервасию Юлиановичу Данилевичу было двадцать пять. В 1913 году он окончил Киевское военное училище и поступил подпоручиком в 1-й Сибирский понтонный батальон. В первые два года войны за боевые заслуги Данилевич был награжден орденами Св. Анны 4-й степени, Св. Станислава 3-й степени и орденом Св. Георгия 4-й степени. Зимой 1916 года он прошел ускоренные курсы летчиков-наблюдателей и 30 мая был зачислен в авиаотряд.

«За воздушные бои и разведки произведенные им с явной опасностью для жизни и при исключительно трудных и неравных условиях борьбы с немецкими аппаратами 26, 27 и 30 июня 1916 года» Гервасий Юлианович Данилевич был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом.

Борис Александрович Тихомиров, подпоручик, тоже имел ордена за боевые заслуги и был награжден Георгиевским оружием.

Самолет Данилевича и Тихомирова упал с высоты 1000 метров на нейтральной полосе между русскими и немецкими окопами. Оба летчика погибли и были похоронены на Братском кладбище, на аллее летчиков.

У Николая Заболоцкого есть стихотворение «Прохожий».

Здесь речь идет о кладбище в Переделкино, но и по настроению, и по образам оно очень подходит Братскому кладбищу. Ведь именно там, в вековом липовом парке, была аллея летчиков: ряды могильных холмов, и на каждом вместо креста – пропеллер. Эта традиция – в качестве памятника на могиле разбившегося летчика ставить пропеллер или другие части его самолета – сохранялась и после революции, вплоть до Великой Отечественной войны. Вот как, например, герой романа Каверина «Два капитана», летчик Саня Григорьев описывает могилу своего погибшего товарища: «В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами».

После революции, до конца 1920-х годов, на аллее летчиков хоронили уже советских пилотов, разбившихся при испытаниях первых отечественных самолетов на Ходынском поле.

Darmowy fragment się skończył.