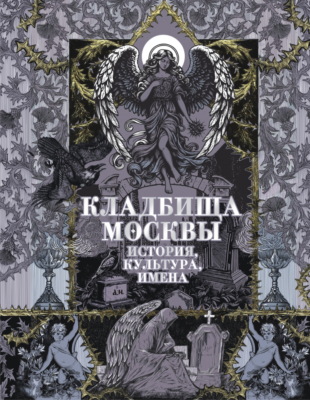

Czytaj książkę: «Кладбища Москвы. История, культура, имена», strona 2

• Некрополь в стене •

Однако стена Кремля не бесконечна, а почетный некрополь все разрастался. Поэтому в середине 20-х годов появилась традиция закладывать в кремлевскую стену урны с прахом тех, чьи дела прославили государство. Вообще-то по православному обычаю тело умершего следовало неприкосновенным предать земле: кремация – это не по-христиански. Но после Октябрьской революции церковь была отделена от государства, и в Петербурге в 1920 году появился первый крематорий. Правда, проработал он всего три месяца: не было дров. И лишь в 1927 году в Москве построили крематорий на Донском кладбище.

Первая памятная доска на стене появилась 5 апреля 1925 года. На ней значится имя Мирона Владимирова, заместителя председателя ВСНХ6. Он умер в Италии, куда его отправили на лечение. Там он был кремирован, а урну с прахом перевезли в Москву и замуровали в Кремлевской стене.

В конце 1926 года стена приняла вторую урну – с прахом умершего в Лондоне советского посла Леонида Борисовича Красина. Специальная комиссия решила, что «мемориальная доска должна быть из черного мрамора, надпись “Леонид Борисович Красин, день и год рождения, день и год смерти“ должна быть золотыми буквами, размер доски тот же, что и на могиле тов. Владимирова, 45×30 см».

С тех пор все мемориальные доски на Кремлевской стене выглядят именно так, – правда, сделаны они не из черного мрамора, а из гранита.

До 1936 года урны замуровывали в основном справа от Сенатской башни, слева похоронили только Сергея Мироновича Кирова, Валериана Владимировича Куйбышева и писателя Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова). С 1937 года стали хоронить слева от Сенатской башни. Здесь находятся могилы летчика Валерия Чкалова, «отца космонавтики» Сергея Павловича Королева, академиков Курчатова и Келдыша. Здесь же – могилы космонавтов: Юрия Гагарина и разбившегося вместе с ним летчика Владимира Серегина, погибших во время космического полета Владимира Комарова и экипажа космического корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева.

Последнее, 114-е захоронение в Кремлевской стене – урна с прахом Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны СССР, умершего 20 декабря 1984 года.

Мавзолей Ленина

Но, конечно, главный памятник Кремлевского некрополя – Мавзолей Ленина.

Владимир Ильич Ленин, Председатель Совета народных комиссаров, 30 августа 1918 года на митинге на заводе Михельсона был ранен эсеркой Фанни Каплан. После ранения здоровье его сильно ухудшилось, врачи прописали покой, и семья Ленина переехала из Кремля в Горки. Там Ленин и умер 21 января 1924 года. 22 января его тело перевезли из Горок в Москву и установили гроб в Колонном зале Дома Союзов.

«Я трогаю гробовые крышки, которые вот сейчас, навеки, ото всех, навсегда закроют прах единственного гения пролетариата, его учителя и вождя» – так закончил репортаж о прощании с Лениным в Доме Союзов корреспондент журнала «Огонек» Борис Волин. Сначала никакого вечного сохранения тела Ленина не предполагалось. Однако желающих проститься с вождем было слишком много, зал Дома Союзов не обладал такой пропускной способностью. Днем люди все шли и шли, а ночью грелись у костров в ожидании своей очереди. Вот тогда и решено было тело Ленина забальзамировать – сохранить его дней на сорок.

• Кто и как строил Мавзолей •

Архитектор Алексей Викторович Щусев в ночь на 24 января получил срочное правительственное задание: спроектировать и построить к моменту похорон Ленина временный Мавзолей у Кремлевской стены, через который могло бы пройти множество людей. Таким образом власти предполагали продлить сроки прощания.

Щусев – автор проекта Покровского собора Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке, основанной великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году для монахинь – сестер милосердия. Расписывал собор Михаил Нестеров, он же и рекомендовал великой княгине Щусева как архитектора. И вот теперь этому же человеку предстояло оформить могилу того, кто всегда был противником монархии и создал новое, атеистическое государство.

Прежде чем приступить к эскизу Мавзолея, Щусев посовещался с архитекторами Леонидом Весниным и Антиповым. Очевидно, они согласились с соображениями Алексея Викторовича: силуэт Мавзолея не должен быть высотным, это будет ступенчатый памятник-трибуна. Надпись на Мавзолее Щусев предложил самую простую: Ленин.

Утром 24 января эскиз был готов и утвержден правительственной комиссией. Алексей Викторович на Красной площади сделал разбивку плана постройки возле Сенатской башни Кремля.

По чертежам Щусева на Сокольническом лесном складе изготовили деревянные брусья и доски из архангельской сосны. Их подвозили на Красную площадь на лошадях. А там стучали ломами и кирками, орудовали лопатами больше ста рабочих. Нужно было вынуть 50 кубометров грунта, а земля промерзла насквозь – морозы в январе 1924 года стояли лютые. Костры не помогали, и на помощь пришли красноармейцы-саперы. Продолбили шурфы, натянули бикфордовы шнуры. Взрывать землю нужно было осторожно, чтобы не повредить соседние братские могилы. К вечеру 24 января удалось достичь мягкого слоя грунта.

Пока саперы и рабочие углубляли котлован, плотники сбивали деревянный каркас Мавзолея прямо здесь же, на площади, чтобы потом опустить его на подготовленное место.

27 января в 16 часов в готовый Мавзолей внесли гроб с телом Ленина.

• Мавзолей – раз, два, три! •

Первый деревянный Мавзолей сильно отличался от нынешнего, гранитного. Высотой он был метра три: темно-серый куб, на нем – небольшая трехступенчатая пирамида. Куб и пирамида – два символа вечности. Отделан был Мавзолей тесом-«вагонкой», уложенным «елочкой». По фасаду выложено черными деревянными брусками: ЛЕНИН. Справа и слева стояли две деревянные будки. Через одну из них входили посетители, спускались в траурный зал, где на возвышении стоял саркофаг с металлической крышкой. В крышке были сделаны стеклянные оконца, сквозь которые можно было видеть тело Ленина по пояс. Попрощавшись с умершим, скорбящие поднимались по другой лестнице и выходили на площадь.

Поток людей не иссякал, и 25 марта 1924 года в газетах появилось сообщение правительственной комиссии: «Принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела Ленина». Эту нелегкую задачу поручили решить выдающемуся анатому, профессору Владимиру Петровичу Воробьеву. Ему помогали профессора Борис Ильич Збарский и Петр Иванович Карузин.

А архитектор Щусев получил новое правительственное задание: перестроить Мавзолей, сохранив простоту очертаний, но придав постройке монументальность. При этом Мавзолей нужно было органично вписать в архитектурный ансамбль Красной площади. И с этим заданием он справился блестяще: сохранил ступенчатую композицию, лишь увеличив ее в размерах, а еще добавил портик и трибуны.

Весной 1924 года началось строительство нового Мавзолея. К 1 мая большая часть работ была закончена.

Новый Мавзолей, тоже деревянный, был отделан вертикальными дубовыми досками, сшитыми фигурными коваными гвоздями. Шляпки гвоздей выступали над деревом, как заклепки выступают на металлической броне. Двери и колонны портика – из черного дуба, а сам Мавзолей окружал шестиугольный сквер с низкой железной оградой.

1 августа 1924 года в Мавзолей вошли первые посетители.

Второй деревянный Мавзолей простоял пять лет, до 1929 года.

Для того чтобы построить третий вариант Мавзолея – тот, что мы видим сегодня, – Алексей Викторович Щусев и Константин Сергеевич Наджаров (он был главным инженером строительства) объехали многие каменоломни Урала, Украины, Карелии, выбирая мрамор, гранит, лабрадор… Черный лабрадор, на котором предстояло сделать надпись «ЛЕНИН», нашли в Житомирской области на Головинском карьере. С огромными трудностями шестидесятитонный камень доставили от карьера на станцию Горбаши – везли на восьмиколесной телеге, в которую «впрягли» два трактора. Расстояние в 16 км таким образом преодолели за 8 дней. Потом по железной дороге, на специальной платформе, на которой в Первую мировую войну перевозили из Петрограда в Севастополь подводные лодки, доставили в Москву. Этот камень был самым большим, остальные весили от одной до десяти тонн.

Мавзолей построили необычайно быстро – всего за 16 месяцев, к октябрю 1930 года. Он был на 3 метра выше, чем его деревянный предшественник, и в четыре раза больше.

В 1953 году к лаконичной надписи над входом в Мавзолей прибавилась еще одна фамилия: «СТАЛИН». Но в 1961 году, по решению XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза, в ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина вынесли из Мавзолея и захоронили у Кремлевской стены.

• За Мавзолеем •

Там, за голубыми елями, можно увидеть 12 отдельных могил, над которыми стоят памятники-бюсты. Вот имена тех, кто там похоронен:

Свердлов Яков Михайлович – председатель ВЦИК.

Фрунзе Михаил Васильевич – председатель Реввоенсовета СССР.

Дзержинский Феликс Эдмундович – председатель ВСНХ СССР, председатель ОГПУ7 при Совете народных комиссаров СССР.

Калинин Михаил Иванович – председатель Президиума Верховного Совета СССР (то есть глава правительства).

Жданов Андрей Александрович – секретарь ЦК (Центрального комитета) ВКП(б)8.

Сталин Иосиф Виссарионович – генеральный секретарь ЦК ВКП(б), первый председатель Совета министров СССР.

Ворошилов Климент Ефремович – председатель президиума Верховного Совета СССР.

Буденный Семен Михайлович – Маршал Советского Союза.

Брежнев Леонид Ильич – генеральный секретарь ЦК КПСС9, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Андропов Юрий Владимирович – генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Суслов Михаил Андреевич – член Политбюро, секретарь ЦК КПСС.

Черненко Константин Устинович – генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Недалеко от Кремля

Где хоронили царственных особ, членов их семей, правителей государства и государственных деятелей, мы знаем. А народ, которым они правили, обычные люди? Ведь народ с незапамятных времен густо селился вокруг Кремля, люди рождались, взрослели, женились, вели хозяйство, работали, растили детей и, конечно, умирали – каждый в свой срок. И хоронили их на погосте при церкви. Церквей было много – например, между нынешними Спасскими и Никольскими воротами помещалось 15 церквей! Но, как уже говорилось, деревянная Москва часто горела. И вот после очередного большого пожара в 1493 году великий князь Иван III повелел снести все дворы и церкви «за Москвою против города» (городом тогда назывался только Кремль) и «отныне строиться не ближе, чем за 110 саженей от кремлевских стен10». И тогда же, по его приказу, территория Кремля была расширена, начали возводить новую кремлевскую стену – ту самую, что мы видим сегодня.

Это распоряжение возмутило многих служителей церкви: ведь храмы и монастыри стояли здесь «испокон веку», и хоронили людей вокруг них с незапамятных времен. Новгородский архиепископ Геннадий писал митрополиту Зосиме: дескать, беда к нам на землю пришла, церкви и монастыри переставлены, а кости мертвых «выношены на Дорогомилово». Сейчас Дорогомилово – центр Москвы, а в те времена это была даже не окраина, а отдаленное предместье. В общем, «и от Бога грех, и от людей срам». Однако размер бедствия был не так велик, как его представил архиепископ Геннадий. В этом же письме он упоминает, что на месте кладбищ теперь посажен сад – только один сад, а не множество садов! Поэтому, возможно, на самом деле «выехал» с новой территории Кремля только Спасский монастырь, и уничтожено было только кладбище при монастыре. Погребенных на этом кладбище действительно перезахоронили в Дорогомилово.

Однако погребения у кремлевских стен продолжались. Дело в том, что на Красной площади с давних пор вершились закон и правосудие: именно здесь, на Лобном месте, зачитывали государевы указы и казнили преступников. А их тела закапывали тут же, у рва, под Константино-Еленинской башней. И так было до 1689 года.

• Тесно в Китай-городе и живым, и мертвым •

Москва росла, число ее жителей множилось. В случае нашествия неприятеля Кремль уже не мог вместить всех горожан, он был слишком тесен. Строительство новой городской стены в 1534 году начала великая княгиня Елена Глинская, вдова Василия III. Ее сыну Ивану (будущему Грозному) было тогда три года, и Елена, за сыновьим малолетством, управляла государством. Сначала это был земляной вал, над которым трудились все жители Москвы, кроме чиновников и зажиточных людей. Потом итальянский архитектор Петр Фрязин, прозванный Малым, заложил каменную стену. Стену назвали татарским словом Китай, то есть «средний», а поселения внутри Китая стали Китай-городом. Улицы Варварка, Ильинская, Никольская – самые древние улицы Москвы. «В Китай-городе, – пишет Алексей Федорович Малиновский, – на пространстве пятидесяти десятин11, находилось прежде четыре монастыря, двадцать пять церквей и столько же кладбищ. Царь Алексей Михайлович чувствовал всю неудобность от сих кладбищ, но указом 1657 года воспретил только внутри одного Кремля зарывать покойников». Только внутри Кремля – потому, что москвитяне очень крепко, «до излишества» крепко держались за старые обряды и обычаи и всячески противились переносу церковных погостов. Но в 1654–1657 годах в Москве свирепствовала эпидемия чумы, «моровой язвы», как тогда говорили. Чума выкосила три четверти населения. В Вознесенском монастыре осталось 38 монахинь, а умерло 100. На дворе первого боярина Бориса Морозова осталось 19 человек, умерло 343, у князя Трубецкого осталось 8 человек, умерло 270… Кладбища были переполнены. И царь Алексей Михайлович «в отвращение опасности повелел в Китай-городе, в Белокаменном городе и Земляном все старые кладбища, где погребены были многие умершие люди от язвы, отгородить высоким забором наглухо, и для новых кладбищ очистить при церквах особые поблизости места, чтоб разрытием зараженных тел не возобновить смертоносной заразы».

• Божьи убогие дома •

Теперь на церковных погостах стали хоронить «с разбором», то есть только прихожан своей церкви. А в Москве к тому времени было уже немало «пришлых людей» из соседних сел и деревень, из других городов Русского государства, немало было и иностранцев, и заморских купцов. Конечно, многие из «пришлых» и умирали в Москве. Если умирал человек богатый, состоятельный, ему находилось место на освященной церковной земле, а как быть с теми, кто не мог оплатить похороны, с бедняками, бродягами, безродными? Нужно было устроить одно или два кладбища, где хоронили бы бесплатно или за ничтожную плату. Кроме того, были самоубийцы, были жертвы преступлений, ограбленные и убитые приезжие, которых сразу не могли опознать. В таких случаях тело отправляли в специально построенные часовни – может, кто-то из посетителей узнает мертвого, подскажет, где его родственники, или укажет на виновника смерти. Но народу в Москве все прибывало, часовни были переполнены, и в окрестностях стали строить специальные сараи – «Божьи, или Убогие дома», куда и свозили неопознанные тела. Был такой «убогий дом» при Воздвиженском монастыре, на его месте потом построили церковь Воздвижения Креста, что на Божедомке (название этой московской улицы тоже происходит от «божьего дома»). «Убогий дом» был и при Покровском монастыре у Таганских ворот.

Кладбища при таких домах устраивали на пожертвования. Зимой не хоронили – долбить мерзлую землю слишком дорого, и покойников в сараях скапливалось очень много. А весной, к Пасхе, в «убогие дома» стекались благочестивые москвитяне, приносили жертву на погребение. Пожертвования шли на общую могилу, на гробы, на одежду, на плату за погребение и отпевание. Участие в похоронах «убогих» считалось христианским подвигом.

А население Москвы продолжало расти. К 1725 году, году смерти императора Петра Великого, количество прихожан церкви Воздвижения Креста сильно выросло, приход включал в себя 76 дворов. В таком большом приходе «убогий дом» доставлял серьезные неудобства: тела разлагались, издавая трупный запах, велик был риск распространения заразы. И власти Москвы распорядились перенести «убогий дом» от Воздвиженского монастыря в поле, близ Марьиной Рощи. Там же в общей могиле хоронили безымянных покойников.

Часть 2

Кладбища, которых больше нет

Первое общественное Лазаревское кладбище

Хотя москвитяне крепко держались за прежние обычаи и желали хоронить своих родных на ближних церковных погостах, традицию эту необходимо было переломить. В те времена люди жили скученно, эпидемии случались довольно часто, а кладбища в непосредственной близости от жилья не способствовали здоровью живых. Петр I в 1723 году издал указ, запрещавший хоронить внутри городов «мертвые человеческие телеса, кроме знатных персон», а погребать их «в монастырях и у приходских церквей вне градов». Указ этот исполняли весьма неохотно, искали всякие лазейки, чтоб его обойти. Дочь Петра, императрица Елизавета Петровна, в 1748 году посетила Москву и издала новый указ: запрещалось хоронить при церквах на пути от Успенского собора до царского Головинского дворца на Яузе. Путь этот шел от Спасских ворот по улицам Ильинке, Покровке, Басманной, и от Никольских ворот через Никольскую по Мясницкой за Красные ворота. Велено было прежние могилы заровнять, а надгробные камни «употребить в церковное строительство по потребности». Для погребения умерших в этих приходах Елизавета велела устроить кладбище вне Москвы и жаловала средства на постройку церкви при нем.

Для нового кладбища выбрали в Марьиной Роще то самое место, где находился «убогий дом». В 1750 году там выстроили деревянную церковь, купили к ней колокола и утварь. 25 декабря 1750 года церковь была освящена во имя Святого Лазаря Четверодневного, а кладбище при церкви стало называться Лазаревым.

«Таким образом, – писал в конце XIX века историк Москвы Иван Кондратьев, – было устроено первое общественное кладбище в Москве, к которому москвичи относились не только с недоверием, но даже с озлоблением».

Деревянная церковь просуществовала до 1800 года. Потом на деньги богатого купца Луки Долгова построили каменную церковь Сошествия Святого Духа. Те, кто служил в старой деревянной церкви, получали жалованье от казны – ведь Елизавета взяла на царское обеспечение не только церковь, но и причт12. А причт новой каменной церкви жалованья из казны уже не получал. При церкви, по завещанию Луки Долгова, была построена богадельня «на 50 лиц духовного звания женского пола» – дом престарелых для монахинь.

По свидетельству современников, церковь Сошествия Святого Духа была очень красива: большие окна давали много света, а над ними были круглые оконца с цветными стеклами. Четыре колонны, на которые опирался свод, были украшены лепниной, словно кружевами, иконостас сделан под мрамор, полусвод над алтарем расписан херувимами, а почти вся круглая церковь – фресковой живописью. Лучшие фрески – воскресение Лазаря – написаны художником Клаудэ.

Естественно, церковь стала фамильной усыпальницей семьи жертвователя: здесь похоронен сам Лука Долгов, его жена Сусанна и все их дети и внуки.

Между тем Москва все росла и ширилась, и Лазаревское кладбище уже находилось отнюдь не на пустыре. Со всех сторон его теснили новые постройки. Дом госпожи Шереметьевской, владелицы земли рядом с кладбищем, закрыл проезд от Марьиной слободки к церкви Сошествия Святого Духа, что, разумеется, вызвало протест у священников и причта. Они подали жалобу властям, и в результате разбирательства был составлен проект распространения и регулирования Лазаревского кладбища. Часть земли у госпожи Шереметьевской откупили и отдали под захоронения. Однако на кладбищенских землях стоял не один дом Шереметьевской, уже появилась целая улица, соединявшая Сущев с Мещанской. Эту улицу, как уже существующую, предполагалось узаконить, а вот еще одну, которая только начала застраиваться, запретили. Камер-Коллежский вал, во многих местах обвалившийся, надлежало исправить, и все проходы через него с кладбища в Марьину Рощу уничтожить, «дабы никакого сообщения через кладбище в рощу не было». Само кладбище следовало обнести рвом и земляной стеной, и устроить ворота на выезде «где следует».

На Лазаревском кладбище в 1824–1833 годах прибавлялось примерно 550–700 могил в год. С 1833 по 1875 год количество новых могил колебалось между 700–800 в год. Конечно, когда в Москву приходили эпидемии, эти цифры увеличивались почти в три раза.