Objętość 102 strony

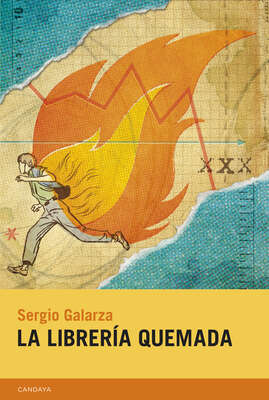

Paseador de perros

O książce

Esta es la historia de un

tour de force por las calles de Madrid y su periferia, una novela sobre aquello que no se ve en las postales turísticas, el relato de una vida contaminada por el odio y la desesperanza. Pero también hay lugar para otros sentimientos. Y para la música. Sergio Galarza rescata del anonimato las tragedias y los placeres de una ciudad que tiene mucho que contar, desde Malasaña hasta Coslada, desde Alcorcón hasta La Moraleja.El narrador, un joven inmigrante, viaja en metro y en autobús de un lado a otro para llegar a tiempo a su trabajo: pasea perros. Así sobrevive. Parece un oficio sencillo, pero el desamor y la sensación de esclavitud del que trabaja de lunes a domingo, lo hacen tan vulnerable y frágil como lo son, por otros motivos, algunos de los personajes con los que se cruza: un anciano con un mapache enjaulado, una mujer adicta a la autoayuda y aterrada por su rostro, un matrimonio que espera su final y, sobre todo, perros, de todas las razas y tamaños.Sergio Galarza reflexiona sobre los cambios que se han producido en las grandes ciudades tras la llegada masiva de nuevos vecinos de otras latitudes. La suya no es una visión «políticamente correcta», pero se acerca a la verdad que se respira en las calles.

Paseador de perros es la primera novela de lo que Galarza ha llamado su «Trilogía Madrileña».