Czytaj książkę: «Леди Л.»

Зачем, узрев вас, я, несчастный,

Качнулся, раненный стрелой,

А вы остались безучастной,

Как идол оловянный злой!

Безумной страстью обожженный,

О, как я мог так низко пасть,

Как мог попасть я к смерти в пасть,

Твоей, любовь, рукой сраженный!

Ода Человечеству, или Грамматическая поэма,посвященная Альфонсом Алле Жанне Авриль

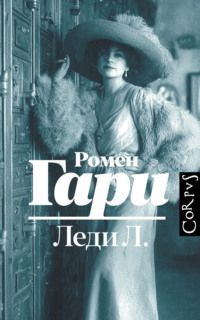

Romain Gary

Lady L.

Перевод с французского

Натальи Мавлевич

© Éditions Gallimard, Paris, 1963

© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2026

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026

© ООО “Издательство Аст”, 2026

Издательство CORPUS ®

Глава I

Окно в парк было открыто. Букет тюльпанов на фоне небесной синевы ясного летнего дня наводил на мысль о Матиссе, которого не так давно постигла безвременная кончина1, ему всего-то было лет восемьдесят. Даже опавшие лепестки около вазы выглядели как мазки кисти искусного мастера. “Природа явно выдыхается, – размышляла леди Л. – Ее обобрали великие художники: Тернер украл свет, Буден – воздух и небо, Моне – землю и воду; Париж, Италия да Греция в виде штампованных картинок мозолят глаза на каждой стенке; чего не написали художники, то отсняли фотографы, так что весь мир медленно, но верно становится похожим на публичную девку, которую раздевало и щупало множество рук”. Или же дело в том, что она сама, леди Л., слишком долго живет на свете. В тот день вся Англия отмечала ее восьмидесятилетие, круглый столик в передней был завален письмами и телеграммами, в том числе из Букингемского дворца. И так каждый год: все норовят грубо расставить точки над i. Она сердито взглянула на желтые тюльпаны: откуда, спрашивается, они могли взяться в ее любимой вазе? Леди Л. терпеть не могла желтый цвет. Это цвет предательства, сомнения, цвет настырных ос, заразных болезней, цвет старости. И вдруг в ней шевельнулось подозрение, она всмотрелась в цветы… Да нет, не может быть. Никто не знает. Просто оплошность садовника.

Все утро просидела она перед открытым окном с видом на летний павильон, подложив под голову подушечку, с которой никогда не расставалась и которую брала с собой во все поездки. На подушечке были вышиты мирно соседствующие друг с другом в раю звери; особенно ей нравились лев с ягненком и леопард, нежно лижущий в ухо лань, – всё как в жизни. Вопиющую нелепость этой сцены, к особому удовольствию леди Л., подчеркивал примитивный рисунок. За шесть десятков лет общения с великим искусством ей до тошноты опостылели шедевры, и ее все больше тянуло к аляповатым олеографиям, почтовым открыткам и слащавым викторианским картинкам с добрыми собачками, что спасают тонущих младенцев, котятками с розовыми бантиками и влюбленными парочками под луной, – всему, что дает приятное отдохновение после гениальных творений с их утомительно высокими устремлениями. Рука леди Л. покоилась на трости с резным набалдашником слоновой кости, – по сути, она легко могла бы обойтись без этого предмета, но трость – непременный атрибут дамы преклонных лет, а этой роли, как нельзя более чуждой ее натуре, ей теперь подобало соответствовать. Глаза леди Л. улыбались золоченому куполу летнего павильона, который возвышался над каштанами на фоне чисто английского, тускло-голубого, как платьица английских девочек (все они на одно невыразительное, скучное лицо), благопристойного, с аккуратными облачками, неба, безликого, безупречного и comme il faut, точно сшитого на заказ у придворного портного.

Леди Л. всегда считала английский небосклон жутким занудой: ни тебе бурь, ни вихрей, ни затаенных угроз, даже самые сильные ливни, самые грозные грозы тут какие-то пресные, способные разве что полить газоны; благоразумные молнии никогда не поражают детей и тщательно избегают проезжих дорог; а вообще подлинно английское небо сеет затяжной вялый дождь и кутается в умеренный жидкий туман; это небо, отлично приспособленное для зонтиков. У него хорошие манеры, так что оно никогда не позволит себе лишний раз громыхнуть, если поблизости нет громоотводов. Но леди Л. от этого неба нужно было одно: чтобы оно служило блеклым фоном золотому куполу ее павильона и чтобы она могла просиживать вот так часами у окна и смотреть на него, предаваясь воспоминаниям и грезам.

Павильон был построен в восточном стиле, модном во времена ее молодости. И набит всяческой экзотической дребеденью, которую она коллекционировала с безошибочным дурным вкусом и в пику настоящему искусству, так что звездным часом ее иронической карьеры стал визит допущенного в этот храм в виде особой милости Пьера Лоти2, который прослезился от наплыва чувств.

– Видно, я уж никогда не изменюсь, – вдруг произнесла она вслух. – Как была, так и останусь немножко анархисткой. В придачу романтичной. Что весьма неудобно в восемьдесят лет.

Свет играл на ее лице, где единственным видимым признаком старости были желтоватый оттенок и некоторая сухость кожи, к чему она никак не могла привыкнуть и каждое утро удивлялась, глядя в зеркало. Свет тоже словно постарел. Полвека остававшийся ясным и ярким, он постепенно тускнел и терял краски. Впрочем, они с леди Л. все еще жили в ладу и согласии. Ее тонкие нежные губы еще не походили на иссохших мух, попавших в паутину морщин, только глаза, возможно, стали не такими шальными, и потаенное пламя сменилось в них насмешливым блеском. Она всегда славилась не только красотой, но и острым умом, все знали: леди Л. за словом в карман не полезет, всегда сумеет точно попасть в цель, но наносить удар не станет, так опытный фехтовальщик умеет обозначить свое превосходство, не унижая противника. Молодые люди смотрели на нее с восхищением: как, должно быть, эта женщина была когда-то хороша собой! Обидно, но приходилось мирить прошлое с настоящим. Да и разучились нынче как следует любить женщин. А все-таки она больше не узнавала себя в зеркале. Иной раз даже смеялась себе в лицо. Ведь правда, вот умора! Откровенно говоря, леди Л. никак такого не ожидала, за долгие годы она привыкла, что ее обожают, боготворят, и не допускала мысли, что время и с ней может сыграть такую шутку. Что за невежа это время! Ничего святого! Она, конечно, не жаловалась, однако это было неприятно. И всякий раз, когда приходилось – а куда денешься! – смотреться в зеркало, с досадой пожимала плечами. Ведь правда, вот нелепость! Она прекрасно понимала, что перешла в разряд “милых старых дам”… да-да, мало того, что она угробила столько лет на то, чтобы считаться “дамой”, так еще изволь в придачу быть старой! “Даже теперь видно, какой она была красавицей!” Когда до нее доносился этот предательский шепоток, она делала вид, что не слышит, но еле сдерживалась, чтобы не выпалить одно очень французское словцо. Быть, как это пышно называется, “в почтенном возрасте” значит терпеть постоянное свинство, которым оборачивается каждое новое проявление этого самого почтения: то вам заботливо подают трость, хоть вы и не просили; то предлагают руку, стоит вам сделать шаг; то, едва вы зайдете в гостиную, поспешно закрывают окна; то шепчут: “Осторожно, ступенька!” – как будто вы слепы, а разговаривают с вами нарочито бодрым тоном, словно знают, что вы завтра помрете, но не хотят, чтобы знали вы. Да, ее темные глаза, ее тонкий, изящной лепки нос – его всегда называли “аристократическим”, – ее улыбка, знаменитая улыбка леди Л. – до сих пор приковывали взгляды, но она прекрасно понимала: в жизни, как в искусстве, стиль – последнее прибежище тех, кому больше нечего предъявить, так что ее красота еще может прельстить художника, но любовника – уже нет. Восемьдесят лет! Невероятно! “Хотя – о черт! – лет через двадцать в зеркале просто будет пусто”. Думала она по-французски, несмотря на то что прожила в Англии полвека.

Справа был виден парадный вход в замок с колоннами и лестницей, широким веером спускавшейся к газону; Ванбру3, бесспорно, был гением тяжеловесности; все, что он построил, давило землю, словно в наказание за ее грехи. Леди Л. ненавидела пуритан и одно время даже собиралась покрасить замок в розовый цвет, но Англия научила ее, что надо умерять свои желания, когда тебе все позволено, и стены Глендейл-хауса остались серыми. Она удовольствовалась тем, что украсила все четыреста комнат замка росписями-обманками на итальянский лад, а в длинных однообразных анфиладах, похожих на перроны – того гляди, прибудет поезд, – развесила отважно разгонявшие скуку картины Тьеполо, Фрагонара и Буше.

По главной аллее медленно подъехал роллс-ройс, остановился у крыльца, и из него, дождавшись, пока шофер откроет дверцу, вышел ее внук Джеймс с кожаной папкой под мышкой.

Леди Л. внушали ужас кожаные папки, банкиры, семейные сборища и дни рождения; она ненавидела все чинное, приличное, солидное, самодовольное и прилизанное, но когда-то она выбрала эту дорожку по собственной воле, и теперь пойдет до конца. Всю жизнь она вела беспощадную террористическую борьбу, которая увенчалась успехом: ее внук Роланд стал министром, Энтони метил в епископы, Ричард был подполковником королевской гвардии, Джеймс заправлял Банком Англии, а ничто не было так ненавистно ее сопернице, как армия и полиция, если не считать Церковь и богатеев.

“Будешь знать”, – подумала она, глянув на павильон.

Семейство в полном составе ожидало ее в соседней комнате за столом, на котором высился устрашающий праздничный торт, и надо было продолжать игру. Родичей было не меньше трех десятков, и все недоумевали, почему она внезапно, без всяких объяснений покинула их и что могла делать одна в зеленой попугайной гостиной. Но она, видит Бог, никогда не бывала одна.

Итак, леди Л. встала и направилась к своим внукам и правнукам. Из них из всех она любила только одного, самого младшего, за дерзкие темные глаза, буйные кудри, за уже проглядывавшую в нем мужественную властность – сходство было поистине невероятным. Говорят же, что наследственность так и проявляется: через одно или два поколения. Она была уверена: когда подрастет, этот мальчик будет способен на страшные вещи, в нем угадывались задатки экстремиста. Быть может, она, леди Л., дала Англии будущего Гитлера или Ленина, который разрушит все до основанья. Только на него были все ее надежды. С такими глазами мальчуган, несомненно, прославится. Что же касается всех прочих отпрысков – она вечно путала, кого как зовут, – они пахли молоком, и это все, что о них можно сказать. Сын ее редко бывал в Англии, считая, что надо успеть насладиться миром, пока не кончился декаданс.

Все друзья леди Л. умерли молодыми. Ее французский повар Гастон по-дурацки скончался в шестьдесят семь лет. Похоже, теперь и умирать стали быстрее. Просто удивительно, скольких близких она пережила. Не считая сотен кошек, собак и птичек. Жизнь домашних животных прискорбно коротка, и по этой причине она уже очень давно решила больше не заводить их, оставив при себе одного только Перси. Ведь правда, вот беда! Только начнешь привязываться к зверю, понимать и любить его, как он – раз! – и уходит от вас. Леди Л. ненавидела расставания и теперь предпочитала привязываться только к неодушевленным предметам. К некоторым вещам она испытывала самые дружеские чувства, и потом, уж вещи-то вас не покинут. А ей нужна была компания.

Она распахнула двери и вступила в серый салон; его называли серым по старой памяти, таким он был изначально, но сорок с лишним лет назад она велела отделать его белыми и позолоченными деревянными панелями, а в промежутках между ними устроить перспективы-обманки, населенные летучим сонмом персонажей итальянской комедии, и легкие пляшущие фигурки разогнали чопорно-холодный, мрачный дух этого помещения.

Первым навстречу ей, разумеется, устремился с едва заметным упреком в глазах – еще бы, ее ждали целый час – Перси, ее рыцарь, ее, как говорили в то время, “чичисбей”, безмерно преданный, предельно деликатный, неизменно заботливый, чтобы не сказать докучный. Сэр Перси Родинер на протяжении двадцати лет носил титул придворного поэта-лауреата, то бишь официального стихотворца британской короны, он был последним певцом империи: сто двадцать торжественных од, три тома стихов, написанных по случаю таких знаменательных событий, как рождения или кончины членов королевского дома, коронации, военные и прочие триумфы; в течение долгого времени, с Ютландского сражения до битвы при Эль-Аламейне, он наравне с сэром Джоном Мейсфилдом доблестно возглавлял когорту мастеров английского бельканто и весьма преуспел в постыдном деле: сумел примирить поэзию с добродетелью; он также был избран в члены клуба “Будлс”, притом единогласно. Как бы то ни было, сэр Перси пережил всех прочих домашних зверьков леди Л., она так привыкла к нему, что была бы искренне огорчена, случись ему тоже покинуть ее. Впрочем, ему было всего семьдесят лет, хотя выглядел он намного старше. Внешне он был похож на Ллойда Джорджа: та же седая шевелюра, благородное чело и тонкие черты лица, но на этом сходство заканчивалось. Валлиец знал толк в женщинах и не церемонился с ними, что же касается Перси, то он, как была уверена леди Л., оставался девственником. Раза два или три она пыталась заставить Перси расстаться с невинностью при помощи красоток полусвета, но он каждый раз спасался бегством в Швейцарию.

– Дорогая Диана…

Ей очень шло это имя. Дики сам его выбрал после долгих колебаний между Элеонорой и Изабеллой. Но “Элеонора” звучало слишком мрачно, наверно по вине Эдгара По, а “Изабелла” неминуемо напоминало бы о грязной рубашке королевы, носившей это имя4. В конце концов он остановился на Диане – вот где чистота и белизна.

– А мы уже забеспокоились.

Когда-то леди Л. подумывала: может, Перси – прекрасно маскирующийся извращенец, может, он пристает к маленьким девочкам в парке, или он педераст и нежничает со своим лакеем, или заставляет проститутку хлестать себя плеткой где-нибудь в темных закоулках Сохо, – но со временем эти романтические надежды, остатки иллюзий молодости, уцелевшие в ней после всех испытаний судьбы, окончательно разбились перед несокрушимой, тошнотворной моральной стойкостью поэта-лауреата, от которого так и несло благонравием. Он был до мозга костей добродетельным человеком, и один Бог знает, где и как ухитрилась угнездиться в нем поэзия. Кроме того, у Перси были голубые глаза и взгляд доброй собаки – ни у одного мужчины леди Л. не встречала такого сочетания. И, несмотря ни на что, она, пожалуй, любила его. С ним можно было сбросить маску старой дамы, наплевать на правила поведения в преклонном возрасте и вести себя естественно и свободно, не сдерживая свою пылкую двадцатилетнюю натуру; ведь время не старит, оно лишь гримирует нас и наряжает на свой лад. Леди Л. нередко задавалась вопросом, что она будет делать, если когда-нибудь и впрямь постареет. По правде говоря, она не думала, что с ней может такое случиться, но мало ли какие фокусы может выкинуть жизнь. Еще несколько лет у нее есть, а потом наверняка что-то произойдет, она не знала точно, что именно. Что ж, на случай старости у нее есть верное убежище – ее сад в Бордигере, она удалится туда и будет утешаться прекрасными цветами.

Леди Л. согласилась выпить чашку чаю. Ее окружила участливая родня, и что-то в этом было устрашающее. Ей так и не удалось привыкнуть к мысли, что она стала родоначальницей всего этого стада в три с лишним десятка голов. И она даже не могла, глядя на них, сказать: “Я этого не хотела”. Напротив, хотела, сознательно и страстно, это было делом всей ее жизни. Но все-таки трудно понять, как столько безумной любви, вожделения, неги могло породить таких бесцветных, чопорных субъектов. Это было невообразимо и удручающе. Это пятнало, позорило любовь. “Эх, вот бы все им рассказать, – мечтала она, усмехаясь про себя и попивая мелкими глотками чай. – То-то забавно было бы посмотреть, как они ошалеют, как перекосятся от ужаса их самодовольные физиономии. Несколько слов – и весь их благоустроенный мир обрушится на их аристократические головы”. До чего соблазнительно! И если что-то удерживало ее, то уж никак не страх перед скандалом. Леди Л. вздрогнула и потуже стянула на плечах индийскую шаль. Ей нравилось ощущать на шее теплое ласковое прикосновение кашемира. Кажется, вся ее бесконечная жизнь сводилась к бесконечной череде сменяющихся на плечах шалей, к сотням и сотням шелковых и пуховых объятий. А кашемировые были самыми нежными.

Тут она вдруг заметила, что Перси что-то говорит ей. Он стоял рядом, держа свою чашку с чаем, и окружающие смотрели на него с восторгом и любопытством. Перси обладал потрясающим талантом изрекать банальности, достигал в этом искусстве немыслимых высот и мог дать сто очков вперед любому оригинальному оратору.

– Дорогая Диана! – обращался он к леди Л. – Вы прожили достойную жизнь, вы – яркий светоч, озаривший наш грубый, низменный век. И я хочу воспользоваться вашим юбилеем, чтобы, заручившись согласием ваших близких и даже, я сказал бы, по их настоянию, попросить вас позволить мне написать вашу биографию.

“Ну-ну, вот будет красота!” – подумала она по-французски, а вслух сказала:

– Вы не находите, Перси, что это несколько преждевременно? Не лучше ли немного подождать? Вдруг со мной произойдет что-нибудь интересное. А то читать про такую ровную, без всяких приключений жизнь, как моя, – скука смертная.

Все вежливо запротестовали. А она повернулась к правнуку и потрепала его по щеке. Неотразимые глаза. Черные, смешливые, жгучие… “Они у него помучаются!” – злорадно подумала она и сказала со вздохом:

– Глаза у него точь-в-точь как у прадеда. Поразительное сходство.

Мать мальчика – на ней была вычурная голубая шляпка с цветами и птицами, какой позавидовала бы сама принцесса Маргарет, – удивленно сказала:

– Но я думала, у герцога были голубые глаза?

Леди Л. не ответила и повернулась к ней спиной.

Теперь ей бросилась в глаза другая шляпа, красовавшаяся на голове уродливой особы, если она не ошибалась, супруги ее внука Энтони, служителя церкви. Она присмотрелась: ни дать ни взять торт с кремом.

– Восхитительный праздничный торт, – сказала она и лишь потом перевела взгляд с шляпы на серебряное блюдо с кондитерским шедевром.

Теперь следовало сказать несколько слов самому неудачливому члену семейства Ричарду, который был всего лишь подполковником гвардии Ее Величества. Так, с церковью и армией покончено, остались правительство и банк, и леди Л. решительным шагом направилась к ним. Роланд довел до совершенства чисто английское искусство выделяться полной незаметностью. Много лет подряд он возглавлял какое-то завалящее министерство и в конце концов привлек своей недюжинной заурядностью и бесцветностью, своей тусклой внешностью и дряблым характером внимание премьер-министра, так что теперь его прочили в преемники Идена на посту главы Министерства иностранных дел; консервативная партия, судя по всему, отдавала ему предпочтение перед Рэбом Батлером и уже видела в нем соперника Макмиллана. Таким пресным людям в Англии обеспечен успех. Чтобы подлинный аристократ домогался власти, это представлялось леди Л. чем-то неслыханным; когда в правительство рвется простолюдин, это совершенно естественно, но старшему сыну герцога Глендейла опускаться так низко не пристало. Что такое правительство, как не собрание управляющих, то есть слуг, их выбирает себе народ, это нормально, в этом, собственно, и заключается демократия. Леди Л. спросила Роланда, как поживают его жена и дети, сделав вид, будто не помнит, что они здесь, он безропотно предоставил ей эти сведения, интереса в них не было никакого, но это единственная тема, на которую они могли поддерживать диалог.

Ну вот, почти всё. Осталось только совершить ежегодный ритуал: попозировать фотографу для обложки “Татлера” или “Иллюстрейтед Лондон Ньюс” и распрощаться с гостями. Но прощание – дело недолгое. А дальше – никаких церемоний до самого Рождества. Леди Л. зажгла сигарету. Ей все еще казалось дерзким и забавным вот так взять и закурить на людях; она никак не могла свыкнуться с мыслью, что теперь женщины преспокойно курят и это стало чем-то общественно приемлемым. Внуки и внучки продолжали светскую болтовню, и время от времени она изящно кивала, как будто слушала, что они там говорят. Она и вообще-то никогда не любила детей, а некоторым из этих деточек уже за сорок – совсем смешно! Она еле сдерживалась, чтобы не отослать их в детскую – пусть себе там играют в свои игрушки: банки, парламенты, клубы и военные штабы. Дети особенно несносны, когда становятся взрослыми и докучают вам своими “проблемами”: налоги, политика, деньги… Теперь уж никто не стесняется говорить о деньгах в присутствии дам. Раньше мужчины о денежных затруднениях помалкивали: или у тебя есть деньги, или ты берешь в долг. Но сегодня они эмансипировались и все больше рассматривают женщин как равных. Женщины больше не господствуют. Даже проституция отменена. Хорошие манеры позабыты: того гляди, кто-нибудь приведет к вам на ужин американцев. Когда она была молодой, американцев попросту не существовало, их еще не открыли. В “Таймс” за много лет можно было встретить упоминание о Соединенных Штатах разве что в путевых заметках вернувшегося из этих краев первопроходца.

Для позирования заранее приготовили кресло, то же, что и во все предыдущие сорок пять лет, и поставили его там же, где всегда: под портретом Дики кисти Лоуренса и ее собственным кисти Больдини; вокруг уже хлопотал фотограф с пухлыми ляжками. И развелось же этих педерастов. Один Бог знает почему. Леди Л. терпеть не могла миньонов, иначе и быть не могло – она слишком любила мужчин. Этих красавчиков, конечно, и раньше было предостаточно, но тогда они не кичились своими вкусами, не так жеманились и держали в строгости свои херувимские задницы. Она брезгливо взглянула на этого петушка, ее так и подмывало сказать ему пару ласковых – что за наглость являться сюда и благоухать тут духами Скьяпарелли. Но не стоило: оскорблять позволительно только людей своего круга. Фотография появится завтра во всех газетах. И так каждый год.

Она носила одно из самых громких имен во всей Англии, и когда-то высшее общество было потрясено и даже скандализировано ее красотой и экстравагантностью. Впрочем, точеное личико было до некоторой степени извинительным ввиду ее французских корней. К тому же, из уважения к королевскому двору и чтобы не дразнить публику, она много путешествовала. Но это было давно, теперь ей все простили, и она сама стала в некотором роде национальным достоянием. Что прежде выглядело предосудительной эксцентричностью, теперь почиталось как очаровательное проявление британской оригинальности. Итак, она села в кресло, оперлась одной рукой на трость с набалдашником, приняв ту самую позу, какой от нее ожидали, и даже постаралась подавить улыбку, которая всегда ее немного выдавала; правительство расположилось справа, церковь – слева от нее, а банк и армия – позади; все остальные выстроились в три ряда, кто позначительнее – ближе в центру, а кто помельче – с краю. По завершении фотосессии она изволила выпить еще чашку чаю – единственное, чем можно заняться в обществе англичан.

Darmowy fragment się skończył.