Czytaj książkę: «El lento silbido de los sables»

PATRICIO MANNS

EL LENTO SILBIDO DE LOS SABLES

MANNS, PATRICIO

El lento silbido de los sables / Patricio Manns

Santiago de Chile: Catalonia, 2010

ISBN 978-956-324-072-6

ISBN Digital: 978-956-324-871-5

NARRATIVA CHILENA

CH863

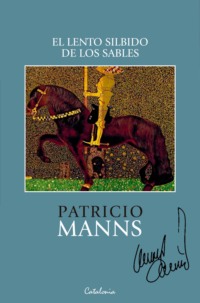

Diseño de portada: Guarulo & Aloms

Ilustración de portada: Gustavo Klimt, The golden knight

Composición: Salgó Ltda.

Diseño y diagramación eBook: Sebastián Valdebenito M. Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco Representante del autor: Marcel Dupin Voisin, agente literario. marceldupinv@gmail.com

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.

Primera edición: octubre 2010

Segunda edición: junio 2021

ISBN: 978-956-324-072-6

ISBN Digital:

Registro de Propiedad Intelectual N° 197.252

© Patricio Manns., 2010

© Catalonia Ltda., 2021

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl – @catalonialibros

Índice de contenido

Portada

Créditos

Índice

Primera parte CONTRADICCIONES DE UN CABALLERO DE LA GUERRA

La sutil preparación de los guerreros

El soldado puro

El agua puede matar cuando decide ser río

Las cautivas de Boroa

Se mencionan halcones y palomas

La boda

La controversia de Boroa

El capellán

Los años del horror

Qué pasó con Luz de Luna

La suerte está echada

Dos cerdos en el bosque

Segunda parte “EL CEJAS MUERTAS”

El guerrero sin rodillas

Rayén

Las numerosas Luces de la luna

Luz de Luna era el silencio

Encuentro en familia con asesino confeso

El sol bramó en dirección de la muerte

De sometedores y sometidos

De cómo debe tratarse a un capellán abusador sexual

De ascensos y descensos

El pesado despertar

El encuentro

El soldado y la mierda

La sublevación de todas las tribus

El día en que Zambrano recordó la existencia de su miembro

Tiempo tormentoso

La ciudad de los misterios

Las curanderas prodigiosas

De una batalla campal sobre las ruinas

De cómo una horda de patéticos forajidos pierde sus testículos

El ratón paranoico

Porque conmigo no se juega

Soldados que caen desde su propia altura

La capitulación de los desnudos

Ocaso indiano

Bibliografía sumaria

Para Alejandra, el horror, la piedad, la compasión

Este libro está consagrado a estimular la lucha de los pueblos originarios, de América Latina, en general, y de Chile, en particular, para obtener la restitución de sus tierras tan bestialmente arrebatadas.

La sutil preparación de los guerreros

El pequeño Orozimbo Baeza fue obligado a devorar el cuerpo de Cristo cuando tenía tan solo ocho años de edad. Realizó la operación bajo el ceño contraído de su padre, durante la ceremonia de su primera comunión. Esta se llevó a cabo en el Convento Metropolitano de San Francisco, que alzaba su severa arquitectura en el costado sur de la Alameda de las Delicias, en el casco central de la ciudad. Antes de llevarla a cabo, recibió una esmerada instrucción, durante varias semanas, para aprender la técnica de disolver en la lengua el físico torturado de ese señor muerto en la cruz. Fue entonces que tuvo el primer contacto con el aspecto carnicero y caníbal de la religión de sus padres, y con las extrañas ceremonias en las que los sacerdotes alzaban sumisas copas de plata para beber la sangre de su dios. No podemos saber si el niño lo interpretó como una situación simbólica, o como un acto que, a lo largo de muchos años, impulsó las acciones más expresivas, vitales y personales de su carácter. También las más verdaderas, pues surgían, como el ardiente vapor de los géiseres, desde el fondo dividido de su espíritu. El modus educando tenía mucho que ver con la violencia que caracteriza a la especie humana, por más que disfrace de símbolos sus representaciones fundamentales. No es lo mismo que un niño bese el rostro o la sombra del rostro de su dios, a que devore su cuerpo y beba su sangre, o presencie cómo otros la beben, ataviados de la cabeza a los pies para una parafernalia orgiástica. Esto lo pensó en voz alta tiempo más tarde, según testimonio del Corregidor Fernando de Villegas, que visitaba a menudo la residencia de sus padres, y a quien el adolescente se unió en una fructífera amistad, pese a la diferencia de edades. El hecho que Zimbito Baeza (para sus jóvenes amigos) llamara la atención de Villegas alertó el acecho de algunas madres santiaguinas, que vieron allí una oportunidad a futuro cercano, relacionada con sus hijas casaderas, o en estado de merecer, como se decía entonces. Entre ellas estaba la madre de Josefina.

El año siguiente fue internado en un Colegio muy exclusivo que también administraban religiosos. No existía por entonces presencia apreciable de la educación laica, que se desarrolló en el país muchos años después, pese a las recomendaciones de algunos enciclopedistas europeos y sus contemporáneos filósofos o docentes.

La crueldad de los maestros para con sus alumnos excedía los límites de la normalidad, y ocasionaba no pocas veces, inauditos estragos en los espíritus infantiles, negras grietas que duraban años en cerrar, incluso cuando se hallaban ya a decenios de sus colegios de infancia y adolescencia. Tampoco era un misterio para nadie que algunos de estos alumnos fueron seducidos y violados por sus maestros, siguiendo hábitos ancestrales que procedían de ciudades de la alta cultura griega y quizás de metrópolis anteriores a ella, sin omitir, por cierto, las enseñanzas del Corán mahometano, muy explícitas sobre el particular. Mucho tiempo recordó Orozimbo el caso de un niño llamado Cipriano Musrri, que con frecuencia era atacado sexualmente por un sacerdote, profesor de religión, pues la agresión tenía lugar ante los ojos de todos los alumnos: el hombre de sotana abofeteaba a Musrri como si lo hubiera sorprendido en falta, y luego lo obligaba a penetrar por la fuerza en sus aposentos privados, de donde salía una hora después, con los ojos empapados en lágrimas y negándose a hablar. Cipriano Musrri se suicidó tiempo después de abandonar el colegio, quizás porque no logró sobreponerse, o siquiera comprender, el trauma ocasionado por el depravado docente eclesiástico. Por lo demás, nadie puso jamás coto a tales desmanes. Sin embargo, Zimbito tuvo la fortuna de escapar a semejantes desvíos conductuales de sus superiores, aunque convivió durante toda su instancia educativa con la zozobra de que un día tales despropósitos pudieran ocurrirle a él.

En ese mismo colegio fue adiestrado en la práctica de los deportes. Por ejemplo, le cubrían ambas manos con paños gruesos, atados a las muñecas, y lo incitaban a combatir contra un condiscípulo de su misma edad, protegido por idénticos adminículos. El resultado era siempre el mismo: narices sangrantes y más de una vez, fractura del tabique nasal o de algún dedo de las manos. Estas prácticas conllevaban efectos colaterales: algunos de los muchachos derrotados en las justas deportivas no olvidaban jamás que alguna vez fueron vencidos, ni tampoco olvidaron su cruento odio al vencedor, estado espiritual que se prolongaba mucho mas allá de las aulas.

A los catorce años ingresó a la Escuela Militar. Sus padres habían decidido que su carrera debía ser aquella. Allí las cosas se endurecieron, toda vez que la obsesión de la disciplina tomó caracteres de tortura: a las seis de la mañana saltaban de sus lechos, aturdidos por los gritos feroces de los instructores, para arrastrarse sobre el lodo, saltar altas cercas, colgar de cuerdas encima de pantanos, ducharse con agua de escarcha, y más tarde, comenzar a disparar contra blancos imaginarios. No sabían entonces que un día los blancos dejarían de ser imaginarios. Blindar el carácter y forjar la noción de disciplina, privilegiando la ciega obediencia a la verticalidad de los mandos y la noción de respeto y confianza para con sus nuevos superiores, estaban en la base de toda educación militar, según sus ideólogos. Es decir, respetar a ojos cerrados la infalibilidad de las órdenes impartidas desde un lugar invisible que, al parecer, se hallaba por sobre sus cabezas. El temple del joven Baeza se fortaleció, pero en él prevalecía una suerte de pureza intangible, escondida muy al interior de sí mismo, que lo incitaba a aislarse de sus compañeros en la medida en que estos crecían; y en los días libres, daban rienda suelta a sus instintos en porfiada gestación de madurar. Orozimbo prefería leer, asistir a interminables misas, cuyo lento y calculado desarrollo litúrgico le proporcionaba un extraño goce interior, inducido por el olor penetrante del incienso. O bien pasear con su uniforme siempre deslumbrante a lo largo de los senderos de las plazas, cubiertas por el ramaje de los tilos centenarios. Se trataba de un niño solitario y poético, a quien la recepción de juveniles cartas de amor lo hacía sollozar sobre su almohada. La poesía lo rondaba como un tábano y su espíritu se hallaba siempre al borde de estallidos emocionales que lo perturbaban, sobre todo, porque sabía que lo preparaban con el propósito de que ejerciera el infortunado oficio de la guerra. Según un irónico primo de su padre, estaba adecuando sus instintos para matar, violar, humillar, y castigar con la fuerza de las armas, a los otros, es decir, a los futuros enemigos. Lo inexcusable de la lógica militar en una comunidad civilizada puede enunciarse como sigue, decía el primo: primero, los hombres niños aprenden a matar, y luego, a descubrir o inventar los enemigos contra los cuales ejercitarán el poderío de su aprendizaje y las mortales enseñanzas recibidas. Y agregaba: un hombre de uniforme es un matador en potencia. Se le define como un hombre de armas, y en tales condiciones, como escribiera Pompeyo Cavalcanti, se trata de hombres en armas a los que hay que alentar a matar y no a escribir. Razón por la cual los soldados utilizan, a lo largo de sus existencias, muy poca tinta y muchísima sangre. De ahí la extraña dicotomía abierta en el espíritu de Orozimbo Baeza, futuro militar de la naciente república. Él, que amaba la soledad y la actitud contemplativa, estaba siendo empujado a aprender el oficio de las armas, es decir, preparaba sus manos y su corazón para ejercer donde fuera y a como dé lugar la violencia de la guerra, la misma que exaltan en grado superlativo los textos sagrados. Como citaba el erudito primo recordando las palabras de Cristo, que todos quisieran apócrifas: “No os equivoquéis: yo he venido a traer la guerra, y no la paz”.

Todo esto ocurría, desde luego, en la capital. Vivía en la casa de sus padres, y no tenía opción alguna de librarse de la voluntad de sus progenitores. Tal vez ellos no pensaron jamás que el niño quería otro oficio para realizar su vida, y aun así, de comprenderlo, no le habrían concedido la opción. Estaban seguros que en las vidas civiles también existe la verticalidad del mando, y los padres se sentían orgullosos de la decisión (no anhelada) de Orozimbo Baeza: ser un militar para servir a su patria, y en caso necesario, morir por ella. Aunque este había escrito a una de sus enamoradas adolescentes:

Quisiera escaparme de esto, pero no puedo. Todo está en contra. Mi sueño es navegar, irme lejos, encontrar costas distantes, gente nueva, paisajes que me deslumbren, playas y montañas llenas de sol y de mañana, y mañanas regadas de rocío. Gentes, o tal vez animales, a quienes amar. A cambio de ese sueño, tengo que aprender a matar y a sacrificar mi alma para siempre por un simple delito de obediencia. Porque es así, Marta: la obediencia ciega es un delito. Cuídate de esa trampa.

El hecho es que Orozimbo Baeza terminó sus estudios en la Escuela Militar con notas brillantes. Aquello tuvo lugar en el verano de 1861. Ya en el otoño, ante tales calificaciones, el Alto Mando había decidido enviarlo a la guarnición del Fuerte de Nacimiento, edificada sobre el flanco norte del río Vergara, que cuadras más lejos se vaciaba en el cauce del majestuoso río Bío Bío, pues se preparaba en secreto la última de las grandes guerras de Arauco, designada en el lenguaje político oficial como Pacificación de la Araucanía, y en el de sus historiadores-detractores, como el gran Genocidio de Arauco.

El soldado puro

Con una pierna cruzada sobre el arción de la montura, y un par de binóculos apoyado en los huesos de sus ojos, el joven subteniente Orozimbo Baeza observaba el panorama desde las alturas del Fuerte de Nacimiento —también llamado Confluencia, porque allí, al juntarse los ríos Vergara y Bío‑Bío, nacía el Gran Bío‑Bío. Este enorme curso de agua desemboca una treintena de kilómetros más lejos, cruzando por el costado de la ciudad de Concepción, en el mar del sur. Su anchura es entonces de dos kilómetros, y de tres en el invierno y en la época de los deshielos primaverales.

El subteniente Orozimbo Baeza tenía dieciocho años. Algunos meses después de abandonar la Escuela Militar fue enviado al frente de batalla, a la Décimo Primera División comandada por el Coronel Abigail Cruz. Corría la primavera del año 1861. El Fuerte de Nacimiento, construido en 1603 por el Gobernador español don Alonso de Ribera, y por ende, el río Bío‑Bío, eran considerados el límite norte de las tierras de Arauco, que alcanzaban hasta las riberas del río Toltén, por el sur. En este vasto territorio vivían diversas tribus indias, entre las cuales se contaban los Pehuenches, los Arribanos, los Boroanos, los Moluches, los Costinos y los Abajinos, junto a otras etnias menores. Todas ellas fueron aglutinadas por los cronistas que las frecuentaron, con el nombre genérico de Mapuches o Araucanos, lo que geográfica y culturalmente no corresponde a la evidencia histórica, pues cada una de ellas respondía a particularidades distintas muy marcadas: por ejemplo, había tribus guerreras y tribus pacíficas, tribus acantonadas en un hábitat cordillerano y tribus cuyas costumbres se vinculaban a la contigüidad del mar. La mayoría de estas tribus, sin embargo, no deseaba la guerra, y prefería su nueva condición de grupos sedentarizados, que poseían abundantes tierras de pastoreo, miles de cabezas de ganado bovino, equino y ovino, amén de aves de corral, y cien mil cuadras de sementeras bien cuidadas y cultivadas. En suma, una zona próspera, según testimonia entre otros el historiador conservador Tomas Guevara, contemporáneo de los hechos. La alusión al conservadurismo historicista de Guevara es muy importante para comprender las páginas que siguen.

Sin embargo, por un error de apreciación de la Corona española, la Nación Mapuche, creada por ella a mediados del siglo XV para poner fin a una guerra que abarcaba ya cien años, nació constituyéndose en una suerte de tapón entre el Chile del Gobierno Central y sus tierras y ciudades que quedaban al sur del río Toltén, como Osorno, Río Bueno, Valdivia, Puerto Montt, Ancud y Castro, entre muchas otras, y alcanzaban hasta el fin del Archipiélago de Chiloé, ya en plena Patagonia. Sin contar los numerosos fuertes defensivos abandonados por la Corona, como Corral, Amargos, Tres Marías, Niebla, Mancera, Valdivia y Ancud.

Por esta causa, según Amílcar de la Concha, casado con Afrodita Barbada de la Concha, el Gobierno de Chile buscó una estratagema para desatar la guerra, y esta consistió en lanzar una campaña preparatoria de prensa, acusando a los mapuches de flojos, irresponsables, alcohólicos, y que habían abandonado el cultivo de la tierra y la crianza de ganado para dedicarse a sus largos carnavales y sus no menos prolongadas orgías. La idea básica era despojar a los indios de su territorio para entregarlas a colonos europeos, tal como se había hecho con las provincias comprendidas entre Valdivia y Puerto Montt, más al sur, donde a partir de 1852, se había establecido una pujante colonia alemana y otras —aunque más pequeñas— no menos pujantes colonias italiana y francesa.

El Subteniente Orozimbo Baeza había discutido la cuestión con su padre, un militar acuñado a la antigua, ya en retiro, quien le previno que se estaba metiendo en una guerra sucia —inmunda, dijo—, y le aconsejó solicitar otra destinación, porque “los resabios morales de esta guerra te van a perseguir toda la vida”.

El problema es que fue el propio padre de Orozimbo quien lo matriculó en la Escuela Militar de Santiago de Nueva Extremadura, y eligió por él la carrera militar. Tarde comprendió que a su vástago lo esperaban los rigores mortales de una guerra que duraría un poco más de dos décadas, y otros rigores no menos mortales, que tendrían relación con su conciencia y darían fácil cuenta de sus virtudes. En una guerra no solo mueren o son heridos los vencidos: los vencedores regresan también sangrando, unos de manera visible, otros en riguroso secreto.

Contemplando la llanura extendida a los pies del Fuerte de Nacimiento, el Subteniente Baeza sopesaba estas cuestiones y comprendía que había caído en una trampa de la cual no le sería posible escapar, puesto que ya se encontraba en el frente donde tarde o temprano estallaría el conflicto. Pese a su juventud, tenía voluntad y carácter, y en su momento creyó que amaba la carrera militar, como sus ancestros, todos guerreros. Nunca había combatido, como muchísimos militares en el mundo, que murieron sin haber disparado un solo tiro. Ignoraba lo que era estar dentro de una guerra y, sobre todo, ignoraba lo que era matar a gente que no conocía y que ni siquiera se comportaba en enemigo. Porque hasta aquí aquella era una guerra extraña. Las tropas del Alto Mando avanzaban a lo largo de los ríos construyendo fortalezas y dejando en ellas dotaciones muy bien armadas, bajo la mirada oscura e indescifrable de los araucanos, que parecían no entender qué cosa traían entre manos los chilenos. Aún más: ni siquiera comprendían que todas estas maniobras les concernían y estaban dirigidas contra ellos. El tiempo pasaba lentamente, como la llegada de la primavera, y nada hacía prever la catástrofe. Ya se habían fundado alrededor de ocho fuertes sin disparar un cañonazo. Se calculaba que necesitarían ocho más para implantarse en el territorio y organizar las batallas y las escaramuzas guerreras desde ellos. El subteniente observaba el movimiento de los Pehuenches, una etnia cuyas tierras se situaban en los contrafuertes cordilleranos de los Andes, al este del río Bío‑Bío, extendiéndose hacia el sur. No sentía la menor animadversión contra los indios e ignoraba por qué tendría que atacarlos llegado el momento. Su mentón barbilampiño se alargaba en el vacío buscando oscuras respuestas a sus interrogantes, pero a la vez, comprendía que el orden jerárquico lo hacía depender del criterio de sus superiores y, como soldado bisoño, estaba condenado a cumplir órdenes incluso cuando su corazón o su conciencia se rebelaban contra ellas.

Guardó los binóculos y galopó hacia el lugar en que pernoctaba su guarnición. Buscó al Coronel Abigail Cruz para informarlo. Cruz se hallaba sentado fuera de su tienda, bebiendo un vino oscuro y estudiando mapas, que marcaba con lápices azules y rojos.

—Vio algo irregular, subteniente?

—Nada, mi Coronel. Al parecer, están trabajando en sus campos. Vi muchas mujeres labrando o pastoreando.

—Entonces, beba un poco de vino, subteniente. Mañana avanzaremos hacia el Fuerte de Negrete, allá, al otro lado del río.

Mostró con el brazo extendido hacia el extremo de la llanura, que cortaba por la mitad un camino de tierra muy recto y visible, flanqueado por la estatura filiforme de los álamos.

—No bebo, mi Coronel. Quizás lo haga con el tiempo —dijo Baeza enrojeciendo—. Primero tengo que habituarme.

—Se acostumbrará apenas comiencen a rugir las balas. Lo garantizo. Nada da más sed que el zumbido de las balas en las orejas.

—De las flechas querrá usted decir, Comandante. No creo que mis compañeros me disparen —observó con dulce insolencia el bisoño oficial.

—Es solo una metáfora —aseguró el Coronel mordiendo sus labios con despecho. Nada lo molestaba más que ser corregido cuando caía en bravuconadas sintácticas como aquella.

Echó al coleto un buen sorbo de tinto y miró los movimientos de su tropa, que marchaba ejercitándose y manteniendo la forma en las cercanías, bajo los gritos de un sargento vociferante y ebrio.

—Las guerras son necesarias, Baeza —dijo de pronto—. Sin guerras no hay historia, y sin historia no hay pueblo, nación o estado. Ni glorias militares, por supuesto.

—Ellos no están armados —manifestó el subteniente—. Tampoco nos atacan.

—Son muy antiguos —repuso el Coronel, con voz calmada—. Apenas lo decidan atacarán con todo. Por el momento nos observan. Fingen que no nos ven, pero nos están estudiando. Ellos creen que su sabiduría es infinita. ¿Conoce usted el proverbio?

Sin esperar respuesta, recitó:

“Existen tres pueblos: los chilenos, que no saben nada, los españoles, que saben un poco, y los araucanos, que lo sabemos todo”.

—Sospecho que aquí va a morir mucho mundo, Comandante. Nos faltará tierra para cavar las fosas.

—Si los arrojamos en fosas comunes, ahorraremos espacio, subteniente. Es mucho lujo sepultarlos en fosas privadas.

—Nosotros también podemos morir, supongo.

—Los soldados no mueren: se esfuman, Orozimbo. Pero en vida obedecen. Fuimos educados para matar y estamos aquí esperando la primera sangre. Nuestro verdadero oficio es la muerte de los otros —agregó con cinismo el Coronel Abigail Cruz, volviendo a beber—. Y por qué no decirlo: a veces, nuestra propia muerte.

—Ellos son connacionales —replicó el subteniente, sabiendo que su argumentación era inútil—. Vivimos en un mismo país. Un soldado no puede disparar contra su propio pueblo.

—Usted equivocó la vocación, mi estimado. ¿Por qué no se hizo cura?

—Porque en mi familia todos somos militares. Sin embargo mi padre cree que esta será una guerra inmunda. Y él se acogió a retiro con su mismo grado, mi Coronel. No era un soldado cualquiera y su opinión es más que válida.

—Ah, los jóvenes utópicos —se quejó el coronel. De repente, tensó el tono añadiendo—: tenga presente siempre que, si en medio de una batalla, usted deserta, lo haré buscar y lo fusilaré ipso facto. No habrá lugar en la tierra donde pueda esconderse. Yo mismo llevaré sus huesos a la tumba para evitar que no falte a su juramento de soldado.

—Lo sé, mi Coronel.

—Entonces beba un vaso conmigo. Es una orden.

El joven subteniente Orozimbo Baeza obedeció a esta invitación por primera vez. Tomó la copa y la bebió despacio, con un rictus de asco torciéndole la boca.

Después de toser y limpiarse los labios con las mangas de su guerrera, porque los soldados no usan pañuelo, el subteniente contempló al Coronel con ojos fijos.

—Mi Coronel, ¿siempre habrá que beber para matar? —preguntó, abandonando el vaso limpio de su esencia sobre la mesa de campaña.

—Siempre —dijo el Coronel—. No se haga la menor ilusión. El vino pertenece a la misma arma que el soldado que lo bebe.