Czytaj książkę: «Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет», strona 2

Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им грелись, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня уже тогда значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, не переведенное в слова, растворяется без следа. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и слегка огорчусь. Оказывается, не я один…

Время выбора профессии между тем наступало на пятки. От этого выбора зависит получится жизнь или нет. Свербило неясное беспокойство: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл. Листал справочник учебных заведений, искал судьбу по названиям. Не в армии же терять три года! Почему в школе не учат, как жить и кем быть? Сколько людей могли бы спасти. Способность раннего выбора как знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания – великая сила, данная ли от природы или внушенная, не важно.

Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и соблазнов. Я же жил с такой естественной и несокрушимой верой в свою избранность и исключительность, что особенно не волновался. Главное, быть готовым. Читать, слышать, всматриваться, думать, записывать. И не спешить выбирать. Жизнь сама тебя найдет.

Другой мой одноклассник, с которым мы дружили всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. Залетая изредка в родной город, я буду ночевать в его трехкомнатной квартире иногда сам, иногда с семьей. Буду расспрашивать о житье-бытье. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику, будет любоваться рослым, красивым и умным внуком. Получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее и знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.

Да, я любил свою Одессу, ее бульвары, одесских двориков с бельем на веревочке и европейских дворцов вроде бывшей биржи на Пушкинской, Пассажа и Оперного. Мила Фарбер на переменке подкармливала спортсмена бутербродами с колбасой от ее мамы. Олечка Александрович приносила домой заболевшему куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они меня. Это и было счастье.

Но где-то в Москве был журфак МГУ, Институт философии, Институт международных отношений – ключи к огромному миру, в котором Одесса была гнездом, уютным, ласковым гнездом, из которого…

В Москву уже улетела Рита, старшая сестра, оставив одесскую консерваторию ради МВТУ им. Баумана. Сказала на прощанье:

– Лучше быть средним инженером, чем средним пианистом.

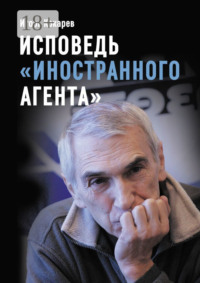

Курсант ОВИМУ, 3 курс

Но теперь мать стояла насмерть, как панфиловцы под Москвой:

– Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали, сел на пять лет за анекдот…

Не понимал их страхов. Моя жизнь, как на ладони – учеба, книги, тренировки, сбор макулатуры и металлолома, походы, стенгазета, шефство над двоечниками. Какая тюрьма, мама?

Но родители победили. Высшая Мореходка, Одесское Высшее Инженерное Морское Училище – мечта любого пацана в этом городе стала моим первым университетом. Высшая математика, сопромат, дизеля, турбины, котлы, насосы, прочие железки. И все на шпаргалках, доведенных до совершенства. Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…

После поступления я ей открылся. Ночью, наверху, на прогулочной палубе белоснежного лайнера «Украина», под свист ветра в вантах и шорох разрезаемых сталью волн я решился. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом – в моем сердце». Говорил цитатами из «Дипломата» Олдриджа, сидя у ее таких желанных, божественной красоты ног, глядя в звездное августовское небо и не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.

А я буду выращивать в себе моряка, стараясь выбросить из головы иное. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова» во время практики, писать шпаргалки перед экзаменами и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:

– А не пора ли нам поссать, любезный?

Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.

Наверное, из уголовного мира пришло к нам это – кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет Мерзавчик, что опять напился Уголок, что стырил сухари в баталерке Чилона, куда-то делся Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок. Меня окрестили: Идеалист-утопист. Нет, серьезно. Так и приклеилось.

А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?

Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:

– Дай снаряд!!

Это я ползу по красному снегу и тащу ему тяжелый снаряд. Иначе, пожалуй, и не описать то чувство ко-всему-причастности, которое разрасталось по мере взросления. Не знал, как можно чувствовать и жить иначе. А ведь жили! И ничего.

Однажды Санька Палыга не выдержал:

– Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то что можешь?

– Подожди, Санек, – уверенно отвечал я, – все впереди. Я смогу! Мы еще увидим небо в алмазах…

А что все впереди? Чтоб узнать, читал под партой «Сумму технологий» Лема, пока профессор Фокин стучал мелом по огромной доске, вычерчивая какие-то интегралы. Поступил на городские курсы английского языка, чтоб не терять время. Пытался освоить политэкономию. Но это привело лишь к конфликту с преподавателем, которого раздражал вопросами не мешают ли торговле государственные границы и устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы. Сбегал с лекций в городскую библиотеку напротив корпуса «Б», нравилась ее торжественная тишина под зелеными настольными лампами.

А вот тренировки пришлось оставить. Не было спортивной гимнастики в ОВИМУ. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных не умеющих летать, приносило некоторое удовлетворение.

Наконец, накатывало лето, а с ним практика по Крымско – Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от выпитых грузинских вин и танцев. Днем стоянка в Ялте, в Сочи, в Батуми. Красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты в машинном отделении время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев. Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку.

Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. Прятала от посторонних взглядов сумку, доверху набитую деньгами. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.

Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…

Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:

– А хотел бы ты жить в таком?

Я отвечал совершенно искренне:

– Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.

Удивляются:

– А машину собственную?

Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:

– Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.

– А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?

В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»

Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родине служим. Потому что любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…

Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:

– Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.

Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не этот тухлый взгляд из-за угла…

Экипаж наш у подножия города, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с десятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, уже скоро!

По субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:

Была традиция такая:

Сойдя с гремящего трамвая,

Зайти в закусочную с края

И взять, не думая, сто грамм

С хвостом селедки пополам.

И так два раза. Автомат

Всегда давал курсанту шансы…

А после этого – на танцы!

И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки. С одной такой охнувшей целовались до одури душными летними ночами. В ночном парке сгоняли нас со скамейки дежурные милиционеры.

И тогда однажды она привела меня к себе домой. Родителей не было. Отец служил где-то в Германии. И здесь уже все было дозволено. А что все? Я и не знал. Просто сгорал в пламени вырвавшейся на свободу страсти и не знал, что делать. Показала. И вдруг все куда-то делось. Подо мной лежала потная растрепанная женщина с закрытыми глазами. Я тихо встал, оделся и вышел на предутреннюю спящую улицу. Мимо громыхал трамвай. Я вскочил на подножку, сел, держась за поручни, и смотрел, как мелькало сквозь деревья поднимающееся из-за моря солнце. И это все? Разочарование, стыд и молчание в ответ на любопытные вопросы товарищей по кубрику. Больше мы с ней никогда не встречались…

Отсюда глухими ночами, трамвай загрузив корешами, ползли в экипаж с самоволки усталые пьяные волки…

По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда бывало, заползали рифмы. Эти самопроизвольно зарождавшиеся стихи как ныряние вглубь себя, в прорубь волнующих предчувствий, сомнений и разочарований. Теперь я знал: любовь только до. После – одна пустота. Странно. А у других как? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, втайне завидуя простоте их отношений.

«…Нет оправданий такому существованию».

Строчки из дневника. 1960.

Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.

– А ты? – ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.

Володя Марин. После вахты. Пенсионером жить не захочет.

Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту.

Светлая моряку память…

А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:

– А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…

Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине и трудовых подвигах…

Вечерами, грустя, бывалые пели под баян шальное курсантское танго:

«С тихим звоном сдвинулись бокалы,

Каплю на подушку уронив,

Брошенный мужской рукой усталой,

Шлепнулся на пол презерватив.

А муж твой в далеком море

Ждет от тебя привета…»

Знали о чем поют морские бродяги, воображая себе свое уже близкое будущее…

Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Одесса, 2014. Великолепная десятка ОВИМУ выпуска 1962 года и моя награда, Ленка.

Их юность только мне видна

Сквозь их седины и морщины.

Да разве знали мы тогда

Зачем мы Родине, мужчины?

Что дружбу разорвет вражда,

Погибнут города от «Града».

А мы, скучая без труда,

Лишь помолчим, усевшись рядом…

На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире». После дневников папиного друга, написанных в лагерях, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, новый шок. И эта та же партия Павки Корчагина, моего героя? Партия, которая «ум, честь и совесть нашей эпохи»?!

Ощущал какую-то кошмарную свою причастность, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Я бы никогда! Но приснилось же… Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:

– Стреляй! В затылок! Ну?!…

И я просыпаюсь в ужасе, мокрый от холодного пота. Неужели смог бы?…

Никогда уже, ни сейчас, ни потом не избавлюсь от страха перед этой непостижимой силой, которая превращает убийство из преступления в доблесть. Перед силой, заставляющей одних истязать и убивать беззащитных других просто потому, что у них работа такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, встретив на улице. И все. А я все ждал, ждал. До сих пор жду…

Второе случившееся вскоре событие чуть не кончилось исключением из комсомола. Причиной тому стал эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, на вечере невест. Номер такой: на табуретках были представлены предметы курсантского быта – мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари – спутники вечного нашего голода; модный клёш на сорок сантиметров и вытравленный гюйс на худом гибком красавце Гургене Нариняне, который отплясывал сумасшедший рок под запрещенную музыку. Сатира, значит, такая. Причем довольно тепло встреченная публикой.

Но такую сатиру не поняло командование училища. Автору инкриминировалось «очернение курсантского быта». На заседании комитета комсомола от исключения из рядов меня спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.

– Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! – сказал он, и все почему-то успокоились.

С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.

Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как и он, не догадываясь, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, тоже моем товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…

Третье событие, это когда после персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:

– Пойдёшь на работу в горком комсомола?

Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:

– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.

Вот это дааа… Наконец-то! Судьба сама выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и давала город в подарок. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.

Дома, однако, настоящая паника:

– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!

Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на его цивильный прикид, и на работу в Горком, в огромное здание у железнодорожного вокзала на Куликовом поле. Начал с того, что договоривался с бригадами коммунистического труда завода Кинап о передаче им на воспитание трудных подростков. Их много было на учете в милиции, и сирот, и беспризорных. Завод увеличил лимит по несовершеннолетним, и вскоре уже мои подопечные влились в трудовую армию.

Другая тема – дружинники, охрана общественного порядка на улицах силами комсомольцев, иногда в сотрудничестве с милицией. Иногда ночные рейды в районе порта.

На улицах Одессы в это время появилось много загорелых и темнокожих кубинских студентов, заполнивших наши одесские учебные заведения. Это было время кубинской революции Фиделя Кастро, сбросившей режим Батисты и установившей социализм под боком цитадели капитализма США в 1959 году. Мне было поручено развивать дружбу одесской молодежи с симпатичными кубинскими парнями. Хотя одесситок и уговаривать не приходилось. Перспектива оказаться на Кубе привлекала самых смекалистых.

Родители догадались, когда нам вдруг ни с того, ни с сего поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. Просто смотрели с испугом. То на меня, то на черный аппарат.

На этом адреналине и началась моя первая битва, битва за городской Дворец студентов. На Маразлиевской, возле парка Шевченко, пустовал старинный особняк под зловещей вывеской: Клуб КГБ. Что там внутри, никто не знал. Темно и тихо. Опустел клуб после ХХ съезда. А я все ходил вокруг да около: вот бы здесь и сделать студенческий центр, где бы бился пульс активности городского студенчества!

Вопрос решался на бюро горкома партии. Я держал речь, свою первую публичную речь, очень волновался и не контролировал свои эмоции. Ну, и пусть! Или меня выгонят из Горкома или майор Совик, директор клуба КГБ, сдаст партбилет за безделье. Я размахивал руками, как Ильич на броневике:

– ХХ съезд КПСС обращает внимание партии на нужды молодежи, призывает нас к гражданской активности…

Замолк и ждал приговора. И тут случилось необыкновенное. Я услышал аплодисменты. Аплодировали члены бюро. Майор не потерял свой партбилет, а трехэтажный особняк был передан студентам Одессы. 22 декабря 1960 года на 5-й студенческой конференции ВУЗов был принят «Наказ» и избрано правление Одесского Дворца студентов, а 1 января 1961 года состоялось его торжественное открытие. Этот Дворец стал нашей грандиозной победой, настоящим символом свободы и перемен, провозглашенных ХХ-м съездом.

В «Наказе» было сказано, что ОДС ставит своей целью выявление дарований студентов, создание университета общественных профессий, любительской киностудии, радиогазеты, школы танцев, изостудии, туристского клуба, организацию творческих вечеров, концертов, устных журналов, карнавалов, лекториев и диспутов на актуальные темы. Залы ОДС будут предоставляться одесским ВУЗам для проведения их массовых мероприятий. И, конечно, сюда из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2», знаменитый уже студенческий театр миниатюр Жванецкого. Сразу начались репетиции спектакля «Главная улица». Теперь я возвращаюсь домой за полночь.

Культурно-массовая работа: комсомол на майской

демонстрации.

Сценка из эпохи немого кино стоит перед глазами и сейчас: толстяк Додик Макаревский на стуле на авансцене. Он зритель, смотрит в зал, как будто там экран. А за его спиной суетятся, фехтуют Витя Ильченко и Рома Кац, как в «Трех мушкетерах» с Дугласом Фэрбенксом. Додик то замирает от ужаса, то хохочет, то плачет, вытирая большое свое лицо клетчатым платком. За ним, в свою очередь, хохочет уже весь зал. Это был Театр и моё первое прикосновение к настоящему искусству.

Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартиры в Лос-Анджелесе.

А Одесса уже смеялась во весь голос, сползая от смеха с кресел на пол. Жванецкий – это тонкая ирония там, где раньше был пафос и официоз. Одесситы это ловили на лету.

Михаил Жванецкий. Это он сказал: «А что смерть? Вон великие все умерли, а живут же!»

Мы беззаботно кувыркались в волнах полусвобод хрущевской оттепели. Меня тянуло к художникам не совсем идейной ориентации. Бывал в гостях у странного Олега Соколова, любовался тазом посреди комнаты, куда набиралась вода с потолка во время дождя. Догадывался, что это эстетический акт, и благоговейно молчал. На мой не заданный вопрос Олег многозначительно отвечал:

– Зато видно небо.

У меня на стене долго висели его замысловатые абстрактные миниатюры на темы «Алых парусов» Грина.

А еще было мне счастье. В Одессу залетел из Москвы на стареньких «Жигулях» автор недавно появившейся замечательной книжки «Товарищ время и товарищ искусство» Владимир Николаевич Турбин. Это книга перевернула мое легкомысленное отношение и к кино и к искусству вообще. И вдруг вот он, молодой и красивый обаятельный автор, рядом! Мы начали разговор на Дерибасовской, а закончили к вечеру уже на проспекте Ленина в Кишиневе.

«Хочешь поговорить? Тогда поехали со мной в Кишинев!»

Всю дорогу, не отрываясь от руля, он забрасывал меня замысловатыми мыслями о загадочной силе искусства, удовлетворенный эффектом, который они производили на его случайного слушателя. Это встреча окажется одной из немногих, учивших мыслить не стандартно.

Только выпускница ленинградской Академии живописи моя подруга Ира Макарова умела так же не стандартно поливать советский официоз изобретательным матом. С неподражаемым сарказмом издевалась она над моей общественной активностью.

– Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?

Это она меня так назвала – именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, пропуская мимо ушей ее язвительные шуточки. Мне нравилось то, что я делал. Гомеровским гекзаметром Ира написала саркастическую оду восторженному комсомольцу. И подарила на день рождения на настоящем пергаменте, в свитке, перевязанном голубой ленточкой.

Она и ввела меня в круг одесских поэтов и художников. Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Ануфриев, Лёша Стрельников, поэты Юрий Михайлик, Леня Мак – где-то рядом существовал полуподпольный мир инакомыслящих задир, к которым тянуло любопытного комсомольца. Конечно, они не представляли никакой опасности для общества, но на всякий случай находились под контролем КГБ.

Мак, культурист, увалень и философствующий поэт, был мне ближе всех. Но и он был другим. Писал непонятные стихи: «…и тихо-тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, просто читал свои печальные стихи. Тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли. Учился Лёня в политехе, где папа его заведовал кафедрой. Да не доучился. Стихи оказались важней.

В конце концов, бросил Политех, поссорился с родителями и укатил в Ленинград, где подружился с Бродским. Читал на прощанье, закрыв глаза, его стихи, от которых сладко вдруг заныло сердце. Как будто это про меня:

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы…

В Питере нанялся Лёня в экспедицию, тюки таскать за академиком на Памире. Потому что был он штангистом, бугристым, как валуны послеледникового периода. Тогда, в горах, попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал собой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил-таки! Академик его в благодарность перевел к себе на океанографический. Брал и в кругостветку, в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выбросил свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование, но уже в Горном институте. На него там смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.

Потом Одесса, грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку – Ирку нашу, Макарову. Не сиделось ему в Одессе. Укатил в Москву на Высшие сценарные курсы. Тарковский его сразу возьмёт в свою группу.

В Одессе пристраивал в кино Бродского, со Станиславом Говорухиным работал над сценарием «Вертикаль» с Высоцким, и писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи одного одесского поэта. Лёня на очной ставке в лицо этому поэту и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась Ира с двумя детьми терпеть позор и унижение от соседей.

В Нью-Йорке работал Леня таксистом, потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От второго брака еще двое детей. Нужно было их кормить – стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе двухэтажный. Пришло время – развелся. Дом с прудом под балконом отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив. Уже в следующем веке мы с ним будем рядом в Лос-Анджелесе доживать наши беспокойные и такие крутые жизни…

А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она будет жить там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью моего второго сына, Ивана, которому суждено будет родиться в Америке по время нашего полугодичного путешествия за рулем от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно…

Вот он, одесский поэт и культурист Лёня Мак в Лос-Анджелесе.

Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, стремясь вникнуть в смысл отрицания, сквозившего даже в абстрактных полотнах Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Донес бдительный коллега, инструктор Горкома Снигирев. Но влекли эти люди, тревожил их глухой, как мычание, протест. Чего-то, наверное, знали они, как и Юрка Бровкин, что не доходило до меня.

Про ОВИМУ уже почти и не вспоминал. Диплом по судовым холодильным установкам мне чертила бригада добровольцев из трех студенток Водного института, и защищался я вместе со своим курсом, и липовый госэкзамен по военному делу на звание младшего лейтенанта сдал вместе со всеми. Липовый, потому что посвятили товарищи в хитрую систему, которая позволяла на глазах важной государственной комиссии из Генштаба вытянуть свой билет, единственный, который надо было выучить наизусть. Ну, и выучил. Стыдно было обманывать родной Генштаб, но ведь были уверены, что эти знания никогда не пригодятся.

Потом, в завершении нашего военного «образования» была стажировка в Балаклаве под Севастополем уже на настоящих подводных лодках. Взял отпуск и присоединился. Болтались по городку, встроенному в скалы, ели вкусные местные чебуреки, смотрели кино в кубрике прямо с коек. И вдруг… Боевая тревога!