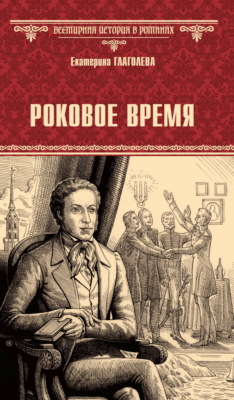

Czytaj książkę: «Роковое время», strona 4

Раевского упросили остаться ночевать, предоставив ему «царский дворец» – помещение греческого суда, отделанное два года назад для отдохновения императора Александра. Следующий день пришелся на воскресенье; базар гомонил гортанными голосами, пытавшимися перекричать друг друга, мычание и блеянье скота; Николай Николаевич подивился дешевизне пшеницы – шестнадцать рублей за четверть10; сушеная и вяленая рыба, наваленная большими скирдами, тоже была сказочно дешева. Над городом, состоявшим из шестисот с лишним дворов с редкими фруктовыми деревьями при них, плыл колокольный звон: там оказались целых три каменные церкви и один собор, зато ни одной школы, даже приходской, аптеки или больницы, не говоря уж про театр или библиотеку; казенный сад тоже сочли ненужной роскошью. Позавтракали в небольшом глинобитном домике почтового двора, где уже третьи сутки куковала жена таможенного чиновника из Феодосии: ей не давали лошадей, приберегая их для его высокопревосходительства.

Дорога шла теперь вдоль известковых утесов над бурливым Кальмиусом, а степь рассекали ручейки конных казаков с ружьями и пиками, пеших мужиков с косами и дрекольем. Раевского это тревожило не на шутку, сыну он посоветовал держать под рукой заряженные пистолеты, но женщинам улыбался как ни в чем не бывало. Когда тракт спустился к самому морю, девочки выскочили из кареты и побежали к воде. Пришлось остановиться и остальным.

Море шумно дышало, то всасывая воду, то извергая ее обратно. Не слушая упреков гувернантки и увещеваний няни, чернокудрая Машенька в светлом платьице гонялась по плотному влажному песку за отступавшими прозрачными языками и с визгом убегала, когда они вдруг вспучивались зелеными валами и мчались к берегу с сердитым шумом, словно желая схватить ее и утащить с собой.

– Промочит ноги, озорница! Будет вам еще новая забота, доктор, – сказал Николай Николаевич, не отрывая взгляда от дочери.

Пушкин тоже смотрел на нее во все глаза; с его лица сошло насмешливое выражение, и теперь оно даже не казалось некрасивым – столько в нем было нежности.

Таганрог не имел пристани, как и Мариуполь. Из-за мелководья суда не могли подойти близко к берегу, товары с них разгружали на телеги, загоняя лошадей в воду по самое горло. Сам же город, построенный на красивой возвышенности, казался куда более пестрым – как по нарядам обывателей, принадлежавших к самым разным народностям, так и по архитектуре: каменные дома здесь соседствовали с хижинами, крытыми соломой. Семейство Раевского вновь принял «дворец» – дом губернатора на Греческой улице. Ушлый генерал-майор Папков купил его с торгов, отремонтировал и перепродал правительству вчетверо дороже, после чего поселился в нем уже как градоначальник, а перед приездом в Таганрог государя пристроил к зданию за казенный счет кордегардию, кирпичную оранжерею и плацдарм, выкрасив дом снаружи палевой краской с белыми карнизами. Гостям отвели верхний этаж; долго обременять хозяина своим присутствием они не собирались, но после ужина Николай Николаевич все же расспросил подробно Петра Афанасьевича о том, что заботило обоих. Рудыковскому разрешили присутствовать при разговоре: он главный военный лекарь и состоит при штабе.

Папков только сегодня отправил рапорт министру внутренних дел о том, что мятеж в Лакедемоновке подавить опять не удалось, восстание перекидывается с одной слободы на другую, точно горящие головешки при пожаре в ветреную погоду, и сам Таганрог находится в опасности. Помещики в страхе бегут в города, Чернышев не дал им казачьих команд для охраны. Больше месяца в тревоге пребываем! В Мартыновке, что в Сальских степях, злодеи создали даже «общественную канцелярию» и рассылают оттуда подстрекателей в окрестные селения; крестьяне бросают работы, вожаки приводят к присяге всех желающих быть вольными. Одни идут своею охотою, а тех, кто не хочет сражаться, пугают Чернышевым, плетьми и Сибирью.

С минуту Николай Николаевич хранил мрачное молчание, обдумывая услышанное, потом спросил: «С чего же все началось?» Из путаных объяснений Папкова, то и дело утиравшего платком вспотевшее лицо и лысину, складывалось впечатление, что началось, как всегда, с обмана.

С незапамятных времен все знали присловье о том, что с Дону выдачи нет; беглые стремились сюда в надежде стать вольными казаками, но донская старшина, захватившая войсковые земли еще при императрице Екатерине, в каждую ревизию записывала новоселов своими крепостными. Два года назад, когда государь проезжал здесь, несколько крестьян сумели подать ему жалобы, в которых говорилось, что помещики лестью и обманом поприписывали к себе вольнозашедших людей разного звания, а теперь изнуряют их барщиной и оброком, продают поодиночке друг другу и в рекруты – торгуют бедным людом, как скотом, тогда как они и на землю-то прав никаких не имели. Царь повелел учредить в Новочеркасске Комитет об устройстве войска Донского, дабы собрать воедино все узаконения и соотнести их с настоящим порядком вещей, и прошлой весной прислал туда генерал-адъютанта Чернышева, который в свое время успешно предводительствовал донскими казаками в сражениях против Наполеона. А этой зимой Андриан Денисов, ставший войсковым атаманом по смерти Платова, получил высочайший рескрипт с приказанием употребить все вверенные ему способы для искоренения зол и рассмотрения спорных вопросов в Комитете. Денисов сразу объявил о том во всеуслышание, вызвав большой переполох. Двух ходоков из Городищенской, подававших прошения императору, их господин посадил в острог. Вот тогда-то среди крестьян и поползли слухи о том, что царь издал бумагу о воле, а атаманы с помещиками хотят ее спрятать. Мужики перестали выходить на господские работы, а тех, кто повиновался барам, самовольно сдавали в рекруты.

Денисов бунт усмирять отказался. В феврале Чернышев вызвал к себе двенадцать доверенных человек из волновавшихся слобод и два дня уговаривал их покориться, доказывая им, что они-де ввели царя в заблуждение: дерзнули утверждать, будто разорены своими помещиками, тогда как хутора их изобильны, стада и житницы богаты, а многие ведут торговлю на собственные значительные капиталы. Это лишь подлило масла в огонь – запылала Лакедемоновка.

Бывшее имение секунд-майора Алфераки у Миусского лимана, пожалованное ему Екатериной Великой за подвиги в боях с турками, лет семь как было переименовано в Варвацино новым хозяином, тоже греком и чесменским героем, – Иваном Варвацием, но его по-прежнему называли Лакедемоновкой, хотя вместо греков там жили теперь по большей части малороссы: у Местечка – казаки, у Беглицкой косы – беглые. На этой косе Варваций, наживший миллионы на торговле осетровой икрой, устроил большой рыбный промысел, переведя туда свои лодки из Астрахани. Когда бунтовщики отказались выходить на них в море, подожгли рыбный завод и господский дом, старый грек, полвека назад наводивший страх на турок, запросил помощи у командира Симбирского полка. Однако в устье лимана имелась хотя и древняя, но крепость с земляным валом и рвом; присланную полковником роту солдат мятежники разбили. Комитетским чиновникам отказывались отвечать, прежнего атамана заменили на нового, своего. Выведенный из терпения, Чернышев стал карать непокорных своею властью, без всякого суда. Окружил Орловку, Несмеяновку и Городищенскую тремя казачьими полками при четырех пушках, перепорол всех мужиков, а три десятка отправил под конвоем в Сибирь на каторгу и поселение. Эх, сюда бы эти полки…

Пожелав хозяину спокойной ночи (хотя какое уж тут спокойствие!), гости отправились отдыхать. Обдумав все как следует, Раевский решил не сворачивать с намеченного пути, хотя он и вел в сторону мятежных слобод, а в Новочеркасске разузнать все толком у атамана Денисова, которого он знал еще по Польскому походу тридцатилетней давности.

В полутора верстах от деревянного ростовского форштадта при крепости Святого Димитрия оказался целый армянский город – Нахичевань, обширный, многолюдный, не похожий ни на что, виденное прежде. Крытые черепицей дома были в восточном вкусе, в кофейнях сидели мужчины в архалуках и шароварах, с серебряными поясами и с овчинными папахами на головах; по улицам семенили женщины в узорчатых атласных накидках, из-под девичьих фесок спускались мелкие косички, замужние же прятали волосы под платком, закрывая даже подбородок и рот. В лавках и магазинах шла бойкая торговля. Закупив, что нужно в дорогу, поехали дальше – мимо заводов, мельниц, множества армянских же хуторов, разбросанных вдоль берега Дона, – и к ночи добрались до станицы Аксайской. Оттуда Раевский послал с нарочным письмо в Новочеркасск, извещая атамана Денисова, что завтра со всей гурьбой будет у него обедать.

Андриану Карповичу было под шестьдесят, окладистая борода посивела, но выглядел он молодцом – силен и крепок. Коротко остриженные, посеребренные временем волосы не скрывали больших, упругих ушей, тонкие нос и губы были аристократически красивы, а карие глаза смотрели то строго, то весело. К обеду он вышел при всех регалиях: с красной анненской лентой, белым мальтийским крестом, позолоченной звездой прусского ордена Красного орла и звездой Святого Владимира цвета пепла и крови; на георгиевской ленте висела золотая медаль с портретом императрицы Екатерины. Пир удался на славу – щедрый, обильный. Безмолвно сновавшие казаки приносили то миски с черной икрой, то супницы с наваристой ухой, то блюда с целым осетром, стерлядями, молочными поросятами, истекавшими жиром гусями. Хозяин потчевал гостей, поддерживал разговор, с легкостью переходя на французский; Пушкин и девочки смотрели на него во все глаза. Николай Николаевич беспокоился о жене и двух старших дочерях, ехавших через Сальские степи в Крым, где семья должна соединиться месяца через два; Денисов ободрял его с такой уверенностью, что усомниться было невозможно. На десерт подали бланманже прямо с ледника. «Пушкин, воздержитесь!» – бросил через стол Рудыковский. Куда там… После обеда гостям предложили отдохнуть; Раевский улучил момент для разговора, хозяин провел его в кабинет.

При имени Чернышева Денисова передернуло. Николай Николаевич поклялся, что ничего из услышанного не перейдет на его язык.

– Приехал землю у нас отнимать – должен я был о том общество предупредить или нет? – сердито пыхтел Андриан Карпович. – А он давай поклепы слать в Петербург! Составил какую-то комиссию из чиновников, сокрыто от меня. Мужики бунтуют – я же в том оказался виноват, а почему? Я доныне не знаю. А государь мне пишет…

Денисов отомкнул ключиком ящик письменного стола, вынул оттуда бумагу, развернул и стал читать, держа ее в вытянутой руке:

– Огласка в непристойном виде, – он со значением поднял указательный палец, – указа моего на имя ваше от десятого декабря, вопреки прямого смысла моих повелений и словесных советов, до вас дошедших, снова палец вверх, – была главной причиной столь необычайного разлития духа неповиновения и своеволия между помещичьими крестьянами на Салу и в миусском начальстве.

Он сложил бумагу и снова убрал ее в ящик.

– Явился сюда, думал помыкать мною, ан не на того напал! Вот и мстит. Завел амуры с женой почтмейстера, она со всех важных писем ему копии снимает, я уж знаю. Свои только с нарочными шлю. Колет мне глаза винными откупами, а сам? С полицмейстером сговорился, чтоб на Песчаную улицу никого из мужского пола не пускали, когда он ходит туда баб брюхатить. Позавчера осрамился: отправил к Мартыновке Атаманский полк, а мужики-то не промах – выставили разъезды и караулы, вовремя подняли тревогу и нападение отразили; одна только сотня в слободу и ворвалась, а потом едва спаслась вплавь через реку. Он думал, что я за него всю работу делать стану, а он будет свои белы ручки лишь чернилами марать, о победах рапортуя, – нет уж, пусть сам потрудится. Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет.

В Аксайскую вернулись к ночи; Пушкина снова трясло в лихорадке.

– Доктор, помогите! – просипел он, жалко взглядывая на Рудыковского блестевшими от жара глазами.

– Да как же вас лечить, если вы меня не слушаетесь!

– Буду слушаться!

Новый стакан с хиной заставил его содрогнуться всем телом. Больного закутали в шинели и уложили спать.

Разлившиеся во всю ширь Дон и Аксай отличались друг от друга только цветом воды: аксайская была светлее. Пользуясь оказией, генерал Раевский захотел осмотреть Старочеркасск – колыбель донского казачества; Пушкин тоже напросился в шлюпку, хотя был еще бледен и слаб после давешнего приступа. «Вот уж охота пуще неволи!» – неодобрительно подумал про себя Рудыковский.

Лодки неспешно скользили по воде. От красоты одетых свежей зеленью берегов сердце замирало в сладкой истоме: хотелось упасть навзничь в траву на холме и смотреть в бесконечное небо с караванами облаков, отражавшимися в зеркале Дона.

Старочеркасск был залит водою; жилых домов, теснившихся на кривых улочках и в переулках, осталось не больше семисот. Казацкую столицу разжаловали в станицу, чиновники перебрались в Новочеркасск, но кое-кто из старожилов остался в старинных усадьбах на косогорах, выглядывавших из-за разросшихся садов. Нетронутыми стояли только старинные церкви, хранительницы памяти о былом: Ратная – в том самом месте, откуда казаки с давних пор отправлялись в походы, и Воскресенский собор на майдане, сверкавший золотыми крестами на девяти маковках. Позолоченный резной иконостас из трех приделов поражал своей огромностью и тщательностью письма. Путешественники помолились, поставили свечки, думая каждый о своем, и двинулись к выходу, стараясь ступать как можно легче по чугунным плитам, которыми войсковой атаман Ефремов полвека назад вымостил собор вместо сгоревших в пожаре дубовых полов. Внук его, вызвавшийся в провожатые, подвел Раевских к западному входу и указал на вмурованные в стену, по обе стороны от дверей, кандалы и железную цепь. Этими цепями был прикован здесь разбойник Стенька Разин, разбитый под Кагальницким городком войсковым атаманом Корнилой Яковлевым и выставленный на позор.

Полтора века минуло с тех пор, а земля и поныне сочится кровью, стонет по ночам эхом воплей замученных. Велики были злодеяния разинцев, бесстыдно обманутых своим предводителем, чтобы грабить господ и купцов (впрочем, народ всему верит, лишь бы бесчинства свои оправдать), но и царские казни внушали ужас своею жестокостью. Три месяца продолжалось кровопролитие, пока князь Долгорукий не укротил буйство разбойников, перевешав, изрубив и посадив на кол одиннадцать тысяч человек – и правых, и виноватых. Корнила же Яковлев, находившийся тогда в Москве, первым принес присягу на верность царю Алексею Михайловичу: прежде казаки ему в крестном целовании отказывали. Прибежав на Дон, он клятву свою исполнил – Разина полонил и отправил в Москву на расправу. Через девять лет после того преставился и здесь же, в соборе, упокоился…

Обратно плыли в задумчивости, только девочки, как сороки, стрекотали между собой по-итальянски.

Ладные деревянные дачи манили к себе, суля отдых и прохладу. У одной из них, не удержавшись, сошли на берег. Она принадлежала вдове атамана Василия Орлова, и оказалось, что брат покойного, Алексей Петрович, тоже здесь, с час как приехал. Обрадовавшись, Раевский пошел с ним повидаться.

Все еще черноволосый, круглолицый и густобровый, Орлов не производил впечатления больного, хотя и объявил, что едет лечиться на воды. На толстом пальце красовался перстень с литерой А в круге; это можно было бы принять за вензель, если не знать, что круг Орлов вычертил сам, дабы уничтожить римскую единицу: перстень был ему подарен Александром I, которому командир лейб-гвардии Казачьего полка служить не пожелал и вышел в отставку «по старости», хотя только-только разменял тогда пятый десяток. После взаимных расспросов о здоровье и общих знакомых Раевский осторожно спросил, чтó Алексей Петрович думает о нынешних делах.

– Разврат! – махнул рукой Орлов. – Разврат, помноженный на нашу дикость! При Павле Петровиче такого не было бы. Трепетали бы!

Николай Николаевич ждал пояснений.

– Зачем учредили лейб-гвардии Казачий полк? Чтобы казаки в столице пообтесались, приучились к дисциплине и приличному обхождению и принесли потом все это на Дон, а они что переняли? Везде роскошь азиатская, карточная игра до безумия, пьянство, срам! Разве что по-французски брехать научились. И тут вдруг оказалось, что за богатством-то в далекие походы, как прежде, ходить и не надо, все под боком – матушка-земля щедро родит. Мужиков сперва покупали без земли, на вывод, а затем и покупать перестали: раз сами прибегают, значит, Бог послал; подсунуть ему «гумагу», он, ничего не ведая, крестик выведет – сам ярмо себе на шею наденет. Только легкие-то деньги развращают больше всего, потому что так же легко утекают, и нужно их все больше и больше. Приноровились, помимо пшеницы и коней, еще и водкой торговать, которую сами гнали, – ан Денисов ввел винные откупа!

– Так царь с этим покончить желает? – догадался Раевский. – Ввести, как везде, монополию, подати, пошлины? О воле речи нет?

Орлов покрутил головой.

– Мужиков учат-учат, а все не впрок. До Бога высоко, до царя далеко. Им бы прежде Денисову поклониться, а они все выше головы прыгнуть хотят. Так пусть знают теперь: упадешь в ножки царю – получишь себе в заступники Чернышева.

На берегу Рудыковский воевал с упрямым больным:

– Пушкин, наденьте шинель!

– Жарко, мóчи нет!

– Потерпите! Все лучше, чем лихорадка.

– Нет, уж лучше лихорадка!

– Ну как знаете!

За Доном снова сели в кареты и пустились в путь по Кавказскому тракту. Раевский проезжал здесь впервые четверть века назад, ничего теперь не узнавал и очень этому радовался: вместо безводной и безлюдной степи с редкими землянками путешественники встречали большие селения с колодцами и прудами и почтовые станции с постоялыми дворами. Уездный город Ставрополь оказался густо населенным, с казенными и купеческими домами из ракушечника; в темной зелени плодовых садов алыми искрами сверкали вишни. Там, впрочем, задерживаться не стали и к вечеру прибыли в село Саблинское, лежавшее в продуваемой ветром глубокой балке с неширокой и неглубокой, но шумной речкой. До Георгиевска оставалось верст тридцать пять, но все небо затянуло черными грозовыми тучами, вдалеке уже погромыхивал гром, поэтому решили заночевать здесь.

Село было казенное, с волостным правлением, помещавшимся в избе-пятистенке; в сарае стояли две бочки с водой и насос – на случай пожара. Женщин оставили на постоялом дворе, где имелись две комнатки с кроватями, мужчины же разошлись по избам. Едва успели выпрячь лошадей и развести их по сараям, как треснула небесная твердь, распоротая лезвием молнии; от грохота голова сама втянулась в плечи. Огня не зажигали, только лампадки светились у темных ликов в красном углу; хозяева стояли перед ними на коленях и крестились, творя молитву; каждая новая вспышка заставляла их вздрагивать и креститься чаще. Наконец громовые раскаты начали удаляться, зато хлынул гремучий ливень.

– Доктор, я болен!

Пушкин сидел на лавке; потемневшие от пота каштановые пряди прилипли ко лбу, на щеках играл нездоровый румянец. Рудыковский вздохнул и спросил воды, чтобы развести порошок. Хозяин, помявшись, сказал, что его благородие здешнюю воду пить побрезгует: не больно хороша. Евстафий Петрович осторожно отпил из кружки. Вода, действительно, имела неприятный железистый привкус; не хватало еще вызвать расстройство желудка вдобавок к лихорадке! Подумав, он послал человека за бутылкой вина; смешал вино с остатками родниковой воды из фляжки, подогрел и дал выпить повеселевшему Пушкину.

Утром больной казался здоровым, но послушно надел шинель. Небо все еще хмурилось; давешняя речушка превратилась в бурный ревущий поток, дорогу развезло… а ехать надо. Пушкин вновь перебрался в коляску к младшему Раевскому (на открытом воздухе не так укачивает). Лошади с трудом пробирались по грязи, карабкаясь на косогоры и спускаясь в балки; дважды нужно было переезжать по хлипким мостам через взбесившиеся после ливня речки, и тогда седоки выходили из карет.

– Смотрите! – ликующе вскричал Пушкин и вскинул руку вправо.

В дымчатые облака упирался острый зубец Бештау, возвышавшийся над соседними горами. Город, смиренно павший ниц перед исполинами, казался скопищем букашек.

Георгиевск не мог похвастаться чем-либо примечательным, разве что скромным бревенчатым домом под железной кровлей, где был подписан трактат о покровительстве Российской империи Грузинскому царству. С облегчением узнав, что шестидневный карантин для всех выезжающих на воды давно отменен, путешественники тотчас покинули столицу Кавказской губернии и двинулись в Горячеводск.

– Саша! – воскликнул Николай Раевский, на ходу выпрыгивая из коляски.

На крыльце, прислонившись к одной из толстых оштукатуренных колонн под треугольной крышей, стоял высокий и худой молодой человек с крупными чертами лица, но маленькой головой, в фуражке и шинели; младший брат заключил его в объятия.

– Познакомьтесь: мой друг Пушкин, твой тезка. Мой брат Александр.

Из-за спины у полковника Раевского выскочил маленький мальчик в черкеске и круглой овчинной шапке, дернул его за полу, глядя вверх темными, точно маслины, глазами. Александр подхватил малыша на руки, поцеловал в смуглую щечку.

– А это твой тезка – Николашка. Абрек!

Николай Николаевич вышел из кареты, широко улыбаясь; старший сын холодно пожал ему руку, поприветствовал сестер сдержанным «bonjour», а Рудыковскому лишь коротко кивнул. На правах хозяина Александр пригласил всех в дом – нанятую им усадьбу надворного советника Реброва, который был в отъезде по делам. После изб и куреней внушительный портик высотой в два этажа и балкон с балюстрадой над ярко-желтым фасадом с высокими окнами поражали своею роскошью – настоящий дворец! Особенно в Горячеводске – небольшом поселке из двух пересекающихся улиц и шести десятков домов и домишек.

Комендант сам явился к генералу Раевскому, а затем прислал ему книгу, куда все посетители вод должны были вписать свое имя и звание. Книгу прежде с интересом изучили, выискивая знакомых; потом Пушкин завладел ею, сказав, что заполнит ее сам.

На следующий день вся компания отправилась на Горячую гору, сочившуюся целебной водой, где у Александровского источника были устроены деревянные ванны; Рудыковский же облачился в мундир и пошел представиться доктору Цеэ, главному врачу Кавказских минеральных вод.

– Здравствуйте, здравствуйте!

Остатки пепельных волос, зачесанных с обеих сторон на розовую плешь, доктор смочил одеколоном; он тоже был в парадном мундире, с крестом ордена Св. Владимира в петлице, сам вышел встречать гостя и улыбался почтительно, хотя и с достоинством. Рудыковский немного опешил от такого приема.

– Вы лейб-медик? Приехали с генералом Раевским?

– Последнее справедливо, но я не лейб-медик.

– Как не лейб-медик?

Евстафий Петрович пожал плечами со смущенной улыбкой – мол, не удостоился.

– Вы так записаны в книге коменданта, бегите скорее к нему, из этого могут выйти дурные последствия!

Рудыковский похолодел. Он вспомнил, как видел вчера Пушкина во дворе, на куче бревен, – писал что-то в книге и хохотал, подлец! Жди от него какой-нибудь каверзы! Задыхаясь в жестком мундирном воротнике, военный лекарь поспешил к коменданту. Тот принял его любезно, велел подать книгу, хотя и удивился этой просьбе. Так и есть! «Сего июня 6‑го числа: генерал от кавалерии Раевский 1‑й, с ним сыновья его: полковник гвардии Раевский 2‑й и капитан гвардии Раевский 3‑й, дочери Мария и София, 14 и 13 лет, профессор Фурнье, леди Маттен, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин».

Наморщив лоб от напряжения мысли, комендант выслушал повторенную несколько раз взволнованную речь Рудыковского о том, что в записи ошибка, ее необходимо исправить: сам он не лейб-медик, Пушкин не недоросль, а титулярный советник! В оловянных глазах промелькнул испуг: что же делать? Выдрать страницу и переписать набело нельзя – все листы пронумерованы, да и с другой стороны все исписано! А вымарывать – только внимание привлекать. Одна беда не легче другой; и так худо, и этак нехорошо! Насилу Евстафий Петрович уговорил его все-таки вымарать «лейб» и «недоросль».

Он не счел нужным скрывать это происшествие от генерала. Николай Николаевич вызвал к себе Пушкина в большую залу на первом этаже; его рокочущий голос гулко звучал в пустых стенах.

– Слышим, слышим от вас: «Мы, мол, не ребяты, дела хотим!», а дали вам дело – только озорничать и умеете!

– Это была шутка! – оправдывался Пушкин.

– Знать надо, с кем шутить и над чем шутить! Мало тебе в Лицее уши драли! Это ведь не школьная тетрадь, которую можно изодрать да выбросить, это документ! Захочет какой-нибудь кляузник подложить доктору свинью – счастью своему не поверит: Рудыковский присвоил чужое звание!

– Да кому какое дело…

– Донос накатать всегда кто-нибудь сыщется! Не из корысти даже, из трусости – как бы на него самого вперед не написали, из чрезмерного усердия, да просто чтобы покуражиться…

– Нельзя же жить с оглядкой на дураков!

– О, а ты, милостивый государь, умен? Что же тебе в столице-то не сиделось?

Лицо Пушкина приняло злобно-упрямое выражение, он весь покраснел, но сдержался: знал, что Раевский хлопотал за него. Все еще красивое лицо генерала вдруг сделалось усталым, карие глаза потухли, резче проступили морщины, мешки под глазами, седина в мягких черных волосах.

– Когда мы с Инзовым говорили об тебе, – продолжил он уже тише, – Иван Никитич сказал, что ты добрый малый, только слишком скоро кончил курс наук: одна ученая скорлупа так скорлупою и останется.

Пушкин молчал.

– Недоросль! – усмехнулся Николай Николаевич. – Я за тебя поручился перед Инзовым, тот – перед Каподистрией11. А знаешь, кто в итоге окажется виноват? Директор Лицея, которому доверили превращать шалунов в чиновников, а у него выходят недоросли – des bons à rien!12 Государь уж вымыл голову Энгельгардту за тебя. Лопнет его терпение – Лицей закроют вовсе.

Пушкин невольно провернул на пальце кольцо в виде сомкнутых дружеских рук. Такие кольца из осколков чугунного колокола, шесть лет сзывавшего лицеистов на занятия и разбитого после экзаменов, надел каждому из первых выпускников сам Энгельгардт с пожеланием сохранить чистую совесть и доброе имя…

– В Англии, если принц Уэльский не выучивал урока, при нем за то пороли другого мальчишку, – говорил между тем Раевский. – Для чего? Чтобы знал свою безнаказанность? Нет! Чтобы видел, что его леность, шалость, глупость отзовется чужой болью и слезами!

– Тяжело, должно быть, прививалась в Англии любовь к просвещению! – не выдержал Пушкин.

Выкрикнув эти слова, он вышел из залы сердитыми шагами, не спросив разрешения.

На другой день поехали в Константиногорскую крепость, распластавшуюся морской звездой с шипами бастионов на крутом обрыве поверх речки и болот.

Горячеводская долина походила на нечто среднее между военным лагерем, цыганским табором, сельской ярмаркой и дачным пикником. Между зеленеющим Машуком и величественным Бештау, разделенными журчащим Подкумком, выстроились полукругом казаки и егери возле пушек, на уступах Горячей горы засели пикеты, за линией егерей расположились у костров калмыки и ногайцы, сдававшие свои кибитки внаем «господам посетителям вод», сама же долина была уставлена кибитками, балаганами и палатками: не всем было по карману нанимать за большие деньги неказистые дома, сложенные из тонких кривых бревен, под камышовыми крышами. Кабардинских аулов поблизости уже не осталось: генерал Ермолов приказал спалить их дотла за укрывательство абреков, забрав в казну табуны и скот, зато в слободке под крепостью был устроен меновой двор, куда горцы пригоняли баранов и коней, привозили мед, сало, сукна домашней выделки, горшки и другие нужные вещи. Молодежь сразу отправилась туда, а генерал Раевский пошел потолковать с полковником Максимовичем – командиром Тенгинского полка, стоявшего в крепости. В Горячеводск вернулись, полные впечатлений, только Пушкин все еще дулся на Рудыковского.

Наутро доктор, выправив себе подорожную, собрался ехать обратно в Киев, захватив с собой письма Раевских, чтобы отправить их в Гурзуф из Ставрополя. Генерал с чувством пожал ему руку, пожелал счастливого пути.

– Кланяйтесь от меня генералу Орлову, и ежели он, паче чаяния, получил какую-нибудь весточку от Софьи Алексеевны или Катеньки с Аленушкой, не сочтите за труд, сообщите мне сюда.

Рудыковский обещал.

– Надеюсь, вы еще не дали своего согласия? – спросил Александр Раевский отца, когда доктор уехал.

– Согласия? На что?

Александр досадливо дернул щекой.

– На брак Мишеля и Катрин.

– Он не просил у меня ее руки официально.

– Fort bien13. Я понимаю, что годы идут, розы вянут, а жених еще не совсем изношен, хотя и плешив, однако прошу вас не торопиться и дозволить мне прежде переговорить с ним. Я должен задать ему прямой вопрос и получить честный ответ.

– Вопрос? О чем?

– Это мое дело.

Несколько мгновений отец и сын смотрели друг другу в глаза, потом Александр отсалютовал, сделал налево-кругом и ушел, слегка прихрамывая.

Darmowy fragment się skończył.