Czytaj książkę: «Лики дьявола»

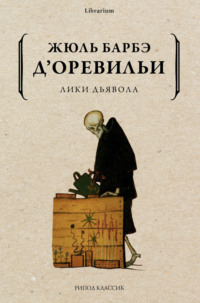

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

Лики дьявола

Изнанка одной партии в вист

Пер. А. Чеботоревской

– Вы, сударь, по-видимому, смеетесь над нами, рассказывая подобные истории?

– Разве вы, сударыня, не знаете такого тюля, который называют тюль-«иллюзия»?

«На вечере у князя Т…»

I

В прошлом году летним вечером я посетил баронессу Маскранни – одну из парижанок, особенно ценящих старинное остроумие и распахивающих двери своего салона настежь – хотя и одной створки было бы достаточно – перед немногими уцелевшими представителями его. Разве за последнее время легкое остроумие не превратилось в претенциозный ум?.. Баронесса Маскранни по мужу принадлежит к старинной и славной фамилии, родом из Граубюндена. Эта фамилия, как известно, имеет в гербе серебряного орла с распростертыми крыльями, с серебряным ключом по правую сторону и серебряным шлемом по левую – по червлению с волнообразными линиями, а в середине – щиток с золотым цветком лилии по лазури. Почетные фигуры эти были пожалованы фамилии Маскранни европейскими государями в награду за услуги, оказанные им Маскранни в различные эпохи. Если бы европейские государи не были в настоящее время завалены множеством других дел, они могли бы обременить уже столь сложный герб еще новою фигурою в награду за те поистине героические усилия, с которыми баронесса – дочь вымирающих праздных аристократий и абсолютных монархий – поддерживает искусство салонной беседы. Обладая манерами и умом, соответствующими имени, баронесса Маскранни превратила свой салон в род очаровательного Кобленца, где нашло себе приют старинное красноречие, – славные остатки французского остроумия, вынужденного эмигрировать перед деловым и утилитарным духом времени. Там в ожидании минуты, когда ему суждено будет смолкнуть навеки, поет оно по вечерам свою божественную лебединую песнь. Там, как в немногих парижских салонах, где живы еще традиции изящной беседы, не слышно длинных фраз и совсем почти изгнан монолог. Ничто не напоминает вам журнальной статьи или политической речи – вульгарных форм мысли, особенно излюбленных XIX веком. Ум блещет здесь в очаровательных и глубоких, но всегда кратких речах; а иногда только в оттенках голоса или едва приметных гениальных жестах. В этой счастливой гостиной мне привелось ознакомиться еще ближе с той силой, в которой я не сомневался и раньше, – с силой односложных слов. Не раз доводилось мне слышать, как их произносили или роняли здесь с искусством, далеко оставлявшим за собою талант мадемуазель Марсе; «царица междометий» на сцене, она тотчас же была бы лишена трона в Сен-Жерменском предместье; ибо женщины этого предместья слишком grandes dames1 для того, чтобы подчеркивать тонкость своих острот на манер актрисы, играющей Мариво.

В этот вечер, однако, в виде исключения, обстоятельства сложились не в пользу кратких речей. Когда я вошел в гостиную баронессы Маскранни, комната была полна лиц, которых баронесса называет своими интимными друзьями, и беседа отличалась обычным оживлением. Подобно причудливым цветам в яшмовых вазах на консолях гостиной, близкие друзья баронессы разнятся друг от друга по происхождению. Есть между ними англичане, поляки, русские; но все они – французы по языку, по складу манер, который на известном уровне общества повсюду одинаков. Не знаю, с чего начался разговор, который я застал; но, когда я вошел, говорили о романах. Говорить о романах почти то же, что рассказывать свою жизнь. Нечего прибавлять, что это собрание светских мужчин и женщин не было столь педантично, чтобы говорить о романах в литературе. Интересовала суть вещей, а не их форма. Эти практики высшей морали, эти люди, искушенные в страстях и под легкими, развязными манерами скрывавшие глубокий жизненный опыт, рассматривали роман с точки зрения человеческой природы, нравов и истории. Только всего. Но разве это не все?.. Впрочем, на эту тему уже, вероятно, много говорили, ибо на лицах было написано выражение напряженного внимания. Взаимно возбуждая друг друга, умы играли и пенились, как вино. Некоторые живые души – я мог бы насчитать их в гостиной три-четыре – сидели молча, одни склонив голову, другие мечтательно разглядывая унизанную перстнями руку, покоившуюся на коленях. Быть может, они пытались облечь в плоть свои грезы, что является делом почти столь же трудным, как и одухотворение своих ощущений. Укрытый беседою, я вошел незамеченным и сел позади ослепительной бархатистой спины красавицы графини Дамналии, покусывавшей край веера и внимавшей разговору, как внимали все в этом свете, где умение слушать почитается особым очарованием. Розовый день покрывался тенями и тихо угасал, как счастливо прожитая жизнь. Гости сидели полукругом, и в легком сумраке салона вырисовывалась словно гирлянда, сплетенная из мужчин и женщин в разнообразных небрежно-внимательных позах. То был как бы живой браслет, застежкою которого служила хозяйка дома с ее египетским профилем и с ее кушеткою, на которой она постоянно лежала, как Клеопатра. В открытое окно были видны небо и балкон, на котором стояли несколько человек. Воздух в эту минуту был так чист, а набережная реки так молчалива, что стоявшие на балконе не теряли ни одного звука, раздававшегося в гостиной, несмотря на то что драпировки окон смягчали звонкие ноты и задерживали в своих складках волны голоса. Когда я увидел и узнал говорившего, то понял и внимание, с которым его слушали (оно не было простою любезностью, которою дарила его красота), и дерзость, с которою он удерживал за собою слово гораздо дольше, чем допускалось в этой изысканной гостиной.

Действительно, говоривший считался самым блестящим рассказчиком в этом царстве изящной беседы. Я не называю его по имени, но даю вам его характеристику. Виноват. У него было еще одно качество… Злословие и клевета, сестры, похожие друг на друга так, что их трудно различить, и пишущие свою хронику навыворот, словно еврейское письмо (не является ли эта хроника часто на самом деле тарабарскою грамотою?), вписали в свою летопись, что человек этот был героем бесконечного ряда романических приключений, о которых он, конечно, не собирался рассказывать вам в этот вечер.

– …Самые прекрасные романы в жизни – это те, – говорил он, когда я уселся на диванных подушках под прикрытием плеч графини Дамналии, – которых нам пришлось слегка коснуться рукою или задеть, идя мимо, ногою. Всем вам они встречались. Роман обычнее истории. Я не говорю о тех грозных катастрофах и драмах, в которых дерзость чувства смеется над общественным мнением; минуя эти редкие бури, вызывающие неописуемое негодование общества, подобного нашему, которое было лицемерным вчера и только трусливо сегодня, вам всем приходилось быть свидетелями таинственных проявлений чувства или страсти, губящих целые жизни, разбивающих сердца с глухим стуком, похожим на звук тела, падающего в бездну подземной тюрьмы, над которою мир простирает свой тысячеголосый шум или свое молчание. О любовной истории часто можно сказать то, что говорил Мольер о добродетели: «И куда она только не заберется, дьявол ее возьми!..» Где всего меньше ожидаешь ее встретить, она тут как тут! Вашему покорному слуге довелось в детстве увидеть, – нет, не то слово – скорее, угадать, почувствовать одну из ужасных, беспощадных драм, которые разыгрываются не на публике, хотя люди и видят действующих лиц их ежедневно; одну из тех «кровавых комедий», по выражению Паскаля, которые даются при закрытых дверях, за спущенным занавесом интимной жизни. Но немногое, что из этих скрытых, задушенных, «вогнанных внутрь» драм выходит наружу, гораздо мрачнее и потрясает воображение и память сильнее, чем если бы на ваших глазах разыгрывалась вся драма. То, чего не знаешь, во сто раз увеличивает силу впечатления от того, что видишь. Ошибаюсь ли я? Но мне кажется, что ад должен ужаснуть гораздо более, если смотреть на него в щелку, чем если окинуть его взглядом весь, с высоты.

На мгновение рассказчик остановился. Высказанное им положение было настолько понятно всякому, у кого есть хоть малая доля воображения, что никто не возражал. Живейшее любопытство было написано на всех лицах. Маленькая Сибилла, сидевшая на полу, у ног матери, встала с выражением ужаса на лице, словно кто-нибудь пустил ей на ее худощавую шейку, под лифчик, змею.

– Не вели ему, мама, – молвила она с бесцеремонностью избалованного ребенка, обещавшего превратиться со временем в деспота, – не вели рассказывать историй, от которых делается страшно.

– Я буду молчать, если вам угодно, мадемуазель Сибилла, – ответил тот, которого девочка с наивною и нежною бесцеремонностью не назвала по имени.

Живя так близко от этой детской души, он изучил ее любопытство и ее боязливость; жизнь внушала ей волнение, близкое к тому, какое испытывает человек, входя в воду более холодную, чем окружающая атмосфера, от которой у него захватывает дух.

– Сибилла отнюдь не хочет, насколько я понимаю, заставить умолкнуть моих друзей, – сказала баронесса, гладя задумчивую не по летам головку дочери, – если она боится, то ей остается только уйти.

Но капризная девочка ждала рассказа с не меньшим, по-видимому, нетерпением, чем ее мать, и не ушла, а, выпрямив свою худощавую фигурку, дрожавшую от страха и любопытства, вскинула глубокие, черные глаза на рассказчика, словно наклонилась над бездною.

– Итак, продолжайте! – сказала девица София де Ревисталь, бросив в сторону рассказчика взгляд больших светлых и влажных, хотя и необыкновенно блестящих карих глаз. – Видите! – добавила она с едва приметным жестом. – Мы все вас слушаем.

Он рассказал следующее. Сумею ли я, однако, передать, не ослабив, эту повесть, оттененную жестами и переливами его голоса; сумею ли с достаточной силой воспроизвести впечатление, вызванное ею среди лиц, собравшихся в этой гостиной?

– Я вырос в провинции, – начал рассказчик, – в родительском доме. Отец мой жил в местечке, лежавшем на берегу моря, у подошвы горы, в краю, который я не назову, и вблизи городка, который легко будет узнать, если я скажу, что в то время он был самым аристократическим городом Франции. Ничего подобного ему с тех пор я не встречал. Ни наше Сен-Жерменское предместье, ни квартал Белькур в Лионе, ни города, известные царившим в них высокомерным духом аристократии, не могут дать понятия об этом городке с шеститысячным населением, где до 1789 года было полсотни карет с гербами, гордо разъезжавших по мостовым.

Казалось, будто аристократия всей страны, захватываемой дерзкой буржуазией, собралась в этом местечке, как в горниле, изливая оттуда, словно рубин, охваченный пламенем, упорный блеск своих лучей, который может исчезнуть только вместе с камнем.

Дворянские фамилии этого гнезда знати, которые умрут или, быть может, уже умерли в предрассудках, именуемых мною высокими общественными идеалами, были непреклонны, как сам Бог. Они не знали бесчестия многих дворянских родов – уродства мезальянсов – браков ниже своего ранга.

Девицы, лишившиеся своих состояний благодаря революции, геройски старились и умирали девственницами, не имея иного оплота и иной поддержки, кроме своих гербов. Мое юношеское сердце пламенело при виде прекрасных, полных грации молодых существ, знавших, что красота их бесцельна, что кровь, волнами бившая в их жилах и заливавшая нежным румянцем их печальные лица, кипела напрасно.

Мое сердце тринадцатилетнего юноши было полно романтической преданности этим девушкам без средств, все богатство которых заключалось в гербах и юные лица которых были величаво-грустны, как и подобает жертвам рока. Вне людей своего круга эта знать, чистая, как горный ручей, ни с кем не поддерживала отношений.

«Как можем мы, – говорили эти люди, – водиться с мещанами, отцы которых подавали тарелки нашим предкам?»

Они были правы; в этом городке это было немыслимо. Свободу можно понять на больших пространствах; на куске же земли величиною с носовой платок сословия отдаляются друг от друга в силу самой своей сближенности. Итак, дворяне поддерживали сношения лишь между собою да еще с английскими семьями.

Англичан привлекал городок своим сходством с их родиною. Его любили за тишину, за строгий уклад жизни, за холодную высоту нравов, за близость к морю, по которому приплывали англичане, и за возможность благодаря дешевизне удвоить, живя в нем, малый доход, получаемый ими с их скудных средств на родине.

Братья нормандцам по пиратским набегам, англичане смотрели на нормандский городок как на род «континентальной Англии» и подолгу живали в нем.

Маленькие мисс, катая обручи в тени тощих лип военного плаца, знакомились с французским языком; к восемнадцати годам они уезжали обратно в Англию, ибо разоренная французская аристократия не могла позволить себе опасной роскоши жениться на девушках, не имевших ничего, кроме скромного приданого. Они уезжали, а их жилища вскоре наполнялись новыми перелетными птицами, и по тихим улицам с растущей на них, как в Версале, травой гуляли всегда в одном количестве дамы в зеленых вуалях, клетчатых платьях и шотландских пледах. За исключением приезда английских семейств, проводивших здесь от семи до десяти лет, после которых они сменялись новыми, ничто не нарушало однообразной жизни городка. А однообразие это было ужасающее.

Не раз говорили (и чего только не было наговорено на эту тему!) о том узком круге, в котором вращается провинциальная жизнь; но здесь эта жизнь, бедная событиями вообще, была еще беднее: здесь не было антагонизма тщеславий и классовых различий, как в иных городах, где зависть, ненависть, оскорбленное самолюбие постоянно вызывают глухое брожение, а иногда скандал или мелкую низость общественного характера, для которых нет суда.

Демаркационная линия между благородными и неблагородными была здесь так глубока, так непреступаема, что всякая борьба между знатью и разночинцами оказывалась невозможной.

В самом деле, для борьбы нужна общая почва и взаимные обязательства, а здесь их не было. Дьявол, следуя поговорке, был от этого, разумеется, не в убытке.

В сердцах мещан, отцы которых подавали тарелки дворянам, в умах освобожденных и разбогатевших детей этих слуг жили ненависть и зависть, ядовитые испарения которых часто обращались в сторону аристократии, совершенно выбросившей их из поля зрения и сферы внимания с той самой минуты, как они сняли с себя ливреи.

Но злоба и зависть не достигали рассеянных патрициев за стенами их отелей, напоминавших крепости и раскрывавших свои двери лишь перед равными; жизнь для них кончалась на границе их касты. Какое было им дело до того, что говорилось внизу? Это до них не доходило. Молодые люди, которые могли бы поссориться и оскорбить друг друга, совсем не встречались в общественных местах, где температура особенно нагрета благодаря присутствию женщин.

В городе не было театра. За неимением подходящей залы проезжие актеры не останавливались здесь. В кофейнях, грязных, как все провинциальные кофейни, вокруг бильярдов собирались лишь подонки буржуазии, крикуны дурного тона и офицеры в отставке – жалкие остатки войн Империи. Пламенея чувством оскорбленного равенства (которое одно уже объясняет ужасы революции), эти представители буржуазии продолжали, однако, бессознательно еще питать остатки былого суеверного уважения к знати.

Уважение напоминает собою несколько святую Ампулу, над которою так остроумно и весело смеялись. Как бы исчезнув, оно продолжает, однако, существовать. Сын торговца игрушками в речах громит неравенство сословий; но один он не отправится на площадь родного города, где все живут с детства и знают друг друга, чтобы ни с того ни с сего оскорбить сына какого-нибудь Кламорган-Тайльфера, проходящего под руку с сестрою. Весь город оказался бы против него. Подобно другим обстоятельствам, способным вызвать ненависть и зависть, преимущества рождения оказывают почти физическое действие на ненавидящих их, что является, быть может, лучшим доказательством их значения и прав. В эпохи революций с этим влиянием борются, следовательно, не перестают испытывать его; но в мирные эпохи ему отдаются вполне.

182… год приходился на одну из мирных эпох. Либерализм, укреплявшийся под сенью конституционной хартии, как в известной басне Лафонтена множились собаки в насильственно захваченной ими конуре, не мог, однако, заглушить роялизма, вспыхнувшего в сердцах до энтузиазма при проезде королевских принцев, возвращавшихся из изгнания. Что бы ни говорили, эта эпоха была высокой минутой для монархической Франции, у которой нож революции вырезал сосцы; полная надежд, она думала, однако, что сможет жить, и не чувствовала в себе таинственных зародышей рака, который уже подтачивал ее силы и впоследствии сразил ее.

Для городка, о котором идет речь, то была минута глубокого сосредоточенного спокойствия. Завершение дворянами своей миссии усыпило в них последний признак жизни – волнения и радости молодежи. Танцы прекратились. Балы были изгнаны, как зараза. Молодые девушки носили миссионерские кресты и под руководством председательниц образовывали религиозные общины. При взгляде на то, как люди стремились к важному, можно было умереть со смеху, если бы смели смеяться. Расставляли вдовствующим дамам и пожилым мужчинам четыре стола для игры в вист, два стола молодым людям для экарте; девицы помещались, как в церкви, отдельно от мужчин и составляли в уголке гостиной молчаливую – для их пола, ибо все на свете относительно, – группу, шептавшуюся и зевавшую до слез; странный контраст являли их неподвижные манеры с гибкостью их талий, светло-розовыми и сиреневыми тонами их платьев, игривою воздушностью кружевных лент и мантилий.

II

– Единственная вещь, – продолжал рассказчик свою повесть, в которой все было реально, как городок, где она разыгрывалась и описание которого было так живо, что один из слушателей, менее скромный, чем остальные, произнес вслух его имя, – единственная вещь, напоминавшая если не страсть, то некоторое волнение, желание, сильное чувство в этом странном обществе, где девушки таили по восемьдесят лет скуки в прозрачных и спокойных душах, – была карточная игра – последнее прибежище опустошенных душ.

У этих дворян, выкроенных по образцу больших вельмож и праздных, как слепые старухи, игра была самым важным делом. Они играли, как предки англичан норманны – самые страстные в мире игроки. Их родство с англичанами, их пребывание в Англии заставили их выбрать игру в вист, молчаливую и сдержанную, как дипломатия. Вист должен был заполнить пустую бездну праздных дней. Играли по вечерам, от обеда до полуночи и до часу ночи, что в провинции является настоящей сатурналией. Событием дня была партия маркиза Сент-Альбана. Маркиз казался феодальным властелином среди дворян, окружавших его ореолом самого почтительного внимания.

Маркиз был сильным игроком в вист. Ему было семьдесят девять лет. С кем только не доводилось ему играть!.. Он играл с Морепа, с графом д’Артуа, столь же искусным игроком в вист, как и в мяч, с князем де Полиньяком, с епископом Луи де Роганом, с Калиостро, с принцем де ла Липпом, с Фоксом, с Дундасом, с Шериданом, с принцем Уэльским, с Талейраном, с самим чертом, посылая себя ко всем чертям, в худшие минуты эмиграции. Противники должны были быть достойны его. Имевшие доступ в дворянские салоны англичане составляли обычный контингент сил для этой партии, о которой говорили как о некоем учреждении и которую называли «вистом Сент-Альбана», как при дворе сказали бы «вист короля».

Однажды вечером в гостиной госпожи де Бомон были раскрыты зеленые столы; ожидали прибытия одного англичанина – г-на Гартфорда – для участия в партии маркиза. Англичанин имел некоторое отношение к промышленности, так как стоял во главе хлопчатобумажной фабрики в Pont-aux-Arches, которая, заметим в скобках, была одною из первых фабрик в этом краю, тугом на новшества не вследствие невежества или непонимания своих выгод, а вследствие чрезмерной осторожности, составляющей отличительную черту нормандского характера. Разрешите мне еще одно замечание в скобках: нормандцы производят на меня всегда впечатление той монтениевской лисицы, которая была так сильна в логике. Я уверен, что там, где они наложат свою лапу, вода в реке уже остановлена и что они на эту мощную лапу в состоянии еще приналечь.

Но, возвращаясь к англичанину, господину Гартфорду, которого молодежь называла просто Гартфорд, несмотря на то что ему стукнуло пятьдесят и что седая голова его с коротко остриженными блестящими волосами напоминала ермолку из белого атласа, следует сказать, что он был любимцем маркиза. В этом нет ничего удивительного. То был истый игрок, человек, для которого жизнь (в сущности, настоящая фантасмагория) имела значение и реальность лишь в те минуты, когда он держал в руках карты; словом, человек, повторявший беспрестанно, что высшее наслаждение в жизни – выигрывать, а следующее за ним – проигрывать в карты: эта великолепная аксиома Шеридана высказывалась им с такою искренностью, что никто не считал ее заимствованною. Впрочем, исключая порочное пристрастие к картам (за него маркиз де Сент-Альбан простил бы ему самые высокие добродетели), г-н Гартфорд слыл человеком, обладавшим всеми фарисейскими и протестантскими качествами, которые у англичан определяются удобным словом honorability2. Он считался безупречным джентльменом. Маркиз увозил его к себе на целые недели в замок Ванильвер и в городе видался с ним ежедневно. В этот вечер все, не исключая и маркиза, были удивлены тем, что точный и корректный иностранец опаздывал…

Стоял август. Окна выходили в прекрасный сад, какие встречаются только в провинции, и молодые девушки, склонив головки, беседовали, стоя группами в оконных нишах. Маркиз сидел за карточным столом и хмурил свои длинные седые брови. Локтями он опирался о стол. Его старчески прекрасные руки, сложенные у подбородка, поддерживали выразительное лицо, напоминавшее своим величием Людовика XIV, на котором в эту минуту были написаны изумление и ожидание. Наконец слуга доложил о прибытии г-на Гартфорда. Он вошел, безукоризненно одетый, как всегда, в ослепительных воротничках, с пальцами, сплошь покрытыми перстнями, как впоследствии ходил г-н Бульвер, с индийским футляром в руке, посасывая ароматическую пастилку (он только что пообедал) для уничтожения запаха портвейна и анчоусов.

Но г-н Гартфорд был не один. Поклонившись маркизу, он, словно ожидая упрека в опоздании, поспешил представить своего друга шотландца Мармора де Каркоэля, считавшегося в Англии одним из лучших игроков в вист и свалившегося к Гартфорду как снег на голову во время обеда.

То обстоятельство, что Каркоэль был лучшим вистером Соединенного Королевства, вызвало чарующую улыбку на бледных губах маркиза. Партия составилась тотчас же. Торопясь приступить к игре, г-н де Каркоэль не снял перчаток; последние своим изяществом напоминали знаменитые перчатки Брайана Бруммеля, в кройке которых принимали участие трое специалистов-рабочих: двое кроили кожу для ладони, а третий – для большого пальца. Каркоэль оказался партнером маркиза де Сент-Альбана. Это место было уступлено ему вдовствующей герцогиней де Гокардон, занимавшей его раньше.

Мармору де Каркоэлю, милостивые государыни, было на вид лет двадцать восемь; но знойные лучи солнца, неведомые труды, а быть может, и страсти состарили его лет до тридцати пяти. Лицо было некрасиво, но очень выразительно. Волосы были черные, жесткие, прямые, короткие, и он часто откидывал их со лба рукою. В этом движении было зловещее красноречие. Казалось, он отгонял от себя угрызения совести. Это бросалось в глаза сразу и, как всякая глубокая черта, поражало и впоследствии.

Я в течение нескольких лет знал Каркоэля и утверждаю, что его мрачный жест, повторяемый им раз десять в течение часа, производил всегда одинаковое впечатление и вызывал в уме сотен людей одну и ту же мысль. Правильный, хотя и невысокий лоб выражал смелость. Выбритые губы (в то время не носили усов, как носят теперь) были неподвижны и могли бы привести в отчаяние Лафатера и всех, кто думает, что характер человека яснее виден в подвижных линиях рта, нежели в выражении глаз. Когда он смеялся, глаза его не улыбались; он обнажал ряд жемчужных зубов, какими природа награждает иногда сынов моря – англичан, портящих их, однако, как и китайцы, своим ужасным чаем. Овальное лицо оливкового цвета, со впалыми щеками, было покрыто густым загаром от солнца, которое, судя по сожженной коже, не было солнцем туманной Англии. Длинный, прямой и сильно выдающийся нос разделял тесно поставленные черные макбетовские глаза, что, как говорят, является признаком капризного характера или ненормальности ума. Одет он был изысканно. Сидя в небрежной позе у карточного стола, он казался выше, чем был на самом деле, – вследствие некоторой несоразмерности туловища; но за исключением этого недостатка он был сложен превосходно, гибок и силен, как тигр под бархатной шкурой. Хорошо ли говорил он по-французски? Соответствовал ли его голос (резец, которым мы запечатлеваем наши мысли в умах слушателей и которым вводим их в заблуждение) тому жесту, который я как сейчас вижу перед собою? В тот вечер его голос не вызвал ни в ком трепета. Обычным звуком произносил незнакомец леве да онеры3 – единственные слова, равномерно прерывающие глубокую и величавую тишину, среди которой проходит игра.

Итак, в этой гостиной, кишевшей людьми, для которых приезд англичанина не был событием, никто, исключая игравших за столом маркиза, не обратил особого внимания на неизвестного игрока, приведенного Гартфордом. Молодые девушки не удостоили его даже взглядом. Они были заняты обсуждением (в ту пору привыкали уже обсуждать) состава бюро их конгрегации и выхода в отставку одной из вице-председательниц общества, которой в этот вечер не было у госпожи де Бомон. Это дело было поважнее, чем разглядывать какого-то англичанина или шотландца. К тому же они были несколько утомлены и разочарованы постоянным ввозом этих англичан и шотландцев. Подобно всем остальным, он, наверное, будет занят одними дамами бубен и треф! К тому же еще протестант! Еретик! Будь он хотя бы еще католический лорд Ирландии! Что касается почтенных людей, сидевших за другими карточными столами, когда доложили о приходе Гартфорда, то они рассеянно взглянули на иностранца, шедшего за ним, и снова поникли головами над картами, как лебеди, погружающие свои длинные шеи в воду.

Партнером Сент-Альбана очутился де Каркоэль, а визави Гартфорда оказалась графиня Дю-Трамблэ де Стассевиль; дочь ее Эрминия, нежнейший цветок, распускавшийся в оконных нишах этой гостиной, беседовала с мадемуазель Эрнестиной де Бомон. Случайно взор Эрминии упал на тот стол, за которым играла ее мать.

– Посмотрите, Эрнестина, – прошептала девушка, – как сдает шотландец!

Господин де Каркоэль только что снял перчатки. Он вынул из раздушенного замшевого футляра красивые, словно выточенные руки, которые могли бы составить предмет культа для молоденькой любовницы, и начал сдавать, как сдают обычно, по одной, но вращательным движением столь изумительной быстроты, что оно поражало, словно фортепианная игра Листа. Человек, умевший так сдавать, должен был владеть картами в совершенстве… За этой изумительной и строгой манерой скрывалось лет десять игорной практики.

– Это – дурного тона победа над трудностью, – высокомерно произнесла Эрнестина с презрительной усмешкой. – Но что делать! Дурной тон торжествует в настоящее время по всей линии!

Суровый приговор в устах юной девицы! Отличаться «хорошим тоном» в глазах этой красавицы значило гораздо больше, чем обладать умом Вольтера. Эрнестина де Бомон была не на своем месте и умирала с досады, что она не камерера где-нибудь при дворе испанской королевы.

Маркиз уезжал домой обычно около полуночи. Гартфорд почтительно провожал его, доводя под руку до кареты.

– Ваш Каркоэль – бог шлема! – сказал маркиз с восторженным удивлением. – Устройте так, чтобы он погостил у нас подольше.

Гартфорд обещал, и старый маркиз, невзирая на свой пол и возраст, собрался разыгрывать роль гостеприимной сирены.

Я описал вам первое появление Каркоэля, прожившего затем в нашем городке несколько лет. Сам я на вечере не был; но мне передавал о нем родственник, который был старше меня и, играя в карты, как все молодые люди в этом городе, где игра была единственным утолением страстей, подпал под влияние «бога шлема». Этот обыденный, прозаический вечер с выигранною партией в вист, рассматриваемый сквозь призму воспоминаний, обладающих особою магическою силою, примет впоследствии размеры, которые, быть может, вас удивят. Графиня де Стассевиль, четвертое лицо, участвовавшее в партии, говорил мой родственник, отнеслась к своему проигрышу с тем аристократическим безразличием, с которым она относилась ко всему на свете. Быть может, там, где куются судьбы людей, эта партия определила ее судьбу. Кто разгадает эту тайну человеческой жизни?.. В тот вечер никто не наблюдал за графиней. Зал был наполнен стуком марок и фишек… Было бы любопытно подметить, не к этой ли минуте относилось зарождение в этой женщине, холодной и острой, как льдинка, того чувства, о котором догадывались впоследствии с ужасом и говорили не иначе как шепотом.

Графине Дю-Трамблэ де Стассевиль было лет сорок; она была слабого здоровья, и такой хрупкости и бледности, которыми отличалась она, до нее я не видывал. Ее резкий бурбонский профиль, светло-каштановые волосы, тонкие, плотно сжатые губы выдавали в ней породистую женщину, в которой гордость может легко дойти до жестокости. Бледный, слегка желтоватый цвет лица придавал ей болезненный вид.

– Она заставила себя назвать Констанцией, – говорила Эрнестина де Бомон, черпавшая свои эпиграммы даже у Гиббона, – с тем чтобы ее могли называть Констанцией Хлор…

Всякий, кто знал ум Эрнестины де Бомон, мог в этой остроте увидеть злую шутку. Невзирая, однако, на бледность графини, на губы ее цвета увядшей гортензии, проницательный наблюдатель именно в этих тонких, дрожащих, как натянутая тетива лука, губах должен был подметить ужасающее выражение сдержанной страсти и воли. Провинциальное общество не замечало этого. В рисунке тонких, убийственных губ оно видело только стальное жало, с которого беспрестанно слетали острые стрелы ее насмешек. Зеленовато-синие глаза (у графини в глазах, как и в ее гербе, был зеленый цвет с золотистыми искрами) горели, как две неподвижные звезды, не согревая лица. Эти изумруды с золотистыми бороздками, сидевшие глубоко под выпуклым лбом с белокурыми бровями, были холодны, словно вынутые из чрева Поликратовой рыбы. Только ум, блестящий и острый, как дамасская сталь, зажигал искры в стеклянном взоре. Женщины ненавидели графиню Дю-Трамблэ за ум, как ненавидят за красоту. В самом деле то была ее особая красота! Подобно мадемуазель де Ретц, портрет которой нарисован нам кардиналом с трезвостью человека, отрешившегося от юношеских ослеплений, у графини был недостаток в сложении, который, судя строго, можно было счесть за порок. Денежные средства графини были значительны. Муж, умирая, оставил ей двух детей, о которых она не особенно заботилась: глупого мальчика, доверенного отеческому, но довольно бесплодному попечению старого аббата, ничему ребенка не учившего, и дочь Эрминию, красота которой могла вызвать восторги самых изысканных и требовательных кружков Парижа. Дочь свою графиня воспитала безупречно – с точки зрения официального воспитания. Безупречность графини де Стассевиль всегда походила несколько на вызов. Этот характер носила даже ее добродетель, и кто знает, не была ли то единственная причина, вследствие которой графиня ею дорожила? Факт тот, что она была добродетельна. Ее репутация бросала вызов клевете. Злоязычные люди не имели случая поточить зубы об этот напилок. Досадуя на то, что не удавалось запятнать ее доброе имя, люди выбивались из сил, обвиняя ее в холодности. Последняя зависела, разумеется (вопрос разбирался даже научно!), от недостатка в крови кровяных шариков. Ее лучшие подруги чуть-чуть не открыли в ее сердце пресловутой исторической «предельной черты», придуманной специально для очаровательной и весьма известной женщины прошлого столетия в объяснение того факта, что она в течение целых десяти лет держала всех щеголей Европы у своих ног, не позволяя им подняться ни на вершок выше.