Czytaj książkę: «Wie die Westmusik ins Ostradio kam»

Wolfgang Martin

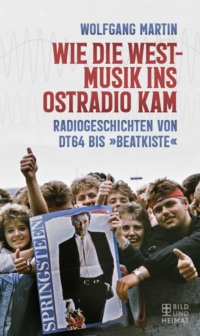

Wie die Westmusik ins

Ostradio kam

Radiogeschichten von

DT64 bis »Beatkiste«

Bild und Heimat

Von Wolfgang Martin liegt bei Bild und Heimat außerdem vor:

Sagte mal ein Dichter. Holger Biege. Die Biografie (2019)

eISBN 978-3-95958-800-3

1. Auflage

© 2020 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin

Umschlagabbildung: ullstein bild / Herbert Schulze

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Statt eines Vorwortes

Auszug aus der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2019 am 25. September 2019 in der Elbphilharmonie Hamburg:

»Und auch jenseits des Eisernen Vorhangs hatte man offenbar verstanden, dass Westmusik nicht einfach abzustellen war. Ich jedenfalls erinnere mich an die leidenschaftlichen Auseinandersetzungen um den Ostberliner Jugendsender DT64 vor und nach dem Mauerfall. Er war lange Jahre der einzige Sender, der Rock, Pop und andere populäre Musik im Programm hatte. Er war ein Ventil und der Staatsführung ebenso lange ein Dorn im Ohr.

Rock und Pop war verdächtig. Der Sound der Freiheit ängstigte die, die mit Freiheit nichts am Hut hatten. Das elfte Plenum des ZK der SED jedenfalls schon 1965, im Jahr nach der Gründung von DT64, als es feststellte, der ›schädliche Einfluss‹ von Beatrhythmen ›auf das Denken und Handeln von Jugendlichen‹ sei ›grob unterschätzt‹ worden. Deshalb hat es lange gedauert, bis Udo Lindenberg kommen durfte und die Scorpions ›Wind of Change‹ pfeifen konnten.

Wirklich schaden konnte dieses Verdikt Erich Honeckers dem Sender dennoch nicht. Er wurde mal bedrängt, mal nicht, existierte aber weiter und sendete in Konkurrenz zum SFB und RIAS. Als nach dem Fall der Mauer vor bald 30 Jahren die Frequenzen außerhalb Berlins RIAS übergeben werden sollten, protestierten die Hörer so unüberhörbar, dass der Handel schon am nächsten Tag rückgängig gemacht wurde. Ich finde: eine schöne Geschichte ostdeutscher Selbstbehauptung.

Deshalb: Das Radio hat Einfluss. Man kann ihn nutzen, im Guten wie im Bösen. Das Radio kann ein kleiner brauner Volksempfänger sein, aus dem nur eine Stimme dröhnt – oder ein Medium, das jede und jeden zu Wort kommen lässt, das überall hingeht und überall gehört wird, ein Radio, das die ganze Vielfalt unserer Lebenswelten zu Klang und Sprache bringt.«

I Ein Sputnik ist abgestürzt … oder der Anfang vom Ende

Aus den Westmedien erfuhren die Bürger*innen der DDR am 18. November 1988, »dass die Auslieferung der deutschsprachigen Ausgabe der sowjetischen Zeitschrift Sputnik durch den Postzeitungsvertrieb der DDR ab sofort eingestellt wird«. Im Klartext bedeutete das nichts anderes als ein Verbot dieser seit 1967 von der sowjetischen Nachrichtenagentur Nowosti in mehreren Sprachen herausgegebenen Zeitschrift, vertrieben in den »befreundeten sozialistischen Ländern« wie auch im westlichen Ausland. Die deutschsprachige Ausgabe erschien sowohl in der DDR als auch in der BRD.

Sputnik verstand sich »als Digest der sowjetischen Presse«. Als Vorbild gilt die Reader’s Digest, die seit dem 5. Februar 1922 in New York regelmäßig veröffentlicht wurde. Reader’s Digest ist »eine Zeitschrift mit internationaler Verbreitung, die ursprünglich dadurch bekannt wurde, dass sie Artikel anderer Zeitschriften sowie Buchauszüge und Bücher in mehreren Sprachen, teilweise in gekürzter Form, veröffentlicht«.

In Neues Deutschland, dem Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), wurde die Einstellung der Sputnik-Auslieferung in der DDR am 19. November 1988 kurz und bündig begründet: »Wie die Pressestelle des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen mitteilt, ist die Zeitschrift Sputnik von der Postzeitungsliste gestrichen worden. Sie bringt keinen Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft dient, stattdessen verzerrende Beiträge zur Geschichte.«

Natürlich war diese Maßnahme nicht nur ein weiterer Beweis für die »Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit durch die SED«, sondern zugleich die erste schwerwiegende Reaktion der Regierung der DDR auf die »Glasnost- und Perestroika-Politik des KPdSU-Generalsekretärs Michail Gorbatschow«. Schon seit längerem war den DDR-Oberen die zunehmende kritische Berichterstattung in den Sputnik-Heften ein Dorn im Auge. Schließlich konnten darin die DDR-Bürger*innen schwarz auf weiß lesen, welche »politischen Umwälzungen in der Sowjetunion stattfanden und sie lasen über Verbrechen Stalins, der mit Hitler verglichen wurde … auch an seinem prominenten Nachfolger Leonid Breschnew wurde Kritik geübt«, hieß es in den Kommentaren westlicher Medien.

Doch weiter mit den Ereignissen am 19. November 1988, der ein Sonnabend war: Im Jugendradio DT64 beginnt um 13 Uhr nach den Nachrichten die Sendung »Auf-Takt« mit SILKE HASSELMANN am Mikrofon und Redakteur ACHIM GRÖSCHEL im Sendestudio.

In ihrer Begrüßung sagt die Moderatorin den Satz: »Ein Sputnik ist heute abgestürzt«, unterlegt mit einer Instrumentalmusik der englischen New-Wave-Band SIGUE SIGUE SPUTNIK, mit ihrem einzigen internationalen Top-Ten-Hit »Love Missile F1-11«. Allerdings konnte wohl kaum ein Hörer das Spielen dieses Titels sofort in Verbindung mit der Begrüßung durch die Moderatorin und ihrem folgenschweren Satz bringen.

Das passierte eher mit dem anschließenden Musikstück, das aber nicht angesagt wurde: »Aufruhr in den Augen« der Gruppe PANKOW, das von der Musikredaktion gar nicht geplant war. Konnte es nämlich nicht, denn das Lied stand zu dieser Zeit im Rundfunk der DDR bereits auf dem Index. Im Sprachgebrauch der Medienverantwortlichen gab es das Wort »Index« natürlich nicht, auch nicht das Wort »Verbot«. Stattdessen hieß es: »Das Lied solle momentan nicht in Sendungen eingesetzt werden«.

Übermittelt wurde diese »Empfehlung«, die für die Redakteure jedoch eine bindende Weisung war, über die sogenannten Argus. Diese beinhalteten Informationen und Argumentationen, die normalerweise wöchentlich, in politisch unruhigen Zeiten durchaus öfter, über einen langen Weg der Instanzen bis in die einzelnen Redaktionen an jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter weitergegeben werden mussten. In der Regel geschah das mündlich, aber natürlich musste sich jeder Vorgesetzte seine schriftlichen Aufzeichnungen machen, um sie dann an die jeweils nächste Ebene (nach unten) zu leiten.

Am Anfang dieser Kette stand eine Abteilung des Zentralkomitees der SED mit dem martialischen Namen »Agitation und Propaganda«, angeführt von einem Sekretär, »zuständig für die Organisation und Lenkung der Massenmedien«. 1988 war das bereits seit fast zehn Jahren in dieser Funktion Joachim Herrmann, ehemaliger Chefredakteur von Neues Deutschland, dem »Zentralorgan der SED«. Seine Abteilung Agitation war zugleich die »wichtigste Zensurbehörde der DDR«.

Von da aus wurden all diese Informationen, Argumentationen und Anweisungen nach unten weitergegeben, zuerst an die Vorsitzenden der Staatlichen Komitees für Rundfunk und für Fernsehen sowie an die Chefredakteure der Zeitungen und Zeitschriften.

Der Rundfunkvorsitzende gab sie weiter an die Intendanten der einzelnen Radioprogramme und die Hauptabteilungsleiter der zentralen Bereiche, darunter auch die »Hauptabteilung Musik«. Von da aus ging es an die Wort- und Musik-Chefredakteur*innen der fünf Sender Radio DDR, Stimme der DDR, Berliner Rundfunk, Radio Berlin International (das Auslandsprogramm des DDR-Rundfunks) und Jugendradio DT64 sowie an die Chefs der von Radio DDR aus der »Berliner Zentrale« gelenkten und verantworteten Bezirksstudios in allen 14 damaligen Bezirken der DDR. Ganz am Ende dieser Kette wurden diese, inzwischen stark gefilterten Informationen und Argumentationen, über die Redaktionsleiter*innen an die Redakteur*innen in den Fachredaktionen geleitet.

Darin war Herrschaftswissen durchaus einkalkuliert. Nicht jeder durfte alles erfahren, sondern nur das, was für seinen Bereich und seine spezifische Arbeit und Zuständigkeit wichtig war. Da es sich ja um »politisch und ideologisch eingeordnete Argus« handelte, wurde bei »besonders brisanten Themen« in der Auswahl der Informationsempfänger zwischen eher vertrauenswürdigen Genoss*innen, also SED-Mitgliedern, und eher nicht vertrauenswürdigen Nicht-Genoss*innen unterschieden.

Die erste Gruppe erhielt ihre Informationen dann in den entsprechenden Parteiversammlungen, gelegentlich mit der Auflassung zur Verschwiegenheit gegenüber den anderen Mitarbeiter*innen.

1982 wurde ich, zu diesem Zeitpunkt Musikredakteur in der Redaktion Jugendmusik von Stimme der DDR, durch einen Vorfall im Bereich Chefredaktion Musik, infolgedessen sich das Personalkarussell drehte, von jetzt auf sofort zum Redaktionsleiter berufen. Mein damaliger Redaktionsleiter musste ebenfalls umgehend als neuer Chef in die Redaktion Tanz- und Unterhaltungsmusik wechseln. Ich hatte von nun an die Pflicht, diese wöchentlichen Argus, die ich zuvor vom Musik-Chefredakteur erhalten hatte, an meine Kolleg*innen weiterzugeben.

Das blieb so auch nach meinem Wechsel zum Jugendradio DT64 im Jahr 1985, was später noch eine Rolle spielen wird. Da ich meine Hefte mit den Argu-Niederschriften bis heute aufgehoben habe, kann ich sehr genau nachvollziehen, welchen politischen Wirbel die »Sputnik-Affäre« im November 1988 verursachte. Schon vor den Ereignissen am 18./19. November 1988 und den daraus resultierenden »kaderpolitischen Konsequenzen« für die Moderatorin und den Redakteur der Sendung war uns Anfang November aus der sogenannten Komitee-Argu(mentation), also vom Vorsitzenden des Staatlichen Rundfunkkomitees, vermittelt über die zuvor geschilderte Informationskette, Folgendes zum Thema Sputnik mitgeteilt:

»Die neueren Ausgaben der sowjetischen Zeitschrift Sputnik seit dem Sommer 1988 enthalten vermehrt sensationslüsterne und spekulative Artikel, insbesondere zu historischen Themen. Es werden Behauptungen aufgestellt, ›Stalin sei schuld am Zweiten Weltkrieg‹, sei ›eine Marionette Hitlers gewesen‹, ›Stalin hätte die Aktionseinheit der Arbeiterklasse vor 1933 mit verhindert‹, ›Hitler sei ohne Stalin nicht denkbar‹.

Unser Standpunkt: Das ist eine Verdrehung der historischen Tatsachen, der der Gegner (Anm. d. Autors: gemeint ist der Westen, seine Medien und Historiker) Beifall spenden muss …›Adenauer hätte davon nur geträumt‹, die ›Einschränkung der Schuld Hitlers ist eine Vereinfachung der komplizierten Prozesse ‹.«

Diese Darstellung, so wurde uns mitgeteilt, »sei nicht nur Geschichtsfälschung und Missbrauch, sondern habe ganz klar antikommunistische Tendenzen«. Wir erfuhren, dass zu diesem Zeitpunkt von jeder Sputnik-Ausgabe 180 000 Exemplare in der DDR vertrieben wurden oder, wie es Spötter ausdrückten, »in der gefährlichen medialen und politischen Umlaufbahn der DDR kreisten«. Allerdings wurde uns auch gesagt, dass eine »offensive Auseinandersetzung mit dem Thema in unseren Sendungen nicht zulässig sei«, da es dann »den Grad der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der UdSSR erreichen würde«. Stattdessen hieß es: »Wir betreiben unsere eigene Geschichtsdarstellung und Propaganda … der Vertrieb des Sputnik oder eines anderen sowjetischen Presseerzeugnisses in der DDR ist unsere Angelegenheit, aber die Einmischung in bestimmte Diskussionen könnte den Beziehungen schaden«.

Insofern war es am einfachsten, den Vertrieb der Zeitschrift in der DDR zu stoppen, ohne es – siehe Pressemitteilung dazu im Neuen Deutschland – näher zu begründen, wie es bei solch heiklen Themen Usus war. Erst recht, wenn es die Beziehungen zum »großen Bruder« betraf, die fast 40 Jahre das Tun und Handeln des »ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden« bestimmten und erst mit dem Erscheinen Gorbatschows auf der politischen Bildfläche ins Wanken gerieten.

Allerdings hatten die Regierenden im Land und auch unsere Rundfunkverantwortlichen nicht damit gerechnet, dass sich immer mehr Menschen trauen, zu widersprechen und eine kritische Meinung zu äußern. Ich erinnere mich, dass es auch in unserer Musikredaktion, der sogenannten Abendredaktion, die zuständig war für die Musiksendungen im Abendprogramm von Jugendradio DT64 (es gab auch eine Tagesredaktion), heftige Erwiderungen auf die von mir vorgetragene Argu zum Sputnik-Thema gab. Das war insofern bemerkenswert, weil die Kolleg*innen das normalerweise, wenn ich Montagfrüh in unserer Redaktionssitzung zum Wochenbeginn die jeweilige Argu-Litanei vortrug, eher gelangweilt aufnahmen, höchstens mal mit der Bemerkung versahen: »Was ist denn das schon wieder für ein Schwachsinn …«

Und dann lief diese »Auf-Takt«-Sendung vom 19. November 1988, nach der beim Jugendradio DT64 nichts mehr blieb, wie es schon vorher nur noch punktuell gewesen war. Weniger als ein Jahr vor dem Mauerfall. Aber ein solches Ereignis konnte sich zu diesem Zeitpunkt niemand von uns vorstellen. Wir wurden von unseren Vorgesetzten zu »größter Wachsamkeit« aufgefordert, mussten nun wieder jedes Manuskript – egal ob für eine Live- oder eine vorproduzierte Sendung – genauestens gegenlesen und abzeichnen, was in den Jahren zuvor mitunter nicht so genau genommen worden war. Damit war auch ganz klar die politische Verantwortung der »zur Manuskriptfreigabe« berechtigten Redakteur*innen und Redaktionsleiter*innen geklärt, die somit zur Verantwortung gezogen werden konnten, wenn etwas über den Sender ging, was nicht den politischen Vorgaben entsprach.

Dementsprechend folgten auch die Bestrafungen der beiden Hauptakteure dieser Sputnik-Sendung. In meinen Aufzeichnungen, leider nicht mit dem konkreten Datum versehen, steht: »… gegen Silke Hasselmann wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht … als Autorin mehrerer Beiträge, die sich bewusst gegen die Staatspolitik der DDR wenden …«

Diese Konsequenzen waren nicht unerheblich: Silke Hasselmann wurde strafversetzt in eine Politikredaktion von Stimme der DDR. Um das absurde Vorgehen gegen eine Moderatorin (sie gehörte bei DT64 zu den Besten) und Rundfunkjournalistin noch zu erhöhen, war diese Versetzung gekoppelt an ein Mikrofonverbot. Achim Gröschel erhielt »wegen gravierender Dienstpflichtverletzung in der Sendung am 19.11.1988 … einen strengen Verweis, da er in politischer Verantwortungslosigkeit eigenmächtig den Einsatz eines gesperrten Musiktitels vorgenommen hat«. Gemeint war jener Titelsong des 1988 von der Gruppe Pankow veröffentlichten Albums Aufruhr in den Augen.

Ab sofort wurden den Redaktionsleitern und Chefredakteuren beim Jugendradio – und vermutlich nicht nur denen – strengere »Kontrollpflichten« bei der »Freigabe von Manuskripten und Sendungen« auferlegt.

Wie für mich alles anfing

1971/72 musste ich meinen »Ehrendienst« in der Nationalen Volksarmee (NVA), den sogenannten Grundwehrdienst, ableisten. Versuchen, mich für drei Jahre als Berufssoldat anzuwerben, konnte ich konsequent ausweichen. Wie mir das gelang, obwohl es ja Voraussetzung dafür war, nach der NVA-Zeit studieren zu können, ist mir heute nicht mehr erinnerlich. Den Felix Krull von Thomas Mann hatte ich damals jedenfalls noch nicht gelesen. Diese 18 Monate waren für mich zartbesaiteten jungen Mann eine ziemlich schlimme Zeit, an die ich mich nur sehr ungern erinnere. Ich kann bis heute nicht verstehen, dass Männer, die bei der Armee waren, diese Zeit an Stammtischen geradezu glorifizieren.

Sicher gab es auch einiges auf der Habenseite: in erster Linie neue Freunde, mit denen man dieselben Interessen teilte; in meinem Fall in der Ausbildung zum Fernschreiber sogar ganz praktische Voraussetzungen für meinen späteren Beruf, das Perfektionieren des Zehnfinger-Maschinenschreibens, denn das hatte ich schon zuvor während meiner Berufsausbildung zum Schriftsetzer gelernt. Auf meinem Abschlusszeugnis steht übrigens als genaue Berufsbezeichnung »Facharbeiter für Druckformenherstellung«.

Vor allem in der Freizeit nutzte ich die Möglichkeit, ausgiebig meinen Hobbys nachzugehen, in erster Linie Lesen und Musikhören. Ich habe in diesen 18 Monaten so viele Bücher gelesen wie nie später in einem solchen Zeitraum. In der Hauptsache die großen Werke der Weltliteratur, die mir in der kaserneneigenen Bibliothek zur Verfügung standen, von Hugo und Balzac über Gogol und Dostojewski bis zu Hemingway und vielen anderen.

Ein paar eigentlich verbotene Bücher aus dem Westen, die wir mit in die Kaserne geschmuggelt hatten, waren auch dabei. Und so erschütterten mich zum ersten Mal die Antikriegsromane von Erich Maria Remarque, allen voran das 1929 erstmals in Buchform veröffentlichte Im Westen nichts Neues, das die Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten thematisiert.

Ausgerechnet der Roman eines russischen Autors packte mich in besonderer Weise und verursachte zugleich die größten Probleme, eine westdeutsche Paperback-Ausgabe in die Kaserne einzuschmuggeln: Boris Pasternaks Doktor Schiwago. Oberflächlich betrachtet die herzzerreißende Liebesgeschichte des russischen Arztes und Dichters Juri Schiwago und seiner Geliebten Larissa, genannt Lara, ist die Handlung eingebettet in die Zeitenwende vor, während und nach der Oktoberrevolution in Russland, aus der die Bolschewiki als Sieger hervorgingen und die mit der Gründung der Sowjetunion am 30. Dezember 1922 das Ende des Zarenreiches bedeutete. Juri Schiwago entwickelt sich in dieser Zeit und Geschichte vom glühenden Sozialisten zum standhaften Dissidenten mit tragischem Ende, auch in der Liebesgeschichte mit Lara. Das Buch und auch die Verfilmung von 1965, mit Omar Sharif und Julie Christie in den Hauptrollen, waren in der DDR verboten. Der Film wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, darunter auch für die »Beste Filmmusik« von dem in Hollywood enorm erfolgreichen französischen Komponisten MAURICE JARRE, Vater des Elektronik-Klangzauberers JEAN-MICHEL JARRE. Besonders eine Melodie, »Lara’s Theme«, wurde zu einem Evergreen in der Geschichte der Filmmusik.

An dieses verbotene Leseerlebnis erinnerte ich mich viele Jahre später, als ich am 4. Juli 1996 das Filmmusik-Konzert »Von Hollywood nach Berlin« beim 5. Classic Open Air auf dem Berliner Gendarmenmarkt erleben durfte. Es spielte das Deutsche Filmorchester Babelsberg und der Dirigent war kein Geringerer als Maurice Jarre selbst. Im Anschluss an seine Pressekonferenz gab mir der außerordentlich bescheiden wirkende Weltstar ein Autogramm auf die von mir mitgebrachte amerikanische Original-LP mit dem Dr. Schiwago-Soundtrack.

Und ein drittes Buch mit ganz anderer Thematik wühlte mich damals besonders auf: J. D. Salingers Der Fänger im Roggen. Als ich mir den Roman vor einiger Zeit noch einmal in einer Jubiläumsedition gekauft habe, weil meine alte Ausgabe durch das viele Verleihen irgendwann gar nicht mehr zu mir zurückkam, und erneut gelesen habe, hat er mich nicht halb so sehr berührt wie beim ersten Lesen. Aber da liegen ja auch fast 50 Jahre dazwischen.

Anders ist es mit der Musik. Die hat mich mein ganzes bisheriges Leben gefangen genommen. Das ging schon während der Schulzeit los, als ich 1965 zum ersten Mal im Westradio THE BEATLES hörte. Damals besuchte ich die Polytechnische Oberschule in Falkenberg (Mark), ehemals Kreis Bad Freienwalde im Bezirk Frankfurt/Oder (heute Brandenburg), und wohnte im Internat in Cöthen, eines Schülerheims des Ministeriums für Außenwirtschaft der DDR, ausschließlich für Kinder und Jugendliche, deren Eltern für einige Jahre im Auftrag dieses Ministeriums im Ausland arbeiteten. Meine Eltern waren von 1964 bis 1968 in Kuba, die meines Zimmerkumpels Norbert, mit dem ich auf dem zwei Kilometer langen Schulweg zwischen Cöthen und Falkenberg immer lauthals die Songs der Beatles sang, arbeiteten in Ceylon, heute Sri Lanka.

Dadurch war Norbert eindeutig im Vorteil, denn der kleine Inselstaat im Indischen Ozean war ja westlich geprägt und sein Vater brachte ihm sogar Schallplatten von dort mit. Kuba war aber auch nicht so schlecht, denn immerhin durfte ich im Gegensatz zu meinem Freund die Eltern besuchen, im Juli und August 1966, die gesamten Sommerferien.

Seither verfolge ich alles, was auf Kuba, das geografisch zur Inselgruppe der Großen Antillen gehört, passiert – politisch, gesellschaftlich, kulturell. Mich interessieren vor allem Land und Leute – und die auf der ganzen Welt bekannte und populäre kubanische Musik, die im 19. Jahrhundert wurzelt, mit all den Einflüssen aus der jahrhundertewährenden Kolonisierung durch die verschiedenen europäischen Mächte in dieser Region, auf der Insel Kuba vor allem die Spanier. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, der Versklavung der indianischen Ureinwohner auf der Insel, gelangten durch die Eroberer und künftigen Kolonialmächte diverse kulturelle Zutaten in die traditionelle polyphone kreolische Volksmusik, erweitert um die Einflüsse der aus Afrika verschifften »neuen« Sklaven, Schätzungen zufolge fast eine Million. Man spricht daher auch von »afro-kubanischer« Musik, ihrer insbesondere rhythmischen Verschmelzung der vielfältigen Musik der spanischen Regionen – aus Andalusien, Galizien, Katalonien, dem Baskenland oder den Kanarischen Inseln – mit der von den Sklaven mitgebrachten Musik aus Afrika.

Mit der Abschaffung der Sklaverei 1886 und der Herausbildung eines eigenen Nationalbewusstseins entwickelten die Kubaner Ende des 19. Jahrhunderts ihre ganz eigene Musikkultur. Die Spanier mussten weichen, dafür übernahmen die USA die Insel und setzten bis zur siegreichen Revolution der Guerillakämpfer um Fidel Castro, Che Guevara und Camilo Cienfuegos am 1. Januar 1959 Marionettenregierungen ein. Dessen ungeachtet entwickelte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein, nun auch über Lateinamerika hinaus, viel beachtetes eigenständiges Musikleben auf Kuba. Nach der Revolution begründete die sozialistische Castro-Regierung mit der musikalischen Breitenförderung der zahlreichen Talente aller Volksgruppen – und zwar von Kind auf bis zu den Greisen – eine nie dagewesene authentische und nationale Musikkultur.

Meine Sammlung weltweit veröffentlichter kubanischer Musik, mittlerweile auf gut 250 Tonträgern, liefert dafür einen beeindruckenden hörbaren Beweis. Kurioserweise war die erste Schallplatte, die ich 1966 von meinem Vater geschenkt bekam, eine EP mit vier Titeln, aufgenommen von dem damals in Kuba sehr populären DDR-Orchester von ALFONS WONNEBERG, das voll den kubanischen Sound spielte. Ich glaube, sie hieß RDA saluda a Cuba, also »DDR grüßt Cuba«, veröffentlicht auf dem staatlichen Schallplatten-Label EGREM.

Diese Sommerferien auf Kuba im Jahr 1966 legten den Grundstein für mein bis heute währendes Interesse für dieses Land. Fast drei Wochen, meine Eltern hatten dafür ihren Jahresurlaub genommen, reisten wir mit einem Skoda kreuz und quer über drei Viertel der Insel, leider nicht bis nach Santiago de Cuba. Mein Vater kannte ja all die Orte aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Ingenieur für Rundfunk- und Fernsehtechnik. Großes Thema der »sozialistischen Bruderhilfe« war damals die Entwicklung von Funktelefonen, u. a. für den Taxibetrieb.

Neben der während dieser Zeit entstandenen Liebe zur kubanischen Musik und der im wahrsten Sinne des Wortes sonnigen Lebensart der Kubaner entdeckte ich erstmals das literarische Werk des großen US-amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway, der von 1939 bis kurz vor seinem Tod 1961 in Havanna lebte. Seine Finca, ein großer Park mit Wohnvilla und einem Turm, in dem der Überlieferung nach 57 Katzen gelebt haben sollen, schenkte Hemingways letzte Frau, nach dem Freitod ihres Mannes, dem kubanischen Staat, der die Anlage seither als Museum betreibt. Natürlich sind meine Eltern im Sommer 1966 mit mir dahin und ich bestaunte alles, was man dort zu sehen bekommt. Man darf die Wohn- und Arbeitsräume nur von außen betrachten, allerdings – jedenfalls damals – bei geöffneten Fenstern: all die Trophäen des passionierten Jägers und Fischers, vor allem seine über das gesamte Haus verteilte sehr umfangreiche Bibliothek. Sogar auf dem Klo stand bei Hemingway ein Buchregal. Und natürlich sind wir in das kleine Fischerdorf Cojimar gefahren, ganz in der Nähe unseres damaligen Wohnortes Alamar, nur wenige Kilometer von Havanna entfernt, wo Ernest Hemingway 1951 seine weltberühmte Novelle Der alte Mann und das Meer verfasste. Der Erfolg dieser Geschichte, die mich sehr berührte, war wohl ausschlaggebend dafür, dass Hemingway 1954 den Nobelpreis für Literatur erhielt.

In Cojimar habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gebratene Froschschenkel gegessen, die wie Grillhähnchen schmeckten. Wieder zu Hause besorgte ich mir sämtliche in der DDR veröffentlichten Romane von Hemingway, Wem die Stunde schlägt oder In einem andern Land, und erfuhr beim Lesen eine Menge über seine journalistische Arbeit als Kriegsberichterstatter während der beiden Weltkriege oder des Spanischen Bürgerkriegs, auch über seine politischen Positionen, die, kaum zur Freude nicht weniger seiner Landsleute in den USA, als linke verortet wurden.

Meine Sympathie für Kuba ist bis heute geblieben. Nach der Wende bin ich noch zwei Mal hingereist, 2001 und gerade am Beginn dieses Jahres 2020. Viel hat sich dort verändert, nicht alles zum Guten. Es scheint, die Revolution, das »sozialistische Experiment kubanischer Prägung« sind gescheitert und es gilt abzuwarten, was passieren wird. Doch geblieben sind die Lebensfreude der Menschen, insbesondere der jungen – und natürlich die Vielfalt der Musik. Auch ihre wunderbaren Rum-Cocktails, der Mojito und der Daiquiri, wie sie schon von Hemingway so gern getrunken wurden, gehören heute zum kubanischen Kult wie auch die Havanna-Zigarre und der Buena Vista Social Club.

Zurück in die 1960er Jahre: Viele Jahre später erfuhr ich, dass, schon ein bisschen früher, der CITY-Sänger TONI KRAHL ebenfalls dieses Internat in Cöthen besucht hatte. Da lernten wir uns jedenfalls noch nicht kennen, das passierte erst später … Und so hat Toni auch nicht mitbekommen, dass ich gemeinsam mit zwei Freunden einen Heimfunk organisierte, ganz offiziell mit Unterstützung der Internatsleitung, »übertragen« in den großen Speisesaal und die Clubräume im Hauptgebäude. Ich habe sogar noch das Manuskript der ersten »Sendung« vom 10. Juni 1967, einem Samstag, von 17.45 bis 18.30 Uhr. Vorrangig bestand sie aus bunten Meldungen, der Rubrik Neues und Interessantes aus Film & Fernsehen und viel Musik, u. a. von TEAM 4 (der Gruppe von THOMAS NATSCHINSKI) und den Beatles (»Rock and Roll Music«). Schon damals nahm ich also mein späteres Berufsziel, Radio zu machen, in Angriff …

Über eine andere musikalische Initialzündung aus der Falkenberger Schulzeit habe ich schon einmal im Booklet-Text für die CD-Box »Die 100 der besten Ost-Songs« geschrieben, die zur gleichnamigen Radio-Eins-Sendung vom 14. Juli 2019 erschien, und zwar zum »Moll-Blues« der Gruppe ENGERLING, der auf Platz 53 landete, in meiner Top Ten auf Platz 7:

»An die Daten erinnere ich mich nicht mehr so genau: Es könnte 1966 gewesen sein. Damals ging ich in die 8. Klasse der Polytechnischen Oberschule in Falkenberg (Mark) … Auf einer Schulfeier sah und hörte ich zum ersten Mal diesen Typen aus der 10. Klasse, der uns alle in seinen Bann gezogen hatte: WOLFRAM ›BODDI‹ BODAG, jener Boddi, der ab 1975 mit der von ihm und dem Gitarristen HEINER WITTE gegründeten Gruppe Engerling Furore machen sollte. Ich weiß nicht, ob er schon damals diesen Spitznamen ›Boddi‹ hatte, erinnere mich aber sehr genau, dass vor allem die Mädchen der höheren Klassen unserer Schule Wolfram Bodag wegen seines Aussehens bewunderten, wir Kerle für seine Art des Singens und Gitarrenspiels, vor allem für dieses schon damals unglaubliche Mundharmonikaspiel. Und ich hörte zum ersten Mal in meinem Leben einen BOB-DYLAN-Song live …«

Auch 1975, als ich als Musikredakteur bei Stimme der DDR anfing, Boddi längst zu Piano und Keyboard gewechselt hatte, erzählte ich ihm am Rande eines Interviews für die »Notenbude« davon und er reagierte lächelnd mit dem für ihn so typischen einzigen Wort: »Aha.«

Über vier Jahrzehnte ist das her. Ich hatte schnell begriffen, dass Boddi vielleicht kein allzu guter Redner ist, aber alles über seine Musik, über seine Songs sagt. Und die sind einfach großartig, gehörten für mich immer zum Besten, was es an deutschsprachigem Blues und Rock gibt.

Anders als an die NVA-Zeit habe ich jedenfalls an meine Jahre in der Mark überwiegend schöne Erinnerungen. Auch an die Schule, vor allem wegen meines Klassenlehrers Siegfried Schumacher, eines Mannes des aufrechten Ganges, der mir und vielen Mitschülern einen geradlinigen Weg ins Erwachsenwerden und in die berufliche Zukunft wies. Gemeinsam mit seiner Frau Hildegard schrieb er sehr erfolgreiche Kinderbücher, weswegen das in Bad Freienwalde beheimatete Lehrerpaar in den 1970er Jahren aus dem Schuldienst ausschied. Ich habe noch immer die meisten ihrer Bücher zu Hause und war ganz stolz, als ich 1986 im Kino, nun schon gemeinsam mit meinen beiden Söhnen, die DEFA-Verfilmung ihres 1980 im Kinderbuchverlag Berlin veröffentlichten Bestsellers Der Junge mit dem großen schwarzen Hund anschaute, mit dem unvergessenen KURT BÖWE in der Erwachsenen-Hauptrolle.

Vor allem Siegfried Schumacher weckte damals, 1968, in mir den Berufswunsch, Lehrer zu werden. Das verwarf ich aber spätestens während meiner Armeezeit wieder, und schuld daran war das Radio.

Radio – mein ständiger Begleiter

Seit der Internatszeit sind Radio und Musik zwei unzertrennliche Gefährten auf meinem Lebensweg. Im Mai 1964, da war ich zwölf, fand in Berlin, in Ostberlin, also der damaligen Hauptstadt der DDR, das letzte Deutschlandtreffen der Jugend statt, mit Teilnehmern aus beiden deutschen Staaten. Bereits 1950 und 1954 gab es dieses von der Freien Deutschen Jugend (FDJ), der DDR-Jugendorganisation‚ jeweils zu Pfingsten veranstaltete dreitägige Festival.