Czytaj książkę: «Sombras»

Victoria Vilac

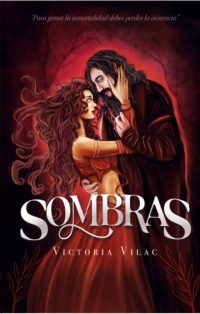

Sombras

Primera edición: marzo 2022

©De esta edición, Luna Nueva Ediciones. S.L

© Del texto 2020, Victoria Vilac

©Edición: Genessis

©Portada e ilustraciones: Magda Chonillo

©Maquetación: Gabriel Solórzano

©Ebook: New ebook moon

©Ilustración final: Santiago Cárdenas

Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra,

el almacenamiento o transmisión por medios electrónicos o mecánicos,

las fotocopias o cualquier otra forma de cesión de la misma,

sin previa autorización escrita del autor.

Luna Nueva Ediciones apoya la protección del copyright y

está en contra las copias ilegales realizadas sin permisos expreso

del autor o del sello editorial Luna Nueva S.L

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad

en el ámbito de las ideas y el conocimiento,

promueve la libre expresión y favorece una cultura libre.

edicioneslunanueva@outlook.com

Luna Nueva Ediciones.

Guayas, Durán MZ G2 SL.13

ISBN: 978-9942-8841-7-6

ISBN DIGITAL: 978-9942-8846-8-8

Resolución N° 001-2019-DG-NI-SENADI

Certificado N° QUI-058973

Este libro está dedicado a las mujeres de mi familia.

Sus historias de vida me inspiraron a escribir sobre el amor y el valor.

Para ustedes estas líneas que he escrito, sin mayor ambición que el deleite, que brinda la creación literaria.

Prefacio

A inicios del siglo XX, el mundo experimentó uno de los más crueles capítulos de su historia; guerras absurdas que marcaron el devenir de la humanidad, cimentadas en teorías de supremacía racial, en diferencias étnicas, en la locura que el poder ejerce sobre los hombres. El deseo de muerte y destrucción se sentía en el aire. Alemania, con Adolfo Hitler a la cabeza, comandaba legiones de soldados cautivos de sus discursos, orgullosos de pertenecer a un nuevo orden que proclamaba una Alemania victoriosa, una Alemania unida, una Alemania superior, una Alemania blanca.

Atrás quedaban las imágenes de un país derrotado, quebrado, fracasado luego de la Primera Guerra Mundial, sin un norte hacia el cual mirar y poder dirigirse. Habían encontrado a su líder: “un orador vehemente, un brillante estadista que haría de su patria la más grande, para la mejor raza: la aria”. Pero Europa no era una sola, era un crisol de diferentes nacionalidades, pueblos, culturas, todas distintas y todas valiosas. Pero no para él.

Los fantasmas de Hitler no solo atormentaban a los judíos, a quienes veía como los causantes de la crisis alemana. Homosexuales, discapacitados mentales, comunistas y gitanos fueron considerados inferiores e indignos de vivir junto al pueblo alemán. Quizá porque no eran una mayoría o carecían de territorio, el exterminio de los romaníes o gitanos a manos de los nazis no tuvo la importancia que la historia le otorga al holocausto judío, aunque cerca de medio millón de romaníes murieron durante el triste intento de Hitler para concebir una raza pura, una raza aria.

Ciertamente, no fue el primero, ni el más cruel. En la memoria del pueblo romaní persisten otros tiranos y demonios con forma humana que los utilizaron y esclavizaron a su antojo, aunque no pudieron doblegar su esencia y por eso su legado permanece hasta el día de hoy, pues no hay lugar en la tierra en donde no se encuentre un gitano, así lo describen ellos “mientras haya una estrella en el cielo, habrá gitanos en el mundo”.

Estimado lector, es nuestro deber advertirle que los hechos que se narran en estas páginas han permanecido ocultos para evitar afectar la honra de quienes aquí se exponen, sin embargo, la verdad debe salir a luz aunque hiera susceptibilidades. Sumérjase en la lectura de estas líneas con los ojos del alma, pues la razón nubla los sentidos cuando lo oculto está por develarse.

¡Sea bienvenido!

Lea esta historia por su propia voluntad y no olvide las palabras de Bram Stoker: “Los muertos van de prisa”.

Capítulo 1

El Ángel de la Muerte

Leena era una joven gitana que vivía con su familia en un pequeño pueblo rural ubicado entre Alemania y Francia, cuando los nazis los tomaron prisioneros. El miedo se respiraba en el ambiente, la incertidumbre, la resignación se habían convertido en parte de su rutina. Eran pocos los gitanos que tenían una vida sedentaria como ellos, ya que la mayoría vivía en casas rodantes tiradas por caballos; viajando de una ciudad a otra, de un país a otro.

El cielo era gris y hacía frío aquel día en el campo, pero en la casa el ambiente era cálido. La familia estaba sentada en torno a la mesa y Leena ayudaba a su madre a servir el desayuno un poco de leche y pan de centeno, cuando observó por la ventana a varios soldados bajándose de camiones que los habían transportado. Se dispersaron en varias direcciones y uno de ellos avanzó hacia su casa.

El padre les ordenó quedarse adentro mientras salió e intentó dialogar con un joven soldado; no tendría más de veinte años pero sus facciones eran duras, inexpresivas ante la súplica del gitano. La joven seguía la escena consternada. Mientras tanto, su madre abrazaba a sus tres hermanas menores; la última tenía tan solo ocho años.

El sonido del disparo y la abrupta caída de su padre la paralizaron momentáneamente. Segundos después se precipitó hacia la puerta, abriéndola con fuerza, sin importarle que el militar apuntara su fusil directamente a su pecho.

Su madre y sus hermanas la siguieron y todas lo rodearon, gritando y llorando. Leena le levantó la cabeza y lo abrazó. Su padre las miró tratando de guardar sus rostros en su memoria por última vez. Poco después un estertor le recorría el cuerpo y el hombre fuerte, de tez canela y ojos turquesa, moría en sus brazos.

Como un rumor escuchó las órdenes del soldado; debía dejarlo y proseguir. Ella se despidió dándole un beso en la frente y se marchó junto a su madre y sus hermanas. Lo dejaron tendido en el suelo y avanzaron en silencio hacia el camión que las trasladaría junto a otros gitanos, hacia lo desconocido.

—También nos matarán —susurró en voz baja y su madre la miró con angustia, sabiendo que tal sentencia se haría realidad tarde o temprano.

—Deben prometerme que harán lo posible por mantenerse con vida —les conminó la mujer, tomando sus rostros entre sus manos, acariciándolos con dulzura como la primera vez que las tuvo en sus brazos. Jayah, Zita y Adrya, entre sollozos, asentían con la cabeza, sin estar muy seguras de qué quería decir su madre. Leena, sin embargo, lloraba en silencio, sin entender para qué seguir, si su padre ya no estaba con ellas—.

—¡Monshé! —era la palabra que su madre utilizaba para llamarla con cariño—. ¿Me lo prometes también?

La joven inclinó su rostro con suavidad, para contemplar en su mano un hermoso anillo de plata labrado, con una piedra de color liliáceo, que brillaba a la luz del sol. Su padre se lo había regalado no hacía mucho, al cumplir dieciocho años. De aquel emotivo día recordaba las palabras de su abuela al leer su mano: “¡martyia mule!”, había exclamado con temor la anciana, al ver en la línea de la vida que surcaba su palma, lo que el destino le tenía preparado.

Todos los presentes permanecieron en silencio y su madre repitió en lengua de los payos o no gitanos para que ella comprendiera, pues nunca había escuchado tal expresión:

—¡El Ángel de la Muerte, Espíritu de la Noche, te vigila!

Leena recordó el escalofrío que recorrió su cuerpo aquel día; una sensación parecida al despertar de una pesadilla. Nadie en la familia supo o quiso explicarle qué significaban aquellas palabras. No volvieron a hablar del tema y la joven prefirió olvidar el incidente, pero ahora, con la imagen de su padre muerto en sus brazos, le era imposible no pensar en ello.

No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando el camión llegó a un campo de concentración en Dachau. Les obligaron a formarse en una línea mientras un oficial nazi junto a un hombre sin uniforme, pero vestido elegantemente con un traje oscuro, caminaban revisando minuciosamente a los recién llegados como si se tratase de objetos dispuestos a la venta en un almacén.

Un olor a muerte se respiraba en el ambiente y todavía se podía sentir la presencia de almas que vagaban desorientadas en aquel cementerio, estremeciendo a los que aún vivían cuando intentaban tocarlos, hablar con ellos y preguntar qué había sucedido o por qué, pero todo era en vano. La mayoría no podían verlos o sentirlos, únicamente un escalofrío recorría su espina dorsal cuando sentían un beso, una caricia o el abrazo de un ser querido que apenas había muerto.

El extraño caballero observó rápidamente a la madre de Leena y a sus hermanas, quienes eran muy parecidas físicamente: tez oscura, ojos claros y cabello castaño oscuro, rostros finos y delicados. Contempló por breves segundos a la joven gitana que era la última de la larga fila de recién llegados; de ojos tan claros que se confundían entre verdes o azules y contrastaban con el cálido tono de su piel morena. Sus largos cabellos oscuros caían en cascada desde sus hombros hasta la cintura; era la única que lo llevaba suelto a diferencia de las trenzas que lucían las otras mujeres. Su rostro era melancólico y su mirada estaba perdida en el firmamento. Quizá por el frío o para protegerse de los ávidos ojos de los soldados alemanes, trataba de ocultar bajo su chal las formas sinuosas de su cuerpo adolescente. El desconocido hizo el ademán de querer avanzar, pero una extraña fuerza le cortó el aliento. Se dirigió al oficial y le comentó algo en voz baja.

—¡Tú niña, acércate! —gritó el soldado mientras el hombre sin uniforme la miraba con curiosidad.

Muy consciente del temperamento de los soldados alemanes, apretó los dientes y tragó en seco, alejándose del resto de gitanos; entre ellos, vecinos, amigos, familia. Algunos la miraron expectantes. Su madre asintió con la cabeza y sus hermanas esbozaron una triste sonrisa, la misma que pretendió alegrar sus corazones fugazmente, negándose a aceptar que les aguardaba un trágico final. Mientras tanto, ella se acercaba con recelo al desconocido: un hombre en apariencia mayor, alto, de tez blanca. Tenía cabello largo ondulado y oscuro, del mismo color que la barba abundante sobre su rostro, una nariz larga y fina.

El oficial nazi, dio una orden y dos o tres soldados, que salieron de la nada, empezaron a disparar. Como flores que azota el viento, uno a uno, iban cayendo con el pecho destrozado, o quizá el rostro, las manos, los brazos. Leena intentó regresar al grupo, pero el hombre la atrajo hacia sí y la abrazó muy fuerte. Mientras ella luchaba con todas sus fuerzas para deshacer ese apretón, él le impedía ser parte del macabro espectáculo que los soldados alemanes parecían disfrutar.

Ahogó sus gritos en lo más profundo de su ser, cuando se dio cuenta que ese extraño aún la sostenía contra su pecho y se apartó de él. Quiso correr y abrazar a su familia por última vez, pero sabía que nada quedaba de las personas a las que había amado. Se quedó paralizada, ocultando su rostro con sus manos, experimentando un dolor tan profundo que la consumía. Sin embargo, por breves segundos, sintió una calidez inexplicable que abrasaba su ser, culminando con la sensación de una caricia en su rostro.

El hombre, quien la miraba sin emitir palabra alguna, se limitó a hacerle una señal con la mano para indicarle que lo siguiera y el oficial nazi asintió con la cabeza. Con los ojos llenos de lágrimas, sin entender qué sucedía, lo siguió hasta un auto. Un personaje con traje negro les abrió la puerta y, una vez que estuvieron dentro, se marcharon del lugar.

Leena estaba impactada, con el corazón destrozado observaba como seguían llegando camiones con gitanos y judíos; los reconocía fácilmente, a los unos por lo colorido de sus ropas y a los otros porque tenían cosida en sus ropas la estrella de David.

Mientras el vehículo se alejaba de aquel cementerio, volvió a la realidad. Sintió la mirada de ese extraño que la había salvado de la muerte, pero no se atrevía a enfrentarlo. Abundantes lágrimas brotaron de sus ojos, fijos en la ventana, y con un dolor espantoso en la garganta contenía su deseo de gritar.

Transcurrió bastante tiempo hasta que él finalmente habló, rompiendo el incómodo silencio.

—Te salvé la vida —dijo en un tono neutral, aunque debido a las circunstancias, sus palabras le sonaron a ironía.

—Mi familia acaba de morir. ¿Para qué seguir viviendo? —replicó sin levantar su mirada, la misma que estaba fija en sus manos, colocadas una sobre otra. Su voz era casi imperceptible, como un eco distante que se perdía en la inmensidad.

—Quizá tu destino debía ser diferente —respondió él sin inmutarse.

—¿Por qué me salvaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mis hermanas o a mi madre?

Sus ojos inflamados y rojos, su rostro manchado y húmedo; tenía una expresión desafiante, de ira, de inconformidad. Era la primera vez que lo miraba directamente y sus ojos, de un color azul pálido, eran tristes, pero su mirada tan intensa, que no pudo sostenerla y apartó su rostro rápidamente.

—Tus ancestros me sirvieron en el pasado. Por eso estás viva hoy.

—¿Mis ancestros? —respondió molesta, deseando que aquel desconocido se callara.

El sonido de sus palabras la aturdía, la manera como las pronunciaba y el timbre de su voz era demasiado grave, profundo.

—No es necesario que lo entiendas ahora —concluyó el extraño sin dejar de mirarla, recorriéndola como quien contempla una reliquia en una cruz, una joya preciosa en el interior de un baúl viejo, una carta de amor olvidada en un cajón.

El silencio los acompañó durante el largo trayecto hasta que el auto se detuvo frente a una mansión cuyo encanto había quedado relegado a épocas pasadas; ahora era un viejo edificio gris con pocas flores en el frente y amplios ventanales.

Un anciano con pocos cabellos blancos en su cabeza y muy delgado, junto a una mujer de mediana edad, esperaba junto a la puerta principal, de madera sólida, con intrincados labrados. En la parte central se destacaba la efigie de un león con el hocico abierto del que sobresalía una manilla para tocar, todo aquello fundido en bronce. El día terminaba y había empezado a llover; grises nubarrones avanzaban lentamente sobre el cielo triste, mientras el hombre de cabello blanco, paraguas en mano se apresuró a abrir la puerta. No ocultó su asombro al ver a la joven que acompañaba a su patrón.

—¡Bienvenido conde!

Lo saludó respetuosamente mientras extendía su mano hacia la joven que aguardaba junto a su excéntrico jefe. La mujer también saludó al recién llegado haciendo una pequeña reverencia.

Ambos miraron a la chica con un poco de extrañeza, pues vestía una falda oscura que cubría sus piernas y solo dejaba ver sus pies, complementaban su atuendo una camisa blanca y un chal negro de rosas rojas. Debido a sus modestas ropas supusieron que no se trataba de alguien importante. El mayordomo se preguntó de dónde la habría sacado, aunque lo verdaderamente interesante sería saber para qué la quería.

Él solo inclinó su cabeza como señal de saludo y se apresuró a entrar con la joven, hacia el interior de la decadente residencia.

—Señor Wagner, señora Schmidt, asegúrense de que mi invitada se sienta cómoda.

Fueron sus primeras y últimas palabras antes de desaparecer en el interior de la mansión, algo que sucedía con frecuencia y, en cierta manera, asustaba al ama de llaves.

Mientras Leena admiraba el interior de aquel tétrico y decadente inmueble, ambos se miraron perplejos preguntándose qué era lo que su jefe esperaba de ellos, con respecto a su “invitada”. Había estado de viaje durante un largo tiempo y regresaba con una jovencita quien, por lo visto, únicamente tenía lo que traía puesto encima.

—Venga, acompáñeme —le dijo la mujer con una voz ronca y una mirada seria en su rostro.

Era una mujer de mediana edad, con el cabello rubio ensortijado sujeto por un moño muy fuertemente tensado, aunque dejaba ver varios mechones de cabellos blancos en toda su cabeza. El tono de su piel era casi rosado y sus diminutos ojos grises lucían cansados bajo los hinchados párpados y profundas ojeras. Sus facciones eran muy finas, y su nariz y su boca eran pequeñas y delgadas en comparación con su cuerpo, bastante grueso y un poco desproporcionado, debido quizá a su baja estatura.

Ingresaron por un gran arco de piedra y atravesaron una estancia con pocos muebles; varias luces ubicadas en el techo y en las paredes de la residencia alumbraban el lugar confiriéndole una visión tétrica. Leena observó que habían varias puertas cerradas y antes de perder de vista a la mujer, apresuró su paso para alcanzarla en la escalinata que subía al segundo piso. Caminaron unos pocos metros por un largo corredor que permitía observar el salón principal y se detuvieron frente a una puerta.

La señora Schmidt buscó en su llavero, que tenía quizá unas diez o quince llaves, la que abriera la puerta. Ingresaron a una alcoba muy amplia, con ventanales que permitían ver un bosque muy frondoso detrás de la propiedad y que se perdía en el horizonte. El aroma que se percibía en la estancia era muy tenue pero agradable: una fragancia que combinaba el olor de rosas, vainilla y algo más. Era tarde ya y la escasa luz natural se apagaba de a poco, sumiendo a la floresta circundante en una profunda oscuridad.

—Le pediré al señor Wagner que encienda el fuego para que su habitación se caliente. Encontrará ropa de mujer en el armario —dijo, señalando un enorme mueble de madera decorado con rosas en tonos pastel y pájaros azules y amarillos.— Le avisaré cuando la cena esté lista.

Leena la miró sin decir nada. Sentía en su voz el rechazo que últimamente todos los alemanes les prodigaban. Miró a su alrededor; en la habitación había una cama con dosel desde el cual colgaban cortinajes de tul color perla. También una peinadora y un escritorio de madera, todo finamente tallado con incrustaciones de concha y nácar, igual al mango del abanico de su abuela. El ama de llaves recordó las palabras de su señor y se dirigió a la muchacha de una manera más sutil.

—Descanse. El conde nunca cena y sin duda hoy no será la excepción. Si él pide verla, le avisaré. Con su permiso —dijo mientras se dirigía hacia la puerta.

—¡Espere, no se vaya! —le suplicó, tomándola del brazo— ¡No sé por qué él me trajo aquí, yo no lo conozco, nunca lo había visto! ¡Mi familia! ¡Todos están muertos! —exclamó mientras sollozaba y el dolor que sentía en el pecho se hacía más agudo.— ¿Qué quiere él de mí? ¿Por qué no me dejó morir?

Si Leena no lo entendía, menos aún la mujer que se sentía agredida por la extraña jovencita.

—¡Déjeme! ¡No sé de qué habla! —gritaba la señora Schmidt mientras soltaba su ropa de las manos de la muchacha y huía asustada de la habitación.

La amplitud y espacio de la alcoba le resultaban insuficientes para respirar. Llevó sus manos al rostro, mientras cerraba los ojos, tratando de recordar a sus padres y hermanas antes de esa trágica jornada. Buscó entre sus recuerdos los días felices cuando se reunía la familia alrededor del fuego y se contaban las historias de sus ancestros. Las mujeres bailaban al son de la música, moviendo sus cuerpos esbeltos, sus largos cabellos coqueteando con el viento, escuchando el maravilloso sonido de sus risas y las palmas de sus manos que acompañaban a las canciones que hablaban del amor, de la vida y también de la muerte. Ahora estaba sola en un lugar sombrío, en donde no conocía a nadie y todo le causaba duda.

Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba sola. Se había acurrucado al pie de la cama, con sus brazos rodeando sus piernas y su mirada fija en la nada. De pronto, un aullido cercano lastimó sus oídos. Se levantó despacio y se acercó a la ventana con temor. La noche ya había caído y no se veía nada, pero el llanto del animal le erizó la piel. Apagó la luz de la habitación para poder ver en la penumbra un indicio de un perro o un lobo. La neblina cubría el jardín y solo se distinguían las copas de los árboles como siluetas que sobresalían en la oscuridad.

Otro aullido rompió el silencio cuando fue capaz de distinguir dos pequeñas luces rojas en el patio. Un rayo caía en ese instante develando la figura de un gran lobo gris en la tenebrosa noche. Leena se apartó de la ventana y se acurrucó bajo los cobertores de la cama. La macabra melodía de la bestia duró hasta las primeras luces del día cuando al fin se quedó dormida a pesar del miedo y el dolor.

Sintió una opresión en su pecho. Era como si algo o alguien se hubiera sentado sobre ella. Trató de incorporarse y abrir los ojos pero estaba sumergida en una especie de sopor que la inmovilizaba. Escuchó un gruñido, precedido por una respiración que humedecía su rostro y aunque paralizada por el miedo, abrió sus ojos para ver a centímetros de sí, las fauces de un animal.

Se incorporó sobresaltada, mirando a su alrededor, pero no había señales de ninguna bestia. La puerta y las ventanas estaban cerradas, ella estaba en la cama arropada con algunas mantas y la habitación estaba tal y como la había visto el día anterior. Volvió a respirar con normalidad y secó el sudor de su frente y su cuello.

—¡Habría jurado que era real! —se dijo, intrigada.

Minutos más tarde, la señora Schmidt entraba a su habitación, saludándola con una leve inclinación de su cabeza.

—Espero que haya descansado lo suficiente, señorita. El conde no ha solicitado su presencia pero considero que debe bañarse y cambiar su ropa. El desayuno se sirve en el salón principal.

La mujer se movía de un lado al otro, depositando la ropa que llevaba en sus brazos en un mueble al final de la cama. Inmediatamente abrió las cortinas y las ajustó a los lados del ventanal.

—¿Escuchó al lobo? —preguntó Leena con temor, pensando en que aquel animal podía salir de la nada.

—¿Lobo? —finalmente la mujer se detuvo a mirarla— ¡Nunca he escuchado aullar a un lobo! ¡Qué locura! —retomó sus actividades y la miró de nuevo— ¡Creo que le hace falta descansar! —vociferó, cerrando la puerta a sus espaldas.

La joven se levantó, sintiendo el frío de las losas de mármol en sus pies y se acercó a la ventana. El jardín estaba desolado y solo el pequeño bosque se divisaba a lo lejos. Cruzó sus brazos tratando de calentar con sus manos, su piel desnuda. No había dormido la noche anterior y hoy debía enfrentarse sola al mundo, un mundo totalmente desconocido y aterrador. Se despojó de sus ropas y lentamente se sumergió en la bañera que la mujer había preparado para ella. El agua era cálida y la cubría casi por completo. Se quedó dormida hasta que alguien entró a su habitación y la despertó.

En el patio, un automóvil negro en el que flameaba una pequeña bandera de color rojo con una cruz esvástica color negro en un fondo blanco, se detuvo frente al vetusto castillo. El mayordomo recibía al oficial nazi, quien, sin detenerse a mirarlo siquiera se apresuró a entrar en la mansión.

—¡Llame al conde, me urge verlo! —gritó mientras se paseaba nerviosamente en el salón principal con su pipa en la mano, aspirando lentamente el humo para dejarlo escapar con una larga exhalación.

El señor Wagner no sabía si ofrecerle al espigado caballero algo de beber o ir en busca de su amo, como lo había requerido Reinhard Heydrich, oficial bajo las órdenes de Heinrich Himmler, comandante en jefe de la S.S.; el Servicio Secreto de Adolfo Hitler.

El anciano desapareció de la vista de Heydrich, quien se paseaba admirando los cuadros que colgaban de las paredes del salón. Seguramente eran los retratos de los antepasados del aristócrata; reyes y reinas a decir por sus coronas y cetros. Un noble europeo venido a menos —pensó irónicamente, aunque no podía dejar de reconocerle cierto mérito, puesto que sin su ayuda, no podían haber llegado tan lejos…

La voz del mayordomo anunciando la presencia del conde, lo alejó de sus pensamientos.

—Reinhard, es un placer volver a verlo —se acercó a una distancia prudente, inclinando su cabeza como saludo. A pesar de lo cortés de sus palabras, su rostro denotaba que sentía lo contrario.

—¡Espero no importunarlo conde, el Führer está complacido con sus servicios pero usted comprende, hemos llegado muy lejos y es necesario asegurar que nuestra victoria sea irrevocable!

Hablaba despacio, como si necesitara asegurarse de emplear correctamente las palabras, mientras observaba el humo de su pipa que se desvanecía en el aire.

—¡Nuestro líder ha convocado a una reunión urgente de la Sociedad Thule y Heinrich me ha pedido que le invite personalmente! —aseveró el alemán con una mirada desafiante.

El noble Andrei Ardelean, vestía una amplia bata de seda negra sobre su ropa. Había estado trabajando en su estudio, quizá desde la noche anterior, ya que ni el ama de llave ni el mayordomo lo habían visto salir en la tarde, desde su arribo a la mansión. Una especie de túnica negra y un pantalón del mismo color completaban su vestimenta. Su cabello era largo y tan oscuro como la misma noche, con algunos mechones grises que salían de sus sienes, la frente amplia y su mirada penetrante.

—Nada dura eternamente comandante, ni siquiera la muerte —observó, con una fría expresión en el rostro—. Incluso los muertos pueden despertar de sus sueños, el Führer lo sabe bien —sentenció Ardelean, quien había compartido con Hitler algunos secretos, gracias a prácticas nigrománticas que entre otras cuestiones, se estudiaban en la Sociedad Thule.

El militar lo miró detenidamente y trató de esbozar una sonrisa, aunque sabía de lo que hablaba, el comentario le parecía fuera de lugar. Ardelean era una persona enigmática y a pesar de que lo conocía desde el inicio de la guerra, sentía que su frialdad al momento de comparecer a las reuniones de la Sociedad, lo distanciaban de los demás miembros, salvo de Hitler y de Himmler, con quienes parecía guardar una relación más cordial. Incluso, éste último, le había dispensado un favor especial —por supuesto con la aprobación del Führer— sobre la necesidad de conseguir una joven que fungiera como su acompañante.

El tema no le había llamado mucho la atención, puesto que no era un secreto que altos miembros del partido nazi, escogían jóvenes atractivas para sí, de entre algunas prisioneras que se encontraban en las zonas de acceso restringido. Entonces recordó la charla que había tenido con su primer oficial sobre la muchacha escogida por el conde Ardelean.

—Por cierto, me informaron que usted escogió a una gitana en Dachau —dijo con tono burlón.

Reinhard era un hombre alto, delgado, su cabello rubio y ojos azules eran propios de los caballeros arios que los nazis exaltaban. En su pecho exhibía orgulloso algunas distinciones que tanto, Heinrich Himmler, como el mismo Adolfo Hitler, le habían impuesto por sus actos de barbarie y brutalidad.

—Pues era parte del trato con Heinrich. Una compensación por mis servicios —respondió el conde mientras se arrimaba a una pared del gran salón, acariciando su barba con su mano izquierda, mientras cubría su cuerpo con el brazo derecho, intentando descifrar lo que el oficial quería, al traer el tema a discusión.

—¡Ciertamente, pero el oficial encargado me indicó que no se trataba de cualquier gitana! —miró al conde con una sonrisa sardónica y le guiñó un ojo, tratando de mostrarse simpático.

—No sabía que había algo inusual en ellos —respondió sin inmutarse en lo más mínimo.

—¡Bien, no diría que inusual pero él quedó gratamente sorprendido de que usted haya elegido a esa joven en particular!

Continuó fumando su pipa, absorto en las formas sinuosas que el humo iba trazando en el aire, recordando las palabras que utilizó el oficial para referirse a ella.

—¡No entiendo por qué, es una gitana como cualquier otra, y mi interés en ella, pues es meramente… cultural! —acertó a decir con firmeza, aunque ni él mismo estaba conforme con esa palabra.

—¿Cultural? —interrumpió Reinhard Heydrich pensando que el aristocrático caballero iba a colmar su paciencia.

—Durante siglos, los gitanos sirvieron a mi pueblo con lealtad y valentía, los conozco bien. A mis ojos son inofensivos —finalizó él, tratando de explicarle el punto al que quería llegar.

—¿Leales sirvientes o esclavos? —cuestionó con sorna el militar, dándole la espalda a Ardelean mientras se dirigía al ventanal, buscando a la joven en cuestión, determinado a no irse sin conocerla—. Bueno, ese tema no me incumbe como lo ha enfatizado muy bien, pero sí me gustaría verla, para matar la curiosidad. El Führer y Himmler estarán encantados al saber que su demanda ha sido, enteramente, satisfecha —finalizó con una irónica sonrisa.

—Tiene mi palabra de que así es —respondió cortante Andrei Ardelean—. La joven está un poco sensible, como usted entenderá, perdió a su familia, quizá no es el momento adecuado…

—¡No me iré sin verla conde!

Exclamó en un tono autoritario y clavó su mirada en él, de tal forma, que no tuvo más remedio que ceder. Sabía que era imposible oponerse a sus deseos. Llamó al mayordomo y le pidió que trajera a su invitada al salón.

La señora Schmidt había entrado a la habitación de la joven gitana y al verla encogida en la bañera con la mirada perdida en el vacío, lavó su cabello, la envolvió en una gran toalla y la ayudó a salir al dormitorio para que pudiera vestirse. Todo en un grave silencio que se vio interrumpido por unos leves golpes en la puerta. Mientras Leena se cambiaba tras un biombo de madera, el mayordomo advertía al ama de llave, que el conde había solicitado la presencia de la señorita.

Schmidt escogió un vestido de seda color blanco fruncido en la cintura con vuelos que dejaban ver sus delgadas piernas y pequeños pies, envueltos en lustrosos zapatos blancos. El escote del vestido tenía forma de media luna resaltando sus delicadas y generosas formas, sus hombros y brazos estaban descubiertos. Secó y peinó su cabello con delicadeza, colocando una fina diadema en su cabeza para que su rostro se pudiera apreciar en su totalidad. Con un poco de carmín rojo y rubor en las mejillas completó el maquillaje de la joven, que poco tenía que ver con la jovencita que había conocido ayer, con los cabellos alborotados y la cara manchada, aunque sus ojos todavía estaban hinchados y rojos, nada que un poco de polvo y lápiz negro no pudiera ocultar.