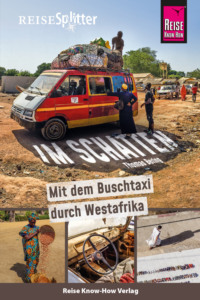

Czytaj książkę: «Reise Know-How ReiseSplitter: Im Schatten – Mit dem Buschtaxi durch Westafrika»

Inhalt

VORWORT

PROLOG

Geborgenheit in Weite

CÁDIZ/SPANIEN

Der Aufbruch: El viaje perfecto?

CEUTA/SPANIEN

Schon in Afrika – noch in Spanien

TÉTOUAN & CHEFCHAOUEN/MAROKKO

Endlich Afrika

MARRAKESCH/MAROKKO

Zum Tee bei einer alten Liebe

LAÂYOUNE & DAKHLA/MAROKKO, DARS

Brennend heißer Wüstensand

NOUAKCHOTT/MAURETANIEN

Apocalypse now!

SAINT-LOUIS/SENEGAL

Das Boot ist voll

DAKAR/SENEGAL

Too many beats per minute in Dakar!

ÎLE DE GORÉE/SENEGAL

Endstation Hoffnung

DAKAR/SENEGAL

Auf der Suche nach der Seele

MAR LODJ/SENEGAL

Beschauliches Insel- (oder) Landleben im Sine-Saloum-Delta

THE GAMBIA

Dieser Fluss soll britisch sein!

CASAMANCE

Ein letztes Stück Senegal

GUINEA-BISSAU

Versuchslabor für NGOs

GUINEA PARADOX

Unermesslich reich, doch bettelarm

DOUCKI/GUINEA

Pain mayonnaise à la Doucki

CONAKRY/GUINEA

Welcome to Hell’s kitchen

CASABLANCA/MAROKKO

Integrationskurs & Epilog

Vorwort

Meine Sorge beim Schreiben dieses Reiseberichts war es, dass manche humorvoll gemeinte Passage zu sarkastisch klingt, meine Sicht auf diesen fremden Planeten Westafrika überheblich und respektlos erscheint. Denn gerade Respekt ist ein bedeutsames Wort in dieser faszinierenden Weltgegend und wohl das Wichtigste, was Menschen bei der Begegnung mit mir erwarten können. Noch nie haben mich so viele Menschen mit ihrer bescheidenen, ehrlichen Art so tief beeindruckt und bereichert. Und ich habe größten Respekt davor, wie sie ihr Leben unter widrigen Umständen meistern. Keinen Respekt habe ich dagegen vor den herrschenden Klassen. Sie haben dieses verrückte Afrika geschaffen, halten es in Armut und sorgen dafür, dass man es oft nur noch mit finsterem Humor und Sarkasmus ertragen kann. Manchmal packt mich dann einfach nur die blanke Wut …

Davon bekommt der Rest der Welt oft wenig mit. Westafrika liegt meist im Schatten der großen Ereignisse des Weltgeschehens. Es scheint, als würde hier selten wirklich Bedeutsames geschehen. Politiker, Regierungen, Geschäftsleute und oft sogar die Hilfsorganisationen agieren gern in diesem Schatten, einem Darknet des Politik- und Wirtschaftslebens. Westafrika mit seinen wenigen, undurchsichtigen, oft nicht durchgesetzten Regeln, mangelhaft ausgeprägten Kontrollmechanismen und schwacher Justiz ist wie geschaffen für das Handeln im Verborgenen. Eine kleine Oberschicht bereichert sich in diesem behaglichen Dunkel. Nur selten fällt ein schwaches Licht des medialen Interesses auf diese Gegebenheiten. Das erstaunte Publikum hört dann meist von Korruption, Bürgerkrieg, Natur- oder Umweltkatastrophen, Seuchen oder Hungersnöten. Der Potentat – oder ein rücksichtsloser Geschäftsmann, profitgetriebener Konzern, skrupelloser Warlord, selbstsüchtiger Religionsstifter – sitzt dann kurz auf der Anklagebank, erhellt vom Blitzlicht investigativer Journalisten, mutiger Menschenrechtsaktivisten, den wenigen idealistischen Politikern oder kritischen Wissenschaftlern. Entspannt kann sich der Missetäter darauf verlassen, dass schon morgen die nächste Schlagzeile die Empörung vergessen lässt, der Medientross weiterzieht. Klingt nicht verheißungsvoll. Vielleicht gibt es aber gerade da, wo viel Dunkelheit herrscht, auch ein besonders helles Licht? Ich sollte es herausfinden.

Die Bevölkerung plagt sich derweil weiterhin unter der erbarmungslosen Sonne. Wenn sie nicht Linderung beim geografischen Nachbarn oder gleich im wohlhabenden Norden sucht. Schon bald sehne auch ich mich nach kühlendem Schatten – nach dem Komfort und dem körperlichen Wohlbehagen, den er in diesen Breitengraden verspricht, als einziger Schutz vor einer alles versengenden Hitze.

PROLOG

Geborgenheit in Weite

Weit unter mir schlägt der Guadalquivir silbrig glänzend seine letzten Haken zum Atlantik. Am Horizont quält sich die matte Februarsonne durch den wolkenverhangenen Himmel und zaubert einen Hauch von Abendröte über Andalusien. Dann setzt der Flieger bei Frühlingstemperaturen sanft in Jerez de la Frontera auf.

So oder so ähnlich beginnt Reisebelletristik gewöhnlich, die von den Abenteuern einer Überlandreise und den Begegnungen unterwegs berichtet. Aber bei diesem Bericht über meine Erlebnisse zwischen Andalusien und Guinea sollen nicht der silbrig glänzende Guadalquivir oder andere Naturschönheiten im Mittelpunkt stehen. Die „Jenseits-von-Afrika-Romantik“ wird allenfalls Statist am Rande sein. Falls es diese abseits von Hollywood-Filmen überhaupt je gab. Ich erzähle hier von einer kräftezehrenden, manchmal die Grenzen des Erträglichen überschreitenden Reise, ein paar tausend Kilometer nach Süden in das Herz Westafrikas. Dabei ist mir Trauriges begegnet, aber vieles hat mich auch zum Schmunzeln gebracht. Doch das meiste war bitterer Ernst, wenn der auch manchmal einer gewissen Komik nicht entbehrte. Letztendlich führt mich mein Weg in drei Monaten bis nach Conakry, ehemals das „Paris Afrikas“. Die Hauptstadt Guineas, am Atlantik gelegen, jedoch kurioserweise nicht am Golf von Guinea: Der beginnt erst weiter südöstlich in Liberia. Zumindest wenn ich der Internationalen Hydrographischen Organisation Glauben schenken darf, die sich um solche Themen kümmert.

„Wohin? Nach Mauretanien? Guinea-Bissau? In die Spanische Sahara? Was, zum Teufel, gibt es da zu sehen?“

„Ähm …, keine Ahnung. Sehr viel … vermutlich. Wahrscheinlich endlose Wüsten, aber auch Savannen und … tja, Menschen, das pure Leben!“, entgegne ich ein wenig stockend.

„Eben! Sand, Schmeißfliegen, dürre Rinder, verhungernde Kinder, ganz viel Elend! Und was machst du da?“

„Schauen, erleben, …?“, so meine zögerliche Antwort, „… und natürlich reisen!“

„Ist das nicht gefährlich?“

„Das werde ich sehen“, antworte ich und sehe selbst Fragezeichen vor meinem inneren Auge.

So verlaufen die meisten Gespräche, während ich mich für den Aufbruch rüste. Niemand reagiert begeistert. Eher werden vorsichtige Fragen nach meiner Zurechnungsfähigkeit gestellt. Ich sehe mehr ernstgemeinte Sorge als wehmütigen Neid auf mein kleines Abenteuer. Mir fällt es schwer, auf den Punkt zu bringen, was genau ich eigentlich in dieser Ecke der Welt suche. Reisen bedeutet für mich aber entdecken, das Erleben des Unbekannten, neue Erfahrungen – ungeplant und spontan. Auf meinen bisherigen Reisen fand ich viele Orte, die mich berührt haben, an denen ich mir vorstellen konnte, gerne zu leben. Ich hoffte, auch in Westafrika auf solche Orte zu stoßen, die ich immer erst dann erkenne, wenn ich dort bin. „Eine lange Reise muss mit einer Entdeckung verbunden sein, sonst ist sie Zeitverschwendung“, schrieb einst der US-amerikanische Schriftsteller und Afrikakenner per exellence Paul Theroux (*1941).

Egal, was ich im Vorfeld lese, mein Bild von Westafrika bleibt lückenhaft und vage. Beste Voraussetzungen für eine Vor-Ort-Erkundung. Ich werde die Reise allein antreten. Was so manchem einsam erscheinen mag, bietet auch Vorteile. „Wenn man alleine reist, hat man insbesondere die Freiheit, sein zu können, wer man will. […] In Afrika hat der Reisende unbegrenzte Freiheit, und Afrika selbst verstärkt die Erfahrung, wie es kein anderer Ort kann“, so Theroux. Perfekt, ein Grund mehr! Denn reisen bedeutet für mich auch das Glück, festzustellen, dass ich überall auf der Welt klarkomme, mich in fremden Kulturen bewegen kann, heimisch werde. Dieses Gefühl und die Befriedigung, die sich dann einstellt, beschreibt ein Freund als „Geborgenheit in Weite“.

Westafrika zieht mich seit geraumer Zeit an wie ein Magnet. Mit jedem neuen Informationsfetzen komme ich der Region näher, wird ihre Anziehungskraft stärker. Dass Westafrika für mich bis dato eine Art Wundertüte mit unbekanntem Inhalt ist, stachelt meine Neugier nur weiter an. Wer weiß schon viel über das Westafrika südlich der Sahara? Ein Haufen größerer und kleinerer Staaten, die kaum jemand auf der Landkarte verorten kann. Dort locken keine Begegnungen mit großen Wildtierherden wie in Ostafrika, keine kulturhistorisch einzigartigen Monumente wie die Pyramiden und keine charmanten Altstädte wie Stone Town auf Sansibar. Hier scheinen nur politische Instabilität, Bürgerkrieg, Armut, Elend und Ebola zu Hause zu sein. „Shithole-Countries“, wie der vermeintlich allwissende Präsident Trump seinerzeit messerscharf konstatierte. Aber gibt es in Westafrika wirklich nichts als Elend? Wie leben und denken die Menschen dort und was hält diese Länder davon ab, sich aus dem Elend zu befreien? Einfacher ausgedrückt: Was zur Hölle ist da unten eigentlich los? Diese Fragen sind wohl meine stärkste Antriebsfeder.

Das Sammelsurium meiner Beweggründe bleibt trotzdem eine diffuse Melange. Der berühmte britische Afrikaforscher Richard Francis Burton (1821–1890) bringt es vielleicht auch für mich auf den Punkt. Aus dem Kongo schrieb er einst an einen Freund und beantwortete sich selbst kurz und bündig die Frage nach dem „Warum“ seiner Reise: „Und die einzige Antwort ist, verdammter Narr […], dich reitet der Teufel’.“

Spätestens mit den steigenden Flüchtlingszahlen aus dieser Weltgegend reifte zudem der Wunsch in mir, einen der Migrationskorridore afrikanischer Flüchtlinge kennenzulernen und in umgekehrter Richtung zu bereisen: die Route aus dem Afrika südlich der Sahara, die Europa über die Straße von Gibraltar erreicht. Warum reise ich in entgegengesetzter Richtung zur Flüchtlingsroute? Ganz einfach: Wichtig ist mir, die Region südlich der Sahelzone über Land zu erreichen und dabei langsam den Ursachen und Wurzeln der Wanderungsbewegung näherzukommen. Ich möchte nicht einfach bei 38 °C und 90 % Luftfeuchtigkeit in Conakry aus dem Flugzeug fallen, sondern den Kulturschock Afrika mit jedem Kilometer in kleinen Dosen verabreicht bekommen. Mir ist klar, dass bei diesem Projekt der Weg das Ziel ist. Ich möchte Hitze, Sand und Staub spüren, zumindest eine vage Vorstellung von den Strapazen bekommen, die Flüchtlinge in der Gegenrichtung auf sich nehmen. Wenn ich auch in der Touristenklasse reisen kann, sofern denn eine vorhanden ist – die Hitze, die Schlaglöcher und die schlechten Pisten sind für alle gleich.

Wer flüchtet wovor? Welche Umstände treiben so viele Menschen dazu, in Europa ein besseres Leben oder Asyl zu suchen? Diese Fragen treiben mich um. Kurz gesagt, ich will die Lebensbedingungen in Afrika südlich der Sahelzone und auf dem Weg dorthin kennenlernen. Mir ist bewusst, dass ich nicht das Gefühl erleben werde, nur aufgrund der Anwesenheit am falschen Ort illegal zu sein, entdeckt und verhaftet zu werden. Der deutsche Pass öffnet auch in Westafrika Tür und Tor. Manchmal gibt es ein wenig Spektakel, aber im Endeffekt geht es nur um den Preis, müssen halt ein paar Euro zusätzlich zum Visum fließen. Meine Angst „entdeckt“ zu werden, wird sich auf dreiste Diebe beschränken. Für die soll ich als „reicher“ Europäer eine wandelnde Geldbörse und das perfekte Ziel sein. Das jedenfalls will man mir beim Aufbruch weismachen.

Reisenden mit einem minimalen Anspruch an Komfort und einem etwas größeren an die eigene Sicherheit bieten sich heute nicht mehr allzu viele Alternativen, die Sahara zu durchqueren. Abgesehen von der Küstenpiste durch Marokko und Mauretanien sind derzeit alle Trans-Sahara-Routen aufgrund bewaffneter Konflikte versperrt, da manche der Kämpfer im Namen des Herrn zu langwierigen Geiselnahmen und steinzeitlichen Massakern tendieren. Landschaftlich besonders schöne Sahara-Passagen, wie die von Agadez in Niger nach Libyen oder Algerien sind daher absolute off-limits. Für mich! Nicht jedoch für die Karawane der Verzweifelten und Ehrgeizigen, die sich auch weiterhin auf diesen Wegen zum Mittelmeer durchschlägt. Für diese Flüchtlinge ist das Risiko für Leib und Leben oft ein nachgeordnetes Kriterium.

CÁDIZ/SPANIEN

Der Aufbruch: El viaje perfecto?

Starten will ich definitiv noch in Europa und so gönne ich mir vor meinem Aufbruch ein paar Tage im prachtvollen Cádiz. Diese alte spanische Handels- und Marinestadt, aus der einst Columbus aufbrach, um die Neue Welt zu entdecken, kontrollierte früher den Handel mit Amerika und Afrika. Der perfekte Ort für den Aufbruch nach Afrika. Zwei Tage gutes Essen, guter Wein und ein anständiges Bett, bevor ich die Straße von Gibraltar überqueren werde: Das ist mein Plan. Nicht bedacht hatte ich dabei den Carnaval de Cádiz. In Rio, Kölle oder Mainz hätte ich in dieser Jahreszeit vielleicht etwas genauer auf den Kalender geschaut. Das charmante Cádiz ist in der fünften Jahreszeit komplett ausgebucht und nur mit Mühe finde ich noch ein Bett in der „Spanish Galleon“. Sozialisiert in Norddeutschland, erscheint mir das karnevalistische Treiben der Iberer in Andalusien doch sehr fremd. Obwohl noch viele tausend Kilometer von der Sahelzone entfernt, befürchte ich, dass Cádiz einen Weg gefunden hat, mir symbolisch zu zeigen, wie närrisch mein Vorhaben ist. Mit dem Bus nach Guinea? Völlig verrückt! Da gefällt mir die prophetische Botschaft des historischen Gemäldes in meiner Herberge schon besser. Ich blicke auf die stolz geblähten Segel zweier Fregatten auf weitem, kabbeligem Ozean. Darunter der Titel: „Columbus – El viaje perfecto“. Und ich hoffe, das wird sie für mich: Die perfekte Reise!

Panoramablick vom Torre Tavira über Cádiz

In Cádiz ist – abgesehen von freundlich grinsenden, mit Sonnenbrillen und Bongos bewaffneten afrikanischen Straßenhändlern – noch nicht viel vom Migrationsdrama zu sehen. So halte ich mich in Cádiz konsequent an meinen Plan, genieße das milde Klima nach dem deutschen Winter, esse zu viele Tapas und trinke den guten Wein. Solange es das alles noch gibt, bevor ich wirklich „in die Bütt“ muss.

Karnevalsständchen in der Altstadt

CEUTA/SPANIEN

Schon in Afrika – noch in Spanien

Nur eine Stunde braucht die Fähre vom spanischen Algeciras für die vierzehn Kilometer zum afrikanischen Festland. Ein Lidl-Werbebanner am Hafen von Ceuta ist der erste lesbare Gruß, mit dem mich Afrika empfängt. Nur noch 3.278 Kilometer nach Dakar/Senegal, 4.193 nach Conakry/Guinea, meine beiden grob anvisierten realistischen Fernziele.

In Sichtweite des Felsens von Gibraltar – dem britischen Stachel im spanischen Fleisch – besitzt auch Spanien zwei Exklaven auf dem afrikanischen Kontinent: Ceuta und Melilla. Einst kamen verfolgte Juden und Christen hierher. Heute steht hier eine Mauer, um die „Festung Europa“ zu sichern: Ein überdimensionierter Zaun macht den alten Kontinent schon auf afrikanischem Boden zum Bollwerk vor dem Ansturm afrikanischer Flüchtlinge.

Auch andere Skurrilitäten fristen hier ihr Dasein. Ceuta besitzt einen Freihafen, viele Dinge, wie Sprit oder Alkohol, sind subventioniert oder zollfrei. Das verleitet manchen marokkanischen Jugendlichen dazu, hier Party zu machen. Die Bewohner der angrenzenden marokkanischen Dörfer dürfen außerdem zollfrei Waren über die Grenze schaffen – so viel ein geschundener Körper tragen kann. Jegliches Fahrzeug ist verboten. Eine Butterfahrt ohne Schiff sozusagen. Meist erledigen die Frauen diesen harten Job. „Maultierfrauen“ werden sie genannt. Ich sehe gebeugte, ärmlich gekleidete Gestalten, die palettenweise Joghurt über die Grenze schleppen. Bis zu fünfzig Kilogramm Alkohol, Lebensmittel oder Beauty-Lotion sind eine normale Last im kleinen Grenzverkehr. Orthopäden oder Arbeitsschützer haben hier Pause. Die Spanier freuen sich derweil über die zusätzliche marokkanische Kaufkraft. Marokko entgehen zwar Zolleinnahmen in Millionenhöhe, die Bevölkerung freut sich jedoch über die günstige Schmuggelware. Warum das Ganze ewig so weiterlaufen kann? Wahrscheinlich, weil die „richtigen“ Leute mitverdienen, vielleicht weil dieses Geschäft eine Art Ventil ist? Wie überall auf der Welt bleibt nur der kleinste Teil des Profits bei den Lastenträgern selbst hängen. Das große Geld machen andere.

Heute, an einem Sonntag, ist wenig los im kleinen Grenzverkehr. Europa gibt sich keine Mühe ein einladendes Ambiente zu bieten. Ein verlotterter, mit Stacheldraht gekrönter Drahtzaun zieht sich in Doppelreihe bis ins Meer. Die landzugewandte Seite lässt sich auch nicht lumpen. Hinter weiteren Zäunen prägt ein steiniger, vegetationsloser Hügel das trostlose Bild. Fahrstraße und freies Schussfeld inklusive, wie es aussieht. Die ehemals innerdeutsche Grenze lässt grüßen. Auf dem Hügel finden sich alle paar Meter Militärposten. Von oben blicken hier und da neugierige Augen ins „gelobte Land“. Manchmal treffen sich an diesem Bollwerk mehrere hundert Menschen und versuchen die Grenzbefestigung zu stürmen. „Ceuta. Bienvenidos. Welcome. Bienvenue“. Dieser Gruß der EU gilt nur den Menschen mit dem richtigen Pass. Hunderte von Metern laufe ich in der Mittagshitze durch einen vergitterten Korridor, der mich an einen Hundezwinger erinnert, dahinter Afrika. Hier endet die Zone des Wohlstands. Als wäre die scharfe Abgrenzung noch nicht anschaulich genug, sammelt direkt hinter dem Zaun eine Afrikanerin in Lumpen lethargisch alte Pappen. Ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Nach langen schattenlosen Metern Fußmarsch passiere ich endlich die Grenze, den marokkanischen Stempel im Pass.

Hier endet die EU: Altpapiersammlerin am Grenzzaun

TÉTOUAN & CHEFCHAOUEN/MAROKKO

Endlich Afrika

Gleich hinter den Kontrollen ist alles gut organisiert. Sammeltaxen, sogenannte „Grands Taxis“, warten auf die Grenzgänger. Für 1,70 € geht es zügig die knapp fünfzig Kilometer an der Mittelmeerküste entlang Richtung Tétouan. Komfortabel über breite palmengesäumte Boulevards, vorbei an endlosen weiß getünchten Resorts für marokkanische Sommerfrischler. In den anmutigen Pinienwäldern entlang der Küste leben seit vielen Jahren gestrandete Afrikaner fast unsichtbar, praktisch vogelfrei. Bis nach Europa haben sie es nicht geschafft, können aber nicht in ihre Heimat zurückkehren. Entweder weil das Geld fehlt, oft auch, weil die Schande zu groß ist, daheim als Versager angesehen zu werden. Wovon sie leben, ist mir schleierhaft. Die Staatsmacht lässt sie in Ruhe, solange sie sich nichts zuschulden kommen lassen, erzählt Ahmed, unser Chauffeur. In wilden Camps fristen kleine Gemeinschaften, fast unbemerkt von der marokkanischen Gesellschaft, ihr Dasein. Dort werden Kinder geboren, die ohne Schule aufwachsen, berichtet er.

Nichts davon sieht man auf der Fahrt an der Küste entlang. Links das Meer, rechts die eindrucksvolle Silhouette des Rif-Gebirges am Horizont. Bis in die Neuzeit war die Küste berüchtigt für ihre Seeräubernester. Nach der Vertreibung der letzten Muslime aus Spanien machten Korsaren von dieser Küste aus das Mittelmeer unsicher, erpressten Lösegelder und mischten im Sklavenhandel mit. Die Rif-Berge sind heute die Heimat der marokkanischen Drogenbarone. Marokko ist einer der größten Exporteure von Haschisch. Angeblich siebzig Prozent des in Europa verkauften Cannabis sollen aus dieser Gegend stammen. Jede Grünfläche, die nicht von einer Straße eingesehen werden kann, soll als Anbaufläche für Hanfpflanzen dienen, behaupten böse Zungen. Aus Publicity-Gründen steckt der marokkanische Staat ab und zu ein paar Felder in Brand, hat aber wohl den Kampf gegen die rebellischen Berber im Großen und Ganzen aufgegeben. Vor Nachtfahrten in den Bergen wird dringend gewarnt! Denn dann muss der Stoff irgendwie zur Küste, transportiert von rauen Gesellen, mit denen wohl nicht gut Kirschen essen ist. Dort wird die entspannende Droge in Boote nach Europa verladen. Nicht nur Flüchtlinge sind an dieser Küste illegal unterwegs.

Tétouans gute Stube: Pflasterornamente an der Place Feddan, im Hintergrund Teile der Medina

Spätestens in Tétouan habe ich Europa hinter mir gelassen. Die verwinkelten Gassen der Medina sind vollgestopft mit Menschen. Viele Männer tragen die Djellaba, den traditionellen Kapuzenmantel der Berber. Geschäftstüchtige Händler rufen Passanten im Souk ihre Angebote zu. Der männliche Teil der Bürger bevölkert Tee trinkend die Cafés und der Muezzin versucht sich Gehör zu verschaffen – hier besteht kein Zweifel mehr, dass diese Stadt eine nordafrikanische ist, der Maghreb erreicht ist.

„Es riecht so gut! Pass auf, dass du nicht geschnappt wirst, sie sind nämlich hinter dir her, du alter Kiffer!“, war in den 1980ern Nina Hagens fürsorglicher Rat. Nun ja, ernste Sorgen muss sich diesbezüglich in Chefchaouen, nur knapp siebzig Kilometer südlich von Tétouan, wohl niemand machen. „Legalize it“ ist Alltag. Schon allein diese Tatsache sichert der malerischen Kleinstadt im Rif-Gebirge einen beständigen Besucherstrom. Tatsächlich riecht es oft sehr würzig. Selbst den öffentlichen Gebrauch des Stoffes im Teehaus – obwohl haram (nach islamischem Glauben verboten) – scheut der rebellische Rif-Berber nicht. Angeblich ist der König der größte Landbesitzer in der Region. Ein Schelm, wer bei der Vielzahl der Anbauflächen Böses denkt! Doch auch dies ist ein Gerücht, das sich nicht überprüfen lässt. Denn eigentlich ist Mohammed VI., kurz M6, ja ein Guter, wie ich erfahre. Sein Volk liebt den omnipräsenten Monarchen jedenfalls. Aber zu M6 später mehr.

Winterlicher Nachmittagsplausch

Verlieren kann sich der Fremde in „Chaouen“, wie die Einheimischen ihre Stadt nennen, nicht nur beim Genuss weicher Drogen, sondern auch in den Gassen der Medina. Und das stocknüchtern. Offensichtlich sind auch die Stadtplaner Fans des allgegenwärtigen Krauts. Als hätte eine wildgewordene Horde Sechsjähriger ihre King-Size-Packung Bauklötze ausgeschüttet und die kreuz und quer durcheinander liegenden Blöcke anschließend durch Gassen, Tunnel und Treppen miteinander verbunden. Dieser chaotische Häuserhaufen liegt pittoresk an einem steilen Berghang. Hier und da, meist nach hunderten von schweißtreibenden Treppenstufen bergan, finde ich mich in heimtückischen Sackgassen wieder und verfluche die scheinbar tollwütigen Bauherren. All diese wahllos übereinander liegenden Kuben wurden in der Farbe der Weisheit, der Zufriedenheit und Harmonie – also blau – getüncht. Das beruhigt. Sicherlich damit die in diesem Labyrinth seit Stunden Suchenden nicht komplett durchdrehen. Aber diese unterschiedlichen Blautöne schaffen im Häuser- und Treppengewirr tatsächlich eine ganz eigene, melancholische Stimmung. Bezaubernd! Vorausgesetzt man hat kein festes Ziel.

Schulkinder vor der Snack- und Spielwarenauslage an einer Hauswand

Selbst hier oben in Chaouen, weit im Norden Marokkos, sind viele Händler aus dem südlicheren Afrika fleißig. Haratin oder Zugereiste? Haratin, die „Freien zweiter Klasse“, nennen Marokkaner die Nachfahren der „schwarzafrikanischen“ Sklaven, die über Jahrhunderte ins Land verschleppt wurden. Marokko braucht manchmal etwas länger. Erst in den 1960er-Jahren verschwand die Sklaverei in Marokko nach und nach. Die Haratin waren es jedoch gewohnt zu schuften und manche brachten es nach ihrer Befreiung schnell zu bescheidenem Wohlstand. Gewöhnlich weiß kein Haratin, woher seine Ahnen stammen. Der Weg zurück ins südliche Afrika blieb somit für immer versperrt. Die neuen Herren hatten ihre Sklaven bewusst voneinander getrennt. So waren die Haratin gezwungen, die Sprache ihrer neuen Heimat zu lernen. Nur in der Gnaoua, einer mystischen Bruderschaft, die den Islam mit Elementen subsaharischer Riten verbindet, ist es den ehemaligen Sklaven mit unterschiedlichen Muttersprachen gelungen, neue Gemeinsamkeiten zu schaffen.

FEELING BLUE: UNTERWEGS IM GASSENLABYRINTH

CHEFCHAOUEN/MAROKKO

Durch Beobachtung von Sonnenstand, Windrichtung und GPS-Daten finde ich im zartblauen Durcheinander von Treppen, Gassen und Tunneln tatsächlich irgendwann den Heimweg zu meiner Unterkunft. Mohamed, der Hüter meiner bescheidenen Behausung im andalusischen Stil, die filigrane Schnitzereien, üppige Mosaiken und eine kühle Brunnenoase im Innenhof bietet, erzählt mir, dass M6 sehr wohlwollend mit der derzeitigen Fluchtwelle umgehe. Seit ewigen Zeiten mit menschlichen Wanderungsbewegungen vertraut und über Jahrhunderte vom Karawanenhandel abhängig, gewährt der König den 50.000 Subsahara-Afrikanern im Land relativ umstandslos Arbeitsvisa mit bis zu fünf Jahren Gültigkeit. Schließlich kam die ethnische Mehrheit der Marokkaner, die auch das Königshaus stellt, selbst vor langer Zeit von der arabischen Halbinsel. Heute arbeiten Menschen aus Sierra Leone, dem Senegal, Guinea-Bissau und von der Elfenbeinküste in den Souks. Als Fischer oder Straßenhändler, oft als Kellner, wahrscheinlich nicht gerade zu Spitzenlöhnen. Aber auch Ingenieure und Ärzte kommen bisweilen. Denn Marokko blickt auf eine lange Geschichte der Migration zurück und ist für afrikanische Verhältnisse heute wohlhabend. Definitiv kein „Shithole-Country“. In Marokko blühten Kunst, Kultur und Architektur schon mehr als 400 Jahre vor der Entdeckung Amerikas.

Dieser bescheidene Wohlstand ist einer der Gründe für die Beliebtheit der marokkanischen Dynastie und die Verehrung von M6. Das marokkanische Königshaus legt traditionell großen Wert auf Bildung. M6 sorgte nach Jahrhunderten endlich für die Gleichstellung der Berber, Tamazight – die Sprache der Berber – wurde 2011 zur Amtssprache erhoben. Trotzdem gibt es Verfassungsartikel, die dem König unumschränkte Macht garantieren. Aus demokratischem Blickwinkel ist M6 also ein Despot. Staatsrechtler sprechen von einem „Hybridregime“ aus demokratischen und autoritären Elementen. Offensichtlich liegt M6 aber viel an der Bekämpfung von Armut, Analphabetismus und Korruption. Er erließ ein Familienrecht, das Frauen vor dem Gesetz zu hundert Prozent gleichberechtigt. Das steht in einer patriarchalischen Gesellschaft zunächst zwar nur auf dem Papier – aber irgendwo muss man ja wohl mal anfangen.

M6 tanzte im Kreise der arabischen Despoten deutlich aus der Reihe, als er in der fortschrittlichen Verfassungsreform von 2011 freiwillig Macht abgab und sich im Arabischen Frühling an die Spitze der marokkanischen Bewegung setzte. Seitdem gedeiht die Pressefreiheit zumindest als zartes Pflänzchen, Demonstrationen sind möglich. Kritik am Königshaus verbietet sich selbstverständlich weiterhin. Immer noch sitzen Bürgerrechtler und Blogger in Haft. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein mit dem demokratischen Firlefanz. Bereits in Marokko zeigt sich, dass es offenbar ein Drahtseilakt ist, nach Jahrhunderten mit archaischen Herrschaftsformen aus dem Stand eine erfolgreiche, moderne Gesellschaft zu etablieren. Ich kann verstehen, dass sich der Monarch hier ein letztes Wort vorbehält. Zumindest bis eine Gesellschaft entstanden ist, die auf der Basis eines guten Bildungsniveaus in der Lage ist, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Undemokratisch? Vermutlich, mir scheint es jedoch ein gutes Zeichen zu sein, dass M6 von den Marokkanern geliebt und im Gegensatz zu seinem Vater Hassan nicht gefürchtet wird. Mag sein, dass ich hier falsch liege, weil die Kritiker sich nicht aus der Deckung wagen. Doch eins darf man bei allem Wohlwollen für M6 nicht vergessen: Wie ergeht es einem Volk, wenn aus einem „guten“ König ein „böser“ wird oder ein solcher auf ihn folgt?

Das Porträt seiner Majestät gehört natürlich deutlich sichtbar in jedem Geschäft, jeder Imbissbude, jedem öffentlichen Gebäude zum Inventar. Mal traditionell gekleidet, mal in Uniform, mal im Business-Outfit. Mal mit Armee, mal mit Pferden, mal mit Porsche, aber fast immer mit Sonnenbrille – einfach cool. Wie viele Herrscherhäuser in der islamischen Welt sieht sich M6 als direkter Nachfolger des Propheten Mohammed. Mich wundert ein wenig, dass er trotz dieser familiären Nähe zum Begründer des Islam so oft fotografiert werden darf. Fast alle traditionell gekleideten Marokkaner lehnen auch noch so höfliche Fotoanfragen ab. Selbst Motorradfahrer scheinen einen sechsten Sinn zu besitzen und reißen in voller Fahrt, noch hundert Meter vom Fotografen entfernt, den Arm vors Gesicht. Der Islam verbietet die Abbildung des Menschen, sagen mir die Einheimischen. Denn laut Koran kann nur Allah erschaffen. Scheint mir etwas weit hergeholt, insbesondere wenn ich daran denke, wie sich Menschen anderer islamischer Länder mit Begeisterung vor die Kamera werfen. Für den König Marokkos scheinen wohl sowieso andere Regeln zu gelten.

Speisen wie in Tausendundeiner Nacht: Restaurant in Chefchaouen

Café-Dachterrasse bereit für die Nachmittagsgäste