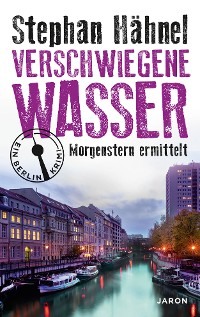

Czytaj książkę: «Verschwiegene Wasser»

Stephan Hähnel

Verschwiegene Wasser

Morgenstern ermittelt

Ein Berlin-Krimi

Jaron Verlag

Originalausgabe

1. Auflage 2016

© 2016 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Günter Schneider

Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016

ISBN 978-3-95552-226-1

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Sonntag, 15. November 2015

Donnerstag, 18. August 2016

Freitag, 19. August 2016

Sonntag, 21. August 2016

Montag, 22. August 2016

Dienstag, 23. August 2016

Mittwoch, 24. August 2016

Donnerstag, 25. August 2016

Freitag, 26. August 2016

Samstag, 27. August 2016

Dienstag, 30. August 2016

Mittwoch, 31. August 2016

Donnerstag, 1. September 2016

Epilog

Ebenfalls im Jaron Verlag erschienen

Prolog

Es war der bisher heißeste Tag im Mai 1985. Seit dem frühen Morgen schien die Sonne gnadenlos auf das kleine Dorf in Tamil Nadu, dem südlichsten Bundesstaat Indiens.

»Lass es ein Junge sein! Parvati, Gefährtin Shivas, du gütige Mutter, sei gnädig! Schenke uns einen Jungen. Ich flehe dich an!«

Die ersten Schreie klangen kräftig. Das Kind begrüßte das Leben, als wolle es verkünden: Schaut her, hier bin ich, ich lebe! Apsara, die junge Frau, die das Kind in einer schlichten Hütte auf einer einfachen Liege zur Welt brachte, war froh, dass es vorbei war. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Sie zitterte. Noch spürte sie die Schmerzen der Geburt, wusste aber, sie würden vergehen, wie die beiden Male davor. »Ich flehe dich an, lass mich einen Jungen geboren haben!«, flüsterte Apsara erneut und richtete sich auf.

Ein Raunen erfüllte den kleinen Raum. Die Frauen des Dorfes rückten zusammen und betrachteten das Neugeborene. Es wurde ruhig. Die meisten schwiegen, vereinzelt waren Klagen zu hören. Die Älteste des Dorfes hob den Blick. Ein leichtes Kopfschütteln verriet Apsara, dass die Muttergöttin ihre Gebete nicht erhört hatte. Die ersten Nachbarinnen gingen, schweigend, in sich gekehrt. Niemand verabschiedete sich. Alle wussten, was geschehen würde. Einzig die Dorfälteste blieb und hielt das Kind im Arm. Sie beruhigte es, bis es einschlief.

Apsaras Ehemann schob den Vorhang am Eingang der Hütte zur Seite und betrat den Raum. Sein Gesicht war vor Verzweiflung verzerrt. Auch die Gebete des Vaters waren nicht erhört worden. Er würdigte das Neugeborene keines Blickes. Zorn ließ seine Stimme beben. »Wir haben schon zwei Mädchen. Du solltest mir einen Sohn schenken! Immer nur Mädchen!«

Im schwachen Schein einer Glühbirne sah Apsara einen Moment seine glänzenden Augen. Nie zuvor hatte sie ihn weinen sehen. Er war ein anständiger Mann, fleißig, ehrlich und treu. Dennoch wusste sie, dass es sinnlos war, ihn zu bitten. Mit einer abfälligen Handbewegung verließ er die winzige Hütte.

Sie hatte versagt, so glaubte die junge Frau. Sie hatte ihn enttäuscht. Auch Apsara war enttäuscht. Niemals würde es ihnen gelingen, drei Mädchen großzuziehen, geschweige denn, sie zu verheiraten. Dafür waren sie zu arm. Ein Wunder, dass er sie nach der zweiten Tochter nicht verlassen hatte.

Die Älteste des Dorfes trat langsam an die Liege. Sie wusste, was zu tun war. Zu oft hatte sie in ihrem kläglichen Leben helfen müssen. Apsara schaute die Frau flehend an. Die Hand, die ihr die Alte reichte, war dünn und fühlte sich an wie Pergament. Liebevoll strich sie über die schwarzen Haare der jungen Frau. Mit brüchiger Stimme sagte sie: »Ihr braucht sie nicht. Wenn du es wünschst, erlöse ich sie.«

Apsaras Gesicht verkrampfte sich. Entsetzt griff sie sich an den Bauch. Die Älteste des Dorfes blickte erstaunt zu der jungen Frau. Dann verstand sie. Schnell wickelte sie das Neugeborene in eine Decke und legte es in einen Korb neben dem Eingang. »Es ist noch nicht vorbei«, sagte sie. »Apsara, du bekommst Zwillinge!«

Sonntag, 15. November 2015

Der Mercedes-Transporter fuhr mit abgeblendetem Licht die schmale vereiste Straße entlang zu einem der Seiteneingänge. Um diese Zeit waren die Lichter in den Büros und Labors erloschen. Der Biotechpark in Berlin-Buch schien sich von einer anstrengenden Arbeitswoche zu erholen. Die beiden Männer, die aus dem Wagen stiegen, beobachteten aufmerksam die Umgebung. Als sie sicher waren, dass niemand sie stören würde, begannen sie mit ihrer Arbeit.

»Na, dann wollen wir mal!«, flüsterte aufgeregt der Dickere der beiden, den der Auftraggeber mit der wenig schmeichelnden Beschreibung »Riesenbaby« angekündigt hatte. Ein pizzafressender Computernerd. Sein feistes Gesicht war hinter einer grauen Sturmhaube versteckt. Nervös schaltete der aufgeblähte Kerl sein Smartphone ein. Wenige Sekunden fehlten, dann war es drei Uhr. Die ersten Mitarbeiter würden frühestens in fünf Stunden ihre Rechner hochfahren. Bis dahin waren die beiden schon wieder verschwunden.

»Ausmachen, sofort!«, schnauzte ihn der andere, der sich Kolja Rudenko nannte, an. Sein osteuropäischer Akzent verriet, dass er kein Muttersprachler war. Die Muskelpakete, die eindrucksvoll seinen Pullover ausfüllten, waren das Ergebnis jahrelangen Trainings. Rudenko hasste es, mit Amateuren zusammenzuarbeiten. Schon von dem Moment an, als der Fleischberg in den Transporter eingestiegen war, sich als Kevin Beimler vorgestellt und so getan hatte, als würden sie einander seit der Kindheit kennen, war der Typ ihm suspekt. Augenblicklich begriff Rudenko, dass der zweite Teil des Auftrags unausweichlich war. Der fette Kerl war ein Schwätzer.

Rudenko, dessen Gesicht ebenfalls hinter einer grauen Sturmmaske verborgen war, öffnete leise die Schiebetür des Transporters und ergriff einen Werkzeugkoffer. Mit einem Blick, der den Profi verriet, untersuchte er das Schloss am Nebeneingang, das ihnen den Zugang zum Firmengelände verwehrte, und rümpfte verächtlich die Nase. Er entnahm dem Koffer ein zylinderförmiges Gerät und steckte zwei flache, nadelähnliche Spitzen in den Schlüsselkanal. Er drückte einen Knopf, und der Mechanismus fing an zu vibrieren. So in Schwingungen geraten, verkeilten sich die Stifte im Schließbolzen, und die Eingangstür ließ sich öffnen.

Beimler klatsche sich begeistert auf die Oberschenkel. Er gluckste vor Freude und hielt sich eine Faust vor den Mund. Es war sein erster Einbruch. Um sich zu stärken, hatte er die halbe Nacht damit verbracht, Pillen einzuwerfen, die angeblich helfen sollten, die Nervosität einzuschränken. Das Zeug sorgte aber nur dafür, dass er sich euphorisch fühlte. Erneut überkam ihn ein infantiles Lachen. Rudenko reagierte gereizt und deutete unmissverständlich an, dass er ihm gleich eine verpassen würde. Beimler nahm das nicht sonderlich ernst. Er folgte dem Ukrainer in gebührendem Abstand, wobei er sein Gesicht albern verzog.

Ihr Ziel war der Keller. Ein paar Stufen führten zu einem Notausgang, den Eisengitter vor unbefugtem Zutritt schützten. Auch hier bereitete Rudenko die Tür keine Schwierigkeit. Ein Gang, über den verschiedene Lagerräume zu erreichen waren, durchzog das Gebäude. Der Serverraum befand sich neben der Treppe, die zu den Büroräumen in den oberen Etagen führte. Die stählerne Tür war mit einem elektronischen Nummernschloss gesichert. Beimler streckte die Arme aus und machte ein paar alberne Übungen, um seine Finger zu lockern. Aufgeregt kicherte er erneut und tippte wie wild auf den Nummernblock ein. Ein Signal meldete unmissverständlich, dass die eingegebene Kombination falsch war.

»Ups! Muss ein anderer Zahlencode sein«, stellte er mit ernster Miene fest und beobachtete amüsiert den Ukrainer, der kein Verständnis für Witzeleien hatte.

Mit einem Schraubenzieher öffnete Beimler schließlich die Verkleidung des Nummernschlosses und legte vorsichtig die Kabel frei. Routiniert schloss er an diese zwei Klemmen an, die zu einem Datenlogger führten. Auf dem Display des Geräts erschienen Zahlenkolonnen. Es dauerte eine Weile, bis die vollständige Kombination ermittelt war.

Geschickt baute er die Verkleidung wieder an und tippte den Code ein. Die Tür öffnete sich.

»Halleluja!«, verkündete Beimler pathetisch, während er wie ein Herrscher die Regale abschritt, bis er jenen Rechner fand, dem er Manieren beibringen sollte.

Das System ließ sich von außerhalb nicht hacken. Eine Sicherheitssoftware wehrte jeden Angriff ab und verhinderte konsequent nichtautorisierte Zugriffe. Eine Unhöflichkeit, die der Auftraggeber mit »mangelnden Manieren« umschrieben hatte. Als Beimler den Server entdeckte, drehte er sich tänzelnd im Kreis und gab glucksende Laute von sich, wie Kleinkinder es zuweilen aus Freude tun, wenn sie ein Kuscheltier geschenkt bekommen. Er zog ein weiteres Mal sein Smartphone aus der Tasche und machte ein Selfie mit dem Objekt ihres Interesses.

Rudenko schaute auf die Uhr und zog die Stirn kraus. »Ich möchte nicht länger hier sein als unbedingt nötig.«

Der Computernerd verdrehte theatralisch die Augen. »Los, komm mit aufs Bild!«

»Es ist besser, du fängst sofort an!«

»Sei kein Spielverderber! Eine kleine Erinnerung für später«, erklärte Beimler und ergänzte mit gespielt altersschwacher Stimme: »Weißt du noch, damals, als wir uns in der eisigen Winternacht Zugang zum Allerheiligsten verschafft haben? Ach, hätte ich doch auf dich gehört!«

Rudenko hatte die Nase voll und verpasste dem Fleischberg eine Ohrfeige.

Beimler fuhr über die sich rötende Wange. Sein Gesicht war schmerzverzerrt. »Spinnst du?«, stieß er gerade noch hervor, da fing er sich einen weiteren Schlag ein, diesmal mit der Rückseite von Rudenkos Hand. Beimlers Unterlippe platzte auf. Er hatte den Hieb nicht einmal kommen sehen. Ein Wimmern war zu hören. Er schmeckte Blut. Trotzig bäumte er sich auf und machte einen Schritt nach vorn, beide Hände ausgestreckt, als wäre das ein Spiel. Fangen oder Haschen. Seine Größe und Masse sowie die eingeworfenen Pillen ließen ihn glauben, etwas gegen den gedrungenen Ukrainer ausrichten zu können. Der nächste Schlag, ein Fausthieb, traf seine Nieren. Er bekam keine Luft mehr.

Rudenko wusste genau, was er tat. Er hatte es gelernt, in jener Spezialeinheit Berkut, die auf dem Maidan in Kiew für Ordnung gesorgt hatte. Seitdem sie aufgelöst worden war, arbeitete er als Freelancer auf eigene Rechnung. Das Wissen darüber, wie man das Selbstbewusstsein eines Menschen erschütterte, war Teil seiner Ausbildung gewesen. Er schlug erneut zu, diesmal traf er Beimlers Leber. Das Riesenbaby klappte zusammen und stützte sich auf dem Boden ab. In seinen Augen spiegelte sich Panik wider. Schützend hielt er sich die Arme vors Gesicht.

Der ehemalige Berkut-Polizist konnte die Angst riechen, die aus jeder Pore des Nerds dünstete. »Fünfzehn Minuten! Brauchst du länger, erkennt dich deine Mami nicht wieder.«

Das Riesenbaby nickte. Plötzlich fühlte Beimler sich nicht mehr euphorisch. Mit zittrigen Händen zog er sein Notebook aus dem Rucksack und schloss ein Kabel an den Server an. Verzeichnisse erschienen. Kryptische Zahlenfolgen. Endlich fündig geworden, startete er ein Tool, das der Auftraggeber ihm hatte zukommen lassen. Es enthielt einen Trojaner, den er im Sicherungsverzeichnis der Firma speichern sollte. Ein weiteres Programm, das dafür sorgte, dass der Server abstürzte, sobald der erste Mitarbeiter am Morgen den Rechner anschaltete, kopierte Beimler in den Arbeitsspeicher. Beim Neustart des Systems würde es gelöscht werden. Keine Spuren, die sich verfolgen ließen. Das Sicherheitssystem schrieb in solchen Fällen ein Back-up vor, um die Daten vor Viren oder anderen Bedrohungen zu schützen, stattdessen verbreitete sich der Trojaner direkt auf alle Rechner des Unternehmens. Beimler hatte keine Ahnung, worum es ging. Wahrscheinlich Industriespionage. Was immer diese Firma entwickelte, jemand interessierte sich dafür. Die Inhalte der Festplatten würden an eine kryptische Adresse gesendet werden – Russland, China, irgendeine Insel. Still und unbemerkt.

Zu Hause hatte Beimler den Quellcode studiert. Obwohl er kein Neuling in der Hackerszene war, hatte er ein filigraneres Konstrukt als diesen Trojaner noch nie gesehen. Auch wenn seine innere Stimme ihm geraten hatte, die Finger von dem Programm zu lassen, einen Befehl hatte er heimlich modifiziert. Mit Daten ließ sich gutes Geld verdienen. Was immer der Auftraggeber begehrte, Beimler würde es auch auf seinem Rechner sehen. Jetzt, wo er Zugang zum System hatte, war es kein Problem mehr, den Befehl später wieder zu löschen, um keine Spuren zu hinterlassen.

Als das Riesenbaby das Kabel wieder abzog, waren keine fünfzehn Minuten vergangen. Er wollte schnell weg von hier.

Nachdem Rudenko den Notausgang verschlossen hatte, tätschelte er Beimler freundschaftlich die Schulter. »Guter Mann!« Dann entschuldigte er sich für die grobe Art, mit der er ihn vorher behandelt hatte. »Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps!« Er zog eine Flasche Wodka aus der Tasche. »Ist gut gegen die Kälte.«

Beimler beobachtete jede Bewegung der kräftigen Hände mit Misstrauen.

Der Ukrainer lachte. Nebenbei schaute er auf seine Uhr. Er konnte in Ruhe frühstücken, bevor er mit einem Auto zurück zur polnisch-ukrainischen Grenze fuhr. Ein kleiner Spaziergang, und der Auftrag war erledigt. Niemand wusste, dass er Kiew für ein paar Tage verlassen hatte. »Die Einarbeitungszeit ist für alle schwierig«, bemerkte Rudenko und spielte die kameradschaftliche Karte aus. »Man muss sich erst kennenlernen. Vertrauen aufbauen. Jetzt fahren wir zu dir und feiern.«

Das Riesenbaby hielt es für besser, nicht darauf zu antworten. Er wollte den Kerl nur noch loswerden. Verzweifelt schaute er den Ukrainer an.

»Du wirst mir diese Bitte doch nicht abschlagen, oder?«

Sie stiegen in den Transporter und fuhren los, ohne das Licht einzuschalten. Es war keine Bitte, das wusste Beimler. Bevor er das Notebook ausschaltete, richtete er unauffällig die integrierte Kamera auf Rudenko. Unbeobachtet drückte er eine Taste. Schweigend hielt er dann seinen Rucksack fest, als könnte der ihn beschützen.

Donnerstag, 18. August 2016

Sorgfältig kontrollierte Mathias Klausen die Spreeschnuppe, einen betagten Ausflugsdampfer, der jede Saison fünfmal täglich durch das Berliner Stadtzentrum fuhr, auf Schäden. In der Nacht hatte eine Gewitterfront ihre schlechte Laune über dem Historischen Hafen in Berlin entladen. Es war ein beeindruckend leidenschaftliches Sommergewitter gewesen, das vom Wetterdienst, verbunden mit einer Katastrophenwarnung, angekündigt worden war. Letztere hatte sich jedoch als unnötig erwiesen. Das Gewitter hatte respektabel gewütet, war aber durchaus typisch für einen heißen Sommer gewesen. Anschließend hatte sich die Gewitterfront verzogen, und eine klare Vollmondnacht hatte dafür gesorgt, dass Klausen bis zum Morgengrauen unruhig geschlafen hatte.

Klausen entdeckte an der Spreeschnuppe keinen Schaden, der ihm Sorgen bereiten musste. Angewehter Dreck lag auf den Planken, Blätter, Bonbonpapier, die Reste einer Zeitung. Den Müll stopfte er in eine Tüte. Ein paar Eimer Wasser würden genügen, um das alte Mädchen wieder strahlen zu lassen, stellte er beruhigt fest. Solange die Algenblüte nicht begonnen hatte, nutzte er das Wasser der Spree für die Reinigung des Boots. Aus der Nische neben dem Führerhaus holte Klausen einen in die Jahre gekommenen Schrubber, dessen Borsten abgeknabbert aussahen. »Der ist noch gut«, pflegte er zu sagen, wenn ihn jemand auf das mitleiderregende Gerät ansprach. Verwundert registrierte er, dass der Blecheimer nicht am üblichen Platz stand. Irritiert schaute er sich um.

Die Luft am Märkischen Ufer war klar und belebend. Kapitän Klausen atmete sie ein, als gelte es, davon einen Vorrat anzulegen. Dann begann er mit der Suche nach dem verbeulten Unikat. Es versprach, ein sonniger Tag zu werden. Das Gefühl, das er beim Einatmen der unverbrauchten Luft verspürte, glich jenem, das er als Kind geliebt hatte, wenn er nach dem Baden in ein frischbezogenes Bett gekrochen war.

Eine Viertelstunde blieb, bis die ersten Gäste an Bord kommen würden. Auch heute würde er auf der beliebten Spreeroute historisches Fast Food servieren: Wann wurde jenes Gebäude errichtet? Welcher Epoche ließ es sich zuordnen? Wie hieß der Architekt? Zur Erheiterung der Passagiere pflegte er passende Anekdoten in seine Ausführungen einzustreuen. Tag für Tag erzählte er die gleichen Witze, sorgte mit doppeldeutigen Anspielungen für Stimmung und erntete Applaus, wenn er in Berliner Mundart Gedichte zum Besten gab.

Ick sitze hier und esse Klops.

Uff eenmal kloppt’s.

Ick kieke, staune, wundre mir,

uff eenmal jeht se uff, die Tür.

Vor sieben Jahren hatte Klausen seine Tätigkeit als Professor für Biochemie an den Nagel gehängt. Nach einem vermeintlichen Burn-out vollzog er eine Kehrtwendung im Leben. Midlife-Crisis, behaupteten die einen, Spinnerei, die anderen. Der akademischen Lebensweise entsagte er und entschied sich, fortan ein genügsames Dasein zu fristen. »Ohne mich!«, hatte seine Frau erklärt. Seinen Beziehungsstatus umschrieb er seither mit »glücklich geschieden«. Sieben Jahre war es her, da hatte er das Diktat selbstauferlegter Verpflichtungen rigoros gestrichen. Aus einem Getriebenen war ein Sich-treiben-Lassender geworden, wenn auch nicht freiwillig.

Den Zuschlag für die Anfang der Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts gebaute Spreeschnuppe hatte er bei einer Zwangsversteigerung erhalten. Marode achtzehn Meter Länge boten Platz für dreißig Passagiere. Einen Winter lang hatte es der Ausdauer eines Idealisten bedurft, um das in die Jahre gekommene Schiff instand zu setzen. Seitdem nannte er sich Kapitän eines Ausflugdampfers und vermittelte Unwissenden Stadtgeschichte.

Obwohl Klausen gründlich in jeden Winkel der Spreeschnuppe schaute, blieb der Eimer verschwunden. Stattdessen entdeckte er auf dem Vorderdeck ein Freundschaftsband. Der Tradition nach musste der Hersteller des Schmuckstücks dem Beschenkten das Band eigenhändig umbinden, woraufhin sich dieser etwas wünschen durfte. Wenn es eines Tages von allein abfiele, erfüllte sich der Wunsch, so hatte es ihm eine seiner Studentinnen erklärt. Vorausgesetzt, man trug es Tag und Nacht. Das aus Wolle gewebte Band wirkte abgetragen, war aber nicht zerrissen. Ein Knoten hielt es zusammen. Klausen überlegte, ob unter den gestrigen Passagieren jemand gewesen war, der derartigen Zierrat getragen hatte. Nach einer Weile schloss er das aus. Der Besucherandrang am Vortag war übersichtlich gewesen. Bei den meisten Fahrten hatte die Anzahl betagter Interessierter kaum die Kosten der Tour eingebracht. Glücklicherweise konnte er die letzte Runde als voll besetzt verbuchen. Eine illustere Gesellschaft mit dem Namen »Therapiegruppe – Bedingungsloser Frohsinn« enterte das Schiff regelrecht und hisste den Wimpel ihrer Geselligkeit am Bug. Anfänglich empfand Klausen den Namen dieses Vereins eher als Bedrohung als ein Versprechen substanzieller Lebensqualität. Aber es war eine lustige Truppe, bewaffnet mit einem Koffer, der eine Flasche Jägermeister sowie passende Gläser enthielt. Die Feierfreudigen hatten allesamt den höheren Semestern angehört. Sie hatten zwar die gleichen T-Shirts getragen, aber altersbedingt kam keiner von ihnen als Besitzer des gefundenen Modeschmucks infrage.

Der Kapitän der Spreeschnuppe steckte das Freundschaftsband in die Hosentasche. Er würde es zu den anderen Fundstücken in die Kiste legen, in der er Erinnerungen aufbewahrte, die niemand zurückverlangte. Immer noch auf der Suche nach dem Eimer, schaute er sich um und entdeckte das Ende des Seils, mit dem der über Bord geworfene Kübel eingeholt wurde. Es war an der Reling befestigt. Verwundert löste er den Knoten, der eindeutig nicht von einem Fachmann stammte. Auch war das Seil neu. Er konnte sich nicht erinnern, es ausgetauscht zu haben. Zehn Minuten blieben noch, um die Reinigung des Vorderdecks zu erledigen, den Ständer mit den Prospekten aufzufüllen und die Kasse bereitzustellen.

Kopfschüttelnd zog Klausen an dem Seil und spürte einen Widerstand. Der Eimer schien sich irgendwo verhakt zu haben. Vorsichtig gab er nach, zog erneut, ohne jedoch eine Wirkung zu erzielen. Mit der gespannten Leine in der Hand trat er zur Seite und wiederholte den Vorgang. Klausen wollte den Eimer nicht verlieren. Er hatte ihn zusammen mit dem alten Schiff erworben. Ein solider Blechkübel, einer von jener dickwandigen Sorte, die heute niemand mehr produzierte. Er zog kräftiger, diesmal mit Erfolg. Etwas Schweres schwebte unter dem Schiffsrumpf. Der Kapitän der Spreeschnuppe schaute besorgt über die Reling und holte die Leine langsam ein. Aus der Tiefe bewegte sich ein heller Fleck Richtung Wasseroberfläche, und je näher er kam, desto deutlicher waren die Konturen eines Gesichts zu erkennen.

° ° °

Die Polizei hatte den Bereich am Märkischen Ufer weiträumig abgesperrt und Stellwände errichtet, um die Schaulustigen fernzuhalten. Einzelne Gaffer hielten dennoch ihre Handys in die Höhe und fotografierten. Einem Fotografen der Boulevardpresse war es sogar gelungen – vermutlich gegen ein kleines Entgelt –, sich Zutritt zu einem der Häuser am Ufer zu verschaffen. Seelenruhig stand er am Fenster im oberen Stockwerk und machte Aufnahmen.

Taucher hatten die unbekleidete Leiche geborgen und auf das Deck der Spreeschnuppe gelegt. Zweifelsfrei handelte es sich um eine junge Frau. Die Spurensicherung hatte die Leine gelöst, die um den Körper geschnürt gewesen war. Zusammen mit dem betagten Schöpfeimer und einem Feldstein, der zur Beschwerung in den Eimer gepresst worden war, wurde die Tote zur Untersuchung ins Labor gebracht.

Kriminalhauptkommissar Hans Morgenstern wartete am Uferweg und verfolgte die Arbeiten. Gerd Füllgrabe, Chef der Spurensicherung und praktizierender Pedant, untersuchte das Seil. Er schien fündig geworden zu sein. Ein kurzer Fingerzeig, und der Polizeifotograf machte von der Entdeckung Bilder. Beide waren ein eingeschworenes Team, das seit ewigen Zeiten zusammenarbeitete. Selbst von der Straße aus konnte Morgenstern erkennen, dass die Leiche mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Nacht im Wasser gelegen hatte. Genaueres würde Sonja Bubka, die Rechtsmedizinerin, herausfinden.

Erneut schaute Morgenstern zu dem Paparazzo, der geschickt das Objektiv der Kamera gegen ein anderes austauschte und seinen verständnislosen Blick mit einem Feixen quittierte. Es ärgerte Morgenstern, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der Kerl über ihre Bemühungen, die Würde des Opfers zu schützen, hinwegsetzte. Kopfschüttelnd richtete er den Blick wieder auf die Arbeit seiner Kollegen. Hannes Gärtner, der Polizeifotograf des LKA, korrigierte die Einstellungen an seiner Kamera. Er ließ sich Zeit. Das Klicken der Blende war zu hören. Ein bedächtiger Ton, der anzeigte, dass ein einzelnes Foto gemacht wurde, kein automatisches Surren für eine ganze Serie von Bildern, denen allen eines gemeinsam war: Sie verpassten regelmäßig den richtigen Moment.

»Drehen Sie den Körper auf die rechte Seite. Ich brauche Fotos von der Schulterpartie.«

Ein junger Beamter tat, um was er gebeten wurde, und verzog dabei keine Miene. War es Selbstbeherrschung oder jene Art von Abgestumpftheit, zu der seine Arbeit führte? Morgenstern entschied, dem Mann ein hohes Maß an Selbstkontrolle zuzusprechen.

Der Polizeifotograf nahm eine Reihe von Bildern auf. Er wusste, worauf es ankam. »Danke, ich bin fertig.« Sorgsam betrachtete Gärtner noch einmal die Leiche und versicherte sich, dass er nichts übersehen hatte. Bedächtigen Schrittes stieg er die Stufen, die zur Straße führten, nach oben. Er schaute Morgenstern prüfend an. »Soll ich ihn abschießen?«

»Wie bitte?«, erkundigte sich Morgenstern, weil er glaubte, sich verhört zu haben.

Statt eine Antwort zu geben, zielte Gärtner mit der Kamera auf den Paparazzo im ersten Stock. Ein paarmal klickte der Apparat und löste eine Salve von Bildern aus. »Typen wie der sind die voyeuristischen Augen einer sensationshungrigen Gesellschaft. Egal, welch hehrem Anspruch Fotografen zu folgen vorgeben, letztendlich füttern sie die Bedürfnisse der Neugierigen. Sehen Sie es ihm nach! Voyeurismus ist ein Menschenrecht, oder?«

Morgenstern wusste darauf keine Antwort.

»Die Fotos der Leiche haben Sie in einer Stunde auf Ihrem Schreibtisch.«

Wie lange Gärtner schon für das LKA arbeitete, hätte Morgenstern nicht sagen können. Sie kannten einander, hatten aber nie Vertrautheit aufgebaut. Genau genommen, kannte er nur dessen Fotos. Bilder, die menschliche Abgründe in allen Facetten dokumentierten. Vielleicht lag es an der Perfektion der Aufnahmen, dass Morgenstern und Gärtner nie mehr als drei Sätze wechselten.

Klausen hielt sich hilflos am Ende des Stegs auf. Er schien unter Schock zu stehen, riss sich aber zusammen und beantwortete die ihm gestellten Fragen. Er war eine beeindruckende Erscheinung, groß gewachsen, kräftig und von der Sonne braun gebrannt. Kriminalkommissar Bruno Biondi, Computerspezialist und bestangezogener Mitarbeiter der Mordkommission, der unablässig auf der Suche nach einem passenden Partner war und jede Gelegenheit nutzte, um auf sich aufmerksam zu machen, erfasste routiniert die Daten. Aus Erfahrung wusste Morgenstern, wie wichtig es war, Zeugen sofort zu vernehmen, um zu vermeiden, dass unterschwellige Wertungen die Aussagen beeinflussten.

Als Biondi seinen Chef bemerkte, winkte er kurz und machte eine Bewegung, als wischte er hektisch über eine imaginäre Scheibe. Morgenstern stieg die Stufen hinab, ging an das Ende des Stegs und stellte sich zu ihm und Klausen.

»Ich reinige das Deck routinemäßig jeden Morgen«, erklärte Klausen und beobachtete, wie Biondi die Aussage auf seinem Tablet erfasste.

»Ist es üblich, Wasser aus der Spree zu nehmen?«, erkundigte sich Morgenstern. Er deutete auf den Eimer, den die Spurensicherung in einen Plastikbeutel verpackt hatte. Dann ergänzte er: »Hans Morgenstern, Kriminalhauptkommissar. Ich zeichne für die Ermittlungen verantwortlich.«

Ein schneller Blick auf den Ausweis genügte Klausen, bevor er antwortete: »Das ist gang und gäbe. Wasser ist Mangelware auf einem Schiff.«

Biondi, der ein untrügliches Gespür dafür zu haben schien, welcher Tatort welche Garderobe verlangte, notierte auch diese Information. Stilsicher hatte er nach dem Aufstehen eine blaue Hose, die passenden Sneakers sowie ein blau-weiß gestreiftes Hemd gewählt, das, hochgekrempelt, seine sonnengebräunten Arme vorteilhaft präsentierte. Für Morgenstern ein Rätsel, kam doch die Meldung über die entdeckte Leiche im Historischen Hafen, als Biondi im Büro vor dem Computer saß. Schon des Öfteren hatte Morgenstern den Kollegen ehrenhalber in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen, weil der in Kleidung erschienen war, die auf den Mordfall abgestimmt zu sein schien. Den obligatorischen Kommentar verkniff sich Morgenstern. Stattdessen stellte er Klausen die nächste Frage: »Ist Ihnen gestern oder heute früh etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«

Klausen überlegte kurz und griff dann in seine Hosentasche. Er zog das Freundschaftsband heraus und betrachtete es erneut. »Das habe ich an Bord gefunden. Scheint gestern jemand verloren zu haben. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, dass einer meiner Passagiere so etwas getragen hat.«

Biondi holte eine Beweismitteltüte aus seiner Tasche und ließ das Band darin verschwinden. Dabei machte er ein Gesicht, als entsorge er einen schweren modischen Fauxpas.

»Können Sie mir sagen, wie Sie gestern Abend Ihre Zeit verbracht haben?«

Klausen schaute Morgenstern mit einem resignierenden Blick an, der eine tiefsitzende Verbitterung nicht zu kaschieren vermochte. Er hatte die Frage erwartet. »Ich war allein in meiner Wohnung. Niemand hat mich gesehen. Keine Anrufe. Keine Zeugen.«

Morgenstern, dem die Anspannung des Kapitäns der Spreeschnuppe nicht entgangen war, fragte instinktiv: »Ist Ihnen die Tote bekannt?«

Klausen rieb sich unsicher die Hände. Während er kräftig ausatmete, nickte er müde und ließ dabei die Schultern hängen.

Morgenstern und Biondi wechselten erstaunte Blicke. Mit dieser Reaktion hatte keiner von beiden gerechnet.

»Ihr Name ist Sina Rogatz. Eine ehemalige Studierende von mir. Wir hatten ein …«, er hielt kurz inne, »… ein Missverständnis miteinander.«

»Sina Rogatz? Die Adoptivtochter von diesem Immobilienhai?«, fragte Biondi unvermittelt. Als seine Annahme mit einem Nicken bestätigt wurde, atmete er besorgt aus und ließ ein leises Pfeifen hören.

Dem Leiter der Mordkommission 1 entging das nicht, wusste er doch aus der bisherigen Zusammenarbeit, dass dies ein Zeichen für bevorstehende Komplikationen war. »Sie hatten miteinander ein Missverständnis?«, erkundigte er sich verwundert über die Formulierung.

»Das übliche Klischee: Professor in den besten Jahren verfällt dem Reiz einer Studierenden.«

Morgenstern zog genervt die rechte Augenbraue hoch. »Können wir uns auf Normaldeutsch unterhalten? Wir sind nicht von der Sprachpolizei.«

Klausen starrte Morgenstern entgeistert an, als sei schon die Bitte, auf das zu verzichten, was in akademischen Kreisen als Political Correctness empfunden wurde, eine Zumutung. Mit den Jahren hatte er den Begriff der Studierenden derart verinnerlicht, dass ihm die Absurdität des zwangseingeführten Wortes nicht mehr bewusst war. Verunsichert antwortete er: »Sina gehörte zu jenen Studenten, denen das Studium leichtfiel. Und ich war einer jener Dozierenden …«, schnell verbesserte er sich, »… Dozenten, die ihr Potenzial erkannten und sie förderten. Bewundernde Worte ihrerseits auf einer Studentenparty, ein paar Gläser Alkohol zu viel, und ich war meiner Vernunft beraubt. Das ist sieben Jahre her.« Klausen hielt inne und beobachtete die Aktivitäten an Bord der Spreeschnuppe. Zwei Männer bemühten sich, die Tote möglichst vorsichtig in einen Leichensack zu legen.