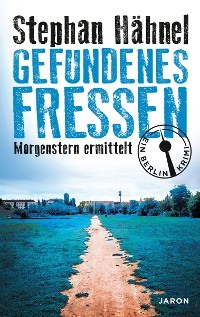

Czytaj książkę: «Gefundenes Fressen»

Stephan Hähnel

Gefundenes Fressen

Morgenstern ermittelt

Ein Berlin-Krimi

Jaron Verlag

Originalausgabe

1. Auflage 2014

© 2014 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin. Foto: © iStock

Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014

ISBN 9783955522063

Für Edda

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Vier Jahre zuvor …

Sonnabend, 7. Juni

Sonntag, 8. Juni

Montag, 9. Juni

Dienstag, 10. Juni

Mittwoch, 11. Juni

Donnerstag, 12. Juni

Freitag, 13. Juni 2014

Sonnabend, 14. Juni

Sonntag, 15. Juni

Montag, 16. Juni

Mittwoch, 18. Juni

Donnerstag, 19. Juni

Sonnabend, 21. Juni

Sonntag, 22. Juni

Mittwoch, 25. Juni

Donnerstag, 26. Juni

Freitag, 27. Juni

Samstag, 28. Juni

Danksagung

Ebenfalls im Jaron Verlag erschienen

Vier Jahre zuvor …

Der Mann sah es nicht kommen. Ganz plötzlich erschien das Mädchen zwischen den Baucontainern und stand mitten auf der Straße. Ihre Blicke trafen sich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dennoch brannten sich die entsetzten Augen für immer in seine Erinnerung. Einen Augenblick lang verharrte die Welt in einer nüchternen, hoffnungslosen Klarheit.

Der Aufprall auf die Motorhaube des Mercedes Offroader klang dumpf. Der Mann wollte schreien, brachte jedoch keinen Ton heraus. Auf der Beifahrerseite beulte sich die Frontscheibe nach innen. Risse durchzogen das Glas. Das Gefühl, in einem Netz gefangen zu sein, ließ ihn erschauern. Später konnte er sich nicht erinnern, ob es noch andere Geräusche gegeben hatte. Nur daran, dass er jene Sekunden wie einen langsam laufenden Film empfunden hatte.

Das Mädchen riss mit dem Gesicht den rechten Scheibenwischer ab und rutschte seitlich über den Kotflügel. Im Rückspiegel konnte er sehen, wie es auf das Straßenpflaster schlug. Der Körper rollte noch einige Meter auf den Steinen entlang, bis er endlich liegen blieb.

Ob es die Angst war, ins Schleudern zu geraten, oder einfach nur der Schock – erst jetzt bremste er langsam, bis er zum Stehen kam.

Benommen stieg der Mann an diesem grauen Novembermorgen aus dem Auto und ging mit schweren Schritten zurück. Das spärliche Licht einer Straßenlaterne beleuchtete den reglosen Körper des Mädchens. Die Beine waren verdreht, das Gesicht blutüberströmt. Ein Teil der Kopfhaut verdeckte das rechte Auge. Dem Mann wurde schlecht. Verzweifelt schaute er sich um. Dunkle Bürogebäude. Verwaiste Parkplätze. Eine Industriestraße, die vom Regen glänzte. Nur ein paar Laternen warfen ihr müdes Licht auf die Bürgersteige.

Der Mann wusste, dass er zu schnell gefahren war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ließ sich Restalkohol in seinem Blut nachweisen.

Er hätte nicht hier sein dürfen. Die Fremde, mit der er die Nacht verbracht hatte, würde er nie wiedersehen. Ein One-Night-Stand. Ihr Name hatte wie der Titel einer bunten Frauenzeitschrift geklungen. Laura? Linda? Lisa? Niemand meldete sich in einem Seitensprungportal mit seinem richtigen Namen an. Seine Frau dachte, dass er bereits in Hannover sei, wo er heute einen Vortrag für Führungskräfte halten würde.

Tief im Innern glaubte der Mann, dass er keine Chance gehabt hatte, dem Mädchen auszuweichen.

Es war kalt. Für ein derart mieses Wetter war es unpassend gekleidet. Es trug nur eine einfache Sommerjacke. Der Mann schätzte es auf vierzehn Jahre, möglicherweise sogar jünger.

Seine Augen füllten sich mit Tränen. Die Hände zitterten. Mit Mühe gelang es ihm, seinen Atem zu beruhigen. Noch nie hatte er sich so einsam gefühlt wie in diesem Moment. Er musste an seine Frau denken und an die Kinder. Er liebte sie. Wie gern wäre er jetzt bei ihnen gewesen.

Langsam, wie ein beginnender Kopfschmerz, griff eine Idee nach ihm, so selbstverständlich, dass er sich nicht einmal darüber wunderte. Niemand hat dich gesehen. Was hindert dich daran, einfach wegzufahren?

Sofort schämte er sich des Gedankens, spürte jedoch gleichzeitig eine gewisse Erleichterung. Es war ein tragischer Unfall. Warum sollte sein Leben aus der Bahn geworfen werden? Wegen der Laune eines Zufalls?

Kraftlos ging der Mann zu seinem Wagen zurück. Auf halber Strecke nahm er den abgerissenen Scheibenwischer auf und wickelte das blutverschmierte Ende notdürftig in ein Papiertaschentuch. Er würde den Wischer verschwinden lassen. Die Stoßstange und der Kühlergrill waren stark in Mitleidenschaft gezogen, die Motorhaube war an mehreren Stellen eingebeult, die Frontscheibe hinüber. Das musste alles ausgetauscht werden.

Er stieg ein und verriegelte die Tür. Durch die Risse in der Scheibe ließ sich die Straße gerade noch erkennen. Nachdenklich schaute er auf die Uhr, konzentrierte sich und schätzte, wie viel Zeit ihm blieb, den Wagen zu tauschen.

Er kannte jemanden, der sich des Schadens annehmen würde, ohne Fragen zu stellen. Dieser Jemand besaß eine Werkstatt und arbeitete auf eigene Rechnung. Ein paar Tage musste der Mann wahrscheinlich einplanen, bis alle Bauteile beschafft waren und der Mercedes neuen Lack bekommen hatte.

Wenn ein Ersatzwagen frei war, sprach nichts dagegen, dass er den Vortrag in Hannover pünktlich beginnen konnte. Prüfend blickte der Mann in den Rückspiegel, blinkte vorschriftsmäßig und fuhr langsam los.

Der Regen würde alle Spuren verwischen. Der Mann sah nicht mehr, dass der rechte Daumen des Mädchens in jenem Moment fast unmerklich zu zucken begann.

Sonnabend, 7. Juni

Die warme Juniluft schmeckte seit Tagen abgestanden. In den Cafés und Restaurants in Prenzlauer Berg saßen in den späten Nachmittagsstunden Touristen und Kiezbewohner einvernehmlich nebeneinander. Einige blätterten Zeitungen durch oder lasen ein Buch. Andere studierten einen Stadtplan oder tauschten Belanglosigkeiten aus. Die meisten kühlten ihr Inneres mit allerlei Getränken, seien sie nun alkoholischer oder gesünderer Natur. Wer Hunger verspürte, begnügte sich mit leichter Kost, zumeist einem üppigen, gesundheitsfördernden Salat. Dazu gab es experimentelle Brotsorten. Selten bestellte ein Gast ein Gericht, das einen Magen angemessen füllte.

Niemand nahm Notiz von dem Elfjährigen, der bei dieser Hitze viel zu schnell mit dem Fahrrad durch die Schwedter Straße in Richtung Mauerpark fuhr. Der Junge schwitzte nicht nur wegen der hohen Temperaturen, sondern auch vor Aufregung, führte er doch bei einem imaginären Radrennen. Es war ein Spiel. Sein Spiel. Später einmal wollte er der berühmteste Radrennfahrer aller Zeiten werden.

Mit einem Zwischenspurt war es ihm gelungen, sich vom Hauptfeld abzusetzen. Auch wenn er die Verfolger nicht sah, wusste er, dass ihm nur ein kleiner Vorsprung blieb. Bis zur Ziellinie oberhalb des Hundeauslaufplatzes im Mauerpark war es nur noch ein kurzes Stück. Nicht schwach werden!, dachte der Junge. Heute ist dein Tag. Du wirst der Champion!

Glücklicherweise schaltete die Fußgängerampel an der Ecke zur Eberswalder Straße auf Grün, so dass er, ohne zu bremsen, die Fahrbahn überqueren konnte. Der Junge fühlte seine Oberschenkel brennen, als er die steile Strecke auf der Rückseite des Cantianstadions hinauffuhr. Ein Zickzackweg entlang dem Hundeauslaufplatz. Ehrgeizig biss er die Zähne zusammen. Noch fünf Kurven bis zur Bergkuppe, dann war er Tagessieger. Er spürte, wie ihm der Schweiß über die Stirn lief, und hörte, wie die Zuschauer vor Begeisterung seinen Namen riefen. Ein Freudenschrei, der tief aus seinem Innern aufgestiegen war, spornte ihn nochmals an. Du schaffst es!

Gehetzt schaute Sebastian Eichner sich um. Er wusste, dass die Verfolger sich näherten. Schon spürte er ihren Atem im Nacken. Mit dem Daumen schaltete er in den nächsthöheren Gang und stellte sich mit dem ganzen Gewicht seines kleinen Körpers auf die Pedale. Er schnitt die letzte Kurve. Nicht schlappmachen! Nur noch zehn Meter bis zum Ziel …

Die beiden Brüder beobachteten den Jungen, seit er sich entlang dem Hundeauslaufgebiet zu ihnen nach oben gearbeitet hatte. In ihren Gesichtern begann sich die Langeweile zu verflüchtigen. Der Größere schnipste seine Zigarette weg und stellte sich dem Jungen in den Weg. Der bremste und hielt an. Augenblicklich spürte er, wie seine Knie zitterten. Er wusste nicht, ob vor Erschöpfung oder vor Enttäuschung. Sie würden ihn um den Sieg bringen. Erst langsam begriff er, dass es Angst war, die ihn schlottern ließ. Sebastian fürchtete die beiden. Alle in seiner Klasse fürchteten sich vor den Fenske-Brüdern. Vorsichtig blickte er zurück. Von hier oben konnte er den ehemaligen Grenzstreifen überblicken. Eine Flucht war damals schon aussichtslos gewesen. Heute diente das einstige Grenzgebiet Erholungsuchenden. Die Fenske-Brüder würden nicht zulassen, dass er abhaute. Bevor er sein Fahrrad gedreht hätte, wären sie bei ihm.

Noch einmal schaute Sebastian auf das Areal zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Einige Besucher lagen auf der Wiese, andere warfen sich Bälle zu oder spazierten gemächlich den alten Grenzweg entlang. Musik war zu hören.

Der Junge musste an den Vortrag über den Todesstreifen denken, den er im Mauermuseum gehört hatte, als ihn ein Stoß aus seinen Gedanken riss und ihn zusammenzucken ließ. Die Brüder lachten. Verzweifelt überlegte Sebastian, ob er um Hilfe rufen sollte. Aber das würde alles noch schlimmer machen. Panisch ging er in Gedanken den Inhalt seiner Taschen durch. Das Einzige, was er dabei hatte, war ein Brief, den er zur Post bringen sollte. Diesmal würde er sich nicht freikaufen können.

»Schwabenmaut!«, sagte Dante, der jüngere der Brüder, und rieb den Daumen an Mittel- und Zeigefinger. Um die Forderung zu unterstreichen, trat er gegen das Fahrrad. Sebastian verlor das Gleichgewicht und stürzte. Etwas Spitzes schabte über den Fuß. Ein stechender Schmerz ließ ihn reflexartig versuchen, das Bein unter dem Hinterrad hervorzuziehen. Es gelang nicht. Stattdessen stellte Marcus den Fuß darauf.

»Schwabenmaut! Willst du dich drücken?«

Der Schmerz wurde fast unerträglich. Doch Sebastian wollte nicht schreien. Dieser kleine Sieg sollte ihm bleiben. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass er laut aufstöhnte und seine Augen sich mit Tränen füllten. Seine Hilflosigkeit machte ihn wütend. Verzweifelt zischte er: »Lasst mich zufrieden!«

»Brille runter!«

Sebastian wusste, was das bedeutete. Langsam nahm er sie ab und schloss die Finger darum. Ohne Brille sah er nicht gut. Es klatschte. Seine linke Gesichtshälfte begann zu brennen. So war das immer. Sobald er widersprach, bekam er Backpfeifen. Auf dem Schulhof. Auf der Toilette. Auf dem Heimweg. Eine für Mama. Eine für Papa.

Dante und Marcus machten sich einen Spaß daraus. Manchmal taten sie nur so, als verpassten sie ihm eine. Versuchte er sein Gesicht zu schützen, begannen sie erneut zu zählen. Eine für Mama. Eine für Papa.

»Ich habe kein Geld dabei. Morgen zahle ich. Das Doppelte. Versprochen!«, hörte Sebastian sich mit weinerlicher Stimme sagen.

Er erntete Schulterzucken. Marcus zog ihn unter dem Fahrrad hervor. Er hatte einen festen Handgriff. Dante nahm das Fahrrad, verdrehte den Lenker und trat kraftvoll gegen die Felge. Zufrieden ließ er sein Werk fallen. Dann öffnete er das obere Tor des Hundeauslaufgebiets. Als Sebastian von Marcus an ihm vorbeigezerrt wurde, verpasste Dante ihm die zweite Backpfeife. Tränen liefen über Sebastians Gesicht. Stolpernd folgte er einem winzigen Pfad, der sich zwischen hohen Büschen verlor.

Hier konnte sie niemand sehen. Auch interessierte es weder Hundebesitzer noch Parkbesucher, was drei Jungs an diesem warmen Juninachmittag im Mauerpark taten.

Sebastian hatte schreckliche, lähmende Angst. Die Brüder Fenske waren bekannt für ihre Gemeinheiten. Wen sie als ihren Feind betrachteten, der hatte schlechte Karten. Und »schwäbische Migranten« wie er hatten besonders schlechte Karten.

Marcus, zwei Jahre älter als Dante, hielt Sebastian eine goldglänzende Verpackung vor das Gesicht, die an eine Tüte mit Bonbons erinnerte.

Ohne Brille konnte der die Schrift darauf jedoch nicht entziffern. »Was ist das?«

»Leckerlis für unser Opfer! Wer nicht zahlt, muss das fressen!« Schwungvoll riss Marcus die Packung auf. Er nahm eine Art Keks heraus und betrachtete ihn, als wäre es eine besondere Köstlichkeit.

Dante drehte Sebastian den Arm auf den Rücken.

»Maul auf!«, befahl er und verdrehte den Arm noch ein wenig mehr, um sicherzugehen, dass ihr Nachmittagsspaß sich nicht wehrte.

Wenn das alles war, was sie wollten, würde er diesen komischen Keks essen. Nur weg hier!

»Einen für die Scheißmama! Einen für den Scheißpapa!«

Sebastian zerkaute die Brocken und schämte sich seiner Tränen. Die Fenske-Brüder lachten.

Er hatte keine Ahnung, was er da aß, und kaute vorsichtig auf der klumpigen Masse herum, bevor er sie hinunterwürgte. Er wunderte sich, dass das Zeug bitter schmeckte, nach abgestandenen süßen Mandeln.

Die Fenske-Brüder schlugen sich vor Begeisterung gegenseitig auf die Schultern. Das Gesicht des dummen Schwaben würden sie nie vergessen. Während Dante sein Smartphone aus der Hosentasche zog, um Bilder zu machen, begann ihr Opfer zu würgen.

Der Junge, der an diesem Tag fast sein wichtigstes Radrennen gewonnen hätte, brach zusammen, krümmte sich und röchelte. Sein Körper krampfte. Schaum quoll zwischen den Lippen hervor. Die Augen fanden keinen Halt mehr und schienen dem Kopf entfliehen zu wollen.

»Das Opfer hat voll den Anfall«, meinte Dante und zoomte das Gesicht näher heran. Doch dann schien ihn eine innere Stimme zu warnen. Ruckartig zog er seinen Bruder an der Jacke.

Die Tüte mit den Leckerlis fiel Marcus aus der Hand. »Lass uns abhauen! Hier läuft was schief! Um den können sich andere kümmern.«

Dante rannte los. Marcus bückte sich, um die heruntergefallene Packung wieder aufzuheben. Aber das erstickende Gurgeln aus Sebastians Mund hielt ihn davon ab. Er hastete, so schnell er konnte, seinem Bruder hinterher, ohne sich auch nur einmal umzudrehen.

Sonntag, 8. Juni

Im gesamten Helmholtzkiez gab es nur einen Bäcker, der Schrippen nach der traditionellen Methode zu backen verstand. Feste, knusprige, gelbbraune Schrippen und Knüppel, die nach Sonne und Handarbeit schmeckten. Nicht vergleichbar mit jenen industriell gefertigten Backlingen, die wie Bauschaum aufquollen und ihren Geschmack Verdickungsmitteln, Emulgatoren und Aromen verdankten.

Bis zu diesem Bäcker lief Kriminalhauptkommissar Hans Morgenstern bequem eine Viertelstunde. An diesem Sonntagmorgen genoss er den kleinen Spaziergang durch seinen Kiez ganz besonders. Es war das erste freie Wochenende, nachdem es ihm gelungen war, den Mörder einer Rentnerin zu überführen, der vor mehr als zwei Jahrzehnten seinem sadistischen Verlangen nachgegeben hatte. Der nette Nachbar von nebenan hatte der Rentnerin geholfen, den schweren Einkauf in die Wohnung zu bringen. Der Familienvater mit dem freundlichen Gesicht. Höflich und zuvorkommend.

Wie viele seiner Kollegen hatte Morgenstern es sich zur Angewohnheit gemacht, ab und an unaufgeklärte Verbrechen aus der Vergangenheit zu bearbeiten. Die sogenannten kalten Fälle ließen ihm keine Ruhe. Routinemäßig hatte er einen Datenabgleich genetischer Fremdspuren vorgenommen, die an unterschiedlichen Tatorten gefunden worden waren. Dabei hatte plötzlich der Bildschirm aufgeleuchtet. Ein Mann war schon zweimal in Erscheinung getreten. Zwar war er nicht als Täter registriert, aber als eine jener Personen, die durch ihre Anwesenheit den Tatort mit DNA verschmutzt hatten. In beiden Fällen war eine Rentnerin erdrosselt worden. Das hatte ihn auf die Spur des Mörders gebracht.

Aber nun war Wochenende. Anna wartete auf ihn. Sie würde es nicht dulden, dass er auch nur einen einzigen Gedanken an irgendwelche Ermittlungen verschwendete.

Die Anzahl der Wartenden vor dem Bäcker war überschaubar. Wie immer zog er eine Sonntagsausgabe aus dem Zeitungsständer, um die aktuellen Fußballergebnisse zu studieren, und stellte sich ans Ende der Schlange.

Die wenigen Minuten, die er warten musste, gehörten genauso zu seinen liebgewordenen Gewohnheiten wie das Studium der Spielberichte.

Den überwiegenden Teil der Zeitung überließ er Anna, die sich stets eingehend mit politischen Analysen und Berichten über Wirtschaftsentwicklungen beschäftigte. Sie liebte es, selbst wenn es warm war, mit einer Decke um die Beine geschlagen am Frühstückstisch zu sitzen und zu lesen. Ohne ihn anzusehen, äußerte sie dabei regelmäßig ihr Erstaunen oder Missfallen. Sie erwartete, dass er zuhörte, nicht, dass er ihre Bemerkungen ausführlich kommentierte. Mehr als einer kurzen verbalen Kenntnisnahme wie »So«, »Aha« oder »Tatsächlich« bedurfte es nicht.

Vom ersten gemeinsamen Wochenende an zelebrierten sie, sooft es Morgenstern möglich war, den Sonntagmorgen. Genau genommen, hatte Anna ihn zum Zeremonienmeister ernannt, der den Frühstückstisch einzudecken hatte. Sobald alles vorbereitet war, ließ sie sich sanft wecken. Dann setzte sie sich mit einem glücklichen Lächeln erwartungsvoll auf ihren Lieblingsplatz. Mit kindlicher Begeisterung wunderte sie sich über die frischen Schrippen, schnupperte an der Kaffeekanne und prüfte die Wärme des Frühstückseis. Anschließend küsste sie ihn und streckte ihm wortlos ihre Tasse entgegen. Sie genoss die Sonne, die im Juni beinah eine Stunde lang durchs Fenster schien, bevor sie hinter der Dachecke verschwand. Tatsächlich war es in diesem Jahr ungewöhnlich heiß für Anfang Juni. Auf Morgensterns Behauptung, dass es sich bei dieser Hitzewelle um den Sommer handle, hatte Anna mit gekreuzten Zeigefingern und den Worten »Teufel, weiche von dannen!« reagiert.

Morgenstern lächelte bei dem Gedanken an Anna und bemerkte erst, als jemand sich laut räusperte, dass der Abstand zu seinem Vordermann unverhältnismäßig groß geworden war. Er reagierte nicht darauf, überflog stattdessen erneut die Überschriften einzelner Artikel und faltete anschließend fast pedantisch die Zeitung in ein übersichtlicheres Format. Dann schloss er langsam auf.

Ein paar Mütter schoben ihre Kinderwagen nebeneinander über den Bürgersteig. Offensichtlich waren sie auf dem Weg zum Spielplatz. Rücksicht auf andere Passanten nahmen sie nicht. Diese wurden genötigt, sich an die Hauswand zu drängen oder zwischen den parkenden Autos zu warten, bis der Weg wieder freigegeben war. Fast schien die Lage zu eskalieren, als den energisch voranschreitenden Müttern ein Fahrradfahrer entgegenkam und abrupt bremsen musste. Es gab keine Lücke, um sich durch die bedrohliche Formation des Kampfgeschwaders Helmholtzkiez zu zwängen. Wütende Worte wurden gewechselt. Lattemacchiato-Mamas gegen Fahrradrowdys – ein typisches Prenzelberger Geplänkel. Morgenstern beobachtete eine Weile amüsiert das Geschehen.

Kurz bevor er der Verkäuferin den Leinenbeutel über den Tresen reichen konnte, begann sein Handy zu klingeln. Verwundert starrte er auf den Namen, der auf dem Display erschien. Es musste wichtig sein, wenn ihn der Chef des Landeskriminalamts 1, Max Herting, an einem Sonntagmorgen anrief.

° ° °

Das Foto zeigte eine nachdenkliche Frau mittleren Alters. Es sah etwas mitgenommen aus. Die Ecken und Ränder waren angestoßen, die Farben verblasst. Der beim Falten entstandene Knick hatte das Bild in der Mitte geteilt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte der Wind das schulterlange Haar der Frau zerzaust, und ihre rechte Hand versuchte hilflos, dem Chaos ein wenig Ordnung aufzuzwingen. Müde und vorwurfsvoll starrten ihre Augen in seine Richtung.

Die Frau stand vor einem geschlossenen Kiosk, der im Sommer exotische Eissorten anbot. Sie mochte am liebsten Cassis und Stracciatella. Nur diese Sorten hatte sie akzeptiert. Egal, wie lang die Schlange vor dem Kiosk gewesen war, für sie hatte er sich gern angestellt, obwohl er selbst kein Eis aß. Meist hatte sie auf einer Bank gewartet und auf das Meer hinausgeschaut. Sie hatte es genossen, wenn der Sommerwind ihr ins Gesicht blies. Das war in den guten Zeiten gewesen.

Nachdenklich betrachtete der Mann erneut das Foto. Es erschreckte ihn, dass die Erinnerungen zunehmend blasser wurden. Beinahe vier Jahre war es her, dass er die Aufnahme gemacht hatte. Auf der Rückseite stand mit Bleistift geschrieben: Ostseebad Sellin, Oktober 2010.

Ihre Enttäuschung in jenem Herbst war groß gewesen, als sie an dem Kiosk, dessen Fassade mit aufgemalten blauen Muscheln, lustigen Fischen und Seesternen geschmückt war, einen Zettel entdeckt hatte. Die Inhaber hatten sich bis zum Frühjahr von den Gästen verabschiedet. Aber das war nicht der eigentliche Grund ihrer Traurigkeit gewesen.

Obwohl sie energisch protestiert hatte, war es ihm gelungen, das Foto zu schießen. In jenem verfluchten Oktober.

Hier am Meer hatte er gehofft, die Ereignisse der vorangegangenen Wochen ein paar Tage vergessen zu können. Eine Illusion, wie sich später herausgestellt hatte. Sie waren stundenlang schweigend nebeneinander am Strand entlanggelaufen. Es war ihr letzter gemeinsamer Urlaub gewesen, wenn man es überhaupt so nennen konnte. Zu jenem Zeitpunkt hatte der Mann nicht geahnt, dass es das letzte Foto war, das er von ihr machen würde.

»Dich traf keine Schuld! Wie konntest du das nur glauben?«, flüsterte er und strich mit dem Finger über ihr Gesicht. Vorsichtig faltete er das Foto seiner Frau zusammen. Dann schob er es sorgfältig zurück in die Brieftasche. Er starrte kurz auf den Wandkalender, um noch einmal das Datum zu prüfen. Nein, er irrte sich nicht. Heute war der letzte Tag, um ihm ein Zeichen zu geben. Schlurfend ging er in die Küche und goss sich einen Kaffee ein. Dann setzte er sich müde an den Küchentisch. Erneut durchblätterte er die aktuelle Ausgabe der Berliner Allgemeinen, ohne die erwartete Kontaktanzeige zu finden. Die Worte Liebe Susi, lass mich dein Strolch sein! fanden sich weder in der entsprechenden Rubrik noch an anderer Stelle.

Sie nahmen ihn nicht ernst. Sie hielten ihn für einen Spinner, der den Worten keine Taten folgen ließ. Aber jetzt war es mit seiner Geduld vorbei. Ihm lief die Zeit davon. Kaum zwei Monate blieben ihm noch.

Er stand auf und ging in den Keller. Nachdenklich zog er Gummihandschuhe an und betrachtete den Pappkarton auf dem Fußboden, der wohl zu klein bemessen war. So misslang auch der erste Versuch, den blauen Müllsack samt dem unförmigen Inhalt darin unterzubringen. Egal, wie er ihn drehte und wendete, etwas schaute immer heraus. Schließlich sah er ein, dass er entweder einen größeren Karton besorgen oder den Inhalt anpassen musste.

Wütend, dass nichts so klappte, wie er es sich gedacht hatte, tastete er mit seinen kräftigen Händen nach jenem sperrigen Ende in dem Müllsack, das nicht passen wollte. Es fühlte sich kalt an. Er atmete tief ein, hielt die Luft an und verdrehte den Hinterlauf des Welpen, bis ein knackendes Geräusch verriet, dass das Gelenk gebrochen war.

° ° °

Linda Mörike saß seit 5 Uhr morgens am Ufer der Spree und angelte. Sie hatte die Abgeschiedenheit eines ehemaligen Firmengeländes im Ostteil Berlins gesucht, um in Ruhe nachdenken zu können. Angeln war das einzige Vergnügen, das sie sich zuweilen leistete, seit sie in die kleine Wohnung im Köpenicker Allende-Viertel gezogen war. Es handelte sich nicht gerade um jene Ecke, die sie sich von der Metropole erträumt hatte, aber die Miete war bezahlbar, und mit dem Fahrrad konnte sie in wenigen Minuten in die Natur radeln. Die Landschaft südöstlich Berlins erinnerte sie an ihre Heimat nahe der holländischen Grenze, das Schwalm-Nette-Gebiet. Die neue Umgebung mit den vielen Seen und stillen Wäldern hatte ihr ein vertrautes Gefühl vermittelt. Seit sie in Köpenick lebte, hatte sie allerdings die meiste Zeit mit Lehrbüchern verbracht.

Längst war die beißfreudige Zeit vorüber. Die Chance, einen Fisch zu fangen, schien angesichts der strahlenden Sonne ziemlich gering. Lediglich eine mittelgroße Plötze hatte sich von dem Gemisch aus Teig, ein paar Tropfen Rübensirup und zerriebenen Mehlwürmern zum Anbeißen verführen lassen. Eine scheue Katze, die in Lindas Nähe gelauert hatte, machte sich gierig über die unerwartete Mahlzeit her. Trotz freundlicher Worte blieb sie auf Abstand und ließ sich nicht streicheln. Annäherungsversuche beantwortete sie mit einem drohenden Fauchen.

Obwohl Linda das Anglerglück weiterhin verwehrt blieb, verharrte die Katze in ihrer Nähe. Die Angelpose stand regungslos an der Wasseroberfläche. Berliner Fische interessierten sich offenbar nicht für das Geheimrezept, auf das ihr Vater schwor und mit dem sie in den Flüsschen Schwalm und Nette so erfolgreich gewesen waren.

Die Katze behielt ihre Gönnerin im Auge. Geduldig wartete sie. Ihretwegen hatte Linda nicht einfach das Angelzeug zusammengepackt und war nach Hause gegangen.

Seit einem halben Jahr besaß sie den Abschluss als Kommissarin. Sie war nicht Jahrgangsbeste gewesen, aber eine derjenigen Studenten, denen man Biss nachsagte. Die Dozenten trauten ihr eine beeindruckende Karriere zu. Sie hatte in allen Fächern gute bis sehr gute und in ihrem Spezialgebiet – Fallanalytik – hervorragende Noten.

Die Personalabteilung in Berlin hatte ihr nur eine unbedeutende Stellung im Dezernat für Eigentumsdelikte angeboten. Sie hätte sich also mit Taschendiebstählen, Wohnungseinbrüchen und anderen ermüdenden Vergehen gelangweilt. Eine Stelle bei der Mordkommission war angeblich nicht frei gewesen. Sie solle es noch einmal versuchen, wenn sie mehr berufliche Erfahrung gesammelt habe. Aber das war keine Option für sie. Auf ihre Nachfrage hatte man ihr unverhohlen zu verstehen gegeben, dass die Arbeit im LKA Berlin allzu oft als Sprungbrett genutzt werde, um sich später einen lukrativen Posten in einem anderen Bundesland zu verschaffen.

Ihr Einspruch war von höchster Stelle mit dem Hinweis abgelehnt worden, dass es ihr freigestellt sei, sich in einem anderen Kriminalamt zu bewerben. Tatsächlich hatte sich die Möglichkeit geboten, in ihrer Heimat Nordrhein-Westfalen, in einer Stadt namens Viersen, eine Stelle im Bereich Delikte am Menschen zu besetzen. Aber das war für sie ebenfalls nicht in Frage gekommen. Es musste Berlin sein. Sie hatte Gründe, unbedingt im LKA der Hauptstadt arbeiten zu wollen. Gründe, die nur sie kannte und über die sie mit keiner Menschenseele reden wollte.

Der Zufall hatte es gewollt, dass sie auf ihrer Abschlussfeier der Polizeihochschule vom designierten Polizeipräsidenten einen Gefallen hatte einfordern können. Ralf Kuhnert hatte eine seiner gefürchteten langatmigen Reden gehalten, ein paar Weisheiten über den Reformbedarf der Polizei abgesondert und schließlich pathetisch behauptet, Berlin freue sich auf die künftigen Kriminalbeamten.

Nachdem der offizielle Teil beendet gewesen war, hatte Linda ihren Vater anrufen wollen, um ihn darüber zu informieren, dass sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte. Sie wusste, dass es ihn nicht wirklich interessierte, zumal er aus seiner Enttäuschung, dass die Tochter nicht wie er Medizin studiert hatte, keinen Hehl machte. Noch immer hielt er ihre Entscheidung, Polizistin zu werden und eine Laufbahn im gehobenen polizeilichen Dienst einzuschlagen, für eine abstruse Kleinmädchenidee. Schließlich hatte sie später einmal seine Kinderarztpraxis übernehmen sollen.

Zuerst hatte Linda damit geliebäugelt, ihm einen kurzen Brief zu schreiben. Aber das wäre feige gewesen und dem Versuch gleichgekommen, der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Sie hatte seine Stimme hören wollen. Vielleicht war es die Hoffnung gewesen, dass sie ein wenig Stolz enthielt, wenn er von ihrem Abschluss erfuhr.

Linda hatte allein sein wollen, um mit ihm zu sprechen. Niemand ihrer Kommilitonen oder Dozenten hatte sehen sollen, wie es um sie bestellt war.

Der aussichtsreichste Kandidat für den Posten des künftigen Berliner Polizeipräsidenten hatte an jenem Abend ebenfalls das Bedürfnis nach einem ruhigen Plätzchen verspürt. Allerdings hatte Ralf Kuhnert nicht telefonieren wollen. Sein Interesse hatte eher einer nonverbalen Konversation mit der Pressesprecherin des LKA gegolten. Die in Auflösung befindliche Kleiderordnung und die stürmischen Küsse der beiden hatten sich beim besten Willen nicht als Diskussion über die Richtlinien der gemeinsamen Zusammenarbeit interpretieren lassen. Der Schreck war groß gewesen, als Linda in das Büro getreten war. Bei der Suche nach einem freien Raum war die Tür zu diesem Raum die einzige unverschlossene gewesen.

Eigentlich hatte sie sich aus der peinlichen Situation kommentarlos zurückziehen und das Ganze ignorieren wollen. Stattdessen hatte sie auf ihr Smartphone gestarrt, als gebe es eine App, die Nutzer unsichtbar machen konnte.

Kuhnert hatte seine animalischen Bemühungen unterbrochen und die angehende Kommissarin nachdrücklich gebeten zu warten. Offensichtlich hatte er ihren Blick auf das Smartphone falsch interpretiert und befürchtet, dass die stürmische Einarbeitung der Pressesprecherin gefilmt worden war.

Der Mann war verheiratet. Seine Frau kümmerte sich liebevoll um die drei Kinder und hielt ihm den Rücken frei. Linda hatte sich gefragt, was für den Kerl schwerer wog – die Angst, dass seine Frau von der ganzen Sache erfuhr, oder der drohende Verlust der vielversprechenden Position, die ihm Parteifreunde verschafft hatten. Sie hatte der zweiten Option den Vorzug gegeben.