Czytaj książkę: «El movimiento trans entre el feminimo y el machismo»

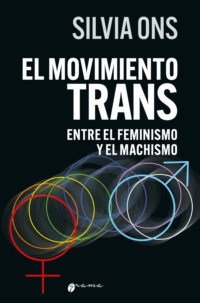

El movimiento trans entre el feminismo y el machismo

El movimiento trans entre el feminismo y el machismo

Silvia Ons

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Prólogo, Nieves Soria

Introducción

Transexualidad

Más allá del movimiento queer

Sobre la ley de identidad de género en la infancia

El ocaso de la metáfora

Forclusiones

La metamorfosis de la pubertad

La transexualidad en la cultura grecorromana

Género y psicoanálisis

Culturalismo y genetismo

Preguntas realizadas por Néstor Yellati

Judith Butler y la construcción performativa

La teoría queer

Posición del psicoanálisis frente a los fenómenos de su época Freud y una intervención psicoanalítica en la política

De La anatomía es el destino a El inconsciente es la política Napoleón, Goethe, Hegel, Freud y Lacan

Los análisis y sus épocasLos hermanos mellizos y la pregunta por el género

Homosexualidad o empuje a la mujer

Cuando cae el muro de Berlín

Los estragos de los derechos ilimitados

La dimensión lingüística en el siglo trans

Lo “políticamente correcto”: nuevo nombre de la censura

En nombre de la libertad Para una ética de las consecuencias

¿Sexo líquido?

El presagio de Nietzsche

Lacan y San Agustín

Actualidad de Spinoza en una economía de los goces

Lacan y Spinoza Herejes

La excomunión

Spinoza y su herejía

La ilusión de libertad

Lacan, Spinoza y el feminismo

La mujer y el ciego

La lucha de los sexos Decadencia patriarcal

Hay machismo cuando no hay padre

Los violadores

Un poder contrario al amor

| Ons, SilviaEl movimiento trans entre el feminismo y el machismo / Silvia Ons. - 1a ed. - Olivos : Grama Ediciones, 2021.Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-8372-95-21. Psicoanálisis. I. Título.CDD 150.195 |

© Grama ediciones, 2021

Manuel Ugarte 2548 4° B (1428) CABA

Tel.: 4781–5034 • grama@gramaediciones.com.ar

http://www.gramaediciones.com.ar

© Silvia Ons, 2021

Diseño de tapa: Gustavo Macri

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto451

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ISBN edición digital (ePub): 978-987-8372-95-2

A Marta Giacomino

A Marina Ons

Mi agradecimiento a Liliana Vidal

por sus sugerencias.

Prólogo

Nieves Soria

“Dios ha muerto”. ¡Dios ha muerto de cansancio!, lo que es muy diferente que afirmar que nunca existió.

J. A.-Miller (1)

Lo que J.-A. Miller denominó “revolución transexual” pone de manifiesto el fin del declive del padre hasta su completa evaporación –como indicara Lacan en 1968– (2), obligándonos a un esfuerzo de formalización de las nuevas coordenadas que configuran una lógica de la sexuación que ha perdido definitivamente la brújula edípica. Sin duda, una transformación está ocurriendo, y nos lleva a preguntarnos acerca de cuestiones muy fundamentales en cuanto a la constitución del parlêtre, a las condiciones que posibilitan el advenimiento conjunto de un yo, un cuerpo y una realidad que sólo pueden existir de mediar una operación de anudamiento, es decir, de nominación.

En la misma medida que van cambiando las legislaciones de los países en cuanto a la llamada identidad de género, nos vamos encontrando en nuestra práctica, cada vez con mayor frecuencia, con sujetos que rechazan, junto con el cuerpo sexuado que les tocó en suerte, la dimensión del nombre que a ese cuerpo lo nombraba. Ese nombre recibido del Otro, que vehiculiza tanto huellas de deseo o de goce como lazos de filiación. Como señalaba Lacan, en esta nominación se trata de “el lugar que el niño ocupa en la estirpe según la convención de las estructuras del parentesco, el nombre de pila que a veces lo identifica ya con su abuelo, los marcos del estado civil y aun lo que denotará su sexo”. (3)

Este rechazo del nombre recibido denota entonces un profundo reordenamiento de las estructuras de parentesco, que prescinde de ahora en más del Nombre del Padre, que, tal como lo señalara Nietzsche, ha muerto. Y no es casual que, en la comunidad trans, a ese nombre recibido, con el que el sujeto se identifica tan poco como con su cuerpo, se lo llame nombre muerto. Ese nombre no le concierne de ningún modo, no lo nombra en absoluto, y debe ser borrado junto con la supuesta identidad de género que nombraba.

Lacan señala que “es pues entre el significante del nombre propio de un hombre y el que lo cancela metafóricamente donde se produce la chispa poética, aquí tanto más eficaz para realizar la significación de la paternidad cuanto que reproduce el acontecimiento mítico en el que Freud reconstruyó la andadura, en el inconsciente de todo hombre, del misterio paterno”. (4) Ha muerto el nombre propio, ligado al misterio paterno y, junto con él, esa dimensión metafórica por la que el nombre propio es a la vez lo más propio y lo más ajeno, dejando lugar, o bien a la deriva incansable de nombres que el sujeto no logra terminar de vivir como propios, que no anudan, o bien, en el otro extremo, al nombre como absolutamente propio, marcando a fuego una identidad en un orden de hierro.

Es difícil anticipar los alcances de esta transición. De lo que no cabe duda es que la humanidad está viviendo una transformación radical, de la que seguramente esta pandemia que nos atraviesa no es ajena, tal es el grado de destrucción de la vida natural, al que nuestra propia enfermedad lenguajera nos ha llevado. En el campo del Derecho, nos encontramos frente a leyes que ponen todos sus fundamentos en cuestión, ya que sacuden los cimientos mismos del lenguaje, de las estructuras de parentesco, de los lazos sociales y la distribución del goce tal como los conocíamos hasta ahora. El debate sobre estas leyes relativas al género pone de manifiesto que el hombre, tal como lo conocíamos, parece estar muriendo atrás de su Dios.

Hasta ahora, esta transformación no ha logrado mitigar un ápice el sufrimiento humano. Sigue existiendo un sujeto con el que el discurso capitalista no ha logrado terminar, un sujeto que las leyes no logran atrapar en el discurso del Derecho, un sujeto que escapa a todo colectivo en el que pueda integrarse, un sujeto que eventualmente se dirige al psicoanalista buscando alivio a su malestar.

Es en ese campo abierto por una clínica que interroga los fundamentos mismos del discurso analítico, que se vuelve imprescindible este nuevo libro de Silvia Ons, en el que podemos seguir unos hilos que se tejen con la agilidad propia de una autora que sabe mover sus agujas hasta lograr un entramado complejo, sutil y simple a la vez. En él se entrelazan el discurso analítico, el discurso filosófico y el discurso de género en una trama que bordea el agujero del deseo del analista, cuya voz femenina se deja escuchar a lo largo del texto.

En efecto, es una referencia permanente a su práctica –que no ahorra intervenciones, efectos e interrogaciones ligadas a la incidencia de la época en la misma– la que sostiene un tejido que es también un verdadero ejercicio de deconstrucción, en lo que la autora es fiel a su propio planteo del psicoanálisis como gran deconstructor.

Deconstrucción del discurso de género –orientación propuesta por Jacques-Alain Miller (5)–, cuyas afirmaciones interroga con agudeza, demostrando en varios pasajes tanto sus contradicciones internas como su falta de fundamento en ciertas críticas dirigidas al psicoanálisis, movimiento que no anula el reconocimiento de su gran valor en el campo de los derechos conquistados. Pero también constatación de sus efectos en la clínica del sujeto contemporáneo, allí donde al instalarse como nuevo discurso del amo imponiendo la liquidación del sexo, barre tanto con la dimensión del conflicto como con toda responsabilidad subjetiva.

Deconstrucción del discurso filosófico –en el que la autora se mueve con la soltura de quien cuenta con una vasta formación–, siguiendo la vía antifilosófica abierta por Jacques Lacan, allí donde lleva a cabo una tan rigurosa como incisiva lectura de autores tales como San Agustín, Nietzsche o Spinoza, depurando en ella cuestiones centrales en la indagación acerca de la libertad y sus límites, la transvaloración y sus consecuencias, o la perspectiva de un real sin falta. En cada uno de estos autores Silvia Ons irá encontrando aquellos márgenes que destotalizan sus planteos, no sin por ello situar sus distancias con los planteos del discurso analítico acerca de lo incalculable del goce en juego en toda elección, la responsabilidad del sujeto por su inconsciente, o lo irreductible de la pulsión de muerte.

Finalmente, deconstrucción de todo aquello que puede volverse dogma en el discurso analítico, ciñéndose sin embargo a una ortodoxia que es tan freudiana como lacaniana –ortodoxia que sin embargo no deja de alojar cierta perspectiva herética, necesaria sin duda para albergar lo nuevo que proviene de su práctica–, sin por ello caer en el facilismo de una queerización políticamente correcta, lo que consistiría en una nueva forma de autocensura, como acertadamente señala la autora. Este hilo se ve enriquecido por otras hebras que se agregan a los textos de Sigmund Freud, Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller, encontrándose valiosas referencias a textos de otros autores, principalmente colegas de la Escuela de la Orientación Lacaniana.

Hay un vaivén en este libro, que propone al lector dejarse llevar por un ritmo que sigue el movimiento incesante de las agujas con las que Silvia Ons nos lleva de un hilo a otro con el oficio de una artesana que sabe hacer nudos con los agujeros que habitan al parlêtre contemporáneo, en una experiencia de lectura absolutamente original.

1- Miller, J.-A., De la naturaleza de los semblantes, Paidós, Buenos Aires, 2020, p. 18

2- Lacan, J., “Nota sobre el padre”, en Revista Lacaniana de Psicoanálisis, 20, EOL-Grama, Buenos Aires, junio 2016, p. 9.

3- Lacan, J., “Observación sobre el informe de Daniel Lagache”, Escritos 2; Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 1984, p. 633.

4- Lacan, J., “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Escritos 1, op. cit., p. 488.

5- Miller, J.-A., “Ouragan sur le ‘gender’!”, en Lacan Quotidien, n° 925, marzo de 2021, pp. 2-5.

Introducción

Sabemos que nuestra libertad está restringida desde que nacemos, no elegimos a nuestros padres ni nuestro código genético, ni el día de nuestra muerte, ni las múltiples contingencias de nuestro destino. Sin embargo, hoy más que nunca se reivindica una libertad sin ambages, fuera de cualquier tipo de condicionamiento, exenta de influencias, ignorante de sus límites, excluida de sus marcas. Pero además se circunscribe la elección al plano conciente, negando cómo ella puede estar determinada e incluso comandada por razones desconocidas.

Muchos estudios dedicados al género dan lugar a ideas tales como la de una elección exenta de todo tipo de determinación, contrapuesta a un esencialismo como destino inevitable. Pero tanto en un caso como en otro se rechazan otras constelaciones. Así, el “yo elijo” o “yo soy así desde que nací”, niegan la urdimbre del inconsciente, así como la complejidad de la vida, la contingencia de los encuentros; en fin, la historia y sus avatares. La misma teórica feminista Teresa de Lauretis, (1) precursora en los estudios queer, (2) cuestiona fuertemente que el género se haya constituido en la marca privilegiada de la identidad, y señala la necesidad de volver al psicoanálisis freudiano como pieza fundamental relativa a la sexualidad.

Pero ese tipo de libertad no se circunscribe a las temáticas de género –que según veremos tampoco todas ellas caen en esa reducción– sino que parece ser la marca de esta época: la de un individualismo donde se rechaza la incidencia de una dimensión que lo trascienda. El derecho se yergue como el valor yoico supremo (3) en desmedro de la obligación, y no es casual ya que el derecho sea individualista mientras que la obligación incluye al otro y supera el “sí mismo”. Apología del yo y uso indiscriminado de derechos, parecen ser signos distintivos de la época; en definitiva, la antítesis del sujeto del inconsciente.

Finalmente, esa libertad que no quiere nada más que a sí misma, conduce inevitablemente a un solipsismo muy ligado a la lucha entre los sexos. Me detendré particularmente en la llamada “violencia de género”, prosiguiendo los estudios que desde hace años consagro a tal temática.

Si el llamado a la libertad ha tenido históricamente un sentido vinculado con las reivindicaciones sociales que sobrepasan a los sujetos, (4) hoy muchas parecen ceñirse al individuo y a sus goces. El propósito de este libro es el de analizar sus consecuencias; para ello será oportuno rastrear las ideas sobre la libertad a lo largo de la historia, ubicando sus ejes básicos para ceñir cuál está presente en nuestra actualidad. Es interesante indagar la temática de la elección y la posición del psicoanálisis al respecto, ya que tanto Freud como Lacan no la eludieron. Ha sorprendido a todos que el creador del psicoanálisis, ferviente creyente en el inconsciente, se refiriese en el inicio de su obra a la “elección de la neurosis”. Muchos consideraron que el Neurosenwahl –término que acuñó al escribir sobre ello– podía ser un vocablo perteneciente a las primeras conceptualizaciones del psicoanálisis, supuestamente caduco, que no merecería indagación. Sin embargo, cuando Freud abandona su empleo, conserva la expresión “elección” para aludir a la elección de objeto. Su uso convirtió a la palabra en moneda gastada, haciendo que se perdiera de vista la importancia de lo que allí está en juego: ¿de qué trata la elección?, ¿cómo el creador del psicoanálisis, aquel que mostró como nadie la manera en la que nuestros actos están determinados por razones que desconocemos, se refiere a la posibilidad de una elección?

¿Y de qué acto del sujeto se trata tan alejado del cálculo y del intelectualismo y tan cercano a intereses libidinales? Por otro lado, Lacan se refirió a la elección forzada uniendo dos términos que usualmente se contraponen, para indicar que hay un margen de libertad, pero que ella no tiene esa amplitud y ese desamarre que muchas veces se pretende. Ya cercano al final de su obra, ubicó a la elección en el punto preciso del sexo, y pensó que la decisión del ser tiene un carácter insondable. (5)

Clásicamente se ha considerado que se elige en función de una deliberación en la que interviene la razón sopesando los pro y los contra, evaluando en definitiva los principios en virtud de los cuales se elige. A diferencia de esta concepción intelectualista, el psicoanálisis considera que la elección es libidinal y que el goce la torna incalculable. Se trataría, paradójicamente, de una elección que no navega en el aire y que no es “libre” de constelaciones ni desembarazada de anclajes.

Analizo en este libro los supuestos que están en la base de la “elección del sexo” en períodos tempranos, en particular la identidad de género en la primera infancia. Considero necesario el abordaje que realiza el psicoanálisis de la sexualidad en el período que trascurre de la niñez a la adolescencia. También me ha parecido importante considerar las opiniones de intelectuales trans, que no identifican la elección con el libre arbitrio del niño y le devuelven al término la densidad y complejidad que el mismo merece. Ejemplos de mi clínica serán un aporte sobre el tema.

Una característica de nuestra actualidad es el fenómeno trans, y es de mi interés en este libro no circunscribirlo al campo relativo a las temáticas de diversidad sexual, sino analizar su extensión en diversos ámbitos, para luego notar su incidencia en la clínica psicoanalítica. En nuestros días, el alcance de la transvaloración anunciada por Nietzsche, tiene una magnitud ubicua no limitada a los estudios sobre género, el cual sería, en este sentido, una de sus consecuencias. La sintomatología que muchos pacientes presentan, no obedece a las teorizaciones clásicas que compartimos los psicoanalistas, y si bien estas son nuestros pilares y se mantienen vigentes, los nuevos casos nos obligan a redefinirlas. Es que trans como partícula significa “más allá de”, y es esta la dimensión con la que nos encontramos cuando surgen manifestaciones clínicas que sobrepasan a las de antaño. Las mixturas y las gradaciones que muestran ciertos cuadros, no responden a las antiguas biparticiones entre psicosis y neurosis, de modo que esa no delimitación no se reduce al género sexual. Por otra parte, la caída del Nombre-del-Padre trae aparejada la evaporación del conflicto, de la culpa y de la responsabilidad, y nos confronta con una clínica en la que se ausenta el sentimiento trágico de la vida. (6) Varios ejemplos extraídos de mi práctica serán pensados a partir de las diferentes décadas que atravesó nuestro país y sus marcas en las diversas historias.

El término “deconstrucción” se ha levantado como bandera de movimientos que quieren disolver los conceptos adosados a las biparticiones hombre-mujer. Consignas tales como “deconstruir al varón”, “deconstruir al patriarcado”, o “deconstruir el género”, son de uso corriente. Sin embargo, su empleo es mucho más abarcativo y alcanza a lo relativo a la moral, a las costumbres, a los ideales, al lenguaje y hasta al género humano, como si se tratase de un ideal ilimitado. En los últimos capítulos me detengo en las consignas feministas vinculadas con la decontrucción del patriarcado, levantadas con justicia y con vehemencia frente a los terribles femicidios a escala planetaria. Considero de suma importancia no equiparar “machismo” con “patriarcado”, y desarrollo la manera en la que el machismo es una manifestación de la decadencia del sistema patriarcal.

Derrida elaboró el concepto de “deconstrucción” apoyándose en Heidegger y en su exégesis del ser, para utilizar un método en el que se fragmentan textos y se encuentran márgenes antes desechados por los discursos hegemónicos. Claro que para estos filósofos no se trata tanto de lo trans como del más allá, sino de “tras”, (7) en el sentido de “ver a través de”, hallar en suma lo encubierto que no sólo se olvida, sino que se ha olvidado que se olvida. Fue el mismo Derrida (8) quien advirtió sobre el peligro del uso abusivo que estaba teniendo la palabra, uso que la hacía equivalente a “destrucción” y que se alejaba del sentido que él le había otorgado.

La deconstrucción derridiana parte de un análisis detallado de los bordes discursivos para captar detalles invisibilizados hasta ese momento y, en definitiva, conmover la estructura predefinida y el significado absoluto que hegemoniza el logos. Si bien muchos detractores y críticos de la corriente, han afirmado que una de las consecuencias de una liberalización de las estructuras del contenido en su fondo y forma, generaría un relativismo del “todo vale”, el método tiene un carácter analítico que se enmarca en una aguda indagación del texto. Y no habrá que olvidar que este autor necesitó ubicar el límite de la deconstrucción en lo indeconstruible, por ejemplo, la justicia. (9) La desconstrucción derridiana es un ejercicio de detectar lo “otro” en los discursos aparentemente homogéneos, convirtiéndose en un verdadero procedimiento de las investigaciones literarias, antropológicas y estéticas. Transvaloración y deconstrucción tienen puntos de contacto, con lo que lo ha llevado a Rorty (10) a considerar que fue Derrida quien logró realizar el sueño nietzscheano del filósofo-artista.

Así, para estudiar el fenómeno trans, es necesario remitirse a toda una corriente filosófica: Hegel con su idea del fin de la historia como disolución de los opuestos; Nietzsche con la devaluación de los valores, por no estar ellos ligados a la vida, o con su más allá del bien y del mal denunciando la raíz pulsional de la moral; Heidegger desmantelando a la metafísica occidental; Derrida y Deleuze llevando la deconstrucción a planos insospechados, sólo para citar algunas de las muchas influencias.

Por otra parte, ha sido el psicoanálisis el gran deconstructor de las ilusiones del yo, y es por eso que Freud afirma que ninguna afrenta ha sido más sentida para el narcisismo que aquella que le indica que no es amo en su propia casa. Sin embargo, se reivindica como bien supremo una libertad “yoica” sustraída de cualquier determinación, que, por otra parte, es puesta en jaque por el control de los cuerpos sabiamente anticipado por Foucault al referirse a la biopolítica. Gracias a la tecnología, nuestros datos ya no son secretos y los microchips (11) que últimamente se han diseñado servirían para que en el futuro se pudiesen aún más detectar nuestros movimientos como ya lo hacen los dispositivos de rastreo. Pero los mecanismos de coacción no son vividos como tales por la misma ilusión de libertad, ausente en la época de Freud. Vivimos el traspaso de una sociedad disciplinaria, en la que nació el psicoanálisis, a una de control.

La deconstrucción ha tenido un perfil eminentemente político como rebelión frente a instancias que centralizando el poder excluyen la contradicción. ¿Se derrumba por ello el discurso hegemónico o adquiere nuevas formas menos visibles, pero no por ello menos determinantes? ¿Es que en nuestra actualidad tiene tanta vigencia el patriarcado o la tecnología en su relación con la biopolítica como gobierno de la vida? ¿Es acaso deconstruible la adhesión a los aparatos tecnológicos que cobran tanta supremacía en nuestra existencia? ¿Y la dominación que ejercen sobre los gustos, los consumos, los cuerpos, la manera de pensar, las ideologías, etcétera? Las guerras ya no serán tanto nucleares como digitales, tal como Assange lo ha puesto en evidencia, ya que el capitalismo ha sufrido un gran cambio, y ya no se trata de la explotación del cuerpo por el trabajo generador de plusvalía, sino de la explotación de la mente. Las mega compañías privatizan lo que Marx denomina bien común, y es así que la pandemia que hoy nos toca vivir no es sólo viral sino digital. De este modo, por ejemplo, se reciben gran cantidad de consultas por la gran preocupación de los padres ante hijos que no dejan ni un minuto los celulares. Tal adhesión va desde un comportamiento adictivo vinculado con jueguitos y contacto con amigos, hasta intercambio con desconocidos y el riesgo consiguiente. Púberes cuya curiosidad y aislamiento –recrudecido por la pandemia y el confinamiento– los hizo entrar en páginas pornográficas comandadas por pedófilos, hábiles en captar la indefinición de esos años juveniles. Los padres, aparecen angustiados por no poder operar, impotentes ante esa invasión infernal. Es que las marcas históricas atribuidas antaño a la neurosis infantil y a los significantes del Otro parental, son relevadas por los influjos digitales. (12) ¿Hijos del patriarcado o del virus digital? ¿Libertad?

1- De Lauretis, T., Conferencia dictada en el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires el 29/04/2014: “Género y teoría Queer”.

2- Fue la primera en utilizar el vocablo queer con el objetivo de dejar de pensar las sexualidades disidentes como algo marginal, pero luego lo abandonó al comprobar la manera en la que era utilizado de manera banal y comercial como una criatura conceptualmente vacua, funcional a políticas editoriales.

3- Miller, J.-A., Intervención en la Jornada “La feminidad, lo fálico y la cuestión transexual”, organizado por Espace Analytique, Presentación vía Zoom 2021-05-29. Inédito.

4- No niego con esto otro tipo de reivindicaciones que siguen existiendo en nombre de la libertad y en lucha contra la opresión

5- Lacan, J., “Acerca de la causalidad psíquica”, en Escritos I, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2009, p. 175.

6- Laurent, E., El sentimiento delirante de la vida, Colección Diva, Buenos Aires, 2011, p. 13.

7- Partícula usada por Heidegger en especial en la introducción de El ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

8- Derrida, J. y otros, Desconstrucción y pragmatismo, Paidós, Buenos Aires, 1998, p. 165.

9- Derrida, J., Fuerza de Ley, Tecnos, Madrid, 1997.

10- Rorty, R., Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, Paidós, Barcelona, 1993. Conviene entonces recordar la sabiduría de Richard Rorty, quien advirtió que las ideas filosóficas difícilmente se “aplican” fuera de su esfera; la filosofía, sea derridiana o deleuziana, es una fuente de inspiración y no de instrucción para el diseño arquitectónico.

11- Es un dispositivo muy pequeño que guarda datos personales, como factor y grupo sanguíneo, detalles de contacto e historial médico, entre otros.

12- Piénsese en la figura del Influencer convertido, si tiene millones de visitas, en la mina de oro para la venta de productos que rodearán sus páginas.