Czytaj książkę: «Миротворец», strona 2

Таким образом, в плане политического ландшафта в конце 19 века Россия представляла собой пустыню, в коей с трудом пробивались ростки зеленых насаждений… картина, короче говоря, была как на границе Казахстана с Туркменией – горячий песок и редкие кусты саксаула.

Декабрь 1994 года, Тифлис

– Замок царицы Тамары, – высказала свое пожелание императрицы еще во время путешествия из Пятигорска. – А еще канатная дорога на какую-то гору, говорят, оттуда хорошо видно весь город. Ну и Мцхета, но это уже необязательно.

– Посетим, моя радость, – ответил ей император, – Тамару не обещаю, это довольно далеко от города, а остальное обязательно. Но в промежутке еще у нас будет визит в местную духовную семинарию.

– А зачем она тебе понадобилась? – удивился Георгий, – убогое провинциальное учебное заведение, ничего особенного там нет.

– Позволь оставить это в тайне, что мне там надо, – ответил ему Александр. – Просто прими, как данность…

Георгий погрузился в раздумья, после чего поднял насущную для него тему.

– А вот это твое лекарство, как уж его…

– Пенициллин или ливадин, выбирай название по своему вкусу.

– Оно действительно такое сильнодействующее? Расскажи подробности про него, мне это очень любопытно.

– Формулу я тебе на память не воспроизведу, – откликнулся император, – запомнил только, что производится оно из обычной плесени…

– Это вот которая зеленая, – уточнил князь, – появляется на продуктах, если их оставить в открытом виде?

– Она самая… – ответил Александр, – но там не все так просто… во-первых, годится не любая плесень, а только одного определенного вида… какого, я тоже не запомнил, но это не так важно… а во-вторых, процесс получения лекарства из нее очень долгий и муторный. Просто плесенью ты не вылечишься, она должна пройти несколько этапов переработки. И только после этого дважды в день по два кубика внутривенно – и через неделю-полторы ты здоров, как бык.

– А почему раньше никто до этого не додумался? – удивился Георгий, – если все так просто?

– Вопрос философский, – после некоторого размышления отвечал царь, – периодическая система элементов тоже предельно простая, видел наверно?

– Это которую Менделеев изобрел? Конечно, видел и не раз.

– Однако до Дмитрия Ивановича никто ее как-то не сумел представить… все в этом мире развивается от простого к сложному – вот и до плесени руки дошли.

– А кто тебе продиктовал рецепт этого… пенициллина?

– Ты Ведомости с моим интервью не читал разве?

– Нет, – признался князь, – первый раз слышу про это.

– У нас в багаже есть, кажется, один экземпляр – почитаешь, зачем я буду повторять в который раз одно и то же… если совсем коротко, то вмешалось божественное провидение. Кстати имя у этого провидения было такое же, как у тебя – Георгий.

А на вокзале Тифлиса картина встречи была полностью аналогична тому, что случилось в Пятигорске. Только с местными особенностями – Закавказье в ту пору было поделено на 5 губерний, Бакинскую, Ереванскую, Елисаветпольскую, Кутаисскую и Тифлисскую. Вот главные лица последней во главе с бравым гвардии полковником Свечиным и встречали императорскую семью.

Царь, впрочем, быстро уклонился от обязательных церемоний и сразу же попросил отправить супругу с сыном в Мцхету, а себя доставить в Духовную семинарию. Располагалось это учебное заведение в районе Ваке на Цхнетской улице и представляло из себя красивое трехэтажное здание из красного кирпича. Впоследствии в реальной истории эта семинария стала известна в связи с тем, что тут обучались Иосиф Сталин, Анастас Микоян и Геворк Алиханян (армянский партсовдеятель, будущий отчим Елены Боннер).

Императору сразу же представили ректора семинарии отца Серафима (в миру Яков Мещеряков), худого и высокого, как жердь, мужчину с окладистой бородой. После приветствия он пригласил царя в свой кабинет.

– Немного удивлен, – сказал Серафим, – интересом такого высокого лица к нашему скромному заведению… не расскажете, в чем причина?

– Охотно расскажу, отец Серафим, – не стал запираться царь, – вы читали мое интервью в Ведомостях?

– Это про божественное вмешательство и чудесное исцеление? – уточнил Серафим, – читал, как же…

– Так вот, этот божественный гость кроме рецепта лекарства дал мне еще одно поручение… и оно впрямую касается подведомственного вам заведения…

– Очень интересно, – Серафим сел, наконец, в свое кресло и приготовился слушать.

– У вам на первый курс недавно принят такой слушатель, – Александр залез в карман, вытащил и развернул лист бумаги и зачитал, – Иосиф Джугашвили, сын Виссариона Джугашвили.

– Так-так, – Серафим взял толстый гроссбух, открыл его, поводил пальцем по страницам и ответил, – есть такой, 16 лет, зачислен в класс богословия, учится не сказать, чтобы на отлично, но плохим учеником его назвать нельзя… да, пишет стихи, которые даже печатают в газетах.

– Да, это именно он, – подтвердил император, – Иосиф, сын Виссариона.

– И что именно заинтересовало ваших божественных гостей в этом мальчике?

– Гость не уточнил этот вопрос, однако настоятельно просил принять в нем участие… а если быть точным – не надо его отчислять, пусть доучится до конца и получит сан…

– Мы очень редко отчисляем кого-либо, – после паузы отвечал Серафим, – но хорошо, я вас прекрасно понял – к Джугашвили отныне будет особое отношение.

– Да, и оградите его по возможности от контактов с так называемыми революционерами… – закончил свою мысль Александр, – в частности имеются ввиду такие лица… – он снова посмотрел в свои записки и озвучил список лиц, – Мецкавели и Цулукидзе… это руководители объединения под названием «Месами-дасе».

– Третья группа, – автоматически перевел название Серафим, – не слышал про такую… почему она третья, не скажете?

– Скажу… первая группа это сторонники Чавчавадзе, вторая исповедует мысли Николадзе, а эта, значит, третья группа не согласна с первыми двумя.

– Я все понял, – отвечал Серафим, – сделаю все, что в моих силах. Еще какие-то пожелания будут, государь?

– Да, есть еще одно пожелание – хотел бы посмотреть на этого Иосифа живьем, можете организовать это?

– Через десять минут будет перемена между уроками, я могу вызвать его сюда… тут и посмотрите.

– Лучше это сделать по-другому как-нибудь, – поморщился царь, – а в кабинете ректора это будет слишком официально.

– Тогда может быть так сделаем… визит же императора это серьезное событие, все равно про него все ученики так или иначе узнают – можно собрать учащихся в большом зале на втором этаже, вы выступите перед ними с небольшой речью, а Иосифа лично я усажу на первый ряд… ну скажем справа, если смотреть на сцену. Так пойдет?

– Хм… – задумался Александр, – к речи я как-то не готовился… хотя ладно, ваше предложение принимается – сажайте Иосифа справа, а я что-нибудь придумаю для выступления.

Александр проговорил недолго, с минуту, успев выложить наболевшие мысли об устройстве и переустройстве страны. Семинаристы сидели притихшие и смотрели не него круглыми глазами – когда еще в следующий раз увидишь живого императора. А мальчик Иосиф крутил головой и тоже смотрел во все глаза… рта, впрочем, он так и не открыл.

А вечером вся императорская семья воссоединилась с целью прокатиться по канатной дороге на вершину Мтацминда. Нижняя станция фуникулера располагалась на улице Чоквадзе. В качестве сопровождающего к ним навязался бравый губернатор Свечин.

– Линия только в этом году запущена, – не умолкал он в течение всей поездки, – выполнено бельгийской компанией Альфонса Руби. Перепад высот 235 метров, длина 490 метров. По пути следования будет остановка у храма святого Давида, можно сойти и осмотреть.

– А кто это, святой Давид? – поинтересовался Георгий.

– Это Давид Гареджийский, – вспомнил уроки истории губернатор, – пришел с проповедью христианства в эти места примерно в 6-7 веке нашей эры… для Грузии это как Андрей Первозванный для России.

– Давайте сразу наверх проедем, – предложила Мария, – без остановок.

Все дружно с ней согласились, тогда Мария решила спросить супруга насчет семинарии.

– Как там у тебя сложилось в этой… в духовной семинарии?

– Все хорошо, дорогая, выполнил все, что было задумано… а к ректору отцу серафиму можно было бы присмотреться попристальнее – большого ума и рассудительности человек.

Информация к размышлению. Сельское хозяйство в Российской империи в конце 19 века

В конце 19го, начале 20го века Россия, невзирая на высокие темпы развития промышленности, оставалась все же аграрной державой. Сельское хозяйство давало более 55% валового национального дохода, а занято в нем было почти 3/4 населения. Темпы развития этого сектора значительно уступали прочим, однако и здесь намечались вполне позитивные сдвиги. Валовые сборы зерна выросли за 20 последних лет 19 века с 2,2 млрд пудов до 2,7 млрд. Средняя урожайность поднялась с 34 до 39 пудов с десятины. Росли посевы и технических культур, льна, картофеля, бахчевых.

Если говорить об экспорте, то и он значительно поднимался – с 5-6% от валовых сборов в 80-х годах до 10-12% на рубеже веков. Животноводство тоже росло, но более медленными темпами. Если говорить о всем сельском хозяйстве России, то по подсчетам независимого американского экономиста Грегори, среднегодовые приросты с/х продукции России в конце века составляли 2,5%. Не так много, как в промышленности, но и совсем немало.

Главная проблема в сельском хозяйстве России в это время заключалась в неравномерном распределении собственности на землю – в Европейской части (которая, собственно, и генерировала львиную часть продукции) примерно по трети земель принадлежали общинно-крестьянским наделам, частным собственникам (дворянам, зажиточным крестьянам) и казне. Надо, однако, отметить, что казна владела в основном неудобьями, лесами, нечерноземьем и тундрой. Тогда как частные владения имели место на наиболее плодородных землях.

Сельское население росло темпами, даже более быстрыми, чем все остальные секторы, размер надела на одного едока стремительно сокращался, так что лозунг народовольцев «Земля и воля», заключавшийся в их названии, имел под собой достаточно веские обоснования.

Не будем забывать и о периодических неурожаях и голоде, которых только в последнее десятилетие века насчитывалось аж три штуки – 91, 96 и 99 года. Причем голод 91/92 годов был из них самым катастрофическим. Тогда подвела погода, чрезмерно морозная зима и очень засушливое лето – в результате было собрано на 25% зерна меньше, чем в предыдущем сезоне. Особенно сильно эта ситуация коснулась Черноземья и Поволжья… в итоге самый скромный подсчет жертв этого голода дает цифру в 400 тысяч душ.

Таким образом, крестьянский вопрос в России можно было ставить во главу угла любых будущих реформ – когда в вопросе задействовано три четверти населения страны, это вполне понятно… а когда среди этих трех четвертей почти половина немного, будем так говорить, озлоблена и готова на самые разные поступки, это становится совсем уже нехорошо.

Петр Аркадьевич Столыпин в начале 20 века сделал попытку перезапустить крестьянский вопрос с нуля, однако очень успешной ее признать сложно. Переселение в Сибирь и на Дальний Восток это, безусловно, отличная идея, хотя и здесь можно найти немало подводных камней… уж очень мало там плодородных земель, в Сибири и на Дальнем Востоке России, не говоря уже о Крайнем Севере. Да и денег можно было бы побольше выделить переселенцам… да и плодородные целинные земли киргизской степи почему-то не были задействованы в этом. Но вот вторая компонента столыпинских реформ, которая подразумевала размежевание села на бедноту и кулаков, это был выстрел совсем уже в молоко. Укреплять надо было крестьянскую общину, зародыш коллективных собственников земли – в Америке эту истину хорошо уяснили в том же 19 веке, когда началось массовое банкротство фермеров и скупка их земель крупными собственниками. А хутора, отруба и фермеры это путь в никуда…

Но, впрочем, это я забежал немного вперед, посмотрим, как справится с такой нелегкой ношей усовершенствованный и проапгрейденный Александр Александрович 2.0.

4 января 1895 года, Крым, Ливадия

Александр выполнил все указания своего гостя из будущего, обеспечил целых два фотографических аппарата, один был системы «Фотос» автора Акимова, второй же «Космос» авторства Покорного. Он целую неделю без перерыва обучался работать с этими устройствами и счел обучение законченным только, когда проявленные фотопластинки показали не то, чтобы отличный, но приемлемый результат – особенных размытостей там не наблюдалось.

Император предупредил камердинера и супругу, что будет занят в течение следующих 4-5 часов и настоятельно не рекомендовал себя не беспокоить. Мария была несколько озадачена интересом супруга к фотографии, но списала это на очередное чудачество, которыми иногда страдал самодержец.

Итак, часы пробили два часа пополудни, и в строго обозначенные сроки посреди кабинета царя развернулся в метре от пола синеватый экран, на котором обозначился давешний визитер царя.

– Привет, – перешел он сходу на простую речь, – рад тебя видеть в добром здравии… надеюсь, против «ты» возражений не будет?

– Да какие уж тут возражения, – махнул рукой Александр, – ты же мой спаситель, как говорят англичане – savior…

– Хорошо, – потер руки гость, – тогда сразу к делу, так?

И не дожидаясь ответа, он продолжил свои мысли.

– Сейчас я покажу небольшой кинофильм…

– Стоп, – сразу остановил его император, – что такое кинофильм?

– Черт, – потер лоб Георгий, – я и забыл, что у вас их пока не изобрели, эти кинофильмы… через полгода в Париже будет первый показ… вот кстати – первый совет, там есть такие братья Люмьеры, Луи и Огюст, их неплохо было бы переманить в Россию, пусть изобретают кинематограф в нужном месте. А кинофильм – это… как бы попроще выразиться… это запись и последующее воспроизведение движущихся изображений. Очень быстрая смена фотографий, которая создает полное впечатление, что на экране идет живая жизнь, так понятно?

– Не очень, – поморщился Александр, – но давайте уже двигаться дальше… показывайте мне ваш кинофильм.

– Называется он «Краткая история России с 1895 по 1995 годы», – сказал Георгий и запустил трансляцию.

––

100 лет истории уложились в двадцать минут, Александр просмотрел все это в полном молчании, по окончании же трансляции он не выдержал и закурил сигару.

– Грустно все это, Георгий, – сказал он после небольшой паузы, – очень грустно… все наперекосяк пошло примерно с 1905 года, я правильно понял?

– Чуть раньше, Александр Александрович, – поправил его гость, – я бы сказал, что с самого начала века… когда окончательно оформились боевые дружины эсеров, а эсдеки самоорганизовались на своем втором съезде.

– Что нужно сделать, чтобы поправить такое неблагоприятное течение событий? – взял царь быка за рога.

– Тут разные мнения могут быть, – отвечал Георгий, – но я думаю, вы сами справитесь с этим вопросом.

– Радует хотя бы то, что Ходынки при мне не случится… сколько там человек подавили в итоге?

– По официальным данным властей, – доложил Георгий, – 1400, а по подсчетам независимых лиц все четыре тысячи…

Александр докурил сигарету, затушил ее в пепельнице, тогда продолжил.

– А фотоаппарат я зачем принес? Даже две штуки…

– Это будет вторая часть моего выступления, – объявил гость, – приготовьтесь к съемке… я вижу, вы сами решили справились с этой техникой?

– Да, она оказалась несложной.

– Сейчас я буду выводить на экран картинки и схемы, а вы снимайте их по очереди… я скажу, когда надо нажимать на спуск.

И таким образом Георгий продемонстрировал Александру блок-схемы пяти основных двигателей, приспособленных для применения в аппаратах в наземных, воздушных и морских средах. А затем схему радиоприемника-передатчика, не ту, что изобретет Попов с Маркони через 5-6 лет, а более продвинутую, середины 20 века. А уж совсем в конце были показаны реактивные двигатели для самолетов и космических аппаратов.

– И что я со всем этим буду делать? – спросил Александр, справившись с задачей фотографирования.

– Покажете специалистам, – закончил свою мысль Георгий, – в качестве таковых могу предложить таких людей, записывайте… Рудольф Дизель, Германия, Генри Форд, США, Луи Блерио, Франция… ну и, пожалуй, Фердинанд Порше, сейчас он работает на территории Австро-Венгрии. Все они будут чрезвычайно заинтересованы в этих чертежах… ну а вы, конечно, сможете предоставить их только при условии принятия российского гражданства. Дело в том, что 20-й век будет по нашим представлениям битвой моторов… и победит в ней тот, кто сможет предложить более мощный и компактный агрегат.

– Все, мое окно закрывается, – скосил Георгий глаза куда-то вбок, – мне пора… я смогу посетить вас еще один раз через… ровно через пять лет от сегодняшней даты.

– Благодарю, Георгий, – с чувством произнес царь, – Россия тебя не забудет… встречаемся 4 января 1900 года, так?

– Так, государь, всего тебе самого наилучшего, – и с этим словами экран свернулся в трубочку и исчез с концами.

Информация к размышлению. Внешняя политика Российской империи в конце 19 века

В конце 19 века Россия являлась одной из ведущих мировых держав. Не самой главной, на эту роль примеряла себя Англия, да и Франция стояла где-то рядом, но в пятерку ведущих точно входила. Основные направления внешней политики страны делились по географическому признаку, западное, южное и восточное.

Главным, безусловно являлось западное – отношения с ведущими европейскими державами, Англией, Францией, Германией и Австро-Венгрией. В конце 80- годов были юридически оформлены союзные отношения с Францией, с Англией же шло соперничество по очень широкому фронту, от Турции и до Китая. Австро-Венгрия постоянно вставляла России шпильки по поводу Балканских стран, а с Германией соблюдался вялотекущий нейтралитет.

На южном направлении у России были два основных противника – Османы и Иран. С первыми мы никак не могли устаканить вопрос о черноморских проливах, со второй же державой были в основном споры, как ее делить с Англией.

И во второй половине 90-х годов чуть ли не на первое место выдвинулось восточное направление, Китай и Япония (Корея была слаба и не рассматривалась, как субъект международного права). В 1896 году был подписан договор с Китаем о строительстве КВЖД через Харбин, а чуть позднее Россия выбила у китайских мандаринов и аренду Ляодунского полуострова с базой ВМФ Порт-Артур, а также оформила протекторат над Кореей. Что вызвало серьезные опасения у японцев и англичан – они тоже серьезно претендовали на эти же территории. Назревали серьезные противоречия, которые прорвались, как известно, в 1904 году в бухте Чемульпо, где затонул приснопамятный крейсер Варяг.

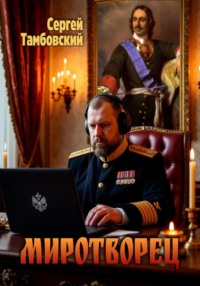

В 1894-95 годах, впрочем, никаких существенных проблем во внешней политике России не имелось, чему в немалой степени способствовала ювелирная тактика Александра 3-го, известного в народе, как Миротворец…

Основных проблем в ближайшем времени виделось ровно две – как-то по возможности избежать, а если не получится, то не проиграть русско-японскую войну, раз, и не дать ввязать себя в общеевропейские дрязги, особенно это касается Балканского региона, это два. Ну и союз с Англией, случившийся в реальной истории в начале следующего века, это тоже что-то из разряда завязывания узла правой рукой через левое плечо. Австро-Венгрию, гадившую России при любом подвернувшемся случае, следовало держать на расстоянии, а с Германией в принципе никаких особенных расхождений у нас не было, холодный нейтралитет с ней был бы наилучшим выходом для межгосударственных отношений.

17 июля 1896 года, Нижний Новгород

Летом этого года российские власти запланировали грандиозную выставку достижений, так сказать, капиталистического хозяйства в кармане империи, в Нижнем Новгороде. Под территорию выставки отвели огромную площадь между путями Нижегородской железной дороги и имением графа Шувалова. К открытию запустили электрический трамвай, первый в России, возивший любопытных посетителей от вокзала, а также целых два фуникулера, поднимавших гостей с так называемого Нижнего базара в верхнюю часть города.

Государь-император вся Руси Александр 3й прибыл в Нижний Новгород ранним утром 17 июля на поезде, отправившемся с Ярославского вокзала столицы. Его встречала большая делегация во главе с губернатором Алексеем Одинцовым.

– Здравия желаю, ваше величество, – отчеканил губернатор сошедшему с подножки поезда Александру, – рад видеть вас в добром здравии!

– Доброе утро, Алексей Алексеевич, – проявил царь знание персоналий, – а это вот что такое? – показал он свежепостроенный павильон, который еще пах штукатуркой и краской.

– Это… – замялся губернатор, – это так называемый царский павильон, построен специально к вашему приезду, ваше величество.

– А не слишком ли это накладно, – поморщился царь, – для одного моего приезда воздвигать отдельное помещение?

Губернатор ничего не сумел ответить на этот вопрос, а только переминался с ноги на ногу, тогда Александр продолжил.

– Ну хорошо, покажите мне, что там в этом вашем павильоне.

– В вашем павильоне, ваше величество, – прорезался голос у нижегородского головы, – в вашем – пожалуйте сюда…

И он вошли через двери, открывавшиеся прямо на перрон – тут после прихожей налево значились покои императорской семьи, а направо помещения для прислуги. Все это было покрашено и украшено вензелями и росписями, на потолке имели место матерчатые плафоны с изображением ангелов и архангелов.

– Мило, – сказал Александр, обозрев помещения, – правда, Мария?

Супруга тоже посмотрела на все это великолепие и ограничилась кивком головы, вслух же ничего не произнеся.

– Вот что, милейший… – обратился царь к губернатору, – благодарю, конечно, за теплый прием, но в дальнейшем никаких особенных приготовлений к моим приездам делать не надо, договорились?

Губернатор тоже кивнул молча, сглатывая слюну.

– А это помещение отдайте… ну кому бы его отдать, Мари? – решил посоветоваться он с супругой.

– Под часовню пусть пойдет, – после небольшого раздумья сказала она, – Георгия Победоносца, например.

– Вот, – развернулся царь к губернатору, – под часовню и перепрофилируйте, а сейчас едем, куда там надо ехать по расписанию…

И вся процессия вышла на привокзальную площадь, где уже собрался простой люд, желающий поприветствовать самодержца российского. Простой люд сдерживала цепочка полицейских, не дававших ему прорваться напрямую к августейшему телу. Александр поднял руки над головой, сложил их в замок и поклонился народу сначала налево, потом направо, а уж в самом конце и по центру. Народ взревел и сделал попытку прорваться, которая, впрочем, была пресечена доблестной нижегородской полицией.

Вся процессия погрузилась на пролетки и двинулась налево в направлении Нижегородской ярмарки.

– А это что такое? – спросил Александр у губернатора, указывая на арку, под которую проехали пролетки буквально через минуту посте старта.

– Это триумфальная арка в вашу честь, ваше величество, – сообщил тот.

– Во-первых, можете обращаться ко мне не так уж официально, – поморщился царь, – можно просто Александр Александрович, а во-вторых… ну зачем все это, скажите на милость?

На губернаторе не было живого лица, ничего на этот вопрос он ответить не смог.

– Знаете, в каких случаях воздвигаются триумфальные арки? – спросил царь и, не дождавшись ответа, разъяснил сам, – строятся они в честь памятных исторических событий, обычно в честь важных побед в каких-либо военных кампаниях. Примерами триумфальных арк в мировой истории являются три арки в Риме, Тита, Септимия Севера и Константина, а также арка на площади Звезды в Париже, Нарвские ворота в Петербурге и Бранденбургские ворота в Берлине. Все это возведено в честь славных побед римлян, французов, немцев и русских. А вот эта арка зачем здесь?

Губернатор только глотал слюну, но вслух ничего сказать не сумел.

– Понятно… – не стал обострять ситуацию царь, – но раз уж построили, ломать не надо… но в дальнейшем воздержитесь от излишних трат из городского бюджета. А куда, собственно, мы едем?

Тут уж губернатор Одинцов сумел справиться со своими волнениями и начал отвечать точно и четко.

– Возможны два варианта, ваше… то есть Александр Александрович – первый это краткий обзор Нижегородской ярмарки, а затем заселение в гостиницу и краткий отдых перед посещением Всемирной выставки. А второй – наоборот, сначала гостиница, потоми все остальное.

– Как ты смотришь на это, Мари? – обратился государь к жене.

– Думаю, что сначала надо дела сделать, а потом отдыхать, – ответила она.

– Решено, – рубанул ребром ладони по воздуху Александр, – показывайте нам вашу Ярмарку.

– Да мы уже въезжаем на ее территорию, – обрадовался губернатор тому, что беседа, наконец, вошла в наторенное русло, – вот это главная аллея, улица Александра Невского, в конце ее стоит одноименный храм авторства Монферрана, слева Главный Ярмарочный дом и все остальные павильоны, а справа так называемые Гребневские пески, остров на реке, где располагаются хранилища товаров, собственно и продаваемых на Ярмарке.

– Я слышал, что население вашего города во время проведения Ярмарки увеличивается в несколько раз, – царь уже вышел из пролетки и с большим интересом разглядывал людскую толчею вокруг зданий ярмарки.

– Совершенно верно, ваше… то есть Александр Александрович, – тут же отвечал Одинцов, – увеличивается, и даже не в разы, а я бы сказал, что на порядок… зимой в городе числится порядка десяти тысяч жителей, а в летние месяцы более ста тысяч. Кстати, наиболее уважаемые члены ярмарочного сообщества ждут встречи с вами…

– И где они собрались? – уточнил царь.

– Так в Главном доме, на втором этаже – там есть специальный зал для приемов, называется гербовым… – уточнил губернатор.

– Надо уважить уважаемых членов сообщества, – серьезно ответил Александр, – ведите нас, Вергилий, – вспомнил он зачем-то трагедию Данте.

– А почему у вас тут так мерзко пахнет? – неожиданно спросила у Одинцова императрица.

– Так…так… – аж вспотел от волнения тот, но быстро справился, – ярмарка же, здесь разные вещи продают, бывает, что и дурнопахнущие… один римский император на этот счет правильно заметил, что деньги не пахнут.

– Да вы знаток римской истории, – пошутил царь, и все присутствующие рассмеялись, чувствуя, что атмосфера значительно разрядилась.

А в гербовом зале их уже ждала большая кампания уважаемых и знаменитых в узких кругах людей. Тут был и Николай Бугров, мукомольный король России, и Матвей Башкиров, конкурент Бугрова и гласный городской Думы, и Сергей Рукавишников, монополист по торговле солью и владелец крупнейшего банка, и Федор Блинов, успешный промышленник и владелец многих доходных домов городе. В целях разбавить это собрание нероссийскими представителями были приглашены также по одному китайскому, индийскому и персидскому купцу, они торговали на Ярмарке не первый десяток лет.

– Исполать тебе, батюшка государь-император, – синхронно склонились в пояс перед царем все, включая иностранцев.

– Разгибайтесь уже, – недовольно проговорил им Александр, – хватит спины гнуть.

И когда они вернулись в вертикальное положение, царь продолжил:

– Рассказывайте, добрые люди, как живете-можете? С какими проблемами сталкиваетесь, может быть, помочь чем-то надо нашему уважаемому купечеству…

– Ээээ… – не сразу смог сформулировать что-либо внятное купец Бугров, негласно выдвинутый обществом в лидеры, – так-то у нас все хорошо, государь, но если вглядываться глубже, то некоторые проблемы таки имеются, – выдавил он из себя.

– Поделитесь, – запросто ответил ему Александр, усаживаясь за стол, где стоял пузатый самовар и многочисленные столовые приборы, – я вас внимательно слушаю.

Купцы, глядя на верховного владыку, также уселись на свободные места, налили себе чаю из самовара и приготовились слушать.

– Надежа-государь, – проговорил, наконец, Бугров, но император поморщился и попросил без титулов, тогда тот продолжил без титулов, – Александр Александрович, все как будто неплохо на земле русской, не считая отдельных мелочей. Слуги государевы очень уж много дерут за возможность работать, это раз. А два это то, что наши затраты на благотворительность облагаются теми же налогами, что и остальная наша деятельность. Мы же не на свой карман работаем, а на российский…

– Ну так уж огульно-то не надо, – усмехнулся Александр, – в свой карман, наверно, тоже что-то попадает.

– Исправляюсь, государь, – быстро сориентировался Бугров, – свой карман, конечно, имеет место, как же без этого, но и государству мы отстегиваем немало. Наш подсчет показывает, что в случае обнуления налогов средств на благотворительность, эти расходы у крпных промышленников могут вырасти в разы…

– Я понял, – быстро ответил царь, отхлебнув ароматного чая из фарфоровой китайской посуды. – Еще что?

– Хотелось бы напомнить про нашу веру, – вмешался Башкиров, ражий мужчина с радикально красным цветом лица.

– Про какую веру? – не совсем понял царь.

– Мы тут все… – Башкиров оглядел собравшихся, – ну за исключением иностранных гостей, старообрядцы… и нам весьма прискорбно наблюдать продолжающуюся дискриминацию властей нашего учения…

– Так-так-так, – усмехнулся царь, – то есть все граждане, собравшиеся здесь… ну за исключением китайских и персидских граждан…

– Еще индийских, – робко вмешался губернатор.

– Хорошо, – не стал спорить царь, – приплюсуем индийцев… значит, все остальные собеседники это старообрядцы или староверы, так?

– Истинно так, – подтвердил Башкиров, осенив себя крестным знамением с помощью двух пальцев.

– Очень хорошо, – призадумался Александр, – а как, если не секрет, вас дискриминируют власти?

– Ээээ, – вступил в беседу хорошо подкованный в этих вопросах Рукавишников, – сейчас в России создана такая иерархия религиозных культов – православие наверху, это не обсуждается, ступенькой ниже идут христианские религии других конфессий, католичество, лютеранство, армянские и грузинские ветви…

– Так-так, – подбодрил его император, – продолжайте.

– Еще чуть ниже обретаются нехристианские религии, а именно магометанство, иудейство, буддизм, а также традиционные религии народностей России, шаманизм, менониты, гернгутеры. И совсем уже на последней ступеньке находимся мы, старообрядцы… а это удручает – нас ведь, почитателей старой веры несколько миллионов. Мы же законопослушные граждане России, которые исправно платят налоги и исполняют все обязанности, накладываемые государством – почему мы внизу религиозной лестницы, не очень понятно.

– Я вас понял, – Александр уселся во главе длинного стола и пригласил садиться всех остальных, – история российского раскола содержит немало страниц, и далеко не все из них сияют белизной, с этим я согласен… ладно, в ближайшее время мы обсудим этот вопрос в кабинете министров. Если что, могу я вызвать вас, как экспертов?

Darmowy fragment się skończył.