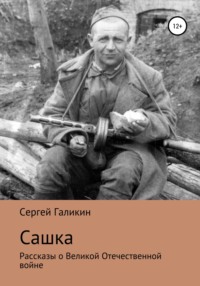

Czytaj książkę: «Сашка»

САШКА

Фронтовой рассказ

1

Росточка Саня небольшого, от силы метр шестьдесят с кепкой наберется, а лицом так и вовсе, как та красна девица, нос картошкой, кудрявенький, белый да круглолицый и прошлым летом в военкомате, когда он, как и все парни с их улицы пришел записаться добровольцем, его там сперва с острыми шуточками забраковали:

– Куда ты, пацан?! Та тебя ж… Винтовка со штыком тебя на голову выше!

Однако, уже через месяц, едва он устроился на работу в паровозном депо, в поселке, сами уже повестку и прислали.

И тот же военком, теперь похудевший и почерневший от недосыпа, с суровой усмешкой пробурчал:

– Черт с тобой! Дело ж там, на фронте, не в росте. А в сноровке. Иди, да и воюй, боец!

В учебной роте старшина, распекая последними словами тех, кто присылает таких недомерков, с трудом раздобыл для него ботинки тридцать восьмого размера:

– Да ить!.. Для пионеров же солдатскую обувку пока не шьют! А для бойца Красной Армии… Ну не предусмотрен твой… Полу-детский размер!

На стрельбище с винтовкой ему непросто, великовата зараза! Пули Саня шлет строго в синее небушко. Взводный ругается, ты, кричит, мне все показатели портишь!

Как-то тот же сердобольный старшина ему и говорит:

– А ну, рядовой, иди сюды. А ну – ка приляг за «Максима»!

Саня целик на триста метров выставил, дал очередь, дал другую, оттуда красным флажком машут:

– Попадание!

Ребята и глазенки свои повылупили. Старшина буденновские свои усищи довольно приглаживает, смеется:

– Так… Вот где твои таланты, парниша…

А Саня через пару недель с тех же трехста метров уже четко выбивает на стенде пулями:

«Смерть фашисту!»

Когда же попал он в стрелковую роту уже на передовой, тутошний старшина, мужик бывалый, основательный, лет сорока с гаком, скривился, окинул его любопытным и оценивающим крестьянским взглядом и сказал сердито:

– Ты че, сюда прям с пятого класса? Ты… Хлопчик… Че делать-то умеешь?

Сашка виновато потупил голову и уже хотел было смолчать, да вдруг само собой с языка соскочило:

– Та… На гармошке играю… В-вот. На баяне то ж… Могу. Врезать!!

Бойцы, какие тут крутились, сразу и рты поразинули, а старшина, тот час же подобрев лицом, пригладил свои пышные буденновские усищи и аж душой просветлел:

– Вр-р-резать?! По – нашему? От и добре! Будем мы теперя, хлопцы, с музыкой войну эту ломать. А уж н-струмент я, брат, тебе раздобуду!

И ведь раздобыл!

Принес родную, почти новехонькую, по-мирному расписанную по басам красными ляпатыми цветами «саратовку»:

– На, Александр, пользуйся. Дарю! Артельная. Правда, без колокольцев.

Шутошное ли дело – гармонист свой в роте, да еще и на «передке»? В сырых вонючих блиндажах, в тесных землянках, в промороженных окопах под заунывный вой морозного ветра или шум тягучего холодного дождика, на привале каком – взгрустнется иному бойцу, занудит, затоскует его солдатская душа по далекому дому, родной красавице – жинке, по деткам малым, да так занудит, что и жить уже не в моготу ему!

И мысли в солдатскую голову всякие нехорошие лезут и лезут, как ты их ни отгоняй.

А тут вдруг растянет Сашка, то же, с тоски, свои меха, ударит с нахальной ухмылочкой по певчим, пройдется пальцами по басам – и все! Затянет иную веселую песню, подтянутся, заулыбаются, нестройно подхватят ее хлопцы…

Так Саня в своей стрелковой роте с той поры совсем другим стал человеком. Уважаемым стал человеком. В блиндаже или землянке там какой всегда давали ему место посуше, что б, значит, инструмент его не размокся. После проклятой бомбежки или артналета, едва придя в себя, спрашивали, а цел ли там Санька и его гармошка?

А уж как он и сам полюбил свою «трехрядку»… Удивительный попался инструмент. Голосистая, как та соловушка на зорьке, податливая, легкая и сама по себе небольшая, как на вроде для подростка. Что Сашку и надо!

Полк тогда уже почти два месяца стоял в обороне. На Волховском. Дожди льют и льют. Скука, шняга невыносимая!

…– А брательник-то наш… Опосля того, как она, курва, сбежала с ухажером-то… Ну, бухгалтером тем. Запил! А то никогда не пил и в рот не брал! Сильный был, жилистый такой, весь в деда нашего, Антипа Васильича. А дед наш, с Турецкой войны вернулся с двумя солдатскими «Егорами», вот как! Ну и… Не пил, братка-то наш… А то – запил. Пропадать стал. На сутки, трое, неделю. И уговаривали и… Поколотили раз его гуртом. Не помогло и шабаш! Так пьяным под состав и попал, брательник-то наш. Зимой, под Рождество.

– Да-а… Жисть, она… кого хошь обломает, – старшина, кряжистый, сухопарый, с длинными отвислыми усищами на красноватом лице, со вздохом потянулся рукой в замусоленный сидор, пошарил там и достал немецкую губную гармошку:

– Знать бы, какая из них курвой окажется… На – кось, Саня… Изобрази-ка… Для общества. Плясовую!

– Не, не буду и рот марать. После фрица. Я уж лучше сбегаю за своей родной «трехрядочкой».

Старшина – человек основательный, крепкий, в жизни много чего повидал, а Сашку все подтрунивал:

– Санька у нас боец бывалый, строгий… При хорошем освещении он… «Штуку» от «штуги» враз отличит! Наш, значит, человек.

Хлопцы смеются, шутят, а он еще и подмигнет, сощурится в нагловатой ухмылочке, подкрутит усищи свои. Да Сашка и не в обиде. Хоть «штука» это самолет, а «штуга» – самоходка фашистская. Их же и дураку спьяну отличить можно!

– Ну-ну, давай ее, родимую… Што вы все носы повесили? – старшина сердито повел густыми бровями и уперся любопытным взглядом в громадного пожилого бойца, угрюмо сгорбившегося в темном углу землянки:

– Луткин! А ну расскажи-ка обчеству, как тебя, касатика, в самый задок поранили?

Послышались смешки. Тот грустно обернулся:

– А че тут рассказывать-то… И так же все знают-то.

Старшина, лихо подмигнувши бойцам, уже подсел поближе к Луткину, широкой ладонью приобнял его за плечо:

– Расскажи, расскажи, Луткин! Тут же пополнения много… Они ж, поди, и не слыхали за твои геройства? В газетах же такое не пишут! Давай, Луткин, давай…

Тот усмехнулся, отложил рыжую от износа портянку, которую штопал, поднял седоватую вихрастую голову, задумчиво уставился на коптящий фитилек самоделки-светильника, тихо и с расстановкой, заметно «окая», заговорил:

– Еще в марте-месяце это было-то. Мы тогда стояли вот как щас, в глухой обороне. А кухня в тот день-то и не пришла. А нам же… Жрать охота, ма – м – ма родная! И тут приходит из близкого хуторка – то одна убогая старушка… Сухая такая, щупленькая, худосочная-то… Лет под девяносто ей, ежели не более.

– И вы ту засушенную старушку все ротой употребили заместо ужина? Попостничали?

Раздались редкие смешки. Боец, перебивший рассказчика, тут же отхватил оплеуху от старшины.

Луткин малость нахмурился и невозмутимо продолжал:

– Дурак ты. И говорит она, эта ушлая старуха-то, нашему, тому, старому еще, комбату-то:

– Миленький ты товарищ красный командир, имею я, убогая, такое вам сообщение-то, вот у меня в хате знатный немец стоял, а как вы пришли-то, он и съехал, враг проклятый. Так вот. Говорит она дальше:

– И остался-то после него, того фрица-то, такой большой деревянный ящик-то. Ящик тот крепко заколоченный гвоздями-то и на ем, поясняет та старуха, намалеван герб ихний с орлами и написано все по-ихнему-то! И опасается, значит, та божья старушка, что не оставил ли немец-то ей какую взрывоопасную пакость в хате? И просит она, божье создание, чтоб наши-то бойцы сходили да разобрались, что в том ящике-то лежит.

– Луткин, а ты, часом, не нижегородский? – перебил его один боец, из последнего пополнения, – а то я то же…

– Не… Вятский я, – слегка улыбнулся тот и, снова напустив на лицо притворной суровости, продолжил:

– Так вот. Послал комбат-то наших саперов и те приволокли под вечер в роту-то цельный ящик, и чего б вы думали-то?

– Братцы… Шнапса?! – аж подскочил, разведя руки, молодой разведчик Жорка.

– Колбасок, небось, ихних? Этих… Тощих…

– Может, белья ихнего исподнего? Говорят, в ем вши не заводятся…

– Говорят, што и кур доят. Заводятся, какое-там… Знаем.

– Не перебивайте, черти! Давай дальше, Луткин.

Луткин отхлебнул немного воды из закопченной медной кружки, вытер чистым платком рот, выдержал небольшую паузу:

– Приволокли они, хлопцы – то, цельный ящик-то, кило под восемьдесят, ихних мясных консервов! Продолговатая такая баночка – то и простенько так открывается. Как граната, за колечко так. И по кругу. Р-радости-то было!

– Да-а… Вам-то с голодухи в самый раз…

– Цельный ящик! Восемьдесят кило! Это ж сколько на брата?

Луткин тяжело вздохнул:

– Наступали перед тем две недели. Братов осталось тогда немного у нас. Вот… Стали мы наяривать те консервы-то. Ни крохи хлебушка, а все одно… И вот незадача-то: каку банку откроем – там мясо с салом-то. А каку откроем – там одна брюква с капустой и луком – то, да еще и не соленая! Ну, первые банки вскрываем и на стол ставим, а вторые, с той брюквой-то, открываем да и швыряем за бруствер – то. Мы ж не волы какие… И не боровы. Эту их овощную муть жрать – то просто нет никакой возможности! А оно затишье, немец тогда хорошо получил – то и оторвался от нас подале. Хотя… Заслоны он на буграх с пулеметами оставил-то.

– То ж фриц. Тщательный! Как теперя?

– Што – теперя, балда? Теперя вон он, – старшина со строгим лицом, показал себе за мощную спину большим пальцем, – пол – версты, не более, высунься токо. Давай, Луткин, валяй дальше. Не слухай этого дурачка.

– Начали мы трапезу. И тут смотрим, а ведь в этих фрицевских консервах… Мама родная! В каждой баночке – пол-банки-то, это мясцо. С салом. А дальше пол-банки – та же брюква-то! Короче, хитрая штука-то такая, хочешь мяса – открываешь с этой стороны, там и голова кабана нарисована-то. А хочешь овощи…

– С обратной открываешь стороны, што ль?

– Так точно! Там и капуста намалевана-то… А мы, дурилки…

– Эх вы, тимошки… В башке ни трошки.

– Так вот. Кухню нашу и на другой день – не видать, проклятую-то! Мы уж стали подозревать, а не окружили ли они нас-то? А жрать-то… К вечеру опять животы сводит! А те баночки-то, штук примерно десятка три, сверху мясо, снизу брюква, небось, так и валяются под бруствером, ну, куда докинули-то…

– Видит око, да зуб неймет?

– Вот… Точно-то… Пробовали мы высунуться, да какой там! Место открытое. А… Он, собака, так и поливает из пулемета-то!

Darmowy fragment się skończył.