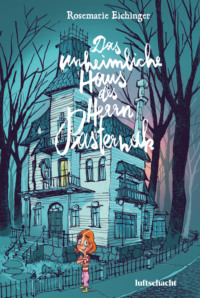

Czytaj książkę: «Das unheimliche Haus des Herrn Pasternak»

© Luftschacht Verlag – Wien

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Teresa Profanter

Umschlaggestaltung: Thomas Kriebaum

Satz: Luftschacht/Thomas Kriebaum

ISBN: 978-3-903081-54-3

ISBN E-Book: 978-3-903081-83-3

Rosemarie Eichinger

Das unheimliche Haus des Herrn Pasternak

mit Illustrationen von

Thomas Kriebaum

Inhalt

Eine alte Welt und eine neue

Eine Katze, die nicht hört

Ein kleiner Bruder ist um nichts besser als ein Kater

Das hätte Anabel nicht erwartet

Mädchen mit Erdbeergeschmack

Ein böser Blick und knochige Finger

Der beste Kater der Welt und eine Allee

Eine Armee von Zinnsoldaten

Wie bei den ägyptischen Mumien

Ein Haus platzt aus allen Nähten

Eine alte Welt und eine neue

Am Rande einer kleinen Stadt, am Ende der allerletzten Straße, ganz hinten neben dem dichten dunklen Wald befand sich ein unheimliches Haus. Dort, wo die alte Linde stand und das Gras bis an die Mauern heranwuchs, als hätte man mit einer stumpfen Schere ein Rechteck aus einem grünen, fransigen Teppich geschnitten und ein Gebäude hineingezwängt. Dort kauerte es auf seine alten Mauern gestützt, die ächzten und heulten, wenn der Wind in ihre Ritzen fuhr.

Hunderte Jahre stand es ganz allein, umgeben nur von Wiesen und Bäumen. Doch die nahe Stadt wuchs und dehnte sich aus. Straße um Straße, Haus um Haus stahl sie sich heran, bis nur noch ein verwitterter Zaun eine alte Welt von einer neuen trennte. Der Zaun war klapprig und so schrundig, dass jeder, der eine der Latten berührte, sofort einen spitzen Holzsplitter im Finger stecken hatte. Und gleich dahinter breiteten sich das Gestrüpp und das hohe Gras aus. Es wucherte so dicht, dass man den Boden nur erahnen konnte.

Das Haus selbst war kein gewöhnliches Haus. Es war das unheimlichste und düsterste Haus der ganzen Straße, mit dem bestimmt unheimlichsten und düstersten Bewohner der ganzen Straße. Da waren die Leute sicher. Schließlich hatte kaum jemand diesen Bewohner je zu Gesicht bekommen. Wer nämlich nie und nimmer, auch nicht bei strahlendem Sonnenschein, sein Haus verließ, musste einfach unheimlich und düster sein. Nur manchmal bewegten sich die Vorhänge hinter den Fenstern und nachts drang hin und wieder ein schwacher Lichtschein hervor.

Tatsächlich zog der Bewohner des unheimlichen Hauses die schweren Vorhänge dann und wann ein ganz klein wenig auseinander und betrachtete diese neue Welt, die so nah war, dass er sie atmen hören konnte. Verstohlen nur und heimlich, damit niemand etwas bemerkte. Dann sah er Menschen, die ihm fremd waren, in Häusern mit Blumenkästen vor den Fenstern, inmitten von Gärten, die nach frisch gemähtem Gras rochen, und Sprinkleranlagen, die kleine, glitzernde Regenbögen über fröhlich spielende Kinder spannten.

Es war ein alter Mann, klapperdürr und blass, der ganz allein in dem windschiefen Haus lebte. Viele Jahre schon, so viele, dass er sie gar nicht mehr zählen konnte. Er dachte oft an seine Mutter und wie ihre langen Nägel im Rhythmus eines Kinderliedes auf sein Messingbettgestell geklopft hatten, damit er schneller einschlief. Und an seinen Vater und dessen wunderschöne Meerschaumpfeifen. Der würzige Duft des Pfeifentabaks hing immer noch schwach in den versteckten Winkeln des Hauses. Oft sah er auch seine Großmutter vor sich, mit hochgestecktem weißen Haar, knöchellangen Röcken und Spitzenkrägen bis unters Kinn. Sie hatte sich stets kerzengerade gehalten, weil sich das für eine vornehme Dame so gehörte.

Immer wenn er besonders traurig und einsam war, strich er über die Anzüge seines Vaters, die Zeitschriften seiner Mutter oder das Porzellan seiner Großmutter. Er hatte alles, jedes noch so kleine Stück von ihnen aufbewahrt, weil er es einfach nicht übers Herz brachte, sich davon zu trennen, und weil er eben ein Pasternak war. Denn die Pasternaks waren allesamt Sammler. Schon sein Vater vor ihm und dessen Vater und immer so fort. Generation für Generation. Alles wurde aufbewahrt, was auch immer in dieses Haus kam. Weil man nie wissen konnte, ob man es in Zukunft nicht doch einmal brauchen würde, zu einem Zweck, den man noch gar nicht kannte.

Schließlich waren all die Menschen, die dem Mann etwas bedeutet hatten, im Laufe der Jahre verschwunden, geblieben waren lediglich Dinge und eine Leere, die gefüllt werden wollte.

Der alte Mann stapelte, schichtete, türmte und schachtelte Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Er kannte jeden Winkel des Hauses, auch wenn er nicht immer genau wusste, wo sich jeder Winkel gerade befand. Die Stapel, Wände und Gänge wuchsen nämlich so schnell, dass er mitunter den Überblick verlor.

An manchen Tagen wunderte er sich, wo all die Sachen eigentlich herkamen. Allein die Gießkannen! Mit zwei oder drei hatte es begonnen, womöglich waren es auch vier gewesen, und die wuchsen schließlich bis an die Decke, eine über der anderen, wie die Blüten an einer Hecke.

Und irgendwann, beinahe unmerklich, verlor er sich zusehends zwischen all den Stapeln, Gängen, Ecken und Winkeln. Seine Ordnung schien auf den Kopf gestellt. Gegenstände fand er nicht mehr dort, wo er sie zurückgelassen hatte. Die Türme ächzten mitunter und kamen ihm verschoben vor. Ein wenig nur, aber merkbar. Stein und Bein hätte er darauf geschworen. Also durchmaß er die Gänge mit langen Schritten und kam immer wieder zu anderen Ergebnissen, mal lief er fünf Schritte mehr, mal zehn weniger.

Dann kratzte er sich ratlos am Kopf, weil er einfach keine Erklärung dafür fand. Misstrauisch blickte er um sich, die Gänge entlang, die Wände hoch, ließ sich von unbekannten Winkeln und Ecken in die Irre führen. Für all das gab es nur eine Erklärung: Das Haus und alles, was darin auf die Ewigkeit wartete, waren weit mehr als leblose Steine und Gegenstände. Das Gebäude und die Dinge führten ein Eigenleben. Daran konnte es keinen Zweifel geben.

Seit Jahrhunderten schon war das Haus im Besitz der Pasternaks. Oder aber die Pasternaks waren im Besitz des Hauses. Ganz genau konnte das niemand sagen. Der alte Mann war der Letzte einer langen Ahnenreihe, der das Haus davor bewahrte, aus allen Nähten zu platzen. Ein paar feine Risse da und dort, doch auch nach so vielen Jahren hielten die starken Mauern stand. Er fragte sich, was wohl mit dem Haus und allem, was darin war, passieren mochte, wenn er einmal nicht mehr war. Dann wurde er traurig und fühlte sich wie ein Gefangener in seinem Haus und seinen Erinnerungen, die allmählich verblassten wie alte Fotografien.

Im Laufe der Jahre verließ der alte Mann das Haus immer seltener und die Leute begannen zu tuscheln. Die Pasternaks lebten ja schon viel länger an diesem Ort als irgendjemand sonst und waren doch immer für sich geblieben. Man wusste im Grunde gar nichts über diese Leute. Alles Mögliche konnte hinter den alten, brüchigen Mauern vorgehen. Alles Mögliche und Unmögliche. Die Pasternaks waren einfach nicht wie die anderen Menschen. So viel stand fest.

Wenn es nämlich ein Gewitter gab, donnerte und blitzte es über dem alten Haus besonders heftig. Wenn es stürmte, klapperten die Schindeln auf dem Dach so laut, als würde der Teufel daran rütteln. Und auch wenn die Sonne schien, lag das Haus immer im Schatten eines der großen knorrigen Bäume, sodass kein Strahl die klammen Mauern zu wärmen vermochte.

So kam es, dass die Menschen von einem Fluch zu sprechen begannen, einem Fluch von immerwährendem Unglück und beklemmender Dunkelheit, der den letzten Pasternak an sein Haus fesselte.

Ein Fluch, der erst gebrochen werden konnte, wenn irgendwann ein Mensch mutig genug wäre, dem Geheimnis des Hauses und seines unheimlichen Bewohners auf den Grund zu gehen.

Eine Katze, die nicht hört

Seit einem Jahr wohnte ein Mädchen in der neuen Welt, die der alte Mann manchmal durch seine Vorhänge betrachtete. Sie hieß Anabel, war klein und hatte dürre Beine mit stets aufgeschürften Knien. Sie war wie die meisten Kinder in ihrem Alter. Sie wollte Spaß haben und die spannendsten Abenteuer erleben, die man nur erleben konnte. Also würde sie einmal Piratin werden, wenn sie groß genug war. Piratin und nichts anderes! Als Piratin kam man schließlich herum in der Welt, konnte mit Delfinen um die Wette schwimmen, mit Affen auf Palmen klettern und im dichtesten Dschungel nach verschollenen Schätzen suchen.

Eine Augenklappe besaß sie schon. Es fehlte nur noch ein Papagei, der auf ihrer Schulter hockte, und schon konnte es losgehen. Sie würde die Ozeane befahren, die Welt würde unter ihren Füßen schwanken und die Gischt in ihr Gesicht spritzen. Nach Salzwasser und Abenteuer würde das Leben schmecken, ganz so, wie sich das für ein Mädchen gehörte.

Noch stand sie allerdings vor dem Spiegel und stellte sich alles nur vor. In ihrem Zimmer in dem kleinen Haus, ganz oben unter dem Dach, am Ende der schmalen Holztreppe, wo jede Stufe hohl klang, wenn man auf sie trat.

„Ganz nah beim Himmel, wie die Prinzessin in den Wolken“, hatte ihre Mutter gesagt.

„Wie der Kapitän eines Luftschiffes“, hatte Anabel erwidert.

Für Prinzessinnen hatte das Mädchen nicht viel übrig. So viele Regeln und ausladende Rüschenkleider, mit denen man ohnehin in jedem Gestrüpp hängen blieb. Da war sie lieber Piratin. Frei und stark, mit Papagei, Augenklappe und einem großen Schiff mit sieben Segeln. Und wenn sie irgendwann einmal doch eine Krone wollte, nahm sie sich einfach eine. Denn einer Piratin schrieb niemand vor, wie sie sich kleiden sollte. Sie konnte tragen, was sie mochte, wären es auch eine Augenklappe und eine Krone. Eine Piratin konnte tun und lassen, was sie wollte. Um die Welt segeln, mit Gold gefüllte Truhen ausgraben und jeden Tag Kuchen zum Frühstück essen.

Als Anabel vor einem Jahr hierhergezogen war, plagte sie großes Heimweh nach ihrem alten Zuhause. Also hatte sie so getan, als wäre die Straße eine Insel, das Haus ein Palast und der Garten ein zu erforschender Urwald. Stück für Stück hatte sie ihr neues Reich erobert und die Umgebung kennengelernt, die anderen Kinder und die Leute, die in der Straße wohnten.

Alle bis auf den Mann, der gleich gegenüber lebte. Von ihrem Fenster aus sah sie auf sein Haus. An manchen Tagen schien es zu ächzen unter dem Gewicht des buckligen Daches, die Fassade wirkte dann rissiger, der Anstrich verblichener, die Fensterläden schiefer als an anderen Tagen. Es würde Anabel im Traum nicht einfallen hinüberzugehen, zu dem lauernden Haus in dem verwilderten Garten. Zumindest nicht ohne triftigen Grund.

Anabels triftiger Grund hatte ein rostrotes Fell und Tigerstreifen und schlüpfte eines Tages durch das Kellerfenster in das gruselige Nachbarhaus. Es war ganz früh am Morgen und eigentlich schlief die ganze Straße noch. Nur Anabel sah alles mit an und bekam es mit der Angst zu tun.

Und alles wegen einer Nuss. Einer ganz gewöhnlichen Haselnuss. Ein Eichhörnchen hatte sie fallen lassen. Also rollte die Nuss über das Dach, polternd über Anabels Kopf hinweg. Sie kollerte über die Dachschräge, am Ende jeder Schindel sprang sie ein wenig in die Höhe, plumpste schließlich in die Dachrinne und schlitterte weiter. Da konnte man gar nicht anders als aufzuwachen. Auch wenn es noch nicht einmal fünf Uhr morgens an einem Sonntag im Spätsommer war.

Anabel folgte mit ihrem Blick dem Geräusch der scheppernden Nuss. Schließlich stand sie auf und schaute aus dem Fenster. Es dauerte ein wenig, bis sie alles scharf sah. Die hölzernen Zäune, die Gärten und die Nachbarhäuser, die darin kauerten, die Fensterläden noch geschlossen. Selbst der Morgennebel lag noch leicht wie eine Daunendecke auf dem nassen Gras.

Anabel gähnte und rieb sich die Augen. Dann sah sie es. Ihr blieb fast das Herz stehen. Sie hätte am liebsten das Fenster aufgerissen und geschrien, auch wenn das ganz und gar vergebens gewesen wäre. Oskar war längst im Kellerfenster des Hauses verschwunden. Und selbst wenn nicht, hätte er sowieso nicht auf Anabel gehört. Ein Kater hört aus Prinzip nicht auf das, was seine Menschen sagen.

Im Grunde wäre das ja nichts Besonderes, denn Katzen streunen herum. Das liegt in ihrer Natur. Aber ausgerechnet in dieses Haus musste das dumme Tier hineinkriechen, in das Haus jenes Mannes, von dem man kaum mehr als einen schemenhaften Umriss kannte. Das konnte Anabel einfach nicht verstehen. Von all den Häusern musste es jenes von Herrn Pasternak sein.

Dabei sah es alles andere als einladend aus, so wenig wie der Name auf dem fleckigen Messingschild. Phileas Pasternak stand dort, die Buchstaben gerade noch zu erahnen, die Schrift kunstvoll verschnörkelt, als stammte sie aus einer anderen Zeit.

Das Klingelschild war ganz rostig, so rostig, dass es bei der kleinsten Berührung abzufallen drohte. Niemand würde freiwillig auf den Knopf drücken. Der Zaun rund um das Grundstück hatte Lücken wie ein kaputtes Gebiss. Der Putz an der Villa bröckelte stellenweise von der Fassade, einige Fensterläden hingen schief in den Angeln, zwei Fenster waren überhaupt vernagelt. Alt und mitgenommen schaute das Haus aus. Müde, als könnte es sich nur mehr mit Mühe aufrecht halten. Dabei war es bestimmt einmal schön gewesen, mit seinen Giebeln und Erkern. Aber das musste lange zurückliegen, im vergangenen Jahrhundert, als Anabel noch gar nicht geboren war.

Ein unheimliches Haus, dachte Anabel. Ein unheimliches Haus mit einem unheimlichen Bewohner, alt und verbittert, dessen Gesicht niemand beschreiben konnte. Nicht mehr als ein Schatten hinter zerschlissenen Vorhängen, eine Ahnung nur, oder eine schwerfällige Bewegung.

Von Anabels Freunden hatte niemand diesen Pasternak je gesehen, nicht einmal diejenigen, die hier schon viel länger lebten als sie. Selbst die Erwachsenen zuckten lediglich mit den Schultern, wenn die Sprache auf den seltsamen Nachbarn kam. Sie redeten dann über andere Dinge, über das Wetter oder wie schön die Blumen wieder blühten. Es erweckte den Anschein, als ob ihnen das Thema unangenehm wäre, so unangenehm, dass sie nicht daran rühren mochten.

Für Kinder beginnt ein Abenteuer allerdings manchmal erst dort, wo es für Erwachsene endet, an einem klapprigen Zaun um ein verwunschenes Grundstück mit einem geheimnisvollen Bewohner. Je weniger man nämlich über einen Menschen weiß, desto absonderlicher werden die Geschichten, die man sich über diesen Menschen erzählt. Weil die Fantasie nun einmal so viel interessantere Bilder malt als die Wirklichkeit.

Vielleicht litt der Mann ja an einer ansteckenden Krankheit, eine, bei der man Pusteln und Beulen auf der Haut bekam wie eine warzige Kröte. Und niemand, der aussah wie eine warzige Kröte, würde gern aus dem Haus gehen.

Oder er war am Ende gar kein richtiger Mann, sondern nur noch der Geist eines Mannes, weil in alten Häusern oft Geister wohnen.

Er konnte aber auch ein Serienmörder sein, einer, der alle verschwinden ließ, die an seine Tür klopften. Zum Beispiel einen Pizzaboten, von dem nie mehr jemand etwas gehört hatte.

Vielleicht war der Mann ja bis zum Kragen mit bösem Zauber angefüllt oder er betrieb ein Labor, wo es brodelte und zischte, ein Labor zum Giftbrauen und Toteerwecken.

Oder er wollte den Kater essen, weil er kein Geld hatte und sich kein ordentliches Essen leisten konnte. Das weiße Kaninchen der alten Frau Schelling soll er mit einem Netz gefangen und ihm dann den Hals umgedreht haben. Das hatte angeblich irgendjemand irgendwann mit eigenen Augen beobachtet. Womöglich zog er dem Kater aber auch das Fell ab, um sich warme Pantoffeln daraus zu machen, weil er immer kalte Füße hatte.

Ein Vampir könnte dort drüben hausen, eine Mumie oder ein Zombie. Alles Mögliche tauchte in den Geschichten auf. Vermutungen, Gerüchte und Geheimnisse, die nur hinter vorgehaltener Hand und flüsternd weitergegeben wurden. Und Anabel kannte sie alle. Wie jedes andere Kind in der Welt, die an den verwitterten Zaun grenzte. Also musste sie jetzt eine Entscheidung treffen.

Denn wenn nun das mit den Haustieren stimmte? Wenn der unheimliche Nachbar flauschige Pantoffeln wollte oder ihm der Sinn nach Katzengulasch stand? Dann hatte Oskar ein Problem. Das würde auch erklären, warum der dumme Kater überhaupt in dem Kellerfenster verschwunden war. Wenn sich dieser Pasternak tatsächlich von den Haustieren seiner Nachbarn ernährte, hatte er das Tier bestimmt mit einem Köder angelockt. Damit er wieder einmal einen schmackhaften Braten machen konnte oder eine große Schüssel Eintopf.

Und wenn Oskar ein Problem hatte, dann hatte auch Anabel eines. Wer wollte schon, dass seine Katze vom Nachbarn gefressen oder zu weichen Fellpantoffeln verarbeitet wurde? Also ging sie vor ihrem Fenster auf und ab und kaute an ihren Fingernägeln. So, wie sie das immer tat, wenn sie nervös war.

Anabel überlegte fieberhaft. Sollte sie die Polizei rufen? Den Tierschutzverein? Da müsste sie schon Beweise für die ungeheuerlichen Essensgelüste des Nachbarn vorlegen können. Hätte sie erst einmal diesen Beweis, nämlich Oskareintopf, wäre es allerdings zu spät.

Sie konnte natürlich zu ihren Eltern gehen, ihnen sagen, was passiert war. Doch was würde das bringen?

Ihre Mutter war ja von Anfang an gegen Oskar gewesen, weil Oskar ein Tier war und Tiere Dreck machten. Sie hatten Haare, die sie überall verloren. Auf Sofas, im Bett, auf Kleidung und im Pudding. Ihre Mutter würde bestimmt keine Hilfe sein. Da war sich Anabel sicher. Am Ende schickte sie diesem Pasternak noch ein raffiniertes Rezept für Gulasch. Gerade so, wie sich das unter guten Nachbarn gehörte.

Und ihr Vater? Ihm war es ja egal gewesen, ob eine Katze ins Haus kam oder nicht. Er nahm eigentlich kaum Notiz von Oskar. Wahrscheinlich würden ihre Eltern nicht einmal von ihrer Zeitung aufschauen. Die beiden ließen sich nur sehr ungern stören, vor allem nicht beim Zeitunglesen.

Da konnte Anabel sich langwierige Erklärungen gleich sparen. Sie musste wohl ihren gesamten Piratenmut zusammennehmen und selber zu diesem Pasternak hinübergehen. Einfach so. Gleich im Pyjama. Hinübergehen, anklopfen und hoffen, dass es Vampire und Zombies nur in Schauermärchen gab.

Schließlich raffte sie sich auf und schlich die Stufen hinunter; vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Auch das geringste Geräusch musste vermieden werden, damit ihre Mutter nicht aufwachte. Auf dieser Holztreppe war das keine einfache Aufgabe. Sie knarrte wie in einem alten Gruselfilm. Glücklicherweise wusste Anabel genau, wo sie ihre Füße aufsetzen musste, um den knorrigen Holzbrettern auch nicht das kleinste Ächzen zu entlocken.

Auf Zehenspitzen kam sie endlich unten an und trieb sich zur Eile an. Wenn sie nämlich Zeit hatte, über die ganze Sache nachzudenken, ließ sie es am Ende doch noch bleiben. Damit hätte ihre Mutter dann recht behalten. Anabel hatte ihre Stimme noch im Ohr: „Du bist neun“, hatte ihre Mutter gesagt. „Mit neun ist man noch nicht alt genug, um so eine große Verantwortung zu tragen und sich um ein Tier zu kümmern.“

Also würde Anabel sich jetzt kümmern und die Verantwortung tragen. Komme, was da wolle. Was sie nämlich gar nicht leiden konnte, war der „Ich-habs-dir-ja-gesagt-Blick“ ihrer Mutter. Dabei zog sie bedauernd die Augenbrauen hoch, obwohl sie gar nichts bedauerte, weil es einfach toll war, recht zu haben, wenn man selbst diejenige war, die recht hatte.

Anabel warf einen vorsichtigen Blick ins Wohnzimmer. Vielleicht war doch schon jemand aufgestanden? Die Luft war rein, also flitzte sie vorbei, durch die Küche und hinein in die Gummistiefel, die neuen grünen mit den Fröschen drauf.

Und weil man nicht mit leeren Händen bei jemandem ankommen konnte, der deine Katze fressen will, stibitzte sie kurzerhand die Salami ihres Vaters aus dem Kühlschrank. So eine Salami im Tausch für Oskars Leben war schließlich nur ein winziger Preis.

Darmowy fragment się skończył.