Czytaj książkę: «Ernst Viebig - Die unvollendete Symphonie meines Lebens»

Ernst Viebig (1897–1959) schrieb diese Memoiren, die die Zeit von 1897 bis 1934 schildern, im Jahre 1957, ein Jahr bevor er aus seinem Exil in Brasilien nach Deutschland zurückkehrte.

© 2012

eBook-Ausgabe 2012

Rhein-Mosel-Verlag

Brandenburg 17 56856 Zell/Mosel

Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158

Mit freundlicher Genehmigung von Susanne Bial.

Alle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-89801-821-0

Satz und Gestaltung: Cornelia Czerny Umschlagentwurf: Christof Vierhock

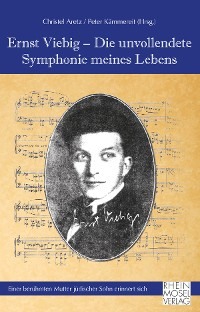

Christel Aretz/Peter Kämmereit (Hrsg.)

Ernst Viebig – Die unvollendete Symphonie meines Lebens

Einer berühmten Mutter jüdischer Sohn erinnert sich

(Nach dem Originalmanuskript von 1957)

Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Volker Neuhaus

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

Ernst Viebig – die Tragödie eines Lebens

von Volker Neuhaus

Welch ein Leben und welch ein Buch! Ernst Viebigs Autobiographie kann getrost an die Reihe der großen Lebenserinnerungen aus dem 19. Jahrhundert von Wilhelm von Kügelgen über Ludwig Richter oder Heinrich Schliemann bis Carl Ludwig Schleich angeschlossen werden. Sie alle verbinden das Selbstbildnis einer einerseits außergewöhnlichen, andererseits zeittypischen Persönlichkeit mit Porträts bekannter Zeitgenossen vor dem Hintergrund eines fesselnden lebendigen Zeitpanoramas. Diese Tradition setzt Ernst Viebig fort und verbindet die Schilderung seines Lebens vom Kaiserreich über Weltkrieg und Weimarer Republik bis zum Anbruch des nationalsozialistischen Terrors zugleich mit den Brüchen und der Gebrochenheit des 20. Jahrhunderts, die sein Leben letztlich zur Tragödie ohne Katharsis werden ließen. Was den gescheitert Zurückblickenden nicht hindert, so brillant wie amüsant zu schreiben, war Ernst Viebig doch neben vielem anderen in den legendären Zwanziger Jahren auch ein gefragter Musikjournalist.

Außergewöhnlich war sein Leben zunächst einmal allein schon durch seine Eltern Clara Viebig und Fritz Theodor Cohn, denen die bekannte Journalistin Carola Stern ihr letztes Buch gewidmet hat. Die Mutter war von der Jahrhundertwende bis weit in die dreißiger Jahre hinein die wohl berühmteste wie erfolgreichste deutschsprachige Schriftstellerin ihrer Zeit, mit ihrer vom großen Publikum wie von der literarischen Kritik gleichermaßen anerkannten Stellung als Verfasserin großer Gesellschaftsromane in der Tradition Theodor Fontanes oder des jungen Heinrich Mann. Als späte Debütantin hatte Clara 1896 mit 36 Jahren ihren vier Jahre jüngeren Verleger Cohn geheiratet.

Der Kölner Germanist Dietz Bering hat nachgewiesen, dass sich der Antisemitismus in Deutschland vor allem der gezielten Denunziation jüdischer Namen bediente. Den Judenfeinden diente »Der Name als Stigma«, so der Titel von Berings Werk, und »Cohn« galt als der ›Judenname‹ schlechthin. Das mag der Grund gewesen sein, dass der äußerst erfolgreiche und von seinen Verlegerkollegen in hohe Vertrauensämter gewählte F. Th. Cohn seinen Namen in seinen Verlagen lebenslang hinter dem seiner Teilhaber versteckte, pikanterweise unter »Co.«, so bei Fontane & Co. und Fleischel & Co. In den zwanziger Jahren überführte er seinen Verlag in die Deutsche Verlagsanstalt, aus der er dann im ›Dritten Reich‹ herausgedrängt wurde, womit seine Frau Clara zugleich ihren Verleger verlor. Makaber könnte man formulieren, dass Cohn ›das Glück‹ hatte, 1936 noch vor dem Einsatz des mörderischen Antisemitismus zu sterben – viele seiner Familienmitglieder wurden im deutschen Namen ermordet. Vorsorglich hatte Fritz Theodor noch im Kaiserreich für seinen von ihm abgöttisch geliebten und maßlos verwöhnten Sohn durchgesetzt, dass Ernst das ›Stigma‹ ablegen konnte und offiziell den Namen Viebig führen durfte. Die »Tragödie seines Lebens« hat das nicht verhindert, so wenig wie sein Status als »alter Frontkämpfer« mit beiden Eisernen Kreuzen – er sei »›als Jude‹ nicht berechtigt, deutsches Kulturgut zu verwalten«, entschied Goebbels höchstpersönlich; und das im Moment von Ernst Viebigs endgültigem Durchbruch als Vertreter einer gemäßigten Avantgarde: Wilhelm Furtwängler will seine neue Oper, nach Brentanos »Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl« an der Berliner Staatsoper herausbringen; Düsseldorf, wo das Werk schon angenommen ist, will einen Tag später folgen. Librettist ist ausgerechnet der Nazibarde Herybert Menzel. Aber selbst der Einsatz seines »Schwippvetters« Hermann Göring – Clara Viebigs Bruder ist mit einer Schwester von Görings Vater verheiratet – vermag nichts auszurichten; schon 1933 wird Ernst Viebig endgültig mit Berufsverbot belegt.

Dies wurde zur Peripetie, zum Umschlagspunkt in der Tragödie seines Lebens; den rasanten Abstieg des Titelhelden vom Höhepunkt seiner Karriere hin zur Katastrophe schildern seine Ehefrau und seine Tochter in knappen Worten im Anhang – Ernst Viebig beschränkt seinen Lebensbericht auf die Periode seines Glanzes.

Und welch eines Glanzes! Das beginnt mit der Erziehung durch einen Hauslehrer, eigenen Reitpferden, die später zu schnellen Sportwagen mutieren, dem selbstverständlichen Zugang zu Berlins kulturellen oberen Fünfhundert, unter denen ihn seine so exorbitante wie vielfältige musikalische Begabung schnell zum gern gesehenen Gast macht – welcher junge Mann hatte schon Gelegenheit, auf einem geselligen Abend bei Freunden der Eltern spontan Albert Einstein beim Geigenspiel auf dem Klavier zu begleiten? Seine früh mit eigenen Kompositionen, Arrangements, Bearbeitungen wie mit Stellen als Solokorrepetitor, Dirigent, Kapellmeister und künstlerischer Leiter erzielten Einkünfte betrachtete Ernst Viebig als Klimpergeld, mit dem er förmlich um sich geworfen haben muss – noch 1933 wohnt er, bereits angesichts des Abgrunds, in den sein Leben stürzt, in Zürich ganz selbstverständlich im Hotel Baur au Lac. Ernst Viebig liebte das Risiko, ohne es wirklich zu kennen, spannten doch seine Eltern, vor allem sein gütiger Vater, stets ein Sicherheitsnetz unter ihm, das ihn bei seinen zahllosen Abstürzen immer wieder auffing. Seine Liebe zu schnellen Autos zeigte sich vor allem im Rausch der Geschwindigkeit, mit der er sie zu Schrott fuhr, immer wieder trug es ihn beim Fahren wie im Leben aus der Kurve.

Im Grunde ist sein Leben nur mit dem des etwas jüngeren Klaus Mann zu vergleichen – beide gleichermaßen getragen vom Ruhm und soliden Wohlstand der Eltern, von der eigenen exzentrisch genialen Begabung und vom kulturellen Aufbruchsklima innerhalb einer ausgeflippten jeunesse dorée der Zwanziger Jahre, der eine in der Metropole Berlin, der andere in der Gegenmetropole München. Dem Sternbild nach war Ernst Viebig Waage, aber was der selbst nicht Astrologiegläubige vielleicht an Ausgeglichenheit besessen haben mag, wurde nach seinen eigenen Worten mehr als zerstört von einer lebenslang opponierenden Venus. Wenn er rückschauend feststellt, »an Frauen fehlte es mir niemals«, so scheint das noch stark untertrieben: Immer wieder verliebt er sich halsbrecherisch Kopf über Hals, riskiert empfindlichste Vertragsstrafen, um mit einer neuen Flamme von jetzt auf gleich auf Reisen abzutauchen, wobei er seine Ehefrau um telegrafische Zusendung von Reisegeld bittet. Zweimal landet er wegen einer Liebesaffäre in der Psychiatrie – einmal, noch nicht mündig, vom Vater zwangseingewiesen, beim zweiten Mal geht er freiwillig dorthin, weil er bei sich einen »amour fou« im wortwörtlichen Sinne selbst diagnostiziert hat. Seine diversen Ehen sind für ihn nur hilflose und wenig ernst gemeinte Versuche, ein wenig Ordnung in sein Leben zu bringen.

Eine veritable femme fatale war es dann auch, die Ernst Viebig, nachdem sie schon zweimal zerstörerisch in sein Leben eingegriffen hatte, endgültig vernichtete. Nach einem Zufallswiedersehen in der Schweiz, bei dem die alte wilde Leidenschaft erneut aufgeflammt war, denunzierte sie ihn aufgrund seiner offenen Worte zum NS-Regime bei den braunen Machthabern, so dass der beruflich schon Ruinierte nun auch an Leben und Freiheit bedroht war und überstürzt emigrieren musste.

Man kann in Ernst Viebigs lebenslangem bodenlosen Leichtsinn die ›hamartia‹, das Selbstverschulden des Helden sehen, dessen exzessive Bestrafung nach Aristoteles die Tragik ausmacht. Die Katastrophe, in die sein Leben letztlich mündet, hat sich aber nicht Ernst Viebig zuzuschreiben, sondern das deutsche Volk, das in seiner Mehrheit einem absurden Rassenwahn anhing, dem erst Lebensläufe und dann unzählige Leben zum Opfer fielen.

Die unvollendete Symphonie meines Lebens

1. Kapitel

Das Jahr 1897 hat für den Deutschen, ja für den Zentral-Europäer, eine weit mehr charakteristische Bedeutung, als das gebräuchliche Wort »fin de siècle« einschließt. Es stellt den Zenith der sogenannten »wilhelminischen Epoche« dar, eine Zeit höchster bürgerlicher Saturiertheit, wirtschaftlich allerorten blühend oder die Früchte tragend, die gewonnene Kriege damals noch zur Reife bringen konnten. Das »Deutschland über alles« hatte damals weniger imperialistischen Sinn, den man diesem Lied später unterschob, sondern spiegelte den Stolz einer geeinten Nation, welche sich dank ihrer in voller Blüte sich entfaltenden Industrie und Wissenschaft mitführend unter den Völkerfamilien nennen durfte. Und niemand ahnte, dass die Kaiserhymne, deren Melodie bezeichnenderweise die gleiche der englischen Nationalhymne war, durch das Byzantinische ihrer Textierung keine zwanzig Jahre später nicht nur die Nation, sondern eine ganze Welt dank einer progressiven Megalomanie in das blutige Geschehen des I. Weltkrieges führen sollte, in die Zeit der sozialen Probleme, der Revolutionen, neuer Kriege und einer neuen Völkerwanderung mit allen Erscheinungsformen, die die erste Hälfte des XX. Jahrhunderts kennzeichnen.

Ich – am 10. Oktober 1897 in Berlin geboren – erinnere mich sehr wohl des Zeitbildes meiner frühen Kindheit, aus der sich das erste Telefon, das Automobil, die Entwicklung des Überseetelegramms, die immer schneller und größer gebauten Luxusschiffe, der Übergang von der Gasbeleuchtung zum elektrischen Licht (die ersten Nernst-Lampen), die Erfindung der Röntgenstrahlen, der schmerzlosen Zahnbehandlung, die Erfindung des Fahrrades mit zwei gleichgroßen Rädern und seines Vorgängers, des Velozipeds, das ein riesengroßes und ein kleines Rad hatte, wobei der Fahrer hoch über dem Boden als eine Art Akrobat das Gleichgewicht halten musste, und noch manch andre Dinge abheben.

Ich erinnere mich noch gut der Pferdebahnen, der schnaufenden Eisenbahnlokomotiven mit trichterförmigen Schornsteinen, der in Berlin auftauchenden Hochbahn und später »Untergrundbahn«, der Schwebebahn in Elberfeld-Barmen, der die Straßen füllenden Droschken und Pferdefuhrwerke, insbesondere des »Coupés« unseres Hausarztes, des Dr. – alias Sanitätsrats – Dr. Altmann, mit dem er seine Krankenbesuche absolvierte, erinnere mich an die hochrädrigen Kinderwagen im Schöneberger Stadtpark, von hochbusigen Ammen in der malerischen Tracht ihrer Heimat, des Spreewaldes, geschoben, habe vor Augen das prunkvolle Bild militärischer Paraden, sehe die blauen Polizisten mit Pickelhaubenwarzenhelm, mit ihren Einheitsschnurrbärten, deren Mode der des »allerhöchsten Landesherren« nachgeäfft war, deren Pflege eine Männerwissenschaft und deren beim Kuss kitzelnde Endspitzen das Entzücken der Damenwelt waren; erinnere mich der mannigfaltigen Formen von Vollbärten, vom gewöhnlichen »Fuß-Sack« über den »Kaiser Franz Josephs-Bart« bis zum »Henri IV«, der elegantesten Form des Bärtigen, der Wespentaillen festkorsettierter Damen, ihrer weit fallenden, fast den Boden berührenden Röcke, ihrer nahezu wagenradgroßen Hüte oder der jugendlichen »Florentiner«, weiche Strohhüte mit Schleifen oder künstlichen Blumen überreich garniert, mit langen Hutnadeln im Haar festgehalten, der üppigen Frisuren, unterstützt durch »Unterlagen« oder den »Willem«, wie der Berliner den künstlichen Zopf nannte, und – abseits solcher Umwelt – meines Elternhauses sehr wohl.

Bis zu meinem achten oder neunten Lebensjahr wohnten wir in Berlin selbst, im Stadtteil von Schöneberg, gegenüber dem Botanischen Garten, in einem jener monströsen Mietshäuser aus der »Gründerzeit[1]«, überladen mit Stuck und Türmchen, verschnörkelten Gittertüren, einem »Eingang für Herrschaften«, wo sich am Eisenportal eine große Messingschale befand, in der ein Glockenzug angebracht war, während der »Eingang für Dienstboten und Lieferanten« durch den Hof ging. In diesem vier- oder fünfstöckigen Gebäude, dessen erster Stock die »Beletage« genannt wurde, gab es einen Fahrstuhl, damals »Lift« genannt, eine Art von Vogelkäfig, der noch nicht durch Elektrizität betrieben wurde, sondern durch den Portier mittels eines Strickes in Bewegung gesetzt wurde, dessen Gegengewicht nach primitiven mechanischen Gesetzen das Vehikel nach oben oder unten trieb. Dieses Beförderungsmittel ist mir deshalb lebendig in Erinnerung, weil ich, wenn ich etwas ausgefressen oder später in der Schule schlecht abgeschnitten hatte, mich nachhause kommend des Fahrstuhls bediente und durch die »Vordertür« (aus reichverziertem Eichenholz gedrechselt) die Wohnung betrat, während ich, wenn alles gut war, die »Hintertreppe« benützte. Die Gründe für dieses Vorgehen sind mir allerdings weder bekannt noch erklärlich. Ich weiß aber mit Bestimmtheit, dass es so war, denn die Geographie dieser Wohnung ist mir noch immer sehr gut im Gedächtnis.

Sie unterschied sich wahrscheinlich kaum von anderen »hochherrschaftlichen« Behausungen Berlins. Kam ich durch die Vordertür, fand ich mich in einem ziemlich großen Vestibül, in welchem einige Stühle, ein Tischchen mit einer Zinnschale voller Visitenkarten, ein Schirm- und Kleiderständer und vielleicht noch anderes standen, alles im sogenannten »altdeutschen« Stil. Diese Möbel waren mehr oder weniger reich geschnitzt und mit Blechknöpfen anmutig beschlagen, die Stühle wiesen in der Rückenlehne eine herzförmige Aussparung auf und waren aus schwerem Eichenholz. Es scheint, dass diese ein Teil des »Herrenzimmers« meines Vaters waren, denn mir sind lebhaft der Schreibtisch und ein Rauch- und Likörschränkchen meines Vaters in Erinnerung, die den gleichen Stil aufwiesen, ebenso wie das große Bücherspind mit Glasscheiben, die von innen durch grüne Seidengardinen gegen neugierige Blicke geschützt waren.

Rechts neben dem Eingang lag mein Kinderzimmer, an dessen Aussehen ich nicht mehr die geringste Erinnerung habe. Dagegen weiß ich noch, dass neben dem »Herrenzimmer« auf der einen Seite das Arbeitszimmer meiner Mutter lag, möbliert mit dunkelgrün gebeizten Möbeln im damals so modernen »Jugendstil«, ein Stil, der – glaube ich – von der halbintellektuellen, halbmondänen illustrierten Zeitschrift »Die Jugend« kreiert wurde, eine Zeitschrift, die viele Maler, speziell den mondänen Reznicek berühmt gemacht hatte, dessen gewagte erotisierende Halbnacktheiten sich mit den ersten erotischen Eindrücken meiner Kindheit vermischen. Was dieses Zimmer enthielt, kann ich nicht mehr sagen, denn ich weiß, dass ich es selten betreten durfte.

Auf der anderen Seite führte eine Schiebetür ins Speisezimmer, die zur Hälfte mit geschliffenen Milchglasscheiben ausgerüstet war, da das typische »Berliner Zimmer« (das Esszimmer) stets etwas dunkel war, weil es nur ein einziges Fenster zum Hof des Hinterhauses hatte. Während im Vestibül eine Lampe hing, deren vielfarbige Butzenscheiben keine Helle, sondern nur Halbdunkel verbreiteten, hing über dem großen und schweren Esstisch, der, wenn nicht gegessen wurde, mit einem Teppich in ausgezeichneter Perser-Imitation bedeckt war, ein »Kronleuchter« mit vielen stehenden Flammen und einem grünen Seidenschirm, der die Petroleumlampe und dann später die Gasflamme kunstvoll verbarg. An den Wänden gab es viele »Bauernteller« aus bemaltem Ton oder Porzellan, und auf dem Buffet, einem Monstrum an Größe, mit vielen Aufsätzen, Nischen und Säulen und, als Clou, eine Art Grotte mit einem großen hängenden Delphin aus Zinn, aus dessen Maul Wasser laufen konnte (falls man es durch den Schwanz des Fisches eingefüllt hatte), mit einem Muschelbecken darunter zum Händewaschen, standen eine Menge von großen, mittleren und kleinen Zinntellern auf Drahtständern, wie auch Krüge aus dem gleichen Metall und aus Kupfer, wobei mir ein Literkrug, mit sinnigen Bildern aus der deutschen Sage in Hochrelief verziert, besonders lebhaft in Erinnerung ist, weil sein dicker ziselierter Zinndeckel einen hockenden Zwerg darstellte.

Vom Speisezimmer führte dann der lange Korridor zur Küche, nachdem er vorher am Schlafzimmer meiner Eltern, möbliert ebenfalls in reichgedrechseltem Eichenholz, und am Badezimmer vorbeilief. Die Küche meines Kindheits-Elternhauses ist mir noch erinnerlich durch die Person des Bräutigams der Köchin, eines Feldwebels, dessen Name mir leider entfallen ist – und durch das Singen der »Dienstboten«, durch Lieder wie »Die Bank am Elterngrab« (der schönste Platz, den ich auf Erden hab’, das ist die Rasenbank am Elterngrab), das prä-antisemitische Lied »Hab’n se nich den kleinen Cohn gesehn«, die Moritat »Sabinchen war ein Frauenzimmer, gar hold und tugendhaft«, »Du hast Diamanten und Perlen«, »Lampenputzer ist mein Vater am Berliner Stadttheater« und ähnliche mehr.

Dies war meine erste Berührung mit Musik. Trotzdem meine Mutter musikalisch war, entsinne ich mich nicht, dass ein Klavier oder anderes Musikinstrument im Elternhaus existierte. Tatsächlich (difficile est satiram non scribere) dürfte – neben einigen Wiegen-, Kinder- und Volksliedern sowie Chorälen der protestantischen Kirche – meine erste aktive Berührung mit der Musik der Gasse das Lied »Hab’n se nich den kleinen Cohn gesehn« gewesen sein. Ehe ich die Tragikomik einer speziellen Situation hinsichtlich dieses dummen Liedes berühre, muss ich noch etwas verweilen beim äußeren Aspekt meines Elternhauses, als Sinnbild der Zeit und ihres Geschmackes. Bekanntlich sind Bilder und Bücher in einer Wohnung weit mehr der Spiegel ihrer Bewohner als die Möbel. Nicht an alle Bilder und Kunstgegenstände erinnere ich mich, doch blieb eine Heliogravüre von Böcklins »Toteninsel« durch lange Jahre ein wesentlicher Wandschmuck. Im Arbeitszimmer meiner Mutter hing die Reproduktion eines Christuskopfes mit der Dornenkrone (wenn ich mich nicht irre, von Uhde), eine Reproduktion der Raffael’schen »Madonna della Sedia« in rundem Rahmen und eine Fotografie-Vergrößerung eines Bildes meines Großvaters mütterlicherseits, ein ausnehmend schönes und durchgeistigtes Gesicht darstellend. Das wunderschöne Jugendbild meiner Großmutter, Original eines Düsseldorfer Malers, ebenso wie kleinere Gemälde der Vorfahren väterlicherseits, das Bild des Großvaters meiner Mutter und einige romantische Bilder in Spitzweg-Manier (ein Heuwagen mit Bauern und einem weißen Spitz) vervollständigen die Erinnerung an jene Zeit. Später änderte sich das Bild, oder besser die Auswahl der Bilder. Ich werde später davon erzählen. Zu erwähnen ist noch, dass der Hang meines Vaters zur Klassik sich in Gipsreproduktionen pompejanischer Hochreliefs kundtat und in einer Reproduktion der goldhaarigen Venus anadyomene des Botticelli, zum Schmucke seines Arbeitsraumes.

Die immer wachsende Bibliothek meiner Eltern – Vater hatte die seine und Mutter die ihre – wurde für mich erst viel später Objekt lebendigen Interesses, als wir schon im Villenvorort Zehlendorf wohnten, wo Vater ein Haus erwarb. Doch ich will nicht vorgreifen, sondern nur von diesen ersten acht oder zehn Jahren meiner Kindheit berichten, der ersten Epoche meines Lebens, in welcher ich noch nicht eigentlich Subjekt war, sondern Objekt in einer Welt, die mir – wie es mir heute scheint – immer fremd blieb und nur wie eine Introduktion meiner Lebenssymphonie ist. Inwieweit eine solche Einleitung das thematische Material für die später immer verzwickter werdende Polyphonie lieferte, kann ich selbst kaum beurteilen und will dies auch nicht versuchen, zumal ich anfänglich beschloss, kommentarlos zu bleiben, die Analyse dem Leser überlassend.

Ehe ich zum Bericht der Aktionen unter den Gestalten meiner Kindheit komme, sei mir gestattet, ein wenig Familiengeschichtliches einzuflechten, zumal dies der stets gleich bleibende Prospekt der Szene meines Lebensdramas ist, trotzdem vor ihm die Akteure in bunter Fülle wechseln, und die Zeiten und Orte gleichermaßen.

Ich entstamme einer Mischehe im rassischen Sinne. Mein Vater war Volljude und hatte den Namen Fritz Theodor Cohn. Auch seine Mutter war eine geborene Cohn, er entstammte also ältestem jüdischen Adel. Seine Vorfahren kamen aus Spanien in die Niederlande, wanderten den Rhein herauf und müssen sich wohl in Boppard niedergelassen haben, denn die (allerdings dürftigen) Familienforschungen, die mein Vater einmal betrieb, zeigten, dass Teile der Familie »Boppard« hießen. Die eigentliche Geschichte der Familie Cohn ist aber an Berlin gebunden. Sie war eine jener Gemeinschaften, wie sie Georg Hermann in seinem Berliner Roman »Jettchen Gebert« schilderte (einer der größten Bucherfolge des späteren Verlages meines Vaters). Mein Großvater, den ich ebenso wenig kannte wie den mütterlicherseits, war Chemiker und hatte in der alten Berliner Vorstadt Martinikenfelde eine chemische Fabrik. Was eigentlich er dort fabrizierte, habe ich nie erkunden können, und es scheint, dass auch mein Vater es selbst nicht recht wusste. Vaters Mutter, eine engelhaft schöne Frau, ohne jeden Zug jüdischen Ausdrucks im lieblichen Gesicht, starb mit dreißig Jahren an dem, was man damals »galoppierende Schwindsucht« nannte, und hinterließ drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen. Der ältere Bruder meines Vaters, Ernst, wurde Frauenarzt und hatte eine Tochter, Ernesta, die einen Belgier namens de Goy heiratete, welcher Ehe zwei Kinder, René und Suzanne, entstammten. Onkel Ernst selbst scheint ein »Ladykiller« gewesen zu sein, und ich nehme an, dass Ernesta ein sogenanntes »Kind der Liebe« war, für damalige Begriffe den Ausschluss aus der menschlichen Gemeinschaft bedeutend. So hörte ich von diesem Bruder meines Vaters, den ich auch nie gesehen habe, nur sehr Spärliches. Die Schwester meines Vaters, meine Tante Käte, war eine prächtige Frau, schwer zu ertragen für längere Stunden, aber von der gleichen tiefen menschlichen Güte erfüllt, die meinem Vater eignete, ihm in ihren Lebensäußerungen sehr ähnlich, ohne allerdings die profunde Bildung und das hohe Niveau ihres Bruders zu besitzen. Sie und ihre Familie sind später in den verschiedensten Formen der Mordlust der Nazis zum Opfer geworden.

Der Großvater Cohn heiratete ein zweites Mal, diesmal eine Anna Redlich, Jüdin aus Odessa, die Vaters Stiefmutter wurde. An diese Großmutter habe ich nicht nur ihres gütigen und tiefmütterlichen Wesens halber eine frohe Erinnerung, sondern besonders deshalb, weil die erste Automobilfahrt meines Lebens mit ihr in einem elektrischen Automobil, ein Chauffeur mit weißer Lackmütze hoch oben am Steuer thronend, stattfand. Vater wollte ihr, die entfernt von unserer Wohnung in Charlottenburg wohnte, einen Sonntagsbesuch machen und nahm sein einziges Kind, das Ernstchen, mit. Ein heftiger Regen überraschte uns, als wir nach Hause wollten, und so traten wir den Rückzug just in jenem ganz modernen Vehikel an. Ich gestehe, dass dies das Erlebnis eines der stärksten meiner frühen Kindheit war und damit die Person dieser Stief-Großmutter in meine Erinnerungen gerettet hat. Später, als ich schon anfing, mich mit Musik zu beschäftigen, erfuhr ich, dass Großmutter Anna Cohn großen Künstlern, wie u. a. dem Cellisten Piatigorsky und dem Geiger Joseph Wolfsthal, Obdach, Essen und jederart Hilfe angedeihen ließ, ebenso wie »Tante Berta« (eine Tante meines Vaters, ein verhutzeltes altes Weibchen) die Wahlmutter Mischa Elmans war, als er aus dem Osten nach Berlin kam, um seine Studien dort zu beenden. So ist also scheinbar das Interesse für Musik auf der väterlichen Seite hauptsächlich bei diesen alten Damen gewesen. Meines Vaters Neigung war die Literatur. Er hatte in Hamburg die kaufmännische Lehre durchgemacht bei seinem Onkel Richard – durch dessen Prostataleiden ich bei meinem späteren ersten Besuch Hamburgs, auf der Durchreise zu einer der Nordseeinseln, mit etwa vierzehn Jahren die sämtlichen Bedürfnisanstalten dieser Stadt kennen lernte, denn er eilte von der einen zur andern –, hatte das Cholerajahr in Hamburg miterlebt, war dann Reisender für Wachstuch und dergleichen in Dänemark und Schweden. Vater ging dann für einige Zeit nach New York (»wie töricht, dass ich nicht dort blieb«, sagte er später oft, »es war die Zeit des rasenden wirtschaftlichen Aufstiegs der Staaten; aber das Heimweh trieb mich zurück.«) und drehte dann nach seiner Rückkehr dem nüchternen Kaufmannsberuf den Rücken, vereinigte sich – ich weiß nicht mehr durch welche Umstände veranlasst – mit einem der Söhne Theodor Fontanes und gründete den »Drei Ähren Verlag – Fontane & Co.« und wurde zuerst in der Lützowstraße in Berlin sesshaft. Vom alten Fontane existiert ein Gedicht über seinen siebzigsten Geburtstag, in welchem er die Namen des preußischen und besonders märkischen Schwertadels, die zur Huldigung des großen Schriftstellers, Dichters und Menschen kamen, aufzählt und die Dekadenz und oberflächliche Minderwertigkeit dieser Kaste glossiert, schließlich sich empfehlend den Arm des jungen Buchverlegers nimmt und das Gedicht mit den Worten beschließt: »Kommen Sie, Cohn.« Und hierbei erinnere ich mich an eine schöne Fotografie des greisen Fontane mit schlohweißen langen Haaren mit einer handschriftlichen Widmung an meinen Vater, die gerahmt stets im Arbeitszimmer meines Vaters hing.

Großvater Cohn hatte mit Anna Cohn, geb. Redlich, noch einen Sohn gezeugt: meinen Onkel Franz, der sich schon frühzeitig in Colmers umtaufen ließ und eine große Chirurgenkarriere machte, Geheimrat und Leibarzt verschiedener gekrönter Häupter wurde, um sich schließlich als einstmaliges Mitglied des Preußischen Herren-Clubs, die Brust bestückt mit den Orden und Verdienstkreuzen vieler Länder, 1933 nach den USA abzusetzen, wo er in der Park Avenue eine Praxis eröffnete. Er dürfte heute längst ins Emigranten-Walhall abberufen sein.

Meine Kindheit war bevölkert von den großen Namen jener Zeit, in der die »Junge Freie Volksbühne« die führende Avantgarde der Literatur und des Theaters war: Gerhart Hauptmann, Herbert Eulenberg, Cäsar Flaischlen, Georg von Ompteda (der großartige Maupassant-Übersetzer), Fedor von Zobeltitz, Max Osborn, Richard Huch, Börries von Münchhausen, Ina Seidel, Georg Hermann, Heinrich Zille und noch viele andere waren der Freundeskreis meiner Eltern. Das Haus meiner Eltern war eines der am meisten der Literatur verhafteten in Berlin, zumal meine Mutter damals zu den ganz großen Hoffnungen und Erfüllungen der deutschen Roman-Literatur gehörte.

Mutter war, wenn auch ganz anders als Vater, ebenfalls bürgerlicher Herkunft. Für beide Teile bedeutete ihre Heirat zunächst eine Mesalliance, da die Familien der beiden Liebenden aus religiösen, nicht rassischen Gründen dagegen waren und es harte Kämpfe gab. Da aber meine Mutter bereits sechsunddreißig und mein Vater zweiunddreißig Jahre alt waren, so halfen alle Widersetzlichkeiten der Familien nichts, zumal mein Vater freudig gerade und überzeugt zum evangelischen Glauben konvertierte. Und es muss zum Lob meiner Großmutter und aller Familienangehörigen mütterlicherseits gesagt werden, dass – so lange ich denken kann – niemals auch nur der Schimmer einer antisemitischen Einstellung bei ihnen zu finden war, und dass mein Vater seiner Schwiegermutter ein rührend guter Sohn war und die Zuneigung der alten Dame, die mit zweiundachtzig Jahren starb (ich erinnere mich sehr gut an sie) bis zuletzt besaß. Nicht ganz so auf Seiten der Familie meines Vaters. Meine Mutter fühlte sich stets als Eindringling, und nur die Tatsache ihres berühmten Schriftstellernamens ließ die Verwandtschaft schweigen.

Meine Mutter ist in der Stadt Trier im Schatten der Porta Nigra geboren als letztes von drei Kindern des Oberregierungsrates Ernst Viebig und der Clara Langner. Von ihren Geschwistern kannte sie nur ihren achtzehn Jahre älteren Bruder Ferdinand, der trotz seines dringenden Wunsches, Kapellmeister zu werden, die Staatsbeamtenkarriere einschlagen musste und schließlich Oberstaatsanwalt der Provinz Hessen wurde. Er war verheiratet mit Henriette Göring, einer Tante des nachmalig unrühmlichst bekannten Reichsmarschalls Hermann Göring, wobei gleich gesagt sein soll, dass diese großartige Frau, die später eine bedeutende Rolle in dem protestantischen Orden der Herrnhuter spielte, niemals irgendwelche Neigung für den Nazismus zeigte. Immerhin zeigt durch sie mein Familienbild die Groteske auf, dass ich auf diese Weise durch Tante Henriette ein Schwippvetter des Reichsjägermeisters wurde: meine Tante, seine Tante! Der älteste Bruder meiner Mutter, ebenfalls Ernst heißend, war ein belastetes unglückliches Kind. Er war Epileptiker und starb glücklicher Weise als junger Mann im Hause des schwäbischen Pfarrers Holzbaur, dessen eine Tochter später im Hause meiner Eltern eine wichtige Rolle spielen sollte.

Alle diese Beziehungen beweisen die starke Bindung der Viebigschen Familie zum Protestantismus. Die Mutter meiner Mutter war eine enge Freundin des Pastors von Bodelschwingh, des Begründers der Stiftung für Epileptiker »Bethel«. Nun meine Mutter im erzkatholischen Trier und später, als der Großvater stellvertretender Regierungspräsident in Düsseldorf wurde, dort aufwuchs, erklärt sich die Stärke ihres protestantischen Glaubens dadurch, dass sie, als profunde Kennerin katholischen Dogmas und katholischer Bräuche, niemals daran dachte, zum Katholizismus zu konvertieren, sondern lebenslang durch ihr schriftstellerisches Werk in dichterischer Form Kritik am Katholizismus übte. Großvater Viebig und Großmutter Langner stammten aus dem Osten, der Provinz Posen. Meine Mutter lernte schon als junges Mädchen, zu Besuch bei ihrem (ich glaube) Patenonkel Matthieu im katholischen Trier, welcher dort Untersuchungsrichter war, die Eifel und, durch Besuche bei ihren Verwandten in der preußischen Provinz Posen, das östliche Deutschland – wieder stark katholisch – kennen und die Versuche des Preußentums, die polnische Irredenta aufzusaugen. Die Polenfrage, die damals die Gemüter der preußischen Intelligenz und des Junkertums bewegte, fand seinen Niederschlag in Mutters Roman »Das schlafende Heer«, in welchem sie das Wiedererwachen Polens seherisch voraussagte. Diese Art Gegensätze des Osten und des Westens und der Glaubensbekenntnisse haben aus meiner Mutter eine begeisterte Preußin gemacht, zumal sie als Kind die Preußisierung des Rheinlandes und die Einigung des Reiches unter der Kaiserkrone 1871 (sie war damals elf Jahre alt) bereits bewusst miterlebte. Ihr Roman »Die Wacht am Rhein« ist der – allerdings liebenswürdigere – Gegensatz zum schlafenden Heer. Berühmt wurde meine Mutter allerdings schon durch eines ihrer ersten Bücher, »Das Weiberdorf«. Und ich werde noch, ohne die Absicht, mich biografisch oder literarisch in das Lebenswerk meiner Mutter zu vertiefen, im Verlauf meiner eigenen Lebensgeschichte gelegentlich auf dieses und jenes Werk ihrer Feder zurückkommen.