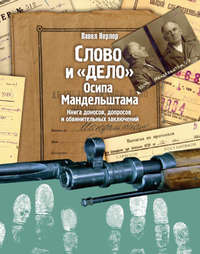

Czytaj książkę: «Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений»

Всё, что ты видел, забудь —

Птицу, старуху, тюрьму…

И меня только равный убьет…

Я к смерти готов…

Авторы: П. Нерлер при участии Д. Зубарева и Н. Поболя

Редактор: С. Василенко

© Идея, композиция, текст: П. Нерлер

© Фрагменты текста: Д. Зубарев, Н. Поболь

© Обложка: А. Грошев, Е. Прокофьева.

Поэт и стихи сквозь призму карательных органов

Ведь Гепеу – наш вдумчивый биограф…

Леонид Мартынов1

1

Осип Эмильевич Мандельштам был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Революционное бунтарство хотя и имело место, но никогда не носило административно-кадрового характера. Тем не менее дважды – в июле 1918 и в начале 1919 года – его устойчивые связи с левыми эсерами и их изданиями вполне могли привести его в большевистский застенок.

Этого не произошло, но тюрьма – и даже две – поджидали его в 1920 году. Первый раз в августе – в Феодосии, а второй – в сентябре, в Батуме. По иронии судьбы, его заподозрили в службе у большевиков.

В 1933 году О.М. написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» и еще несколько, значительно повышавших его шансы быть арестованным. ОГПУ не упустило этой возможности, и арест воспоследовал – в мае 1934 года: но то, чем отделался О.М. в этом случае – всего-навсего тремя годами ссылки – было воспринято всеми как чудо, автором которого был лично Сталин, а адресной аудиторией – творческая интеллигенция.

В 1938 году О.М. арестовали во второй раз и вроде бы за пустяки – за нарушение паспортно-административного режима, но времена решительно переменились.

За время, прошедшее между первым и вторым арестами О.М., численность заключенных в ГУЛАГе выросла вдвое – с 510,3 тысячи человек в 1934 и до 996,4 в 1938 году. Особенно разителен зазор между этими двумя годами по статистике осуждений по политическим мотивам: в 1934 году их было всего лишь 78.899 – самый низкий уровень после 1929 года и почти вчетверо меньше, чем в 1933 году (239.664). В 1938 году число осужденных по 58-й статье превысило полмиллиона (554.258) и уступало по этому показателю только 1937 году (790.665). На 1937–1938 годы приходятся и максимальное число (более 680 тысяч за два года!), и максимальная доля расстрельных приговоров (42,3% в 1937 и 59,3% в 1938 году – против, скажем, 2,6% в 1934 году). Наиболее массовой мерой наказания была именно жизнь в ГУЛАГе, то есть содержание в тюрьмах, лагерях и колониях. Только в 1937–1938, а также в 1924 и 1926 годах она была «на вторых ролях», уступив в первом случае – смертной казни, а во втором – ссылке и высылке.

Из 78.899 репрессированных в 1934 году 2.056 человек было расстреляно, 59.451 направлено в ГУЛАГ, а к ссылке и высылке приговорено было 5.994 человека – едва ли не самый «гуманный» год из всего десятилетия. Одним из этих 5.994 сосланных оказался и Осип Эмильевич, так что с годом первого ареста ему, можно сказать, повезло.

Формально «повезло» ему и в 1938 году, когда число осужденных по 58-й составляло 554.258 человек, притом что каждых трех из пяти расстреляли. Оказавшись в числе прошедших сквозь это «сито» судьбы, но будучи приговоренным не к ссылке или высылке (таких в 1938 году было всего 16.842 человека, или 3%), а к отправке в ГУЛАГ (а таких было 205.509 человек, или 37,1%), он – со своим стариковским здоровьем и «пятью годами лагерей» на Колыме – также получил фактически смертный приговор, но с переносом места и с отсрочкой времени его исполнения.

С момента ареста и до дня смерти пройдет всего шесть с половиной месяцев: большего О.М. вынести не смог и 27 декабря 1938 года, в пересыльном лагере под Владивостоком, – умер.

В 1931–1940 годах в системе ГУЛАГ (без учета погибших при побегах2) умерло 376.154 заключенных.

Осип Мандельштам был одним из них.

2

Взгляд на поэта и на его «слово» через его «дело» – довольно неожиданный ракурс. Особенно если посмотреть из-за плеча палачей: даже элементарное знакомство с кем-то предстает тогда антисоветским проступком, а написанное стихотворение – гнусным пасквилем и контрреволюционным деликтом. В «Разговоре о Данте» находим у О.М. страницы, посвященные спайке свободы и заточения, повальной зараженности воли миазмами тюрьмы. Во Флоренции, конечно, но О.М. это чувствовал кожей и в Москве. Иначе бы не написал в ноябре 33-го свои роковые строки – «Мы живем, под собою не чуя страны…».

Несколько неожиданно, но иногда «дело» может иметь и текстологическое значение для «слова», коль скоро иных беловых автографов, кроме записанных в кабинете следователя, у некоторых стихотворений не существует. Тут мы «обязаны» чекистам, кроме только что процитированного, еще и стихотворением «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…» (оно сохранилось, правда, только в записи под диктовку О.М. рукой следователя).

Менее аутентичен протокол допроса. Как жанр он просто немыслим без следовательского нажима и невольного «соавторства», а вот жанровой особенностью собственноручных показаний (нечастая, впрочем, штука) являлось отсутствие цензуры, на что немного ехидно указывал в своих признаниях 15 февраля 1933 года Иванов-Разумник3.

Первой собирать материал об арестах и последних днях О.М. начала его вдова Надежда Яковлевна. Она же автор (или адресат) многих из документов, вошедших в книгу, особенно в связи с процессом реабилитации. Свое первое «интервью» у очевидца она взяла еще в 1940-е годы, когда в Ташкенте, где она жила, вдруг объявился Юрий Казарновский. В 1960-е годы ряд таких свидетельств зафиксировали Илья Эренбург, Моисей Лесман, Александр Морозов и Игорь Поступальский. В конце 1980-х – начале 1990-х Виталий Шенталинский первым ознакомился со следственными делами О.М. (август 1990 года), Эдуард Поляновский записал ценнейшие свидетельства Юрия Моисеенко, Светлана Неретина – Дмитрия Маторина4, а пишущий эти строки, первым получивший доступ к тюремно-лагерным делу О.М.5, записал и ввел в оборот свидетельства того же Е. Крепса, Д. Маторина, Ю. Моисеенко и ряда других. Нельзя не упомянуть и Валерия Маркова, сумевшего идентифицировать место предполагаемого захоронения поэта и собравшего сведения о пересыльном лагере, где погиб О.М.

В январе–июне 1991 года ксерокопии документов из всех трех «дел» О.М. экспонировались в Государственном литературном музее СССР на выставке, посвященной юбилею поэта, а в мае 2008 года сканированные изображения фрагментов этих дел появились в интернете в рамках «Воссоединенного цифрового архива Осипа Мандельштама»6 по адресу: www.mandelstam-world.org.

П. Нерлеру, Э. Поляновскому и В. Шенталинскому принадлежат и первые книги, целиком или частично, но специально посвященные гибели О.М. Естественно, что мимо этих вопросов не прошли и авторы имеющихся биографий поэта – К. Браун, Н. Струве, О. Лекманов и Р. Дутли.

3

Настоящая книга выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (в частности, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему ту или иную репрессию (или, наоборот, реабилитацию). Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов впервые публикуется полностью.

Глава о дореволюционном надзоре за О.М. в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером.

Цитаты из произведений О.Э. Мандельштама, если иное не оговорено, даются по изданию: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в 4-х тт. / Под ред. П. Нерлера и А. Никитаева. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997. Индивидуальные ссылки на цитируемые произведения опускаются.

Цитируемые фрагменты, а также автографы и рукописные вставки внутри документов даются курсивом, рукописные тексты (автографы) самого О.Э. Мандельштама – полужирным курсивом. Архивные сигнатуры и сокращенные названия часто встречающихся изданий также даются курсивом.

Персональные сведения о репрессированных лицах приводятся по компакт-диску: Жертвы политического террора в СССР. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Звенья, 2007. Справки о сотрудниках ОГПУ–НКВД даются по изданиям: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник. М.: Звенья, 1999; ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МФД, 2002; Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; авторы-сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МФД, 2003. В отдельных случаях использованы сведения, предоставленные Н.В. Петровым.

В книге приняты следующие сокращения:

АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации, Москва

АМ – Принстонский университет. Файерстоунская библиотека. Отдел рукописей и редких книг. Коллекция О.Э. Мандельштама

АП РФ – Архив Президента Российской Федерации, Москва

а/с агит. – антисоветская агитация

АССР – автономная советская социалистическая республика

АУ ФСБ СПбиЛО – Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербург.

Ахматова, 2005 – Ахматова А.А. Победа над судьбой. Т. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы. М.: Русский путь, 2005. 984 с.

б/п – беспартийный

ВПВТО – Воронежская право-троцкистская вредительская террористическая организации

в/с – военнослужащий

ВК ВС СССР – Военная коллегия Верховного суда СССР

г. – год, город

ГААРК – Государственный архив Автономной республики Крым, Симферополь

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, Москва

Гардзонио, 1998. – Гардзонио С. Письмо Э.Л. Миндлина В.И. Сидорову (Баяну). Еще о литературной Феодосии // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 481–487.

ГБ – государственная безопасность

гг. – годы

Герштейн, 1998 – Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. 524 с.

ГЛМ – Государственный литературный музей, Москва

гор. – город

г. р. – год рождения

гр. – гражданин, гражданка

ГУГБ – Главное управление государственной безопасности

ГУЛАГ – Главное управление лагерей ОГПУ–НКВД–МВД СССР

Гыдов, 1993 – Гыдов В.Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М.Я. Булавина) «Сохрани мою речь…» Вып. 2. М., 1993. С. 37–39.

д. – дело; дом; деревня

ж. д. – железная дорога

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама, 1990 – Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. с.

зав. – заведующий

зам. – заместитель

з-д – завод

з/к – заключенный-колонист

и.о. – исполняющий обязанности

ИРЛИ – Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Санкт-Петербург

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

Кацис, 2008 – Кацис Л. Борис Николаевский о судьбе Осипа Мандельштама: к проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» (1946) // Вестник РГГУ. Сер.: Журналистика. Литературная критика. 2008. №11. С. 143-149.

Кацис, 2011 – Кацис Л. О «делах», жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы. 2011. № 2. С. 330-362.

кв. – квартира

КГБ – Комитет государственной безопасности СССР

к-з – колхоз

КПВО – Боль и память: Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области: В 2 т. Т. 1. Владимир: Фолиант, 2001

КПКО – Из бездны небытия: Книга памяти репрессированных калужан: В 4 т. Калуга, 1993–2003

КПМО – Помнить поименно: Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области. М.: ООО «ФЭРИ-В», 2002

к-р, к-р. – контрреволюционный, контрреволюционная деятельность

КРД, крд, к.р.д. – контрреволюционная деятельность

к-р. деят./агит. – контрреволюционная деятельность/агитация

Кунтур, 2009 – Кунтур Я. Чердынская городская больница в 30-е годы // Миры Мандельштама. VI Мандельштамовские чтения. Пермь, 2009. С. 40-57.

Купченко, 1991 – Купченко В.П. Ссора поэтов (к истории взаимоотношений О. Мандельштама и М. Волошина) // Слово и судьба. М., 1991. С. 176–182.

Кураев, 1988 – Кураев В.В. Дневник ссыльного большевика (1933 – 1935). М.:

Азбука, 1998. 104 с.

л. – лист

л. д. – лист дела

Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 212-258.

МВД – Министерство внутренних дел СССР

МГБ – Министерство государственной безопасности СССР

Милютина, 1997 – Милютина Т.П. Люди моей жизни. Тарту, 1997. С. 343-344.

Миндлин, 1979 – Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. 560 с.

МП – газета «Московская правда»

Нерлер, 1991 – Нерлер П. «Он ничему не научился…» О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 91-95.

Николаевский, 1946 – Николаевский Б. [«Преступление и наказание» поэта О. Мандельштама] Из летописи советской литературы // Социалистический вестник. Нью-Йорк. 1946. № 1. 18 янв. С. 21–25.

Никольский, Поболь, 1999 – Никольский А., Поболь Н. Как их везли // Железнодорожное дело. 1999. № 2–4. С. 43-47.

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР

н/п, н/пр – надзорное производство

нрзб – неразборчиво

Н.М. – Надежда Яковлевна Мандельштам

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление СССР

О.М. – Осип Эмильевич Мандельштам

оп. – опись

Осип и Надежда, 2002 – Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Подгот. текстов, сост., коммент., вступит. ст. О.С. и М.В. Фигурновых. М., 2002. 544 с.

п., п.п. – пункт, пункты

«Подвергнутая экспертизе литература…», 2005 – «Подвергнутая экспертизе литература…»: Из следственного дела И.М. Наппельбаум / Публ. Е.М.Царенковой, вступ. статья и примечания А.Л. Дмитренко // In memoriam: Сб. памяти Владимира Алоя. СПб., 2005. С. 390-417.

Растерзанные тени, 1995 – Растерзанные тени. Избранные страницы из «дел» 20–30-х годов / Сост. Ст. Куняев, С. Куняев. М.: Голос, 1995. 480 с.

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории, Москва

РГВА – Российский государственный военный архив, Москва

Реабилитация: как это было, 2000 – Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956 / Сост. Артизов А.Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. М., 2000. 504 с.

РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва.

РНБ – Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

Рюрик Ивнев, 2008 – Рюрик Ивнев. С Осипом Мандельштамом на Украине / Публ. Н. Леонтьева // Сохрани мою речь. Вып. 4. М., 2008. С.120-132.

с. – страница, село

СВЭ – социально-вредный элемент

с-з – совхоз

СОЭ – социально-опасный элемент

ССП – Союз советских писателей

Тименчик, 2008 – Тименчик Р. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим, 2008. 684 с.

тр. – троцкистский

ул. – улица

УМВД – областное управление МВД СССР

УРЧ – Учетно-регистрационная часть

УСО – Учетно-статистический отдел

УНКВД – областное управление НКВД СССР

УСВИТЛ – Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, Магадан

ф. – фонд

ф-ка – фабрика

х. – хутор

ч. – часть

ЦА МВД – Центральный архив МВД, Москва

ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопасности, Москва

ЦГАЛИ – см. РГАЛИ

Шнейдерман, 1996 – Шнейдерман Э. Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. № 1. С. 82–126.

Элиасберг, 2005 – Элиасберг Г.А. «Один из прежнего Петербурга»: С.Л. Цинберг – историк еврейской литературы, критик и публицист». М., 2005. 574 с.

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога

В оформлении и иллюстрировании книги использованы материалы АВП РФ, АП РФ, ГАРК, ГАРФ, ГЛМ, РГАЛИ, РГАСПИ, РГВА, ЦА МВД, ЦА ФСБ, собраний Мандельштамовского общества (Москва), С.Василенко (Фрязино) и Б.Фрезинского (Санкт-Петербург).

Моя первая благодарность – моим соавторам: Д. Зубареву и Н. Поболю, умершему 27 января 201Згода, редактору первого издания книги – С. Василенко, его дизайнерам (А. Грошеву, Е. Прокофьевой и В. Ванюкову) и издательству «Петровский парк» (директор В. Каневский).

Заново благодаря и всех остальных, кто помогал мне при подготовке первого издания, здесь перечислю лишь тех, чьи суждения помогли при подготовке второго. Это – М. Бейзер, Н. Громова, В. Драницын, А. Дмитренко, В. Зарубин, Л. Кацис, К. Морозов, В. Мочалова, А. Поморский, Г. Суперфин, А. Тепляков, Д. Черашняя и Г. Элиасберг.

Особый отдел департамента полиции (1912):

«Некий еврей Мандельштам…»: К вопросу о любознательности охранки7

1

Дело, из которого почерпнуты публикуемые ниже документы, – под номером 122А, т. 4 делопроизводства Особого отдела Департамента полиции8 за 1911 год (ныне фонд Р-102 ГАРФ) – называлось так: «Разработка адресов, обнаруженных по обыску у Веры Дилевской и Мячина». В нем 262 листа, начато в ноябре 1911, закончено в августе 1914 года.

Это настоящее пособие по теме «Борьба карательных органов Российской империи с революционным подпольем накануне мировой войны». Одним из его фигурантов, сам того не подозревая, оказался и Осип (тогда еще Иосиф) Мандельштам.

…Пансион Линде9 под Петербургом в Мустамяках (ныне станция Горьковская) вошел в историю – но не столько как лечебница для легочников с отменной молочной кухней, сколько как место, где чуть ли не постоянно жили или отдыхали революционеры всех мастей и направлений. В нем «находили приют все скомпрометированные в глазах петербургской жандармерии лица… Меньшевики, большевики, бундовцы, социалисты-революционеры, анархисты, – все перебывали на правах пансионеров в скромном, населенном, как улей, мустамякском доме»10. По соседству были дачи Екатерины Федоровны Крит, поклонницы Максима Горького, и Марии Карловны Иорданской, по первому мужу – Куприной (дом не сохранился, будучи в 1924 году, перед выездом хозяев в Россию, продан на снос). Пансион принадлежал Полине Фелициановне Жанковской (по мужу Линде) и ее сыновьям Ивану (Иоганну-Альберту-Фридриху) и Федору (Фридриху-Михаилу) Линде11.

Летом 1911 года, в частности, там находились Вера Дилевская и знаменитый большевистский боевик–экспроприатор – неуловимый Константин Мячин12. В 1911 году, живя в Финляндии, он занимался подъемом оружия с затопленного в 1905 году у берегов Ботнического залива парохода «Джон Графтон». В начале августа 1911 года здесь была устроена внезапная облава, но самая крупная «дичь» ушла: бросив важные документы, Мячин и Дилевская сумели бежать. Арестованы были только хозяева пансиона – братья Линде13.

Зато информационный «улов» был богатым: захваченных бумаг было столько, что на годы была обеспечена работа жандармских управлений и охранных отделений чуть ли не по всей России. Письма и телеграммы так и шныряли из столицы – в Ашхабад, Баку, во Владивосток, Вятку, Гродно, Екатеринбург, Екатеринодар, Екатеринослав, Иркутск, Калугу, Киев, Ковно, Нижний Новгород, Одессу, Пермь, Ростов, Рыбинск, Севастополь, Тамбов, Тверь, Тифлис, Томск, Уфу, Харьков – и обратно. В деле – секретные и совершенно секретные циркуляры, перлюстрированная и расшифрованная конспиративная переписка, адреса и особые приметы «нелегалов», протоколы столичных и провинциальных обысков и допросов, справки паспортистов, шифротелеграммы с особо секретными сведениями.

Нашлось занятие и для заграничной агентуры. Ее начальник А.А. Красильников, чиновник для особых поручений при Министре внутренних дел, слал из Парижа донесения об эмигрантах, упоминаемых в захваченной переписке, об их замыслах и заговорах, плетущихся в Цюрихе и Давосе, Вене и Неаполе, Берлине и Мюнхене, Лондоне и Льеже.

В деле упоминаются сотни «известных Департаменту полиции» имен революционеров – эсеров и эсдеков, большевиков и меньшевиков, анархистов и максималистов. А имена Засулич, Плеханова, Бурцева, Брешко-Брешковской, Савинкова и Троцкого уже тогда были известны не только Департаменту полиции, но и всей России. Пройдет время, и столь же известными станут и другие имена: Якова Свердлова и Анатолия Луначарского, Адольфа Иоффе (будущего посла в Германии) и Арона Сольца (будущего председателя ЦКК). Здесь, в деле, впервые сошлись имена Варвары Яковлевой – будущего председателя Петроградской ЧК – и Вадима Чайкина – будущего члена ЦК партии социалистов-революционеров (вторично эти имена встретятся в списке расстрелянных по приказу Сталина в Орловской тюрьме в сентябре 1941 года).

Словом, работа кипела, и полиция, кажется, уже знала всё и обо всех!

И вдруг – «сигнал» о «некоем еврее», связанном с дачей Линде и совершенно неизвестном Департаменту полиции!

Всякий, кто имел хоть какое-то касательство к этому пансиону, определенно возбуждал к себе сыщицкий интерес. Но никаких точных сведений ни о личности О.М. (не считая блестящей разгадки его национальности14), ни о характере его противоправительственной агитации в донесении не содержится, кроме упоминания, что он – «по слухам»! – проживал в 1911 году в пансионе Линде и скрылся оттуда во время арестов летом того же года. Однако и слух, всерьез взволновал полицию, уязвленную неудачей с поимкой Мячина. После чего высшим чинам политического сыска Российской империи не лень было возиться с этим «неким евреем» целых полгода!