Czytaj książkę: «Мой Дантес»

Часто платят счастьем своей жизни за удовольствие высказать свое мнение.

П. Буаст

Март 2010 года

Тишина взорвалась звоном стекла…

Перепрыгивая через две ступеньки, я влетела в спальню второго этажа и в недоумении уставилась на шкаф, зеркальные створки которого превратились в груду сверкающих осколков.

Если верить приметам, то случившееся не сулило мне ничего путного. Но что послужило поводом? Найти какой-либо вразумительный ответ я не успела – ступеньки лестницы, ведущей на террасу, издали протяжный стон и вновь зазвенело битое стекло. В доме явно кто-то был.

Холодея от ужаса, я осторожно спустилась вниз, мысленно прикидывая, как добраться до сейфа с оружием. Но в этот момент хлопнула входная дверь, зашелестел гравий дорожки, стукнула калитка, и все стихло. Дом вновь погрузился в тишину.

Пересилив страх, я обошла комнаты. Все вещи, включая сумочку с документами и ключи от машины, лежали на своих местах. Кажется ничего не тронуто, окна целы.

Прокравшись к входной двери, я закрыла ее на щеколду, жалея, что не сделала этого раньше, и направилась в кабинет. Надо позвонить папе и предупредить о странном дачном визитере.

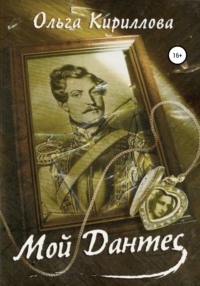

Набирая номер, я машинально взглянула на стену, где еще несколько минут назад висел акварельный портрет Дантеса, но на привычном месте его не оказалось. Рамка и осколки стекла валялись на полу. Тут же на паркете лежало испачканное в крови портмоне Никиты. Сам же портрет бесследно исчез…

Апрель 1993 года

Четырнадцать лет… Именно в этом возрасте я совершила поступок, роковым образом предопределивший всю мою жизнь. Не украла, не убила, не соврала, а всего лишь позволила себе откровенно высказать на уроке литературы те мысли, которые не так давно, но весьма настырно поселились в моей голове и искали выхода.

– А ведь он не виноват, – тихо заметила я, завершив рассказ о последней дуэли Пушкина.

– Кто «он», Лиза? – Елена Андреевна оторвала взгляд от клеточки журнала, в которую уже было собиралась поставить очередную пятерку за грамотный пересказ главы учебника и непонимающе уставилась на меня, неловко топтавшуюся у школьной доски.

– Дантес… – еще тише произнесла я.

Но, как оказалось, силы моего голоса хватило, чтобы подписать себе «смертный» приговор. Класс дружно объявил меня «врагом нации». И это клеймо, не без участия любимой доселе учительницы словесности, цепко прилипло ко мне на все последующие годы учебы.

Более того, оно не отпустило и на режиссерском факультете театрального института, куда я поступила лишь с третьей попытки и не без помощи декана – давнишнего друга отца.

Но даже его авторитета оказалось недостаточно, когда я вопреки всем предостережениям попыталась защитить дипломный спектакль «Мой Дантес», поставленный по собственному сценарию.

– Хоть на время попридержи язык, – просил меня отец.

– Поставь спектакль о Высоцком, – советовала мама. – Он нынче в фаворе.

– Ты никогда не увидишь диплома, – возмущалась единственная институтская приятельница. – Дался тебе этот Дантес! Оставь покойника в покое…

Но прошлое не отпускало. Год за годом я дотошно собирала факты в защиту человека, судьба которого увлекла меня настолько, что я позволила ей испортить не только собственную карьеру, но и влипнуть в историю, не обещавшую ничего хорошего.

Март 2010 года

В середине месяца, после столь странного происшествия, я закрыла старый дачный дом, села в машину и отправилась в отдаленный подмосковный городок в надежде найти хоть временный покой, поселиться в частном секторе (так как в гостинице меня легко вычислить), и использовать передышку для того, чтобы еще раз проанализировать все случившееся.

Мой багаж состоял из незаконченной рукописи о Дантесе, объемистой, сшитой из трех, тетради с выписками, замшевого мешочка с бесценным старинным медальоном, небольшой спортивной сумки с личными вещами, кредитной карточки, документов и полученного с утренней почтой весьма недвусмысленно угрожающего письма, гласившего: «До твоей смерти осталось три дня». Именно эта фраза, в довесок к случившемуся накануне, и стала поводом к бегству.

Я не слыла бойцом от природы, но в споре могла сорваться на крик, нередко пасовала перед житейскими трудностями, но уперто шла к поставленной цели, оправдывалась, как правило, полушепотом, а изучением жизни Дантеса занималась исключительно для себя, даже не мечтая о публикации. Слишком часто слышала от знавших о моем увлечении довольно грубые фразы типа: «Тебя съедят пушкинисты! Смешают с грязью! Размажут по стене»…

Благополучно преодолев снежно-ржавую кашу, покрывавшую грунтовку, я по привычке затормозила у развилки шоссе.

Мелькнуло трусливое: «А может плюнуть на все и спрятаться в квартире покойной Софьи Матвеевны? До одури рыться в книгах, читать Борхеса, писать о Дантесе и любоваться на бесценный медальон?.. Стоит лишь свернуть направо, и через двадцать минут я буду на въезде в Москву». Но…

Сигнал нетерпеливо подпрыгивающей сзади «девятки» мигом прогнал недостойные мысли, заставив включить левый поворотник. Машина плавно тронулась с места и легко понеслась по дороге, оставляя позади все сомнения о правильности сделанного выбора.

«Так куда же мы едем?» – сама себе удивилась я.

И тут же ответила: «А куда приедется!»

Часы на панели показывали девять тридцать утра.

День только начинался…

Апрель 1993 года

После злополучного выступления на уроке литературы, родители с удивлением рассматривали жирно выведенную в дневнике двойку.

– С хвостиком, – растерянно проговорила мама.

– Первый «лебедь» в нашем роду, – пряча улыбку, строгим голосом констатировал папа. – Ну, дитенок, давай признавайся. Что не поделила с глубокоуважаемой Еленой Андреевной? Судя по всему, она на тебя здорово разозлилась.

– Судя по чему? – осторожно уточнила я.

– Да потому что пятерки она тебе аккуратненько рисовала, а «лебедя»… – палец отца многозначительно прошелся по изгибам двойки, – «лебедя» так изобразила… На две клеточки вверх и вниз поплыл.

– И с хвостиком, – вновь подала голос мама.

– Так что не поделила?

– Не «что», а «кого». Пушкина, – нехотя пробурчала я.

– Да ты ж всего «Онегина» наизусть знаешь! – негодующе всплеснула руками мама.

– Погоди, Ирина, – отец жестом остановил мать. – Сдается мне, не в творчестве тут дело. Я прав?

– Прав, – едва слышно произнесла я.

– Не мямли! Учись защищаться достойно, Лизок. Итак?

– Я считаю, что Пушкин был гениальным поэтом, но вот как человек… В школе говорят не всю правду. Переписка в современных собраниях сочинений купирована.

– Откуда такие познания? – удивился отец.

– У Софьи Матвеевны есть старинные издания. Письма, дневники, воспоминания. Там многое по-другому.

– Это все? – насупил брови мой обычно добрый и мягкий папа.

– Нет. Я считаю, что Дантес не виноват в смерти Пушкина. Поэт сам спровоцировал дуэль. А Дантес… – я на секунду замялась, но, вспомнив наставления отца, подняла голову и твердо сказала. – Мне нравится этот человек!

После столь громкого заявления родители взяли тайм-аут и отправились совещаться на кухню. Я же поплелась в свою комнату, силясь определить по старой детской привычке внутреннее состояние души.

Еще в пятилетнем возрасте наша соседка Софья Матвеевна – жена известного адвоката Лебедева – научила меня определять настроение по обычному уличному градуснику.

Я тогда никак не могла понять услышанное где-то выражение: «Настроение на нуле». Приставала с вопросами ко взрослым, выслушивала мудреные ответы и еще более запутывалась. А Софья Матвеевна просто взяла меня за руку, подвела к окну, отодвинула штору и показала на висящий за стеклом термометр.

– Видишь красный столбик? В центре – ноль. Вверх идут циферки с плюсом, вниз – с минусом. Так же и настроение человека. С плюсом – хорошее. С минусом – плохое. А на нуле – никакое. То есть в душе – полная пустота.

С тех пор, на вопрос Софьи Матвеевны: «Как настроение?», я отвечала: «Плюс двадцать два», что означало бодрость духа по ассоциации с теплым солнечным днем. Или: «Минус два», то бишь, слякотно.

Мое нынешнее состояние трудно было назвать никаким. Внутри все клокотало, красный столбик настроения, как взбесившийся бегал вверх-вниз.

С одной стороны я радовалась тому, что наконец-то произнесла все надуманное вслух, перестав скрывать свои мысли. С другой – очень боялась, как бы для меня раз и навсегда не закрылись двери библиотеки Лебедевых.

С Софьей Матвеевной мне общаться вряд ли запретят. Она давно уже стала по-настоящему родным человеком в нашей семье. За неимением бабушек и дедушек (родители мамы, как и бабушка по отцу покинули этот мир незадолго до их женитьбы, я знала лишь деда Матвея, папиного отца, но он тоже умер, едва мне исполнилось четырнадцать лет), жена адвоката кормила меня обедами, проверяла уроки, даже оставляла у себя на время отпуска родителей.

Детей Лебедевы не имели. Говорят, еще до моего рождения, у них пару лет жил племянник адвоката, но не прижился. Якобы, супруги так и не смогли найти общий язык с упрямым, непокорным Егорушкой и девяти лет от роду отправили его назад, к родителям, в неведомый мне Бердянск.

Годом позже на свет появилась я, которой и досталась вся невостребованная любовь Софьи Матвеевны. Когда же, спустя несколько лет не стало и адвоката, любовь удвоилась.

От предложений повторно выйти замуж еще не старая вдова брезгливо отмахивалась:

– В шестьдесят два невозможно создать нормальную семью. Доверить все нажитое пришлому мужику с толпой родственников? Увольте! Я – вдова!

С тех пор ее так и стали величать – Вдова.

А еще она часто гладила меня по зализанным кудряшкам, неизменно повторяя: «Вот моя семья! Моя наследница!»

С малых лет мне позволялось беспрепятственно бродить по огромной пятикомнатной квартире Лебедевых. Совать нос в фантастической красоты баночки с кремами и пудрами, укладывать спать любимого голубого зайца на бескрайней супружеской кровати и кувыркаться на пушистом светло-кремовом ковре в гостиной.

Но были и три запрета. Первый – я не имела права заходить в кабинет адвоката. Второй – мне не разрешалось даже притрагиваться к большой малахитовой шкатулке в виде сундучка, стоящей на туалетном столике. И третий запрет – книги. К ним я получила доступ лишь в восемь лет.

А в десять наткнулась на первую поразившую меня деталь.

Февраль 1989 года

Все началось с желания прочитать те издания, в которых упоминалось имя боготворимого мною Пушкина, благо в библиотеке Лебедевых они занимали целый стеллаж.

Как-то, изучая воспоминания В. А. Соллогуба, я споткнулась о фразу, которая показалась мне несколько странной.

– Софья Матвеевна, – нетерпеливо позвала я. – А вы помните историю, рассказанную Соллогубом? Ну, о том, как Пушкин впервые прочитал ему свое письмо к голландскому посланнику Геккерену?

– И что тебя в ней заинтересовало? – Вдова неторопливо вплыла в библиотеку.

– Соллогуб пишет, как через несколько дней после бала у Салтыкова, на котором была объявлена свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой, Пушкин пригласил его в свой кабинет. Вот послушайте: «Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте».

– Ну и? – осторожно спросила Софья Матвеевна.

– Почему поэт постоянно называет барона Геккерена стариком?

– А, по-твоему, старого человека возбраняется называть старым? – лукаво улыбнулась Вдова.

– Нет, конечно, – недовольно фыркнула я. – Если бы не одно «но». Геккерен родился в 1792 году, а Пушкин – в 1799. Разница – семь лет. Как можно назвать стариком человека, который старше тебя всего лишь на семь лет? Воспоминания Соллогуба относятся к концу 1836 года. Значит, Пушкину тогда было 37, а барону 44. Да это и разницей считать нельзя. Я бы поняла, назови он стариком Жуковского или семидесятилетнего в ту пору Карамзина. Но Геккерена? Даже своего друга Петра Андреевича Вяземского так не называл, а ведь он ровесник барона. Софья Матвеевна, ну почему?

– Наверное, потому, деточка, что словом можно очень больно ударить, унизить, выказать свое пренебрежение.

– Пушкин не мог так поступить! – горячо возразила я. – Он был необыкновенным человеком!

– Необыкновенным поэтом, – спокойно поправила меня Вдова. – Гением? Да. А человеком… Кстати, знаешь, что написал Дантес уже после дуэли?

– Что? – испуганно спросила я, словно предчувствуя, как моему поклонению будет нанесен первый удар.

– Он написал, что люди, обвиняя его в смерти поэта, не пожелали отделить человека от таланта.

Софья Матвеевна встала с дивана, подошла к стеллажу, порылась в книгах, полистала одну из них и протянула мне.

– Для начала прочти вот эту страницу. Письмо Дантеса полковнику Бреверну от 26 февраля 1837 года.

Я положила книгу на колени, все еще не веря, что такому персонажу как пренебрежительно называемый всеми «Жорж» может найтись хоть капля оправдания.

Дантес писал:

«Это случилось у французского посланника на балу за ужином… Он (Пушкин) воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я Вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими… В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы… Я вам даю отчет во всех подробностях, чтобы дать Вам понятие о той роли, которую играл этот человек в нашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта…»

– «…отделить человека от таланта», – невольно повторила я, пытаясь вникнуть в суть прочитанного.

– А теперь послушай следующее. – Софья Матвеевна раскрыла очередную книгу. – Это отрывок из послания государя императора Николая 1, которое он отправил своей сестре, великой герцогине Саксен-Веймарской Марии Павловне в феврале 1837 года. «Событием дня является трагическая смерть Пушкина, печально знаменитого, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом что она не была решительно ни в чем виновата. Пушкин был другого мнения и оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен…»

– «В числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной», – медленно повторила я и, затаив дыхание, спросила. – А что ответила на это герцогиня?

– Буквально следующее: «То, что ты сообщил мне о деле Пушкина, меня очень огорчило: вот достойный сожаления конец, а для невинной женщины ужаснейшая судьба, какую только можно встретить. Он всегда слыл за человека с характером мало достойным наряду с его прекрасным талантом».

– В школе мы такого и близко не проходили, – растерялась я.

– Ах, Лизонька, вы многого не проходили, – печально заметила Вдова. – А между тем, в русской истории не счесть заведомо искаженных личностей. Одних возводили в кумиры, других низвергали до положения врагов. Это очень просто.

– Просто? – удивилась я.

– Как бы тебе подоступнее объяснить? – Софья Матвеевна на секунду задумалась, потирая пальцем переносицу. – Представь, что ты собираешь данные о каком-либо человеке. Беседуешь как с его друзьями, так и с недругами. Друзья, конечно же, восхваляют, а недруги хулят. Потом, в зависимости от того, какую цель ты преследуешь, убираешь или восторги или хулу. Хочешь вознести человека – оставляешь положительные отзывы. Хочешь уничтожить – наоборот.

– Какой-то однобокий подход, – недовольно пробурчала я.

– Именно! Наша страна десятилетиями, если не веками, жила по принципу «Гений гениален во всем, даже в отношениях с банной мочалкой, а в личности намеченного врага не может и не должно быть ни капли человеческого».

– Как же во всем разобраться? – вконец растерялась я.

– Читай, сопоставляй, анализируй, – посоветовала Вдова.

– А у вас есть хоть какой-нибудь портрет Дантеса? – неожиданно вырвалось у меня.

Софья Матвеевна вновь поднялась с дивана, подошла к полке с книгами, пробежала пальцами по корешкам старинных изданий, достала и протянула мне огромный темно-зеленый том с вытертой по краям матерчатой обложкой и золотыми вензелями.

– Это повторное издание «Альбома Пушкинской выставки 1880 года», выпущенное ко дню пятидесятилетия со дня смерти поэта в 1887. Здесь два портрета Дантеса. Первый относится ко времени его пребывания в Петербурге, второй написан в 1844 году. Кстати, обрати внимание на последний абзац страницы, что напротив портрета.

Я открыла названную страницу и, запинаясь о непривычное написание, медленно, чуть ли не по слогам, прочла:

– «Пушкинъ и Дантесъ познакомились, обЪдая вмЪстЪ за общимъ столомъ ресторана Дюме, и понравились другъ другу. Вращаясь въ одномъ и томъ же кругу, они встрЪчались почти ежедневно, и между ними установились шутливые отношенiя, которыя и продолжались до лЪта 1836 года».

– Обрати внимание на фразы «понравились друг другу» и «между ними установились шутливые отношения», – вкрадчиво произнесла Вдова. – Значит, врагами они стали не сразу. К сожалению, об отношениях будущих дуэлянтов того времени практически ничего неизвестно. Словно кто-то специально вымарал листы из прошлого. Почти все оставшиеся воспоминания написаны уже после роковой дуэли. Но что-то же дало повод Венкстерну – автору данных строк, написать именно так. Подумай. Не буду тебе мешать.

Софья Матвеевна направилась к двери. И тут меня осенило:

– А откуда вы все это знаете? Тоже занимались историей Дантеса?

– Не я – супруг. Я была лишь благодарным слушателем его изысканий, – грустно произнесла Вдова. – Согласись, трудно искать что-то, находить и не иметь возможности поделиться найденным. Он мог откровенничать только со мной. Я хранила все его тайны.

– И рассказали о них мне? – испуганно прошептала я.

– Другие времена, Лизонька… Другие времена…

Дверь за Вдовой бесшумно закрылась. Я осталась один на один с портретом того, кто поднял руку на Гения.

Изображение Дантеса не было цветным, но оно не было и черно-белым. Листы старинного альбома изменились от времени, приобретя оттенок потускневшего дерева, отчего портрет Дантеса казался объемным.

Высокий лоб, пышные волны волос, аккуратно подстриженные усы, четкий красивый нос, мягкий овал с едва заметной ямочкой на подбородке, глубокие миндалевидные глаза, одна бровь чуть приподнята, что придает лицу скорее уверенное, нежели гордое или надменное выражение.

Дантес, бесспорно, был хорош собой. Но помимо внешности в нем чувствовалось нечто невольно притягивающее.

Ах, да, поняла. Завораживающей силы взгляд. Открытый, спокойный. И совершенно не подходивший к привычным для нас книжным эпитетам, которыми повсеместно награждали Дантеса – «болтливый, самодовольный, хвастливый». Все это как-то не сходится.

Ну, что ж, Елизавета, будем читать, анализировать, сопоставлять. Как советовала мудрая Вдова.

Она же зародила во мне сомнение, процитировав однажды Лабрюйера: «В смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы».

А не искал ли Пушкин громкого конца намеренно?

Март 2010 года

Несмотря на календарную весну, лес на обочине по краям дороги сохранял зимнюю девственность. Бортовой компьютер показывал минусовую температуру, что никак не вязалось с отвратительной светло-коричневатой жижей, летевшей из-под колес. Шел крупный липкий снег, и мне пришлось включить дворники.

Бензобак машины был залит под завязку, чего я никак не могла сказать о себе самой. Спешно покидая дом, я забыла позавтракать, и мой желудок бурно протестовал против нарушенного правила. И тут я вспомнила о шоколадке, которую мне когда-то подарил «про запас» Никита.

Припарковавшись у ближайшей автобусной остановки, я пересела на пассажирское кресло, разгребла в бардачке бумаги и достала плитку. На «лицевой» стороне обертки красовались вишенки, а на обратной рукой мужа было аккуратно выведено «Да растает как сердце! Но только во рту».

Ах, Никита, Никита!.. Моя бесконечная боль!

К горлу подступил комок, два ручейка слез побежали по щекам, собираясь над верхней губой. Я машинально слизнула влагу, и сладкий вкус шоколада смешался с соленым. Что мы с собой сделали? И как портмоне мужа оказалось среди осколков? Никита не любил старую дачу Лебедевых, считая ее некомфортной, приезжал лишь в теплые месяцы – порыбачить.

А это черное портмоне из мягкой кожи с серебряным значком летящего гепарда я подарила мужу на позапрошлый Новый год. С тех пор он с ним не расставался.

Странно даже не то, что в портмоне не было документов, лишь несколько визиток, старые квитанции да пачка сто долларовых банкнот.

Странно то, как оно вообще оказалось в доме, да еще при столь загадочных обстоятельствах. И кому понадобился портрет Дантеса? Ответа не нашлось ни на один вопрос…

Спустя два с половиной часа бесцельной езды по трассе я стояла у центрального универмага, принадлежащего небольшому подмосковному городку, куда занесла меня то ли нелегкая, то ли нечистая, и пыталась сосредоточиться на выставленных в витрине товарах. Но вместо пылесосов, чайников, тазиков и прочей утвари, я видела лишь уродливое бледно-желтое ПЯТНО, расплывшееся по стеклу витрины. Точно такое же пятно украшало лобовое стекло моего припаркованного неподалеку внедорожника. Что это: совпадение или знак свыше?

Скорее совпадение, – предположила я, – потому что бледно-желтые, почти белесые пятна птичьего происхождения вряд ли могут считаться знаком свыше. Хотя… с какой стороны посмотреть, ведь пернатых нередко называют «птичками божьими», да и обитают они по большей части в пространстве, принадлежащем облакам, крышам домов и макушкам деревьев.

Все в мире относительно, – подумала я.

Тяжко вздохнув, как человек с детства приученный к чистоплотности, не обращая внимания на многочисленных в полуденный час прохожих, я достала из кармана куртки носовой платок и, изредка поплевывая то на него, то на пятно, принялась оттирать с витрины белесо-желтую птичью «визитку», чтобы хоть как-то успокоиться и привести мысли в порядок.

После нескольких усердных плевков и не менее усердных телодвижений пятно стало таять, сквозь него уже просматривался хитрющий пуговичный глаз оранжевой плюшевой мартышки, что не могло не радовать. Но вот платок…

Если еще несколько минут назад мой кипельно-белый квадратик батиста с вышитой ромашкой в углу без сомнения мог занять первое место в мировом чемпионате носовых платков, то сейчас ему явно светило иное лидирующее положение – среди отбросов, наполнявших стоявшую у входа в универмаг одноногую жестяную мусорницу.

Увы, такова жизнь: придумано не мною, но я сама не раз убеждалась в том, что если в одном месте что-то убывает, то неизбежно прибывает в другом. И наоборот. Так и в этом случае. Грязь с витрины никуда не исчезла, она благополучно переселилась на мой платок.

Платок, конечно, можно постирать, – размышляла я, оттирая пятно, – но тогда станет грязной вода, которая в свою очередь через трубы унитаза или раковины проникнет в природу, не забыв оставить микрогрязные частицы и на самих трубах.

Из всего вышеизложенного я сделала вывод, что идеальной чистоты достичь невозможно. Никогда! Потому что все в мире взаимосвязано и относительно.

А, значит, нет и идеала, сие понятие тоже относительно, – твердо решила я, с еще большим усердием налегая на остатки птичьего помета. – Никто не может считаться идеальным. Даже такой человек, как Пушкин.

– Ты чего это вытворяешь, а? – насмешливо донеслось со стороны одноногой жестяной урны для мусора.

Вынужденно прервав работу, я повернулась и внимательно оглядела вопрошавшего. Старик как старик, лет семидесяти с небольшим. Ничего особенного: коротенькая бороденка, бежевый потертый плащ на подстежке, в меру мятые светло-коричневые штаны, лопоухая голова с клочком седых волос прикрыта некогда лисьей шапкой-ушанкой. Короче, налицо – былая роскошь.

Должно быть годах в пятидесятых (точно не могу сказать в связи с моим тогдашним отсутствием на свете) подобный осенне-зимний ансамбль считался бы «писком» сезона. Но в данный конкретный момент, как мне показалось, мог рассчитывать лишь на честную гонку с моим носовым платком (учитывая его нынешнее состояние).

Видимо, старику изрядно поднадоело мое молчаливое изучение его персоны. Он зябко поежился, поморщился, сплюнул, поскреб затылок, приподняв шапку-ушанку, оглянулся по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, что могло служить мне поддержкой, вновь в упор уставился на меня:

– Ну, что, оценила гардеробчик? Не рассчитывай, не продам.

– Почему? – неожиданно для себя (к чему мне его гардеробчик?) обиженно брякнула я.

Старик ухмыльнулся, достал из-за уха сигарету, покрутил ее, оторвал фильтр, прикурил и только тогда сквозь зубы, но беззлобно спросил:

– Кто тебя воспитывал, дочка?

– Мама… – растерянно произнесла я.

– Плохо воспитывала.

– Почему? – вновь обиделась я, силясь понять, отчего наш ниоткуда взявшийся разговор превратился в диалог учителя и школяра.

Старик, конечно, мог преподавать, хотя бы в прошлом. Но я на роль девочки в школьной форме никак не тянула – мне уже стукнуло тридцать пять. А посему и ясли, и школа, и институт давно остались позади.

Я честно прошла все свои университеты и считалась вполне образованным и воспитанным человеком. Но старик, видно, думал иначе.

– Не умеешь ты отвечать на вопросы, дочка, – ласково пожурил меня он, ни капли не конфузясь. – Я ведь не внешность мою просил тебя изучать. Я спросил, что ты делаешь у витрины?

Ну, мужик, – подумала я, накаляясь внутренне. – Сам напросился. Моему терпению пришел конец. Сейчас я отвечу, и ты отстанешь. Потому что отвечу я так, что тебе сказать будет нечего!

– Извините за бестактность, – учтиво начала я, и даже шаркнула ножкой, для пущей убедительности. – Дело в том, что у витрины я занималась наукой. А точнее: с помощью следа птичьего помета на стекле, носового платка и пары плевков пыталась доказать миру свою теорию относительности.

Выслушав столь сложную тираду, старик секунду помолчал, пристально глядя в глаза, подошел поближе, наклонился к моему уху и доверительно сообщил:

– Ну и дура ты, дочка!

И добавил, чуть понизив голос:

– До СВОИХ теорий тебе еще расти и расти, да жаль только времени нету. Плюнь на все. Лучше купи мне ботинки!

Открыв рот от столь неожиданной просьбы и секунду поколебавшись, ведь времени действительно оставалось мало, я махнула рукой, плюнула на все, в том числе и на птичью «визитку», и решительно направилась к двери универмага. Старик засеменил рядом:

– Ты куда, девонька?

– На кудыкину гору, – огрызнулась я. – В обувной отдел, за ботинками!

Старик радостно закудахтал, но тут же отрицательно замотал головой:

– Не-е-е… Там дорого! Там итальянские, австрийские да еще Бог знает какие.

– Ну и что? – я расстегнула куртку, с трудом вытянула из внутреннего кармана солидный бумажник и многозначительно поводила им перед носом старика. – Моя кубышка, дед, выдержит и итальянские, и австрийские, и французские башмаки. Вместе взятые. Гулять, так гулять. Пошли!

– Не-е-е… – снова заупрямился старик. – Иностранные колодки к русской пятке не приладишь. Мне их сроду не растоптать, только волдыри наживу. Давай что попроще, а?

– Давай, – не очень охотно согласилась я, но аргументы старика звучали убедительно. – Куда прикажете идти?

– Тут рыночек есть, неподалеку, – засуетился старик. – За углом. Мы скоренько. Несколько минуточек и ботиночки наши.

Несколько минуточек, – тоскливо размышляла я, шагая за стариком. – Это для тебя, дед, прогулка по рынку – несколько минуточек, а для меня – последние капли. Ведь жить осталось всего три дня. Хотя, – я приподняла рукав куртки и посмотрела на циферблат часов. – Уже не три, а два с половиной…

Дед ловко пробирался сквозь толпу, шустро орудуя локтями. Время от времени он оглядывался, проверяя, не улизнула ли его благодетельница. Убедившись, что я покорно плетусь следом, улыбался во весь свой щербатый рот, и с задорным возгласом «Эх!» вновь ввинчивался в толпу.

Выкрикнув в пятый раз «Эх!», дед затормозил у прилавка-раскладушки, на которой рядком стояли грязно-серые войлочные ботинки. А я-то думала, что подобного уже не выпускают. Надо же!

– Вот эта обувка по мне! – довольно крякнул старик, быстро ощупывая пару за парой. – Почем торгуешь, милая?

– Да за стольник любые бери, – безразлично отмахнулась продавщица, на лице которой своей какой-то отдельной жизнью существовали совершенно не подходившие ей излишне полные губы.

– За сто-о-ольник? – дед недоверчиво поцокал языком и повернулся ко мне. – Ну, как, потянем, доча?

– Потянем, – солидно ответила я, расстегивая бумажник.

– А ну, постой-ка! – Теплая морщинистая ладонь старика накрыла мои руки. – О! Гляди-ка! С брачком!

Из ряда войлочных шедевров отечественной обувной промышленности он прытко вытянул пару башмаков и сунул их под нос продавщицы.

– Меченые!

– Делов-то! – отмахнулась толстогубая тетка. – Мокрой тряпочкой с порошком потереть и следа не останется.

– Э-э-э, милая, – сладко пропел дед. – Эта метка так просто не сойдет. Птичий помет едкий. В войлок вгрызается не хуже моли.

И только тут я поняла, о каком браке талдычит старик – на грязно-сером мохнатом носке ботинка красовалось бледно-желтое пятно. Птичья «визитка». Третья!

Пока дед втолковывал продавщице ядовитые свойства помета и особенности борьбы с ним, я мысленно пыталась убедить себя, что все это ерунда, нельзя зацикливаться на каком-то дерьме. Но сквозь пелену трезвой мысли, как муха сквозь паутину, упорно выползали слова «Знак! Это знак свыше!»

«Фу ты, черт! Ерунда какая-то! Неужели становлюсь суеверной? Так и сдвинутся недолго, все крутится возле цифры три».

Я с силой замотала головой, стараясь вытрясти из себя бредово-мистическую ахинею. Ведь и в церкви-то по-настоящему никогда не была. Заходила лишь в старинные католические соборы, когда случалось оказаться за границей. Восхищалась резьбой, витражами, причудливым убранством храмов как обычный турист. Правда, была крещена. Бабка по отцовской линии изловчилась-таки, и тайком от родителей снесла меня в младенчестве в деревенскую церквушку.

Так отчего же ползет изнутри вся эта бредятина? Может, и дед мне послан свыше? И почему я вопреки твердому правилу держаться в стороне от попрошаек, вдруг расщедрилась и поплелась за стариком на рынок?..