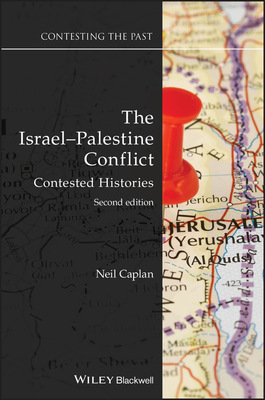

Czytaj książkę: «Израильско-палестинский конфликт: Непримиримые версии истории», strona 2

С точки зрения сионистов и израильтян, обширная «обетованная земля» библейских времен и территория, предложенная в декларации Бальфура (1917) для национального дома еврейского народа (см. главу 4), со временем значительно сократились усилиями Британии и других внешних сил. Это наглядно иллюстрируют три поставленные в ряд карты: карта домандатной Палестины 1920–1922 гг., карта подмандатных территорий 1922–1948 гг., откуда исчезла Трансиордания, и карта Израиля в 1948 г. (в границах, определенных послевоенным перемирием) – см. карту 1.213.

Карта 1.2. Уменьшающийся дом еврейского народа: Палестина в 1922 и 1948 гг., Израиль в 1948 г.

Источник: Israel’s Struggle for Peace, New York: Israel Office of Information, 1960, p. 8.

Иного визуального эффекта можно достичь, если изобразить Израиль в окружении арабских государств, простирающихся от Марокко на западе до стран Персидского залива на востоке и Судана на юге; на таких картах еврейское государство кажется крошечным и беззащитным14. Схожим образом на исторических картах в атласе Мартина Гилберта разнообразные войны, которые Израиль вел начиная с 1948 г., показаны так, чтобы подчеркнуть уязвимость еврейского государства, окруженного враждебными и агрессивными соседями, которые превосходят его по размерам и/или военной мощи15.

Сравнение карт, относящихся к начальному периоду сионизма, помогает заглянуть в «ментальные карты» противоборствующих сторон – сионистов и палестинцев. В первое издание классического «Атласа еврейской истории» (Jewish History Atlas, 1969) Мартина Гилберта была включена карта, озаглавленная «Еврейские поселения в Палестине, 1855–1914 гг.» (см. карту 1.3), которая воспроизводится в популярной «Истории сионизма» (History of Zionism) Вальтера Лакера16. На нее нанесено около 15 черных точек и треугольников, но ни одного палестинского города или деревни: предполагается, что все белое пространство – это пустующие земли, готовые принять новых жителей, что отражает европоцентричную, колониальную идею отдать «землю без людей людям без земли»17. В книге Валида Халиди «До их диаспоры» (Before Their Diaspora), напротив, приводится карта, озаглавленная «Первая сионистская колония в Палестине, 1878 г.» (см. карту 1.4), на которой показаны палестинские города и деревни, а также города со смешанным населением – скопления серых точек разного размера и шесть больших черных точек, – а также единственный малозаметный, неподписанный квадратик, обозначающий новую колонию в Петах-Тикве18.

Карта 1.3. Еврейские поселения в Палестине, 1855–1914 гг.

Источник: Martin Gilbert, The Jewish History Atlas. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969, p. 79. Воспроизводится с разрешения Taylor & Francis Books UK. © Sir Martin Gilbert. (http://martingilbert.com).

Карта 1.4. Первая сионистская колония в Палестине, 1878 г.

Источник: Walid Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876–1948, Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1984, 34. Используется с разрешения.

И наконец, люди, склонные трактовать Библию буквально, как детальную инструкцию для настоящего, будут ссылаться на обещания, данные Господом Богом Моисею и Иисусу Навину, о том, что древние евреи получат землю, простирающуюся «от пустыни и Ливана сего до реки великой [Нила?], реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого [Средиземного] моря к западу». Сегодняшние арабы и мусульмане склонны опасаться такого использования иудейских религиозных текстов в качестве стратегического плана по захвату Израилем территорий Египта, Сирии и Ирака и возражают против него, тогда как ортодоксальные иудеи готовы воспринимать эти цитаты как юридическое обоснование права собственности19.

Даты и периодизация

Более сложным историографическим вопросом является выбор даты начала конфликта, определение основных его поворотных пунктов и периодизация. Кто-то склонен начинать с библейских корней конфликта (сыновья Авраама Исаак и Измаил как прародители современных израильтян и арабов); такой подход отражает убежденность в том, что мы имеем дело с непреходящим, извечным столкновением, наделенным сверхъестественным подтекстом. Я же решил начать рассмотрение этого спора в его развитии с первых иммигрантов-сионистов Нового времени и с поселений, основанных в османской Палестине в 1882 г., что отражает совершенно иную точку зрения, согласно которой конфликт стал результатом действия политических, экономических и социальных сил, проявлявшихся в определенном месте и в определенное время в истории человечества. Хотя некоторые критики утверждают, что выбор 1882 г. в качестве отправной точки конфликта излишне подчеркивает антагонизм сторон, игнорируя предшествующие столетия еврейско-мусульманского и арабо-еврейского добрососедства и сотрудничества20, большинство историков конфликта придерживаются именно этих временных рамок. Соответственно, вторая часть книги освещает события последних 140 лет.

Текущий конфликт: разрешим или неразрешим?

Другие проблемы возникают по той причине, что мы изучаем и пытаемся понять длительный и все еще не завершенный конфликт – конфликт, который почти ежедневно приводит к новым жертвам и разрушениям, подпитываясь и подпитывая целые поколения горечью, ненавистью и жаждой мести, истоки которых уходят вглубь веков. В силу этого анализ исторических корней и закономерностей этого конфликта представляет не просто теоретический или академический интерес. То, как мы подходим к прошлому и анализируем его, часто определяется – сознательно или бессознательно – событиями, которые продолжают происходить в Израиле, Палестине и на Ближнем Востоке, когда конфликт тлеет или вспыхивает с новой силой. И то, как мы представляем себе прошлое, может повлиять на наш подход к сиюминутным вопросам, которые ставит перед нами неразрешенный конфликт. Этот случай наглядно иллюстрирует сентенцию «Вся история – это история современности».

Практически невозможно ответить и на еще один максимально общий вопрос: в какой степени неразрешим арабо-израильский конфликт – конфликт, который в принципе не может быть разрешен?21 У читателей будет возможность составить на этот счет собственное, основанное на фактах мнение. Вопреки расхожему представлению, будто все конфликты в конце концов так или иначе разрешимы, некоторые ведущие деятели с обеих сторон изображали современный им конфликт как неразрешимый по самой своей сути. В ожидании окончательного вердикта Парижской мирной конференции 1919 г. по ближневосточному вопросу Давид Бен-Гурион, лидер еврейского лейбористского движения в Палестине и будущий премьер-министр Израиля, призывал остальных делегатов совета ишува (еврейской общины Палестины) без иллюзий смотреть на проблему отношений с живущими по соседству арабами:

Все осознаю́т, что вопрос отношений между арабами и евреями непростой. Но не все понимают, что у этого вопроса нет решения. Нет решения! Это пропасть, и ничто не может ее заполнить. Разрешить конфликт интересов евреев и арабов можно разве что при помощи софистики. Я не знаю, какой араб согласится с тем, что Палестина должна принадлежать евреям – даже если евреи выучат арабский язык [как советовал в ходе дебатов один из сторонников еврейско-арабского сближения]. И мы должны признать это положение дел… а не пытаться придумывать «пути решения»… Мы, как нация, хотим, чтобы эта страна была нашей; арабы, как нация, хотят, чтобы эта страна принадлежала им. Решение вверили мирной конференции22.

Почти зеркальную точку зрения высказал в начале 1932 г. Авни Абд аль-Хади, палестинский юрист, лидер панарабской Партии независимости, а в прошлом – секретарь Фейсала ибн Хусейна (впоследствии короля Ирака Фейсала I) на Парижской мирной конференции 1919 г. В частной беседе с доктором Хаимом Арлозоровым, главой политического отдела Еврейского агентства в Иерусалиме, аль-Хади отрицательно отреагировал на намеки о возможности заключения соглашения между арабами и сионистами, предположительно заявив при этом, что

некоторое время назад он пришел к однозначному выводу: в переговорах и попытках достичь взаимопонимания нет никакого смысла. Цель евреев – править страной, а цель арабов – бороться против их господства. Он прекрасно понимает сионистов и уважает их, но их интересы в корне противоречат интересам арабов; и никакой возможности договориться он не видит23.

В нашем анализе важно признавать и учитывать существование таких прямолинейных, пессимистических и искренних взглядов, высказанных лидерами противоборствующих сторон. Это, в частности, необходимо для того, чтобы избегать опасности выдавать желаемое за действительное в отношении возможного решения этого конфликта. В заключительной главе мы снова вернемся к вопросу, существует ли у него решение.

Разрешение конфликта или управление конфликтом?

Арабо-израильский конфликт, который уже более ста лет сопротивляется всем попыткам урегулирования, ставит под сомнение состоятельность оптимистической посылки, будто все конфликты в конце концов так или иначе разрешаются. Как станет ясно из хронологического обзора, которому посвящена вторая часть книги, и израильтяне, и палестинцы определили свои национальные цели и сформировали убеждения, которые в сопоставлении кажутся несовместимыми даже в своем самом умеренном виде. До сих пор было лишь несколько редких моментов – «окон возможностей», – когда ради достижения компромиссного соглашения стороны, казалось, были одновременно готовы и способны хотя бы частично уступить требованиям друг друга. Но в целом они, похоже, настроены терпеть тяготы будущих войн и дальнейшего кровопролития в надежде, что однажды одержат окончательную победу на своих условиях.

Сказанное заставляет нас учитывать возможность того, что этот конфликт может никогда не разрешиться в общепринятой форме согласованного на международном уровне договора или компромиссной формулы, которая раз и навсегда урегулирует все сохраняющиеся претензии и недовольства. Мы, скорее, имеем здесь дело с конфликтом, которым можно лишь управлять или, в лучшем случае, ограничивать его, удерживая этот неразрешенный спор на низком уровне интенсивности. Такое представление опирается на фундаментальное различие, которое в сфере международных отношений проводят между разрешением конфликта и управлением конфликтом24.

В какой-то момент читатели этой книги могут поймать себя на мысли, что в смущении колеблются между (а) естественной склонностью надеяться и думать, что этому конфликту однажды будет положен конец, что он будет разрешен, и (б) более реалистичной оценкой, что им можно лишь (в лучшем случае) управлять – то есть не давать ему вспыхивать в самых жестоких и разрушительных формах25. Эта неопределенность, мучительная в своей неоднозначности, не удовлетворяющая ни интеллектуально, ни эмоционально, является, как мне кажется, и точным отражением реальности, и неотъемлемой частью любых попыток понять историю и будущее этого конфликта.

«Другой» арабо-израильский конфликт

Задача дать определение конфликту дополнительно усложняется тем фактом, что на локальный арабо-израильский конфликт в Израиле, Палестине и сопредельных территориях накладываются еще и дополнительные слои. Поскольку каждая из сторон уже давно ведет борьбу с целью завоевать симпатии за пределами региона, их противостояние приобрело специфические черты, что проявляется в виде лоббирования политиков в мировых столицах и напряженной борьбы за благоприятное освещение в СМИ. Американский политолог Стивен Спигел назвал свое фундаментальное исследование лоббирования обеими сторонами президентов США и членов американского конгресса «Другой арабо-израильский конфликт» (The Other Arab-Israeli Conflict)26. Лига Наций и ее преемница Организация Объединенных Наций, а также их разнообразные органы и агентства точно так же не раз служили дополнительным полем боя, где сталкивались претензии и встречные претензии сионистов, арабов, израильтян, палестинцев и их сетей поддержки по всему миру27.

Еще одна арена, на которой разворачивается арабо-израильский конфликт, – это зал суда, как метафорический, так и реальный. Как мы увидим, когда будем изучать некоторые из основных противоречий, специалисты по международному праву и эксперты по правам человека выступают с обвинениями или в защиту той или иной стороны в книгах, лекционных залах, СМИ, фильмах и реальных судах. Такая активность породила новую форму конфликта, известную как lawfare («правовые действия», по аналогии с warfare, «боевые действия») – использование права и судов (как внутренних, так и международных) в качестве альтернативы другим способам достижения политических или иных не чисто правовых целей28.

В главах 12 и 13 мы подробнее изучим, как реальный конфликт отражается еще в одной сфере, академической – отражается прежде всего, но не только, в деятельности историков, которые порой оказывают своим студентам и читателям дурную услугу. Рассматривая конфликт через любую из этих внешних, наложенных друг на друга призм, мы рискуем получить искаженный образ, а не точное отражение реального конфликта.

Поддержка и осуждение

И последний фактор, который усложняет все попытки дать определение арабо-израильскому и израильско-палестинскому конфликтам, – это широко распространенная среди авторов и наблюдателей тенденция возлагать вину на одну из сторон и отстаивать интересы другой. При обсуждении того, с чего конфликт начался и почему он продолжается, трудно удержаться от осуждения участников, на которых возлагается ответственность за прошлые ошибки, породившие или усугубившие конфликт, и от критики тех, кто своим поведением и/или политикой, как представляется, преграждает путь к разрешению конфликта или к мирному сосуществованию.

Аналитику почти невозможно рассматривать события или проблемы этого конфликта абсолютно нейтрально, не поддаваясь влиянию своего представления о справедливости или своего стремления отыскать истину. И палестинцы, и израильтяне часто формулируют претензии и требования в терминах собственных представлений о справедливости и правде – и неуважения к ним другой стороны. На страницах этой книги я попытаюсь отразить взгляды сторон, не примыкая ни к одной из них и не возлагая на одну из них какую-то особенную вину. К вопросу поддержки я еще раз кратко вернусь в конце главы 2, а более подробно – в главах 12 и 13, где мы обратим свой взор на специалистов и их способы представления конфликта.

Эта книга встает в ряд других, которые и раньше пытались дать ответ на обманчиво простой вопрос: в чем на самом деле суть арабо-израильского конфликта? Отчасти из-за длительности и сложности конфликта, его составные элементы «непостоянны и не поддаются простому определению», как заметил Хаим Шакед, когда несколько десятилетий назад попытался перечислить основные характеристики этого конфликта29. Люди, поддерживающие ту или иную сторону, дают диаметрально противоположные ответы на этот основополагающий вопрос.

Но как беспристрастному исследователю или наблюдателю разобраться в том, что одни называют истиной, а другие пропагандой, в претензиях и встречных претензиях противоборствующих сторон, в конкурирующих нарративах израильских евреев и палестинских арабов? Именно с такими вызовами и трудностями сталкиваются люди, изучающие этот конфликт. В главе 2 я попытаюсь наметить несколько подходов, полезных для того, чтобы дать этому конфликту определение и понять некоторые его отличительные черты.

Глава 2

И тем не менее определение конфликта

Стороны конфликта – кто они?

Один из способов очертить израильско-палестинский конфликт – поставить два параллельных, эмоционально нагруженных вопроса о его противоборствующих сторонах. 1. Являются ли евреи народом (нацией), имеющим право претендовать на национальное государство на территории, которую они называют Эрец-Исраэль (Земля Израиля), – или же это неполитическое, общемировое религиозное движение, не имеющее конкретных территориальных прав, претензий или устремлений? 2. Являются ли палестинцы народом с собственными национальными и политическими правами и устремлениями, или же они – часть арабского народа, которая не имеет законного права претендовать на отдельную государственность именно в Палестине?

Давайте начнем эту главу с того, что попытаемся дать определение терминам «еврей», «сионист», «израильтянин», «араб», «палестинец» и «мусульманин» и поместить их в контекст. Несмотря на то что любой группе принято позволять определять себя самостоятельно, другие люди – как внутри, так и вне определяемой группы – могут не соглашаться с таким определением и обычно так и поступают. В современных арабо-израильских и израильско-палестинских раздорах каждая из сторон и в самом деле находит причины не соглашаться с самоопределением другой, что придает важные особенности запутанной природе их конфликта.

Евреев можно определить как народ, состоящий из множества этнических, культурных и языковых групп, которые черпают общую идентичность

(а) из иудаизма – монотеистической религии, возводящей свое происхождение к библейской земле Израиля (которая, что мало кем оспаривается, географически соответствует современному государству Израиль и территориям под управлением Палестинской национальной администрации);

(б) биологического происхождения, то есть рождения от матери-еврейки;

(в) и/или сплачивающего социокультурного чувства общности исторических корней, традиций, обычаев, наследия и будущего.

Учитывая такую многокомпонентность, неудивительно, что никто, даже израильский Кнессет (парламент), не смог выработать общепринятого простого определения, кто является евреем. В конце 2016 г. в мире насчитывалось около 14,5 млн евреев, из которых 6,5 млн жили в Израиле, 5,7 млн – в США и чуть более 1 млн – в Европе30.

Начиная с конца XIX в. все большее число евреев предпочитали определять себя как народ, чья идентичность – вдобавок к традиционным и личным духовным связям, а также чувству принадлежности к международному религиозному сообществу – включает в себя национально-политический и территориальный аспекты. Эти евреи стали участниками или сторонниками движения, известного как сионизм. Есть, конечно, евреи не сионисты и антисионисты, которые отвергают такое коллективное определение и считают себя частью исключительно религиозной группы. Однако число евреев не сионистов и антисионистов постепенно сократилось, особенно после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1930-е гг.

Мусульмане, арабы и палестинцы, оглядываясь на долгие века гармоничного сосуществования с живущими среди них евреями, могут сказать, что евреи всегда были – и по-прежнему должны считаться – прежде всего религиозной группой, у которой не может быть политических целей и требований. В статье 20 Национальной хартии Организации освобождения Палестины официально декларируется:

Претензии на исторические или религиозные связи евреев с Палестиной несовместимы с фактами истории и истинным пониманием того, что представляет собой государственность. Иудаизм – религия, а не независимая национальность. Не составляют евреи и единой нации со своей собственной индивидуальностью, так как они – граждане государств, которым принадлежат31.

Но подобные декларации или навязанные извне определения не могут отменить того факта – каким бы щекотливым и неудобным он ни был, – что многие евреи, как внутри, так и за пределами современного государства Израиль, действительно считают себя частью нации или народа, чье сердце (если не тело) в территориальном смысле принадлежит Эрец-Исраэль, Земле Израиля.

Мы используем термин «сионисты» для обозначения людей (в основном, но не только, евреев), которые поддерживают стремление евреев «вернуться в Сион» оттуда, где они оказались в рассеянии после римского завоевания Палестины. Это стремление, дремавшее веками, но поддерживаемое религиозными ритуалами, в середине и конце XIX в. начало находить свое политическое выражение. В последующие пять десятилетий объединенное сионистское движение использовало организационные структуры Всемирной сионистской организации (и ее дочерней организации, Еврейского агентства в Палестине) для продвижения идеи «собирания изгнанных», то есть миграции евреев в Палестину/Эрец-Исраэль. Эта миграция была частью масштабных усилий по построению инфраструктуры будущего «национального дома» на территории, которой в 1917 г. вместо турок-османов начали управлять британцы и которая подлежала разделу в соответствии с резолюцией ООН от 1947 г. Когда в середине мая 1948 г. британцы ушли из Палестины, вспыхнула война, в огне которой родилось государство Израиль, воплощение идей сионизма; в мае 1949 г. оно было принято в ООН. Граждане этого нового государства стали называться израильтянами – не путать с упоминаемыми в Библии израэлитами, или «детьми Израиля». К концу 2016 г. в Израиле проживало чуть более 8,6 млн человек, из которых 6,4 млн – евреи, а 1,8 млн – палестинские или арабские граждане государства Израиль.

Кто же такие арабы? Как уже говорилось в главе 1, арабов можно определить как этнонациональную группу с общими культурными и языковыми корнями, восходящими к древним племенам Аравийского полуострова (территория современных Саудовской Аравии, Йемена и стран Персидского залива). Сегодня в 22 странах Ближнего Востока и Северной Африки проживает более 420 млн арабов. Четыре из этих государств – Ливан, Сирия, Иордания и Египет – имеют с Израилем общую границу, поэтому их иногда называют «противостоящими государствами» в этом конфликте.

Отдельно от этих независимых арабских стран существует еще палестинский арабский народ, который (пока) не контролирует никакого международно признанного государства – хотя Палестина и является полноправным членом Лиги арабских государств. В 2016–2017 гг. по всему региону проживало более 9 млн палестинцев, в том числе:

(а) 1,9 млн в Газе (из них 1,3 млн официально зарегистрированы как беженцы);

(б) 2,9 млн на Западном берегу реки Иордан (из них 801 000 официально зарегистрированы как беженцы).

Вместе эти две группы составляют население Палестинской автономии, или Палестинской национальной администрации (ПНА), все еще не завершившей перехода от статуса оккупированных Израилем территорий к статусу международно признанного независимого государства, хотя на официальном сайте и в официальных публикациях она обозначена теперь как «Государство Палестина». Кроме того, к палестинцам относятся:

(а) 3 152 000 беженцев, зарегистрированных Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и проживающих в 31 лагере в Ливане (450 000), Сирии (527 000) и Иордании (2,2 млн), а также рассеянных по городам Ближнего Востока;

(б) 1,8 млн арабских граждан государства Израиль, потомков тех палестинцев, которые остались на территориях, ставших в 1948 г. еврейским государством32.

Как и в случае с арабскими возражениями против национального переопределения термина «еврей», никакие аргументы, исходящие от людей за пределами Палестины и арабского мира, не могут изменить того факта – каким бы щекотливым и неудобным он ни был, – что с момента упадка Османской империи в начале XX в. все большее число арабоязычных жителей Ближнего Востока прилагали политические усилия к созданию независимого арабского государства или конфедерации государств в регионе. Тот факт, что это представление о единстве так и не воплотилось в реальность, несмотря на столетие периодических попыток, стал источником большого разочарования для всех, кто лелеял эту панарабскую национальную мечту.

То же самое относится и к людям, которые называют себя палестинцами. Как мы увидим в главе 4, арабы, проживавшие на территориях британской подмандатной Палестины, рано начали отождествлять себя с местными лидерами и создавать собственные националистические организации, чьей непосредственной целью было сопротивление сионизму и образование независимого арабского государства. Большинство палестинцев, проживавших на этой территории, считали себя находящейся в опасности общиной, правам и статусу которой угрожает приток еврейских иммигрантов, чья численность и растущая экономическая инфраструктура, по их убеждению, должны были привести к тому, что страна окажется под властью евреев или сионистов. Никакие сомнения в искренности опасений палестинцев или в их самоидентификации как народа, не желающего иметь ничего общего с британской политикой «еврейского национального дома» (см. главу 4), не могут опровергнуть этих фактов.

Наконец, важно осознавать, что для многих принадлежность к арабам или евреям имеет и религиозное измерение. С пришествия пророка Мухаммеда, появления исламской религиозной общины (уммы) в VII в. н. э. и последующего распространения ислама по миру большинство арабов одновременно являются практикующими мусульманами. В Ливане, Египте, Сирии, Ираке и Иордании издавна существуют христианские общины, но исламская история, культура, ценности и идентичность стали неотъемлемым компонентом принадлежности к арабам и жизни в арабских обществах. Мусульманское население Земли выходит далеко за пределы арабского мира и превышает по численности 1,8 млрд человек.

Тот факт, что основные стороны конфликта одновременно являются мусульманами, христианами или иудеями, дополнительно усложняет процесс их определения. Несмотря на то что разная доля всех этих обществ секуляризировалась, значительное число людей по-прежнему идентифицируют себя прежде всего со своей религиозной верой и общиной. То, что мы считаем арабо-израильским или израильско-палестинским конфликтом, в их сознании есть лишь часть более масштабного столкновения религий и цивилизаций. Фундаменталисты – будь то христиане, мусульмане или иудеи – одинаково склонны рассматривать национальную или территориальную борьбу за суверенитет или господство над Святой землей как часть более глубокой и масштабной войны между «богоизбранным» народом (как бы он ни определялся) и истинно верующими с одной стороны и народом, «презираемым» Богом (как бы этот народ ни определялся), неверующими и безбожниками – с другой.

Это религиозное измерение соперничества за землю Палестины/Израиля время от времени выходит на первый план, когда насилие совершается ради защиты святых мест от предполагаемой угрозы, как это произошло в 1928–1929 гг. (см. главу 4). Соперничающие мифологические и религиозные ассоциации со святым городом Иерусалимом также оказались важны в 2000 г., когда из-за них сорвались израильско-палестинские переговоры и произошла вспышка насилия, получившая название «Интифада Аль-Аксы» в честь священной мечети Аль-Акса (см. главу 11). Этот аспект конфликта способен разжечь страсти в любой момент, и бо́льшая часть его участников осознает опасности (и возможности), возникающие при воспламенении глубоких религиозных чувств.

Но даже если не придерживаться такого апокалиптического взгляда на конфликт, с привнесением религиозного измерения в то, что на этих страницах рассматривается в основном как столкновение двух соперничающих национальных движений и общин, связаны и другие важные последствия. Наличие религиозного аспекта отягощает и ожесточает и без того непростой спор, добавляя к нему мотив праведности вместе с уверенностью в окончательной победе над врагом. Выражаясь напрямую, такие потусторонние обертоны только затягивают конфликт и делают его еще более неразрешимым, поскольку еще сильнее дегуманизируют и делегитимизируют противника, обнадеживая тех, кто упорно отказывается даже думать о компромиссе, и обещая награду всем, кто готов совершать акты насилия и мести, исполняя «божественные» предписания. Действительно, как мы видим в последние годы, из горнила национализма и религиозности непрерывно выходят убежденные идеалисты, готовые мстить врагу (а порой и мученически погибнуть) по наущению фанатиков-проповедников и вопреки многим заповедям ненасилия, которые содержатся в общепринятых версиях их религий33.

Каковы важнейшие предметы разногласия между сторонами конфликта?

Здесь полезно провести различие между материальными и нематериальными предметами разногласия. Говоря о первых, мы имеем в виду конкретные, четко определяемые активы, за обладание которыми сражаются стороны. К нематериальным, напротив, относятся психологические и экзистенциальные вопросы, отраженные в зачастую противоречащих друг другу исторических нарративах каждой из сторон.

Список материальных предметов разногласия между арабами/палестинцами и сионистами/израильтянами будет подробно рассмотрен в историческом контексте во второй части этой книги. Для целей введения давайте разобьем их на три группы: (1) суверенитет над территорией, (2) демография, cкупка земельных участков и миграция и (3) границы.

1. Суверенитет над территорией

Обе стороны претендуют на изначальное право собственности на одну и ту же территорию, на право жить там, осуществляя государственный суверенитет (национальное самоопределение). Фактические границы спорной территории (см. также подраздел «»34) несколько размыты. В X и VIII вв. до н. э. здесь существовало несколько израэлитских царств, но позже эта территория веками находилась под властью разных империй35. Четко определенного политического образования под названием Палестина до начала XX в. просто не было. «До прихода британцев в конце Первой мировой войны Палестины не существовало даже как административной единицы»36. За неимением лучшего Организация освобождения Палестины официально определяет Палестину как территорию в границах, установленных британским мандатом с 1922 г.37 Религиозные сионисты прочерчивают границы Эрец-Исраэль в соответствии с библейскими текстами (см. главу 1), а Сионистская организация в 1919 г. представила карту с проектом создания в Палестине еврейского национального дома, границы которого уходили бы далеко на север и восток за пределы территорий, которые Британия в конечном итоге выделила для проекта национального дома еврейского народа38. Несмотря на такую неопределенность, после 1920 г. и палестинские арабы, и сионисты начали претендовать на суверенитет над практически одной и той же территорией к западу от реки Иордан – территорией, которая с 1922 по 1948 г. находилась под управлением Великобритании (см. карту 2.1).

Помимо неясности относительно точных границ один из наиболее острых вопросов между сторонами звучит как «Чья это земля (обетованная)?» – и этот спор неизбежно возвращает нас в древнюю историю. В главе 3 я предложу этот вопрос в качестве первого из одиннадцати основных противоречий, которые в совокупности формируют несовпадающие исторические нарративы арабов, палестинцев, евреев и израильтян. С ним тесно связан вопрос «Чья это земля (фактически)?». Если судить по непрерывности проживания и статусу большинства, то в 1880-х гг., когда сюда прибыли первые группы сионистских первопроходцев и поселенцев, коренным населением Палестины в подавляющем большинстве были мусульмане и христиане. На картах того времени спорная территория обозначалась как районы, принадлежащие Османской империи39. Ничего не поменялось и в 1917 г., когда сюда пришли британцы, немедленно обнародовавшие декларацию Бальфура с обещанием помочь «созданию в Палестине национального очага для еврейского народа». Такое нововведение неизбежно должно было повлечь за собой предоставление особых привилегий меньшинству населения страны, что сделало декларацию Бальфура во многих отношениях исторической и посеяло семена будущего конфликта (см. главу 4).

3. Границы

[Закрыть]

Darmowy fragment się skończył.