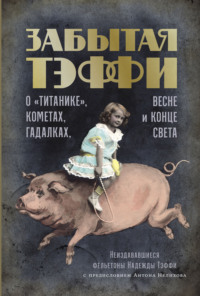

Czytaj książkę: «Забытая Тэффи. О «Титанике», кометах, гадалках, весне и конце света»

Редактор-составитель: Антон Нелихов

Издатель: Павел Подкосов

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта: Ирина Серёгина

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Ассистент редакции: Мария Короченская

Корректоры: Ольга Петрова, Наталья Федоровская

Верстка: Андрей Фоминов

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Предисловие. А. Нелихов, 2024

© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

* * *

Письма к читателю

Предисловие Антона Нелихова

В первом январском номере 1912 года газета «Биржевые ведомости» опубликовала большую анкету с ответами знаменитостей на вопрос, какой день был для них самым счастливым.

Ответов набралось с полсотни, и они получились потрясающе скучными. Казалось, люди отвечали не для праздничного выпуска газеты, а на экзамене или в суде.

«Счастье переживаемой минуты и есть высшее счастье», – написал присяжный поверенный, то есть юрист, Н. Карабчевский.

Директор николаевских судостроительных заводов И. С. Конгиссер ответил силлогизмом: у меня успех чередуется с неудачей, но в общей сложности успехов было больше, поэтому самым счастливым днем следует считать день рождения.

И так все.

Самым счастливым днем называли какие-то мелочи: получение медали, первый выход на сцену или открытие университета. Кто-то кокетничал: счастливейший день еще впереди. Н. К. Рерих декадентствовал и вспоминал про смерть.

С каждым ответом анкета теряла шарм, хотя в ней хватало громких имен: Репин, Маковский, Аверченко. Писатели вымученно острили. Увы, получалась та же казенность, разве что в кружевах красивых слов. Поэтесса Т. Л. Щепкина-Куперник рассказала, что ее счастливые дни очень разные, и сравнила их с рубинами страсти, изумрудами надежды и с переливающимися опалами «фантазий творчества»: «Много, много их… И играют всеми цветами радуги».

Среди тусклых ответов один был ярким, необычным и врезался в память. На фоне остальных он сверкал как сверхновая.

«Самый счастливый день моей жизни был тот, в который прорезался мой первый зуб». Почему? Потому что все вокруг радовались и поздравляли друг друга. «"Эге, – подумала я. – Очевидно, я рождена, чтобы приносить всему миру пользу и удовольствие".

Впоследствии эта ерунда уже ни разу не пришла мне в голову. Потому и день этот считаю в своей жизни самым счастливым».

И подпись: Тэффи1.

В своих рассказах и фельетонах она тоже сильно отличалась от других писателей.

Свою литературную карьеру Надежда Александровна Лохвицкая, прославившаяся под псевдонимом Тэффи, начала поздно, почти в тридцать лет, когда развелась с мужем и, оставив ему троих детей, вернулась из провинции в Санкт-Петербург.

Лохвицкая происходила из интеллигентной, культурной семьи. Ее старшая сестра Мирра в те годы была в зените славы и считалась одной из самых популярных поэтесс, получала премии, печаталась в лучших журналах. Стихи Мирры были чувственными, часто эротическими – про бессмертные ласки и разбившиеся мечты.

Я бледнею, я таю, как воск от огня.

Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня.

Поклонники называли ее русской Сафо и воображали чуть ли не вакханкой, хотя она была серьезной дамой, матерью пятерых детей, большой домоседкой и еще, по словам критика, самой целомудренной замужней женщиной во всем Санкт-Петербурге2.

Надежда Александровна, будущая Тэффи, без особого труда вошла в литературные круги, где вращалась ее сестра. В 1901 году она попробовала свои силы, тоже в поэзии. В журнале «Север» вышел небольшой стишок, подписанный «Надежда Лохвицкая». В нем всего восемь строк, в которые втиснуто сразу несколько штампов: строчка про свободу и борьбу, две строчки про разочарование, строчка, что жизнь прошла и «мечтать смешно». Поразительно, но стих не был ни сарказмом, ни пародией.

Потом Тэффи признавалась, что считает его скверным: «Когда я увидела первое свое произведение напечатанным, мне стало очень стыдно и неприятно. Все надеялась, что никто не прочтет»3. Вряд ли это кокетство. Ее романтические, лирические стихи критика и позже будет считать слабыми, а вот стихотворные пародии и фельетоны неизменно называть блестящими. Они стали изредка появляться на страницах журналов в том же 1901 году.

А в конце 1902 года Тэффи завязала сотрудничество с одной из крупнейших газет империи, носившей удивительно пресное название «Биржевые ведомости». Газета выходила в Санкт-Петербурге, была почтенной по возрасту и респектабельной по воззрениям, придерживалась умеренно либеральных взглядов. Императорскую власть и правительство, конечно, не критиковала, но регулярно печатала претензии к столичным и провинциальным властям. Для обывателя она была скучной. Даже ее фельетоны навевали тоску уже названиями. Все они были на очень серьезные темы: «Что читает народ?», «Работа интеллигента», «Нет денег на школы», «Феминизм в провинции», «Куда девались миллиарды?»

В октябре 1902 года газета решилась обновить редакционную политику. В ней появились иллюстрации и легкая рубрика «Картинки и разговоры» с историями о будничной жизни Петербурга, а в воскресных номерах стали печататься «подвальные», то есть помещенные внизу страницы, бойкие фельетоны.

В декабре Тэффи опубликовала в «Биржевых ведомостях» сатирический стих4, а в январе 1903 года в газете начали выходить ее небольшие Письма к провинциалке. Они были чем-то средним между фельетоном и художественной миниатюрой.

Начало вышло скомканным. Тэффи писала письма от имени лирической героини – девицы Лили, которая с замечательной непосредственностью размышляет о столичной светской жизни.

Вероятно по недосмотру верстальщика, первое письмо вышло с подписью «Лили». Второе опубликовали тоже неверно, ошибившись в псевдониме – Теффи. И только третье – правильно: и Лили, и Тэффи, как, видимо, и задумывалось с самого начала.

Письма выходили в воскресных номерах, скоро Тэффи стала публиковать и фельетоны уже от своего имени. Писала на те же темы: художественные выставки, гадалки, погода, дачная жизнь, болтовня.

Фельетоны были легкими, живыми и неизменно ироничными, что выглядело внове. Юмора, тем более иронии, другим фельетонистам не хватало. Бывали сарказм, критика, насмешки, но ирония – нет. Этим фельетоны Тэффи заметно выделялись среди прочих. И еще они отличались прекрасной художественной отделкой.

К концу 1903 года Тэффи попробовала себя в коротеньких рассказах. Все в тех же «Биржевых ведомостях» вышел впоследствии ставший знаменитым рассказ «Выслужился»: как туповатый мальчик на побегушках подслушал совет торчать у хозяев на виду и стал мешать им постоянными визитами. Или рассказ «Уборка к празднику. (Из записок разведенного мужа)»: как мужчина не вынес генеральной уборки к Пасхе, когда вся квартира встала вверх ногами, и решил развестись с женой.

Тэффи расписалась. В «Биржевых ведомостях» регулярно выходили ее фельетоны и, реже, рассказы, путевые заметки, сатирические и романтические стихи.

Иногда она отдавала рукописи в другие редакции. Ее печатали крупный журнал «Нива», сатирические «Красный смех», «Зарницы», «Сигнал».

Была ли Тэффи знаменитой? Едва ли.

Примерно в те годы к ней заглянула Щепкина-Куперник (та самая, что дни счастья сравнивала с «рубинами страсти») и едко написала о ее бедности и неустроенности: жила Тэффи где-то на Лиговке, «в более чем скромных меблированных комнатах», из дивана торчали мочало и конский волос, а на столе в бумаге лежал очень «по-студенчески» скромный обед – сыр, масло, колбаса5. А Тэффи между тем уже было хорошо за тридцать.

Следующим ее шагом к славе стала газета «Новая жизнь» – недолгий совместный проект большевиков и декадентов, которым руководил В. И. Ленин. Тэффи опубликовала в том числе злободневное стихотворение «Пчелки». Оно про пчелок, которые трудятся без остановки, но однажды видят бал, где трутни веселятся в сшитых пчелками роскошных нарядах, и пчелки все-все понимают. Ночью они принимаются делать длинное красное полотнище – «кровавое знамя свободы».

Тэффи вспоминала, что «Пчелок» читали на сходках и митингах. Левизна и протест были модными.

Когда первая русская революция затихла, Тэффи продолжила печатать рассказы и фельетоны, в основном в тех же «Биржевых ведомостях». Недолгое время писала рецензии на книги в газете «Речь». Опубликовала несколько коротеньких юмористических пьес.

Небольшую, буквально на десять минут, пьеску «Круг любви, или История одного яблока» ставили во многих городах. В ней говорилось, как менялось представление о любви. Вначале о любви рассуждают обезьяны и самец сокрушается, что не может выказать любовь иначе, чем вилянием хвоста. Затем на сцену выходит рыцарь и ругается, что из-за любви прекрасной дамы должен отправляться на подвиги.

Прославилась миниатюра благодаря сценке, где поэт-декадент признается в любви к козе:

Молчите… Все равно… Я знаю – вы коза…

Но ваши гордые и властные глаза

Легендою цветут нездешней красоты…

Позволите ли мне вам говорить на ты?6

Возвращается все опять к обезьянам.

Широкой известности все это по-прежнему не приносило. В 1909 году Тэффи признавалась, что за восемь лет «ничем не выдвинулась» и на своем творчестве ничего толком не зарабатывает7. Вскоре после этого она получила предложение стать штатным фельетонистом московской газеты «Русское слово».

«Русское слово» было популярнейшей газетой, выходило стотысячными тиражами, а в 1917 году первым в России преодолело тираж в миллион штук. От других оно отличалось прекрасной публицистикой и замечательным литературным отделом. «Русское слово» печатало новые стихи и рассказы Бальмонта, Куприна, Горького, Бунина, и даже Л. Н. Толстой опубликовал здесь огромный очерк «О Шекспире и о драме».

При этом газета оставалась крепким информационным изданием, с большим штатом корреспондентов. Ее редактор В. Дорошевич говорил, что «Русскому слову» надо в каждом городе найти человека, готового для него писать. Отделения газеты работали в Лондоне, Берлине, Париже, Токио. Поток телеграмм и телефонных звонков был таким огромным, что московский телеграф открыл специальное отделение для «Русского слова»8. Информация газеты порой опережала официальные сообщения агентств.

По убеждениям газета считалась либеральной: умеренно-патриотической и умеренно-оппозиционной, а в общем старалась стоять на позициях здравого смысла. Или, по словам конкурентов, подлаживалась под настроение толпы. В отличие от большинства газет, «Русское слово» не только рассказывало, что происходит в стране и мире, но и объясняло происходящее. Такое было внове, и популярность «Русского слова» росла. Вместе с ней росла популярность тех, кто здесь печатался. Блок как-то подсчитал, что один его стих в «Русском слове» прочитает минимум 2,5 миллиона человек9. Вряд ли он ошибался.

И карьера Тэффи выстрелила как из пушки. В «Русском слове» она печатала фельетоны в среднем раз в неделю, иногда больше, иногда брала отпуск. Ее тексты привлекали живым языком и тонким юмором.

Взятый в самом начале стиль Писем к провинциалке остался неизменным. Фельетоны Тэффи стали своего рода письмами к читателю. Легкими, часто парадоксальными и неизменно литературными. Тэффи вплетала в них явно придуманные виньетки, воспоминания и диалоги, которые выпукло показывали разные бытовые ситуации.

Ее фельетоны обходились без штампов и обветшалых шуток, были ироничными и легкими. Выглядело непривычно. Вероятно, они вызывали недоумение и у сотрудников «Русского слова», потому что (по воспоминаниям Тэффи) редактор В. Дорошевич однажды сказал, что Тэффи надо оставить в покое и не требовать от нее злободневности: «Пусть пишет о чем хочет и как хочет… Нельзя на арабском коне воду возить»10.

Фельетоны получались не на злобу дня, а на злобу вечности. Тэффи брала какую-нибудь жизненную, порой банальную, ситуацию и поворачивала ее так, что в ней приоткрывалось что-то новое, фундаментальное и очень важное. Главными ее темами стали, конечно, людские глупость и пошлость. Области, по словам рецензента, поистине неисчерпаемые11. «Человек человеку, в представлении Тэффи, отнюдь не волк: но, что делать, изрядный-таки дурак!» – писал А. Амфитеатров12.

Говоря о творчестве Тэффи, современники чаще всего упоминали два слова. Первое – «тонкость». Второе – «изящество». Заезженным стало и сравнение Тэффи с покойным Чеховым, который тоже смеялся со слезами и тоже умно и грустно.

Про свое сочетание юмора и грусти Тэффи шутила не раз. Однажды написала: «Я родилась в Петербурге, а как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее»13.

Свои тонкость и изящество тоже, как и все другое, объясняла шуткой: мол, грубый смех не подходит женщинам.

«Женщины инстинктивно боятся неизящного и грубого смеха.

Смех портит форму рта. Он некрасив, неизящен ‹…›. Громко хохотать, захлебываясь от смеха, тоже не эстетично.

Улыбаться, напротив того, очень мило: чуть-чуть блестят зубки и на щеках выступают ямочки. Поэтому и в юморе своем женщины скорее улыбаются, чем смеются. Улыбаются порой очень тонко, остро и ядовито, но всегда красиво»14.

В 1910–1914 годы Тэффи поднялась на пик славы, которая стала, без сомнения, всероссийской. В десятках городов ставили ее фарсы и оперетки, например, «Топси», которую она написала вместе с учеником Римского-Корсакова, композитором П. Черновым. Оперетка была «из негритянской жизни» и со многими танцами15.

Ее тексты экранизировали. Артисты читали ее рассказы со сцены. Песни на ее стихи исполнял Александр Вертинский. Другой популярный певец пел шуточный стишок Тэффи про птичью свадьбу:

И все ушли, лишь сыч-остряк

Остался допивать коньяк16.

Тэффи стала звездой первой величины, парфюмеры выпускали духи «Тэффи», кондитеры – конфеты с таким же названием. Тэффи шутила: однажды съела целую коробку именных конфет и с тех пор пресытилась славой. И еще шутила, что в ее честь стали называть собак: это ли не слава?

Лучший показатель: финансовый успех. Только от «Русского слова» она стала получать тысячу рублей в месяц17. На наши деньги это примерно миллион в месяц. Приносила доход продажа прав на постановку опереток и миниатюр. Несколькими тиражами в год расходились сборники ее рассказов, причем все они состояли из недавних газетных публикаций.

За год Тэффи печатала в газетах и журналах, в первую очередь уже в «Русском слове», более полусотни прозаических миниатюр, фельетонов, этюдов, рецензий. Раз в год-полтора выбирала из этой груды два-три десятка, чтобы издать книгу. Так делали многие «газетные писатели». В числе предшественников Тэффи был и Чехов.

Для сборников выбирала в основном художественные рассказы. Тексты почти не правила. Литературную правку не любила и, по собственному признанию, старалась сразу писать набело. За бортом оставался огромный массив фельетонов, написанных по разным случаям. Их называли однодневками, редко кто решался собирать их в сборники. Коллега Тэффи по «Русскому слову» А. Яблоновский говорил, что издавать фельетоны отдельной книжкой не принято, потому что они, как булка, уже на следующий день считаются черствыми18.

С началом войны 1914 года у Тэффи наступила творческая пауза. Ее рассказы и фельетоны выходили реже и явно проигрывали предыдущим. Наступившая реальность не поддавалась тонкой изящной акварели. Художник, привыкший рисовать цветы, вряд ли напишет монументальный холст про Куликовскую битву.

Лучшие рассказы и фельетоны этого времени были о привычных для Тэффи героях. Например, про дурачка из миниатюры «Впечатлительная натура», который с упоением рассказывает, как немцы пришли в деревню и больше всего его впечатлили караси из спущенного ими пруда. «Во какие! Жир-р-рные! Потом побежали немцы и карасей побросали – мне полведра осталось. Га! Во какие!»

Затем пришли одна революция и другая, следом за ними разруха, беспорядки, хаос, голод. Творчество Тэффи стало грубее, острее и злее: прежней фактуры почти не осталось, а новая не давалась ее таланту. Тэффи стала много писать о политике, чего прежде старалась избегать. Особенно много о большевиках. Она их на дух не переносила и видела в них дураков, которых осмеивала годами и которые вдруг стали вершителями судеб целой страны.

В 1919 году Тэффи покинула Россию, перед отъездом в очередной раз сменив фамилию. После девичьей (Лохвицкая) у нее была фамилия первого мужа – Бучинская, затем двойная (с прибавлением фамилии второго мужа) – Бучинская-Щербакова19. Накануне эмиграции она стала просто Тэффи Надеждой Александровной.

Через Украину она добралась до Константинополя, оттуда в Париж.

Начался зарубежный и гораздо более долгий период ее творчества.

Вновь в газетах, уже эмигрантских, стали выходить ее фельетоны и рассказы, которые время от времени Тэффи собирала в сборники. Это была другая Тэффи. Ушли задор и легкость.

Ее современник, философ Лев Шестов, придумал жанр философских биографий и искал в жизни знаменитых людей ключевой момент, когда они сломались и стали видеть подлинную, страшную изнанку мира: бессмыслицу, неустроенность, неотвратимость смерти и страданий.

Про Тэффи, которая жила в Париже недалеко от эмигранта Шестова, он не писал. Но очевидно, что ее стержень сломался во время войны, революции и эмиграции. И она, как писал Амфитеатров, шагнула «из светлого пушкинства в сумрачное гогольство»20.

Тэффи стала писать для узкого круга эмигрантов и про них: про пошлость, неустроенность и нелепость быта, про неприкаянность и ненужность. Эмигрантский Париж она поначалу без обиняков называла «нашей загробной жизнью», где никто не может работать и все занимаются только тем, что вспоминают прошлое и подводят итоги21.

Писала недобро. Да и как писать за гробом? Стали нарастать мотивы одиночества, тоски, отчаяния и смерти. Она признавалась: «Хочу переменить ремесло. Литературой жить больше нельзя. Невыгодно и скучно»22. И привычно отшучивалась: мол, пишу голой техникой. «Пишу… будто чулки вяжу. Одной техникой»23.

И еще говорила, что лучший период ее творчества «был все же в России»24. В фельетоне тридцатого года пыталась объяснить почему. Например потому, что французы навсегда останутся для нее чужими. Вот она глядит на кондуктора метро и понимает, что французский писатель может запечатлеть его парой штрихов так же, как она изображала русских персонажей. «Какой-нибудь жест, оборот фразы, мелкая, незначущая для нас деталь – и он закончен». Но для нее это невозможно: «Почувствовать настолько, что сможешь за него говорить, думать и поступать? Никогда»25.

Оставалось писать про все более исчезающий, растворяющийся мир эмигрантов и, еще, воспоминания. Подобно многим писателям-эмигрантам Тэффи увлеклась мемуарами. По меткому замечанию критика, именно воспоминания стали главной печатной продукцией писателей-эмигрантов26.

В ее рассказах и фельетонах становилось все меньше юмора и все больше элегии, нежности и жалости. Это были рассказы и фельетоны другой Тэффи, которая вдруг повернулась к читателю своим вторым, плачущим ликом. Ироничный, дореволюционный лик проглядывал все реже и реже.

В этом она тоже повторила путь своего учителя в литературе – Чехова, пройдя от задорного молодого смеха до элегии поздних чеховских персонажей, от Антоши Чехонте и Человека без селезенки к Антону Павловичу Чехову. Герои ее эмигрантских рассказов выглядят словно реинкарнации чеховских. И как Чехов, Тэффи осталась в народной памяти юмористом. Но, если сложить все ее произведения, грустных, послевоенных и эмигрантских окажется больше.

История посмертных публикаций Тэффи своеобразна.

В Советском Союзе ее не издавали за редким исключением. В девяностых начали регулярно печатать сборники ее произведений, и почти все они состояли из ранних юмористических рассказов.

Отдельными томиками вышли ее стихи. Были переизданы некоторые пьесы. Не раз издавались воспоминания. Вышло два собрания сочинений: в семи и пяти томах. Фельетоны при этом оставались несобранными, разбросанными по страницам газет. В собраниях сочинений они тоже представлены очень скромно. Неожиданным исключением стали фельетоны 1916–1919 годов, вышедшие отдельным изданием27. Кроме того, недавно была переиздана часть фельетонов эмигрантского периода28.

На страницах дореволюционных и эмигрантских газет оставались сотни ее произведений, в основном фельетонов. Как и рассказы, они разбиваются на две части. Во-первых, бойкие дореволюционные. Во-вторых – более элегические и серьезные эмигрантские.

В сборнике, который вы читаете, впервые собраны ее дореволюционные фельетоны: почти сотня публикаций 1903–1914 годов, главным образом из «Русского слова» и «Биржевых ведомостей». Они не только показывают малоизвестную и блестящую грань творчества Тэффи, но и позволяют живо увидеть жизнь обывателей поздней Российской империи. Как ни странно, она мало отличалась от современной. Барышни в те годы красили волосы в зеленый цвет. По улицам расхаживали эпатажные футуристы, которые вели себя как нынешние блогеры. Входили в моду татуировки, были популярны гадалки, а женский шопинг служил неизменным предметом для шуток.

Про многое из этого с тонкостью и изяществом писала Тэффи. Ее наблюдения за мелкими штрихами жизни, за простыми людьми и их крошечными делами, радостями и проблемами звучат так, словно написаны сегодня.

Секрет прост. Человек мало меняется, и зоркий взгляд Тэффи превращал ее фельетоны из газетных однодневок, из черствеющих булок в литературу, которая лежит вне времени. Говоря высоким слогом, у нее получались фельетоны для вечности. Которые рассказывают не про ушедшие сто лет назад события, а про обычную человеческую жизнь, или, словами Тэффи, про наше с вами житье-бытье.