Czytaj książkę: «Schwarze Jahreszeiten»

Michał Głowiński

Schwarze Jahreszeiten Meine Kindheit im besetzten Polen

Aus dem Polnischen von

Peter Oliver Loew

Mit einem Nachwort von

Anna Artwińska

Herausgegeben von

Anna Artwińska

und Peter Oliver Loew

Impressum

Die polnische Originalausgabe ist in 3. Auflage 2002 bei

Wydawnictwo Literackie, Krakau unter dem Titel Czarne sezony erschienen.

© by Michał Głowiński

© by Wydawnictwo Literackie, Krakau 2002

All rights reserved.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.

© der deutschen Ausgabe 2018 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.

Lektorat: Anna Frahm, München

Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau

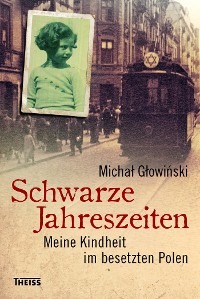

Einbandabbildungen: Porträt des Autors als Kind © Michał Głowiński.

Das Bild wurde im Jahr 1938 aufgenommen. Es existieren keine Fotografien von Michał Głowiński aus der Zeit des Krieges. Hintergrundbild: Straßenbahn mit dem Davidstern im Warschauer Ghetto, 1940/41; © akg-images/East News

Einbandgestaltung: Harald Braun, Berlin

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-3663-7

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978-3-8062-3754-2

eBook (epub): 978-8062-3755-9

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Zur Erinnerung an meine Eltern,Felicja geb. Rozenowiczund Henryk Głowiński

Inhalt

Vorwort von Michał Głowiński

Bruchstücke aus dem Ghetto

Das Wort

Die Farbe

Straßenszenen

Anblicke des Todes

Der Keller

Der Weg zum Umschlagplatz

Das Törtchen

Emil

Großvaters Selbstmord

Die Bohnen und die Geige

Das Verlassen

Der Lange

Die schwarze Stunde

Offene Abendgespräche

Die Villa in der ulica Odolańska

Das Haus unter den Adlern

Eine Viertelstunde in der Konditorei

Der rothaarige Jasio

Der Tod von Schwester Longina

An einem Sonntagnachmittag

Eine Laus auf dem Barett, der Ornat und die Schuhe

„Misjudeja”

Ich habe den Heiland erschlagen

Bücher, die ich in jungen Jahren nicht gelesen habe

„Auch Deutsche sind Menschen”

Anhang

Bilder aus dem Familienarchiv des Autors

Anna Artwińska: Stufen der Erinnerung. Michał Głowińskis autobiographisches Schreiben über die Shoah

Die Herausgeber im Gespräch mit Michał Głowiński – „Schwarze Jahreszeiten” revisited

Anmerkungen

Abbildungsnachweis

Vorwort von Michał Głowiński

Als ich begann, diese Berichte niederzuschreiben, ahnte ich nicht, dass daraus ein Buch werden würde. Jeder von ihnen ist die Aufzeichnung einer Erfahrung, entstanden aus Blitzlichtern einer Erinnerung, die nicht die gesamten Vorkommnisse umfasst und nicht mein ganzes Leben in jenen Jahren und meine Überlebensgeschichte umspannt. Die Erzählungen haben unterschiedlichen Charakter; es lag mir nicht daran, sie zu vereinheitlichen. Ich war nicht in der Lage, zusammenhängend Bericht zu erstatten – zu groß waren die Erinnerungslücken – und ich hielt es für unangemessen, für nicht zielführend, diese Lücken mit Vermutungen, Erfindungen oder auch mit Informationen zu füllen, die ich aus in unterschiedlicher Form zugänglichen Quellen hätte schöpfen können. Erinnerungsblitze haben ihr eigenes Recht; sie befreien einen von der Sorge um die Folgerichtigkeit, sie begründen den fragmentarischen Charakter, ja sie setzen ihn geradezu voraus. Und sie motivieren Heterogenität. Ich schreibe darüber, woran ich mich erinnern kann, und wenn ich mir über etwas unsicher bin, erwähne ich das ausdrücklich. Der Leser sollte sich nicht wundern, wenn er hier oder da der Formel „ich weiß nicht” begegnet. Diese Erzählungen berichten lediglich über das, was ich erfahren und erinnert habe. Indem ich mich darauf beschränke, was ich am eigenen Leib erfahren habe, indem ich ausschließlich über mein Schicksal erzähle, und manchmal über jene, die auf dieses Schicksal einwirkten, möchte ich meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, nichts zu wiederholen, was schon gesagt worden ist, was bekannt oder gar allgemein verfügbar ist, auch wenn ich hoffe, dass ich den Berichten damit nicht ihren allgemeineren Sinn nehme.

Bruchstücke aus dem Ghetto

Das Wort

Ich erinnere mich daran, wie ich es zum ersten Mal hörte. Gleich zu Beginn des Kriegs, unmittelbar nach der Niederlage. Es kam mir zu Ohren, als man beratschlagte: Werden sie uns im Ghetto einsperren oder nicht? Ich wusste nicht, was dieses Wort bedeutet, war mir jedoch darüber im Klaren, dass es mit einem Umzug zusammenhängt. Ich erkannte, dass die Erwachsenen mit Schrecken davon sprachen, doch bildete ich mir ein, dass es ein interessantes Abenteuer werden würde. Und schließlich stellte ich mir vor, dass dieses geheimnisvolle und unverständliche Ghetto ein riesiger, vielstöckiger Wagen sei, der durch die Straßen der Stadt fuhr, gezogen von einem Dutzend Pferden. In einem solchen Wagen würden sie uns unterbringen, wir würden dort einziehen – das wäre sicherlich aufregend interessant und unterhaltsam. Ich stellte mir vor, dass es dort viele verschiedene Treppen geben würde, sodass man bequem von einem Stockwerk ins andere laufen kann, auch an Fenstern würde es nicht fehlen, nichts würde also im Wege stehen, um die unbekannte Welt zu betrachten. Dieses fantastische Fuhrwerk stellte ich mir wie einen Leichenwagen vor, eine schwarze Todeskutsche, wie man sie in unserer Stadt sah. Rasch sollte ich aber die Gelegenheit haben, mich von diesen kindlichen Phantasmagorien zu trennen – wir zogen tatsächlich um, doch wurde das nicht zu einem faszinierenden Abenteuer. Die präzise Bedeutung des Wortes sollten mich in der unmittelbaren Zukunft die direkten Erfahrungen lehren. Schon bald hegte ich keinen Zweifel mehr an seinem Sinn, obwohl es noch vor Kurzem so geheimnisvoll, exotisch, fesselnd geklungen hatte.

Die Farbe

Diesen von Mauern umgebenen Raum verstehe ich noch immer nicht, ich kann ihn nicht begreifen, nicht beherrschen, ich vermag nicht, die Prinzipien zu erkennen, die ihn organisierten, für mich stellt er immer noch ein Chaos dar, das sich nicht ergründen lässt. Und das geschieht nicht nur, wenn ich mich an ihn erinnere, wenn ich versuche, mich an ihn so zu erinnern, wie ich ihn damals wahrnahm, als ich darin eingeschlossen war. Es ist auch so, wenn ich auf die Karte des jüdischen Wohnbezirks blicke, der so schnell zu einem Gebiet des kollektiven Todes werden sollte. Für mich ist er ein Gewirr von Straßen geblieben, die auf eine Weise miteinander verbunden waren, die ich nicht fassen kann. Ich kann in seinem Inneren nicht diejenigen Orte ausmachen, an denen wir wohnten, nicht erklären, was in meinem damaligen Empfinden fern war und was nahe lag, obwohl ich heute weiß, dass diese räumlichen Vorstellungen keine objektive Dimension besaßen. Denn hinter den Mauern entwickelten sich – wie in jedem Gefängnis, in jedem Lager oder, allgemeiner, an allen Orten, die als Strafkolonie bezeichnet werden können – diese Beziehungen auf eine ganz eigene Weise. Das Straßengewirr ist in meiner Erinnerung keinen Augenblick leer. Natürlich hielt ich mich hier nicht auf, wenn Polizeistunde herrschte und wenn naturgemäß alles menschenleer war. Ich habe diese Wege am Tag gesehen und war einer in der Menge, einer dichten Menge, durch die man kaum hindurchkam.

Das Ghetto ist in meiner Erinnerung ein formloser Raum ohne ordnende Idee, ein Raum, den man mit Mauern umschlossen und ihm damit den Sinn genommen hatte, so wie man den Menschen den Sinn nahm, die hineingepfercht wurden. Ich kann mich jedoch an seine Farbe erinnern, eine eigentümliche und einzigartige, eine Farbe, durch die sich vielleicht jedes kollektive Unglück auszeichnet. Eine grau-bräunlich-schwarze Farbe, einzig in ihrer Art, bar jedes lebendigeren Farbtons, jedes bereichernden Elements. Vor Augen ist mir die Monochromatik des Ghettos geblieben, die vielleicht am besten durch das Wort „ausgeblichen” beschrieben wird. Denn eigentlich alles war ausgeblichen, unabhängig davon, welche Farbe es ursprünglich besaß, und unabhängig vom Wetter. Diese Ausgeblichenheit konnte selbst durch die intensivsten Sonnenstrahlen nicht belebt oder zumindest leicht gefärbt werden. Aber hat überhaupt jemals die Sonne über dem Ghetto geschienen? Kann sie denn dort scheinen, wo es keinen Zentimeter Grün gibt?

Die Farbe des Ghettos ist in meiner Erinnerung die Farbe des Papiers, mit dem man die auf der Straße liegenden Leichen bedeckte, ehe sie fortgebracht wurden. Sie gehörten fest zur Stadtlandschaft, denn die Straße war nicht nur ein Ort plötzlicher und unerwarteter Tode, sie war auch ein Ort langsamen Verendens – vor Hunger, wegen Krankheit, aus allen möglichen weiteren Gründen. Die Zeit des großen Sterbens endete im Ghetto nie. Die mit einem Bogen Papier bedeckten Leichen beeindruckten mich immer sehr. Es war dieses Papier, das für mich zum Inbegriff des Todes wurde, zu einem seiner Symbole. Ich vermag die Farbe nicht zu beschreiben, durch die es sich auszeichnete, ich habe nie mehr so ein Papier gesehen, doch glaube ich, dass die Bezeichnung „ausgeblichen” den Dingen am nächsten kommt, ihnen am ehesten entspricht. Diese farblose Farbe – weder weiß, noch aschgrau, noch grau – bezeichnet die Farbgebung des Ghettos, gibt ihr den Ton.

Und diese Ausgeblichenheit hat sich meinem Verstand dauerhaft eingeprägt. Deshalb wunderte ich mich, als ich sie plötzlich wiedersah, real und gegenständlich geworden. Ich sah sie im Kino, in Andrzej Wajdas Schwarz-Weiß-Film über Janusz Korczak. Doch war das kein gewöhnliches Schwarz-Weiß, und das nicht nur, weil der Regisseur in einer Zeit darauf zurückgriff, in der das Kino von Farbe dominiert wurde. Es war nicht gewöhnlich, weil es die Farbe des Ghettos wiedergibt, dieses grenzenlose Grau ohne Eigenschaften. Als ich den Film sah, glaubte ich meinen Augen kaum, dass ich diese ausgeblichene Farbe sehe, die eigentlich die Negation von Farbe ist, und zwar genau in der Form, in der sie sich für Jahrzehnte in meiner Erinnerung festgesetzt hatte. Allein schon wegen dieser Wiedergabe der Ghetto-Farbe bin ich Andrzej Wajda dankbar für diesen ungewöhnlichen und wichtigen Film, gegen den einige Fanatiker schwer begreifliche Vorwürfe erhoben haben.

Straßenszenen

Ich überlege, was mir von den Ghettostraßen in Erinnerung geblieben ist – außer einem ganz allgemeinen Bild, in dem sie einem labyrinthischen Netz gleichkommen, durch das kein einsamer Wanderer irrt, sondern eine erniedrigte, systematisch aller Güter beraubte Menschenmenge, die sich noch nicht ganz darüber im Klaren ist, dass man ihr das höchste Gut nehmen wird: das Leben. Es ist wenig geblieben, einige Bruchstücke, Einzelheiten, die für das Allgemeinwissen eine geringe Bedeutung haben, für mich aber als meinem Bewusstsein tief eingeprägte Spur jener Orte und jener Zeiten wichtig sind.

Ich weiß nicht, warum sich gerade diese Szene meiner Erinnerung so tief eingeprägt hat, weil sie nichts an sich hatte, was ein wenige Jahre altes Kind faszinieren konnte: Ich ging mit jemandem aus der Familie – diesmal nicht mit Mutter – durch eine der überfüllten Straßen, und auf einmal sah ich auf der Fahrbahn eine Rikscha oder eine Droschke (Aber gab es im Ghetto damals Droschken? Es war eine der Natur beraubte Welt; ich erinnere mich nicht, dort jemals ein Pferd gesehen zu haben. Und darin ein festlich gekleidetes junges Paar, das offensichtlich von der Hochzeit kam. Die Frischvermählten wirkten glücklich, der Bräutigam hielt die Hand seiner Begleiterin. An diesen Schnappschuss ohne größere Bedeutung erinnere ich mich sicherlich aus zwei Gründen. Zunächst deshalb, weil er ein wenig aus einer anderen Welt stammte, über das hinausging, was die Realität ausmachte, in der ich lebte. Nicht ausgeschlossen, dass ich die Szene gesehen habe, als wäre sie aus einem Märchen. Es gab aber noch einen zweiten Grund: Das Paar kam zwar nicht in einer vergoldeten Karosse von seiner Hochzeit, zog aber dennoch die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich, die ihre Abneigung nicht verbargen: Eine Hochzeitsreise, selbst wenn sie nur von einer Straße des Ghettos in eine andere führte, passte offensichtlich nicht zur Wirklichkeit, sie schien unstatthaft zu sein. Ich erinnere mich daran, dass ein Junge dem Bräutigam zurief: „He du, halt sie fest, sonst läuft sie dir weg!” Vielleicht überlagert sich diese Szene mit einer anderen, von einem anderen Tag und einem anderen Ort – das mag ich nicht ausschließen –, doch scheint es mir, als hätte ich damals gesehen, wie die Deutschen die Ghettostraßen filmten. Das Bild des Brautpaares sollte vielleicht die Propagandathese unterstützen, dass im Warschauer Ghetto Ruhe herrsche und das Leben normal verlaufe.

Das nächste Straßenfragment, das mir in Erinnerung geblieben ist, besitzt einen ganz anderen Charakter, schon allein deshalb, weil es sich nicht um ein einmaliges und ungewöhnliches Ereignis handelte, sondern um eine sich mit großer Regelmäßigkeit wiederholende Szene; vielleicht wäre es nicht übertrieben, wenn man sie alltäglich nennen würde. Wenn ich zu dem von Fräulein Julia und Frau Bronisława erteilten geheimen Unterricht ging, stieß ich auf meinem – im Übrigen kurzen – Weg auf einen nicht mehr jungen, ausgemergelten Mann, der Geige spielte. Er fiedelte immer dieselbe Melodie; von einem der Erwachsenen erfuhr ich, dass es ein Fragment aus Mendelssohns Violinkonzert war. Man sagte, dass dieser Geiger vor dem Krieg Mitglied des Warschauer Philharmonieorchesters gewesen sei, erst das Ghettoelend habe ihn auf die Straße getrieben. Ich habe seine Gestalt immer noch vor Augen. Es war so wenig von ihm da, dass er in dem weiten grauen Mantel verschwand, der wohl in den guten Vorkriegszeiten maßgeschneidert worden war, nun aber an ihm herunterhing, als sei er für drei Kerle wie ihn gedacht. Er spielte stets, unabhängig vom Wetter, in einem Hut. Und auch dieser schien viel zu groß für ihn zu sein, sein Gesicht versteckte sich im Schatten der breiten Krempe. Alles, was mit ihm zu tun hatte – außer der Melodie, die er seiner Geige entlockte –, war grau, harmonierte also mit der allgemeinen Farbe des Ghettos. Ich weiß nicht, ob man ihm Spenden zuwarf, ich bin nicht in der Lage, mir vorzustellen, wie er sie einsammelte, denn seine beiden Hände waren mit dem Instrument beschäftigt. Es ist ihm wohl gelungen, etwas zu bekommen, denn er spielte ja jeden Tag, aber diese Summen genügten nicht, um die grundlegendsten Bedürfnisse zu stillen. Elend und Hunger prägten sich seinem Aussehen immer deutlicher auf. Ein in einen Mantel gehülltes, Geige spielendes Skelett.

Anblicke des Todes

Ich habe schon die auf den Straßen liegenden, mit Papier bedeckten Leichen erwähnt. Ihr Anblick war die erste Begegnung mit dem Tod in meinem Leben – und hat sich meiner Vorstellungswelt tief eingegraben. Doch war es nach wie vor ein anonymer und unpersönlicher Tod, denn ich kannte keinen von denen, die ihr Leben auf den Ghetto-Bürgersteigen vollendeten. In der Zeit des großen Sterbens konnte sich aber auch die kindliche Erfahrung des Todes nicht auf derlei Fälle beschränken, sie breitete sich überall aus und nahm persönlichere Dimensionen an. Rasch begriff ich, worauf dies beruht: Es gab einen Menschen … und plötzlich gibt es ihn nicht mehr. Die Bewusstwerdung dieser Tatsache verband sich mit Entsetzen, rief eine schwer beherrschbare Angst hervor. Es kommt mir heute, nach Jahren, so vor, dass ich mich selbst unter den Bedingungen des Ghettos nicht an sie gewöhnen konnte, wo der Kontakt mit dem Sterben zu den alltäglichen, normalen und banal gewordenen Dingen gehörte.

Meine erste Erfahrung des Todes, die nicht nur aus dem Anblick von auf der Straße liegenden Körpern bestand, hängt nicht mit dem Ableben einer mir nahestehenden oder mir überhaupt näher bekannten Person zusammen. Sondern mit jemandem, den ich einige Male gesehen hatte; ich wusste noch nicht einmal, wie er hieß (und ich weiß es bis heute nicht). Es war ein großer, sehr magerer und leicht gebeugter Mann, der – wie mir schien – mechanische Bewegungen vollführte. Überhaupt präsentierte er sich so, als sei er künstlich aus verschiedenen Teilen montiert worden. Auch der Kopf mit den seltsam aufgeblasenen Backen und der auf die Nase gerutschten Drahtbrille machte den Eindruck, als sei er mit Schrauben am Rest des Körpers befestigt worden. Dieser seltsame Mensch rief bei mir panische Angst hervor, und vielleicht erinnere ich mich deshalb so gut an ihn, auch wenn ich natürlich keine Garantie habe, dass dieses Bild von ihm, wie es sich in meinem Bewusstsein festgesetzt hat, der wirklichen Person entspricht (viele Jahre später stellte ich mir genauso einige Gestalten aus Hoffmanns fantastischen Erzählungen vor). Ich sah ihn, wenn ich zum Unterricht zu Frau Anna ging; er lebte in derselben Wohnung wie sie und war wohl ihr Vetter. Eines Tages, als ich zur gewohnten Stunde an die Tür klopfte, hörte ich, dass der Unterricht heute nicht stattfinden würde, weil dieser Mensch, der in mir allein durch sein Aussehen Furcht hervorgerufen hatte, gerade gestorben war. Rasch erfuhr ich, dass er sich in der vergangenen Nacht im Badezimmer erhängt habe. Das Bild dieses leblos hängenden Menschen verfolgte mich noch längere Zeit danach, und ich denke, dass ich genau damals, mit nicht mehr als sieben Jahren, begriff, was der Tod ist; dieser Mann, der etwas von einer Vogelscheuche besaß, wurde für mich zu seinem Sinnbild.

Nur einmal sah ich eine Tötungsszene. Es geschah später, ich glaube in der Zeit unmittelbar vor dem Beginn der Aktion, der Deportationen nach Treblinka. Wir wohnten damals schon anderswo, unweit der Mauer, in einer Wohnung, in der die Küchenfenster auf einen für das alte Warschau so charakteristischen Innenhöfe mit Brunnen herausgingen. Ich hörte Schreie, wollte schauen, was geschieht. Auf der engen und schmalen Fläche waren einige Deutsche, an der Wand standen Männer. Die Hinrichtung begann. Ich weiß nicht, wer die Opfer waren und was die unmittelbare Ursache war, ich sah nur, wie nach einem Schuss ein Mensch hinfiel. Mutter zog mich vom Fenster weg, die nächsten Schüsse hörte ich nur noch, sie klangen merkwürdig in der Akustik des Brunnenhofes. Sie wollte nicht, dass ich Augenzeuge dieses schrecklichen Geschehens würde, selbst wenn ich schon so manches gesehen hatte, doch sie hatte auch Angst, dass die Deutschen nach oben schießen würden, auf diejenigen, die sich gerade aus dem Fenster lehnten. Ich weiß nicht, wie viele Personen damals umkamen, die Blutlache auf dem Hof war riesig. Diese Szene ist mir in Form eines Schnappschusses, eines Augenblickserlebnisses im Bewusstsein geblieben. Ich bin in Gedanken nicht sehr oft auf sie zurückgekommen, denn die Zeit des großen Sterbens erreichte soeben die Kulminationsphase und auch für ein Kind war es schwer, zu früheren Ereignissen zurückzukehren. In meinem Bewusstsein nahmen den ersten Platz zwei Worte ein, die man zuvor nicht gehört hatte: Umschlagplatz und Treblinka.