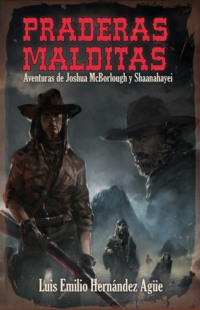

Czytaj książkę: «Praderas malditas»

Aventuras de Joshua McBorlough y Shaanahayei

Luis Emilio Hernández Agüe

Primera edición. Febrero 2022

© Luis Emilio Hernández Agüe

© Editorial Esqueleto Negro

© Portada Adolfo Navarro Ors, sobre un diseño de Luis E. Hernández y fotografías de Jorge Seri

www.esqueletonegro.es

info@esqueletonegro.es

ISBN Digital 978-84-124485-2-8

Queda terminantemente prohibido, salvo las excepciones previstas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y cualquier transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual según el Código Penal

Una del Oeste… oscuro

En este nuevo libro abandono los castillos, catacumbas, ruinas y cementerios europeos más habituales en muchos de mis cuentos para -sin por ello renunciar a ese siglo XIX en el que estoy tan a gusto- dar un salto geográfico y trasladarme a las llanuras y colinas del Viejo Oeste norteamericano.

Los muertos te acosarán hasta el fin, la historia principal de las páginas que siguen, nació de una propuesta ajena; casi se podría decir que de un reto. En un principio fue un encargo que debía acompañar a un libro de ilustraciones; una historia enmarcada en un subgénero que me era prácticamente nuevo a nivel literario: el weird western, esa variante del fantástico en la que indios y vaqueros se entremezclan con elementos más propios de este último género, tanto en su vertiente de ciencia ficción como en la de terror. Las pautas para esta tarea fueron sencillas: la protagonista debía de ser una chica, tenía que haber zombies, y alguna escena nocturna y tormentosa. Con estas directrices básicas, comencé a abordar una historia con una ambientación y unos personajes algo atípicos en mi obra, aunque -insisto- con bastante libertad a la hora de elaborarla.

Lo que en principio iba a ser un cuento acabó alargándose hasta convertirse en una novela corta y, al malograrse el proyecto del libro de ilustraciones, me decidí a publicar la narración por mi cuenta. Puesto que era muy breve -y también debido al interés que sus personajes suscitaron entre sus primeros lectores, que me pidieron nuevas aventuras suyas- , acabé optando por complementarla con dos cuentos también en clave de western sobrenatural, «El pistolero» y «El caballo negro», los cuales, como descubriréis, guardan cierta relación con la historia que le precede (y que debe leerse antes para comprender dicho vínculo).

A pesar de que tengo varios relatos inéditos confeccionados desde la publicación de El tanque y otras historias olvidadas (2019), mi anterior libro, he preferido no compilarlos aquí porque no los considero temáticamente afines a los incluidos en Praderas malditas, prefiriendo ofrecer así al lector un volumen breve pero más homogéneo.

Poneos las espuelas, armaos con el Winchester, ensillad vuestros caballos y preparaos para viajar por las llanuras y montes de Estados Unidos, pero, cuidado, porque tampoco en esta ocasión os libraréis de las maldiciones, los espíritus acechantes y los parajes tenebrosos.

Os invito a conocer al exsoldado, mercenario, maleante y trampero Joshua McBorlough, pero también a su némesis, la no menos implacable cazadora de forajidos Shaanahayei.

Luis E. Hernández Agüe, octubre de 2021

LOS MUERTOS TE ACOSARÁN HASTA EL FIN

1 – Joshua McBorlough

Chappanokee, Arizona, EE. UU., 1868

Joshua McBorlough tuvo que llegar a la cuarentena para descubrir su verdadera vocación, aquella en la que se sentía finalmente realizado. No disfrutó demasiado los pocos años en los que, siendo un mozalbete recién emigrado de Edimburgo, trabajó como ayudante del herrero del pueblo en el que se instaló en aquella época. También tuvo claro muy pronto que lo suyo no eran ni el arado ni la azada, y solo aguantó en el campo el tiempo suficiente para reunir dinero y abandonar la localidad. El lustro casi completo en el que deambuló por las llanuras conduciendo ganado no le entusiasmó precisamente, pero al menos pudo viajar por un amplísimo territorio del país. Y su breve etapa como minero en el lejano Yukón le pareció aburrida y exasperante. En cuanto pudo, abandonó aquel lugar frío e inhóspito.

Un día descubrió que disfrutaba matando. La cosa empezó casi de casualidad, cuando, en una reyerta, acabó con la vida de un estúpido vaquero que no supo tener la boca cerrada ni la mano quieta. Josh fue más rápido, tuvo menos escrúpulos y no dudó en apretar el gatillo de su Colt. Sintió una extraña satisfacción al terminar con aquel hombre que había sido tan insensato como para retarle. Después decidió que quizá se podía ganar el pan de aquella forma: eliminando a sus congéneres. Trabajó primero como secuaz de un terrateniente tan vil o incluso peor que él, y tras ello fue cazarrecompensas en la costa de California. Pero aquella tarea conllevaba su riesgo, no solo porque tenía que enfrentarse, a veces, a rivales peligrosos y difíciles, sino porque a menudo se veía también perseguido por las autoridades, algunas de las cuales no veían con buenos ojos su profesión, para él tan respetable como cualquier otra.

Entonces llegó la Guerra de Secesión, y a los gobernantes ya no les pareció tan indigno e ilegal que se eliminara al prójimo; al menos, siempre que enarbolara una bandera y un uniforme diferentes. En aquellos años, Joshua campó a sus anchas y alcanzó el grado de teniente, y ni siquiera tuvo reparos en cambiar de bando cuando las cosas se pusieron mal y se le presentó la oportunidad.

Después de la contienda, McBorlough se dio cuenta de que su sed de sangre no se aplacaba, y las guerras apaches fueron la respuesta a ese afán insano. Masacrando a aquellas alimañas de piel roja pudo satisfacer su ansia asesina sin miramientos ni límites, pues le amparaba una vez más el Gobierno de su país, lo hacía dentro de la ley, y con la bendición de sus superiores, eso sin mencionar la paga. Al menos fue así hasta que el presidente Grant lo fastidió algún tiempo después, pero, durante unos pocos años, y gracias a su experiencia militar, Joshua lideró un grupo de voluntarios civiles que realizó misiones para el ejército en diferentes territorios del sudoeste del país…

La incursión para exterminar a los integrantes de aquel pequeño poblado de las montañas fue similar a tantas otras de los últimos años en las que él y sus compañeros habían participado. Al final era simple rutina; un trabajo más, como quien caza conejos o patos. Los apaches raramente eran rivales para Josh y sus hombres, aunque en ocasiones se encontraban con reductos tercos y resistentes que costaban más de lo esperado. No fue el caso de aquel día. Al atardecer, el asentamiento indio no era más que polvo, cenizas y cadáveres.

Parte del grupo de voluntarios se dedicaba ahora a enterrar a los muertos; a los suyos con el debido ritual y con cruces de madera señalando su lugar de reposo definitivo; a los enemigos, en varias fosas comunes que se vieron obligados a excavar por orden de sus superiores, que quizá sepultando a todas aquellas víctimas pretendían ocultar sus inhumanas acciones.

Gracias a su mayor rango y veteranía, Josh estaba exento de aquella labor agotadora. Eso se lo dejaba a los novatos. Él decidió echar un vistazo por las cercanías para asegurarse, como tantas otras veces, de que no quedaban cabos sueltos ni se escapaba ningún indio de la matanza. La experiencia le había enseñado que muchos de ellos huían o se escondían por los alrededores cuando su grupo llegaba a los poblados. Esta vez no fue distinto, y al curtido explorador y asesino apenas le sorprendió ver salir de entre los matorrales a una mujer nativa que emprendió una carrera desesperada para evitar su fin. Joshua pudo haberle disparado desde la distancia. No hubiera fallado. Pero decidió divertirse. Además, pensó que podía sacarle provecho a aquella ocasión. Aunque las indias estaban sucias y malolientes, algunas de ellas les permitían a él y a sus compañeros resarcirse; breves momentos de solaz; un pequeño pago por su ardua labor, algo así como «el descanso del guerrero».

Cuando, al cabo de un rato, vio que aquel diablo se le escapaba, decidió utilizar su fiel Winchester y apuntarle al tobillo. La mujer ya no pudo correr más ni escapar de McBorlough. En un primer instante se defendió, arañando el rostro de su asaltante con sus largas uñas hasta que este apresó sus brazos. Después, la nativa imploró piedad, rogando por su vida. El explorador no dominaba ninguno de los dialectos apaches, pero sí había aprendido a chapurrearlos y a entenderlos parcialmente.

De nada sirvieron los gritos de la india ni el llanto que la desbordaba. Joshua le desgarró la ropa y, poniéndole su cuchillo Bowie en el cuello, la obligó a someterse a su lascivia. Satisfecha esta, el destino de la desdichada estaba más que sellado. Pidió clemencia una última vez, pero fue tan inútil como las anteriores. Antes de que Josh le dibujara bajo la barbilla una horrible línea carmesí de la que empezó a manar sangre hasta que la pobre mujer dejó de respirar, ella tuvo tiempo de proferir unas postreras palabras que Joshua nunca olvidaría. Ya serenada, parecía haber aceptado su sino y su fin inmediato. Aquella india dijo algo así como:

—¡Maldito! ¡Maldito seas! ¡Que la Madre Sombra te maldiga! ¡Los muertos te acosarán hasta que llegue tu fin!

Tras limpiar la sangre de su cuchillo en la ropa del cadáver, Joshua se abotonó el pantalón y regresó con su grupo.

No se molestó ni en ordenar a sus hombres que arrojaran el cuerpo a una de aquellas fosas en las que estaban amontonando los demás.

2 – Cruceperdido

La mayoría respetaba el antiguo nombre en español con el que se había bautizado aquel enclave perdido entre las montañas, aunque había quien prefería llamarlo Lost Junction e incluso Last Junction. Las pocas docenas de residentes fijos del pequeño poblado estaban acostumbradas a ver pasar por allí a los más variopintos viajeros, pero la llegada de aquella muchacha mestiza llamó la atención de casi todos los que transitaban por la única calle de la localidad. Montaba un gran caballo negro, era alta y su figura se adivinaba atlética bajo la polvorienta ropa de viaje que llevaba. Tanto el color de su largo cabello como el de su sombrero de ala ancha —adornado con un par de plumas de águila en su cinta— hacían juego con el de su montura. Su aspecto exótico en general y la mezcla de su indumentaria, tanto blanca como nativa, eran difíciles de pasar por alto, pero aún lo era más el arsenal que llevaba encima, que comenzaba con un rifle Winchester cruzado a la espalda dentro de una funda de piel, seguía con dos revólveres en su correspondiente pistolera, y terminaba con un llamativo tomahawk también asegurado a la cintura. Parecía muy joven; no debía de hacer mucho que había abandonado la adolescencia, pero el consenso común entre casi todos los que la observaban y cuchicheaban a su paso fue el de que su presencia imponía, cuanto menos, respeto.

Ella, por su parte, cabalgó despacio ignorando las miradas que suscitaba y, con aire tranquilo y ademán determinado, llegó hasta la cantina local, donde desmontó de su caballo y se dirigió hacia el interior tras decirle algo al oído al animal.

Tim, el dueño de aquel establecimiento, ya había escuchado hablar de la mestiza a algunos viajeros. Había oído que la llamaban «Shaantia», o «Shaania», o algo similar. Unos decían que era una hechicera; otros que se ganaba la vida cazando forajidos; todos desconfiaban de ella y había incluso quienes le tenían miedo. Decían que era muy buena con las armas, tanto de fuego como blancas. Pero Tim estaba acostumbrado a lidiar con maleantes casi a diario y no se dejó impresionar por la apariencia amenazadora que todo aquel armamento confería a la muchacha. Ni siquiera su exuberante belleza consiguió cautivarle.

La visitante se quitó el sombrero, lo dejó en la barra y después puso una moneda junto a él y pidió una bebida.

—¡Aquí no servimos a indias piojosas! —le espetó Tim—. Coge tu dinero y lárgate.

Unos cuantos parroquianos detuvieron sus diferentes actividades temiéndose una escena violenta, y algunos de los que jugaban y bebían en la cantina juzgaron que la actitud de su administrador no había sido la más adecuada.

—Bueno, solo soy india a medias —se justificó la muchacha con cierto sarcasmo—. ¿Eso tampoco vale para que me sirvas? —Y, sin esperarse a que Tim contestara, se giró a la concurrencia y explicó—: Busco a un hombre con cicatrices en la cara. Cuatro aquí —dijo pasándose los dedos a lo largo de su mejilla izquierda— y una aquí —se pasó después el pulgar por la otra mejilla. Claramente indicaban a alguien que había sido arañado por las cinco uñas de una mano.

El cantinero, que había dado la espalda a la chica para limpiar unos estantes y mover unas botellas, no se molestó ni en mirarla antes de insistirle.

—¡Que te marches, bruja! ¡Ya te he dicho que aquí no admitimos a...!

Fue entonces cuando, por un instante, le pareció tener a la aludida justo detrás suyo; algo que era del todo imposible, porque no podía haber saltado la barra y haberse movido en tan poco tiempo.

—(Y yo te he dicho que solo soy india a medias... ¿Me vas a responder?) —sintió que le susurraba la extraña con una voz antinatural que hizo que se le erizara el vello de la nuca durante un segundo.

A Tim se le cayó la botella que llevaba en la mano, estallando en mil añicos al chocar contra el suelo. Se giró de súbito, sobresaltado, solo para comprobar que la muchacha seguía en el mismo lugar en el que se había apoyado nada más entrar, con la barra de por medio. Le miraba ahora fijamente con aquellos ojos tan negros, esbozando una media sonrisa.

Al cantinero empezó a fallarle el ánimo. Notó que unas gotas de sudor comenzaban a resbalarle por la frente y sus piernas a temblar, aunque intentó disimular esto último.

—Un hombre como el que tú dices vive en una chabola en las montañas, como a cuatro millas de aquí, hacia el este. Pregunta al chico del colmado por el trampero. Él le lleva los pedidos todas las semanas.

La mestiza recuperó la moneda que había dejado sobre la barra y se la lanzó a Tim con el pulgar, pero este no se molestó ni en cogerla. Se quedó mirando a aquella mujer mientras salía del local y respiró aliviado cuando por fin se marchó.

3 - Shaanahayei

El crepúsculo recibió a la forastera cuando se aproximaba a la remota y destartalada cabaña. El atardecer se alargaba inusualmente en aquellos parajes, proyectando las extensas sombras de los picos y árboles que acariciaba el moribundo sol.

La muchacha llegó hasta la puerta de entrada sin cautela ni precaución y la empujó. A pocos pasos de ella, sentado tras una pequeña mesa sobre la que se podían ver los restos de una cena y una botella de whisky, un hombre corpulento la apuntaba con su revólver. Debía de tener unos sesenta años, aunque se le veía incluso demasiado demacrado para su edad. Su largo y desaliñado cabello y su espesa barba eran grises, y esta última casi conseguía ocultar las marcas que la visitante buscaba, pero parte de los arañazos que delataban que aquel sujeto era su objetivo se distinguían en la mitad superior de su mejilla izquierda, debajo del párpado.

—¿Me estabas esperando? —preguntó ella, adentrándose sin titubear en el interior del maloliente habitáculo.

—Hace mucho tiempo que barrunto la muerte. Me visita en sueños. Siento que mi fin se acerca.

—No te equivocas —sentenció la intrusa.

—Pero yo esperaba que apareciera alguna vieja calavera con guadaña, y no una salvaje.

—No soy tan salvaje —se burló ella—. Mis padres adoptivos me bautizaron, aunque nunca consiguieron convencerme para que profesara su fe. Hasta he ido a la escuela…

—Deja todas esas armas y no hagas ninguna tontería.

La mestiza obedeció sin rechistar, depositando sus revólveres, su rifle, y su tomahawk en el suelo sin dejar en ningún momento de mirar a su forzoso anfitrión, y con una parsimonia que a este se le hizo desesperante. Después acercó una silla y se sentó frente a él, cruzando una pierna sobre la rodilla de la otra y apoyando su brazo derecho en el respaldo de su asiento. Tras ello, echó una larga mirada al hombre que tenía enfrente.

—Me llamo Shaanahayei —se presentó—. En apache significa «Aquella a la que acompaña…»

—¡No me importa cómo te llames ni quiero oír tu odiosa lengua en mi casa! ¡Para mí eres solo una india! —le interrumpió el hombre.

—De acuerdo —le respondió ella, sin, en apariencia, sentirse ofendida en lo más mínimo—. Me habían dicho que eras un individuo huraño y antipático, Joshua McBorlough. Veo que la información no era incorrecta.

—¿Qué eres? —inquirió él—. ¿Una cazarrecompensas? ¿Quién te envía?

Shaanahayei modificó su postura, volviendo a poner el pie que tenía levantado en el suelo y adelantándose para apoyar los codos sobre las rodillas. Esta vez su semblante jocoso pareció endurecerse, y su mirada se tornó notablemente sombría.

—¿Quién me envía? —repitió—. Deberías de saberlo bien. ¿Ya no recuerdas el juramento de mi madre?

—No sé quién es tu madre. No conozco a ninguna maldita india —replicó Joshua con desprecio.

—Oh, pero en otro tiempo te relacionaste con muchas de ellas. No te importaba el color de su piel a la hora de violarlas… Para eso te servían igual que si fueran una mujer blanca.

—Para eso y poco más —respondió Joshua con desdén y adelantando el arma hacia su visitante—. Las usaba y me deshacía de ellas. No creo que quede ninguna viva para reprocharme nada.

—Bueno… En cierto modo... Podríamos decir que mi madre sigue viva en mí.

A Joshua le desconcertaron los acertijos de aquella muchacha. Las incógnitas asaltaban su mente una tras otra, como si fueran un tropel de ratas ávidas por hincarle el diente… ¿Quién era? ¿De dónde había salido? Le parecía muy improbable que, en sus años cazando indios, él o sus hombres hubieran dejado a alguna de sus presas con vida, de manera que pudiera luego hablar sobre ellos y sus fechorías. Repasó rápidamente la lista de sus compinches más habituales en aquellos días, pero todos le parecieron tan metódicos e inflexibles como él mismo a la hora de procesar a los pieles rojas. No concebía que hubieran perdonado a ninguno de sus enemigos. ¿Alguien que se escapó de alguna de las incursiones de su banda, y que después había relatado sus vivencias a aquella salvaje? Porque era evidente que era demasiado joven para haber presenciado en primera persona cualquiera de los ataques del grupo de McBorlough. Por la edad que estimaba que tenía, como mucho podía haber sido una recién nacida en aquella época, con lo que era imposible que pudiera recordar nada.

Intentando reprimir la mezcla de exasperación y frustración que se estaba apoderando de él al no poder reconocer ni identificar a su mal recibida huésped, Joshua alzó el brazo en el que llevaba el revólver y apuntó directamente a la cabeza de la joven.

—¿Para qué has venido? —le insistió el antiguo cazador, esperando que, ante la amenaza de una bala en el cráneo, aquella nativa se explicara mejor.

Pero la muchacha continuó tan impertérrita como lo había estado desde su entrada en la cabaña; sin inmutarse, sin moverse ni un ápice de la silla, mirando desafiante y segura al hombre que la encañonaba.

—Para llevarte conmigo.

—¿Adónde?

—A donde todo empezó. Donde te espera mi madre para que purgues tus pecados y pidas clemencia a tus muchas víctimas —le dijo la chica sin dejar de clavar su mirada en él.

Joshua luchaba por mantener un temple que en realidad estaba comenzando a perder. Había algo insidioso en aquella muchacha que le miraba con aquel descaro y que, por mucho que intentara disimular en su presencia, comenzaba a amedrentarle en su interior.

—¡Ya te he dicho que no sé quién es tu madre! —gritó Joshua furibundo a la vez que se levantaba de la silla sin dejar de apuntar a Shaanahayei.

—¿De verdad que no? —insistió ella—. ¿Estuviste alguna vez en Chappanokee?

Entonces, cuando Joshua reunió por fin el valor suficiente para enfrentar directamente su mirada con la de su visitante, un escalofrío que le sacudió todo el cuerpo estuvo a punto de hacerle soltar el arma con que se defendía… Aquellos ojos oscuros… Joshua creyó haberlos visto en una ocasión, hacía cosa de veinte años. No podía ser, pero, aun así, algunas gotas de sudor comenzaron a aparecer en sus sienes y su pulso empezó a flaquear, haciendo peligrar la probabilidad de cualquier disparo con el que quisiera abatir a la muchacha. Bajó ligeramente el revólver sin apenas ser consciente de ello.

—No es posible —dijo por fin—. Maté a aquella india.

—Lo hiciste —confirmó la joven.

—¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde te habías escondido? Y, ¿cómo puedes recordar lo que sucedió allí? ¡No dejamos a nadie con vida para que pudiera atestiguarlo!

—Nadie quedó con vida —aseguró con cierta solemnidad la muchacha—. De hecho, yo fui concebida aquel mismo día.

Una idea inadmisible y terrorífica comenzó a cobrar forma en la mente poco lúcida de Joshua McBorlough; algo anómalo y antinatural.

—¿Cómo te hiciste esas marcas de la cara? —continuó acosándole ella—. ¿Son quizá arañazos de una mujer abusada?

—¡Maté a aquella india, estoy seguro! No puedes ser hija suya. Hubieras nacido de un cadáver.

—Quizá no debiste haberte aprovechado de una hechicera apache. Mi pueblo conoce caminos y ritos que la limitada imaginación del hombre blanco no podría ni esbozar…

Toda aquella andanada de revelaciones demenciales y ridículas estaba desquiciando al trampero. No quería ni pensar que hubiera podido engendrar una criatura mestiza, y menos aún en las condiciones que le estaba insinuando la chica.

—¡Basta! ¡Basta! —gritó McBorlough iracundo, dando un paso adelante y tirando la mesa que tenía frente a sí—. ¡No puede ser! ¡Alguien te ha contado eso! ¡No puedes ser mi hija!

Joshua alzó de nuevo el revólver y se dispuso a amartillarlo con la intención de disparar a su visitante. En ese momento, le pareció que alguien o algo, una especie de borrosa figura femenina, aparecía a su lado y le susurraba:

—(¿Por qué no puedo serlo, «papaíto»?)

Aquello hizo desconcentrarse al veterano mercenario durante un instante. Fue apenas un segundo, pero bastó para que la muchacha se moviera con una velocidad inaudita y se apartara de la trayectoria del cañón del arma antes de sacar un cuchillo de la parte posterior de su cinto —oculto hasta entonces por la chaqueta— y arrojarlo contra la mano de Joshua. La hoja, lanzada hábilmente con ese exacto propósito, solo rozó el dorso de la extremidad del hombre e hizo que este soltara su revólver, que la mestiza atrapó al vuelo y puso ante el rostro de su oponente.

Joshua se cogió la mano derecha con la otra mano. Era solo una herida superficial, pero había bastado para desarmarle.

—Podía haberte hundido el cuchillo en el corazón si hubiese querido —le aseguró Shaanahayei—. Coge agua, comida, una manta y ensilla tu caballo. Tenemos que emprender un largo viaje hasta Arizona y no voy a detenerme para buscarte alimento.

A McBorlough le rechinaron los dientes de rabia mientras cerraba los puños y refrenaba sus instintos. Le había vencido una miserable india. Ya no era el hombre que fue en otros tiempos, admitió para sí. Había perdido reflejos, agilidad y fuerza o, al menos, quiso excusar así su derrota, pero en su fuero interno no estaba seguro de que aquella breve lucha hubiera sido totalmente normal. Había algo fuera de lo corriente en su contrincante, algo a lo que el antiguo soldado prefirió no darle demasiadas vueltas en aquel momento.

Darmowy fragment się skończył.