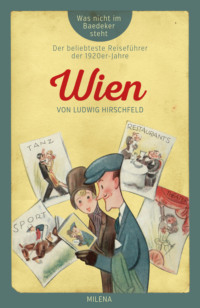

Czytaj książkę: «Wien»

LUDWIG HIRSCHFELD (1882–1945)

Geb. am 21. Mai 1882 in Wien, gestorben zwischen 7. November 1942 und 4. Mai 1945 im KZ Auschwitz. Hirschfeld arbeitete als Redakteur der Neuen Freien Presse und als Chefredakteur für die Moderne Welt. 1927 erschien sein alternativer Reiseführer Wien und Budapest, 1929 auch in englischer Übersetzung. Er verfasste darüber hinaus eine Vielzahl von Novellen, Schauspielen und Libretti und war als Übersetzer und Feuilletonist tätig. Hirschfeld wird bei Karl Kraus in Die letzten Tage der Menschheit in der Szene vor dem Hotel Imperial erwähnt. Freund Felix Salten resümierte, dass er sich «fast immer als Schriftsteller von ausgesprochen journalistischem Temperament» zeigte.

Am 6. November 1942 wurden Ludwig Hirschfeld und seine Ehefrau Ella Grimm und ihre beiden Kinder Eva und Herbert nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Wien

VON LUDWIG HIRSCHFELD

Mit Originalzeichnungen

von Adalbert Sipos und

Leopold Gedö

und einem Nachwort von

Martin Amanshauser

MEINER GELIEBTEN GATTIN,

FRAU ELLY HIRSCHFELD,

DIE FÜR DIESES BUCH AUFOPFERNDE EINKÄUFE

GEMACHT UND GETANZT HAT.

INHALT

Das Buch von Wien

Die Ankunft

Iss gut und bleib schlank – wenn du kannst

Kaffeehauskultur

Eigentümlichkeiten, an die man sich gewöhnen muss

Kleinstadtkorso in der Großstadt

Wo wohnt man in Wien?

Vom Burgtheater zur Nacktrevue

Von den Philharmonikern zum Heurigen

Was macht man am Nachmittag?

Wiener Fasching

Bis vier Uhr früh

Kaiserstadt a. D.

Das Menschenrennen

Shopping

Die große Hetz für die kleinen Leute

Die Landpartie

Sie woll’n das Fräul’n Helen’ baden seh’n?

Die Wienerin

Nachwort von Martin Amanshauser

Sachregister

DAS BUCH VON WIEN

Epilog am Anfang

Nichts ist schwerer als ein intimes Buch über eine Stadt zu schreiben, die man ganz intim kennt, weil man hier geboren und aufgewachsen ist. Von selbst hätte ich dieses Buch über Wien bestimmt nie geschrieben. Aber da erschien im vergangenen Herbst der Dr. Freund vom Piper-Verlag in Wien und überfiel mich ahnungslosen Skizzenschreiber mit der Frage: »Wollen Sie ein Buch über Wien schreiben?« Dazu kam noch, dass er mir einen Vorschuss an die Brust setzte und dass meine Frau dringend einen Pelzmantel benötigte, um jene Blößen zu decken, die zu den wichtigsten Bestandteilen eines modernen Abendkleids gehören. Aus allen diesen Gründen lief ich nicht gleich davon, sondern hörte dem Dr. Freund zu, als er mir seine reizende Idee entwickelte: eine Serie von Büchern über die Hauptstädte Europas. Leitmotiv: Was nicht im Baedeker steht.

Und ich sollte das Buch über Wien schreiben, was doch für mich, den konzessionierten und langjährigen Beobachter und Schilderer der Wiener Dinge und Menschen ein Leichtes sein müsse, direkt eine Spielerei und ein Vergnügen …

Na ja … aber es ließ sich nicht viel dagegen einwenden und ich sagte zu, das Buch in zwei, drei Monaten zu schreiben: 16 Bogen oder 256 Druckseiten. Diese Ziffern legten sich mir schwer aufs Gemüt. Um Gottes willen, wie soll ich 256 Seiten lang fortwährend über Wien … Aber dann tröstete ich mich rasch: Wozu schreibst du seit 20 Jahren über Wien? Nichts Wienerisches ist dir fremd, über alles hast du schon irgendwie und irgendwann geschrieben, namentlich am Sonntag in der Neuen Freien Presse. Und da du zwar Berufsschriftsteller, aber ein sehr ordentlicher Mensch bist, hast du doch alle diese Sachen aufgehoben und schön nach Jahren geordnet. Nun wirst du sie also wieder hervorholen, durchlesen, zusammenstellen, ein bisschen was dazu, ein bisschen weg und das Buch über Wien ist fertig …

So gründlich bin ich schon lang nicht aufgesessen. Als ich in meinen alten Sachen blätterte, da merkte ich, dass dieses Wien der letzten 20 Jahre zum größten Teil gar nicht mehr da ist, dass mir die meisten Objekte meiner Beobachtung, Schilderung und Ironie abhandengekommen sind: demoliert, veraltet, entwertet, abgebaut, verschwunden. Der große Trennungsstrich zwischen den zwei Zeitaltern: vor dem Krieg und nach dem Krieg, der durch die ganze Welt geht, den hat die Zeit, das Schicksal nirgends so kräftig gezogen wie durch das Wiener Leben. Der ärgste Sieg hätte uns nicht so heftig verändern können wie unsere überwältigende Niederlage, wie diese Liquidation der alten GmbH Österreich-Ungarn. Das Unternehmen hat sich aufgelöst, aber das Wiener Zentralbureau funktioniert im Leerbetrieb weiter.

Nein, mit den alten Skizzen ist nichts anzufangen. Dieses Buch muss ganz neu geschrieben, diese Stadt ganz neu gesehen werden. Den Teufel auch, das ist keine leichte Aufgabe: alle die Dinge frisch sehen, die man durch täglichen Anblick gar nicht mehr bemerkt; das Gewohnte und Selbstverständliche charakteristisch schildern, alles erklären, nichts Wichtiges vergessen. Noch nie habe ich bei einer Arbeit so viel geächzt und geflucht: über Wien, über den Verlag, über den Pelzmantel meiner Frau. Hoffentlich merkt man’s dem Buch nicht zu sehr an …

Und schließlich fing die Sache an, mir stellenweise Spaß zu machen. Es ist ja etwas komisch, wenn man sich einer Stadt, in der man seit soundsovielvierzig Jahren zu Hause ist, plötzlich aufmerksam und interessiert nähern soll. So als ob man nach zehn Ehejahren wieder in seine Frau frisch verliebt ist und ihr den Hof macht. Ist auch nicht das Ärgste. Es kann sogar sehr nett sein. Während ich alle Kreise des Wiener Lebens durchwanderte, lernte ich selbst alles noch einmal kennen, staunte über Neues und machte allerlei Entdeckungen. Unter anderen auch die, was für eine merkwürdige, reizvoll gemischte Stadt dieses Wien ist, wie leicht und schwer, wie selbstverständlich und kompliziert ihr Wesen. Und auch die Entdeckung: dass ich wahrscheinlich nirgendwo anders leben möchte, leben könnte, als hier, wo das Leben oft so unerträglich ist.

Was mich aber am meisten an diesem Buche gereizt und interessiert hat, das war die Aufgabe: einmal jenes Wien zu zeigen, das nicht im Baedeker steht und in den sonstigen Handbüchern der Schlagworte und Redensarten. Denn über keine andere Stadt der Welt sind so viele Schlagworte und Redensarten im Umlauf. Nette und anerkennende: alte Kultur, weiche, lässige Grazie, Zauber des Barocks, Musik in der Luft, lächelnde Anmut der Frauen … schrecklich, wenn man das, so wie ich, seit Jahren immer wieder anhören und lesen muss. Und die geringschätzigen Redensarten: unseriös, unsachlich, spielerisch, arbeitsscheu, charakterlos. Das mag alles noch so richtig und falsch sein, egal. Aber warum steht in allen Büchern und Betrachtungen über Wien nie etwas anderes? Nicht eine Ahnung, eine Andeutung, dass es außer dieser überlieferten Redensartenstadt doch noch ein anderes Wien gibt, ein wirkliches, lebendiges, gewöhnliches, mit Menschen, die alle diese Redensarten längst ausgewachsen haben, wie ein großer Bub seine Anzüge. Und wenn ich nur dieses eine getroffen habe: durch das von Schlagworten und Redensarten verrammelte Baedeker-Wien hindurchzukommen zum wahren Wien, wenn ich dem Fremden nur einen ungefähren Begriff davon gebe, wie wir, ohne Reisepedanterie, ohne Literatur und Schmockerei gesehen, tatsächlich und tagtäglich sind, dann ist mir dieses Buch nicht ganz danebengelungen.

Aber immer allein umhergehen und allein in Lokalen sitzen, das habe ich nicht ausgehalten. Darum habe ich mir eine nette Begleitung gesucht und erfunden, und das sind Sie, mein Herr Leser und Sie, meine Frau Leserin. Sie sind zwei Fremde, die zum ersten Mal nach Wien kommen. Ein Herr und eine Dame, die gar nicht zusammengehören, aber ich, der Autor, habe mir erlaubt, Sie beide für die Dauer dieses Buches ein bisschen miteinander zu verheiraten. Welchen Gebrauch Sie davon machen, das geht mich nichts an, auch nicht, ob Sie nach der letzten Seite sofort gehässig auseinandergehen, was ja heutzutage in den glücklichsten Ehen vorkommt. Die Hauptsache ist, dass wir uns bei dieser Wiener Wochenehe zu dritt viel leichter tun werden: beim Spazierengehen, beim Anschauen und Unterhalten. Der Herr Gemahl interessiert sich mehr für die seriösen Dinge: Kunst, Technik, Wirtshäuser, und die gnädige Frau wieder für die leichteren, vom Einkaufen bis zum Tanzen. So gehen wir einmal zu dritt, dann wieder zu zweit und werden uns herrlich vertragen. Manchmal aber gehe ich auch ganz allein: wenn ich ein bisschen empfindsam werden will oder ausfällig. Das wird sich schwer vermeiden lassen. Ein bisschen Gereiztheit, Ironie und Skepsis darf in einem Buch über Wien nicht fehlen, sonst wäre es nicht echt.

Über Wien kann man nur unpathetisch schreiben, mit einem lächelnden und einem nörgelnden Auge. Auch auf diese Art kann man von einer Stadt begeistert und in sie verliebt sein. Und vielleicht ist es nicht einmal die schlechteste Art. Wer wirklich liebt, singt keine Liebeslieder.

Wien, Faschingssonntag 1927

Ludwig Hirschfeld

DIE ANKUNFT

Erster Eindruck beim Bahnhof. – Gepäckrevision. – Der Träger. — Umgang mit dem Autotaxichauffeur.

Die Ankunftsseite sieht fast in einer jeden Großstadt so aus wie in der anderen. Es ist also ganz egal, auf welchem Bahnhof Sie in Wien ankommen, Westbahnhof, Südbahnhof, Ostbahnhof, Nordbahnhof oder Franz-Josefs-Bahnhof, es ist überall ungefähr dasselbe. Am nettesten ist vielleicht noch die Ankunft auf dem Südbahnhof, weil er nicht, wie die anderen Bahnhöfe, mitten im nüchternsten und grauesten vorstädtischen Milieu liegt, sondern am Rande des eleganten vierten Bezirkes Wieden. Hier hat man auch den schönsten ersten Eindruck. Ob Sie durch die Prinz-Eugen-Straße stadtwärts fahren oder durch die Jacquingasse, überall präsentieren sich Ihrem Blick sofort die besten Wiener Eindrücke. In der Prinz-Eugen-Straße die patinierten Dächer des Belvedere, des Schwarzenbergpalais, dessen weitläufigen alten Park Sie hinter der langen Einfassungsmauer nur ahnen, und auf der linken Seite schöne Privatpalais, vor allem das feierliche Palais der Familie Rothschild. Vor dieser hohen Gartenmauer mit dem abweisend fest verschlossenen Tor hat man den Eindruck: Hier wohnt das Geld … Die Jacquingasse ist vielleicht noch schöner, noch eleganter. Hier ist fast jedes Haus ein aristokratisches oder patrizisches Palais, und alle haben die wundervolle Aussicht auf den botanischen Garten. Hier steht auch, dem Blick kaum erreichbar, die neue Villa Richard Strauß. Der wertvolle Grund wurde ihm bekanntlich vom Staate gewidmet, um ihn mit der Wiener Oper zu versöhnen, und der Wiener Witz sagte damals: Richard Strauß hat jetzt Grund, in Wien zu bleiben … Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann, bitte, kommen Sie mit der Südbahn an, denn dann werden Sie beim ersten Blick sagen: Wien ist doch eine entzückende Stadt.

Vorläufig stehen wir aber noch auf dem Ankunftsperron und haben die üblichen Hindernisse zu absolvieren. Vor allem rufen Sie mit kräftiger Stimme: »Träger!« Sie tragen blauweiße Kittel, aber bei den stark besetzten Fernzügen ist ihre Zahl meistens zu gering. Der Träger spricht die Landessprache, nämlich heftigen Wiener Dialekt, dessen Beherrschung man in Wien bei allen Fremden voraussetzt. Wenn er fragt: »Habns a großes a?«, so meint er damit das große Gepäck. Das Ausladen aus dem Gepäckwagen und die Beförderung in die Revisionshalle dauert immer eine gute Weile, weshalb sich auch Dienstmänner und Fuhrwerker zur Auslösung und zum Transport anbieten. Aber sicher ist sicher, und wenn Sie es nicht sehr eilig haben, dann warten Sie lieber auf Ihr Gepäck und nehmen es selbst per Auto mit. Die Zollrevision durch das Finanzkontrollorgan ist unvermeidlich, aber nicht bösartig. Wenn Sie sich beim Träger danach erkundigen und wenn Sie Glück haben, wird er Sie mit den selbstbewussten Worten beschwichtigen: »Wanns mit mir kommen, geht’s tadellos. Heut hat a meiniger Bekannter Dienst.« Woran Sie gleich erkennen, wie einfach das Wiener Leben ist, wenn man Beziehungen hat.

»Zwa Schilling – aber, gnä Herr!«

Da Sie zahlungsfähig aussehen, wird der Träger Sie ganz von selbst zu einem Autotaxi führen. Es gibt zwar noch immer Fiaker, Einspänner und Dienstmänner, aber sie sind alle im Aussterben begriffen und stellen überraschende Forderungen, wenn man sie in dieser Beschäftigung stört. Bevor Sie Ihr Gepäck aufladen lassen, überzeugen Sie sich, ob es ein teures oder ein billiges Taxi ist, was man an der Aufschrift »80 g« oder »5o g« erkennt. Falls Sie kein amerikanischer Kupferkönig sind, lehnen Sie das teure Taxi kaltblütig ab, auch wenn der Chauffeur Sie daraufhin in wilder Weise bis ins vierte Glied verfluchen sollte. Keine Angst, er meint es wirklich so, und außerdem steht in der nächsten Nähe ein Wachmann, der sich nicht darum kümmert, da er die Nummern der Wagen aufschreibt. Aber auch der billige Chauffeur hat seine Vorurteile. Selbst wenn Sie bloß mit einer Zigarrenschachtel ankommen, wird er sie unbedingt neben sich platzieren wollen, weil ihm dies den Gepäckzuschlag einträgt. Ferner hat er als Lokalpatriot die Neigung, Ihnen auf dem größten Umweg halb Wien zeigen zu wollen. Die Frage »Wie viel macht’s dann aus?« ist ihm widerwärtig, er verwehrt Ihnen hartnäckig den Blick auf die offenbar sehr lichtempfindliche Taxameteruhr, und er antwortet schließlich vorwurfsvoll überlegen: »Aber, gnä Herr, bei den Wetter werdns Ihna doch nix zruckgeben lassen«, auch wenn der Abend mild und klar ist wie eine Mondnacht in Amalfi. Oder er wird Sie in seine Privatbiographie einweihen und Ihnen mitteilen, dass er von Kaffee allein nicht leben könne und das Viertel Wein im Preise angezogen habe. Bestehen Sie trotz allem auf dem genauen Fahrpreis, so wird der Chauffeur doch einen Teilsieg erringen, indem ihm bestimmt drei, vier Nickelstücke zum Herausgeben fehlen. Mit Recht nennt man den Chauffeur in der neueren Amtssprache »Kraftkutscher«, denn er ist immer der Stärkere. Sicher ist sicher – lassen Sie den Hotelportier den Fahrpreis bezahlen.

Das Trinkgeldspalier

Weil wir gerade von den Autotaxis sprechen, möchte ich Sie gleich auf eine neue Einrichtung aufmerksam machen: den Auto-Ruf. So nennt sich eine Gesellschaft, die auf den wichtigsten Autostandplätzen Telephone errichtet hat. Dadurch kann man jetzt ein Auto telephonisch bestellen, wofür dem Chauffeur 30 Groschen separat zu bezahlen sind. Die Nummern dieser Autorufsprechstellen finden Sie im Wiener Telephonbuch auf Seite III. Wenn Sie abends eingeladen sind, ist es schon eine große Annehmlichkeit, binnen fünf Minuten ein Taxi vor das Haustor zu zitieren. Und man geht auch leichteren Herzens in eine Abendgesellschaft, wenn man weiß, dass man jederzeit abfahren kann …

ISS GUT UND BLEIB SCHLANK – WENN DU KANNST

Der Sacher. – Die Schöner. – Kursalon. – Die verdeutschte Speisekarte. – Trinkgelder. – Das Bierbeisl.

Das ist ein sehr gewöhnliches Kapitel, bei dem nicht viel literarische Ehren zu holen sind: das Essen … davon sprechen bekanntlich gebildete und feinsinnige Leute nicht. Aber kann ein Fremder den ganzen Tag gebildet und feinsinnig sein? Kann er ununterbrochen Kirchenfenster und Barockportale bewundern, bis er die Genickstarre kriegt und ihm die Redensarten ausgehen? Und vor allem: Wie soll er diese Bildungsstrapazen aushalten, wenn er den Leib nicht entsprechend stärkt? Außerdem ist das richtige, verständnisvolle Essen und Trinken in einer fremden Stadt ein viel schwierigeres Problem als das Kunstwandern durch Kirchen und Museen. Alles, was man dort gesehen haben muss, hat im Reisehandbuch seinen Stern, seinen Doppelstern. Man weiß also, bevor man noch hingesehen hat: Aha, das ist eine Sehenswürdigkeit, darüber werden zu Hause Onkel Fritz und Tante Ida von mir Rechenschaft fordern. Aber die Sterne der Gasthauswelt, die kann man nicht aus dem Baedeker erfahren. Er ist ja auch hier gewissenhaft wie immer und zählt die erstklassigen und die guten Lokale auf, aber für eine so feuchte Angelegenheit viel zu trocken. Restaurants, Gasthäuser sind keine Sehenswürdigkeiten, sondern Essenswürdigkeiten, und die kann man nur nach eigenem Geschmack herausfinden. Gut essen und trinken ist auch eine Kunst, und eine solche Kochkunstwanderung wird Ihnen gerade in Wien viel mehr von der »Landesart und Sitte« erzählen als sämtliche Kirchenfenster und Barockportale. Mit einem Wort: Lassen wir die Bildung und die Feinsinnigkeit einmal beiseite und sprechen wir ruhig vom Essen.

Wo soll man diese Kochkunstwanderung beginnen? Natürlich, da entsteht zwischen Ihnen sofort wieder eine eheliche Differenz. Ängstlich und korrekt, wie Männer meistens sind, verweist er auf die Inschrift im Hotelzimmer: »Falls die Hauptmahlzeiten nicht im Hotelrestaurant genommen werden, erhöht sich der Zimmerpreis um 25 Prozent.« Unserer reizenden Gnädigen ist das aber ganz egal, denn erstens weiß sie gar nicht genau, wie viel 25 Prozent sind und überhaupt erklärt sie dezidiert: »Ich will nicht immer in dem langweiligen Hotelrestaurant speisen. Das ist in der ganzen Welt dasselbe. Ich möchte in ein mondänes Lokal gehen, wo man Leute sieht.«

Wie wäre es mit einem Kompromiss: Das erste Mal essen wir im Hotelrestaurant, das genügt vollkommen. Die Warnungstafel im Zimmer? Aber was. Kundmachungen sind bei uns immer strenger textiert, als sie gemeint sind. Außerdem sind die Restaurants der erstklassigen Hotels wirklich sehr hübsch und elegant. Große, festlich beleuchtete Speisesäle, und in den meisten isst man sein Abendbrot nicht unter Tränen, sondern unter den Klängen einer Jazzband. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren gewaltig herausgemacht und seitdem es uns sanierungswürdig schlecht geht, sind wir sehr mondän, elegant und luxuriös geworden. Die ältesten, konservativsten und feudalsten Lokale haben daran glauben müssen, haben sich auf Souper dansant und Barstimmung umgestellt. Pessimisten erblicken darin ein Zeichen des Verfalls. Aber auch der Verfall hat bei uns immer eine gewisse animierte Stimmung und selbst wenn wir auf dem berühmten Vulkan tanzen, geschieht es bestimmt im Shimmyschritt …

Sogar beim Sacher können Sie jetzt ein Wiener Schnitzel mit Charlestongarnierung essen. Sie wissen doch, was der Sacher ist? Kein Hotel, kein Restaurant, sondern ein altösterreichischer Begriff, wie der Vater Radetzky, in dessen Lager bekanntlich einmal Österreich war. Dieses habsburgisch-aristokratische Österreich ist früher bei Sacher abgestiegen, hat dort im distinguierten Speisesaal soupiert oder in den Separees, die eine bevorzugte Lage hatten: an der Augustinerstraße gerade hinter der Hofoper und dem Hofopernballett. Hier hat nicht nur der selige jungwiener Jüngling Anatol seine besten erotischen Jahre verbracht, hier hat sich auch mancher Erzherzog höchsteigenhändig um das Wohl des Volkes bemüht … Hier geruhten Fürsten, Grafen und Exzellenzen sich herabzulassen und hier fing nicht nur der Mensch, sondern auch das Ballettmädel prinzipiell mindestens etwa mit einem Baron an … Dieses Hotel war aber auch das Absteigequartier des alten Österreich-Ungarn und seiner Politik. Hier hat nicht nur der Oberkellner, sondern leider auch unsere Diplomatie schwere Rechenfehler begangen, hier wurde ebenso wahllos konferiert und regiert, wie geliebt. Aber es war alles nicht viel wert und nicht von Dauer, die Politik wie die Liebe bei Sacher. In diesem Separeelager war einmal Österreich …

Man sagt immer »der Sacher«, aber eigentlich sollte man sagen: die Sacher. Nämlich Frau Anna Sacher, die dieses Hotel und sein Restaurant seit Jahrzehnten repräsentiert und leitet. Auch eine altösterreichische Originalfigur, eine Gestalt aus der Zeit der Fürstin Pauline Metternich. Die Frau Sacher ist keine gewöhnliche Wirtin, sie ist eine patrizische Dame mit einem Häubchen und einer weißen Schürze. Und dabei doch eine richtige Wirtin, die ihr Handwerk versteht, aber auch ihre Gäste. Zwischen ihr und ihren vornehmen Stammgästen besteht eine gewisse, intime, herzliche Vertraulichkeit, aber nur von Seiten der Frau Sacher, die immer Distanz zu wahren weiß. Und sie weiß auch genau, wem sie die Hand zu reichen hat, ein Händedruck, der hier zugleich eine Legitimation ist, eine Anweisung auf besonders aufmerksame Bedienung, auf einen besonders guten Platz. Dieses Sacher-Zeremoniell gilt auch in der Republik unverändert weiter und trotz aller Jazzkonzession an die heutige Zeit versteht die Frau Sacher keinen Spaß, auch dann nicht, wenn eine einzelne Dame sich den Spaß machen will, hier allein zu essen. Einzelnen Damen und mögen sie noch so einwandfrei sein, wird hier und in einigen anderen konservativen Lokalen nicht serviert. Frau Sacher lässt sich lieber wegen Ehrenbeleidigung klagen und verurteilen, als dass sie da nachgibt. Sonst ist die Frau Sacher eine charmante, gescheite Wienerin, aber dass eine Dame sich abends allein zu Tisch setzt, das geht über ihre Souperbegriffe. Und darüber entrüstet sie sich immer wieder: teils aus einer gestrigen Moral heraus, teils deshalb, weil eine Dame in Herrengesellschaft erfahrungsgemäß viel mehr konsumiert. Und eine Dame, die anständig isst und trinkt, die ist wirklich anständig …

Übrigens ist der Sacher absolut kein Wurzlokal. Jetzt können Sie als gewöhnlicher, anständiger Mensch oder als gut angezogener Hochstapler hierherkommen und sich ein Menü um 8 Schilling geben lassen, das wirklich sehens- und essenswert ist. 3 Schilling Trinkgeld, 1 Schilling Garderobe, 5 Schilling für die Musik, macht für ein Ehepaar etwa 30 Schilling. Für das Geld sehen Sie noch gratis die Überbleibsel des gestrigen Österreich, einen Kinsky, Schönborn, Sternberg oder Salm, die scheinbar nichts davon spüren, dass der Adel in der Republik Österreich abgeschafft ist, dass sie nur mehr Fürsten und Grafen in der Klammer sind, die alle noch genauso anmaßend distinguiert aussehen wie einst, als noch eine hohe, schlanke Figur ein Verdienst um den Staat war und die unverändert fesch-leger über die Tontschi und die Trixie sprechen, über den Gaul und den Bock. Hier ist, trotz Jazztanz, die Zeit stehen geblieben, hier lebt von 10 Uhr Abend bis 2 Uhr Früh das gestorbene Österreich ewig weiter.

Aber mir scheint, für die Gnädige ist dieses historische Hotel nicht das richtige. Wir müssen sie unbedingt in eines der noblen Ringstraßenhotels führen: IMPERIAL, GRAND HOTEL oder neues BRISTOL. Hierher kommt die zwar im kaufmännischen Sinn nicht immer gute, aber die gut gekleidete Wiener Gesellschaft nach dem Theater. Nämlich jener sehr klein gewordene Kreis, der sich in einem Speisesaal zu Tisch setzt, um eine Toiletten- und Schmuckschau zu veranstalten, und der mit kostspieligen Vorspeisen, Fischen und Geflügel seinen Appetit stillt und seinen Kredit hebt. Ob wir ins Imperial, ins Grand Hotel oder in den Grillroom des neuen Bristol gehen, ist ganz egal. Überall ist das gleiche Publikum: Fremde und das letzte Aufgebot der Wiener Luxusnachtmahlesser, überall die gleiche Küche: internationale Hotelkost mit wienerischem Einschlag.

Alle diese Hotelrestaurants kann ich Ihnen bestens empfehlen. Auch das Restaurant des Hotel MEIßL & SCHADN auf dem Neuen Markt mit seinem berühmten Wiener Rindfleisch. Die eleganten Ringstraßenrestaurants, in die Sie als Fremder sozusagen instinktiv finden, sind der HARTMANN auf dem Kärntner Ring und das OPERNRESTAURANT neben der Staatsoper. Als richtiger Wiener habe ich eine Scheu vor feierlich gespreizten Smoking- und Frackmahlzeiten. Wenn ich abends in netter Gesellschaft gut essen will, dann weiß ich mir ganz andere Lokale. Beispielsweise: Wenn man im Theater Bekannte trifft und nachher den Abend zusammen verbringen will, so sagt man nach verschiedenen Vorschlägen meistens doch: »Gehen wir lieber zur SCHÖNER«. Das ist der Name einer ungemein tüchtigen und charmanten Gastwirtin, die im 7. Bezirk, in der Siebensterngasse, ein Altwiener Lokal betreibt, das seit etwa zehn Jahren sehr populär ist: weil es so hübsche, kleine Zimmer hat, in denen man gemütlich intim beisammensitzen kann, wie in einer zwanglosen Gesellschaft, da man ja doch fast alle zumindest vom Sehen kennt und weil hier die interessanten Leute vom Theater Stammgäste sind: der Hubert Marischka mit seiner schönen Frau Lilian und seiner schönen Schwägerin Lily, hier sitzen Lehár und Kálmán und können ihre Tantiemen nicht aufessen, hier sieht man das Soubrettennaserl der Kartousch und das wesentlich größere Naserl des Komikers Max Brod, den liebenswürdigen Theateronkel Hofrat Gyömerey, den chronisch lächelnden Direktor Professor Dr. Rudolf Beer vom Deutschen Volkstheater, die reizvoll magere kleine Koeppke, und wenn ein ausländischer Star auf einer Wiener Bühne ein Gastspiel absolviert, die Massary, der Pallenberg, die Fedak, die Orska, die Kossary, Erika Gläßner, Blanche Dergan, dann absolviert er auch ein Nachtmahlgastspiel bei der Schöner. Hier sitzen Autoren und Kritiker, die so bedeutend sind, dass sie sich noch ein warmes Nachtmahl leisten können, hier wird Theaterklatsch, Theaterintrigue und Theatergeschäft in der liebenswürdigsten Form betrieben. Hier trifft sich alles, was dazugehört und hier erfährt man schon zehn Minuten nach der Premiere, ob es ein Erfolg war oder nicht. Und sooft im Deutschen Volkstheater ein Stück durchfällt, ist die Frau Schöner tief erschüttert, als ob sie der Autor wäre, aber für sie steht mehr auf dem Spiel als literarischer Ruhm: ein geringerer Absatz von Kalbsteaks, Filets sautés, Hummern, Forellen, Eiskremetorten und was es hier sonst an sehens- und essenswerten Spezialplatten gibt. In diesem Restaurant des Wiener Theaters müssen Sie unbedingt einmal gewesen sein. Und zwar womöglich in dem kleinen gelben Zimmer links von der Einfahrt, wo die besonders interessanten Leute sitzen. Ohne Protektion werden Sie aber dort am Abend in der Hochsaison keinen Platz bekommen. Da müssen Sie gut eingeführt sein oder seit 20 Jahren Naive oder Soubrette oder wenigstens ein Theaterdirektor, der einmal Pleite gemacht hat.

An einem schönen Abend will man natürlich lieber im Freien nachtmahlen. Im Prater? Das ist ein Kapitel für sich, davon reden wir noch. In der Stadt gibt es eigentlich nur zwei Restaurants im Grünen: VOLKSGARTEN und den anspruchsvolleren KURSALON im Stadtpark und wie ich unsere teure Gnädige kenne, hat sie sich bereits für den Kursalon entschieden. Das ist wirklich ein idealer Nachtmahlplatz: unten der halbdunkle Garten mit den unentgeltlich luftschnappenden Spaziergängern und Liebespaaren, dann der weite Kaffeehausplatz, wo die bescheidenen Butterbrotesser und Soda-mit-Himbeer-Trinker sitzen und darüber die festlich beleuchtete, erhabene Terrasse der Soupergäste. Es ist kein Restaurant, wo man Ersparnisse zurücklegen kann, denn das Konzert einer Musikkapelle erzielt in Wien nicht nur akustische, sondern auch preissteigernde Wirkungen. Aber man sitzt hier sehr angenehm und wenn man manchmal ein bisschen lang warten muss, so wartet man wenigstens in frischer Abendluft, sieht den Wiener Fremdenverkehr und die noch zahlungsfähige Wiener Gesellschaft und die neuesten legitimen und illegitimen Verhältnisse. Sehen Sie dort unter dem roten Lampenschirm den beleibten Herrn mit der nicht gerade hinreißenden Brünetten? Seine eigene Frau ist viel hübscher, viel reizvoller. Warum er nicht mit ihr hier sitzt? Weil seine Frau jetzt mit einem anderen auf dem Cobenzl nachtmahlt … Aber nicht einmal diese Ehebruchsstatistik scheint unsere Gnädige gegen die Jazzbandklänge taub zu machen, deren hämmernder Rhythmus unerbittlich aus der Tanzbar im Kursalon lockt. Mein Herr, haben Sie ein Einsehen und kaufen Sie Ihrer Dame für eine Viertelstunde einen Eintänzer um fünf Schilling, denn das ist ihr gutes Recht. Wenn eine Frau einmal in frischer Luft im Freien nachtmahlen will, dann wird sie doch wenigstens drin, in der heißen, überfüllten Bar tanzen dürfen …

Jetzt haben wir aber wirklich schon genug ausgegeben und wollen ohne Smoking, ohne Jazz nachtmahlen, natürlich gut. Dass Wien einmal die Hauptstadt eines vielsprachigen Reiches war, merkt man noch immer an den Restaurants mit Nationalküche, wie das UNGARISCHE WEINHAUS in der Spiegelgasse, wo man ganz Budapesterisch isst und trinkt. Dorthin geht der Wiener nur ab und zu, wenn er einen »Gusto« hat (Lust auf etwas Ungewöhnliches). Wenn er Meerfische, Scampi, Risotto essen und einen echten Chianti trinken will, dann geht er in das RESTAURANT LIDO auf dem Neuen Markt oder in den uralten GRÜNEN ANKER in der Grünangergasse. Dort isst und trinkt er mehr als sonst, gibt auch viel mehr aus, hat also den kompletten Eindruck einer italienischen Reise …

Ich weiß nicht, ob das in anderen Großstädten auch so ist, aber in Wien können Sie tatsächlich auch außerhalb der Inneren Stadt in jeder Vorstadt drei, vier gutbürgerliche Restaurants finden, wo man solid und nicht teuer isst. Natürlich nur dann, wenn ich mit Ihnen gehe, allein würden Sie sich wahrscheinlich gar nicht hineintrauen. Schon der Namen dieser Altwiener Gasthäuser ist so komisch: ZUR FLUCHT NACH ÄGYPTEN oder so ähnlich. Und das alte Haus mit seinem niederen, düsteren Eingang sieht auch nicht sehr einladend aus, eher wie eine Kutscherkneipe. Aber drin ist es ganz nett: dicke Mauern, tiefe Fensternischen, gewölbte Decken, kaum irgendein Luxus, nicht einmal der ganz reiner Tischtücher. Auch die Kriegsangewohnheit der Papierservietten können sich diese Wirte nicht mehr abgewöhnen. Die Kellner sind hier nicht abgeklärt und distinguiert englisch, sondern aufrichtig wienerisch. Sie schleudern dem im Wege Stehenden warnend den Kriegsruf zu: »Sauce bitte!«, was so viel bedeutet wie: »Aus dem Weg oder der Bratensaft ergießt sich über deinen Rock!« An Samstagen transpirieren sie heftig, aber wozu ist das »Hangerl« da, die Kellnerserviette für alles.