Czytaj książkę: «Malas posturas»

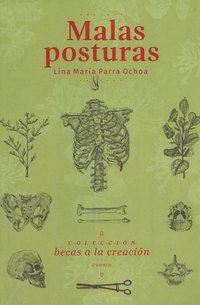

Malas posturas

Primera edición: agosto de 2018

© Lina María Parra Ochoa

© Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No.7 Sur-50

Tel. 261 95 23, Medellín

http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-520-6

Parra Ochoa, Lina María

Malas posturas / Lina María Parra Ochoa. -- Medellín: Editorial EAFIT, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2018

134 p.; 21 cm. -- (Letra x letra)

ISBN 978-958-720-520-6

1. Cuento colombiano. I. Tít. II. Serie

C863 cd 23 ed.

P259

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Edición: Claudia Ivonne Giraldo

Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes

Ilustraciones y diseño de portada: Santiago Rodas

El presente libro se publica gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido

Impugnación airosa

Juan Álvarez

Malas posturas

Leyes

Día de visitas

Fantasmas

Los partos

Educar a una mujer

Los límites

Pañuelos de papel

Desdoblamientos

Mitosis

La distancia entre los árboles

Malas posturas

Impugnación airosa

Juan Álvarez

Odio los prólogos. En especial los prólogos de literatura. Su ánimo de “legitimar”’; su secreto ejercicio de filiación; su torpe guiar de la lectura. Los prólogos son como las fachadas de las casas: frentes que nunca acaban de ofrecer los colores interiores.

Respeto y me encantan, en cambio, los estímulos públicos a la creación. El libro acá presente ganó la Beca de Creación Libro de Cuentos, convocado por la Alcaldía de Medellín en 2017. Este libro encuentra su camino de publicación por la vía del pulso propio; esa es su legitimación.

El título del volumen resulta del último cuento. “Malas posturas” relata la relación tensa entre una mujer y su cuerpo castigado por diferentes afecciones. Un cuerpo que ha ido demasiadas veces a la clínica como para estar de buen humor en tales espacios. Un cuerpo de vértebras chuecas. Un sujeto de legajos médicos gruesos. Un cuerpo que arranca de niña enfrentando la desviación de la escoliosis, transita los dolores de la cirugía consiguiente y continúa en la deriva del desconsuelo y la migraña.

En tales trayectos, el cuerpo de la narradora hace propios otros deterioros, a la manera de un catálogo de desgracias físicas. Pero no se trata solo de las dolencias del cuerpo. Se trata de esas dolencias como metáforas de la formación y la deformación moral. En términos dramáticos, todo ese “dolor” y esas “desviaciones” son conducentes: llevan al lector a aquel lugar de observación del mundo donde miramos la manera como somos observados. Es el juicio contra la ruina visto por la ruina.

En el primer cuento del libro, titulado “Leyes”, este esquema de observación es invertido: es ahora el sujeto femenino quien observa, y en ese proceso, va desdoblando una historia que es del cuerpo porque es de puñaladas, pero que no es del cuerpo porque es, antes que nada, una historia –de nuevo– de la deformación moral; una historia sobre la construcción de las masculinidades “respetables”; una historia sobre la trastienda del reclamo de honorabilidad cuando esa honorabilidad es fachada y crimen.

En otro de los cuentos, cuyo título pudo ser también el título de este libro –“Educar a una mujer”–, una mujer en primera persona recuerda sus años de adolescencia y la educación que ella y sus compañeras de colegio recibieron en torno al manejo y despojo de las toallas higiénicas sucias. Antes de botarlas a la basura debían envolverlas en papelitos rosados dispuestos por la madre María Elena. “Así nadie más vería la toalla ensangrentada”.

Mirar. Ser visto. Ahondar en el conflicto de cuáles son los ojos y las razones desde las que se observa cuando el mirar y el ser visto están inscritos en el mundo patriarcal antioqueño. En la dialéctica de esta constitución de la realidad está en juego buena parte de la narrativa que Lina María Parra Ochoa ofrece a los lectores.

En una medida u otra, los cuentos de Malas posturas construyen un universo en torno a la conciencia de la incorporación feminista. No es el feminismo declarado y constituido. Es una afiliación lenta y paulatina; una educación y una comprensión moral, lo que hace que sea una conquista sólida; una impugnación airosa al entorno sociocultural.

A propósito, hace poco, en una revista de circulación masiva, un respetado intelectual paisa intentó escribir de manera elogiosa sobre la obra de Marvel Moreno. Dijo: “La narrativa de Marvel Moreno, siendo profundamente femenina, no es para nada feminista. Porque Moreno, en realidad, no escribe solo para denunciar los estragos brutales padecidos por las mujeres, sino que lo hace para edificar una postura ética y estética propia de la condición humana”.

Allí habita, en el desliz que considera que la denuncia de los daños brutales de la misoginia no es la edificación de una ética o una estética, la propia misoginia estructural, que autoriza tácitamente para ser femenina pero no feminista. Es la voz de un sujeto que bien podría ser personaje observado de este libro. Es la voz del pasado honorable que se niega a escuchar nuevas constituciones del mundo porque está convencido de que su constitución del mundo, aquella de lo literario universal (“la condición humana”), está libre de asperezas o sesgos.

Pero no lo está. Y los cuentos de Parra Ochoa lo saben y lo palpitan.

A Iván, Soledad y Estefanía, mi familia

A Santiago Rodas, por creer en mí, por leerme, por acompañarme

Leyes

El doctor Saldarriaga fumó pipa desde los siete años. Dice, mientras cuenta unas monedas de cien que tiene en la mano para pagar el parqueadero. Dice que la pipa se la robó de uno de los cajones del escritorio de su padre después de que este muriera. El padre que exhala el último aire y el niño que sale despacio de la habitación para encerrarse en el estudio, dejando atrás los gritos de la madre.

Mira todo con detenimiento, es la primera vez que logra entrar, y ya no está el padre para sacarlo a patadas. Los libros son enormes, gruesos, del mismo largo que sus brazos, casi todos forrados en un cuero café manchado por el polvo y la mugre. El niño intenta sacar uno de los libros de un estante pero apenas si logra moverlo. Se da cuenta de que el sol ha desteñido los lomos, y que las tapas en realidad son mucho más oscuras. No pudiendo con el libro, se dirige al escritorio. Toca la madera con la mano, siente el polvo, el desuso del aparato, el abandono, pero no piensa en la enfermedad prolongada del padre, no piensa en nada. Prueba a abrir cada uno de los cajones, solo uno cede. Dentro hay una agenda en blanco y una pipa. Es la pipa de su padre, la que usaba para fumar en el balcón. El niño la coge y se la esconde entre el chaleco. Regresa a la habitación donde encuentra a su madre acostada al lado del cuerpo frío, con la mirada indecisa, plana, como si de repente se hubiera quedado ciega. El niño aprende a comprar, a preparar y a fumar tabaco, y crece y ya no es el niño sino el doctor Saldarriaga.

Al doctor Saldarriaga le faltan doscientos pesos para ajustar los mil quinientos que vale el parqueadero. Le pide al celador que lo ayude, pero este no sabe que tiene en frente a uno de los profesores de leyes más antiguo de la universidad, y aunque lo supiera no le importaría. El parqueadero vale mil quinientos, señor. El doctor se voltea a mirarme, y yo ya tengo los doscientos en la mano estirada, no porque me impresione su prestigio, sino porque de él depende mi trabajo en este momento.

Espero mientras Carlos se fuma un cigarrillo junto al carro antes de irnos. En eso llega el doctor Saldarriaga y se pone a hablarnos de fumar. Le pregunta a Carlos que qué marca de cigarrillos fuma, le dice buen hombre porque fuma Malboro, y nos cuenta entonces, más a Carlos que a mí, que fumó pipa desde los siete años, desde que su papá murió y él le sacó la pipa del escritorio. Yo sonrío pero me quedo callada, no me gusta hablar de lo que no conozco. Solo una vez intenté fumarme un cigarrillo y no supe cómo hacerlo, desde entonces ni la curiosidad ni la necesidad se me han vuelto a presentar.

El doctor Saldarriaga pide que lo llamen doctor, con D mayúscula siempre que se escriba. Yo lo escribo con minúscula porque no quiero ceder ante ese capricho. Le pongo la mayúscula cuando termine un doctorado, pienso. Pero le digo doctor aunque me pese, porque no me queda de otra. Gracias doctor por contratarme, gracias doctor por llevarse mis doscientos pesos. Ha sido profesor por casi sesenta años en la facultad de Derecho, haciéndose un nombre gracias a su persistencia, a su longevidad, a su capacidad de sortear las políticas cambiantes de los rectores y directores que vienen y van con los años. Ha tenido cargos administrativos pero lo que le gusta, según él, es enseñar, y que le digan doctor. Aunque no tiene un doctorado. La universidad, hace unos años, le dio un título honorífico de maestría para evitarse explicaciones ante evaluadores internacionales que estaban espulgando a la institución con peinilla. Pero como es tradición en la facultad de leyes, por ser profesor hace tiempo se le dice doctor.

Cuando me postulé hace dos años al puesto de docente de Literatura, él fue uno de los presentes en la entrevista. Le caí en gracia, me dijo luego, porque mi apellido es Aguirre, como el de su mejor amigo de la infancia. En conclusión me contrató por mi abuelo, su mejor amigo de la infancia, pero yo no se lo dije, y él nunca preguntó. Yo había oído historias sobre él, sobre el padre que le pegaba en las piernas con la hebilla de la correa cuando apenas estaba aprendiendo a caminar; sobre la vez que él y mi abuelo metieron en una funda de almohada una camada de gatitos recién nacidos, que habían arrancado de las tetas de su mamá, y los tiraron a la quebrada Ayurá; sobre el dúo de guitarras que habían formado ambos y con el que daban serenatas a novias que tenían en diferentes pueblos cerca de Medellín. Mientras lo miraba entonces, en la entrevista, y mientras lo miro ahora hablando sobre cigarrillos con Carlos, me vienen a la mente las historias que me contó mi abuela de cómo la esposa del doctor Saldarriaga llegaba a su casa arrastrándose toda golpeada buscando refugio, y de cómo mi abuelo la tomaba del brazo y se la devolvía sin misericordia a su amigo. Mi abuela decía que primero mi abuelo la mataba a ella que traicionar al doctor, porque mi abuela le decía también así, desde jóvenes.

Carlos termina el cigarrillo pero el doctor Saldarriaga sigue hablando, ya le sacó a Carlos demasiada información como para soltarlo. Sabe que es bisnieto de uno de los abogados más importantes de la historia de la ciudad, sabe que viene de una familia con dinero, como solía ser la suya, sabe que está hablando con un descendiente directo de las estirpes españolas asentadas en Medellín hace tiempo. Y no va a dejarlo ir. Carlos no sabe qué hacer con el cigarrillo, veo que le da pena tirarlo al suelo en frente de un profesor tan viejo, tan encachacado; y se queda con la colilla en la mano. Se limita a responder en monosílabos pero el doctor Saldarriaga no necesita de nadie más para conversar. Le dice buen hombre y le pone la mano en la espalda, le insiste sobre las virtudes de fumar pipa, que es una herramienta indispensable del quehacer intelectual. Estamos parados en la mitad del parqueadero, y yo me resigno y me recuesto contra mi carro a esperar. De lejos miro al doctor Saldarriaga pero él no se da cuenta.

Mi abuelo no sabe que trabajo en la facultad de Derecho, si lo supiera me preguntaría por su amigo, pero es que mi abuelo no sabe nada de mí, es mejor así. La primera vez que publiqué un cuento y fui a mostrárselo, en lugar de felicitarme me dijo que por qué no estudiaba Ingeniería de Sistemas, que eso sí daba plata. Desde entonces no hablamos mucho y aprendí que son más seguros la distancia y el desconocimiento. Pero sí sé que hace muchas décadas no habla casi con el doctor Saldarriaga. Desde que estaban jóvenes, tiempo después de que uno de ellos entró a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia y el otro entró a trabajar de operario en una fábrica de cerámicas. Sé que además hubo una pelea, unas navajas de por medio y un muerto, pero de eso no digo nada, solamente miro al doctor Saldarriaga, casi disfrutando de saber que él no sabe que yo sé algo que él cree olvidado para siempre. Si dijera cualquier cosa le dejarían de decir doctor, lo sacarían de la universidad y, quién sabe, hasta lo meterían a la cárcel. Pero no estoy segura, me evade el conocimiento de la ley cuando un crimen fue cometido hace tanto tiempo y por un señor lleno de amigos abogados.

***

Mientras esculco los cajones de la máquina de coser de mi abuela, ella entra en silencio y se sienta en la cama. Nada suena, ni la tela de su vestido ni las tablas de la cama ni el colchón ni la suela de sus zapatos. Mi abuela es un suspiro que se disimula en la casa, que se esconde en su cuarto, que cocina, cose y reza. Sé, sin que nadie me lo dijera, que el silencio es para esconderse de mi abuelo, para pasar desapercibida, sé que él la zarandea, que la insulta, pero mi abuela no corre a buscar ayuda a la casa de nadie, porque de esas cosas no se habla. Su cuarto está atrás, junto a la cocina, tiene una cama sencilla y una repisa de madera donde solo hay una cruz y un portarretratos pequeño con una foto mía de la infancia. Tiene más nietos, pero solo una foto mía de la infancia.

Le pregunto que dónde puso las tijeras, y me dice que las escondió, que para qué las necesito. No insisto porque intuyo la razón de esconderlas. Le cuento que esa mañana me entrevistó el doctor Saldarriaga, el de las historias del abuelo, que me cayó gordo porque insistía en que le dijeran doctor y porque tenía unos zapatos de cuero negro, muy brillantes y embetunados, pero viejos, con el cuero ajado y blandito por el tiempo. Mi abuela sigue en silencio, pero puedo ver que algo está pensando, tiene los ojos entrecerrados y se soba frenética el dedo meñique de la mano derecha que le quedó para siempre torcido después de que se lo quebrara y se lo inmovilizaran mal. Siempre que está asustada se soba el dedo meñique de la mano derecha: cuando mi abuelo nota que la comida está fría; cuando mi abuelo nota que una de mis tías no llega temprano; cuando mi abuelo nota que mi abuela no alcanza a contestar el teléfono; cuando mi abuelo nota que mi abuela se soba el dedo meñique de la mano derecha.

Es que el doctor Saldarriaga hace tiempo que no tiene mujer. De pronto por eso anda con los zapatos tan viejos. Mi abuela dice como excusándolo, como si él fuera a oírla. A la esposa que desbarataba a golpes cada fin de semana, la que llegaba arrastrándose hasta donde mi abuela, se la llevó un ataque extraño de epilepsia. Temblores repentinos empezaron a asediarla, echaba baba por la boca, se paralizaba como una estatua retorcida. Hasta que un día se murió. Mi abuela dice que para entonces ya mi abuelo y el doctor Saldarriaga no se hablaban, pero que ella sí fue al velorio; dice que la mujer en el cajón se veía feliz. El doctor Saldarriaga no lloró ni en la velación ni en el entierro, pero dice mi abuela que se encerró en su casa por un mes. Un mes sin salir, sin ir a la universidad, un mes sin que de la casa se oyera el más mínimo ruido. Luego, un día cualquiera, tal vez un miércoles, el doctor Saldarriaga salió encachacado, de maletín en mano, rumbo a la universidad. Y la esposa quedó en el olvido.

Mi abuela deja de sobarse el dedo y me dice que ella es la única que aún se acuerda de esa pobre mujer. Le miro los brazos y en ellos veo unas marcas leves pero aún perceptibles, como dedos. Entre mujeres como ellas se entienden. Nos quedamos calladas. El silencio de mi abuela está siempre alerta, es un silencio que escucha, que atiende a cada sonido sospechoso, es receloso, tensionado. Pero no hay nada en la casa, ni nadie. Entonces mi abuela me cuenta todo, me cuenta de cuando mi abuelo y el doctor Saldarriaga eran amigos, me cuenta de uno de los últimos días cuando salieron juntos, me cuenta de las navajas y del altercado.

***

El joven mira con determinación a todas las mujeres del lugar. Las mira con detenimiento, con atención de académico en ciernes. Y elige a una. No es la más bonita pero no está mal, le gusta porque tiene el pelo rubio y la piel blanca. La más bonita es morena y eso a él no le parece digno. Saca a bailar a la rubia, a la mona ojiverde, que tal vez no tiene el vestido más elegante ni la pose más refinada, pero es blanca, y se le ven las venas azulosas en las muñecas. Mientras baila con ella le susurra que le gusta su piel, que es como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. La mona no responde, apenas si puede bailar siguiéndole el paso, pero sonríe, ella supone que lo que él le dice es un cumplido. Hay otro joven que los mira desde una mesa. Él no va a buscar a nadie porque ya viene acompañado, pero no quiere bailar. Toma aguardiente e ignora a su mujer, quien, aunque se gastó la tarde entera poniéndose rulos en el pelo para quedar lista para el baile, sabe que no saldrá a la pista.

Son las once de la noche y el joven acompaña a la mona a su casa, seguido de cerca por su amigo y su mujer. La pareja de adelante habla pasito, para ellos nada más, mientras que la de atrás camina en silencio, el silencio de los recién casados que saben que han cometido un error. Escuchan los tacones de sus zapatos contra la calle, escuchan la conversación de los de adelante. El joven saca una pipa de su bolsillo, le da brillo con el pañuelo que le ha pedido a la mona como prenda, le pone un poco de tabaco y procede a encenderla, en la noche tranquila y sin viento no tiene problema. La mona tose un poco, y se arregla el pelo. La mujer de atrás la mira y siente un golpe en las tripas, es como verse a sí misma en un espejo, verse unos meses atrás, cuando aún no era una mujer casada y el joven a su lado todavía la miraba con deseo y la sacaba a bailar. Siente algo en la garganta, un grito de advertencia para la mona, que se vaya, que corra, que no se deje cortejar, que no se arregle para los bailes, que no se case. Pero no dice nada, porque ella es un suspiro que se disimula en la calle, porque le han enseñado que de esas cosas no se habla.

La mona los guía por calles que se hacen desconocidas para los jóvenes, calles que no están pavimentadas, calles que no tienen ni nombre ni número, calles que no son calles. El joven de la pipa mira para atrás buscando a su amigo, está incómodo. Esto no es lo que esperaba. La mona, aunque mona y ojiverde y de piel blanca con venas azules, es pobre. La mona se para enfrente de un jardín que huele a mango maduro, más allá hay una casa con piso de tierra. El joven sigue hablándole pero ya no puede disimular el desagrado. Desde atrás el amigo lo llama y los dos se alejan un momento a discutir, mientras las dos mujeres quedan paradas junto a la verja del jardín. No hablan pero intentan sonreírse. En la casa se enciende la luz de una vela y la puerta se abre. Las dos mujeres ven cómo un hombre sale con un candil en la mano. Es el hermano mayor de la mona, viene derecho hacia ella a recriminarle la hora tan tarde en la que llega. Las dos mujeres retroceden por instinto. Al mismo tiempo, el joven y su amigo regresan.

El joven tira a los pies de la mona el pañuelo bordado. Esto no es lo que él se esperaba, la acusa de haberlo engañado, de quererlo engatusar, de arribista, de mentirosa. Es como si no viera al hermano. Pero la ofensa está hecha, el pañuelo queda en el suelo y el hermano se lanza contra el joven y de un puñetazo le tumba la pipa. Las mujeres ven cómo la pipa cae y se resquebraja la madera.

Ya la ofensa está hecha.

***

Mi abuela vuelve a sobarse el dedo meñique de la mano derecha sin notarlo. Habla rápido y entrecortado, como si no tuviera permiso de hacerlo. Me cuenta que todo pasó en un instante, en un parpadeo. Que ella apenas vio la pipa del doctor Saldarriaga caer al suelo, cuando oyó las navajas entrar en la panza del hermano de la rubia que había estado bailando toda la noche con el doctor. En ese entonces aún no le decían así, apenas era un estudiante de Derecho, con ideas de grandeza, de merecimientos. Aún era amigo de mi abuelo a pesar de que él no estudiaba en ninguna universidad, sino que trabajaba de operario en la fábrica de cerámicas. Allá, entre los hornos y las máquinas que pintaban los platos, lo conoció mi abuela, allá la enamoró y la convenció de casarse a escondidas de su familia. Meses después estaban frente al jardín de los mangos, con el cuerpo del hermano en el suelo, apuñalado quién sabe cuántas veces. Mi abuela dice que no tuvo tiempo de contar.

Todos se quedaron viendo al hombre en el suelo sembrado de mangos maduros, junto al pañuelo y a la pipa. Se quedaron viéndolo hasta que dejó de respirar. Entonces, mi abuelo y el doctor Saldarriaga lo tomaron de las piernas y lo metieron en la casa vacía. La mona no dijo nada pero los siguió adentro, lloraba ahogándose en silencio. El doctor se dirigió hacia ella, limpiando la sangre de la navaja con la manga de su camisa, y le susurró al oído, igual que antes, que no se le ocurriera ir a decir nada, que él venía de familia de abogados, que a él nunca lo iban a meter a la cárcel, que quién le iba a creer a ella, una mujer arribista y mentirosa que ni para piso tenía.

Mis abuelos se quedaron en la casa con la mona y el hermano muerto mientras el doctor Saldarriaga iba por su carro. Lo esperaron casi hasta el amanecer. Justo antes de que el cielo aclarara entre los dos hombres arrastraron el cuerpo y lo metieron en la silla de atrás. A mi abuela le tocó irse sentada allí y contener el llanto, con las piernas del muerto sobre las suyas. Mi abuelo iba adelante manejando y el doctor Saldarriaga en el asiento del copiloto miraba su pipa rota.

***

Carlos se voltea a mirarme, me pide ayuda con los ojos. Yo saco el celular, le bajo el volumen y finjo recibir una llamada urgente. Mientras tanto el doctor Saldarriaga saca una pipa del bolsillo de su chaqueta, la pule con un pañuelo, le pone un poco de tabaco y la enciende. Así es como se fuma, buen hombre, le dice a Carlos mientras le da palmadas en la espalda. Vea, esta es la mismísima pipa que me robé del escritorio de mi difunto padre, tanto me ha durado. Ese comentario me molesta. Esa no es la pipa, no sea mentiroso doctor, quiero decirle, pero no digo nada. Eso del silencio es hereditario. Me acerco y le digo a Carlos que me llamaron, que nos tenemos que ir. Mucho gusto doctor, muy buena la conversada, pero con mucha pena nos despedimos.

Cierro la puerta de mi carro, me siento y por el espejo retrovisor veo al doctor Saldarriaga que intenta abrir el suyo mientras agarra la pipa con los dientes, pero las llaves se le caen al pie de sus zapatos de cuero gastado. Y algo siento en mi estómago, como un chuzón o una puñalada.

Darmowy fragment się skończył.