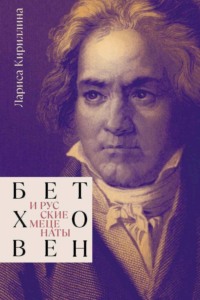

Czytaj książkę: «Бетховен и русские меценаты»

Развитие искусств и наук всегда было и всегда будет наилучшим средством установления уз между самыми отдаленными друг от друга народами.

Людвиг ван Бетховен – Стокгольмской академии

Поверьте, моя высшая цель состоит в том, чтобы мое искусство находило доступ к благороднейшим и образованнейшим людям.

Людвиг ван Бетховен – князю Н. Б. Голицыну

Государственный институт искусствознания

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Благодарим Центр немецкой книги в Москве за медийную поддержку данного издания

Иллюстративный материал:

© Beethoven-Haus Bonn

© Wien Museum

© Государственный Эрмитаж

© Государственный Русский музей

© Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Изображения из открытых источников публикуются в соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса РФ «Переход произведения в общественное достояние»

© Кириллина Л. В., текст, 2022

© Оформление. ООО «Бослен», 2022

Будучи слишком мал, чтобы познакомиться со знаменитым Моцартом, и не имея возможности стать свидетелем последних лет жизни Гайдна, которого я в детстве видел в Вене лишь мельком, я счастлив оказаться современником третьего героя музыки, которого по праву можно провозгласить Богом мелодии и гармонии.

Князь Н. Б. Голицын

Предисловие

В 1927 году, к столетию со дня смерти Бетховена, вышла в свет «Русская книга о Бетховене» – собрание исторических очерков под редакцией профессора Московской консерватории Константина Алексеевича Кузнецова (1883–1953). С тех пор прошел почти век, однако то старое издание, отпечатанное тиражом в 2000 экземпляров на недорогой тонкой бумаге под мягкой обложкой, осталось уникальным по замыслу и полноте тематического охвата.

В «Русской книге о Бетховене» имелась, помимо прочего, глава «Русские встречи и связи Бетховена», написанная известным литературоведом Михаилом Павловичем Алексеевым (1896–1981) и содержавшая очень ценную информацию. Однако сам материал уже тогда взывал к более подробному его изучению, которое было вряд ли осуществимо в условиях советской реальности с ее жесткими идеологическими установками и запретами, закрытостью некоторых отечественных архивов и невозможностью работы исследователей с зарубежными источниками.

В последней трети XX века и в наше время заметен рост интереса к теме «Бетховен и Россия».

В 1972 году появился весьма представительный сборник «Из истории советской бетховенианы», составленный крупнейшим отечественным бетховенистом XX века Натаном Львовичем Фишманом (1909–1986). В статьях другого нашего выдающегося музыковеда, Аркадия Иосифовича Климовицкого, освещены начальные этапы проникновения музыки Бетховена в Россию и влияние этой музыки на творчество русских композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского, Шостаковича1. Чрезвычайно своеобразное восприятие творчества Бетховена сквозь призму советской идеологии рассматривается в книге Марины Григорьевны Раку2.

В 2020 году началась работа над коллективным проектом «Личность и творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций», инициированным Российской христианской гуманитарной академией в Санкт-Петербурге и поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований. Содержание проекта выходит за рамки темы «Бетховен и Россия», однако именно этот аспект мыслится здесь ключевым. Уже подготовлена антология различных текстов о Бетховене, публиковавшихся на русском языке в XIX–XX веках, с содержательной вступительной статьей автора-составителя, Георгия Викторовича Ковалевского, «Русский Бетховен»3. Мне тоже предложено принять участие в этом проекте, и моя планируемая монография будет касаться рецепции Бетховена в России в XIX–XX веках.

Чем отличается от всех упомянутых здесь трудов эта книга?

Во-первых, она посвящена периоду, четко ограниченному годами жизни Бетховена и временем его общения с русскими меломанами и меценатами, которое началось, возможно, уже в 1780-х годах в Бонне и продолжалось до марта 1827 года (одно из последних писем, продиктованных Бетховеном на смертном одре, датированное 21 марта, было адресовано в петербургский банк «Штиглиц и Кº» и касалось финансовых расчетов композитора с князем Николаем Борисовичем Голицыным)4.

Во-вторых, речь пойдет только о тех ценителях творчества Бетховена, которые находились в непосредственном контакте с композитором либо, никогда не встречаясь лично, вели с ним переписку (как князь Голицын). Иначе круг персоналий пришлось бы расширить за счет тех русских бетховенианцев, которые появились уже в конце 1820-х годов, но с Бетховеном знакомы не были. Среди них князь Владимир Федорович Одоевский, Александр Александрович Алябьев и юный Михаил Иванович Глинка. Особый случай – графы Виельгорские, братья Михаил и Матвей Юрьевичи. Михаил, находясь в Вене в 1808 году, общался с Бетховеном, но пропагандировал его музыку гораздо позднее, находясь в России, причем не как меценат композитора, а как музыкант, виолончелист и дирижер.

В-третьих, эта книга прежде всего о конкретных людях, через личности и судьбы которых высвечиваются исторические события и художественные явления. Герои книги принадлежали к самым разным сословиям (от бюргеров и мелких дворян до титулованной знати и августейших особ), некоторые из них не были русскими по крови и даже не знали русского языка, хотя находились на службе у Российской империи. Необходимо, впрочем, заметить, что понятие «русские» в ту эпоху имело обобщающий характер и относилось ко всем подданным российских монархов, будь то украинцы, немцы, поляки или жители прибалтийских провинций.

Тем не менее всех персонажей этой книги объединяли любовь к музыке и интерес к творчеству и личности Бетховена.

Понятие «меценат» в данном контексте также следует трактовать расширительно. В обычном смысле меценат – богатый покровитель искусств, щедро тратящий личные средства на заказ художественных произведений и на бескорыстную помощь артистам. Однако в таком случае меценатство ограничивается материальной сферой, что не всегда верно и справедливо.

В широком смысле меценатство подразумевает не только финансовую поддержку творца, но и создание условий, в которых его творчество могло бы находить моральную опору и общественное одобрение. Это было подчас не менее важно, чем денежное вознаграждение. Общественное мнение в XVIII – начале XIX века создавалось не столько прессой, сколько просвещенными и влиятельными знатоками. И эти знатоки отнюдь не всегда были богатыми людьми. Даже не слишком состоятельный ценитель искусства мог содержать салон, организовывать выступления выдающихся артистов, пропагандировать их сочинения. С другой стороны, в Вене был хорошо известен феномен скупого мецената в лице барона Готфрида ван Свитена. Как замечал Герман Аберт, барон с помощью сбора пожертвований, куда вносил и свою долю, собирал значительные средства на важные художественные цели (например, на организацию исполнений ораторий Гайдна и Генделя), «однако непосредственно для музыкантов карманы богача оставались закрытыми»5. Тем не менее с ван Свитеном поддерживали отношения и Моцарт, и Гайдн, и молодой Бетховен, посвятивший ему свою Первую симфонию.

Очагами, в которых тогда взращивалось и распространялось высокое искусство, причем самое современное, были небольшие дружеские кружки и частные светские салоны, а не консервативные официальные институты вроде придворных капелл и иных учреждений. С институтами у Бетховена отношения обычно не складывались: он слишком выделялся на общем фоне и не умел ни руководить кем-либо, ни подчиняться. Зато с людьми, способными понимать и ценить его творчество, Бетховен общался охотно, причем не только на сугубо музыкальные темы.

Важно отметить еще одно обстоятельство. С точки зрения истории искусства Бетховен – фигура первой величины, а цари, короли, князья, дипломаты, полководцы, министры и прочие лица, не говоря уже о рядовых чиновниках различных ведомств, – фоновые персонажи, зачастую мелкие до неразличимости. Но в глазах современников все было едва ли не наоборот: сильные мира сего творили историю государств и народов, начинали войны и заключали мир, перекраивали карты Европы и переписывали законы, государственные служащие отвечали за четкое функционирование бюрократических механизмов, а музыканты во всех этих процессах никакой существенной роли не играли. Они лишь привносили в суровую реальность гармонию и красоту – ценности высокие, однако слишком абстрактные, чтобы вершители судеб уделяли им много внимания. «Князей было и будет тысячи, Бетховен же только один» – эти горделивые слова из апокрифического письма композитора к князю Карлу Лихновскому6 мало кем в то время воспринимались как непреложная истина. Вероятно, большинство аристократов, высокопоставленных чиновников и августейших особ сильно бы удивились, узнав, что спустя двести с лишним лет их имена будут помнить лишь потому, что они каким-то образом соприкасались с незнатным, вызывающе неучтивым и порой весьма неудобным в общении гением.

Вместе с тем далеко не все эти люди – аристократы, дипломаты, военные – были заурядными личностями; скорее, напротив, высокое положение обязывало выделяться на общем фоне. Для того чтобы управлять государством, одерживать победы, вести переговоры, нужно было обладать умом, характером, знаниями и талантами. Чем больше исследователь вникает в документы, в том числе не имеющие отношения к музыке, тем менее однозначным становится взгляд на эпоху Бетховена, которая (не будем о том забывать) была одновременно эпохой великих перемен и великих героев. Подробно прописанный фон позволяет лучше понять и личность Бетховена, и те обстоятельства, в которых он жил и творил.

О некоторых русских почитателях Бетховена существует специальная литература; эти труды по возможности здесь учтены. Больше всего, конечно, написано о графе Андрее Кирилловиче Разумовском и о князе Николае Борисовиче Голицыне. Голицын-музыкант был удостоен целого раздела в фундаментальном исследовании Льва Соломоновича Гинзбурга (1907–1981) «История виолончельного искусства» (1957). Однако некоторые фигуры до сих пор оставались в тени. Их фамилии (Фациус, Струве, Клюпфель, Броун) постоянно упоминаются в литературе о Бетховене, но без каких-либо подробностей.

В процессе работы над материалом мне удалось найти в архивах немало новых фактов и документов, касающихся биографий героев этой книги, хотя множество пробелов не заполнено. К сожалению, сохранность архивных документов в нашей стране оставляет желать лучшего, а системы поиска внутри конкретных архивов зачастую очень несовершенны. Многое, очевидно, было утрачено в ходе бурных исторических событий и всевозможных внутренних реорганизаций. Всякий, кто работал в архивах, знает, что любой обнаруженный там документ тянет за собой цепь вопросов, влекущих к дальнейшим поискам, иногда долгим, а иногда и тщетным. Поиск можно продолжать бесконечно, однако в некий момент нужно было поставить точку, чтобы книга могла обрести завершение.

Бетховенское семилетие 2020–2027 годов – между 250-летием со дня рождения и 200-летием со дня смерти – дает хороший повод подвести некоторые итоги и предложить обобщающий взгляд на историю вопроса, безусловно важного для отечественного музыковедения и для бетховенистики в целом.

Благодарности

В процессе написания книги мне неоднократно доводилось обращаться к коллегам за различными консультациями по конкретным вопросам. Помощь и содействие с готовностью оказывали:

Павел Георгиевич Сербин (Москва)

Ольга Байрд (Яценко) (Прага)

Профессор Стефан Михаэль Неверкла (Вена)

Александр Витальевич Круглов

(Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж)

Наталья Юрьевна Бахарева

(Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж)

Аскольд Владиславович Смирнов (Москва)

Виктор Аркадьевич Лапин (Санкт-Петербург, РИИИ)

Алла Викторовна Абраменкова,

заведующая читальным залом АВПРИ (Москва)

Анастасия Юрьевна Буцко (Бонн)

Доктор Николь Кемпкен, руководитель Дома-музея Бетховена (Бонн)

Приношу мою искреннюю благодарность.

Список сокращений

Учреждения:

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи (Москва).

ВОЛМ – Венское общество любителей музыки (Wiener Gesellschaft der Musikfreunde).

ГАВО – Государственный архив Владимирской области.

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Москва).

ДБ – Дом Бетховена и Бетховенский архив (Бонн).

КР РИИИ – Кабинет рукописей Российского института истории искусств (Санкт-Петербург).

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

ОРИР НМБТ – Отдел редких изданий и рукописей Научно-музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва).

РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

РНММ – Российский национальный музей музыки (Москва).

Издания и условные обозначения в них:

БП – Бетховен Л. ван. Письма. В 4 т. М.: Музыка, 2011–2016 (подробные сведения о каждом томе см. в библиографии).

Львов – Прач – Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач. СПб., 1790; Собрание народных русских песен с их голосами, положенных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с прибавлением к оных второй части. СПб., 1806.

Месяцеслов – Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето <…> от Рождества Христова. СПб.: Имп. Академия наук, [1805–1829].

AMZ – Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig).

BG – Ludwig van Beethoven. Briefwechsel. Gesamtausgabe. Bd. 1–8. München: G. Henle Verlag, 1996–1998.

BKh – Ludwig van Beethovens Konversationshefte. Bd. 1–11. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1969–2001.

BNZ – Baierische National-Zeitung (München).

Kerst – Kerst F. Die Erinnerungen an Beethoven. Bd. 1, 2. Stuttgart, 1913.

KHV – Kinsky G., Halm H. Das Werk Beethovens: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen. München: G. Henle, 1955.

TDR – Thayer A. W. Ludwig van Beethovens Leben / hrsg. von H. Deiters. Mit Ergänzungen von H. Riemann. Bd. I–V. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1901–1911.

WoO – Werke ohne Opuszahl (произведения без опусного номера в указателях сочинений Бетховена).

Wetzstein – Familie Beethoven im kurfürstlichen Bonn. Neuauflage nach den Aufzeichnungen des Bonner Backermeisters Gottfried Fischer. Übertragen, kommentiert, illustriert und hrsg. von Margot Wetzstein. Bonn, 2006.

WZ – Wiener Zeitung (Wien).

Молодой Бетховен в кругу русских дипломатов

Людвиг ван Бетховен в 1801 году.

Гравюра неизвестного автора по оригиналу Йозефа Найдля

Отчизна моя, прекрасный край, где впервые узрел я свет, стоит перед моими глазами так же отчетливо и явственно, как в момент расставания с вами. Одним из счастливейших в жизни я буду считать тот день, когда снова смогу Вас увидеть и поклониться нашему батюшке Рейну.

Бетховен – Ф. Г. Вегелеру, 1801

Людвиг ван Бетховен в 1801 году. Гравюра Йозефа Найдля по портрету Гандольфа Энста Штайнхаузера

Генрих Антонович Струве, русский дипломат, друг юности Бетховена. С портрета 1810-х годов

Вид на Рейн и Бонн в 1820-х годах.

Акватинта неизвестного автора

Людвиг ван Бетховен в возрасте 16 лет.

Силуэтный рисунок Йозефа Неезена

В маленьком Бонне, где практически все жители знали друг друга в лицо, а общественная жизнь протекала на небольшом пятачке между дворцом, собором и ратушей, социальные барьеры не выглядели непреодолимыми.

Будучи мальчиком, Бетховен благодаря своему выдающемуся дарованию оказался вхож и в резиденцию курфюрста, и в придворный театр, и в светские салоны, и в дома иностранных дипломатов.

Бонн, вид на площадь перед ратушей.

Старинная открытка

Дом в Бонне на Рейнгассе, где семья Бетховен жила в 1775–1785 годах

Страницы письма Бетховена к Г. А. Струве от 17 сентября 1795 года из Вены.

Дом-музей Бетховена, Бонн

Мне здесь живется пока хорошо, я приближаюсь к намеченным мною целям. Как скоро \я отсюда уеду, определить точно я еще не могу. Мое первое путешествие должно быть в Италию, затем, вероятно, в Россию. Ты, надеюсь, непременно напишешь мне, во сколько обойдется путь отсюда в П[етербург?], ведь я намерен послать туда кого-нибудь как можно скорее.

Бетховен – Г. А. Струве, 17 сентября 1795

Рисунок и записи Г. А. Струве в альбоме Бетховена. 1792

Предназначение человека.

Признавать Истину, любить Красоту, желать Добра, совершать Благое. Думай иногда, даже находясь вдалеке, о твоем верном и неизменном друге Генр[ихе] Струве из Регенсбурга, состоящем на Русской Импер[аторской] cлужбе.

Символ. После цветения юности пожинай в зрелом возрасте плоды мудрости.

Запись Г. А. Струве в альбоме Бетховена, 1792

Бонн.

Вид на резиденцию курфюрста

Вы можете позволить своей маленькой ученице играть где угодно, и, между нами говоря, многих из наших банальных, но чванливых шарманщиков она заставит натерпеться стыда. Еще одно. Не покажется ли Вам неуместным, любезный Штрейхер, если и я приму кое-какое участие в ее образовании, – или, вернее, если я тоже позабочусь о ее успехах?

Бетховен – И. А. Штрейхеру

об игре 13-летней Элизабет фон Кизов

Элизабет фон Кизов, в замужестве Бернхард, дочь «русского агента» Иоганна Эрхарда фон Кизова. Бетховен познакомился с ней в доме дипломата Филиппа Адамовича Клюпфеля. Неизвестный автор.

Дом-музей Бетховена, Бонн

Герб семьи фон Кизов Вена. Вид на улицу Кольмаркт в 1786 году. Венский музей

Автограф песни «Крик перепела» WoO 129 с надписью «Крик перепела. Сочинено для графа Броуна Людвигом ван Бетховеном, 1803».

Дом-музей Бетховена, Бонн.

Коллекция Х. К. Бодмера.

В издании песни посвящение по неизвестным причинам было опущено

Граф Иван Юрьевич Броун и его жена Анна Маргарета.

Силуэтные изображения конца XVIII века

Титульный лист первого издания Двенадцати вариаций для фортепиано на тему русского танца, посвященных графине Броун.

Дом-музей Бетховена, Бонн

Музыка молодого Бетховена собирала под окном многочисленных слушателей.

Иллюстрация Виктора Дмитриевича Замирайло. 1910

Страница с перечнем подписчиков на Трио ор. 1.

Дом-музей Бетховена, Бонн.

Коллекция Х. К. Бодмера

Бонн, вид на площадь перед ратушей.

Старинная открытка

Боннские знакомства

Бетховен родился в церковном княжестве, духовным и светским правителем которого был курфюрст-архиепископ Кёльнский. Властители этого ранга принадлежали к числу электоров – князей, имевших право избирать императора Священной Римской империи. Детство Бетховена прошло при патриархальном и просвещенном правлении курфюрста Максимилиана Фридриха (1708–1784) из швабского графского рода Кёнигсегг-Ротенфельс. Именно этому князю посвящены три первые фортепианные сонаты Бетховена WoO 47, изданные в 1783 году с чрезвычайно велеречивым посвящением, составленным, разумеется, не Людвигом, а, скорее всего, его учителем Кристианом Готлобом Нефе. На титульном листе возраст юного автора ради пущего эффекта был убавлен еще на год, однако не исключено, что Бетховен действительно сочинил эти сонаты, будучи одиннадцатилетним мальчиком.

После смерти Максимилиана Фридриха главой княжества стал представитель династии Габсбургов, самый младший из братьев императора Иосифа II Максимилиан Франц (1756–1801), человек просвещенных взглядов, который всецело поддерживал политические, общественные и культурные реформы, проводимые императором. Максимилиан Франц, как и его предшественник, был также князем-епископом Мюнстера в Вестфалии, а с 1780 года еще и Великим магистром Тевтонского ордена – организации отнюдь не всецело декоративной, хотя уже и не столь воинственной, как в Средние века. Столица ордена вплоть до 1809 года находилась в Мергентхайме близ Вюрцбурга.

Резиденция князя-архиепископа располагалась не в столичном Кёльне, а в маленьком уютном Бонне. Владения правителя не ограничивались парадным дворцом, в котором ныне главное здание университета, и прилегающим к нему регулярным парком, а включали в себя также ряд пригородных и загородных малых дворцов, служивших для охотничьих забав и летних развлечений. Давали там, конечно, и концерты. В одном из этих красивых зданий, Редуте в Бад-Годесберге, Бетховен встретился летом 1792 года с Йозефом Гайдном, и тот согласился взять его в ученики.

Хотя Бонн по сравнению с соседним Кёльном выглядел тихим провинциальным городком, именно здесь работали посольства и представительства иностранных государств. Хотя проводить сколько-нибудь независимую внешнюю политику курфюрсты-архиепископы не имели возможности, само расположение княжества на берегах Рейна, причем в относительной близости от Франции, Нидерландов, Фландрии и Пруссии, заставляло всех заинтересованных лиц не упускать эту стратегически важную область из виду и держать здесь своих представителей. Это касалось и таких государств, как Англия и Россия. У обеих держав были свои интересы в Германии: короли Великобритании, начиная с Георга I, в силу личной унии были курфюрстами Ганновера, и в войне за «австрийское наследство» 1740–1748 годов Великобритания поддерживала Марию Терезию. Россия же постоянно заключала династические браки с представителями небольших немецких протестантских княжеств (Шлезвиг-Гольштейн-Готторп, Ангальт-Цербст, Баден-Вюртемберг), но при этом соперничала и даже воевала с Пруссией (Семилетняя война 1756–1763 годов). В Семилетней войне две империи, Россия и Австрия, были союзницами; этот военно-политический союз был упрочен во времена правления Екатерины II и императора Иосифа II, а затем и при Александре I. Тесные связи кёльнских архиепископов с вестфальским Мюнстером и, в случае Максимилиана Франца, с Тевтонским орденом обеспечивали Бонну подчеркнутое внимание со стороны прочих германских князей. Присутствовал среди боннских дипломатов и имперский, то есть фактически австрийский, посол.

В масштабах Священной Римской империи дистанция, отделявшая высокопоставленных особ вроде князей, министров и послов от совсем юного музыканта, сына придворного певчего, показалась бы огромной. Но в маленьком Бонне, где практически все жители знали друг друга в лицо, а общественная жизнь протекала на небольшом пятачке между дворцом, собором и ратушей, социальные барьеры не выглядели непреодолимыми. Будучи мальчиком, Бетховен благодаря своему выдающемуся дарованию оказался вхож и в резиденцию курфюрста, и в придворный театр, и в светские салоны, и в дома иностранных дипломатов. Публикация в 1782 году Десяти вариаций на марш Эрнста Кристофа Дресслера WoO 63, посвященных графине Фелице фон Вольф-Меттерних, а в следующем году трех сонат WoO 47, посвященных курфюрсту Максимилиану Фридриху, принесла ему славу композитора, а таким даром обладал отнюдь не каждый вундеркинд. На него трудно было не обратить внимания, когда он, малорослый щуплый подросток в парике с косичкой и в фирменной зеленой ливрее штатного музыканта княжеской капеллы, усаживался за орган или аккомпанировал певцам на клавесине или фортепиано.

Между 1775 и 1785 годами семья Бетховен жила не в том доме на Боннгассе, где Людвиг родился и где ныне находится музей, а у булочника Иоганна Теодора Фишера на Рейнгассе (этот дом был разрушен при бомбардировке Бонна в 1944 году; сейчас на его месте стоит современное жилое здание). Согласно воспоминаниям сына домовладельца, Готфрида Фишера (1780–1864), основанным не только на личном опыте, но и на сведениях, полученных от его матери Сусанны Катарины (1740–1826), старшей сестры Цецилии (1762–1845) и других очевидцев, семья Бетховен в это время отнюдь не бедствовала. Иоганн с женой Марией Магдаленой, детьми и служанкой занимал просторную шестикомнатную квартиру, в которой часто устраивали домашние концерты, туда приходило множество гостей, преимущественно актеров и музыкантов, но также и представителей благородных сословий7. Все это свидетельствует о том, что расхожие представления об Иоганне ван Бетховене как о горьком пьянице, жестоко издевавшемся над гениальным сыном, не совсем справедливы. Выпить он, конечно, любил, но до 1787 года его пристрастие к вину никому не казалось чрезмерным, и Фишер вспоминал, что подвыпивший Иоганн становился веселым и бодрым. Лишь после утраты любимой жены он потерял власть над собой и быстро довел семью до нищеты, так что Людвиг в 1789 году был вынужден взять на себя роль опекуна отца и кормильца двух младших братьев. До этих печальных событий Иоганн считался неплохим музыкантом и опытным преподавателем музыки, которого приглашали давать уроки и музицировать в самых респектабельных домах, в том числе у английского и французского послов. С Людвигом он действительно бывал строг и нередко прибегал к рукоприкладству, но при этом гордился дарованием сына и видел в нем надежду семьи.

Людвиг также с детства зарабатывал на хлеб, давая частные уроки, поскольку его жалованье помощника органиста в придворной капелле, назначенное ему в 1784 году, было очень небольшим, а разраставшаяся семья нуждалась в дополнительном доходе.

Некоторые ученики становились его близкими друзьями, как, например, дети вдовы надворного советника Елены фон Брейнинг, особенно Лоренц (Ленц), Стефан и Элеонора (Лорхен). Но в других случаях он рассматривал преподавание как ненавистную обузу. Франц Герхард Вегелер, впоследствии зять госпожи фон Брейнинг, также общавшийся с Бетховеном в ее доме, вспоминал: «Иногда г-же фон Брейнинг приходилось заставлять его идти давать урок к австрийскому послу графу фон Вестфалену, ныне Фюрстенбергу, жившему напротив нее. Тогда он шел, ut unique mentis asellus8 (так он сам о себе говорил), но нередко, дойдя до того дома, бежал обратно, пообещав, что завтра даст двухчасовой урок, а сегодня никак не может. Его вынуждало к этому не столько собственное стесненное положение, сколько мысли о семье, особенно о его милой матери»9. Мария Магдалена ван Бетховен умерла 17 июля 1787 года, то есть рассказ Вегелера относится к более раннему времени, когда нерадивому учителю было всего лишь от тринадцати до шестнадцати лет (Вегелер вспоминал, что они познакомились, когда Бетховену исполнилось примерно двенадцать, но он уже слыл «сочинителем»). Дипломат, о котором здесь говорилось, – барон Клеменс Август фон Вестфален, получивший в 1792 году титул имперского графа; в течение долгого времени он занимал пост уполномоченного посланника императорского двора при княжествах Кёльнском, Трирском и в Вестфалии. У него было пятеро детей, которых обучал музыке юный Бетховен (возможно, не всех, но подробностей мы не знаем). Нельзя утверждать, что барон Вестфален и другие дипломаты были в полном смысле меценатами Бетховена, однако уроки их детям он давал не бесплатно, и, скорее всего, его выступления в светских салонах также вознаграждались гонорарами или подарками, как это было принято в то время.

Бонн. Площадь перед ратушей.

Фрагмент старинной открытки