Czytaj książkę: «Мудрец сказал…»

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с китайскогоВ. Семанова

© Перевод. В. Семанов, наследники, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Глава первая

Есть в Пекине две башни – Башня колокола и Башня барабана1. Позади них стоит множество пансионов, один из которых зовется «Небесной террасой». На его узких и невысоких дверях красуется блестящая латунная дощечка с надписью: «Специально для студентов. Полное обслуживание и стол». В действительности же эта надпись ни к чему не обязывала. «Специально для студентов»? Но в комнаты, если они пустовали, могли поселить кого угодно, даже имеющих весьма отдаленное отношение к наукам. «Полное обслуживание и стол»? Но тому, кто не хотел сбросить лишний вес, не рекомендовалось столоваться в «Небесной террасе», хотя плата за еду здесь была так же высока, как и плата за жилье.

И все-таки дела пансиона не шли хуже от того, что вывеска оставалась только вывеской. Что и говорить, состав жильцов здесь был весьма пестрым, пища оставляла желать лучшего, но студенты валили в «Небесную террасу» валом, потому что здесь можно было насладиться вещами, не дозволенными в других пансионах. Если, к примеру, будущий ученый муж хотел сыграть в кости, хозяин предоставлял ему для компании девицу не первой молодости, зато уверял, что ее можно сравнить только с цветком или нефритом. Если клиент желал выпить, ему подавали настоящий «раскаленный нож»2, который завозят контрабандой с севера, налитый в свиные пузыри.

В пансионе было всего двадцать комнат, а жильцов – примерно тридцать, поскольку некоторые жили по двое, а сразу двумя комнатами не владел никто. Двор делился пополам невысокой стенкой, разрисованной фигурами людей, чертей и лис. Говорили, будто это эпизоды из «Странных историй Ляо Чжая»3, но, к несчастью, так никто и не мог определить, что это за эпизоды.

Внешняя и внутренняя части пансиона сильно отличались друг от друга. Передний дом был довольно чистым и состоял из пятнадцати комнат, выходивших окнами на три стороны – север, юг и запад. В заднем доме находились остальные пять комнат (две выходили на север, а три – на запад) и четыре подсобных помещения: контора, кладовая, кухня и уборная. Студенты, любители старины, не раз слышали от хозяина, что прежде в этих домах жили две семьи и что разрисованная стенка воздвигнута на месте прежней высокой стены. Еще хозяин со слезами добавлял, что, когда эту развалившуюся стену ломали, он обнаружил в ней небольшого медного бодхисаттву4, продал его за три серебряных доллара, а потом кто-то перепродал божка одному американцу за шесть долларов… Любители старины до сих пор сочувствуют хозяину, но мало кто знает о том, какой эпохи этот бодхисаттва.

Внешний дом обитатели прозвали «запретным городом»5 – за его строгость и официальность, а внутренний – сеттльментом6, за тишину и уединенность. Следует признать, что эти названия были даны весьма метко, так как в переднем доме (там из пятнадцати комнат целых две не протекали во время дождя!) квартирную плату взимали более высокую и его жильцы чувствовали себя истинными аристократами, а в заднем доме, удаленном от улицы, было очень удобно пить вино и играть в кости. Особенно тихо и уединенно, словно в сеттльменте, было в уборной: там жилец мог отсидеться, если, скажем, не желал видеть кого-нибудь из приятелей или заимодавца – точь-в-точь как политики, скрывающиеся от властей, отлеживаются в иностранных больницах.

Описать обитателей «Небесной террасы» – дело нелегкое, поскольку они постоянно менялись и редко жили здесь больше полутора лет, исключая тех, кто не любил переезжать с места на место. Кроме того, каждый из них обладал особым обликом и характером, которые следовало бы изобразить подробно, так как биография любого человека не лишена интереса. Скажем, Ван Верзила, живший в заднем доме, любил распевать арии из музыкальной драмы «Рассечение желтого халата», а Сунь Мин-юань из переднего дома славился кашлем, напоминающим разрывы хлопушек. Глубокой ночью Ван своим пением старался заглушить кашель Суня, и об этом можно написать целый роман. Стоило бы изобразить и длинную трубку владельца пансиона Цуя, и не менее длинный синий халат слуги Ли Шуня – с короткими рукавами, широким воротом и вечно оторванными пуговицами. Но мы вынуждены отбирать главное и писать просто, хотя сознаем, что наше упрощенное изображение далеко от подлинной жизни «Небесной террасы». Очень хотелось бы, чтобы у читателя нашей книги в ушах все время стояли пение Вана и кашель Суня, а перед глазами – трубка Цуя и халат Ли Шуня, тоже не лишенный некоторой исторической ценности. Только так читатель сможет хотя бы в небольшой степени постичь сложную обстановку в пансионе «Небесная терраса».

Когда старуха покупает хурму, она выбирает самую крупную; когда историк пишет о прошлом, он предпочитает писать о людях необычных – к примеру, с красными бородами и синими лицами7. Естественно, что и прозаик часто впадает в такую же вкусовщину, хотя обычно он умнее старух и историков и понимает, что большая хурма может вдруг оказаться чересчур терпкой, а люди с красными бородами и синими лицами не обязательно героические личности. Так или иначе, но из всех обитателей «Небесной террасы» нам придется выбрать лишь нескольких.

Самой лучшей и самой просторной комнатой считался третий номер, то есть средняя из комнат переднего дома, выходящая окнами на север. Это были своего рода императорские покои, Дворец золотых колокольчиков, и жить в нем полагалось человеку незаурядному, способному властвовать над обоими домами пансиона. И он действительно был самым давнишним обитателем «Небесной террасы», живым носителем ее истории. Стоило ему шевельнуть пальцем, как атмосфера в пансионе резко менялась. Мало того, он был поистине скромным и благородным человеком, уважительно относившимся не только к друзьям, но и к слугам, которые редко слышали от него дурное слово. Лишь изредка, когда ему приносили чересчур жидкий чай или сверх меры подогретое вино, он ласковым голосом, напоминающим звон золотых и нефритовых украшений, говорил: «Мер- завец!»

Но это еще не все. Он был автором трактатов «Введение в игру в кости» и «Основные принципы музыкально-театральной критики», благодаря чему соседи не просто любили его, а гордились тем, что живут рядом с таким просвещенным человеком. Он учился в университете Прославленной справедливости, занимался философией, литературой, химией, социологией, ботаникой, изучал каждую по три месяца и не требовал после этого ни диплома, ни ученой степени: ведь он трудился ради науки. Но и это еще не все. Обитатель третьего номера был почтительным сыном, хотя его обуревали и новые идеи, направленные против конфуцианского принципа сыновней почтительности. Каждый месяц он писал родителям по крайней мере два письма и, торопя с высылкой денег, заканчивал оба свои послания так: «Низко кланяюсь, берегите себя!»

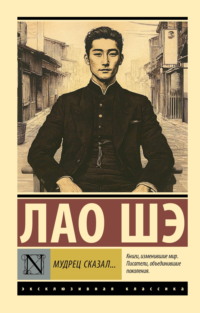

Кто же был этот таинственный обитатель третьего номера? Он носил фамилию Чжао – первую из «Ста фамилий»8 – и имя Цзы-юэ, которое означало «Мудрец сказал…». Такими словами начиналась книга «Изречения и беседы» 9.

Все в Мудреце соответствовало его имени и фамилии. Его нос был первым во всей Поднебесной: острый и крючковатый, словно клюв коршуна, но отнюдь не уродливый. Глаза как у собаки, всю жизнь сторожившей один и тот же дом. Губы полные и выпяченные вперед, словно пятачок у Благочестивого кабана10, ходившего на Запад за буддийскими книгами. Нос, похожий на клюв коршуна, собачьи глаза, свиной пятачок и нежное человеческое сердце – все это, вместе взятое, делало Мудреца не только душой общества, но и душой самого мироздания!

Щедро наделенный природой, Чжао Цзы-юэ прекрасно разбирался буквально во всем. Его зимний халат, который он носил, не снимая с первых холодов до летней жары, был подбит самой длинношерстной и белоснежной овчиной. Ультрамодные туфли – ни для зимы, ни для лета – были сделаны в Японии из английской кожи, запах которой разносился далеко вокруг… Мудреца нельзя было ни с кем сравнить ни в морали, ни в учености, ни в умении говорить, да и не стоило этого делать! Объясняя свое презрение к дипломам и ученым степеням, Мудрец заявил:

– Если когда-нибудь я и пожелаю получить ученую степень, то не доктора философии или литературы. Я стану первым в мире доктором всеобщих наук!

Лишь двумя обстоятельствами Мудрец был не совсем доволен: тем, что жил в третьем, а не в первом номере, и тем, что в прошлом семестре обнаружил свое великолепное, исполненное глубокого смысла имя в самом конце экзаменационного списка. Однако (и это очень важно!) соседи называли его третий номер Дворцом с золотыми колокольчиками, значит, фактически он был первым. То же самое можно сказать и об имени, если читать список с конца. Мудрец удовлетворенно смотрел в зеркало, и печали его таяли, словно снежинки. Еще бы! Ведь, по существу, для них не было никаких оснований.

Оставалась, правда, еще одна неприятность, от которой избавиться было не так легко, как от двух первых: десять лет назад, когда Чжао Цзы-юэ исполнилось пятнадцать лет, его женили на девушке с бинтованными ножками. Во время медового месяца, опьяненный любовью, он сочинил целую сотню четверостиший об этих ножках – «золотых лотосах»; еще и сейчас на книжных лотках за каких-нибудь три медяка можно купить его сборник «Маленькие ножки». Но с тех пор вкусы переменились, и почти никто больше не восхищался «золотыми лотосами», напротив, все в один голос твердили, что бинтованные ноги безобразны, и Мудрец, всегда тонко чувствующий эпоху, тоже не остался глух к новым веяниям. Чем чаще он любовался фотографиями обнаженных западных красавиц, выставленными в фотовитринах, тем с большим раздражением думал о «маленьком вонючем крабе» (так он называл свою жену), живущем у него дома.

Чжао Цзы-юэ был истым ученым с помыслами высокими, как небо, и безбрежными, как море, поэтому он хотел лишь наслаждаться подлинной красотой, найти смысл жизни и не исповедовал никакой религии, способной только одурманивать людей. Но с того дня, как Мудрец прозрел и увидел все недостатки собственной жены, он расстроился до такой степени, что перестал пренебрегать религией, дабы обрести душевное успокоение. Только он решил верить не в Будду, не в Конфуция, не в Маркса и не в священную девятихвостую лисицу даосов, а в безжалостного китайского сатану с непроницаемым, точно железо, лицом. Каждый раз после выпивки или игры в кости Мудрец чувствовал, что должен отдаться духовному совершенствованию и, простершись на полу, горячо молил:

– Почтительно прошу тебя послать хоть какого-нибудь беса, чтобы он призвал к тебе мою жалкую половину, а мне дал красавицу нового типа и позволил вкусить сладость истинной любви! Да здравствует сатана! Аминь!

Помолившись, Мудрец испытывал немалое облегчение, как будто душа его омылась в священном лотосовом пруду. Он прикрывал глаза, и ему казалось, будто ненавистная жена с маленькими ножками черной стрелой летит прямо в ад. Затем вокруг разливалось золотое сияние, на небе появлялись тысячи радуг, и с них плавно спускались бесчисленные феи нового образца. Становилось так радостно и светло, как бывает на лучших пекинских улицах, когда там зажигают стодвадцатисвечовые фонари. Сердце Мудреца начинало учащенно биться, кровь бурлила, и он в нетерпении восклицал: «Спускайтесь же скорее, скорее! Идите ко мне!» И очередная бутылка подогретой водки, приятно обжигая пухлые губы Мудреца, проникала в самые сокровенные тайники его души.

Бедный Мудрец!

Глава вторая

Третья комната «Небесной террасы» почти всегда была местом собраний, так как одно имя Чжао Цзы-юэ притягивало к себе, будто магнит. Кроме того, это была самая большая комната в пансионе.

Собрания в третьей комнате чем-то напоминали волнующийся на ветру лес: издали видишь только зеленое пятно, а подойдешь поближе, смотришь: стоят сосны, ясени, вязы, ивы – каждое дерево со своими особенностями. Так же и студентов в третьей комнате вполне можно было принять за дружную компанию, однако в общем шуме слышались противоречивые взгляды, различные интонации:

– Ты говоришь, вчера игра шла здорово! А почему одна костяшка на полу оказалась?..

Кто-то перебивал:

– Хозяину постоялого двора, когда он пел, не следовало растягивать слово «конь». Вот при жизни Тань Цзяо-тяня…11

– Оказывается, эта красотка порвала с Чжаном! – вступал в разговор третий. – По существу…

Четвертый спрашивал:

– Как вы думаете, на литфак мне пойти или на философский? Мои природные склонности…

Тут все набрасывались на четвертого и кричали:

– Не смей говорить об учебе!

Когда страсти накалялись, Мудрец спешно убирал чашки, тушечницы – словом, все, что могло сойти за оружие и свободно летать по комнате. Мудрец не был трусом и не боялся кровопролития, просто ему не хотелось платить за разбитую посуду.

Порой шли разговоры и о вещах немаловажных: о государстве, обществе, образовании. Молодые люди говорили очень серьезно и искренне, предлагали свои методы спасения страны, но, к несчастью, такие споры иногда кончались дракой. В этих случаях Мудрец жертвовал несколькими чашками. Чего не пожалеешь для общества и государства!

* * *

С наступлением ночи Пекин, страдавший от холода и, как большой старый вол, давно мечтавший уснуть, затихал. Лишь изредка он что-то бормотал во сне на языке Башни колокола. Пронизывающий ветер подхватывал с земли редкие снежинки, и они плясали в свете фонарей, как расшалившиеся белые мотыльки. Зима еще только началась, но полицейский на посту зябко втягивал голову в воротник и то и дело скрывался в своей будке.

В пансионе тишины не было, потому что его обитатели отсыпались на лекциях, а к вечеру, напротив, ощущали особый прилив энергии. Ван Верзила уже трижды пропел от начала до конца «Рассечение желтого халата»; Сунь Мин-юань, желая сказать ему приятное, заявил, что Ван может принять его кашель за аплодисменты. Проигравшие в кости стали яростно швырять их на пол, а победители с веселой ухмылкой стучали костяшками по столу, аккомпанируя Вану Верзиле. В одной из комнат переднего дома философ с маленьким носом и маленькими глазками и философ с большим носом и большими глазами спорили о том, какая же, в конце концов, Земля – круглая или квадратная.

Не придя к единому мнению, они сменили тему и начали выяснять, какие у людей должны быть носы и глаза: большие или маленькие?.. Спал только старик Фан из северной комнаты, потому что был глухим и не слышал шума и гама.

В третьем номере, закончив грандиозную партию в кости, открыли собрание по поводу студенческой забастовки. Чжао Цзы-юэ возлежал на двух подушках; Чжоу Шао-лянь и У Дуань сидели на краю его постели, а Мо Да-нянь и Оуян Тянь-фэн – на стульях. Как видите, из трех десятков обитателей «Небесной террасы» в собрании на сей раз участвовали только пятеро: во‑первых, потому что далеко не все студенты учились в одном университете, а во‑вторых, потому что они принадлежали к разным партиям и провинциям. И если в собрании участвовало свыше десятка человек, оно редко приводило к какому-нибудь результату.

Чжоу Шао-лянь, скрюченный, как креветка, походил на молодого старика. Его худое желтое лицо напоминало сушеный мандарин, маленькие глазки постоянно улыбались, кончик носа был всегда красным, будто обладатель его долго плакал. Это полусмеющееся-полуплачущее выражение сбивало с толку. Голос у Чжоу был тонким, как у девочки, но на редкость противным. На верхней губе и щеках не виднелось ни единого волоска, однако над бровями лежали глубокие морщины, как у старика. Словом, ему можно было дать и семь лет, и полвека, ничуть не ошибившись. Студент философского факультета, он все свое время тратил на сочинение модных стихов, в которых, по его словам, стремился выразить собственную философию. К несчастью, поклонники Чжоу Шао-ляня, начитавшись его творений, неизвестно почему глупели. Говорил он только о поэзии и философии, и каждая красивая стихотворная строка (разумеется, чужая) становилась в его устах скучной и некрасивой. Сейчас на нем были серый ватный халат и старый пиджак европейского покроя, привлекавший его не только модным цветом, но и бесчисленными карманами, в которые он мог рассовывать свои стихотворные экспромты, чтобы они не были потеряны для человечества.

У Дуань и Мо Да-нянь, в отличие от Чжоу Шао-ляня, изучали политэкономию, так как слышали, что все западные банкиры и управляющие трестами были вначале экономистами. Еще они слышали, что сии достойные подражания люди, как правило, обладали блестящей лысиной, двойным подбородком и золотыми часами с длинной цепью, покоящейся на солидном животе. Поэтому оба они ходили, выпятив живот и надув шею, которая пока еще не успела обрасти жиром. Приятели почти ничем не отличались друг от друга, только у Мо Да-няня лицо было красное, как утреннее солнце, а у У Дуаня – желтое, словно осенняя луна. Правда, Мо Да-нянь был упитаннее У Дуаня, и его прозвали Толстячком. Желтолицый У Дуань тоже не страдал от худобы, некоторые даже называли его Пухлячком, но это прозвище не прижилось, потому что наводило на мысль об опухоли. Мо Да-нянь, открытая душа, всегда говорил то, что думал; У Дуань же был себе на уме и никогда ни о ком не сказал доброго слова, потому что считал более интересным говорить о людях дурно. Мо Да-нянь носил толстый халат на вате, а поверх халата – китайскую куртку, как приказчик мануфактурной лавки; У Дуань, напротив, предпочитал темно-синий европейский костюм, желтые французские туфли и даже в манерах подражал иностранцам.

Еще один из друзей, Оуян Тянь-фэн, уже, пожалуй, лет шесть учился на подготовительном отделении университета. Он был так беспредельно предан наукам, повторению старого и познанию нового, что никак не решался перейти на первый курс. Своими методами он резко отличался от Чжао Цзы-юэ, который посвящал любой науке не больше трех месяцев, но тоже учился ради знаний и за это заслуживал уважения. И лицо, и костюм у него были во сто крат красивее, чем у Мудреца, и именно поэтому они стали неразлучными друзьями: Чжао мог общаться только с таким красавцем, как Оуян, потому что, глядя на него, забывал о собственном уродстве, а Оуян – только с таким уродом, как Чжао, потому что тогда он с особой силой ощущал свою неотразимость. Вместе взятые, они напоминали изображения двух стражей у входа в буддийский храм и великолепно дополняли друг друга. Еще одно несходство между ними состояло в том, что Чжао получал деньги на учение из дома и добрую половину проигрывал в кости, для Оуяна же игра служила основным источником дохода. Если бы Союз содействия учащимся без отрыва от работы учредил премию своим членам, она, бесспорно, досталась бы Оуяну. И хотя экономическая политика у каждого из приятелей была совершенно особой, их союз все сильнее скрепляла игра. Стоило Чжао Цзы-юэ проиграть Оуян Тянь-фэну, как он тешил себя мыслью, что игра в кости – развлечение, достойное людей просвещенных, а также тем, что он исподволь занимается благотворительной деятельностью.

Итак, собрание в третьей комнате открылось.

– Ли Шунь! – точно из гаубицы, загрохотал возлежащий на постели председатель, то есть Чжао Цзы-юэ. – Ли Шунь! Ли Шунь!

Слуга не отзывался.

– Ли Шунь!!! – Мудрец заорал так, что казалось, вот-вот лопнет.

Опять никакого ответа.

– Зачем тебе понадобился слуга? – поинтересовался Мо Да-нянь.

– Купить семечек, сигарет! Без этого собрание не собрание. – Чжао Цзы-юэ вскинул брови, удивляясь, что приходится объяснять такие элементарные вещи.

– Но ведь поздно уже, он наверняка спит, – сказал Мо Да-нянь, взглянув на свою пухленькую руку с часами. – Десять минут третьего!

– Раз мы бодрствуем, то слуга тем более не должен спать! – с важностью заявил председатель.

– Не сердись. По трудовому законодательству работать свыше восьми часов запрещено.

– Выходит, из-за того, что он спит, мы не можем погрызть семечек?! – вскипел Мудрец.

Все были сражены таким убийственным доводом.

– Но нельзя забывать о гуманности! – пробормотал себе под нос Мо Да-нянь.

– Ладно, – смилостивился председатель. – От семечек можно отказаться гуманности ради, но от сигарет…

– Вот тебе сигареты, возьми! – У Дуань поспешно раскрыл свой серебряный портсигар и протянул Мудрецу. Тот взял сигарету, прикурил, затянулся, и его праведный гнев стал постепенно улетучиваться вместе с дымом.

– Я все же не умею владеть собой, – стал каяться Мудрец, – не могу сдержаться. Зато ты, старина Мо, воплощение благородства, как святой Конфуций. Ну, а теперь к делу. Почему не явился Ли?

– Ты еще удивляешься! – протянул У Дуань. – Он же против прекращения занятий. Очень хорошо, что не пришел.

– Председатель! – торжественно пропищал Чжоу Шао-лянь, раскрыв свой крохотный, как у рыбки, рот. – На сей раз забастовка необходима. Вспомните, как жестоки наши тупые преподаватели, как неумолим со своими приказами ректор. Если не сопротивляться, мы засушим в наших сердцах цветы свободы, заглушим доносящиеся до нас соловьиные трели. Долой! Долой экзамены, напоминающие экзаменационную систему в старом Китае, долой приказы, достойные только империалистов! – Он перевел дух. – Таково мое мнение как литератора. – Он снова перевел дух. – Что же касается действий и их последовательности, то они еще не сложились в моем сознании. Одно мне ясно – долой!

– Блестяще! – воскликнул председатель. Потом взглянул на дымящуюся сигарету и добавил: – Чтоб ее черти взяли! Чем больше куришь, тем противнее!

Презрительно скривившись, Мудрец швырнул окурок на пол, но этим воспользовался Чжоу Шао-лянь, поскольку чувствовал, что еще не выговорился:

– Ты, вероятно, забыл, старина Чжао, что это сигареты У Дуаня – тончайшего аромата золотистый табак в белоснежной бумаге, да еще с иностранными буквами.

– Да, я достоин смерти, – сокрушенно промолвил Мудрец, вспомнив, откуда у него сигарета. – Не сердись на меня, дорогой У. Пусть я буду последним мерзавцем, если со зла обругал твои сигареты!

У Дуань сунул руки в карманы и, слегка покраснев, гордо выпрямился:

– Если бы не Чжоу, ты бы и не подумал каяться. Вообразил себя героем и считаешь, что тебе все дозволено. Для тебя герой без ругани просто не герой. Что ж, председатель, продолжай в том же духе!

– Хватит вам! – с улыбкой попытался помирить их Мо Да-нянь. – Гораздо важнее обсудить наши дела. Говори, Оуян, не обращай на них внимания!

Оуян Тянь-фэн раскрыл было рот, но председатель не дал ему и слова вымолвить. Он хотел показать, что не только раскаивается в содеянном, но и готов наказать себя:

– Дорогой У, с нынешнего дня я вообще брошу курить, вот увидишь. Ведь в табаке – страшный яд, никотин! Торжественно заявляю: если кто-нибудь увидит, что я курю, пусть даст мне хорошего пинка!

Видя, что У Дуань по-прежнему молчит, Мудрец обратился к Оуяну:

– А теперь послушаем тебя.

– Я буду рассуждать не с литературной точки зрения, а с практической, – заявил Оуян, улыбаясь и в то же время сохраняя на своем красивом лице выражение древнегреческих статуй. – И ректор, и преподаватели, и служащие университета боятся силы. Так вот, если они снова устроят нам экзамены, мы будем бить их. – Он многозначительно засучил рукава своего халата и обнажил два белых кулачка, похожих на пампушки. Голубые жилки на лице у него вздулись и напоминали нежные стебельки лотоса, нарисованные акварелью. Красивый рот, из которого вылетали все эти резкие слова, казался бутоном, готовым вот-вот лопнуть. Это производило ошеломляющее впечат- ление.

– Браво, Оуян, ты абсолютно прав! – вытянув шею, заорал Мудрец и бешено зааплодировал – громче, чем если бы перед ним был знаменитый актер, исполняющий женские роли в китайском классическом театре.

Слово попросил У Дуань:

– У нас уйма причин выступать против ректора. Знаете, кто он по происхождению? Сын лоточника, торговца мануфактурой! – И У Дуань торжествующе обвел всех глазами, радуясь, словно путешественник, обнаруживший в море остров из чистого золота. – Конечно, все мы за равенство и демократию, но сын лоточника в роли ректора – это уже слишком!