Czytaj książkę: «Гамлет. Хоббит или Туда и назад»

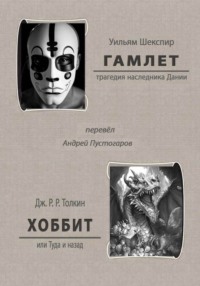

Обложка Ольги Глухаревой.

Иллюстрации выполнены с использованием программы Kandinsky.

Использована карта Одинокой горы by Daniel Reeve.

Переводы, комментарии, статьи, иллюстрации Андрея Пустогарова.

© Пустогаров А.

Общее предисловие

Что за странная идея?

От составителя и переводчика

– Что за странная идея – свести под одной обложкой «Гамлета» и «Хоббита»? Неужели только оттого, что в обоих названиях по шесть букв? – может спросить потенциальный читатель. – Кроме того, зачем переводить то, что уже многократно переведено на русский?

Попробую ответить. Дело в том, что «Гамлет» и «Хоббит» – это два шедевра английской литературы, одни из самых главных ее произведений, при этом, смею утверждать, нашей культурой до сих пор не освоенные.

По поводу шедевральности «Гамлета», думаю, никто спорить не будет. Хотя, если бы об этой трагедии Шекспира судили по ее русским переводам, вряд ли бы она попала в разряд шедевров. Русский читатель из большинства переводов на русский, в том числе из наиболее известных, может получить разве что сведения об общем сюжете, да о том, что это дела давно минувших дней, а персонажи изъясняются крайне высокопарно. Попутно читателю объяснят: Гамлет – мямля, что и подтверждают русские переводы. Между тем, «Гамлет», написанный Шекспиром практически на современном английском (на новоанглийском изводе этого языка), полон блестящих метафор и изощренной словесной игры. Что, собственно, и делает его шедевром, но по большей части вылетело из русских переводов. Шекспир обходится без высокопарности, соединяя высокий слог с ироничностью и трезвостью ума. Гамлет – вовсе не чеховский дядя Ваня в исполнении Иннокентия Смоктуновского в фильме «Гамлет» Г. Козинцева (с переводом Бориса Пастернака, который по собственному признанию ориентировался на язык чеховских персонажей), а «политик, философ, воин», как называет его Офелия.

«Хоббиту» у нас также не повезло – его посчитали детской книжкой. По прошествии времени такое случается нередко, взять хотя бы роман «Три мушкетера» Александра Дюма, который детской книжкой отнюдь не является. Но плохо, когда книгу изначально переводят как детскую, потому что и дети тогда извлекут из нее гораздо меньше, чем смогли бы в случае адекватного перевода. «Хоббит» – это классический роман воспитания, написанный в реалистической манере. Да, да! «Истинная волшебная сказка должна подаваться как правда» – говорил Толкин. И пусть в ходу волшебное кольцо, а над головой летает дракон, но герои ведут себя в этих обстоятельствах примерно как те наши современники и соотечественники, у которых днем над головой боевые неприятельские дроны и которые в ночное время используют тепловизор. Соответственно, и разговаривают герои Толкина, не используя расхожий «сказочный» жаргон. Они изъясняются образно и энергично, но не впадают в разухабистость, выспренность или сюсюканье. Вдобавок «Хоббит» пронизан иронией, которая вовсе не отменяет серьезности и трагичности событий. К примеру, современная деловая лексика, которой то и дело пользуются герои, в устах вроде бы сказочных персонажей создает явно комический эффект. А еще текст пронизан аллитерациями и словесной игрой. В целом, это произведение на очень высоком литературном уровне. Слог его не прост – это оттого, что роман, повторим, реалистический и психологический: автор знает все точно и про места, где происходят события, и про мысли и чувства героев, и все время делится своими знаниями с читателем. Именно дотошность слога в соединении с фантастическим сюжетом и постоянной словесной игрой – одна из основ художественного своеобразия романа Толкина. Подаваемая как правда волшебная сказка, по выражению Толкина, «это лекарство для выздоровления или профилактика от погибели».

Вот мы и пришли к этим словам: художественное своеобразие. Именно оно делает оба произведения шедеврами. Если передачу этого художественного своеобразия переводчик сводит лишь к пересказу сюжета, подменяя при этом стиль автора, не стоит надеяться, что наша культура сможет почерпнуть для себя что-либо существенное. Тогда переводчик выступит, используя выражение Пушкина, «почтовой лошадью просвещения», информирующей читателя о существовании произведений, которые высоко ценит англоязычный мир, не более того.

Что еще объединяет эти тексты? По крайней мере, две общие черты.

В «Гамлете» неоднократно подчеркивается роль Провидения: «пора бы нам понять – Божья воля придает завершенную форму окончанию, которые наши намеренья лишь грубо обтесали». (См. также статью «В какие игры играет Рок»).

Вот и в «Хоббите» опрометчивые поступки героев на самом деле оказываются спасительными. Посланный на разведку Бильбо на свой страх и риск и без ясной цели решает украсть у тролля кошелек. Из-за чего он и вся компания гномов оказывается в лапах у троллей. Однако в результате тролли погибают, а Гандальф, Торин и Бильбо получают волшебные мечи, которые не раз выручают героев. При походе же через Мрачный лес гномы и Бильбо, несмотря на все предостережения, сходят с тропы, поэтому едва избегают смерти от пауков и попадают в плен к эльфам. Однако оказывается, что путь из дворца эльфов по реке – единственный, позволяющий добраться к Одинокой горе.

Но, в первую очередь, объединяет два произведения формула Гамлета, которую он произносит применительно к Горацио: «Счастлив тот, в ком страстность и трезвый ум так сочетаются, как у тебя» («blest are those whose blood and judgment are so well commingled»). Относится она и к самому Гамлету, попавшему из обычного мира в фантастический, где задания ему ставит дух отца и в котором он пытается выжить.

Вот и у Бильбо страсть к приключениям и путешествиям сочетается с трезвым умом. Говоря о Бильбо в самом конце книги, Торин практически повторяет слова Гамлета: «Отвага и мудрость смешаны в тебе в правильной пропорции» («Some courage and some wisdom, blended in mesure»). По мере развития этого романа воспитания у хоббита прибавляется трезвого ума, но страстность отнюдь не пропадает. В этом, собственно, главный посыл Толкина. Постараемся воспринять это сочетание, как лекарство для выздоровления или профилактику от погибели.

Предисловие переводчика к «Гамлету»

Переводчику всегда полезно понимать, зачем он переводит то или иное произведение, тем более когда оно уже многократно переведено. Что же не удовлетворяет меня в существующих переводах?

Сходу можно сказать:

– ушли, во многом, метафоры Шекспира. Они либо совсем устраняются, либо заменяются банальной отсебятиной. Особенно в случаях, когда Шекспир использует для сравнений сведения из области тогдашней науки, ремесел, обыденной жизни. Переводчики все это убирают, «поэтизируя» текст, не допуская мысли, что Шекспир может быть так «прозаичен»;

– ушла изощренная словесная игра. Ее переводчики не замечают вовсе;

– переводчики архаизируют Шекспира, заставляя его выражаться в лучшем случае, как Державина. Широко бытует мнение, что Шекспир писал на староанглийском языке. Между тем, писал он не на староанглийском, и даже не на среднеанглийском, а на новоанглийском. Язык Шекспира не сильно отличается от современного английского. Нас не должны вводить в заблуждение старое написание местоимений и некоторых глаголов. Возможно, это сделано самим автором для стилизации «под старину». Но во всех других местах никаких стилизаций под старину у него нет.

В целом же уходит авторский стиль. Стиль этот я бы охарактеризовал обращенными к Горацио словами Гамлета: «счастлив тот, в ком страстность и трезвый ум так сочетаются, как у тебя» («blessed are those whose blood and judgment are so well commeddled» (III, 2).

Вот это сочетание страстности (которая выражена, в частности, в шекспировских метафорах) и трезвого ума (который отразился в изощренной словесной игре Шекспира) не дурно было бы культивировать и у нас. Однако русские переводы «Гамлета» в этом деле не помогут.

Когда уходит стиль, уходит и понимание произведения как такового. Как пример, мы имеем фильм Г. Козинцева «Гамлет», использующий перевод Б.Пастернака. Вместо «политика, философа, воина» (как называет Гамлета Офелия) перед нами предстает мятущийся чеховский дядя Ваня, которого в стиле дяди Вани и сыграл И. Смоктуновский. И это вовсе не случайно: «Пастернак объяснял, что язык его перевода намеренно ориентирован на язык Чехова» (Е. Б. Пастернак, Борис Пастернак, Биография, гл. 7). Пастернак, очевидно, стремился уйти от ложного пафоса в духе рыцарских романов, однако язык текста – это и есть его стиль. И какая уж у персонажей Чехова «страстность и трезвый ум»?

Борису Пастернаку принадлежит следующее высказывание: «образная речь Шекспира неоднородна. Порой это высочайшая поэзия, требующая к себе соответствующего отношения, порой откровенная риторика, нагромождающая десяток пустых околичностей вместо одного вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова» (Борис Пастернак, Замечания к переводам из Шекспира, Поэтический стиль Шекспира). Я этой «откровенной риторики» у Шекспира не наблюдаю. Она встречается у переводчиков, в том числе у Пастернака, как результат не понятого или неправильно понятого смысла шекспировских строк.

Продемонстрировать сказанное выше я решил в комментариях на примерах считающихся лучшими переводов Михаила Лозинского (1933) и Бориса Пастернака (1939–41). Перевод Пастернака считается «поэтическим», а Лозинского – «точным».

Подчеркну, что отношусь с уважением к труду всех переводчиков, но беда в том, что неудачный перевод может закрыть путь к автору как для русского читателя, так и для русской литературы. Поэтому демонстрация неадекватности существующих русских переводов представляется мне не менее важной, чем попытка создания перевода адекватного.

Скажу еще о ритмической форме шекспировского «Гамлета». Принято считать, что он написан белым стихом, то есть ровным поэтическим размером, только без рифм. Вот как «Маленькие трагедии» Пушкина, который, собственно, от Шекспира и отталкивался. Однако вот два отрывка прямо из первой сцены трагедии Шекспира (перед строкой стоит число слогов в ней, под строкой отражено чередование ударных (-) и безударных (U) слогов):

HORATIO

13 In what particular thought to work I know not,

(U-U-UU-U-U-U)

12 But in the gross and scope of mine opinion

(-UU-U-UU-U-U)

11 This bodes some strange eruption to our state

(U-UU-U-U-U-)

MARCELLUS

13 Good now, sit down, and tell me, he that knows

(U-UU-UU-UUU-U)

10 Why this same strict and most observant watch

(U-U-U-U-U-)

10 The cock, that is the trumpet to the morn,

(U-U-U-UUU-)

12 Doth with his lofty and shrill-sounding throat

(UU-UU-UU-U)

11 Awake the god of day, and at his warning,

(U-U-U-U-U-U)

12 Whether in sea or fire, in earth or air,

(UU-U-U-U-U)

10 Th’ extravagant and erring spirit hies

(UUU-U-U-U-)

10 To his confine, and of the truth herein

(U-U-U-U-U-)

8 This present object made probation.

(U-U-U-U-)

То есть, когда ему было надо, Шекспир забывал о ровном размере. Не зря Пастернак так сказал об «области белого стиха у Шекспира»: «Ее внутренняя и внешняя хаотичность приводила в раздражение Вольтера и Толстого» (там же). Пастернак говорит и о «ритмических взрывах» Шекспира, что плохо согласуется с ровным ритмом. Сам Шекспир вкладывает в уста Гамлета следующую фразу о театральной постановке: «И пусть хромает белый стих!» («the blank verse shall halt for`t») (Действие 2, Сцена 2).

Это уже не говоря о явных ритмических перебивках:

«If thou hast any sound or use of voice,

Speak to me.

If there be any good thing to be done

That may to thee do ease and grace to me,

Speak to me.

If thou art privy to thy country’s fate,

Which happily foreknowing may avoid,

O, speak!» (Действие 1, Сцена 1).

Кроме того, в «Гамлете» есть речь персонажей, написанная прозой. Так каким же размером написан «Гамлет»? Я считаю, что верлибром. Очевидно, что английский (и американский) верлибр XIX–XX вв. основывается на языке и стиле Шекспира. Хотя сам термин верлибр появился в 1915 году, верлибром уже давно пользовался Шекспир. Я придерживаюсь следующего определения верлибра: это текст, написанный поэтическим размером, однако размер этот может меняться от строки к строке. То есть это текст ритмичный и звучный, как стих, но, как и текст Шекспира, не соблюдающий изо всех сил унылую монотонность т. н. правильного размера. Вспоминаются слова Корнея Чуковского о переводе Шекспира Анны Радловой: «В одной из статей Анна Радлова не без похвальбы заявляла, что она – в интересах точности – переводит Шекспира стих в стих, не прибавляя ни единой строки, так что в ее переводе «Отелло» ровно столько же строк, сколько в подлиннике. Равнострочный перевод, конечно, чрезвычайно желателен, но нельзя же сказать: «Да здравствует равнострочие, и да погибнет Шекспир!» Между тем в основе ее переводов лежит именно этот девиз. Чтобы соблюсти равнострочие, она выбрасывает из Шекспира десятки эпитетов, беспощадно ломает шекспировский синтаксис, делает чуть не из каждой шекспировской фразы беспорядочную груду словесных обрубков, – и когда ей предоставляется выбор: либо равнострочие, либо шекспировские мысли и образы, она всегда предпочитает равнострочие. Мы видим примеры такого формалистического фетишизма на каждой странице ее перевода» (Высокое искусство, гл.7). Страдают этим и переводы Пастернака и Лозинского.

Поэтому я переводил «Гамлета» верлибром, не стараясь вбить русские слова в то же число слогов, что и текст на английском языке – с более короткими в среднем словами. В первую очередь, я следил за передачей смысла (в том числе, метафор и словесной игры), а также за звучностью и естественностью текста, держа в уме, что это пьеса, предназначенная для игры на сцене.

Darmowy fragment się skończył.