Czytaj książkę: «Das Wunder vom Little Bighorn»

John Okute Sica

Das Wunder vom Little Bighorn

Erzählungen aus der Welt der alten Lakota

Mit einem Vorwort von Liselotte Welskopf-Henrich

Illustrationen von Margaux Allard

Aus dem Englischen

von Frank Elstner

Palisander

Deutsche Erstausgabe

1. Auflage November 2009

Titel des Originalmanuskripts: »Reflections From the Sioux World«

© Margaret Schmaltz und Grace Peigan

Deutsch von Frank Elstner

© 2009 by Palisander Verlag, Chemnitz

Vorwort »Bei den Dakota in den Woodmountains«

© Rudolf Welskopf

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

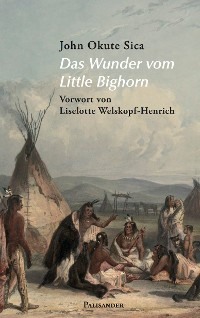

Covergestaltung: A. Elstner, unter Verwendung des Gemäldes »Todtengerüste eines Sioux-Chefs« von Karl Bodmer und einer Zeichnung von John Okute Sica

Einbandgestaltung: A. Elstner unter Verwendung einer Zeichnung von John Okute Sica

Lektorat, Redaktion & Layout: Palisander Verlag

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013

ISBN 9783938305485

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Bei den Dakota in den Woodmountains

Einleitung

Wood Mountain heute

Zum Text

John Okute Sica und Liselotte Welskopf-Henrich

Zur Übersetzung

I Die Welt der alten Lakota

Die Pfeife des Weißen Büffelkalbs

Der Grasgürteltanz

Maiden Chief

Der Büffel – die Lebensgrundlage der Sioux

Wapáha – die Federkrone der Lakota

Eine Lakota-Bildnachricht

II Das Wunder vom Little Bighorn

Der Eid des Generals

Azé

Custers Untergang

Das Wunder vom Little Bighorn

Tašúnke Witkó – Crazy Horse

III Neue Zeiten

Ité-ská-wí

Hánta

Der Mann, den sie Seizing Bear nannten (Sitting Bulls Ende)

Eine Spuknacht

Herr eines Gebietes

Ein Indianer in New York

IV Amber Moon

Eagle Bird – Zintkála Wanblí

Amber Moon

Die Reisenden

Lebewohl

Weitere Bücher von dem Palisander Verlag

Leseprobe Roland Habersetzer – Die Krieger des alten Japan

Danksagung

Abbildungen

Bei den Dakota in den Woodmountains

Im Sommer 1963, dem letzten seines Lebens, begegnete ich John Okute, den seine Stammesgenossen Woonka-pi-sni (»Wurde nicht niedergeschossen«) nannten. Der alte Dakota lebte in den Woodmountains, den Waldbergen, an der Südgrenze Kanadas.

Kartenmaterial und amtliche Verzeichnisse über die Wohnsitze der Indianer in Kanada hatten mich überzeugt, daß ich in jener Gegend heute noch eine der Gruppen der Dakota- (genauer: Lakota-) Teton-Oglala würde finden können, die nach den großartigen Verteidigungskämpfen und der endgültigen Niederlage der Dakota unter Tatanka-yotanka und Tashunka-witko1 1876/77 in Kanada Zuflucht gefunden hatten. Auf der Karte führte eine Bahnlinie bis zu dem Städtchen mit Namen Wood Mountain, und diese dachte ich zunächst mit Hilfe der Greyhound-Buslinien zu erreichen.

Am Busbahnhof der großen Präriestadt Regina setzte ich mich – außerhalb des luftgefilterten Warteraumes – zu den wartenden Indianern, Männern, Frauen, Kindern, ins Freie. Es war sehr heiß; während meines Aufenthaltes in den Präriegegenden im Juli schwankte die Temperatur zwischen -8 und +40 Grad Celsius: An dem Tage, von dem ich spreche, mochten es +35 Grad sein. Die ruhige Würde und Zurückhaltung meiner indianischen Nachbarn auf der Wartebank machten es mir nicht leicht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Als sie mit feinem Gefühl erfaßten, daß ich sie nicht besichtigen oder studieren, auch nicht als diebisch verdächtigen oder als schmutzig betrachten würde, erschien jenes fast unmerkliche Lächeln auf ihrem Gesicht, das den freundschaftlichen Kontakt ermöglichte. Wir hatten leider nicht viel Zeit füreinander; die Busse fuhren in verschiedene Richtungen davon. In Assiniboia, der Endstation der von mir benutzten Buslinie, erfuhr ich, was ich nie für möglich gehalten hätte: der Zug nach Wood Mountain war weg… nun gut, so würde ich mit dem nächsten fahren. Der nächste Zug ging Dienstag… aber jetzt war erst Freitag… das hieß vier Tage verlieren – unmöglich! Fluglinie? Nicht vorhanden. Bus? Nein. Mietwagen? Nicht vorhanden. Taxi? Nicht vorhanden. Offenbar näherte ich mich den Restbeständen des Wilden Westens.

Eine gastfreundliche Kanadierin, die auf meine Verlegenheit aufmerksam geworden war, lud mich in ihr Haus ein. Es war eines jener für ganz Kanada typischen Holzhäuser; Einfamilienhaus, nicht billig, mit Doppelwänden, warm und in der Inneneinrichtung hübsch und zweckmäßig. In der Nacht setzte ein Sturm ein, mit der ganzen Gewalt der Präriestürme, die ungehindert durch einen halben Kontinent brausen und die Gewalt von Meeresstürmen haben. Nicht nur das Haus, auch die Bettstatt zitterte, und ich erinnerte mich des Fluges nach Regina, bei der in der DC 8 die Stewardeß das Essen nicht hatte ausgeben können, weil das Flugzeug in den Böen schwankte. Der Sturm störte mich aber in meinem Holzhaus-Asyl nicht. Ich hörte noch ein letztes mächtiges Krachen, der »Donnervogel« schrie...

Am Morgen war der Himmel blau, aber alle Landstraßen außerhalb des Städtchens waren nach dem Gewitter unpassierbar geworden, tief verschlammt. Vielleicht kam ein Pferd hier noch durch, doch sicher kein Auto. Das bestätigte mir auch meine liebenswürdige Gastgeberin. Wenige Stunden später sollte allerdings nach sachverständiger Voraussage das Unergründliche schon wieder zu steilen und tiefen Furchen getrocknet und für kanadische Autofahrer immerhin passierbar sein. Ich hatte Zeit bis dahin, schlenderte zum Stadtrand, blickte über die weite graugrüne Prärie, trank den unvergeßlichen Eindruck dieses weiten Landes in mich hinein, dessen ehemalige Herren und Söhne ich suchte… und wandte mich dann mißtrauisch meinen Füßen zu, an denen ein Kribbeln aufstieg. Bis zum Knie herauf saßen schon die Moskitos, ununterscheidbar, eine einzige schwarze Masse. Ich floh, verständlicherweise, und zwar in eines der kleinen Cafés, die bis in die entferntesten Gegenden vordringen und still, sauber, ordentlich jedem Gast, auch dem »farbigen«, eine angenehme Reise verbürgen.

Dann kam der scheinbare Zufall, der von so großer Wirkung sein kann. Die Umfrage im Städtchen nach einer Transportgelegenheit zu den Wohnplätzen der Indianer in den Woodmountains hatte Erfolg. Es klingelte an dem Holzhaus. Als ich aus der Tür ging, stand ein Dakota-Teton-Oglala vor mir und lud mich ein, mit ihm und seiner Familie zu den Woodmountains zu fahren. Lange hatte ich die Geschichte und Wesensart dieses Volkes studiert, mit immer erneuten Anstrengungen Zugang gesucht, seinen Wert und sein Recht auf eigenes Leben in den geschichtlichen Formationen und Kämpfen gestaltet – und nun stand ich vor einem seiner Vertreter, der, das fühlte ich sofort, ganz das verkörperte, was ein Dakota ist.

Ich wurde Gast in den Woodmountains. Der junge freie indianische Viehzüchter, dem ich zuerst begegnet war, und seine Familie gehörten zu den Nachfahren jener Gruppen der Teton, die 1877 unter unendlichen Mühen und Gefahren die Black Hills und die umliegenden Prärien, alte Heimat des Stammes, verlassen hatten, nach Kanada ausgewandert waren und dort verblieben sind im Unterschied zu den großen Scharen der Dakota, die nach der Ausrottung der Büffel keine Nahrung in den kanadischen Prärien mehr fanden, und daher in die USA auf die Reservation zurückkehrten. General Custer und seine Truppen waren von den Dakota und ihren Verbündeten besiegt und vernichtet worden, aber neue Truppen rückten nach, und den Dakota mangelte es an Waffen und Munition, die sie nicht selbst herstellen konnten. So mußten sie sich unterwerfen oder gehen. Die kleine Stammesabteilung, die in den Woodmountains eine neue Heimat gefunden hat, lebt von Viehzucht, als Rancher und Cowboys.

Die Woodmountains, 2008. Links: Ehemalige Farm John Okutes Sicas.

Ich saß – in voller Einsamkeit und Abgeschiedenheit – bei dem Ältesten und Häuptling John Okute. Er stand am Ende seines Lebens; langsam sprach er und wog jedes Wort. Die Männer, unter denen er aufgewachsen war, hatten Tashunka-witko und Tatanka-yotanka noch gekannt. Er hat es von klein auf geliebt, den Alten zuzuhören und aus der Geschichte und den Mythen der Dakota alles zu erfahren, was er nur erforschen konnte. Daher trug er als Kind schon den Spitznamen »Alter Mann«. Er wußte viel, und sein ganzes Denken und Leben gehörte den Dakota. Ich lauschte auf das, was er mir zu erzählen hatte, während ringsumher der Wind um Bäume und Gräser strich und der Himmel sich blau über der immer noch einsamen weiten Prärie wölbte.

John Okute war freier Rancher gewesen, bis er sich in seinem Alter zurückzog. Seine Blockhütte stand zwischen Wiesen, Busch und Wald. Weit konnte er über das einsame Land schauen. Er freute sich an Kindern und Enkeln, die gesund heranwuchsen und in deren Ranchhaus ich zu Gast sein durfte. Wenige Monate, nachdem ich bei ihm gesessen und auf seine Worte gelauscht, seine Niederschriften gelesen hatte, ist er gestorben, verehrt und betrauert von allen Indianern, die ihn gekannt haben.

Die Witwe John Okutes gab mir das Manuskript, in dem er aufgezeichnet hat, was ihm wichtig und überliefernswert erschien.

Liselotte Welskopf-Henrich, 1965

Liselotte Welskopf-Henrich (1901-1979) war Schriftstellerin und Professorin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr in 18 Sprachen übersetzter Romanzyklus »Die Söhne der Großen Bärin«, ein Kinder- und Jugendbuch über die Zeit der letzten Indianerkriege, erlebte allein in Deutschland eine Gesamtauflage von bis heute ca. 3,5 Millionen. Außerordentlich erfolgreich war auch ihre Pentalogie »Das Blut des Adlers«, in der sie die Zustände auf der Pine-Ridge-Reservation in den 60er und frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auf sehr realistische Weise schildert. Des weiteren unterstützte sie aktiv das American Indian Movement. Vertreter der Lakota verliehen ihr den Ehrennamen Lakota-Tashina, »Schutzdecke der Lakota«. Eine Biographie über Liselotte Welskopf-Henrich ist 2009 im Palisander Verlag erschienen.

Der Text des Vorworts wurde dem Aufsatz »Bei den Dakota in den Woodmountains« (Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Nachlaß Liselotte Welskopf-Henrich, Nr. 152) entnommen und um einige Passagen aus der Einleitung Liselotte Welskopf-Henrichs zu ihrer Übertragung der Erzählung John Okute Sicas »Der Mann mit dem Namen Mato-wa-wo-yuspa, der Bär der zupackt« (im vorliegenden Buch »Der Mann, den sie Seizing Bear nannten«), ergänzt, die sich in ihrem Nachlaß befindet.

Einleitung

Der Stamm, der sich nicht ergab

Im Jahre 1874 hatte eine Militärexpedition unter General Custer in den Black Hills Gold gefunden. Die Black Hills waren historisches Jagdgebiet der Sioux und der als heilig angesehene Mittelpunkt ihrer Welt. Der Vertrag von Fort Laramie aus dem Jahre 1868 hatte ihnen die Black Hills zur uneingeschränkten und exklusiven Nutzung und Besiedlung zugeschrieben. Nun jedoch strömten zahllose Goldsucher in das Gebirge, und die Regierung versuchte mit allen Mitteln, die Lakota zum Verkauf des Gebietes zu bewegen. Im Winter 1875 beschloß die US-Regierung, die Black Hills mit Gewalt in ihren Besitz zu bringen. Sie erließ den Befehl, daß sämtliche Sioux sich unverzüglich in die bestehenden Reservationen zu begeben hätten. Dies führte zum Aufstand. Tausende Reservationsindianer verließen im Frühjahr 1876 heimlich die Reservationen und schlossen sich den freilebenden Sioux des Westens an. Lieber wollten sie im Kampfe sterben, als den Raub ihres heiligen Stammeslandes zu dulden.

General Custer wurde ausgesandt, um die Aufständischen zu zwingen, sich zu ergeben. Am 25. Juni fand die Schlacht am Little Bighorn River statt. Custers Kavallerieregiment wurde geschlagen, er selbst getötet. Dies war der letzte große Sieg der Lakota und ihrer Verbündeten über die US-Army. Nach dieser Schlacht zerbrach die Einheit der Sioux. Allzu stark waren ihre Gegner, und letztendlich blieb nur die Wahl zwischen Flucht und Unterwerfung. Einige Häuptlinge entschlossen sich, nach Kanada zu gehen. Im Winter 1876 befanden sich in Wood Mountain, Saskatchewan, bereits 2 900 Lakota, davon sehr viele Frauen und Kinder, die auf diese Weise in Sicherheit gebracht worden waren.2 Anfang 1877 trafen sich die Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse und berieten darüber, ob sie sich ergeben oder nach Kanada fliehen sollten. Crazy Horse ergab sich mit seiner Stammesgruppe am 6. Mai 1877. Etwa zur gleichen Zeit führte Sitting Bull seine Húnkpapa über die kanadische Grenze nach Wood Mountain. Nachdem Crazy Horse im September im Fort Robinson ermordet worden war, flohen weitere Lakota nach Kanada. Es hieß, daß Crazy Horse im Sterben gesagt habe: »Ich wollte schon immer ins ›Land der Großmutter‹3 gehen. In wenigen Augenblicken werde ich tot sein, und dann werde ich mich dorthin begeben. Ich will, daß ihr alle mir folgt.« Unter den Häuptlingen, die 1877 nach Kanada gingen, war auch der Minneconjou Black Moon, der Sitting Bull bereits bei seiner Wahl zum obersten Häuptling der Lakota im Jahre 1869 unterstützt hatte und der mit seiner kleinen Stammesgruppe an der Schlacht am Little Bighorn beteiligt gewesen war.

Im Frühjahr 1878 lebten 5 000 Sioux aus allen sieben Lakotastämmen – Húnkpapa, Oglála, Sičángu (Brulé), Mnikchówožu (Minneconjou), Itázipčo (Sans Arc), Sihásapa (Blackfeet) und Oóhenunpa (Two Kettles) – in der Gegend um Wood Mountain, dem Standort einer Garnison der berittenen Polizei des Nordwestens, und Willow Bunch, einer nahegelegenen Mestizensiedlung. Sie versuchten, ihr traditionelles, auf der Büffeljagd beruhendes Leben fortzusetzen. Doch immer weniger Büffel kamen, und um 1880 blieben sie vollkommen aus. Es dauerte nicht lange und der übrige Wildbestand in der Region brach ebenfalls zusammen. Unter solchen Umständen Tausende Menschen zu ernähren, erwies sich als nahezu unmöglich. Eine Hungersnot brach aus. Bereits 1878 kehrten die ersten Sioux wieder zurück in die Reservationen in den USA.

Häuptling Tatánka Íyotake, Sitting Bull. Fotografie aus dem Jahre 1885.

Einige Frauen der Lakota heirateten weiße Männer, um das Überleben ihrer Familien in dieser Zeit der Not zu sichern. Oft hatten solche Ehen keinen Bestand. Eine derartige Begebenheit wird in der Erzählung »Ité-ská-wí« geschildert.

Die kanadische Regierung duldete die Indianer als Flüchtlinge, aber sie verweigerte ihnen jegliche weitere Unterstützung und teilte ihnen auch keine Gebiete als Reservationen zu. Sie wollte, daß die Sioux in die USA zurückkehrten, denn zum einen setzte sie die US-Regierung unter Druck und zum anderen waren die Mittel in dem noch jungen Staat beschränkt. Einzelne Kanadier, wie der Händler Jean Louis Légaré und der Offizier der berittenen Polizei James Morrow Walsh versuchten, soweit es in ihren Kräften stand, die Sioux zu unterstützen, doch die Lebensumstände im Stammeslager verschlechterten sich unaufhaltsam. So beschlossen ab Anfang 1881 immer mehr Häuptlinge, sich den Vereinigten Staaten zu ergeben.

Sitting Bull suchte verzweifelt nach Möglichkeiten, mit seiner Stammesgruppe, die nur noch aus wenigen Hundert bestand, in Kanada bleiben zu können, aber er scheiterte. Begleitet von Jean Louis Légaré begab sich der Häuptling mit seinen Leuten nach Fort Randall und ergab sich dort am 11. Juli 1881. Daraufhin lebte er mit seinen Húnkpapa in der Standing-Rock-Reservation, wo er am 15. Dezember 1890 ermordet wurde. Zwei Wochen später fand das Massaker von Wounded Knee statt, und der Widerstandsgeist der Sioux schien für alle Zeiten gebrochen. Eine Lebensweise, eine große Kultur war untergegangen, die gemäß der Überlieferung der Lakota tausend Jahre zuvor durch die Weiße Büffelkalbfrau, Ptésan-win, begründet worden war.

Doch eine kleine Gruppe von etwa 250 Lakota war in Wood Mountain geblieben. Sie hatten sich dafür entschieden, weiter auf traditionelle Weise zu leben, so weit dies möglich war. Während der Wintermonate arbeiteten sie oftmals für weiße Farmer, und während der warmen Jahreszeit zogen sie in kleinen Gruppen auf die Jagd. Diese Zeit wird in der Erzählung »Hánta« widergespiegelt.

Von links nach rechts: Tashúnke Núpawin und Okute Sica, die Eltern des Autors; Núpa Kikté und Ptesán-win, Tashúnke Núpawins Schwester.

Zu den in Kanada Verbliebenen gehörte auch der Minneconjou-Häuptling Black Moon, welcher auch den Namen Loves War trug. Seine Enkeltochter Tashúnke Núpawin, Owns Two Horses, die mit »bürgerlichem« Namen Emma Loves War hieß, hatte zunächst einen Weißen namens Archie LeCaine geheiratet. Sie weigerte sich allerdings, ihm zu folgen, als dieser in eine andere Region Kanadas zog. 1889 heiratete sie Okute Sica.4 Im August 1890 wurde ihr erster Sohn John in der Gegend von Willow Bunch geboren. Ins Geburtenregister wurde er unter dem amtlichen Zunamen seiner Mutter, LeCaine, eingetragen. Später wählte er den Namen seines Vaters als Zunamen, nannte sich jedoch häufig nur John Okute. Sein indianischer Name lautete Woonka-pi-sni.5

Während der ersten neun Jahre seines Lebens lernte John Okute Sica, Woonka-pi-sni, die traditionelle Lebensweise der Lakota kennen und lieben. Seine Eltern und Verwandten lehrten ihn alles, was seit Jahrhunderten den Kindern ihres Volkes an Wissen vermittelt wurde, einschließlich der religiösen Tänze und Zeremonien und magischer Praktiken. Bereits im Alter von sechs Jahren entwickelte er eine ausgeprägte Neugierde für Geschichte und Geschichten, und so liebte er es über alles, den Alten seines Stammes zu lauschen. Dies trug ihm den Spitznamen Alter Mann, Wičá-čala, ein, was als Ehrenname zu verstehen ist, da die Lakota alten Menschen größte Hochachtung entgegenzubringen pflegen.

Sieben Jahre lang, von 1899 bis 1906, besuchte John Okute Sica die Regina Industrial School. Dort erlernte er die englische Sprache und wurde in der Landwirtschaft und im Zimmermannshandwerk ausgebildet. 1907 zog er mit seinen Eltern und Geschwistern nach Wood Mountain.

Im Jahre 1910 unternahm sein Vater mit ihm eine denkwürdige Reise zu Pferd. Sie führte sie bis zum Frenchman River, und Okute Sica zeigte seinem Sohn über 30 Plätze, die während der fünf Jahre, die Sitting Bull mit seinem Stamm in Kanada verbracht hatte, von Bedeutung gewesen waren: die Winterlager des Stammes, Sonnentanzplätze, Abbaustätten für roten Ocker, Fleischdepots, Orte der Visionssuche, heilige Objekte und Begräbnisstätten.

John Okute Sica.

John Okute Sica mit seiner Ehefrau Christina und Sohn John. Die Fotografie entstand um 1930.

Die Farm John Okute Sicas.

1909 begann John Okute Sica ein besitzloses Stück Land urbar zu machen. Nachdem er ein Blockhaus, einen Pferdestall und einen Getreidespeicher erbaut hatte, wurde ihm das Landstück im Jahre 1913 offiziell zugesprochen, wobei es ihm zugute kam, daß er einen »weißen« Namen, LeCaine, trug, denn Indianer hatten zu jener Zeit kein Anrecht darauf, Land durch aktive Inbesitznahme zu erwerben. Seine Farm lag mitten in dem Gebiet, das den in Wood Mountain lebenden Lakota 1930 als Reservation zugesprochen wurde. Er lebte als selbständiger und unabhängiger Farmer, bis er 1952 sein Land der Reservation übergab, da er gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, seine Farm zu bewirtschaften. 1954 wurde er Häuptling des Stammes, ein Amt, das vor ihm der von ihm hoch verehrte Čanté Ohítika, Brave Heart, ein Veteran der Schlacht am Little Bighorn, und Núpa Kikté, Kills Twice (Big Joe Ferguson), innehatten.6 Häuptling Brave Heart findet sich als »Mighty Heart« in der Erzählung »Eine Spuknacht« wieder.7

John Okute Sica war Christ, was sich auch in manchen seiner Geschichten widerspiegelt. So gesellt er beispielsweise in der Erzählung »Maiden Chief« Wakán Tánka, dem Großen Geist, Engel bei. Für ihn bestand zwischen dem traditionellen Glauben seines Volkes und dem Christentum keinerlei Widerspruch; er betrachtete ersteren als eine Art ursprüngliche Form des letzteren.