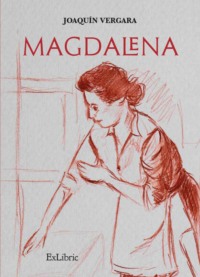

Czytaj książkę: «Magdalena»

MAGDALENA

JOAQUÍN VERGARA

MAGDALENA

EXLIBRIC

ANTEQUERA 2019

MAGDALENA

© Joaquín Vergara

© de la imagen de cubiertas: José María Vergara Álvarez

Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric

Iª edición

© ExLibric, 2019.

Editado por: ExLibric

c/ Cueva de Viera, 2, Local 3

Centro Negocios CADI

29200 Antequera (Málaga)

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: exlibric@exlibric.com

Internet: www.exlibric.com

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o

cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno

de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida

por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,

reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización

previa y por escrito de EXLIBRIC;

su contenido está protegido por la Ley vigente que establece

penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente

reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,

artística o científica.

ISBN: 978-84-17845-78-0

Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

JOAQUÍN VERGARA

MAGDALENA

Índice de contenido

Portada

Título

Copyright

Índice

Dedicatoria

Prólogo

Capítulo I PROBLEMAS MATRIMONIALES

Capítulo II PEPONA RECIBE UNA CARTA

Capítulo III LOS PROLEGÓMENOS DE LA BODA DE PEPONA

Capítulo IV LAS COSAS DE MAGDALENA

Capítulo V LA HISTORIA DE GABRIEL

Capítulo VI LOS ANTOJOS DE MAGDALENA Y LA EDUCACIÓN DE PEPONA

Capítulo VII UN AMANECER AJETREADO

Capítulo VIII PEPONA VISITA LA CASA DE LA SEÑÁ PACA

Capítulo IX DOÑA GERTRUDIS

Capítulo X LA GENEROSIDAD DEL TÍO FRASQUITO Y EL REGALO DE DON EUFRASIO

Capítulo XI El IMPROVISADO PASEO DEL ABUELO Y GABRIEL

Capítulo XII VÍSPERAS DE BODA

Capítulo XIII LA LISTA DE INVITADOS Y EL MENÚ

Capítulo XIV LA NOCHE DE LA VÍSPERA

Capítulo XV LAS PRIMERAS HORAS DE AQUELLA MAÑANA

Capítulo XVI LA MAÑANA CONTINÚA

Capítulo XVII SALE LA COMITIVA

Capítulo XVIII LA CEREMONIA

Capítulo XIX LA COMIDA

Capítulo XX EL BAILE IMPROVISADO

Capítulo XXI CONTINÚA LA FIESTA

Capítulo XXII LA LUNA DE MIEL

Capítulo XXIII LAS APASIONADAS RELACIONES DE DOS VIUDOS

Capítulo XXIV LA BODA DE SILVESTRE Y SOCORRO

Capítulo XXV MALOS MOMENTOS PARA MAGDALENA

Capítulo XXVI LAS CAVILACIONES DE PEPONA

Capítulo XXVII UNA MUERTE INESPERADA

Capítulo XXVIII LA MATANZA

Capítulo XXIX PREPARATIVOS DE NOCHEBUENA

Capítulo XXX LA CENA

Capítulo XXXI LA GRAN NOTICIA

Capítulo XXXII CAMINO DE LA IGLESIA

Biografía

Dedicatoria

A la memoria de mi mujer, la única persona que fue capaz de darle un giro total a mi existencia, haciendo de mí un hombre nuevo y logrando que fuera feliz durante muchos años. La muerte me la arrebató, pero su recuerdo no se extingue.

A mis hijos —tres, como en los cuentos—, que, de niños, lo eran todo para mí: además de hijos, amigos, camaradas, compañeros de juegos, cómplices, creadores de sueños, promotores de fantasía y forjadores de ilusiones. Ahora, mucho más maduros que yo en casi todos los aspectos, aparte del inmenso agradecimiento que les tengo por su aportación a la libertad de la que estoy gozando, son los irremplazables báculos de mi vejez. Porque a estas alturas de mi vida me resulta casi imposible caminar solo, en todos los sentidos.

A mis nietos —también tres, como en los cuentos, de momento—, una especie de «hijos pequeños» que me han llegado después de traspasar la barrera de los setenta, aportándome una ilusión que nunca pensé volver a tener y consiguiendo renovar mi vida y proporcionarle nuevos alicientes.

A aquellos familiares y amigos que me impulsaron a terminar de escribir esta novela, que con tanto cariño acogieron desde que publiqué el primer capítulo.

Con mi mayor gratitud a todos.

Prólogo

Magdalena empezó siendo un relato corto, uno más de entre los muchos que había escrito en Facebook… y de los que, más tarde, seguiría escribiendo. Pero mis lectores, no sé por qué, me dijeron en esta ocasión:

—Esperamos que esta historia continúe.

Después de meditarlo, no quise defraudarlos: y la continué.

Cuando pensé publicarla como novela completa —mi primera novela: tardía, pero cierta—, sus capítulos dejaron de aparecer en Facebook. Quise que quedara pendiente una parte de la historia que mis lectores no conocían aún. Ni yo tampoco, para ser sincero.

Tras tenerla en barbecho durante cierto tiempo, poco a poco, la fui continuando; y procuré que no perdiera su ritmo.

Como soy meticuloso hasta el extremo, he ido corrigiendo página por página, letra por letra, desde la primera coma hasta el último punto suspensivo.

No esperéis un argumento enrevesado, ni emociones de infarto, ni viajes exóticos, ni escenarios impresionantes…

Pero, a cambio, creo que no se parece en nada a los libros que se publican hoy. Y esto, para mí, es un punto a su favor.

Se trata de una historia muy sencilla, accesible para cualquiera, basada en muchas de las situaciones y episodios que observé siendo niño —incluidas expresiones orales, determinadas frases, actitudes…—, y que, luego, seguí viendo en mi deambular por la vida.

He procurado que sea lo más sencilla posible —creo humildemente que esta narración así lo requiere—, prescindiendo de florituras y de adornos innecesarios. De hecho, he borrado muchos de sus párrafos «más bonitos», tratando de conseguir la sencillez que buscaba.

Quiero, además, que sirva de homenaje al año cincuenta del siglo pasado y a los que lo vivimos: fue el año en el que hice la primera comunión, en el que, en teoría, empecé a tener «uso de razón», y que, además, guarda para mí un montón de recuerdos entrañables.

Lleno de dudas y con algún temor —como cada vez que uno de mis libros ve la luz, sea cual fuere el resultado—, lo cierto es que le he ido tomando un gran cariño a todos y cada uno de los personajes que desfilan por estas páginas a medida que iba «conociéndolos» mejor —espero que mis lectores lo perciban— y casi los he dejado actuar a su aire, procurando que se desenvolvieran por sí solos.

No me gusta agobiar a nadie, ni imponer mis criterios: ni siquiera a estos seres de ficción creados por mi imaginación y rubricados por mi humilde pluma. No pretendo que los demás vean el mundo a través de mis ojos, sino de los suyos: cada cual tiene derecho a ser libre.

Al final, mis personajes han terminado dándome una lección. ¡Ojalá muchos humanos fueran capaces de actuar como ellos!

Capítulo I

PROBLEMAS MATRIMONIALES

Magdalena no era lo que se conoce como una mujer hermosa…, pero tenía muy buenos pechos.

Nunca aprendió a leer y a escribir, pero supo dar a luz a diez hijos, amamantarlos, cuidarlos, educarlos a su manera… y «quererlos más que ninguna madre del mundo», como ella solía decir. Con eso y con hacer juegos malabares para poder alimentarlos, vestirlos y calzarlos, un año y otro, se daba por muy satisfecha. Y no era para menos.

Poseía, además, una buena dosis de filosofía barata, de gramática parda y de refranes archisabidos: de los de toda la vida. Lo malo era que, a veces, no los decía a derechas.

Solía exhalar frecuentes resoplidos y se propinaba, cada dos por tres, algún que otro tortazo sobre sus redondeadas caderas. Era bastante supersticiosa —aunque no le gustaba reconocerlo—, aficionada a comprar, con lo poquísimo que le sobraba, alguna papeleta de lotería y muy adicta al café solo, muy cargado, junto con unos fortísimos analgésicos —que estaban por aquel entonces de última moda— para amortiguar sus frecuentes jaquecas. Nerviosa hasta el extremo y con tendencia a dramatizar, casi a diario, traía de cabeza a su familia con su parloteo incesante y sus exageraciones.

Julián, su esposo, bastante más feo que ella y desgarbado como él solo, apenas pudo asistir a la escuela cuando era niño, pero sabía leer y escribir, para defenderse, y «las cuatro reglas», como se decía entonces.

A él le bastaba con tener las manos encallecidas, la voz ronca, el pecho hirsuto, la barba pinchosa y unas bolsas hinchadas, como pequeñas talegas vacías, bajo sus oscuros ojos de hombre curtido por la vida y el trabajo.

Solía beber alcohol a diario —aguardiente por las mañanas y unas copas de vino al terminar el trabajo—, por lo que su circulación se resentía.

Fumaba como un carretero —lo que, por cierto, le iba como anillo al dedo, ya que había ejercido, entre otros muchos, este oficio— y su adicción al tabaco le provocaba que, aparte de tener las yemas de los dedos de un color amarillo tostado, casi ocre, tosiera como un condenado en las frías madrugadas de aquellos largos, interminables inviernos.

Además de todo esto, la mayoría de las veces le daba la impresión de que tenía la cintura partida de tanto trabajar.

Pepona, la hija mayor, la que ayudaba a su madre en los quehaceres de la casa, era una muchacha muy responsable y bondadosa, con un carácter «de pasta de almendras», que sabía fregar y barrer a conciencia, preparar sabrosos guisos, cuidar de los niños, planchar, repasar la ropa y hacer labores de ganchillo y bordado, hasta el punto de que sus cansadas espaldas amenazaban con empezar a encorvarse en plena juventud.

El abuelo, Manuel, algo cascarrabias, escuchimizado hasta el extremo y muy pequeño de estatura —con una prominente barriguilla, impropia de su cuerpo endeble—, ya vencido por los años, estaba completamente calvo y arrugado como una pasa, pero sabía liar un cigarrillo como nadie. Hablaba con frecuencia de cuando «sirvió al rey», allá por el año de Maricastaña, y era este uno de sus temas favoritos de conversación. Muy aficionado a la albañilería y a la carpintería, a veces, sentado a la puerta de su casa, muy ufano y repantigado —como un señorón, pensaba él—, a la hora del atardecer se fumaba uno de aquellos hermosos puros que el amo le regalaba a su yerno mientras entornaba sus pequeños ojillos de viejo zorro, inundando su cabeza de antiguos recuerdos, que desfilaban ante su mente como si de una vieja película, vista mil veces, se tratara.

El amo, don Eufrasio —nombre extraño, elegido por sus padres antes de su nacimiento para evitar posteriores apodos, tan propios de los pueblos—, era el hombre más rico del lugar: poseía muchas hectáreas de tierras calma y enormes plantaciones de olivar. Corrían por sus venas algunas gotas de sangre azul y era dueño de varios cortijos, uno de los cuales, hermosísimo, era el más famoso de los contornos.

El cortijo, ¡qué lástima!, aún no contaba con un baño en condiciones, aunque sí con agua corriente, pero atesoraba —aparte de la más moderna maquinaria de entonces y de los aperos necesarios para la labranza— muchos muebles antiguos, algunos carcomidos por los años; valiosos cuadros en los que la pátina del tiempo había hecho sus estragos, ennegreciéndolos; y, lo mejor de todo, contaba con una gran chimenea de campana dentro de la inmensa cocina de la planta baja, adornada con hermosos platos antiguos, curiosos objetos de cobre, hierro y latón y codiciados trofeos de caza.

Alrededor del hogar, algunos ancianos —antiguos sirvientes, ya jubilados, recogidos por el amo por carecer de familia— acostumbraban a contar cuentos o antiguas historias de tradición oral en las frías noches de invierno: leyendas de toda la vida, de las que se iban transmitiendo de generación en generación. Los hijos y nietos de los actuales trabajadores escuchaban aquellos estremecedores relatos —que otras veces, para contrastar, estaban salpicados de gracia— al amor de la lumbre, apretujados, atónitos, muy atentos, con los ojos como platos.

***

Magdalena vivía en una casa humilde, de dos plantas, a las afueras de Trigales Verdes —así se llamaba el pueblo—, que había sido edificada dentro de un patio grande, en el que contaban con tres o cuatro árboles frutales, un pequeño huertecillo, un abrevadero de tamaño medio —por si contaban alguna vez con una bestia de carga— y un «hornillón», por si se presentaba la ocasión de hacer una matanza.

La familia no gozaba de ningún lujo, pero, a menudo, Magdalena compensaba sus estrecheces haciendo unos bollos de aceite muy ricos —dorados, gruesos y crujientes, adornados con almendras y ajonjolí—, que eran famosos en todo el pueblo.

Julián, como es lógico, no prestaba la más mínima ayuda en las labores de la casa —eso, en aquellos tiempos, no hubiera estado bien visto en un hombre, aparte de que llegaba reventado del trabajo—, a no ser que se viera obligado a arreglar un grifo o un enchufe que se le resistiera al abuelo; pero era un campeón a la hora de jugar al dominó en alguno de los bares del pueblo. Además, sabía dejar preñada a su mujer con una facilidad asombrosa.

***

Este relato comienza en un momento harto difícil para aquel matrimonio: justo en el día en que Magdalena, que estaba a punto de entrar en la década de los cincuenta, creyó que le había llegado la esperada, inexorable —pero, en cierto modo, anhelada por ella— menopausia.

Julián, al enterarse de que su esposa había perdido «sus costumbres» —como por aquel entonces llamaban los lugareños a la menstruación—, lloró desolado porque su mujer se le hacía vieja —¡y a él le gustaban tanto las jóvenes…!—, consiguiendo que su nariz pareciera más caída; sus dientes, más amarillos; sus verrugas, más grandes; su papada, más colgante…

A partir de ese momento, y tras una disparatada discusión con su esposa por el espinoso asunto del climaterio, dejaron de compartir lecho y alcoba.

Él se buscó una «querida» para salir del paso —joven, vistosa y vulgar—, que le duró tres o cuatro semanas: porque Julián era muchos años mayor que ella, y la muchacha —tan fresca como una lechuga, tan ordinaria como hablar a gritos y con la cabeza llena de pájaros— pensó que no quería ataduras. Ni, menos aún, cuidar de un viejo en un futuro próximo: cuando, para colmo, él era más pobre que las ratas.

El hombre, por su parte, cansado a su vez de aquella mujerzuela caprichosa y vacía —que, aunque le proporcionaba «ciertas distracciones», no sabía escucharlo ni consolarlo en sus preocupaciones y que, para colmo, se podía haber quedado con los pocos ahorros que el hombre tenía—, volvió al redil como un humilde corderillo: cansado y lleno de desilusión, pero con la esperanza de recuperar el cariño de su mujer.

—No estoy ya para esos trotes —pensó—. Ahora comprendo que he sido un loco, un tarambana… ¡Cuánto más feliz era con mi esposa de toda la vida y con la compañía de mis hijos!

Magdalena —amorosa, benévola, enamorada… y fuerte como una roca, a pesar de lo que le pesaban sus recientes y descomunales cuernos y su presumible menopausia—, cuando lo vio llegar con tan mal aspecto —cansado, sucio, hecho polvo…, casi pidiendo perdón y sin atreverse a levantar la voz—, lo besó en una de sus mejillas, hirsuta, bastante flácida y algo hundida, como prueba evidente de que lo había perdonado, mientras le preparaba un baño caliente en el barreño antiguo.

En el fondo, ella estaba convencida de que su esposo volvería. Ahora tenía que cuidar de que al hombre no le hubieran contagiado ninguna enfermedad «esa clase de mujeres».

—Con un lavado a conciencia se desinfectará —pensó.

Julián parecía un pez muy grande y desangelado mientras chapoteaba dentro del barreño como un niño travieso, riendo por todo: muy satisfecho, en el fondo, de haber regresado al nido… mientras su peluda barriga asomaba por encima del agua jabonosa, que se iba oscureciendo poco a poco.

¡Todo un acontecimiento en la familia! ¡Llevaba el hombre tanto tiempo sin bañarse que fue feliz durante un buen rato aquella tarde!

Pero cuando Magdalena se dispuso a tirar el agua sucia donde su marido se había escamondado, faltó muy poco para que se atascaran del todo las gastadas y roñosas cañerías.

Menos mal que a Julián no se le daba mal la fontanería y les daría un apaño al día siguiente.

Mientras tanto, aquella misma noche volvieron a dormir juntos. Magdalena, cuando llegó la hora de acostarse, sentía latir su corazón con mucha fuerza: como si fuera, de nuevo, una doncella que se va a entregar a un hombre por primera vez. Casi con la misma desasosegada ilusión que había experimentado hacía muchos años… en su noche de bodas.

Y hay que reconocer que, a partir de aquel desagradable episodio de los devaneos extraconyugales de Julián, estaban ambos convencidos de que se querían mucho más que antes.

Capítulo II

PEPONA RECIBE UNA CARTA

Dejando al maduro matrimonio formado por Magdalena y Julián arrullarse como dos tortolitos a raíz de su reconciliación matrimonial —supuestamente posmenopáusica—, cuando el hombre comprendió que casi treinta años de convivencia no se podían tirar por la borda así como así, ocupémonos de Pepona, su hija mayor.

Sin duda, la muchacha —como ya dijimos— era el prototipo de esa hija primogénita que solía trajinar en todas las casas antiguas de familias numerosas poco adineradas: la que compartía con su madre la responsabilidad de llevar a cabo las innumerables labores propias de una casa y los cuidados que requería la crianza de sus hermanos.

Pepona contaba ya veintisiete años. Hasta entonces, jamás había tenido novio ni ningún pretendiente. Cierto es que tampoco se esforzaba demasiado en conseguirlo. Además, como apenas salía de su casa debido a las múltiples obligaciones a las que debía atender, era lógico que así fuera.

Magdalena, «refranera» empedernida, solía decir tiempo atrás, mientras exhalaba un resoplido y se propinaba un fuerte manotazo en la cadera derecha:

—¡No te preocupes, niña! ¡Que el buen paño en el arca se vende! —Como si por el hecho de repetir, una vez más, el manido refrán acabara de descubrir América.

—¡Yo no me preocupo por eso, madre! —solía contestar Pepona, totalmente sincera.

Pero el paño seguía intacto, sin que nadie se acercara a comprarlo, por lo que aquella madre, a medida que pasaban los días, estaba empezando a plantearse la posibilidad de que su hija mayor se quedara para vestir santos, dado que en el pueblo la mayoría de las jóvenes solía contraer matrimonio a edades muy tempranas.

En aquellos tiempos, el hecho de quedarse soltera no era como ahora, que, a menudo, es elegido por las mismas mujeres. Entonces, a la mayoría de ellas no les importaba atarse de por vida a un hombre —del que, en muchos casos, ni siquiera estaban enamoradas— con tal de llegar al altar vestidas de blanco —si sus medios se lo permitían—, con un ramo de flores en la mano y el velo de «tul ilusión» cubriendo su rostro. Aunque supieran de antemano que la vida de casada no era ningún paraíso, según opinaba la mayoría de las mujeres que ya lo estaban.

—¡Que los hombres —decían las comadres del pueblo— dan mucho que hacer, por buenos que sean!

Pero a pesar de los inconvenientes que parecía traer consigo, la boda era lo más importante para la mayoría de ellas: el hecho de casarse. Y cuanto más joven se acercara la novia al altar, mayor resultaba el «triunfo»: algo así como el final feliz, casi obligado, de una película. Aunque, a la hora de la verdad, no dejara de ser el comienzo de una vida bastante más complicada.

Lo cierto es que Pepona, en ese aspecto, era un caso excepcional: no le preocupaba lo más mínimo el hecho de quedarse soltera. Es más, en el fondo estaba casi convencida de que jamás se casaría.

Pero he aquí que, justo en aquellos días de infidelidad paterna superada y posterior reconciliación, cuando menos lo esperaba, recibió una carta en la que un señor viudo de mediana edad, de lo mejorcito del pueblo —si por lo mejorcito se entiende que se trataba de un hombre «con posibles»—, le proponía matrimonio.

La joven, aunque muy halagada en el fondo, se quedó como si hubiera recibido un mazazo en la cabeza. Estaba tan aturdida, tan asombrada, que no sabía cómo reaccionar. Y, siendo de carácter reservado, no quiso comunicárselo a su familia hasta que ella misma hubiera tomado una decisión.

El hombre en cuestión se llamaba Gabriel, pero en el pueblo, desde siempre, todos le llamaban Grabiel o Grabielillo el de la señá Paca.

Era un cuarentón —más cerca de los cincuenta que de los cuarenta— que había enviudado unos años atrás: sin hijos, de estatura media, buena figura, rostro agradable, carácter simpático, siempre ataviado con excelente ropa, muy bien peinado y acicalado… Lo único que podía tener en contra era su fama de mujeriego. Pero como en aquellos tiempos lo de ser mujeriego parecía estar a la orden del día casi no se consideraba un defecto.

Pepona apenas pudo dormir en toda la noche. No paraba de dar vueltas en la cama, mientras que su cabeza era un caos. Jamás se le hubiera ocurrido que un hombre tan «riquito» como Grabiel pudiera interesarse por ella ni, menos aún, que la pretendiera.

Cierto era, y acababa de recordarlo, que en una ocasión sus hermanas le habían dicho, yendo por la calle:

—¡Cómo te mira Grabielillo el de la señá Paca…! ¡Parece que te quiere comer con los ojos!

Pepona, que se ruborizaba con mucha facilidad, sintió que sus mejillas ardían. Sabía que el viudo la había mirado con detenimiento, como recreándose en ella, por lo que no pudo evitar sonrojarse. Pero, sin querer darle importancia, les respondió:

—¡Tonterías! Ese hombre mira a todas, por lo que dicen. Creo que es muy mujeriego. Además, de fijarse en alguna con buenas intenciones se fijaría en una de su clase, no en mí.

Ahora, con la carta debajo de la almohada, pensaba en las caras de la gente cuando lo supieran y en las envidias que el posible casamiento podría suscitar.

—Pero todo eso es lo de menos, no puede influir en mí —se decía Pepona—. Lo importante es que yo esté convencida de que me gusta y de que puedo llegar a quererlo.

No sabía qué hacer. La verdad era que el hombre no le desagradaba, ni mucho menos, pero estaba como aturdida: porque le parecía «demasiado» para ella. Además, encontraba excesiva la diferencia de edad que existía entre los dos. Pero, por primera vez, trató de hacerse a la idea de lo que significaría compartir su vida con él.

Quería a toda costa dar sola el paso antes de tomar una decisión tan importante. Y, por supuesto, dejándose llevar por el corazón, no por el interés.

Bien conocía ella que en cuanto su madre se enterara le aconsejaría, una y mil veces, que se casara. Y que lo más probable era que, un poco más tarde, la satisfacción de ver a su hija mayor en tan buena posición se le subiera a la cabeza. De momento, empezaría a resoplar y a darse manotazos en las caderas, aunque esta vez de alegría… Pero ese era un asunto aparte.

Pepona —de mediana estatura, con el cabello de color castaño, ligeramente ondulado, ojos oscuros, hoyuelos en ambas mejillas y expresión bondadosa—, sin ser del todo guapa, era mucho más agraciada que su progenitora. Había salido a su abuela materna, que en sus tiempos, según decían, fue una mujer vistosa.

La muchacha, siendo adolescente, había estado enamorada —en secreto y durante mucho tiempo— de un pariente suyo; pero el joven, que jamás se interesó por ella, se prendó de una forastera, con la que se casó hacía ya algunos años, yéndose a vivir a otra ciudad.

A su pesar, la muchacha, hasta aquel momento, no había conseguido olvidarlo del todo. Y mientras limpiaba la casa, guisaba, planchaba, cosía o hacía labores de ganchillo se le escapaban, sin querer, hondos suspiros cada vez que lo recordaba.

Pepona se quedó dormida casi al amanecer, con un sueño profundo: como si le hubieran suministrado una fuerte dosis de anestesia.

Su hermana «Madalenita», que compartía cama con ella, intentaba despertarla, zarandeándola una y otra vez, extrañada del pesado sopor que la dominaba.

El sol entraba ya a raudales, en finísimos rayos esparcidos por los resquicios de la madera carcomida del ventanuco de su cuarto.

Por fin pudo reaccionar, y dijo:

—¡Qué apuro! ¡Se me ha hecho tarde!

De repente, al espabilarse del todo, la joven recordó la proposición matrimonial que había recibido la tarde anterior y, sin querer, al saltar rápidamente del lecho, se puso roja de vergüenza.