Czytaj książkę: «Danzando con la Venus del Vacío»

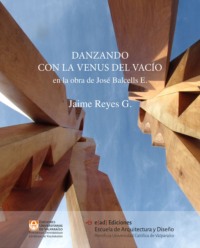

Danzando con la Venus del vacío. En la obra de José Balcells.

Danzando con la Venus del vacío.

En la obra de José Balcells.

© Jaime Reyes G.

Escuela de Arquitectura y Diseño

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Nº Registro: 2021-A-8697

ISBN digital: 978-956-17-0957-7

Consejo Editorial

Adriana Sansão

Arquiteta e Urbanista. Universidade Federal do Rio de Janeiro

Arturo Chicano J.

Doctor en Diseño. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

David Jolly M.

Doctor Arquitecto. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ediciones e[ad]

Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV ediciones@ead.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Ediciones Universitarias de Valparaíso

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Calle Doce de Febrero 21, Valparaíso

Teléfono 32 227 3902

Correo electrónico: euvsa@pucv.cl

Las imágenes de este libro pertenecen al autor, excepto cuando se indica.

A la memoria de José Balcells,

escultor y maestro que, en la Ciudad Abierta, en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV y en el continente americano creó y creó la forma.

Trazando signos sobre las casas apropiándonos hasta el acabóse el papel de ángeles tomando a nuestro cargo “realizar” las promesas figuradas desde siempre encajando sobre el terreno el macrocosmos y el microcosmos ayuntando aquí la piedra cruda con la prescripción del allá atornillando las mitades desiguales la una a la otra para que haya un signo

Amereida vol. II

Tabla de Contenido

Agradecimiento

Prólogo

LAS PARTIDAS

El inicio

Manos a la obra

La voz de José Balcells

La metáfora

La hermosura cuenta menos que la ruta

De travesía

Los nombres de las esculturas

La maqueta y el enlace

DANZAS DEL NUEVO MUNDO

La Venus en nuevo mar

Continentales

Retraer a la Ciudad Abierta

PERILES Y ARTEFACTOS

Los perfiles de la Venus

Artefactos

Asombro y curiosidad

Principio de complejidad de Wilson

Magnitudes continuas y discretas

Redundancia

Los elementos del artefacto

Puente acerado

La tºb raba

LA EXPERIENCIA O EXPERIMENTO, UN MODO DE PLANTEAR UNA PREGUNTA

El experimento

La experiencia artística y formal.

La experiencia con alumnos.

La experiencia colectiva.

FINALES

Mapa, cronología y participantes de las esculturas en América

Bibliografía

Glosario

Agradecimiento

Mi gratitud interminable para Eugenia Aguirre, viuda de José Balcells, y también a sus hijos Macarena, Antonio, Diego y Santiago. Eugenia Aguirre, junto con José, y sus hijos, me recibieron en su hospedería en la Ciudad Abierta cuando yo estaba, junto con otros compañeros, iniciándome en la vida, el trabajo y el estudio, como poeta, profesor y ciudadano abierto. En esa casa aprendimos de la hospitalidad y nos convertimos en comunidad. Después de la muerte del escultor esa hospedería sigue siendo casa abierta.

Ellos han confiado, al Archivo Histórico José Vial Armstrong, todos los cuadernos, carpetas y papeles de José. En el Archivo estamos comenzando a catalogarlos, ordenarlos, digitalizarlos y así iniciar sus estudios.

La Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV ha sido mi casa desde hace más de treinta años y junto a los profesores mayores y a los más jóvenes conformamos una comunidad de vida, trabajo y estudio. Precisamente debo agradecer a todos los profesores arquitectos y diseñadores que me han recibido libremente en el seno de sus talleres cuando viajan de Travesía; que me llevaron primero como alumno y después como poeta y profesor; y han confiado además en que podía ejecutar una escultura junto a sus obras de arquitectura y diseño. Ellos me han incentivado con entusiasmo y sabiduría cuando la tarea se tornaba ardua en los confines de América; no los nombro a todos ahora aquí, pero sí están en el mapa al final del libro. Así mismo y principalmente debo dar gracias a todos los alumnos que durante estos viajes, han dedicado sus esfuerzos, habilidades y ganas a la construcción de estas esculturas, tantas veces en climas adversos y duras condiciones; tal vez sea cierto que sólo los jóvenes son capaces de realizar estas labores titánicas.

El diseñador industrial y profesor Arturo Chicano, quien fue conmigo en varias travesías a la Patagonia cuando comenzaban estas aventuras, y ahora contribuyó a este libro principalmente ordenando su estructura general y su carácter particular.

El profesor y arquitecto David Jolly leyó dedicadamente el manuscrito y aportó con correcciones amplias y también detalladas. La idea de incluir planimetrías es suya, en orden a exponer que toda esta labor es una empresa de constructores y que este libro debe mostrar el devenir íntegro de estas obras.

La arquitecta y urbanista Adriana Sansão, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, hizo una exploración profunda del contenido y con su lucidez acostumbrada sugirió cuestiones de forma y de fondo esenciales para que el libro lo puedan leer todos. Mis extremos agradecimientos por su generosidad a la hora de abrirse a esta obra.

Prólogo

Lo que este texto y su autor Jaime Reyes nos presenta, es un fragmento del camino creativo de José Balcells en la escultura; donde el escultor concibe la obra en relación a un nombre y los ejecutantes que la construyen están en el ejercicio de la fidelidad a la obra en su forma. Esta fidelidad es el libre sometimiento al sentido que la obra de arte propone. La palabra fidelidad aparece aquí con justeza porque sostiene a quienes están en una acción. Así, lo que describe el texto incluye a muchos, no es una aventura individual, porque se trata de fundar la América poética, una de cuyas aberturas es Amereida.

Las esculturas que aquí se presentan son fruto de un ámbito creativo, en el que José Balcells toma partido por un modo de construir, donde deja fuera el modelado y el esculpir o tallar. El escultor se aboca a realizar sus volúmenes dimensionando la madera. En este texto se postula que la escultura construye con sus volúmenes muchos perfiles, lo que se puede constatar al girar en torno a ella. Éste es un hecho que es posible percibir en la escultura desde la antigüedad griega a los volúmenes de Rodin o Giacometti, quienes construyeron con formas orgánicas. La aventura de José es con formas que no son las orgánicas de Brancusi, ni las geometrías abstractas de Max Bill. Son volúmenes que dejan un espacio vacío entre ellas.

Ahora podemos presentar el modo que desata la fecundidad del escultor, éste es el ámbito de las Travesías de Amereida y la Ciudad Abierta. Esto implica algunas condiciones, los ejecutantes viajarán, la obra estará emplazada al aire libre en algún punto de América y la Ciudad Abierta. Estas obras así realizadas en madera son en alguna medida efímeras.

El modo de construirlas es sin el exclusivo pulso y mano del escultor, las maderas aserradas y pulidas serán ejecutadas por otros a partir de un modelo a escala.

Si nos dirigimos a leer las características de estas esculturas, veremos que parten de un modelo a escala, desde el cual se realizan planos, hasta llegar a la obra con volúmenes de maderas dimensionadas que se vinculan entre sí por medio de vacíos. Este modo de hacerlas aparecer nos sugiere desde el ámbito en que han sido concebidas, una aproximación al espacio arquitectónico. Esta aproximación no es una relación figurativa sino un modo de generar la obra; modelo, proyección, dimensionamiento, montaje de piezas que van dejando un vacío, ubicación en un lugar. Sin abandonar el espacio propiamente escultórico le hace señas al vacío habitable, lo que se hace evidente en las obras que proponen estar suspendidas por medio de cables.

Este registro nos trae a presencia una posibilidad del obrar en América que es el sentido de la polis donde el acontecer es colectivo.

David Jolly M.

Ciudad Abierta, Marzo 2020.

LAS PARTIDAS

El Inicio

La primera vez que estuve cerca de la Venus del vacío, aunque entonces no pude darme cuenta, fue en 1989 en la lejana isla de Churrecué, en el Mar Nuevo de Aysén. En ese tiempo cursaba el segundo año de diseño industrial en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (*), a cargo del diseñador Ricardo Lang. Él había conformado una reunión de talleres de segundo año de las tres carreras que se impartían en la Escuela; diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura, a cargo de los profesores arquitectos Salvador Zahr y Juan Mastrantonio, y al escultor y diseñador gráfico José Balcells. Esta reunión se hacía efectiva especialmente durante los segundos semestres de cada año para ir juntos de Travesía (**). A esta reunión la llamaron Taller del Pacífico. En estas Travesías viajan cada primavera, desde 1984, todos los alumnos y profesores de esta Escuela, organizados en talleres, a algún lugar de América a construir una obra de arquitectura o de diseño, que se entrega como regalo al lugar y sus gentes.

Durante la preparación de este viaje en la casa de la Escuela, Ricardo Lang me había asignado al grupo que trabajaría con el escultor en la prefabricación y posterior construcción de la escultura de la Travesía. Todos los alumnos nos organizábamos en grupos para atender las distintas dimensiones de la obra y del viaje, y además debíamos prestar funciones en los distintos sistemas de la empresa de la Travesía; la cocina, la comida, las herramientas, los materiales, la ruta, el ámbito, y un largo etc.

Ahora lo considero una suerte; junto a otros compañeros tanto de diseño como de arquitectura nos había tocado este grupo extraño, distinto, que no iba a trabajar directamente en las disciplinas que estábamos estudiando, sino en una escultura. Y si de esas disciplinas sabíamos poco, de la escultura aún mucho menos. En todo caso en ese momento consideraba de lo más natural y corriente que una escultura debía erigirse junto a una obra de arquitectura o una de diseño.

En esos años José trabajaba en un pequeño taller en la casa vieja de la Escuela, que ya no existe. Era un cuarto estrecho con altos techos en la primera planta de la casona. Estaba atiborrado de cientos o miles de pequeños fragmentos, trozos y piezas de muchos materiales; barras y planchas de bronce, aluminio, hierro, maderas finas, yeso, cartones, matrices, etc. Cada uno de estos restos habían sido parte de ensayos, pruebas o maquetas y tenían al menos una cara, arista, borde o superficie decididamente trabajadas. Siempre eran restos de geometrías abstractas, aunque había también dibujos del cuerpo humano y otros croquis. El taller estaba poblado de herramientas, muchas de las cuales yo no había visto nunca antes.

Ahora sé que ese taller era sencillo, donde nunca hubo dinero para comprar las mejores herramientas o materiales preciosos. Pero a nosotros nos parecía estar dentro del salón de un mago o de un alquimista. Además José nos permitía quedarnos después de la jornada académica, incluso entrada la noche, a cargo de alguno de sus ayudantes, que eran alumnos de cursos superiores. Entonces aprovechábamos de usar las herramientas en algunos de esos trozos que supuestamente él había desechado, pero que para nosotros eran piezas bellas y perfectas; especies preciosas de bronces bruñidos hasta la exageración o alerces lijados hasta su alma misma.

En este taller y antes de viajar asistimos, sin decir palabra por supuesto, a varias reuniones en las que José conversaba y debatía con los profesores arquitectos y diseñadores acerca de la Travesía, especialmente lo referente a la obra que tenían entre manos y, por supuesto, la escultura. El debate era especialmente fervoroso y entusiasta con el arquitecto Salvador Zahr, con quien José mantuvo una larga y profunda amistad durante muchos años. Ya habían estado juntos de Travesía y así seguirían yendo. José le explicaba a Salvador que “la escultura baja del cielo y se posa delicada y levemente sobre la tierra”, a lo que el arquitecto, experto en estructuras, replicaba con sendos empotramientos y anclajes necesarios para asegurar esta obra material de gran envergadura ante los requerimientos del viento, los temblores, la gravedad, o un niño trepando inocentemente. En los años siguientes estuve presente muchas veces en esta misma discusión; un cuerpo escultórico cuyo afán es precisamente poner en juego el equilibrio, el peso, la gravedad y la forma, pero que obviamente debe erguirse tridimensional atendiendo adecuadamente a las reglas de la estructura. Un debate fructífero entre un posarse delicado sobre la tierra y la estructura ingeniosa y obediente a las leyes de la física.

En aquel pequeño taller se estaba diseñando la escultura que llevaríamos de Travesía. Aunque nosotros no teníamos mayores posibilidades de intervenir en el diseño, nos sentíamos plenamente autores y tomamos muy en serio todas las tareas asignadas y los encargos. La escultura se llamaba Tótem de Santa María del Mar y consistía en cinco prismas cuadrangulares metálicos iguales, de altura 1 mt, montados uno encima del otro en torre, sobre un pilar de hormigón armado de 2 mt de altura. Esta torre se posaba sobre una plataforma base de cemento. Todo el sistema estaba emplazado en la playa de la isla. En Aysén las mareas altas y bajas pueden presentar diferencias de más de siete metros y en el caso de la isla Churrecué en el medio del canal de Moraleda, por ser muy nivelado y plano el borde costero, esa diferencia dejaba una zona intermareal de casi cien metros. Así, en la marea alta el mar llegaba hasta casi la mitad del pilar de hormigón, donde había un nicho que contenía una estatuilla de la Virgen. Era un tótem de siete metros que surgía y se erguía en medio del mar. Con la marea baja quedaba todo en seco; y en esas horas de bajamar es cuando podíamos trabajar en la escultura.

Aunque en ese momento nunca lo supe ni pude darme cuenta, ahora sé que la Venus del vacío estaba allí. Algunos años después, todavía como estudiante, volví a coincidir con José Balcells en alguna Travesía, y mientras esta vez yo debía dedicar mis tareas y esfuerzos a las obligaciones disciplinares del diseño, otros estudiantes construyeron esculturas. Algunas de hasta casi nueve metros. Esos cuerpos seguían pareciéndome extraños, dotados de una inutilidad y un dispendio maravillosos. De este misterioso personaje, la Venus del vacío, ya hablaré en los siguientes capítulos, pero puedo adelantar que fue nombrada por José Balcells al hallarla como un prototipo ideal equivalente a las anteriores Venus escultóricas, como la de Milo, que hace aparecer la belleza. En su caso a través de la construcción de un vacío escultórico.

Mucho tiempo después decidí que me dedicaría a la poesía persiguiendo la tradición fundacional de mi Escuela, en la que la relación entre la poesía y los oficios es la base de todo su quehacer. Devenido en poeta me convertí en profesor de esta misma Escuela y seguí yendo de Travesía, acompañando a distintos talleres de arquitectura y de diseño. Hicimos magníficos viajes y bellas obras, pero la labor de un poeta en Travesía no siempre es grata. No porque sea un papel menospreciado ni porque sea un rol poco útil, sino simplemente porque la poesía se juega siempre en lo inaugural, en el principio, en el momento de la apertura, justamente para que después los oficios puedan acceder a lo abierto y tomando esa palabra poética inicial logren entregarse a la obra. Y la Travesía, si bien puede contar con la apertura de un poeta en cuerpo presente, también puede prescindir de éste, porque la Travesía es precisamente el gran momento del obrar. Allí los profesores y los alumnos conforman un verdadero taller, un corpus complejo y bello en pos de la obra. La Travesía es más el momento de la acción que el momento de la palabra.

Entonces comenzó a sucederme que en Travesía, con excepción de algunos breves momentos, durante las jornadas no tenía mucho que hacer. Nunca en la vida me he aburrido, pero parecía que me sobraba el tiempo y me faltaba un puesto concreto dentro del colectivo del taller. Veía con sana envidia como mis colegas y los alumnos se abocaban a la construcción material, disfrutando el trabajo manual, el trato con las herramientas y los materiales, el erigirse de la forma, el aprendizaje que allí surge. De alguna manera mi formación de diseñador, que aconteció durante años en un taller de prototipos lleno de herramientas y maquinaria, me cobraba ahora sus cuentas. Y lo hace hasta el día de hoy.

Manos a la Obra

Nuestras sociedades actuales tienden a despreciar el trabajo manual, como si fuera una ocupación menor que se reserva para trabajadores poco cualificados. Sin embargo el arte, y también la ciencia, son trabajo manual puro. El gran científico estadounidense Carl Sagan en su libro El Mundo y sus Demonios explica y relata con entusiasmo y preocupación cómo los jonios, hace más de dos mil años, nos enseñaron que el mundo fue hecho por fuerzas materiales en interacción dentro de la naturaleza. Inventaron herramientas de construcción como la llave mecánica, la regla, la escuadra, el nivel, el plomo, la fundición del bronce. Hipócrates inició la medicina basada en el entendimiento y no en la superstición; el método experimental se expandió a Grecia, Italia, Sicilia. Personajes como Empédocles, Arquímides o Demócrito observaron, midieron, calcularon y construyeron modelos. Experimentaron. Los teóricos y los prácticos eran los mismos (Sagan, 2017).

Hasta que aparecieron en el firmamento de genios nombres como los de Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras. No voy a discutir aquí los grandes aportes que sus talentos hicieron a la humanidad, pero por otro lado hay que atender la lamentable herencia que nos dejaron y que nos pesa incluso hasta el día de hoy (Mlodinow, L. 2016).

Sabios como Pitágoras enseñaron que las leyes de la naturaleza podían deducirse con el puro pensamiento; místicos convencidos que practicaron una rigidez ortodoxa que les impedía confrontar ideas libremente. Promovieron un desdén por lo práctico que inundó el mundo antiguo. Platón pidió a los astrónomos que pensaran en los cielos, pero sin perder el tiempo observándolos. Plutarco y Jenofonte despreciaron la mano que obraba en las artes mecánicas porque esas manos, en aquella época, eran las manos de los esclavos (Farrington, 2000). Estas artes mecánicas fueron deshonradas en las ciudades griegas y el método experimental de los jonios fue abandonado durante dos mil años (Sagan, 2017). ¡Veinte siglos! debieron transcurrir hasta que otro hombre volviese a ponerlo en práctica: Galileo Galiei. Ahora sabemos que sin experimentación no hay ciencia que avance. Y el arte, cuando abandona el experimento, se vuelve concepto y sólo idea. Este abandono provoca la idea de que no podrían existir verdades objetivas y que la ciencia y la razón son sólo una creencia, incentivada por imperialismos culturales de diversa índole.

Experiencia y experimento tienen la misma raíz y por ahora los tendré como la misma cosa, y así veremos más adelante que ciencia y arte nacen en un mismo punto.

La tradición mercantil que provocó la ciencia jónica desembocó en una economía de esclavos. La posesión de esclavos conducía a la riqueza y al poder. La Atenas de Pericles, Aristóteles, Platón, tenía una vasta población de esclavos. La democracia era sólo para los privilegiados (Harari, 2014).

La tarea característica de los esclavos es el trabajo manual. Pero la experimentación científica es trabajo manual. Y se produce una paradoja, porque los propietarios de esclavos prefieren alejarse del trabajo manual, pero acaso son los únicos que tienen tiempo libre y disponen del ocio necesario para dedicarse a la ciencia. Aumenta así la rigidez de las elites, de modo que las personas educadas se sienten menos inclinadas a sentir curiosidad por las técnicas, y menos dispuestas a valorar a la ciencia como una actividad digna (Sagan, 2017).

El arte también es trabajo manual y en la sociedad actual su prestigio, como modo de hacer una vida digna, es aún menor que el de la ciencia. Pero a mi me habían enseñado, en la Escuela, que la arquitectura y el diseño son un arte (Escuela de Arquitectura, 1972).

Hay algo que reúne a la ciencia con el arte y con la técnica, a la palabra con el oficio. Eso es la obra material. Entendemos la praxis inseparable de la poiesis. Poiesis que abarca todo quehacer creativo: el hacer aparecer en el claro de la humanidad algo que antes no estaba ni existía es el fundamento para acometer una construcción material. La obra de arte es trabajo manual. Las Travesías de la e[ad] y la Ciudad Abierta (***) han sido el testimonio de la reunión de poiesis, praxis, palabra poética y oficio; obras donde comparece el trabajo de las manos. Ya nos lo advirtió Rimbaud en su poema Mala Sangre: “la mano en la pluma vale tanto como la mano en el arado” y esa premisa de igualdad intrínseca de todos los oficios nos ha guiado en nuestra Escuela por largos años. En el voto propuesto al Senado Académico de la PUCV en 1969 se lee (Iommi, 1971):

El no privilegio de ningún oficio.

(Hacer un buen pan, construir un buen puente, constituir un pensamiento, descubrir un nuevo sistema formal, remendar bien un zapato, etc., se califican por la plenitud alcanzada según la ley propia de cada obra. Desde esa plenitud ninguna es mejor ni más prestigiosa que la otra. De este modo preciso y concreto queda efectivamente anulada la hasta hoy llamada diferencia entre trabajo universitario y trabajo obrero, para pasar realmente a distinguirse en lo que les corresponde y a merecerse mutuamente en lo que tienen de común: estudio, trabajo y obra consumados con la vida. Esta es la profunda y veraz democratización que supera el pseudos ascenso social de quienes lo reivindican y el pseudos paternalismo de quienes creen otorgarlo).

Y ya que trata este libro de la escultura, Claudio Girola cita al filósofo Francois Fedier (Girola, 1982): “el escultor trabaja y pena como un verdadero obrero, con toda la variedad de herramientas y esfuerzos que comparten con el albañil, el electricista o el gasfiter”.

La Ciudad Abierta y la Escuela así tomaron partido claramente, pero nuestras sociedades actuales aún promueven que unos oficios tengan mayor valor que otros. Muy especialmente el mundo actual desdeña el trabajo manual. Por eso nadie quiere ser carpintero y todos quieren ser abogados, ingenieros, arquitectos. Querer ser un artesano equivale a condenarse social y financieramente (Hobsbawm, 2013). Pero nosotros sabemos que la construcción del mundo se igual realiza, es decir cobra su realidad a pesar de los sueños de cualquiera de nosotros, y que esa realización sucede efectivamente cuando los oficios acometen una obra; cualquier oficio y toda clase de obra.

Así, luego de mis vacíos, de mi inutilidad en Travesía, decidí entonces oír seriamente un dicho que, como todas las cuestiones profundamente poéticas, no es fácil de traducir literalmente a otras lenguas, y que tenemos la suerte de poder oírlo en castellano; cuando después de demasiadas ideas o planes o proyectos o elucubraciones se dice ¡manos a la obra!

El año 2004 íbamos de Travesía con el taller de segundo año de arquitectura, de los profesores Iván Ivelic y David Luza, a la isla Llancahué, al norte del fiordo Comau en Aysén. Nos pusimos de acuerdo y le pedimos a José Balcells una escultura para construirla junto con la obra de arquitectura. Yo estaría a cargo. El escultor accedió y después de unos días nos entregó una pequeña maqueta sin escala definida, pero “debe medir 5 metros de alto y se llama Adagio Cumplido”, nos dijo. Medimos acuciosamente esa maqueta, hicimos unos planos muy detallados y luego construimos una nueva maqueta escala 1:5 cm, la que aún conservo en un lugar privilegiado de mi casa. José acostumbraba a realizar obras escultóricas con sus alumnos en las Travesías, pero esta sería la primera vez que una escultura suya viajaría sin su asistencia in situ.

En las casi tres semanas que pasamos en aquella isla, bajo la lluvia, trabajando en un peñón que asomaba de la selva hacia la playa, ocurrió mi encuentro definitivo con la Venus del vacío. Esta vez sí pude reconocerla claramente, aunque no me atreví a contarlo a nadie hasta no saber con más precisión qué clase de acercamiento tuve en aquel Aysén. Han pasado quince años desde entonces, y este libro es precisamente el cuento.

A nuestro regreso a Valparaíso mostramos a José las fotografías de la obra y con unos pocos dineros remanentes lo invitamos a realizar una nueva versión de la escultura en la Ciudad Abierta. Aceptó encantado. Por supuesto que esta nueva versión, realizada en la calma de su taller, fue beneficiada por varias modificaciones, que revisaremos más adelante. Y la completaron magníficamente. Hoy está erguida al final del cementerio de la Ciudad Abierta.

A partir de entonces, casi todos los años siguientes repetimos la experiencia en las Travesías sucesivas, hasta la muerte del escultor, ocurrida en el verano de 2016. Incluso en algunos viajes José fue con nosotros, pero siempre me otorgó total libertad constructiva y me puso a cargo de toda la empresa. Además, ya después de Adagio Cumplido, me pidió (o exigió tal vez) que como poeta nombrara yo las esculturas. Debo decir que sólo uno de estos nombres no le gustó nunca, aunque lo respetó celosamente.

Así, además del Adagio, construimos Vuelo Quebrado y La Clave en Puerto Guadal, en el lago General Carrera; Trama de Estela en Villa O’Higgins, el último punto accesible de la Carretera Austral; Ligadura de Ronda en Puerto Williams, Cabo de Hornos; Fuego Robado en Queilen, Chiloé; Cuarta Insular en la Isla Santa María, en el golfo de Arauco; Extensión Americana en Vodudahue, en el fiordo Comau; Caudal Suspendido en Puerto Ibáñez también en el lago General Carrera; y Celada de Hondura en Puerto Gaviota, en la isla Magdalena en Aysén. Todas esculturas de escala urbana y envergaduras de varios metros. Todas estas obras tienen una profunda relación con los maritorios de la Patagonia Occidental de América, que José amaba profundamente y que fueron nombrados como Aysén del Mar Nuevo por su hermano Ignacio, el poeta, en una bellísima carta-libro a finales de los años ’80.

Hay cuatro esculturas de Travesía que podrían incluirse en esta serie pero que no aparecen en este libro. La escultura Tijerales, de la Travesía a Gualliguaica, la escultura Sin nombre de la Travesía a Guaíba, Brasil, la escultura Cándido canto abrazo eterno, de la Travesía Bahía Murta, Patagonia, Chile, que es hermana de Cuarta Insular. Por último está la construida en la Travesía de Paildad, en Chiloé, que tiene una nueva versión que quedó sin terminar en la Ciudad Abierta, después de la muerte de José. Estas cuatro obras sin duda pertenecen a esta serie de esculturas de Travesía, pero no están incluidas en este libro simplemente porque no me tocó en suerte ni ir a esas Travesía ni trabajar en esas esculturas. Aún cuando podría adentrarme con cierta potestad en sus secretos, he preferido, hasta aquí y ahora, mantener a la espera el relato de sus peripecias.

La muerte encontró a José trabajando en nuevas versiones de varias de estas mismas esculturas, esta vez a una escala más pequeña, como para estar en un interior, y realizadas delicadamente en nobles maderas nativas de Chile. Estas nuevas versiones estaban pensadas para una exposición nacional (Falcone, 2014): “Una exposición de esculturas de Travesía que dice del lugar de origen de ellas, dice quienes la hicieron, dice como la hicieron, dice quienes la recibieron y dice del lugar de destino.” Una exposición que obedece a un clamor, o como José lo llamaba; un “re-clamo”.

Estas obras pueden continuar exhibiéndose y algunas acaso construyéndose en las Ciudad Abierta en parte porque José mantuvo por ellas un especial interés y también en parte porque para cada una de ellas, en las Travesías, habíamos realizado acuciosos y detallados planos. Estos planos constructivos eran sumamente necesarios para los viajes puesto que al no ser nosotros, con los alumnos, los autores de la obra, no podríamos alterar ningún elemento. Durante la construcción, toda variación de forma, tamaño o posición sólo podía ejecutarla el autor, el autorizado, por mucho que nosotros también conociéramos el secreto del origen que hace la forma. Nosotros siempre asumimos y aceptamos el rol de constructores, simplemente. De hecho, la primera vez, cuando mostramos a José las fotografías de la obra terminada en la isla Llancahué, nos preguntó por una pequeña pieza que conectaba los pies de un par de pilares. Respondimos que esa pieza estaba en la maqueta que él nos había entregado. Soltó una carcajada y nos explicó que en aquella maqueta esa pieza estaba sólo para afirmar todo a la base y no formaba parte de la escultura. Así era nuestra fidelidad.

Después de la muerte de José realizamos una escultura póstuma, Celada de Hondura en Puerto Gaviota de la isla Magdalena, con los esquemas que él mismo me había entregado unos años antes para una escultura en Brasil que no se había realizado. Ya hemos dicho que, a diferencia de la arquitectura, la escultura no tiene lugar.

Darmowy fragment się skończył.