Czytaj książkę: «Fulgores en la penumbra»

FULGORES EN LA PENUMBRA,

CUATRO ESCRITORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

© Theodoro Elssaca, Juan Eduardo Esquivel, Walter Garib, Jaime Hales, 2020

© HB Editores, noviembre 2020

Inscripción de propiedad intelectual 2020-A-6964

ISBN Edición Impresa: 978-956-09163-9-6

ISBN Edición Digital: 978-956-6111-00-9

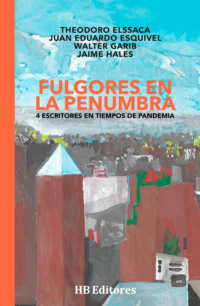

Arte de portada: Camilo Esquivel Reed.

Ilustraciones: Camilo Esquivel Reed.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

info@ebookspatagonia.com www.ebookspatagonia.com

Le agradecemos la compra de este libro, ya que apoya al autor y al editor, estimulando la creatividad y permitiendo que más libros sean producidos. La reproducción total o parcial de este libro queda prohibida, salvo que cuente con la autorización del editor.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada, traducida, trasmitida o utilizada de manera alguna por ningún medio sin previo consentimiento escrito de los autores o editores.

Prólogo

LITERATURA, ARCHIVO Y LIBERACIÓN

La peste se ensañó con la Europa medieval, diezmando de manera extrema y trágica a su población. Las autoridades de las ciudades intentaron frenar el avance imponiendo una férrea cuarentena a sus habitantes, cerrando los accesos y las salidas y vigilando la llegada de los barcos desde los puertos. Por la dimensión de la extinción humana, la peste medieval protagoniza uno de los archivos históricos fundamentales en torno a la enfermedad y el contagio.

Hoy, en pleno siglo XXI, se produce o, habría que decir, se reproduce un momento viral de grandes proporciones que circula locamente por las superficies geográficas, dando cuenta de la mundialización de la enfermedad. La trasparencia del mundo actual, posibilitada por las comunicaciones tecnológicas, esta vez muestra, paradójicamente, cómo el mundo se cierra, se contrae, hasta generar mega ciudades fantasmales, vaciadas de cuerpos ante las medidas de un primordial control sanitario.

El confinamiento mundial se sostiene hoy en el confinamiento individual imponiendo una pausa en la circulación, dictaminando una vida puertas adentro sostenida por el monótono cerco de las paredes que establecen un límite obligatorio que opera como garantía para asegurar la sobrevivencia.

Así, los años iniciales de este siglo, se abren a la catástrofe común del mundo. Un mundo que, más allá de las diferencias territoriales, económicas, culturales, obliga, sin excepciones, al encierro en las etapas más violentas del viaje viral. Y una de las preguntas recurrentes es cuál será el resultado de esta experiencia y cómo podría impedirse el próximo virus que sería capaz de ocasionar un renovado drama multifocal: enfermedad, muerte, pobreza, hambre.

Pero el confinamiento y la sombra de la enfermedad permiten la circulación y el despligue de la escritura capaz de ficcionalizar escenarios abiertos, desplazamientos múltiples, viajes, encuentros. Una suma de movimientos simbólicos generados desde la inmovilidad. La ficción, la poesía, el ensayo, la escritura dramática, se cursan en un tipo de confinamiento necesario, elegido, pacífico, productivo. Pero hoy, la escritura movilizada por el peso material de las paredes constituye una forma de fuga, de desafío, de urgencia.

El libro “Fulgores en la penumbra” es una experiencia literaria que sucede desde el imperativo del confinamiento y, a su vez, opera el desconfinamiento a través del proceso de escritura. Pero también en este libro hay que considerar la importacia de la reunión de una comunidad de escritores. Un pacto de unión, en los mismos tiempos en que la masiva enfermedad restringe los encuentros. Pero el poder de la letra es capaz de sortear los dictámenes más rígidos y el libro es el sitio en el que se verifica una reunión amparada en la página, en los márgenes, en la diversidad de escrituras y obsesiones.

Theodoro Elssaca, Juan Eduardo Esquivel, Walter Garib y Jaime Hales unen cada uno de sus textos para escribir el confinamiento, quiero decir, poner una escritura allí donde opera la reclusión, para darle sentido al encierro y abrir sus compuertas en un proyecto común que considera la pluralidad y la diversidad de cada uno de los imaginarios. De esa manera posibilitan transcursos sin barreras que controlen la letra.

Cada uno de los participantes tiene un amplio recorrido cultural y literario que incrementa la pertinencia del libro. Se deslizan por los soportes estéticos a partir de los desafíos que los textos les proponen. Muestran el contexto de sus escrituras mediante signos que dan cuenta del tiempo más real que los acompaña. Se filtra el virus para alejarse. La literatura desvía la enfermedad.

Unidos por un contexto común, cada uno de los autores emprende su particular viaje que incrementa el despliegue cultural del libro, lo amplía y lo vuelve necesario para pensar la literatura como un camino formado por diversas experiencias con la letra y que, en su conjunto, es capaz de organizar una plataforma literaria.

La lectura de este libro, invita a recorrer la literatura fantástica de Theodoro Elssaca, acercarse a la poética cultural y social de Juan Eduardo Esquivel, pensar en los relatos y microrrelatos móviles de Walter Garib y asistir a la construcción de una biografía político-ficcional del confinamiento pasado y futurista de Jaime Hales.

Me parece necesario agregar que este libro y su valor literario operan como un archivo memorioso que contiene los pormenores de un tiempo complejo y dramático que habrá que analizar detenidamente en los años venideros. Pero frente a la adversidad del contagio, la enfermedad y la muerte, una vez más, la edición de este libro nos indica que la literatura es una forma ineludible de liberación.

Diamela Eltit

THEODORO ELSSACA

Theodoro Elssaca (Santiago de Chile, 1958) es poeta, narrador, ensayista, artista visual, fotógrafo antropologista y expedicionario. Viajero impenitente, es autor de numerosos libros, desde: Aprender a morir (Graphika, 1983), pasando por Viento sin Memoria (Yanara, 1984), Rapa Nui. Hombre-Arte-Entorno (Spativm, 1988), Aramí (Red Internacional del Libro, 1992), El espejo humeante-Amazonas (Fundación IberoAmericana, 2005), Travesía del Relámpago (antología poética, Vitruvio, Madrid 2013), Fuego contra hielo (30 narraciones, Verbum, Madrid 2014), Orígenes (plaquette español-árabe, Carmina in mínima re, Barcelona 2015), Santiago sub zero grade, (bilingüe español-rumano, Bibliotheca Universalis, Bucarest, 2015) hasta su reciente obra Celebración del instante 365+1 Haiku (publicada por Ediciones UC, 2018). Autor de ensayos críticos sobre: Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Fidel Sepúlveda Llanos, Edna Pozzi, Efraín Barquero, Jorge Teillier y otros. Tiene tres nuevos libros en estado de germinación.

Estudió Estética e Historia del Arte, Diseño, Literatura y Cine en la Universidad Católica de Chile. Actualmente es presidente de la Fundación IberoAmericana, desde donde rescata y difunde la obra de autores hispanohablantes. Miembro del Consejo de Honor de Gabriela Mistral Foundation, Nueva York. Colaborador permanente de la revista Quinchamalí, Universidad del Bío Bío; Alba de América, de ILCH; Asociación Americana de Poesía, en Buenos Aires y diversas publicaciones de América y Europa, donde trabajó y recorrió por más de diez años, tomando contacto con grandes autores y sus obras. Las corrientes tanto tradicionales como vanguardistas influyeron en la consolidación de su impronta, hoy reconocida como una huella sui géneris, en las obras que emprende.

Ha recibido reconocimientos como el Premio Mihai Eminescu, por su prosa narrativa, durante el primer Festival Internacional de Craiova-Rumanía (2013). Le concedieron la primera versión del Premio Poetas de Otros Mundos, otorgado por el Fondo Poético Internacional, España (2014). Premio Rubén Darío, otorgado por el Instituto Literario y Cultural Hispánico, California (Westminster, 2018).

BAJO LA GARÚA

A Óscar Aguilera,

autor de “Cantata por la vida de Neruda”

Al amanecer salió cojeando en medio de la niebla.

Vestía abrigo y sombrero de otra época. Titubeando cada paso, cruzó el círculo de piedra. Con cierta parsimonia, se sentó en el brocal bajo la estatua del ángel.

El sol indeciso del otoño calentaba los huesos de su encorvada espalda. Pasó ahí varias horas. Las palomas se le acercaban revoloteando cerca de la cabeza. Él no se inquietaba, más bien permanecía encogido, como si la humedad le hubiese traspasado el alma.

De súbito se puso de pie. Había un gesto distinto en su rostro, como si lo visitara algún recuerdo. Miraba hacia el sur. Se ordenó el abrigo y sombrero. Estiró la espalda y resueltamente comenzó a caminar. Ya no cojeaba, aún más, sus pasos eran largos, aunque sin prisa.

Iba por amplia avenida hacia el río Mapocho.

Cuando sopló el gélido viento al final de la tarde, cruzó el puente, subió el cuello del abrigo y apuró el paso.

Se detuvo un instante en la entrada de la Estación Mapocho, tocó el cristal de la mampara con la punta de la nariz, levantó las manos hacia su cara buscando algo con mirada intranquila. ¿La llegada del Trasandino tal vez…? Los andenes estaban desiertos. Por su propio vaho no podía divisar, a través del cristal empañado, los carteles que anuncian las llegadas y salidas de los trenes del ramal norte.

Bajó hacia Balmaceda cortando por las calles San Martín y Compañía, con destino a Plaza Brasil.

Llegó a su casa, las luces estaban apagadas. Entró por la puerta de la cocina cuyo cerrojo siempre dejaba sin pasar. Subió con cuidado las escaleras, esta vez no crujieron. Abrió la puerta y vio a su mujer durmiendo entre albas sábanas. Sigiloso, se acercó para besarla. Al momento de posar los labios sobre la piel, se detuvo y prefirió contemplarla de cerca, a la luz de las farolas de la calle. En silencio, se acostó junto a ella.

Al romper el día, bajó al salón y revisó las cajas que contenían las fotografías de familia. Hundido en su sillón predilecto, fue rebasado por la nostalgia.

Pasó ahí todo el día, frente a la chimenea, extasiado con las lenguas de fuego. Se movían produciendo formas fantásticas, encendidas pinceladas de un pintor imaginario.

Su mujer bajó vestida de novia. El traje tenía los bordes ennegrecidos. Entró a la cocina, tomó el pequeño molinillo y puso un puñado de granos de café girando suavemente la manivela, con la vista extraviada, como la de alguien que algo ha perdido. El aire se llenó de esa fragancia que él adoraba. Ella abrió la puerta para dejar entrar a Cleopatra, su perra guardiana.

La mascota olfateó algo distinto en el aire; fue hacia la escalera, inquieta volvió triste a echarse junto al sillón. Él la acarició varias veces.

La mujer cruzó el salón con la taza humeante y se sentó al piano. Interpretó melodías que él amaba y ambos a ratos suspiraron compartiendo aquella apacible complicidad. En dos ocasiones, sin interrumpir la música, él se acercó para sentir sus latidos. Luego volvía a hundirse en el mullido sillón, lleno de imágenes que lo recorrían.

Al ocaso, se puso de pie y tomó el abrigo. Salió al patio. Cleopatra no lo siguió esta vez, prefiriendo quedarse frente a las cenizas, donde algunas brasas aún chispeaban.

Cogió unas mandarinas del pequeño antejardín, abrió el portón y cruzó la calle.

De pronto se detuvo tal si hubiese escuchado voces que lo llamaban. Lentamente se dio vuelta y contempló su casa a la distancia, parecía no haberla visto en años, o como si la mirara por última vez.

Nuevamente tomó la Avenida La Paz. Sus pasos eran largos y algo más rápidos que el día anterior. Entró al cementerio bajo la garúa, anduvo nostálgico entre las cruces y los catafalcos de los muertos que se llevó la pandemia. Desvaneciéndose.

METRÓPOLIS

Al amigo y pianista chileno, Óscar Gacitúa Weston (1925-2001)

“El hormiguero humano que se avecina me horroriza

yo debí haber sido un jardinero”

Antoine de Saint-Exupéry

Tragado por la ciudad, avanzó entre la multitud, confundiendo su identidad en los otros, luego de haber soportado una larga y solitaria cuarentena.

El río humano impedía su caminar armonioso por las calles. Él mismo era parte de ese hormiguero.

¿Uno más en la masa informe? o ¿Un pensador que reflexionaba sobre una realidad cada vez más insostenible?

Orfandad de quien sabe que no se puede andar como si la vida fuera para siempre. Consciente de su paupérrima condición emocional decidió no seguir huyendo de sí mismo.

Envuelto en el rutinario quehacer, acelerando latidos, sumergido en el hastío, pensó en la vacuidad de este tempus fugit.

El devenir en la malaventura, esa negación a la oportunidad. Sentía llevar la etiqueta de un dígito y no de un ser humano. Sin poder ser dueño de sus pasos. Delirio que perturba la mente, el alma, el no ser uno mismo, sino un número perdido en la multitud.

Al atardecer, subyugado al ruido ensordecedor de la ciudad colapsada, hora peak, salió a enfrentar su destino. Penetró en los vericuetos del centro, anduvo perdido en los escondrijos, donde malandrines de rostro bermejo solían reunirse en garitos clandestinos.

Tuvo esperanza de cambiar la visión desoladora, pero no vio rostros sino ojos. Grandes ojos que lo observaban y no personas. Ojos auscultándolo por todas partes, como globos o planetas.

Era el hormiguero incontenible que le impedía extender sus alas, hasta enloquecerlo en la obsesión del hacinamiento citadino. La decadente perturbación, que te arrastra a los últimos subterráneos del inframundo.

Lo vieron descendiendo las escalinatas del metro, de pared a pared esperaban comprimidos. Al paso del tren, atribulado, dando un grito de horror se lanzó al vacío.

La masa contrariada evacuó el andén, para seguir con indiferencia su rutinario quehacer.

LA FRAGUA

En el fondo del bosque en los olivos,

veo cruzar muy lenta la luna sorprendida

sobre el áureo ramaje de copas emergentes.

A lo lejos el mar airado ruge y se alza

mientras en la atalaya de la azul cetrería

el halcón enigmático en su grito se anuncia.

Me fundo en el abismo de la noche.

El viento del oriente se consume en las rocas.

La luna y los olivos van hacia Palestina.

Y descubro el pasado de toda mi existencia.

Peregrino, me encuentro en los ancestros,

son huellas indelebles.

Su anacarada luna, oracular espejo

insinúa los milenios junto al sensual laúd

besando las leyendas de héroes y de genios.

Soy río, laberinto, ojos, danza,

la exuberante atmósfera de aromas vegetales,

las arenas, los dátiles, los mármoles, la cítara

y sus poetas claros en la insondable noche de la noche

atizando el recuerdo de su sangre

en la fragua.

ESCRITOR VISITADO

A Walter Garib, autor de “El viajero de la alfombra mágica” y

“Esclavo de tu inocencia”, entre otras novelas memorables

Absorto en sus pensamientos, Walter escudriñaba en la vida íntima de sus personajes. A ratos hablaba solo y hacía gesticulaciones en el aire, propias del confinamiento del escritor.

Esta nueva novela tenía que entregarla pronto al editor español. Sería lanzada en la vorágine de la feria del libro de Madrid. De súbito, las páginas quedaban en blanco y no lograba dar vida. El reloj de pared marcaba pasada la medianoche. Bostezó y medio sonámbulo siguió escribiendo.

El protagonista de su intrincada historia mantenía coloquios de amor con una alegre joven, no tan inocente. En medio de una escena romántica, mientras describía besos y suspiros –toc, toc, toc– llamaron a la puerta. Walter se incorporó sobresaltado. Al abrir encontró a Luis Tijera Villarreal –personaje de su novela- con una temible escopeta de caza.

–¿Pero hombre, qué haces aquí? ¡Tú no puedes haber salido de las páginas de mi libro!

–Vengo por mi esposa. Sé que está aquí –dijo furibundo.

Walter aumentó el volumen de su audífono para escuchar lo que sucedía al interior de la casa y sorprendido advirtió risas y sutiles quejidos.

Aquella escena abrasadora recién la estaba escribiendo ¿Cómo podría ser realidad? Parecía aquello una charca de medusas flotando por doquier.

–En mi casa no hay nadie más ¡Vuelve al libro de donde saliste! –exclamó entre airado y confundido.

Cerró dando un portazo y corrió a su computador. Tenía que hacer desaparecer al marido. El hombre de la escopeta volvía a golpear con porfiada insistencia. Walter escribió con pulso frenético:

“…Mientras el marido, sin abandonar la escopeta, tomaba el avión a Marsella”.

–Uufff, me salvé –exclamó enmarañado, reclinándose en su silla.

En ese momento advirtió que tenía que separar a los amantes. Ella lo increpa, irrumpiendo en su escritorio:

–¡Tú no eres quien para destruir este amor!

–Yo soy el autor de esta novela, y dueño del destino de mis personajes –replicó vehemente.

–Aah, te crees un pequeño dios –lo cuestionó con ironía.

El amante, protagonista del férvido relato, alzó el Quijote de bronce que estaba sobre el escritorio y persiguió a Walter gritando eufórico para golpearlo: “¡Te mataré, te mataré!”

El aguerrido novelista corrió por el pasillo y con un hábil movimiento pudo encerrar al amante en el baño. La gritadera despertó al barrio.

Al retornar exhausto a su escritorio, la joven lloraba desconsolada sobre el sofá. Walter se sumergió en la candente trama, mientras las ideas surgían a borbotones y viajaban raudas del cerebro a sus manos.

Tecleaba ensimismado. En puntillas, la joven se escurrió del escritorio intentando abrir la puerta del baño para liberar al amante.

Esta escena salida de madre, en su propia casa, lo tenía perturbado. Debía reescribir el tórrido capítulo. Agobiado por sus propios personajes, cabeceó sobre el computador hasta sucumbir cerca de las cuatro de la mañana. Soñó que los personajes de sus diferentes narraciones se daban cita en su escritorio, discutían en el salón y preparaban con algarabía una paella en la cocina.

Mientras el atribulado escritor dormía plácido, la alegre joven logró rescatar del baño a su entusiasta amante. Sigilosos abrieron la ventana y por la noche viajaron en la alfombra mágica.

Walter despertó adolorido. Estiró los brazos en su silla creadora, se restregó los ojos y al recordar los apasionados episodios de la madrugada, rápidamente movió el mouse. Horrorizado descubrió que la pantalla quedaba en blanco.

Sus personajes habían huido.

FLORENCIA

Atormentado por ausencias

vivo en la soledad de mi huerfanía

escribiendo acuciado de invocaciones

allá en las nubes distantes del piso diez.

La brisa otoñal agita el velo

y apareces por la terraza,

despeinada Florencia.

Compañera en mis sueños de poeta,

solo tú conoces el secreto dolor.

En tu tersa piel que acaricio

traes aromáticos ungüentos

para cicatrizar viejas heridas,

arañazos de guerras que no cesan.

Carnosa, de flor nostálgica,

delicada bebes las auroras.

Desde la maceta azul

me observas complacida

mi jaspeada aloe vera.

CAMAFEO DE SAN TELMO

“Cuenta la memoria de los siglos,/ que en Agmat murieron los amantes.

Donde dos lápidas bañadas por la luna,/ dejan oír canciones de Al-Andalus”

Sergio Macías, El manuscrito de los sueños

Tras una noche de relámpagos y truenos, Buenos Aires emergía resplandeciente de los embates diluvianos. El sol cantaba a orillas del Mar del Plata.

Aún fresco, el aire cristalino de la mañana fue una invitación para que Aída pusiera sobre sus hombros la pashmina, respirando hechizada los aromas atrapados en sus fibras. Esa mantilla de seda y cachemir, se la había regalado Omar, en el Zoco de Marrakech. Sutil prenda adquirida al mercader ciego que arribó con exóticas mercancías en su inseparable dromedario.

Salió a la calle Florida, a esa hora entonada por el virtuosismo de los músicos dominicales, cuyas vestimentas y modos, a la usanza del malevaje, son vestigios de la impronta gardeliana que aún pervive en los barrios inmortalizados por Borges. No se detuvo en las vidrieras. Ansiaba llegar temprano a la Feria de San Telmo, de la que tanto le habían hablado.

Con sugestiva figura y ensortijado pelo rojo, en su mente persistía el recuerdo de Omar. ¿La seguiría amando, o ya no añoraba sus besos?

Había cruzado el Atlántico, desde el norte de África, huyendo de sus dudas acuciantes y del pánico de tomar una decisión que no sabía enfrentar.

Atravesó la Avenida de Mayo para continuar sobre los adoquines de otra calle, peatonal y colorida, con su feria, muestras de arte, teatro callejero y marionetas. Se detuvo para beber zumo de naranja en la esquina frente a la iglesia de piedra, donde el acorde nostálgico del bandoneón otorgaba una pátina a la ciudad porteña.

Al llegar a la Plaza Dorrego, visitó los puestos de anticuarios. A ratos se perdió entre nobles objetos de cuero, gemas, terciopelos, marfiles, lozas y cristales, venidos de lejanas regiones. Revisó cajas con fotografías antiguas, en su mayoría de paisajes y ciudades de Argentina. Imágenes viradas al cálido sepia, en las que aparecían personajes de comienzos del 1900, paraíso perdido de la Belle Époque.

Le cautivó el retrato que mostraba a una elegante joven, de gran escote, luciendo en su pecho un camafeo que parecía pertenecer a una emperatriz austriaca.

Aída cerró los ojos, subyugada, como si de alguna manera esa imagen, desteñida por el tiempo, se relacionara con ella. “Llevaré ésta”, dijo convencida y siguió caminando como si ya nada interesante existiera en la plaza fundacional, antes llamada “Alto de las carretas”. Allí se detenían con sus cansinos bueyes, antes de entrar al poblado, por el cruce del caudaloso torrente “Zanjón de Granados”.

Entró al Café del Árbol. Una pareja bailaba tango. Con el conjuro de su voz, Gardel impregnaba el entorno citadino. Decidió sentarse en el exterior, bajo el quitasol, donde gustosa bebería el sagrado capuccino. Sintió ansias por escudriñar el retrato: necesidad de quien intuye alguna señal del pasado. Descubrió en el reverso de la fotografía una dedicatoria ilegible escrita a pluma de ganso.

Buscó a la feriante de las estampas, pero no la encontró y nadie parecía conocerla. Desconcertada miró a su alrededor. En un puesto de monedas y billetes, vio una pequeña lupa de plata, con la que intentó dilucidar aquella dedicatoria en italiano.

El numismático, que tenía experiencia en descifrar pequeños símbolos, pudo ayudarla: “Querido amor, me embarcaré a Buenos Aires a comienzos de primavera. Deseo acortar la hiriente distancia que nos separa. Recibe este retrato de quien te añora y acompaña, Antonella”.

Aída continuó el camino sin rumbo. Se detuvo al descubrir en un mesón atestado de pequeñas joyas, un camafeo de marfil con bordes de plata, pequeños dibujos de azul esmaltado. La curiosidad hizo que lo comparara con el de Antonella. “Es idéntico”, se dijo inquieta. Sintió mareos de navegante. Gentil, el joyero le acercó una silla.

Por la necesidad de resolver esta coincidencia, surgida desde las sombras, Aída decidió adquirir el camafeo.

Al regresar a la habitación del hotel, escribió a Omar desde su pequeño tablet. Quería contarle del hallazgo. Tomó el abrasador camafeo para describirlo. En ese instante, pudo observar que en su parte posterior había una inscripción grabada en el metal: “Antonella Visconti”.

Puso ese nombre en el facebook. De inmediato apareció una mujer que se llamaba igual, a quien envió un mensaje relatando este enigmático hecho. Al atardecer, recibió una respuesta de la joven Antonella, quien manifestaba ser bisnieta de la retratada, de la misma que había heredado el nombre.

Aída se enteró que la dama del retrato viajó desde Venecia a América del Sur, para reunirse con su prometido. De ello hacía algo más de cien años. Al momento de desembarcar, supo que su novio había muerto en una epidemia de cólera. Fue el trágico fin de la breve historia de amor, encendida por misivas que surcaron el Atlántico.

La doliente Antonella decidió quedarse en Buenos Aires, embrujada por el maleficio que la había despojado de aquella fugaz ilusión.

Aída comprendió que regresar a Marrakech junto a Omar, era su destino. Encontrar el camafeo no había sido casualidad. El espíritu de Antonella se reveló para decirle desde esa otra orilla que no conocemos: vive en plenitud el amor que yo he perdido.

SAMAUMA

| Un | Un |

| árbol | árbol |

| me siguió | me siguió |

| sus brazos | sus brazos |

| encumbrados | encumbrados |

| eran afanosos rumores | eran afanosos rumores |

| de fulgentes guacamayos | de fulgentes guacamayos |

| me detuve para tocarlo | me detuve para tocarlo |

| entendí que también | entendí que también |

| era persona | era persona |

| levanté | levanté |

| mis | mis |

| manos | manos |

| lo abracé | lo abracé |

| llorando_ | _llorando |

TOCCATA Y FUGA

A Ítalo Olivares

amigo y músico organista de Valparaíso

Cuantas veces Ítalo interpretaba al órgano la Toccata y Fuga, de Johann Sebastian Bach, sentía que los ángeles pintados en la alta cúpula volaban sobre su cabeza.

Perturbado, hizo una pausa para recordar cuando su madre Elena, suspiraba y lo percibía como fuego entre sus piernas.

Por años ella había anhelado ese momento. La embargaban las ilusiones propias de quien llega a la adultez y da el paso que lo separa de la pubertad.

¿Cómo evaluar el juego misterioso de la existencia?

Estaba adormecida, aunque pudo sentir la piel de su vagina, expandiéndose para dar paso a la vida. El niño nacería con el cordón umbilical enrollado al cuello. La partera urgida cortó la unión entre la madre y su retoño, para liberarlo de aquella serpiente constrictora que lo estrangulaba.

El pequeño inhaló profundo y su primer llanto estremeció a quienes se encontraban en la desvencijada casa, cerca de la cumbre del porteño Cerro Alegre.

“Este niño parece un renacuajo. No vivirá hasta el amanecer”, sentenció fatídica la rústica comadrona. Mientras, los latidos de la primigenia comenzaron a bajar. Elena, entraría a las tinieblas, sin conocer a su vástago.

Esa noche el viento helado de las costas de Valparaíso, tocó a la puerta. Era el destino personificado que parecía llevarse al “renacuajo” para siempre.

Criado por hacendosas tías y contra todo vaticinio, el “renacuajo” sobrevivió. Una mañana de domingo caminaron cerro abajo por Templeman hasta Pilcomayo, donde el niño sintió el estremecimiento al escuchar el órgano Forster & Andrews de la anglicana Saint Paul Church. Se soltó de la mano que lo guiaba y como en trance, ingresó al templo. Atónito, se instaló cerca del altar, donde observó los altos tubos del instrumento y al viejo organista interpretando la Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach.

Era un ensayo y el virtuoso repitió la obertura, con sus tres semitrinos iniciales y los sucesivos acordes arpegiados, en re menor, que Bach había introducido inspirado en el tratamiento rapsódico de Dietrich Buxtehude, a quien admiraba.

La avidez de Ítalo por aferrarse a un camino de sobrevivencia advirtió que allí se encontraba su vocación. ¿En alguna oportunidad, lograría llegar a ser el pequeño discípulo del músico jorobado?

Al cabo del tiempo, en la Iglesia de los Sagrados Corazones de los Padres Franceses, ante el órgano creado por Aristide Cavaillé-Coll, el maestro Ítalo Olivares debía ensayar el concierto del bicentenario de Chile y se preparaba a interpretar la Toccata y Fuga.

En soledad, bajo la luz macilenta de las tulipas de cristal, el otrora “renacuajo” desenvainó con delicadeza la fotografía de su joven madre Elena. Ensimismado, recordó su reciente concierto en la Capilla Sixtina, colmada de ángeles. Obra interpretada al órgano italiano con ruedas, que llevaron desde la catedral, donde lo conservan junto a la pintura de Santa Elena, madre de Constantino. Elena, ese nombre entrañable lo seguía por doquier, desde su recóndito y desgarrado origen.

Mientras tocaba, creía sentir el murmullo de los ángeles, sus voces yuxtapuestas, cantando loas al altísimo.

Puso el retrato al lado izquierdo del vetusto instrumento, como si fuera un talismán persa. Abrió el grueso legajo de las partituras en la página señalada y lo invadió el aroma del alcanfor. Continuó tocando y sus manos ágiles parecían representar una danza, alas de mariposa, sobre el triple teclado en perfecta coordinación con sus pies, que pulsaban los treinta y seis pedales.

Sobre el hombro sintió la respiración, el atolondrado aire salino que penetraba sutil en sus oídos, atravesando la membrana del tímpano, hasta las trompas de Eustaquio y el vestíbulo del caracol.

De súbito, dejó de tocar. Se volvió inquieto y su nostálgica mirada se extravió en el espacio desierto de la fría nave central y sus arcos góticos. No había nadie en el templo decimonónico; aunque persistía en él la difícil impresión de explicar aquello, como si fuera observado por alguien o por algo, más allá del tiempo.

De nuevo Ítalo sintió la misteriosa respiración que, desde ahora, lo acompañaría cada vez que interpretara la Toccata y Fuga.

Sin dejar de pulsar con exactitud las semifusas del teclado, miró de reojo el retrato y preguntó en el marmóreo vacío catedralicio:

–¿Madre, eres tú? Envíame una señal.

Enseguida, los ángeles despertaron de su letargo de siglos, ante la fuerza de la música barroca. Abrieron sus sentidos y fueron desprendiéndose de su limitada estampa pictórica. Se hicieron corpóreos y desplegaron alas de fénix, emprendiendo vuelo por los vitrales. En la última nota de la Toccata, arrancaron a Ítalo de su sitial y en giro rasante se elevaron en fuga.

ANDINA

Cordón de fuego serpenteando América

alta cordillera arrebatada, Los Andes

nevadas eternas del puma en su sigilo.

Desde tus alturas hoy te escribo.

Sobre abismos planea el cóndor