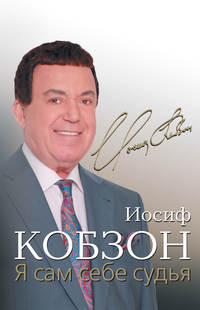

Czytaj książkę: «Я сам себе судья»

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

«Я сам себе судья, и надо мной никто не властен»… Я прожил очень интересную, непростую, но красивую жизнь. У меня в этой жизни есть все. Есть моя любовь, есть мое продолжение: мои дети, мои внуки. Есть мои песни, мои слушатели.

Иосиф Кобзон

Я никогда не чувствовал себя особенным. У меня никогда не было ощущения, что я буду известным человеком. И, слава Богу. Это только мешало бы моему развитию. Вместе с тем я всегда хотел быть первым, понимая, что единственный для меня путь к лидерству – это научиться делать то или иное дело заметно лучше других.

Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон. Мой путь

Мой путь, моя судьба

Надежд ошибок и сомнений.

Мой путь, что выбрал я,

Я вспомнил вновь без сожалений.

Я жил, и сладок был

Соленый вкус аплодисментов.

Влюблялся и любил —

Это был мой путь.

Был час, когда упал

И надо мной звенела вьюга.

Был день, когда узнал

Любовь врага и зависть друга.

Я шел, боль затая,

Смеялся я и горько плакал.

Промчалась жизнь моя —

Это был мой путь.

Припев:

Продлись, мой путь

На светлый миг,

На теплый дождь,

На птичий крик,

На нежный взор,

На вздох любви,

И музыку мою продли!

Я не жалею ни о чем —

Это был мой путь!

Мой путь, моя судьба,

дорога грез, тропинка счастья.

Я сам себе судья,

И надо мной никто не властен.

Пусть мир был так жесток,

А жизнь моя была прекрасна,

Дай Бог еще глоток —

Это был мой путь.

Припев:

Продлись мой путь

На светлый миг,

На теплый дождь,

На птичий крик,

На нежный взор,

На вздох любви,

И музыку мою продли!

Я не жалею ни о чем —

Это был мой путь!

Да, это мой путь…

Русский текст Ильи Резника

Первые годы жизни

У меня нет малой Родины. У меня есть одна Родина – это Донбасс! Большой и малой Родины не бывает. Есть одна Родина. Там, где пупок зарыт – там и Родина. Все остальное – фантазии.

Я родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр, что в Донецкой области. И что для меня Часов Яр? Собственно говоря, я там не жил. Я только родился в Часовом Яре. Поэтому никакой осознанной жизни там у меня не было.

Да, уважаемый читатель, Часов Яр – это неотделимая частица моей жизни, моей памяти. Я счастлив, что там теперь есть улица, названная моим именем. И есть музей…

Я приезжал в Часов Яр с мамой. Я приезжал с гастролями в Часов Яр. У меня есть воспоминания военного детства, когда семья вернулась в 1944 году в Донбасс, в город Донецк, тогда он назывался город Сталино. Потом были Славянск и Краматорск.

Но это все было потом. А жизнь для меня началась со слова. Этим первым словом было слово «мама».

Мама моя – Ида Исаевна Шойхет – 1907 года рождения. Она родом из местечка Деражня Каменец-Подольской губернии. В ее большой семье было четверо детей: она и три брата. У нее была очень непростая судьба, как, впрочем, и у всех женщин того поколения. Мама рано потеряла отца (он был кустарем-одиночкой, умер в 1917 году, и семья оказалась в крайней нужде) и с одиннадцати лет вынуждена была зарабатывать, работая по найму. Была и батрачкой, и синеблузницей. По окончании специальных курсов работала мастером на деревообделочной фабрике в Проскурове. В двадцать два года вступила в ВКП(б). В январе 1930 года мама вышла замуж и вместе с мужем переехала в Славянск. Чтобы не сидеть на шее мужа, работала на Славянском изоляторном заводе, затем начальником АХО Славянского городского отделения связи, заведующей общим отделом Славянского горкома партии.

Мама моя любила меня. Любила больше всех. Потому что был я у нее самый младшенький. Это уже потом, когда в семье появился шестой ребенок1 (сестричка Гела), Гела стала самой любимой. Самой любимой еще и потому, что была девочкой.

Мама никогда не звала меня по имени, а звала всегда: сынуля. И я любил ее. Очень. И всегда, всегда, до последних дней звал ее: мамуля. Она делала для меня все, что могла… Если оставалась одна конфета, то, конечно, сладость доставалась мне. Не стало у меня мамы в 1991 году.

Началась моя жизнь 11 сентября 1937 года. Смотрю я на эти, оказавшиеся для мира трагическими, цифры с высоты сегодняшнего дня. На календаре 2017 год! Смотрю и вспоминаю свое бедное, но все равно счастливое детство. Очень счастливое. Несмотря на то, что по нему прокатилась Великая Отечественная. Эта страшная война стала главным воспитателем моего поколения.

Родился я в небольшом городке. У нас их называют ПГТ – поселок городского типа. Меня часто спрашивают, не в честь ли Иосифа Виссарионовича меня Иосифом назвали? Ни в коем случае. В честь маминого дяди. Дядя Иосиф был адвокатом, и он очень помогал семье мамы, когда они осиротели.

Дальше семейные пути привели нашу семью во Львов. Перед самой войной, в 1940 году, мама стала там работать начальником спецотдела Обллеспромсоюза. Отец, Давид Кунович Кобзон, был служащим предприятия. Квартира наша находилась в доме напротив Дома офицеров, и оттуда часто доносилась музыка в исполнении духового оркестра. Но у нас была и «своя» музыка – патефон и несколько коробок с пластинками Лемешева, Руслановой, Шульженко… Я так любил их слушать.

Война

Я помню первый день войны, мне было три с половиной года. Мы в вокзальном помещении, полном народа. Благодаря маме, нас засунули в товарный вагон, дали уголочек на соломе.

На второй день после начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а мама с тремя детьми, со своим братом-инвалидом и со своей мамой, нашей бабушкой, отправилась в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом назначения оказался город Янгиюль.

Я, когда возвращаюсь к памяти детства, совершенно четко помню эту нашу эвакуацию. Помню этот вагон, переполненные станции. Я помню, как отстала мама… Она бегала за хлебом для нас и отстала от поезда. Помню, как все мы – и бабушка, и дядя, и братья, и я, как самый младший, – были в панике: пропала мама! А у нас всегда вся надежда была на маму. Но мама через три дня догнала нас «на перекладных» на какой-то станции. Так мы попали в Узбекистан, в город Янгиюль, в пятнадцати километрах от Ташкента.

Я с большой теплотой вспоминаю этот гостеприимный край. Мы жили в узбекской семье, в глиняном домике с земляными полами. Хозяева делились с нами всем. Конечно, жили впроголодь. Хлеб берегли пуще золота. Я по сей день ловлю себя на мысли, что не могу выбросить даже корочки. С тех пор я больше всех продуктов люблю хлеб.

Мы все жили в одной комнате. Наши семьи разделяла только занавеска. Когда устраивались на ночлег, выкладывались тюфяки, и все ложились, что называется, штабелями. Так жили с 1941 по 1944 годы. Каждое утро взрослые поднимались на работу. Поднимали и нас, детей, чтобы покормить… Кормили в основном какой-то тюрей… И так, чтобы сытно было весь день. Варился так называемый суп. Мама моя была в этом деле находчивая женщина. Хозяйка. Она делала еду, казалось, из ничего. Все съедобное шло в ход: картофельные очистки, щавель, просто зеленые листья или какая-то кусачая лечебная трава, которую так любят есть собаки и кошки, когда им не хватает витаминов или нападает какая-нибудь болезнь. Этого наваристого бульона хватало всей семье на неделю. Каждый раз после завтрака кастрюлю с «тюрей» спускали в погреб. Потом поднимали, разогревали на керосинке, и мы обедали. Разносолов не было.

Иногда мама для бульона покупала свиную голову и свиные ножки. Вываривала их, и получался жирный бульон. Чистые, золотистые капельки жира в нем были такие, что текли слюни. Бульона хватало на всю выварку. А выварка была большая, алюминиевая. К субботе в этой же огромной выварке нас, детей, мыли по очереди. Потом в ней же кипятилось белье, чтобы избавиться от всяких насекомых.

Хлеба, по сути, не было. Лишь иногда нас, детей, баловали узбекскими лепешками. Но, в основном, заедали мы всю эту тюрю жмыхом. Мы жили рядом с забором маслобойного завода. И вот там нам удавалось разжиться жмыхом, который делался из отходов семечек подсолнечника. Пахучий, до приятного головокружения, и такой твердый, что его можно было грызть бесконечно. Этот жмых был главным детским лакомством. Смешиваясь со слюной, он насыщал наши вечно желавшие есть желудки. А еще мы насыщались смолой, обыкновенной черной смолой. Мы жевали ее целыми днями. Ходили и жевали. Это была наша жвачка, наше лакомство военной поры. Жестокое время, что поделаешь…

Darmowy fragment się skończył.