Czytaj książkę: «Nikolka»

Der Verlag Hier und Jetzt wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

Ein grosses Dankeschön für die finanzielle Unterstützung geht an: Die Familie von Steiger Die Gesellschaft zu Ober-Gerwern Die Gesellschaften zu Mittellöwen und Schuhmachern Stadt und Kanton Bern Die Städte Biel und Langenthal Die Burgergemeinde Bern Pro Scientia et Arte Die DC Bank Die GVB Kulturstiftung Jean-Claude Mariéthod Hans Johann von Mandach

Dieses Buch ist nach den aktuellen Rechtschreibregeln verfasst. Quellenzitate werden jedoch in originaler Schreibweise wiedergegeben. Hinzufügungen sind in [eckigen Klammern] eingeschlossen, Auslassungen mit […] gekennzeichnet.

Autorin: Inga Häusermann arbeitet als freischaffende Künstlerin sowie als Autorin und Lektorin in Biel und Brüssel.

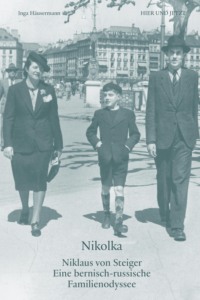

Umschlag:

Niklaus mit seinen Eltern Walentina und Wladimir in Genf, 1940er-Jahre (PA von Steiger)

Lektorat:

Stephanie Mohler, Hier und Jetzt

Bildbearbeitung:

Benjamin Roffler, Hier und Jetzt

ISBN gedruckte Ausgabe 978-3-03919-529-9

ISBN E-Book 978-3-03919-975-4

E-Book-Herstellung und Auslieferung:

Brockhaus Commission, Kornwestheim

© 2021 Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Zürich, Schweiz

Inhaltsverzeichnis

Anke

Le prince

Masleniza

Konstantinopel

Brüder

Trojka

Tannenberg

Fabrika

Feuer über Odessa

Datscha

Nikolka

Der Rote Baron

Smolensk

Der Spieler

Dokumente

Waisenhaus

Pecunia non olet

Gefährten

Mythen

Die blaue Blume

Junkere

Wodka

Bonus und Malus

Ikonen

Heimweh

Das Fest

Stammbäume

Zur Entstehung des Buches

Dank

Quellen und Literatur

Abbildungsverzeichnis

Autorin

Anke

Wie immer trafen wir uns gegen neun Uhr vormittags.

Ich stand auf der Steintreppe vor der Haustür, drückte die Klingel und wartete, bis sein Schatten hinter dem kleinen Milchglasfenster auftauchte. Ich hörte, wie er behutsam den Riegel zurückschob. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt breit, und er bat mich herein.

Wir stiegen die Stufen zur Garderobe hoch. Ich öffnete den Schrank unter dem alten Leuchter und griff nach seinem Mantel, während er sich am Geländer festhielt. Hinter ihm im Treppenhaus hingen drei gerahmte Ahnenporträts, die vom erhabenen Glanz vergangener Zeiten zeugten. Folgte man ihnen in den obersten Stock, tauchte man immer tiefer in die Galerie seiner Vorfahren ein, deren Abschluss das prachtvoll verzierte Bild des weit verzweigten Familienstammbaums machte. Darunter stapelten sich neben alten Chroniken verschiedene Alben, die, zum Teil vom vielen Blättern zerschlissen, bis in die Anfänge der Fotografie zurückreichten. Im angrenzenden Studierzimmer mit dem schweren, lederbezogenen Sessel reihten sich in den hohen Bücherregalen neben den Werken von befreundeten Schriftstellern, Geschichtsbänden und philosophischen Abhandlungen alle bedeutenden Romane und Erzählungen der russischen Literatur.

Unten im Erdgeschoss fiel Licht durch eine halb geöffnete Tür in den Flur und legte sich sanft auf die Fliesen. Im Wohnzimmer hing neben dem Ausgang zum Garten eine in Brauntönen gehaltene und in Gold eingefasste Ikone mit der Muttergottes und dem Jesuskind. Über Generationen weitergereicht und sorgsam gepflegt, umgab sie eine Aura von Erhabenheit und innerer Stille. Darunter befand sich ein kleines Möbel mit lieb gewordenen Gegenständen, alten Postkarten und Heiligenbildern. In einem Wandregal in der Nähe des Kamins standen eine Gruppe kleiner, farbiger Stofffiguren, antikes Teegeschirr sowie ein Dutzend Eier, deren filigrane Bemalung in der Tradition russischer Volkskunst an feine Stickereien oder Scherenschnitte erinnerte. Und auf zwei Bauhaussesseln lagen schwarz-weiss gefleckte Rinderfelle.

Ich legte Niklaus den Mantel über die Schultern, und wir stiegen die wenigen Stufen hinunter zur Tür. Den Stock mit dem Elfenbeinknauf in der rechten Hand, setzte er auf dem Kiesweg hin zum Gartentor behutsam einen Schritt vor den anderen. Die Luft roch nach Regen, doch noch war der Himmel blau und hoch, wie man ihn nur an einem klaren Herbsttag erleben kann. «Siehst du die Rosen dort mit den gelben Blüten?», fragte er und zeigte auf eines der Blumenbeete. «Ist es nicht eigenartig, wie sie oft bis tief in den November hinein ihre Pracht entfalten?»

Niklaus war ein grosser, bedächtiger Mann. Trotz seines etwas unsicheren Ganges strahlte er Würde und etwas bescheiden Aristokratisches aus. Er wählte seine Worte mit Sorgfalt, und seine Stimme war melodiös und zerbrechlich zugleich.

Langsam gingen wir nebeneinanderher. Das Quartier wirkte wie ausgestorben. Nachdem wir vorsichtig eine Seitenstrasse überquert hatten, kamen wir an einem Café vorbei, zu dem auch eine kleine Konditorei gehörte. Im Schaufensterglas vor der mit frischen Backwaren belegten Auslage spiegelten sich die Fassaden der gegenüberliegenden, mehrstöckigen, alten Häuser, in deren Erdgeschoss sich ein orientalischer Imbiss, ein Blumengeschäft und ein Lebensmittelladen befanden.

Als wir einen Blick ins Innere des Cafés warfen, sahen wir einen eigenartig gekleideten Herrn hinter der Garderobe verschwinden. «Irre ich mich, oder hatte dieser Mann tatsächlich eine weisse Perücke auf?», wandte sich Niklaus an mich. Auch mir war die seltsame Figur aufgefallen, und da wir beide noch nicht gefrühstückt hatten, traten wir ein.

Die Einrichtung des Cafés war seit den Sechzigerjahren unverändert geblieben. Die Zeit schien stillgestanden zu sein. Ein leichter Hauch von Kölnischwasser schwebte in der Luft. Um kleine, ovale Holztischchen standen niedrige, mit dunkelgrünem Kunstleder bezogene Sessel. Der in grün und weinroten Tönen gemusterte Spannteppich passte zum altmodischen Lokal, in dem vor allem ältere Damen nachmittags beim Tee sassen.

An diesem Tag jedoch schien etwas anders zu sein. Das Licht war gedämpfter als sonst, und die Umrisse des Mobiliars wirkten undeutlicher. Während Niklaus sich an einem der polierten Holztischchen in einem Sessel einrichtete, brachte ich seinen Mantel und seinen Stock zur Garderobe und setzte mich zu ihm.

«An genau diesem Tisch sassen Anke und ich schon in den frühen Sechzigerjahren», sagte Niklaus. «Es dürfte kurz nach der Eröffnung des Lokals gewesen sein. Wir waren mit Pferden unterwegs, hatten sie draussen angebunden. Ich weiss noch, dass wir beide furchtbar aufgeregt waren. Es war unser erster gemeinsamer Ausritt, und zwischen uns lag ein heftiges Knistern in der Luft.

Kennengelernt hatten wir uns über meinen Cousin Sergius und seine Frau Miggi, die damals etwas oberhalb von Interlaken wohnten. Miggi führte dort eine physiotherapeutische Praxis. Sergius hatte es sich schon lange in den Kopf gesetzt, für mich eine Frau zu finden, daher erstaunte es mich nicht, als er anrief und sagte: ‹Niklaus, meine Frau hat eine neue Mitarbeiterin, sie ist blond und eine richtige Sumawuscha. Komm doch zu uns zum Abendessen!› Heute darf man den Ausdruck der ‹Supermaximalen Wunderschabe› vermutlich nicht mehr verwenden. Aber damals wusste ich natürlich, was damit gemeint war.

Also fuhr ich zu ihnen nach Interlaken und war sofort hingerissen von der bezaubernden Frau, die ich dort antraf. Ich erinnere mich noch genau an das kurze rote Kleid und den dazu passenden schwarzen Pullover, den Anke an jenem Abend trug. Sergius war noch nicht zu Hause. Nachdem Miggi uns einander vorgestellt hatte, liess sie uns alleine im Wohnzimmer zurück, und wir versuchten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Mir gefiel, dass sie sich für Pferde interessierte, denn ich war selbst ein ganz passabler Reiter, und so befanden wir uns unversehens mitten in einer angeregten Diskussion. Damals war man im persönlichen Umgang noch sehr formell, und so fragte ich etwas umständlich: ‹Fräulein Langeheine, ich kenne in Bern eine Reitschule. Könnten Sie sich vorstellen, mich einmal dorthin zu begleiten?›

Von nun an fieberte ich jedem Montag entgegen. Es war der Tag, an dem wir uns jeweils in der grossen Halle hinter dem Bahnhof trafen. Auch Anke liess in den Briefen an ihre Mutter durchblicken, dass sich in Bern etwas anbahnte, was ich natürlich erst viel später erfuhr.

An einem düsteren Dezembertag mietete ich für unseren ersten Ausritt Pferde. Und während wir im Bremgartenwald über die frisch verschneiten Wege trabten, zauberten uns die schneeverhangenen Äste ein märchenhaftes Spalier. Plötzlich hatte ich das Bild von Wassilissa, der Hauptfigur im Lieblingsmärchen meiner Kindheit, vor Augen. Von der bösen Stiefmutter und deren Töchtern in den Wald geschickt, musste sie bei der Hexe Babajaga Feuer holen. Am Ende konnte nur ihre Puppe Babuschka sie vor dem sicheren Tod retten. Ich fragte mich, was mir Babuschka wohl bei Anke raten würde und sagte: ‹Fräulein Langeheine‚ beim Ausreiten will es der Brauch, dass man sich gegenseitig duzt. Dürfte ich Ihnen das Du anbieten?› Als echte Hamburgerin war sie über meine Direktheit zwar etwas überrascht, wagte aber auch keinen Einwand vorzubringen. Schon ein wenig vertrauter ritten wir weiter, und zuweilen war mir, als würde zwischen den Bäumen Babajagas Hütte kurz aufscheinen. Auf dem Heimweg kehrten wir dann in diesem Café ein», sagte Niklaus, während er das letzte Stückchen seines Gebäcks auf die Gabel schob. Die ältere Dame mit der weissen Schürze, die uns den Kaffee gebracht hatte, räumte die leeren Teller weg, und ich holte seinen Mantel und seinen Spazierstock aus der Garderobe.

Draussen wirbelte eine leichte Brise über den Asphalt und liess die letzten Blätter an den Bäumen erzittern. Aus der Ferne winkte uns der Apotheker zu. Auf dem Weg Richtung Helvetiaplatz hielten wir immer wieder kurz inne. «Das Jahresende rückte näher», fuhr Niklaus fort, «und bei Anke zu Hause in Hamburg ist es an Weihnachten immer sehr feierlich zu- und hergegangen. Für sie war es das erste Mal, dass sie diese Zeit nicht mit ihrer Familie verbringen konnte, was sie furchtbar traurig machte. Ich bot ihr deshalb an, die Festtage gemeinsam mit mir bei meinen Eltern zu verbringen. Für meine Familie waren die russisch-orthodoxen Weihnachten im Januar das eigentliche Fest, und am 24. Dezember luden wir alleinstehende oder bedürftige Menschen zu uns ein.

Die Kerzen brannten, und das Gold der Ikonen glänzte geheimnisvoll an den dunklen Wänden. In Ankes Augen lag noch immer eine Spur Wehmut, als sie mir half, den Tisch festlich zu schmücken. Meine Mutter Walentina und mein Stiefvater strahlten jedoch an diesem Abend eine solche Heiterkeit aus, dass sie wie alle anderen Gäste ihren Kummer bald gänzlich vergass.

An Silvester waren wir bei meinem Cousin Yura in La Chauxde-Fonds eingeladen, wo stets eine Menge Wodka getrunken wurde. ‹Wir feiern ein russisches Fest›, warnte ich Anke. ‹Pass auf, dass sie dir nicht immer wieder nachschenken, sonst trinken sie dich am Ende noch unter den Tisch.› An der festlichen Tafel ging es, wie bei Yura üblich, hoch zu und her. Anke sass zwischen mir und einem ebenso charmanten wie gut aussehenden Vertreter des russischen Hochadels. Nadeschkin konnte sich an ihr kaum sattsehen, was mir nicht entgangen war. Schliesslich sprach er sie mit vor Leidenschaft funkelnden Augen an: ‹Fräulein Langeheine, ich habe den Eindruck, dass wir uns bald noch sehr viel näher kennenlernen werden.›»

Vor der Kunsthalle unterhielten sich leise drei Männer in eleganten Anzügen, mit hohen, schwarzen Hüten und spitzbärtigen Gesichtern. Niklaus wunderte sich kurz über die fremden Gestalten, die aus einer anderen Zeit zu stammen schienen und von denen ihm die eine seltsam bekannt vorkam.

Bevor wir die Kirchenfeldbrücke überquerten, fuhr er in seiner Erzählung fort: «Zwei Tage später war Bärzelistag. Als ich Anke von der eigentümlichen Überlieferung erzählte, dass Menschen, die in der Nacht vor dem Namenstag Berchtolds das Zeitliche segnen, noch im gleichen Jahr wiedergeboren werden, hörte sie aufmerksam zu. Ich spürte, wie nahe wir uns inzwischen gekommen waren, und so nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und machte ihr einen Heiratsantrag. Der Gedanke an die unglückliche Ehe ihrer Eltern liess sie zögern, und ich musste mich noch eine Weile gedulden, bis von ihr endlich das erlösende Jawort kam. Im Frühjahr 1964 feierten wir unsere Verlobung. Auch meine künftige Schwiegermutter reiste aus Deutschland an, um mich in Augenschein zu nehmen. Ich überreichte ihr einen Blumenstrauss und eine Flasche Champagner und hielt förmlich um die Hand ihrer Tochter an.

Im folgenden Jahr heirateten wir zuerst auf lutherische, dann auf russisch-orthodoxe Art. Während der orthodoxen Zeremonie trugen Anke und ich die traditionellen Kronen. Auf dem Boden lag ein rosafarbenes Seidentuch. Ein alter Brauch besagt, dass derjenige, welcher das Tuch als erster betritt, auch in der Ehe das Zepter in der Hand halten wird, und Anke freute sich darüber, dass ich ihr den Vortritt liess.

Inzwischen hatte sich Anke weitergebildet und war mit dem Aufbau eines Zentrums für cerebralgeschädigte Säuglinge in Freiburg beschäftigt. Sie hatte sich mit grosser Begeisterung in dieses Fachgebiet eingearbeitet und leistete später selbst einen bedeutenden Beitrag dazu.

Endlich war sie angekommen. Der Umzug in die Schweiz war für sie, die aus einer gutbürgerlichen Hamburger Familie stammte, ein regelrechter Kulturschock gewesen. Bei ihrer Ankunft hatte sie das Bild von einem Land im Kopf, in dem Heidi und der Geissenpeter lebten und statt Milch und Honig Schokolade floss. Stattdessen traf sie auf mich und die ganzen russisch-orthodoxen Exilanten und sonderbaren literarischen Bohemiens, von denen ich umgeben war. In Miggis Praxis wiederum wunderte sie sich über die kleingewachsenen, kauzigen Männergestalten, die sie so eigentümlich anstarrten, und einen Knaben, der unter Scheuermann, einer Wachstumsstörung der jugendlichen Wirbelsäule, litt und sie während der ganzen Behandlung mit wildem Blick und offenem Mund beäugte. Als sie Miggi auf diese seltsamen Bergler ansprach, meinte diese nur: ‹Das ist auch der Grund, weshalb die dort oben in Habkern viel zu wenig Frauen haben. Die Weiber laufen ihnen alle davon.›»

Le prince

Wir überquerten den Casinoplatz und konnten vor uns schon das Kornhaus erkennen. Bei der Tramhaltestelle setzten wir uns auf eine Holzbank. Das hektische Treiben im Stadtzentrum und die rastlosen Menschen im Lärm des Verkehrs kamen mir auf einmal seltsam unbedeutend vor, während ich neben Niklaus sass, der in Gedanken ins Ancien Régime abgetaucht war. In die Welt seiner Ahnen, die ihn seit seiner Kindheit begleiteten und an deren Bildnissen er täglich, auf dem Weg von seinem Schlafzimmer hinunter in die Küche und spätnachmittags die Treppe hoch in die Bibliothek, vorüberging. All diese Porträts waren von Generation zu Generation weitergegeben worden, oder er hatte sie in alten Sammlungen aufgestöbert und an Auktionen ersteigert.

«Ich habe mich immer als Teil der Geschichte verstanden», bemerkte Niklaus. «Hier am Kornhausplatz beispielsweise erwarb Johannes Stäger, der Stammvater unserer Familie, Mitte des 16. Jahrhunderts ein Haus. Der Schneider war erst kurz zuvor aus dem Thurgau nach Bern gekommen. Dass er sich eine Liegenschaft an einer derart prominenten Lage leisten konnte, war nicht selbstverständlich. Und dass sie ihm zugesprochen wurde, zeigt, dass er sich in der Gesellschaft der Bernburger rasch Ansehen verschafft hatte.»

Niklaus und ich versuchten uns auszumalen, wie anstelle der Strassenbahn Kutschen vorfahren. Wie Frauen mit wallenden Röcken und eleganten Hüten vom Trittbrett steigen, die Hand dem aufmerksamen Kutscher reichend, während Männer in Amtsroben und weissen Halskrausen ihnen zur Begrüssung entgegenschreiten. Die Szenen, die sich vor unserem inneren Auge aufbauten, schienen sich hinter einem milchglasigen Schleier abzuspielen, als blickten wir durch ein trüb gewordenes Fenster in längst vergangene Tage. Benommen von diesem Wechselspiel der Zeiten und dem Vergangenen fast näher als dem Gegenwärtigen, machten wir uns wieder auf den Weg. Wir überquerten die Strasse, ohne die Busse und vorbeieilenden Passanten zu bemerken, bogen in die Rathausgasse ab und tauchten in die Laubengänge der Unterstadt ein. In den Kisten vor den Antiquariaten lagen Bücher neben Kupferstichen, historischen Veduten und alten Postkarten mit Blumenmotiven.

Weiter unten in der Gasse beim alten Schlachthaus verliessen wir die Lauben wieder. Die Kirchenglocken läuteten. Auf dem Pflaster lagen Pferdeäpfel, und Niklaus fasste mich rasch am Arm, als vor uns auf dem Rathausplatz eine schwere Kutsche vorfuhr. Ein adliger Herr mit roten, knielangen Hosen und einem goldbestickten Wams stieg leicht wankend vom schmalen Trittbrett. Niklaus streckte ihm kurzentschlossen die Hand entgegen. Als sich ihre Blicke trafen, stutzte Niklaus. Er kannte den Herrn mit der Perücke unter dem breitkrempigen Hut von irgendwoher. «Von Steiger, Schultheiss Christoph von Steiger», stellte sich dieser vor. «Vielleicht darf ich Sie auf ein Glas in eine meiner Weinstuben bitten», bedankte er sich und wischte sich den Schweiss von der geröteten Stirn, «noch bleibt mir etwas Zeit vor der Sitzung im Rat». Bevor Niklaus antworten konnte, zog er uns bereits in Richtung eines Kellerlokals. Nun war ich es, die Niklaus zurückhalten musste, damit er nicht über die Pflastersteine stolperte.

Auf der Treppe kam uns eine zweite Gestalt in Amtstracht und mit historischer Perücke entgegen, zog den Hut und verneigte sich zum Gruss.

Unten im Keller wies uns von Steiger einen Tisch zu und rief: «Bringt uns drei Gläser vom Tschugger Pinot Noir, und zwar vom besten!» und uns zugewandt: «Nun habt ihr ihn gerade gekreuzt, meinen Gegenspieler und Amtsgenossen, oder wie auch immer man den Hieronymus von Erlach bezeichnen soll.» Von Erlachs leicht aufgedunsenes Gesicht hatte rundlicher gewirkt, vielleicht auch lebenslustiger als jenes von Steigers, das in seiner kargen, schmalen Kantigkeit etwas Ernsthaftes, Hochwürdiges ausstrahlte. «Und mit wem habe ich es eigentlich zu tun?», fragte er Niklaus, der sich ebenfalls mit von Steiger vorstellte. «Gut», meinte darauf der Herr, «auch wenn ich Ihnen bisher noch nicht begegnet bin, so gehören Sie offenbar zur Familie, und ich muss kein Blatt vor den Mund nehmen».

Unser Gastgeber war im 17. Jahrhundert in höchste Ämter aufgestiegen und weitherum für sein diplomatisches Geschick bekannt. Das Verhandeln hatte im alten Bern und dem zweihundertköpfigen Rat oft besondere Klarsicht und Fingerspitzengefühl erfordert. Seit sein Urahn Johannes Stäger in den Grossen Rat gewählt worden war, hatten das Ansehen und der Einfluss der von Steigers stetig zugenommen. Sie wurden Säckelmeister und Landvögte. Als erster Vertreter ihres Geschlechts hatte Christoph schliesslich den Schultheissenstuhl bestiegen und war zum Träger des höchsten Amts im damaligen Bern geworden.

Dass es die Familie überhaupt zu dieser Position gebracht hatte, war massgeblich jenen Vorfahren zu verdanken, die in einem geschickten Schachzug von der Zunft zum Mohren zur Gesellschaft zu Ober-Gerwern übergetreten waren. Diese gehörte zu den vier einflussreichsten Zünften, die erst die Polizei, später auch die Gerichtsbarkeit unter sich hatten und an Macht und Bedeutung gewannen.

Christoph von Steigers Ruf als geschickter Verhandler festigte sich nach dem Tod des damaligen Fürsten von Neuenburg, besser bekannt unter dem Namen «Le prince». Als dieser kinderlos verstorben war, stritten sich die Franzosen und Preussen um die Übernahme des Gebiets. Man suchte nach einem fähigen Vermittler, und von Steiger übernahm das ihm angetragene Mandat. Aufgrund seines Schiedsspruchs gelangte das Fürstentum in die Hände Preussens. Zum Dank wurden er und seine Nachkommen in den Baronenstand erhoben. Niklaus brüstete sich niemals damit, es hätte nicht seinem Wesen entsprochen, doch auch er trug noch immer den Adelstitel in seinem Namen.

Nach dem Tod von Christoph folgten mit seinem Sohn Christoph II. und Niklaus Friedrich, dem letzten Schultheissen des alten Bern, zwei weitere Schultheissen aus der Linie von Steiger, die das Wappen des schwarzen Bocks trugen.

An unserem Tisch im Weinkeller verwickelten sich Niklaus und Christoph innerhalb kürzester Zeit in ein angeregtes Gespräch.

Christoph erklärte, dass er und von Erlach sich traditionsgemäss den Posten des Schultheissen teilten. Abwechslungsweise leiteten sie ein Jahr lang den Rat und hätten im folgenden Jahr mehrheitlich mit auswärtigen Angelegenheiten zu tun. Sie beide bevorzugten allerdings die Rolle des stillstehenden Schultheissen, weil man in dieser Position den aussenpolitischen Einfluss festigen könne. Dies führe dazu, dass man sich zuweilen auch Steine in den Weg lege, Geschäfte verschleppe oder sie absichtlich beschleunige.

Von Erlach hatte sich für seine Laufbahn, wie damals üblich, immer wieder die Dienste seiner Ratskollegen erkauft und war deshalb ständig auf Geldsuche. Auf dieselbe Weise hatte er sich auch die Gunst Avarais, des Gesandten von Louis XV. in der Schweiz, und schliesslich das Amt des zweiten Schultheissen erworben. Zusätzlich half ihm dabei die Heirat mit einer sogenannten Barettlitochter, wie man Ratsherrentöchter nannte, die man nur zum Zweck des eigenen politischen Vorankommens heiratete.

«Auf solche Winkelzüge ist von Erlach dringend angewiesen», zog Christoph über seinen Widersacher her, «denn, wenn es auch niemand wissen darf, so ist doch allseits bekannt, was er auf dem Kerbholz hat. Etwa, dass er als Jüngling in Aarwangen jemanden zu Tode gebracht hat und dies unter den Teppich gekehrt wurde. Oder seine vielen Weibergeschichten, die ihm ein Dutzend Kinder beschert haben sollen. Seine Frau und seine Tochter hingegen hat er in ein Kloster abgeschoben, was auch nicht gerade die feine Art ist. Und erst neulich hat eine seiner zahlreichen, früheren Mätressen damit gedroht, ihre Affäre öffentlich zu machen, was ihn eine hübsche Summe Schweigegeld gekostet hat. Abgesehen von seiner Vorliebe für prunkvolle Auftritte und seinem ausschweifenden Lebensstil ist er auch für solche Belange immer wieder dringend auf Nebeneinkünfte angewiesen.

Mich persönlich ärgert die Unsitte, sich Gefälligkeiten zu erkaufen, auch wenn ich zuweilen selbst gewisse Zuwendungen entgegennehme. Im Gegensatz zu Hieronymus aber versuche ich, meine Weste wenigstens einigermassen sauber zu halten.»

«Was das Regieren manchmal schwierig macht», erklärte der Schultheiss, «ist der Umstand, dass Hieronymus und ich jede unserer Entscheidungen von den Ratsmitgliedern, die nicht selten bereit sind, ihr vertrauliches Wissen gegen gutes Geld zu verkaufen, absegnen lassen müssen. Und je heikler die Geschäfte sind, umso schneller erfährt die ganze Gesellschaft davon. Die besten Ergebnisse erziele ich noch mit Geheimverhandlungen, doch auch diese versucht man mir mehr und mehr zu unterbinden. Hinzu kommt, dass Louis XV. wenig bis gar kein Verständnis für unser Politsystem aufbringt. Aber wie soll man auch einem französischen König alle Eigenarten eines so kleinen und unbedeutenden Staatenbundes wie der Eidgenossenschaft erklären?»

Nach dieser Bemerkung erhob er sein Glas und schloss mit den Worten: «Wie dem auch sei, ich will euch nicht länger aufhalten, und die Geschäfte drängen. Trinken wir einen letzten Schluck auf das gemeinsame Wohl, getreu dem Sprichwort: ‹Venedig ist auf Wasser, Bern aber auf Wein gebaut›.»