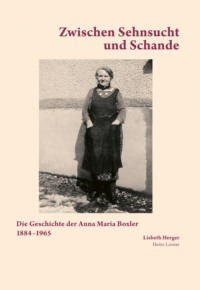

Czytaj książkę: «Zwischen Sehnsucht und Schande»

Inhalt

Anstelle eines Prologs

1 Der Anfang

2 Not treibt fort

3 Strafe statt Hilfe

4 Nichts geht mehr

5 Weggesperrt und abgeschoben

6 Der Kampf um die Kinder

7 Jenseits von Recht und Liebe

8 Die sieben Verlorenen

9 Glückloser Neuanfang

10 Auswanderungsträume

11 Das Kreuz mit dem zweiten Mann

12 Versuch einer Normalität

13 Kein Ende der Bettelei

Abbildungen

Abbildungsverzeichnis

Glossar

Autorin und Autor

Dank

Archive

Konsultierte Literatur

Anstelle eines Prologs

Liebe Anna Maria

Es gibt Briefe, die kommen nie an und müssen doch geschrieben werden. So wie dieser Brief hier. Nie wirst du, liebe Anna Maria, ihn aus deinem Briefkasten holen, ihn mit deinen von der Stickerei zerstochenen, vom Leichenwaschen aufgeweichten und vom Schreiben ermüdeten Fingern aufreissen, nie wirst du diese Zeilen lesen, irritiert, verwundert, vielleicht auch mit etwas Freude. Denn du bist seit beinahe fünfzig Jahren tot.

Wir schreiben diesen Brief als Prolog für ein Buch, das von dir erzählt. Er soll erklären, warum ausgerechnet deine Lebensgeschichte hier nachzulesen ist. Menschen wie du kommen in Büchern meist nicht vor, und wenn doch, dann nur als anonyme Masse. Stickerinnen, Putzfrauen und Leichenwäscherinnen schreiben keine Memoiren. Sie gehören zu jenen Frauen, die Geschichte machen, aber nicht Geschichte schreiben. In deiner Familie hat man das Vergessen noch ein bisschen weiter getrieben. Du galtst als eine Liederliche, die abgehauen sei, ihre Kinder dem Verdingwesen ausgesetzt habe, und man hat nicht einmal deinen Namen genannt.

Die Wirklichkeit zeigt ein anderes Bild. Nicht du warst es, die sich die Freiheit nahm, zu gehen, wohin es dich zog, nicht du hast deine Kinder verlassen. Es waren die Behörden, die dich von ihnen trennten, die dich wegbeorderten und verurteilten, die dich wegen deiner Armut aus den Städten ausschafften oder in Anstalten steckten. Du wurdest gehetzt, verurteilt, bestraft und verwaltet als Antwort auf deine unermüdlichen Versuche, zusammen mit deinen Kindern zu überleben.

Dein Hauptdelikt war so unverschuldet wie eindeutig. Es war deine Armut. Du wurdest in eine Zeit der Krise geboren, gingst den gespurten Weg der Töchter von deinesgleichen, wurdest Nachstickerin, hast früh geheiratet und Kind um Kind geboren, hast dich durchgeschlagen an der Seite zweier Männer, die dir nicht Hilfe waren, sondern flohen vor dem Elend und sich einrollten in die Wärme des Alkohols. Und des Irrsinns.

Du bist längst nicht die einzige in unserem Land, deren Leben so unerbittlich von Armut stranguliert wurde. Nur wissen wir wenig von Leuten wie euch. Bei dir wollte das Schicksal es anders. Du musstest dein Leben ständig rapportieren, rechtfertigen, musstest Bittbriefe schreiben, und die Behörden haben geprüft, gemassregelt, verurteilt, protokolliert. Das alles wurde ordentlich in Archiven abgelegt.

Der Zufall half mit, dass wir diese Bruchstücke deines Lebens entdeckten. Sieben Jahre lang sind wir deinen Spuren nachgereist, über 1500 Quellen haben wir gefunden.

Unser Versuch, dein Leben nachzuerzählen, beansprucht keine letzte Wahrheit. Es wäre vermessen, zu glauben, wir wüssten, wie du empfunden, wie du dein Leben erfahren hast. Unser Versuch ist eine Konstruktion. Aufgebaut aus in Folianten und auf Briefbogen konservierten Botschaften. Angereichert mit Wissen über die Schweiz, wie sie damals war.

Wir haben uns für diesen Brief als Vorwort zu deiner Geschichte entschieden, weil Briefe in deinem Leben derart wichtig waren. Du hast unzählige davon geschrieben, zur Post getragen, meist in bettelndem, selten in zornigem Ton.

Unser Brief ist eine verspätete Antwort. Und unser Buch der Versuch, dich zu uns und in die Geschichte zurückzuholen.

In diesem Sinne grüssen dich

Dein Enkel Heinz, der sich aufmachte, deine Spuren zu suchen,

Lisbeth, eine Anverwandte, die all die Geschichten aufgeschrieben hat.

1 Der Anfang

Anna Maria Boxler gehört zu jenen Menschen, die gewissermassen zweimal geboren wurden. Ein erstes Mal im Jahr 1884, in einer ärmlichen Stube im Rheintal, als Tochter einer jungen Fädlerin. Und – 120 Jahre später – ein zweites Mal, ausgelöst durch den Tod ihres Sohnes Julius und den damit verknüpften amtlichen Lauf der Dinge. Julius – er war das siebte von neun Kindern – hatte die meiste Zeit seines Lebens in toggenburgischer Heimfürsorge verbracht. Er wurde seiner Mutter gleich nach der Geburt weggenommen und am Tag nach seinem ersten Geburtstag für die restlichen 85 Jahre seines Lebens bevormundet. Er überlebte die Mutter um viele Jahre und verstarb, das neue Jahrtausend hatte bereits begonnen, arm wie eine Kirchenmaus im Nesslauer Bürgerheim. In der Folge dieses Todes stellte die Vormundschaftsbehörde von Nesslau-Krummenau zuhanden des gemeinderätlichen Protokolls ein letztes Mal die Aktiven und Passiven ihres Heiminsassen zusammen, liess die säuberlich kopierte Schlussabrechnung den Erben zustellen, zusammen mit der Information, dass nach der Begleichung der Kosten für die Formalitäten und die Beerdigung ihres Verwandten und nach Rückzahlung einer Überbrückungshilfe, die das Sozialamt im Jahr zuvor dem Mündling noch gewährt hatte, nichts zu erben sei. Die Nachricht dieses stillen Todes in Form einer Erbschaftsbescheinigung für eine Erbschaft, die keine war, erreichte vorwiegend Verwandte, die nie zuvor von der Existenz eines Onkel Julius gehört hatten. Sie waren deshalb auch nicht sonderlich traurig, weder über den Tod des Verwandten noch über den Verlust einer Erbschaft, die sie gar nie erwartet hatten. Sie öffneten dem Klingeln des Postboten, nahmen den eingeschriebenen Brief im Abgleich mit einer Unterschrift entgegen und entschlüsselten verwundert die kargen Botschaften zu einem Leben, von dem sie vielleicht einmal eine dürftige Bemerkung oder überhaupt gar nie etwas gehört hatten.

Doch das amtliche Dokument barg noch ein weiteres Geheimnis, unscheinbar in eine Klammer gesetzt. Es war der Name jener Frau, von der man in ihren Familien gar nie oder dann nur verschämt geredet hatte, die höchstens in einem flüchtigen Nebensatz als liederliches Luder aufgetaucht und gleich wieder verschwunden war. Gemeint ist jene Frau, die diesen Onkel Julius und all die andern Kinder, zu deren Nachfahren man selbst gehörte, geboren hatte. Nun also stand ihr Name in schwarzen Lettern auf einem amtlichen Papier, als Mutter von neun Kindern und Grossmutter einer beachtlichen Schar von Enkeln und Enkelinnen: Anna Maria Boxler. Ein wohlklingender Name.

Der lautmalerische Klang mit seinen dunklen Vokalen setzt sich im Kopf eines der Enkel fest, ungefragt, fast ein wenig aufsässig. Dieser, ein studierter Historiker, kommt ins Nachdenken, plötzlich meint er die Stimme seines Vaters zu hören, wie er ihm vor vielen Jahren erzählt hat, dass seine Mutter, als er fünf war, abgehauen sei, einfach so. Mehr war damals aus dem ehemaligen Verdingkind nicht herauszubekommen. Nun ist der Vater schon lange tot, und er, der Sohn, steht plötzlich da, mit diesem fremden Namen im Ohr, dieser Unbekannten, die seine Grossmutter war. Und dann fasst der Enkel sich ein Herz und entscheidet, dass es Zeit sei für den Versuch, ihr Geheimnis aufzuspüren. Er beschliesst, seine Grossmutter, falls möglich, noch einmal in die Welt zurückzuholen. Es wird ein unerwartet langer Weg werden, eine zähe zweite Geburt.

Erst führt die Reise den Nachgeborenen weit in die Ostschweiz, quer über die Rheinebene in jenes Dorf, in dem Anna Maria Boxler einst geboren wurde. Ein schmuckes Pfarrdorf am Westrand des Gamserriets, damals eine weitläufige katholische Insel inmitten reformierter Bezirke. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten hier um die 2000 Leute, die Hälfte war in der Landwirtschaft tätig, die andere in der Stickerei. Noch heute steht die Kirche als katholisches Bollwerk unbeirrt auf ihrem Hügel, den Gamserberg im Rücken, und bereitwillig öffnet sie dem Besucher ihre Pforten, gewährt Einlass auch ins kirchliche Archiv, das in einem kalten Luftschutzkeller unter der Sakristei eingelagert ist. Hier, zwischen Ministrantengewändern und Pfarrersroben, blättert der Enkel mit klammen Fingern in den Taufbüchern und findet im Tauf-, Ehe- und Totenbuch jener Jahre mühelos den gesuchten Eintrag zum Lebensbeginn seiner Grossmutter. Am 27. Dezember 1884 morgens um neun Uhr wurde das in derselben Nacht geborene Mädchen der Maria Klara Boxler, wohnhaft in Gertis, also ausserhalb des Dorfes, auf den Namen Anna Maria getauft. Weiter erfährt er, dass die Mutter des Neugeborenen in Gams heimatberechtigt war und zum Berufsstand der Fädlerinnen gehörte. Und noch etwas gibt das Taufregister freimütig preis. In jener Spalte, in der bei allen andern Täuflingen fein säuberlich der Name des Erzeugers eingetragen ist, gibt es bei Anna Maria Boxler nur vergilbte Leere. Es fehlt der Name des Vaters. Das Taufkind war also eine illegitim Geborene. Kein guter Start für ein Mädchen von damals, überlegt der Historiker in der frostigen Kälte des Kirchenarchivs, schon gar nicht für ein Armeleutekind.

Anna Maria Boxler war von den 58 Täuflingen ihres Jahrgangs das einzige Kind, das mit dem Stigma der → illegitimen Geburt zu leben hatte. Das katholische Gams hatte seine Töchter gut im Griff. Aussereheliche Sexualität wurde damals bei Frauen als einfache Unzucht gesetzlich geahndet, eine ledige Mutter als liederlich geächtet, möglicherweise galt sie gar als geistig minderwertig, jedenfalls hatte sie ihre Wollust nicht im Griff, und das wollte bestraft werden. Eine aussereheliche Geburt bedeutete Schande für die Mutter und für das Kind das lebenslange Stigma der Illegitimität. Eine Herkunft mit moralischem Defekt, von der liederlichen Mutter auf das Kind übertragen, ein mit dem Etikett illegitim festgeschriebener Makel, der in allen künftigen Akten an prominenter Stelle festgehalten werden wird. Als Warnsignal und Diagnose, in der beeindruckenden Vielfalt amtlicher Schriftmalerei.

So mag sich die werdende Mutter Maria Klara, die damals, im Frühling 1884 in diese missliche Lage geriet, über ihre Schwangerschaft kaum gefreut haben. Als Fädlerin hatte sie ein geringes Einkommen, die Krise drückte bereits auf die Löhne, und ihre Eltern, selbst Taglöhner in der Stickerei, hatten mit ihren acht Kindern weniger als nichts übrig für das Kuckuckskind ihrer Tochter. Auf freudiges Erwarten war nicht zu hoffen. Zudem sanken mit dem künftigen Stigma der ledigen Mutter die Heiratschancen für die 22-Jährige. Wenn sie sich denn also irgendwann im Herbst, drei Monate vor der Geburt, mit ihrem schon gerundeten Bauch von zu Hause aufmachte und ins Dorf kam, um dem Gemeindevorsteher ihre Schwangerschaft anzuzeigen, dann war es nicht die Vorfreude, die sie trieb, es war ein Gang der Vernunft. Denn die junge Frau war gesetzlich gezwungen, ihre uneheliche Schwangerschaft selbst anzuzeigen. Sonst wäre sie mit Bussen und Gefängnis bestraft worden. Möglicherweise hoffte die Schwangere aber auch, dass die Vaterschaftsklage ihr etwas Unterstützungsgeld einbringen könnte, im besten Falle vielleicht sogar die Heirat. Das Verhandlungsprotokoll des Gemeinderats von Gams, das ihre Selbstanzeige protokolliert, verrät natürlich nichts über solche Motive der jungen Frau und auch nichts über die Umstände, die zur Schwangerschaft führten, sondern hält im Band 8 auf der Seite 492 einzig fest: Maria Boxler von K. meldet, dass sie vor cirka 16 Wochen von einem gewissen Heinrich Küng von Neuhausen Kt. Schaffhausen geschwängert worden sei, der sich dato in Ravensburg aufhält. Die Boxler wünsche nun, dass gegen ihn die Vaterschaftsklage angehoben werde. Es wird nun beschlossen beim Statthalteramt in Ravensburg die erforderlichen Schritte zu thun. Offenbar kommen die Behörden in der Paternitätssache Boxler-Küng bald einen Schritt voran, so jedenfalls liest sich der gemeinderätliche Protokolleintrag vier Wochen später: Die Einvernahme des Küng v. Neuhausen ist vom Statthalteramt Ravensburg wieder eingegangen. Falls sich die Schwangerschaft als richtig konstatiert resp. die Geburt erfolgt sollen Schritte gethan werden, das Kind der Heimathgemeinde des Küng zuzuweisen.

Der Kindsvater scheint die Vaterschaft also anzuerkennen, was die Gamser Behörden erleichtert zur Kenntnis genommen haben dürften. Denn nun kann das Bürgerrecht des illegitimen Nachwuchses der Gamserin Maria Klara auf den → Heimatort des Vaters verschoben werden. Und da der Heimatort so etwas wie die Armenversicherung der Menschen von damals war, die im Notfall zu zahlen hatte, bedeutet die Vaterschaftsanerkennung durch einen auswärtigen Bürger eine finanzielle Entlastung für ihre Gemeinde.

Es scheint dann doch schief gelaufen zu sein mit der angestrebten Vaterschaftsanerkennung. Denn sonst würde Anna Maria ja nicht weiterhin als Gamser Bürgerin aufgeführt. Aber die junge Fädlerin Maria Klara schafft es, ihr Kind ohne öffentliche Gelder durchzubringen, vielleicht mit einem Zustupf direkt vom Kindsvater. Jedenfalls finden sich in den Gamser Akten nach der Registrierung der Geburt keine weiteren Hinweise auf kommunale Unterstützungsleistungen. Die Behörden lassen die junge Mutter in Ruhe. Und die Recherchen des forschenden Enkels zur Kindheit seiner Grossmutter versacken vorerst in grossflächigen Leerstellen. Einzig ein paar vage Erinnerungen lassen sich aufspüren, später, in Gesprächen mit seinen Schwestern, mit andern Verwandten, und die erzählen, dass es bei den Boxlers im Winter dermassen kalt gewesen sei, dass auch die Ziegen in die Stube geholt werden mussten. Und weiter hat sich die Legende festgesetzt, dass die kleine Anna Maria sehr wohl einen ordentlichen Vater gehabt habe, dass dieser aber – leider – vor ihrer Geburt beim Kirschenlesen zu Tode gestürzt sei.

Im November 1892 gibt es eine grosse Veränderung im Leben der achtjährigen Anna Maria. Ihre Mutter hat – trotz ihrem Makel – doch noch einen Mann gefunden und heiratet den Tagwerker Johann August Bauer aus dem st.-gallischen Oberbüren. Das bedeutet – wann genau ist nicht zu ermitteln – den Umzug Richtung Stadt. Die Familie lässt sich in Tablat nieder, jener Vorortsgemeinde von St. Gallen, die um die Jahrhundertwende geradezu überflutet wird von Textilarbeitenden und ihren Familien. So wächst die Bevölkerung Tablats in knapp vierzig Jahren um das Fünffache an. Hier nun lässt sich auch die Familie Bauer nieder. Und Anna Maria bekommt, vier Jahre später, eine kleine Schwester, die Rosa Maria heisst.

Viel mehr als diese Eckdaten ist auch zu diesen Jahren nicht zu erfahren. Wie lange Anna Maria zur Schule ging, ob ihre Eltern schon damals armengenössig wurden, lässt sich nicht klären. Denn als Tablat im Jahr 1918 von St. Gallen eingemeindet wird, betrachtet man die Akten dieses vorstädtischen Armenhauses eher als lästige Mitgift denn als Quellenschatz für Fragen künftiger Generationen. Nur ein kleiner Bestand wird integriert, der Rest zerstört. Allfällige Dokumente, die von der Kindheit der Fädlerstochter Anna Maria erzählen könnten, gibt es also nicht mehr.

Die nächste Spur der Taglöhnerfamilie Bauer findet der Enkel in den Niederlassungsbüchern der Stadt St. Gallen, acht Jahre später. Für den 12. Juli 1900 wird die Niederlassung des Johann August Bauer in der Stadt festgehalten, von Tablat kommend, mit Frau und Kind, und ferner inbegriffen das illeg. Kind der Frau, das um der genetischen und erbrechtlichen Klarheit willen nach wie vor Boxler heisst. Und weitere vier Jahre später, auch das kann man dem Eintrag entnehmen, ziehen die Bauers bereits wieder nach Tablat zurück. Doch diesmal ist die junge Anna Maria, die als Nachstickerin inzwischen ihr Brot selbst verdient, schon nicht mehr mit dabei.

2 Not treibt fort

Wo überall die junge Anna Maria vor ihrer Heirat ihr Brot verdiente, kann der forschende Enkel nicht herausfinden. Dass sie jedoch, nach ihrer Schulentlassung genau wie ihre Mutter und ihre Grosseltern, in der → Ostschweizer Stickerei ihr Auskommen sucht, ist für den Historiker schon fast selbstverständlich. Sie arbeitet als Nachstickerin, wie er im Eheregister der Stadt St. Gallen später bestätigt bekommt. Auch ihr zukünftiger Gatte, Adolf Looser, ein armer Mann aus dem toggenburgischen Nesslau, arbeitet in der Stickerei. Die beiden heiraten am 30. März 1903, ein etwas ungleiches Paar, der dreissigjährige Schifflisticker mit seiner noch nicht ganz volljährigen Braut. Doch die Zustimmungserklärung liegt vor, die leicht gesetzte Unterschrift einer Mutter, die wohl erleichtert war, ihre illegitime Tochter frühzeitig unter der Haube zu wissen. Umso mehr, als die Löhne tief und die Zeiten schwierig sind. Das Sticker-Paar bekommt also grünes Licht für seine Ehe, und es braucht die beiden nicht zu kümmern, dass eine Heirat wie die ihre, von zwei Habenichtsen, wegen Ehebeschränkungen vor noch nicht allzu langer Zeit nicht möglich gewesen wäre. Ihrer Hochzeit steht nichts im Weg, Einspruch hat es keinen gegeben, die ordentlichen Trauzeugen können sich herausputzen, der Bruder des Bräutigams und die Sophie Ritter aus dem Stadtteil nebenan, wohl eine Arbeitskollegin der jungen Braut.

Da haben sich also ein Schifflisticker und eine Nachstickerin gefunden. Vielleicht bei ihrer Arbeit, wie so viele der Ihren, in einem der vielen St. Galler Stickereibetriebe. Adolf war vermutlich froh, mit seinen dreissig Jahren nicht mehr Hand-, sondern Schifflisticker zu sein, das war körperlich leichter. Denn bei der Schifflistickmaschine, inzwischen mächtig auf dem Vormarsch, musste der schwere Vorder- und Hinterwagen nicht mehr mit Tretpedalen bewegt und arretiert werden. Es war vorbei mit der harten Beinarbeit, die den Rücken lädierte. Neuerdings wurde dies alles maschinell erledigt, mithilfe von Dampf, von Wasserkraft oder gar von Elektrizität. Zudem musste er nicht mehr wie früher, wenn er den Pantographen über die Muster führte – sorgfältig, Stich um Stich, höchst konzentriert –, gleichzeitig auch noch die Fäden überwachen, mit schielendem Blick, ob sie alle noch spannten, ob einer gerissen oder vorzeitig ausgelaufen war und geschwind ersetzt werden musste. Vor allem aber – und das war der grösste Gewinn – war die neue Maschine nicht mehr alle halbe Stunde umzurüsten, denn aus den gefüllten Schiffli konnte man statt nur einen, wie früher, sagenhafte 260 Fadenmeter in die Stoffe sticken. Und das ersparte die mühselige Warterei beim Fädeln der weit über hundert Nadeln, unbezahlte verlorene Stunden, da er, obwohl Fabrikarbeiter, nicht nach Zeitaufwand, sondern nach Stichzahl bezahlt war.

Diese um ein Zehnfaches beschleunigte Produktion brachte aber nicht etwa mehr Geld in die Tasche der Sticker. Sticker blieben schlecht bezahlt, auch wenn sie nun Schifflisticker hiessen, sie gehörten weiterhin zu den am schlechtesten bezahlten Berufsleuten der neuen Industrie. Und wer etwas Geld angespart hatte, wer sich etwas zutraute, stand nicht mehr am Pantographen in der Fabrik, der machte sich selbständig im gepachteten Stickerhäuschen, im engen Verbund mit Frau und Kind. Da schuftete man zwar seine achtzehn Stunden am Tag, und die Kinder wurden zu Fädelsklaven. Aber man arbeitete, so schien es zumindest, selbständig und in den eigenen Sack.

Anna Marias Ehemann Adolf hatte keinen solchen Unternehmergeist. Und wohl auch nicht die nötigen Geldreserven. Als Schifflisticker verdiente er sein Brot in der Fabrik. Ohne festen Lohn, Akkordarbeit nach Stichzahl, und jeder Fehlstich wurde mit Abzug bestraft.

In einem der vielen Stickerbetriebe der Region hat Anna Maria ihren Adolf also vermutlich kennengelernt. Der Enkel durchforscht seine Fachliteratur, holt sich Bücher aus der Bibliothek, sucht nach Fotos von damals. Er will sich vorstellen können, wie die junge Frau in einem der grossen Sticksäle an den Tischreihen sass, seitlich vor den Fenstern, eine Nachstickerin unter vielen, und wie sie die Stoffbahnen vor sich über die Platte schob und mit angestrengtem Blick nach Fehlstichen in den Mustern suchte, um dann mit flinken Fingern und spitzer Nadel all die kleinen Mängel auszubessern. Und wie sie dabei ab und zu dem stattlichen Sticker am Pantographen einen Blick zuwarf und sich errötend zurück in die Stoffbahnen rettete, wenn er den Blick erwiderte oder vielleicht gar mit einem Zwinkern grüsste.

Anna Maria war, wie Adolf, ein Stickerkind. Hatte ihrer Mutter, der Fädlerin, tausendmal bei ihrer Arbeit zugesehen, hatte später gewiss auch selbst gefädelt, sobald ihre kleinen Händchen es schafften mit der konzentrierten Führung des Fadens und den feinen Verknotungen. Oder dann hatte sie die mit den Fädlingen besteckten Nadelkissen zum Sticker gebracht und mitgeholfen, sie in die stählernen Kluppen des Vorderwagens seiner Maschine einzulegen, in präzis ausgemessenem Abstand, so, wie die Muster es verlangten. Fädeln war eine Arbeit, die sie kannte, für die die Männer angeblich nicht taugten, sodass man sie gerne den Frauen überliess, zum halben Lohn, oder noch besser den Kindern, wann immer man diese aus den Schulzimmern und von den Schulbüchern in die Stickstuben holen konnte.

Mit Fädeln kannte sich Anna Maria also aus. Und vielleicht darum, weil sie dieses öde Einerlei von ihrer Mutter bis zum Überdruss kannte, hat sie sich für die Nachstickerei entschieden, für die andere der zwei Arbeiten, die man damals den jungen Stickerfrauen zu Wahl anbot. Möglicherweise, so überlegt der Enkel bei seinen Studien zur Geschichte der Stickerei, war ihr Entscheid aber auch ein Ausdruck kluger Weitsicht. Denn vermutlich hatte Anna Maria von der neuen Fädelmaschine gehört, die – im selben Jahr erfunden wie sie geboren wurde – nun immer mehr eingesetzt wurde. Ein kleines Wunderwerk mit Schwungrad und raffiniert ineinander wirkenden Häkchen, die den Faden nicht nur durch das Öhr zogen und ihn fest um die Nadel verknoteten, sondern den Fädling auch gleich noch in der gewünschten Länge kappen und die Nadel einsatzbereit auf einen Holzlineal aufzustecken wusste. Dies alles in wirbeligem Tempo, statt in ein bis zwei Stunden war ein Satz Nadeln in glatten fünf Minuten bereit. Vielleicht hat Anna Maria vorausgesehen, dass die Fädlerinnen durch dieses Teufelsding bald einmal arbeitslos werden würden. Denkbar also, dass sie dies alles kommen sah und deshalb eine Nachstickerin geworden war.

Doch zurück zum frisch getrauten Hochzeitspaar. Ob gefeiert wurde und wie, ob Anna Maria und Adolf sich Ringe übergaben, kann der Enkel nicht herausbekommen. Es gibt weder Zeugen noch Fotos. Eher unwahrscheinlich ist, dass Adolfs Eltern Jakob und Elisabeth – mit ihren sieben Kindern in Nesslau schon länger als armengenössig aufgeführt – aus dem Toggenburg nach St. Gallen angereist kamen. Das wäre sicher zu teuer gewesen. Noch viel weniger lässt sich erahnen, ob die junge Anna Maria wusste, was da an ehelichen Pflichten und Verkrümmung der eigenen Rechte so auf sie zukommen würde. Selbst die romantisch genährte Vorstellung, dass die beiden sich wirklich liebten, muss nicht zwingend zutreffen. Vielleicht haben ja die Not des schon älteren Mittellosen und das Stigma der jungen Illegitimen die beiden zusammengeführt.

Auch sonst bleiben viele Leerstellen in diesem biografischen Übergang. Wo das Paar damals wohnte – vermutlich bei Anna Marias Eltern –, ob es dort eine Ecke der Intimität überhaupt gab, verraten die Niederlassungsbücher nicht. Das Register von Tablat hält einzig fest, dass das Paar im September desselben Jahres von St. Gallen in die Holzhandlung Baumann an die Langgasse in Tablat umgezogen ist. Hingegen lässt sich genau nachrechnen, dass Anna Maria gleich in den ersten Tagen nach der Eheschliessung – oder vielleicht auch kurz davor – schwanger wurde. Am 5. Januar des folgenden Jahres gebiert sie Maria Sophie, ihr erstes Kind. Und schon ein Jahr später setzen wieder Wehen ein, und Emma, die zweite Tochter, ist da.

Der schnelle Kindersegen, der nicht so bald wieder aufhören wird, veränderte das Leben des Paars grundlegend. Der Lohn von Sticker Adolf reicht mitnichten für eine ganze Familie. Anna Maria wird, wie die meisten ihres Stands, den Stickersaal mit dem Küchentisch ausgetauscht und Heimarbeit nach Hause genommen haben. Noch schlechter bezahlt als die Arbeit in der Fabrik, aber besser als gar nichts. Sie wird sich, zwischen dem Füttern der Kinder und Kochen und Waschen, wann immer möglich hingesetzt und Ornamente ausgebessert haben, nicht um damit den weltberühmten St. Galler Spitzen ihren königlichen Ruf zu sichern, sondern um sich und ihre Kinder vor dem Hunger zu retten.

Auch Adolf tat, was ihm möglich war. Selbst wenn er als Schifflisticker nicht ganz so begabt war wie seine Kollegen und der Taglohn nach den vielen Abzügen für Fehlstiche oft bedenklich mager ausfiel. Oder er manchmal seine Arbeit gar wieder verlor. Jedenfalls packte er zu, suchte neue Arbeit, wenn es nötig wurde, und Anna Maria, seine Frau, zog mit den Kindern mit. Erst von Tablat ins Toggenburg, nach Bütschwil, und von dort, ein Jahr später, in den nahen Vorarlberg. Das hat seine guten Gründe, denn die junge Familie ist bereits in Not. Den Hinweis dazu findet der Enkel, der ihre Wege anhand der Register der Einwohnerkontrollen verfolgt, im Bütschwiler Ratsprotokoll vom 9. Januar 1906: Looser Adolf ist fort, ohne die Steuern bezahlt zu haben, auf dessen Verlangen ihm die Heimatschriften nachzusenden, wird beschlossen, ihm zu melden, dass er seine Schriften hier in Empfang nehmen könne, zur Nachsendung seien wir nicht verpflichtet, wenn er dies wünsche, erfolge die Sendung nur unter Nachnahme der bereits verfallenen Steuern. Bei der jungen Familie ist es wirtschaftlich eng geworden, trotz zusätzlicher Heimarbeit abends und nachts, wenn die Kinder im Bett sind. Unbezahlte Steuern sind ungemütlich, da treten Beamte auf den Plan, man gerät ins Visier staatlicher Kontrolle, verheddert sich in den Schlingen des Gesetzes. Für Anna Maria und ihren Mann scheint der Wegzug vorerst ein Ausweg, und im Vorarlbergischen findet sich, wie man hört, leichter Arbeit. Doch die beiden haben sich getäuscht. Der Umzug nach Hard bei Bregenz wird trotz der Plackerei in der Stickerei Hartmann zur Sackgasse. Zum einen gibt es wieder Nachwuchs. Am 17. Oktober 1907 wird im Haus Nummer 365 der Stickerei Hartmann mittags um halb drei ein Kind namens Karl Adolf geboren, so verkündet die fast schon rührend anmutende kommunale Geburtsanzeige, die im Harder Gemeindearchiv auf Nachfrage des Enkels zutage gefördert wird. Dies sei die einzige Spur zur Stickerfamilie Looser, wird ihm per E-Mail mitgeteilt.

Monate später kehrt der Enkel bei seinen Recherchen doch noch einmal nach Hard zurück. Inzwischen hat er ein Gerichtsurteil aufgespürt, das den Grossvater wegen fortgesetztem Schuldenmachen verurteilt, und in der Urteilsbegründung, ganz am Schluss, steht der bemerkenswerte Satz, dass der Angeklagte bereits früher wegen Exekutionsvereitelung vom Bezirksgericht Bregenz mit drei Tagen Arrest vorbestraft worden sei. Nun will es der Historiker genauer wissen. Bei seiner telefonischen Nachfrage im Gericht in Bregenz wird er mit einem freundlichen Juristen verbunden, der ihm erklärt, dass Akten zu kleineren Delikten leider nicht länger als dreissig Jahre aufbewahrt würden, dass er dazu also nichts weiteres sagen könne, um dann fortzufahren, dass Exekutionsvereitelung so viel wie Vollstreckungsvereitelung bedeute, weil nämlich der Exekutor im kaiserlich-königlichen Österreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts niemand anderer als der Gerichtsvollzieher gewesen sei. Also jener Mann, der beispielsweise bei einer Pfändung den Haushalt des Schuldners durchforscht hat, um den sogenannten Kuckuck zu kleben. Gemeint sei mit dieser poetischen Umschreibung das harte Geschäft des Zeichnens von Wertgegenständen, die später, bei bleibender Insolvenz des Gepfändeten, versteigert werden sollen. Es gebe also guten Grund anzunehmen, so erklärt der Jurist dem Historiker, dass sein Grossvater betrieben und gepfändet worden sei und sich dann in irgendeiner Weise dünn gemacht habe. Vielleicht, so ermunterte der Bregenzer den forschenden Enkel, sei in den Harder Gemeindeakten dazu doch noch etwas zu finden, man dürfe bei solchen Dingen einfach nicht zu früh locker lassen.

Und tatsächlich findet die kooperative Gemeindearchivarin auf erneute Nachfrage doch noch weiteres Material. Sie fotografiert die fünf den Alfred Looser betreffenden Akten mit ihrer Digitalkamera und sendet sie seinem Enkel per E-Mail nach Zürich.

Als der Enkel begierig den ersten Anhang öffnet, blickt er überrascht auf eine Schwarz-Weiss-Fotografie: Vor einem langgezogenen Stickereigebäude posiert eine Gruppe von Leuten, ganz vorne zwei Buben, dann in zwei Reihen die Frauen, vorne sitzend, hinten stehend, in ihrer Mitte ein Mann mit wilhelminischem Schnäuzchen und ganz hinten sechs Männer in den für Sticker typischen kragenlosen weissen Hemden und dunklen Gilets. Es ist die Belegschaft der Stickerei Hartmann samt ihrem Patron, verrät die Bildlegende, publiziert im kürzlich erst erschienenen Begleitband «Die Tüchlebarone» des Textildruckmuseums Mittelweiherburg in Hard. Das Bild wurde um 1910 gemacht. Die Personen auf den Fotos sind bis jetzt noch nicht identifiziert. Es könnte durchaus sein, dass Ihr Grossvater abgebildet ist. Können Sie das aufgrund vorhandener Fotos aus ihrer Familie herausfinden?, schreibt die freundliche Gemeindearchivarin im Begleitmail zu ihren Funden. Der Enkel bedauert, das dürfte schwierig sein, wie kann er da mithelfen, wo nicht ein einziges Foto seines Grossvaters aufzutreiben ist. Dann aber lässt das Bild ihm doch keine Ruhe, es könnte ja tatsächlich sein, ja, es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass der Grossvater hier in der Reihe stand, unerkannt auf dieser Fotografie, mit ihrer kolorierenden Bildlegende, die den Stickern eine Würde zuschreibt, die sie im Leben nie erfahren: Den in der obersten Reihe stehenden sechs Stickern […] sind der Berufsstolz und das Selbstbewusstsein ins Angesicht geschrieben, haben die Herausgeber getextet. Systematisch sucht der Enkel nach Gesichtszügen seines Grossvaters, der dritte könnte der Gesuchte sein, nein, eher der zweite von links, mischt sich später seine Frau ein, nachdem sie ein paar Bilder seines Vaters hervorgekramt und zum Vergleich vor dem Bildschirm ausgelegt haben. Dann schreibt er nach Hard sein Bedauern, er könne bei der Identifikation nicht mithelfen, und bedankt sich umso mehr für die Mühen und die anderen Funde.