Czytaj książkę: «Голое поле»

© ООО «Литературная матрица», 2024

© ООО «Литературная матрица», макет, 2024

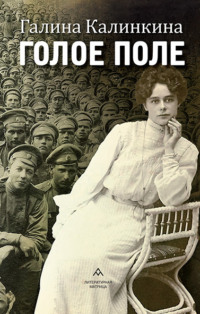

© А. Веселов, обложка, 2024

* * *

Часть первая. «До». 1905, 1912–1914

Начальнику хора.

День дню изливает речь,

и ночь ночи возвещает знание.

Пс. 18:1, 2

Сквозняки

«Г.И.Х.С.Б.п.н.

Отставка – слово хлесткое, как пощечина.

Фиаско случилось третьего дня. Князь в полуобмороке, княгиня в гневе. Застали. Уличили. Очнувшийся князь хотя и похохатывал в “нахмурившиеся” усы, а веско пожурил на виду у всех. Княгиня грозилась удалением из дворца, топала ножкой. Ножка княгини – чрезвычайнее “хмурых” усов князя.

Я попал впросак по рассеянности, сдав очередную порцию переписанных летописей дома князей Ю. вместе с листиком собственных мемуаров. Мемуары пишу не о прошлом, а о будущем. Самолично, получается, отдал в чужие руки улику против себя. Князь покривился, тяжело задышал, как при грудной жабе. Дал назидание – не марать бумагу ерундой. Князь пофыркал, понадувал щеки и нарек мне кличку – Мистик. Отпрыски князя, младшие Ю., мимо гарцуя, а наследники именно что гарцуют по дворцу, третий день подряд громко шепчут под дверью секретарской: “Мистик” и, перехихикиваясь, галопируют далее.

Сносить насмешки не сложно и даже душеполезно. Сложнее оправдываться, попадаясь на глаза княгине. Княгиня и прежде иронизировала над моим видом и запрещала представать перед визитерами. Князь же, бывало, нарочно приоткрывал дверь секретарского кабинета, когда вел важный разговор тет-а-тет с приглашенным лицом. Я стенографировал беседу и по окончании в точности переводил курсивную скоропись. Князь был удовлетворен, как, впрочем, и всегда оставался доволен моею работой над родословной, историческими опусами рода и воссозданием семейного архива.

По недосмотру вышел такой коленкор – лист моих мемуаров затесался в штудию о княжеском гербе. Лев, баран и крокодил – как символы родовой геральдики – излагались штатными историками, я же лишь переписывал обветшавшие от времени свидетельства. Странности за собой заметил спустя время, возможно, лишь с третьего раза “их приходов”, не понимая природы будоражащих мыслей. Я погружался в рассуждения о возникновении античной короны на гербе Ю., а передо мной настойчиво вставали древние монахи. И вот, при третьем явлении “черных ряс”, молчащих поблизости, знание вошло в меня. Я изумленно разобрал: видения касаются и моего рода, не одного княжеского. Те монахи держали в пещерах “несговорчивый кабинет” и почту. Постепенно видения “несговорчивого кабинета” и пещер отходили, а их место прочно занимала голова незнакомца. Голова не отрубленная, но отделенная от тела. Голова все более волновала меня вопросом: чьему телу она принадлежит. Тому самому волнению и поиску ответов я и посвятил страницу княжеской гербовой бумаги, в чем уличен и за что, собственно, припечатан “Мистиком”.

Сквозняк подшутил, украв бумагу. Сквозняки тут нешуточные. Сама секретарская комната – квадратный мешок без окон, аршина1 в четыре с половиной, два на два. В ней умещается бюро со столешницей – моя конторка, table-desk с полками для книг, свечей, лампы. За скамеечкой для ног громоздится пароходный комод-сундук. От стула, обитого кожей, остается с трех сторон всего каких-нибудь с пол-аршина до трех дверей, ведущих в Гобеленовую гостиную, Буфетную и на площадку к парадной лестнице. Вот из-под тех трех дверей несет холодом так, что я в первую же зиму заработал ревматизм.

В дом Ю. я попал по протекции моего давнего приятеля, тоже письмоводца с виртуозным каллиграфическим почерком, который был перехвачен другим знатным домом. Приятель сулил мне большую выгоду и верное жалованье на служении у Ю. Но, положа руку на сердце, старый плут с легкостью переуступил тутошнее место из-за слухов о крутом нраве хозяйки. Что ж, в моем возрасте и положении не до сомнений; я согласился немедля и с трепетом ждал ответа с Рождества до Крещенья. Получив место в апогей крещенских морозов, в ту первую зиму в секретарской комнате без печи я и заработал себе “утиную спину” – ревматическую лихорадку.

Теперь вынужден и летом передвигаться по столичным улицам и набережной Мойки в чесучовой крылатке. Даже в летний зной в кабинете, сплошь обшитом иберийским дубом, облачаюсь в свой “поморский” наряд: валенки и фуфайку на колонковом меху. Оттого, должно быть, княгиня и запрещает нос показывать перед гостями. Накануне вечером юбки княгини шуршали особо сердито. Она ожидает модную портниху из самой Москвы. Мне велено не высовываться из кабинету. И зачем подобные строгости? Где секретарская и где комнаты княгини. От парадной лестницы с ее бессмертными сквозняками до будуара хозяйки можно идти полдня, фланируя. Правда, гарцующие наследники преодолевают дворцовые расстояния быстрее.

Отставка, предстоящая отставка – вот что истинно волнует меня. Нож гильотины занесен над моей шеей. Домашних придется уведомить о грядущем безденежье.

И подпишусь для соблюдения – р. Б. Дормидонт и добавлю, пожалуй, – Мистик. 1905 год от Р. Х.»

1. Закавыка

Острый глаз обывателя давно приметил одну закавыку: во всяком новом храме в первых покойниках самому храмоздателю быть. Та же молва идет и про психлечебницу: кто доллгауз2 вывел, тому вскоре и ума лишиться. Выводил, к примеру, зодчий венцы особой врубкой «в лапу», «в обло» или «в шип», покрывал крышей, завершал стройку. Венец – всему делу творец, как известно. Заселялась возведенная «психиатричка» помешанными, да глядь, тот же мастеровой возвращается: запил трезвенник, трясущееся помрачение на него нашло. И вот попадает сам мастер в «свою» больничку одним из первых ее насельников.

Семья Вепринцевых, доктор Арсений Акимович – специалист по нервным расстройствам – и дочь его Евгения Арсеньевна, въехала в новое здание Преображенской психиатрической больницы до завершения отделочных работ. Благо квартира доктора – в четыре просторных и светлых комнаты – оказалась готовой прежде прочих служебных помещений. Доктору-вдовцу и дочери – взрослой девице – как нельзя кстати пришлось переселение из доходного дома Телешёвых на Покровском бульваре во вновь открывшуюся лечебницу Преображенского Камер-Коллежского вала. Доктор через повышение по карьерной лестнице обрел возможность оставить на Покровке боль недавнишнего своего вдовства. Дочь поддержала отца в переменах – и ей семикомнатная квартирная тишина без маменькиного заливчатого смеха казалась казематом похуже психбольницы, куда нынче отец определен смотрителем и главным врачом в одном лице.

По окончании стройки «психиатричка» должна принять от города пациентов на двадцать пять коек, а смотритель – нанять персонал в девять штатных единиц: ординатора, старшего ординатора, трех сестер милосердия, санитарку, кухарку, сестру-хозяйку и коменданта. Новое дело всегда начинать приятно: сами стены со свежим рапсово-песочным колером поддерживали гамму солнечной, задержавшейся в городе поздней осени. Все бы ничего, да стройка вдруг остыла. Тут-то и прояснилась причина остановки, та самая треклятая закавыка – архитектор проекта Кекушев внезапно исчез. К концу недели отыскался, сказался больным. И слухи поползли от разнорабочего до попечителя; в досужем разговоре мелькнуло заморское словечко «делирий»3. Разобрать латынь – delirium tremens – тут мог один доктор Вепринцев. Собственно, он и обратил внимание застройщиков-попечителей старообрядцев Хлудовых-Малышевых и родни архитектора на опасность проявлений недуга – трясущееся помрачение и сонное рассеяние может быть губительно для самого делирика и для окружающих, если, конечно, слухи сколько-нибудь основательны. Кекушева предложено поместить в выстроенный им доллгауз.

Червонное солнце осени 1912 года упрямо выкатывалось на весь световой день, отсвечивая, как золото высокой пробы, тускнея до черноты в долгие ночи. Осень затягивалась. Календарная зима подступала, а признаков ее в Москве нет как нет. Улицы наряжены багрянцем и бутылочного стекла зеленью удержавшейся не ко времени листвы. Трамваи – механические телята – резвятся, переговариваясь колокольцами при встречах. Город перестал обсуждать скандал в гучковской Думе с очередной выходкой Распутина. И оглушительный проигрыш российской футбольной сборной в пользу немецкой сборной – знак ли, знамение? – город тоже перестал обсуждать. И долго помнившийся званый обед для британской миссии в доме у «сахарной головы» Харитоненко на Софийской набережной кончил волновать москвичей невиданным размахом, оркестрами в каждой приемной, балетным дивертисментом, гирляндами цветов из Ниццы. Город поумерил свое любопытство и притерпелся к необъяснимо экстравагантным, долетающим из столицы, хроникам правящей императорской семьи. Город упивался последним щедрым солнцем осени и углубился в свои насущные заботы, в свое неверное, непрочное обывательское счастье.

Арсений Акимович Вепринцев воевал сразу на двух фронтах: с застройщиками-попечителями Хлудовыми-Малышевыми и с руководством главка – другой Преображенской больницы, что на Матросской Тишине, откуда, собственно, ушел на повышение в малую Преображенскую. Но из соседнего беспоповского монастыря поблизости от староверского кладбища и с Матросской Тишины получал одни обещания, а дело не двигалось. И если в завершении ремонта, обустройстве больничной территории доктор Вепринцев надеялся на собственного племянника, выписав того к себе из «бурсы», то с подбором подходящего персонала перспективы стояли неважные. Доктор хлопотал, бранился, нервно тыкал в предметы и в сырую почву тростью, добиваясь решения нерешенного на бесконечных переговорах – ах, сколько же мы все разговариваем! Но дочери за вечерним чаем докладывал: как он счастлив теми хлопотами. Ну или почти счастлив, потому как безоговорочного счастья, овдовев, не мог более иметь ни от профессии эскулапа, ни от вида выросшей форменной красавицей – в мать – дочки, ни от червонного московского солнца. Поиздержавшиеся на оплате модного архитектора Хлудовы с Малышевыми зажимались в расходах, отказываясь уступить подряд новому мастеру, надеялись на возврат в дело Кекушева после выздоровления. Старинная лечебница на Матросской Тишине вербовала работников в новую лечебницу – свой филиал – да все как-то мимо: слали неопытных, а в особых заботах «желтого дома» надобно сыскать бывшего в случае, то есть обладающего нужной практикой.

Шансы на удачное разрешение проблем выросли с переездом на Преображенский Камер-Коллежский вал племянника доктора по крымской родне – Валентина. Недавний московский житель и ныне слушатель Школы десятников4 – Валечка Петров – из шумной «бурсы», предоставлявшейся иногородним, был выписан дядей в четырехкомнатную квартиру при лазарете. Но и с того момента дела больничного хозяйства на улучшение не пошли; Валентин оказался приятным в общежительстве, но совершенно бесполезным по практической части в силу личной романтической рассеянности и неприспособленности к строительно-ремонтным вопросам.

Женечка Вепринцева упивалась обустройством нового дома, присутствием брата, доброй души ее детства и ежегодного отдыха с маменькой в крымском Партените, нарадоваться не могла золоту солнца поздней осени. Женя драпировала окна «свежими» гардинами, перешивала старые льняные чехлы на новую казенную мебель. Образцы и примеры она перенимала на курсах Модельного агентства мадам Ламановой, недавно переехавшей в собственный дом на Тверском бульваре. Женечка бегала по выставкам и художественным ярмаркам. И с некоторым трепетом ожидала конца отцовым хлопотам. Полная готовность больницы означала скорый приезд психических больных.

1905. Белошвейка

«Г.И.Х.С.Б.п.н.

Вынужден отозвать недавнее утверждение о катастрофе. Отставка отменена. И я, опасно манкируя прямыми обязанностями, к стыду своему, вновь утекаю в прошлое. Отчего нас всех так тянет в прошлое? Оттого, что мы его жители. Мы живем, полагая себя в настоящем. Вот тут позволю себе улыбнуться. То прошлое, о котором нам известно – есть наше отдаляющееся во времени настоящее. Истинное прошлое – лишь то, чего мы не знаем. Что было до нас. До прабабок и прадедов. Прошлое – та ткань бытия твоего рода, куда не дотягивается твоя память. Прошлое – есть смерть. А смерть – это насовсем. Смерть – наша родина, оттуда мы все пришли. Родина – не территория, не надел отмежеванный. Родина – небытие, иной мир, где каждый подсудимый и каждый той земле иностранец. Где каждый под судом и каждый без корней. Где каждый приперт уликами и каждый лишен последнего слова. Все нами сказанное на земле не поменять. Небытие и есть прошлое. Туда и идем – к себе возвращаемся. На родину. С первого дня жизни.

Впрочем, не пора ли приступать к переписи податной бумаги рода князей Ю. в “Бархатную книгу”? Нет-нет, официальные бумаги подождут, тем более они давно поданы, лет двести назад. Переписать можно и позже. Я же вновь о монахах, о разделенной с телом голове, о столичной швее, о ножке княгини. В моих мемуарах видения перемешаны с реальностью. В прошлый раз, когда надо мной “свинцовой бабой”, рушащей каменные стены, нависла отставка, я попал в ситуацию, более осложнившую мою судьбу в княжеском доме. Сквозняки все-таки подшутили надо мною, когда один из листов, ни при каких обстоятельствах не долженствующий попасть в чужие руки, нырнул-таки в дверную щель и был слизан коварным языком ветродуя. Я буквально гончей понесся за ним, выскочив из секретарской и позабыв о ревматических болях. Спаси Христос, к первому часу пополудни никого не было поблизости, хозяев не застать бодрствующими в такую-то рань. Лист я догнал на площадке мраморной лестницы, ловко ухватив за уголок. Но, разгибаясь, приметил на ковре подол шемизетового платья. Княгиня! Мгновенный прострел в поясницу, как меткий выстрел на дуэли. Но нет. Передо мной стояла миловидная в своей свежести, хотя и не в принятом образце красоты, дама. Скромно одетая, с точеной фигурой севрской статуэтки. Отчего же одна, без сопровождающих? Вероятно, прислуга также сочла ее излишне простоватой и не удостоила вниманием, проверив лишь дату приглашения и бросив на произвол судьбы. Упрятав свою улику в карман, я вполне себе свободно разогнулся и почувствовал, как опоясывающая боль отпускает, – обознался, не хозяйка. На мою улыбку дама откликнулась ответной улыбкой, меняющей ее внешность в лучшую сторону. Мы разговорились.

Оказалось, она и есть та самая модельерша из Москвы, где имеет свое агентство в доме Адельгейма на Большой Дмитровке. Такие подробности не поразили меня, поскольку Дормидонт к своим семидесяти годам никогда не покидал столицы и с московской географией незнаком. Хотя и догадался по довольному виду гостьи, что название дома и адреса многое значили для нее самой. Увлекло же другое, столь заурядная внешность наверняка скрывает незаурядную судьбу – иначе не быть бы приглашению в дом Ю. Что тут же и подтвердилось, когда моя собеседница попросила препроводить ее – поставщицу Двора Ея Императорского Величества Александры Федоровны – к будуару княгини. Наша беседа длилась не менее четверти часа, пока мы неспешно прошли в дальнюю часть дворца. Мне представлялось, что лучше оставить гостью в Белой круглой гостиной или у Фарфорового будуара, а самому ретироваться в секретарскую. Но разговор с визитершей о московских привычках чаепития, о январских событиях кровавого начала нынешнего года, о премьере постановки “Женитьба Фигаро”, о восстановлении имени святой Анны Кашинской – двоеперстницы, прежде обвиненной в отсутствии святости, столь очаровал меня располагающей манерой моей визави вести светскую беседу, что я утерял бдительность. У Персидской гостиной путь нам преградила хозяйка. По тому, как любезно княгинюшка в присутствии гостьи похвалила меня за сопровождение и как глянула на мою фуфайку, я тотчас понял: отставка грозит мне с большею силою. На мою седую голову с размаху несется “чугунная баба” судьбы и неясно, не разорвется ли мое бедное сердце к утру.

Для соблюдения подпись —

р. Б. Дормидонт-Мистик, 1905 год от Р. Х.

И допишу, пожалуй.

Той же ночью в беспокойных снах милая белошвейка, мадам Ламанова – поставщица Двора Ея Императорского Величества – привиделась мне в тюремном каземате под конвоем двух серошинельных кинокефалов5 с нелепыми красными звездами на шлемах, а потом и вовсе во вздорной ситуации: собирающая оброненные узелки на входе в театр. Воющие сирены. Окна в белых крестах. Театр, где она прежде служила старшей костюмершей, оказался пуст, персонал его вывезен из осадного города. Костюмершу забыли. Последний узелок с пожитками она так и не подхватила, да и остальные с иголками, наперстками и катушками просыпались по ступеням из холодеющих пальцев».

2. Триумвират

В Школе десятников при Императорском Русском техническом обществе тройственный союз: Удов, Петров и Тулубьев – как-то сразу признали за самоопределившуюся, отдельную силу и на первом году обучения привычно не удивлялись их всегдашней спаянности. Троица все решала сообща, делила на троих, отвечала за все втроем. Порядки в самой Школе десятников установились доброжелательные, без всегдашних лицейских и гимназических несправедливостей, подначиваний, подтруниваний. Тут учился взрослый люд: от двадцати одного года до тридцати лет, отчасти успевший потрудиться на стройках или имевший опыт и знания из архитектурной сферы. Обучение шло два года с практикою в два лета подряд.

Первый год троица отучилась, прошла летнюю практику и переводные испытания. На втором году осталась учебная сессия с ноября по апрель, а там дальше летние работы и для выпускников – экзамен на диплом десятника или техника-архитектора. И – воля-вольная на дороге в профессию: хоть в градостроители, хоть в десятники горного или лесного дела. Десятник – ставился начальником на стройку, различал работников первой и второй руки, умел составлять договоры по сдельной сетке; вел табельный учет. Техник-архитектор выпускался специалистом с дипломом на право открытия конторы собственного архитектурно-строительного агентства.

Инспекторами по учебной части и профессурой Архитектурного общества читались в Школе специальные дисциплины: геодезия и топография, основы техники безопасности, подача первой помощи, черчение, рисунок, начертательная геометрия, механика, физика и Закон Божий. Отдельно, спецкурсом, изучались архитектура, горное дело и лесное хозяйство. У троицы и тут дела обстояли лучше некуда. Валентин Петров лучше друзей рисовал, Родион Тулубьев преуспевал в математике, черчении, механике, Филипп Удов обгонял двоих товарищей во всем: бывают такие люди, каким всякое дело легко дается. Филиппу важно быть первым, оправдывать ожидания семьи и учителей. Какая-то непознанная сила изнутри подгоняла его к первенству и совершенству. И даже внешне все трое походили друг на друга, ну в возрасте и росте уж точно – каждому по двадцать два, родились в один год, при Александре Миротворце. Все выше среднего роста, но телосложением отличались: самый щупленький и чуть косолапый Валентин, жилистый и плечистый Родион, идеально сложенный, «Адонис»-Филипп. Троица неизменно вызывала внешний интерес прохожих, зевак, всех тех незнакомых, кто привычно не соприкасался с тройственным союзом из Школы десятников дома Лисснера в Крестовоздвиженском переулке.

Первыми, прошлой весною, познакомились Валечка и Филипп, а в начале того лета – Валечка и Родион. И, понятное дело, Валентин Петров свел Удова и Тулубьева. Поначалу у Филиппа и Родиона отношения складывались туго, с медленно-испытующей силой, с оглядкой и оценкой, и когда они оставались вдвоем, то особо и не разговаривали, делились чертежами или записями лекций. Оба оттаивали лишь в присутствии Валентина. Со временем и между двумя Валечкиными друзьями установилась та же любовь, что он чувствовал к каждому из них. Петров ценил Удова за тягу к высокому полету, ко всему новому и экстравагантному, за артистичность и чувственность, Тулубьева – за отзывчивость, цельность и надежность; они же своего товарища ценили за философские взгляды и трогательную набожность. За Валечкой Петровым как-то само собой закрепилось прозвище Апостол Петр. Удова за внешность прозывали Адонисом. Лишь Тулубьев обходился без прозвищ. Все трое ходили в первых учениках: Тулубьев добивался звания настойчивостью и часами сидения в библиотеке или чертежной, Удов – хватая знания на лету, по верхам и всегда удачно выкручиваясь, Петров – подтягиваясь за обоими друзьями. Жизнь наполняла их дни счастьем мужской дружбы, получения дельной профессии и поиском смыслов всему существующему рядом.

Все свободное от Школы десятников время друзья проводили вместе, таков уговор. То Родион вел всю компанию смотреть недавно открытый трехпролетный Бородинский мост через Москву-реку. То Валечка тащил всех в Сокольники исследовать барабаны черных главок на стройке Кедровской церкви с неправильным алтарем – на юг. Или зазывал в Звенигород поклониться мощам Саввы Сторожевского. Но чаще увлекались разными затеями Филиппа, закопёрщика компании, и попадали то в кордебалет, то в полуразрушенный некрополь, то в зоосад, то в чужой палисадник с недозрелыми яблоками и едва уносили ноги от спущенных цепных псов.

Однажды привычное согласие нарушилось: Валентин попросил помочь дяде в ситуации с исчезнувшим архитектором и неоконченным ремонтом. Собирались втроем после занятий с Крестовоздвиженского съездить на Преображенский Камер-Коллежский, но добрались туда двое: Валя и Родион. Филипп оправдывался необходимостью быть за городом.

Наемные работники который день табашничали у левого, с поворотом, крыльца «психиатрички», нежась в хрупком тепле червонной осени. Доктор Вепринцев, уходя утром и возвращаясь отобедать домой, внутренне возмущенный показным коллективным простоем, но совершенно не умеющий с ним совладать, проскальзывал по крыльцу, утыкаясь взглядом в собственную трость. С трудом преодолев ступени под нагловатыми взглядами, шумно выдыхал в прихожей: «Черт знает что такое». Сегодня доктор обедал в одиночестве, подавала нанятая третьего дня кухарка. Дочь с появлением в доме кухарки стала свободнее во времени и умчалась с подругой Зосей Бочинской – авиатрисой – за город, пользуясь последней предзимней благодатью природы. И, едва доктор поблагодарил кухарку за отменно приготовленные суп с клецками и тефтели в сметане, как через двойные рамы окон первого этажа углядел племянника с незнакомцем. Вокруг незнакомца собираются рабочие. Доктор даже привстал, отложил накрахмаленную салфетку. А человек в неглубоком картузе вымеряет широким шагом двор, указывает на кованую ограду ворот, калитку, круто разворачивается в сторону сада и монастырской стены, снова меряет шагами расстояние. Рабочие гуськом, как утята за мамкой-уткой, следуют за ним. И вся цепочка возвращается к крыльцу, а тот, в картузе, берет из фартука одного мастерового инструмент и закручивает кронштейн на зонтике входа. А ведь и верно, говорит себе доктор, ведь все видели болтающийся кронштейн – и никто не прикрутил на место. Простая мысль вдруг все поставила на места и успокоила: хозяина не было. А без истинного хозяина никуда, разве с головой в разруху. Да кто же таков? Да немедленно его нанять. Да скорей бежать через ручеек Хапиловки в монастырь, посылать за Хлудовыми, за Малышевыми – пускай в ноги валятся, пускай упрашивают и нанимают. Но бежать не пришлось, в столовую вошел племянник и попросил разрешения представить выглядывающего из-за его спины друга.

– Тулубьев, без пяти минут архитектор, – церемонно произнес Валечка.

– Входите, входите. Весьма кстати!

– Тулубьев, – представился гость, шагнув через порог и зажав картуз в кулаке.

– Доктор Вепринцев, Арсений Акимович, главврач, смотритель здешний. Обедать? У нас чудеснейшие клецки. Нет? Ну хоть чаю. А ты, Валечка?

– А я буду. И он будет. Это Родька от смущения. Мы после лекций прямо к тебе, дядя. Голодные, как Тантал.

– Распоряжусь. Секунду-с…

Профессор вышел к внутренней лестнице, крикнул вниз:

– Матушки, засамоваривайте!

Валечка приобнял друга.

– Ну чего стушевался, вот познакомлю тебя с сестрой и ее клецками.

– Нет, нет, дочь на каком-то модном митинге за городом, – вернувшийся доктор жестом пригласил за стол. – Обед отличнейший. Премного доволен кухаркой. У меня и комендант нанят. И сестра-хозяйка. А сегодня жду старшего ординатора с Матросской Тишины. Дела налаживаются. Может, и вы к нам? Мы бы уж расстарались с контрактом.

– Да я и без оплаты, диплома нет… – улыбаясь и усаживаясь за стол, проговорил Родион. – Хотя, поговаривают на Москве, Шехтель – архитектор без диплома, а какие особняки ставит.

– Вот, вот. Так что же, по рукам? Я вижу, у вас получается.

– Отчего же без оплаты, дядя? Твои Хлудовы прижимистые, да при деньгах. У староверов мошна тугая. А Родька за добавочный курс платит, он из десятников в архитекторы стремится.

– Вот бы и ты, Валечка, в архитекторы. Доходное дело, – напутствовал доктор.

– Навряд ли. Если б не они с Филиппом, я б из Школы десятников ушел – не по мне. Тянет меня куда-то… может, в учители?

– Позвольте мне все же вернуться к рабочим. По поводу колера поспорили. Боюсь, не то смешают. И быстрее бы красить. Вот-вот мороз ударит. Сегодня знаете, какой день? Родион-ледогон, стало быть, вот-вот льда дождемся.

– Вот ты, друг, молчальник великий. И я-то упустил именины, и Филипп! – совестил товарища Валентин.

– День не вышел. Айда со мной колер мешать, господин учитель.

После обеда и покраски оставшихся помещений доктор долго прощался с Тулубьевым, жал руку, с удовольствием вдыхал резкий запах скипидара, извести и чувствовал прилив неподдельной радости от сделанного дела, от легкости плеч. В сумерках проводил гостя до ворот, тут вспомнил о задержавшейся дочери и о запропавшем ординаторе из главной больницы. Вечно так в жизни: чистого счастья не бывает. Видно, для того, чтобы горечь добавляла неутоленности в нем.

В полночь Евгения вернулась развеселой и уставшей, а наутро встала рано и в добром духе. Валечка на весь день засел в бесплатной Морозовской читальне на Сретенском бульваре, готовился к испытаниям по геофизике. Доктор метался между кухаркой, комендантом и санитарками, которые то и дело жаловались на отсутствие чего-либо. Женечка с улыбкою следила за суматохой в доме и размеренностью вне его: поскольку, закончив отделочные работы в помещениях, рабочие перекинулись на обустройство территории двора и сада.

Ночью поднялся ветер. Последние листья сирени и тополей враз облетели. А следующим утром весь сад открылся новому дню припорошенным инеем – как покрытый белым цыплячьим пухом. Кухарка причитала «Родион тепло гонит вон». Высокий в картузе строго-настрого велел не открывать окон из-за недавней штукатурки и покраски. Женечка радовалась за отца – вот и мастерового толкового нанял. Потянуло на мороз. Солнце вмиг побледнело, выцвело. Скоро шубы надевать. Женечка загадочно улыбалась при воспоминаниях об увиденной третьего дня за городом лисьей шубе. И ни с кем теми воспоминаниями не делилась: ни с отцом, ни с братом. В комнатах пахло краской, снизу из полуподвала поднимались кухонные ароматы теста, свежего хлеба и пирогов с повидлом – запахи неуловимого течения счастья. Через свежую сдобу даже близкий приезд умалишенных не казался таким уж страшным.