Czytaj książkę: «Воспоминания жены советского разведчика»

Мои друзья не раз уверяли меня, что я пишу интересные и забавные письма и не менее интересно рассказываю. Настойчиво убеждали записывать все эти рассказы, упорядочить письменные опусы, т.е. практически написать мемуары. Я сначала решительно отвергала такого рода лестные заигрывания насчёт моих писательских талантов, потому что дружескую лесть нужно делить в несколько раз. Но чем чаще я слышала подобные советы, тем больше стала не сомневаться в их искренности. Решила так уж сильно не скромничать – а вдруг они всё-таки не ошибаются – поверить им, и кое-что записать на память. Ведь жизнь – это всего-навсего не очень длинная история, вот я и опишу свои маленькие истории. Наверное, это будет интересно вспомнить и перечитать самой, детям, друзьям-приятелям. И потом какой-то умный человек сказал, что если в голову постучалась хорошая мысль, надо впустить её, иначе она уйдет и постучится к кому-нибудь другому.

Думаю, что тяга к графоманству заложена в самой сущности человека. Люди уверены в своей гениальности и захламляют издательства бумажной литературой. Поду-у-у-умаешь, писать! Никаких проблем! Чем я хуже?! Хочу тоже присоединиться к обществу графоманов!

Но я нисколько не считаю, что мои скромные воспоминания о моей же жизни должны заинтересовать посторонних людей (очень хотелось вставить клише «широкий круг читателей»). Я действительно хочу освежить их в своей памяти, оставить на память своим родственникам, дать почитать друзьям, надеясь, что они меня не будут судить строго, тем более как настоящего писателя.

Мои воспоминания назвать и мемуарами будет неправильно, потому что писать мемуары «всё равно как показывать свои вставные челюсти», как сказал Гейне, а я, слава Богу, вставными челюстями ещё не обзавелась. Просто жизнь была интересная, разнообразная… Сколько людей, образов, событий… Логично всё это записать, пока есть возможность и память.

Кстати, лучше не обращаться к логике, потому что она наука странная, непредсказуемая, и может путем своих логических умозаключений прийти к совершенно абсурдному выводу: самолет имеет крылья, нос, хвост, следовательно, самолет – птица; пингвин не умеет летать, следовательно, пингвин – не птица. Недавно, мой знакомый приятель-врач сказал, что у маньяков самая непредсказуемая, но железная логика. Далее: творческим натурам: художникам, писателям, актерам, философам присущи метания, стрессы, комплексы… Качества же моего характера напрочь исключают меланхолию, депрессию и гиперчувствительность. Следовательно, я – не творческая личность… Ми-и-и-нуточку!… Несмотря на явные признаки отсутствия у меня тонкой душевной организации, присущей творческой личности, я с юности тяготела ко всякого рода непрактичным и ненужным занятиям: рисованию, сцене, путешествиям, изготовлению всякого рода забавных и милых вещиц, писанию стихов и прозы. Вещей, которые при нашем урбанистическом существовании не дают вроде бы никакой сиюминутной выгоды и уж тем более пользы, но приятны для души. Но неужели все, что мы делаем, должно обязательно иметь практическую цель? Неужели вся наша жизнь – всего лишь цепь обыденных унылых обязанностей? Нет, я не согласна! Мои занятия в изостудиях, драматических же студиях, сочинение сценариев к проведению праздников как дома так и на работе (да еще в стихах!), встречи с интересными людьми приносили мне огромную радость, удовольствие и даже гордость… Наконец-то! Выбралась! Всю эту логическую цепочку выстраивала, чтобы доказать, что, вполне возможно, я являюсь творческой личностью и имею моральное право написать подобные воспоминания – мемуарную прозу. Ура!

Однако сразу предупреждаю: особой сюжетной линии, строгих канонических писательских законов ее построения не будет. Я ведь не училась в литературном институте и правил написания литературных опусов не ведаю. Скорее – это описание того, что сохранила моя душа, если хотите, моя эмоциональная память. Описание такое, как если бы я все рассказывала устно.

Надеюсь, что это как раз и будет интересно всем читающим, а не только близким, которые знают мою, иногда не к месту, восторженную и непредсказуемо разбросанную манеру изложения, вдруг неожиданно далекие отступления от темы. Никаких претензий на душевно-стилистические порывы не обещаю: пишу, как говорю, что помню и как помню, просто личные наблюдения и мнения, не претендующие на непогрешимость выводов.

Когда же я стала излагать свои воспоминания на бумаге, вдруг поняла, что рассказывать гораздо проще, чем описать то же событие. Писательство, оказывается, довольно трудоемкое дело. Вот уж правда – мыслям просторно, словам тесно – хочешь написать одно, другое, третье, а эти самые мысли разбегаются, торопятся вперед и вперед раньше написанного. Еще раз подтвердилась банальная истина, поверяемая на практике самими пишущими: речь – сын мысли, а уж письменная речь – это нелюбимый пасынок устной речи, где интонация, жестикуляция так разнообразят и дополняют речь, что иногда можно обойтись без слов, многое можно понять от интонации, усмешки, полунамека. Словом, иногда можно отпустить эмоциональные тормоза. Письменная же речь, особенно печатная, более осторожна и сдержанна. Впрочем, мне кажется, что некоторые современные писатели-профессионалы иногда пишут вообще без тормозов и «без башни».

Так что, если хочешь донести до читателя свои опусы и интересную мысль, ищи нужные слова, образы, выражения, не пиши сразу первое попавшееся слово, вдруг придет более интересное, ёмкое. Правда, при этом можно впасть в красивость, приглаженность фразы, но мне такая вещь не грозит: частенько я говорила то, о чем можно было бы промолчать или сказать более мягко, не иронизируя, чем я частенько грешу, не так безапелляционно, хотя, видит Бог, я никогда не старалась навязать кому-то свое мнение. Видимо, в моей устной речи иногда наблюдались форсирование голоса и оттенок поучительной интонации педагога, которые я упорно старалась искоренить, но так до конца и не преуспела в этом. Как хорошо, что в письменном виде таких недостатков учительской категоричности заметно не будет!

Странная штука память – по непонятной причине вдруг точным образом представляется, вспоминается давным-давно забытое. В детстве нас очень многое впечатляет, тем более что детская память цепкая. Взрослые, разговаривая, не обращают внимания на вертящегося рядом ребенка – что он поймет и тем более запомнит! Ан, нет… запоминают, а потом и понимают. Что-то даже случайно увиденное и услышанное западает, остается на подкорке или в подсознании, не знаю, как это определяют психологи. И вот даже через десятки лет это мимолетное впечатление может проявиться самым ярким и непредсказуемым образом.

Взрослым людям со взглядом в обратную перспективу детство, юность кажутся более романтичными и счастливыми. Какое странное и хитрое свойство человеческой памяти: невинно забывать, отфильтровывать все неприятности и оставлять лишь розовые тона! В прошлом всё кажется прекрасным, а обиды и неприятности незначительны и исчезают до полного растворения. Конечно, я не идеализирую прошлое, но все равно вырабатывается подсознательная амнезия ко всякого рода неприятным воспоминаниям военных и послевоенных лет: ржавые селедочные головы и отношение к ним как к пикантным соленостям; молодые цветы акации, поедавшиеся в виде сладостей каждую весну; первые листочки щавеля на любых солнечных пригорочках, тоже съедавшиеся, как только-только они проклюнутся летом (детский организм требовал витаминов!). Или нательное белье, носившееся месяцами, т.к. для стирки не было ни мыла, ни самих сменных трусиков и маек. Что касается подножной растительной пищи, которую мы, дети, находили даже в городских условиях, то они были такими витаминизированными чистыми добавками, что укрепляли иммунитет, устраняли необходимость посещать стоматолога до зрелого возраста. Правда, и травки были чистые, непропитанные отходами промышленных предприятий.

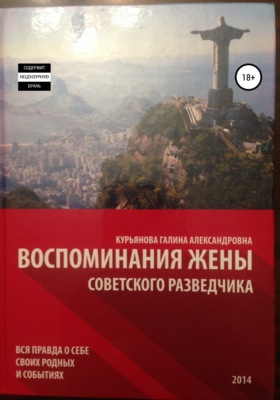

Буквально с 16-17 лет я уже была самостоятельным человеком и более 2-4 лет на одном месте не жила и не работала: Ростов, Азов, Новочеркасск, Москва, Белоруссия (Щучин, Гродно, Минск), Бразилия (Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Бразилиа и др.), Перу (Лима и др.), Гавана и опять Москва. И потом деревни в глубинке Рязанской и Владимирской областей, где я с интересом и, удивившим меня саму, азартом приобщалась на даче к жизни в сельской местности, к жизни ее обитателей, их отношению к «городским» и вообще «не нашим».

Итак, РОСТОВ-город – Ростов-ДОН синие звёзды-небосклон…, город моей юности и детства.

Датой основания Ростова считается 15 декабря 1749 г. Еще Петр I во времена азовских походов обратил свое царственное око на урочище «Богатый колодезь» в устье реки Темерник. Это было стратегически очень удобное место для постройки форштадта – заградительной крепости от враждебных соседей.

Так вот, как раз в 1749 г. повелением государыни Елизаветы Петровны в устье р.Темерник – потом уже уничижительное ныне несуществующее Темерничка, а ныне вообще несуществующее, т.к. остатки этой речушки заключены в бетонную трубу – учреждена Государственная Таможня. А в 1761-1762 гг. на нагорном берегу Дона, почти у впадения его в Азовское море, заложили военную крепость им.Св Митрополита Дмитрия Ростовского и Ярославского, о чем большинство юных ростовчан уже возможно и не знает. Рядом с крепостью и двумя слободами вокруг нее, как обычно возникали поселения – пришлый люд тянулся под защиту сильных хозяев. Здесь впоследствии и вырос большой торговый город Ростов-на-Дону. Даже граф А.В.Суворов был однажды комендантом этого города-крепости.

Через 8-9 лет после закладки крепости и уже четко выраставшего города восстановились и отстроились гг.Азов и Таганрог.

Непосредственно как город, Ростов стал строиться на правом берегу реки Дон, и по указу Александра I в 1807 г. был включен в состав Области войска Донского и стал называться «воротами Северного Кавказа».

С одной стороны в город потекли люди с севера, из средней полосы России, с другой, с юга, подтягивались коренные, но неудачливые жители Кавказа. Как обычно, кавказский люд искал более обеспеченной и спокойной жизни среди невраждебного и простодушного славянского населения. Оба потока сталкивались в Ростове, оседали там и ассимилировали. Особенно много было притесняемых местным населением переселенцев-армян с Крымского полуострова. Они основали рядом с городом поселение Нор-Нахичевань. Царица Елизавета официально закрепила его за армянским населением. За этот жест великодушия армяне очень чтили и уважали матушку-Елизавету.

Потом поселок официально стал одним из районов города и до сих пор гордо именуется Нахичевань.

Река Дон медленна и плавна в своем течении. Иногда кажется, что вода вообще не движется и на своих длинных перекатах тягуче-медвяна. Недаром Дон называют «Тихим». Здесь действительно почти не бывает грозных ураганных ветров и высоких волн – спокойно, уверенно, с достоинством катит свои воды Тихий «Дон-батюшка». Только иногда чуть заволнуется река, чуть заплещется, а там, глядишь, опять безмятежен Дон.

При раскопках у донских станиц, там-сям, археологи находят золотые подвески, серьги, гривны, бусы, монеты. Ученые определяют эти вещи как греческие. В Приазовье тоже находят плитки с греческими письменами, а на глиняных и золотых сосудах – изображения из греческой мифологии. Дон был известен грекам задолго до Рождества Христова. Здесь, в его степях, жили тогда полудикие люди (полудикие, конечно, для греков) – скифы и сарматы. Вот с ними-то, «полудикими», и не гнушались вести торговлю «цивилизованные» греки. Они называли Дон Танаисом. В низовьях его, недалеко от устья речушки Мертвый Донец, был г.Танаид. Бескрайние донские степи назывались в те давние времена просто Поле. Духмяное высокое разнотравье пронзительно пахло донником, чабрецом, полынью и могло укрыть коня вместе с всадником.

Такие завидные земли не могли оставаться без завидущих глаз и загребущих рук: скифов вытеснили хазары, пришедшие из Азии, хазар – печенеги, печенегов – половцы. Никогда-никогда, наверное, людское завистливое племя не сможет не пытаться захватить у своего собрата землю, руду, нефть, удобное жилище, красивую женщину! Вся история человечества – это состояние страсти, подпитываемое желанием приобретения, присвоения, захвата, в общем «прихватизации».

Во время этих набегов людей славянского племени стали называть Русью, которые тоже были непромах что-нибудь прихватить. Они стали строить в Поле свои поселения или города (город – заградить, огородить, утвердить (твердыня), защитить в конце концов) к западу от Дона. Однако не скоро славяне попали непосредственно на Дон. Страшные татарские орды заполонили донские степи. До настоящего времени сохранились развалины татарских становищ и мечетей, например, у Глазуновской и Каменской станиц Донского округа. Двести лет тянулась татарская неволя. И вот за эти 200 лет на севере Дона зарождалось и крепло сильное русское княжество Московское.

А во время владычества татар бесшабашные смелые одинокие люди бежали на Дон, терять им нечего. Они сбивались в гурты-ватаги, силою удерживали свои поселения, удачно обороняясь от татар, а то и сами на них нападая. Словом, заявляли о себе. Их называли казаками. Об этимологии этого слово позже.

Только в 1811 г. началась плановая застройка города Ростова, но почти до 1900 г. он был уездным и упоминался в современных документах того времени как «город небольшой». В это время у ростовчан появился и свой герб, на первый взгляд очень своеобразный… Тогда Ростов был под эгидой Войска Донского: боевой щит разделен вертикальной полосой на синее и красное поля. На синем поле сама старинная крепость, а на красном фоне казачий кафтан с «шишаком», с копьями и булавами, причем эти копья расположены таким образом, что на первый беглый взгляд кажется, будто на гербе изображен подгулявший казачок на заплетающихся кривоватых ногах. Ну, в геральдике я не разбираюсь, судить старинные гербовые рисунки не могу, однако честно: сразу не разберешь, что же или кто изображен на гербе моего родного города…

Один из форштадтов крепости города – Доломановская слободка. Её название уходит во времена турок: «doloma», «dolma» – конная одежда янычар, крымских татар «dola» – окружать, закутывать. Потом уже доломан стал изысканной гусарской курткой. Доломановская Слободка тоже стала одним из самостоятельных поселений бедных крестьян и искателей приключений, как раз то место, где 8 февраля, а вернее в ночь с 7 на 8 (в метрике написано «седьмое», а в паспорте «восьмое») 1937 г. я и родилась. Это произошло в роддоме, находящемся на пересечении Доломановского переулка и Седьмой улицы, впоследствии улицы Катаева. Вообще этот район именовался Нахаловкой, а потом же, после войны, его переименовали в благообразное чинное название Новое Поселение. Нахаловками, в принципе, всегда в России назывались земли в черте городов, занятые самозахватом: за ночь возводилась самостроем часть дома, но непременно с печью и трубой под крышу. Это уже был «очаг», который полиция не имела права разрушать. Вот так и в Ростове появилось свое Новое Поселение, место моего рождения. И как раз в этот год, 1937, город стал центром Ростовской области, так что я родилась пусть и в небольшой, но все же столице. Полноценный же статус города Ростов получил еще в 1806 г. и к середине ХIХ в. «город» стал насчитывать аж 14 улиц!!! Но был в основном одноэтажным и только где-то в 1906 г. было разрешено строительство 3-4 этажных домов. Получается, что сам по себе Ростов еще молод как город (в настоящее время уже двухмиллионный). Города с таким населением в России считаются небольшими.

На постоянное место жительство прибывали люди самых разных национальностей: русские, армяне, греки, грузины, евреи, татары, украинцы и даже монголы. Сформировался особый менталитет, характер ростовчан или, более правильно, ростовцев – предприимчивость, граничащий с жуликоватостью, демократизм, отсутствие национализма и местный квасной патриотизм – «мы де ростовчане!!!».

Я иногда посещаю свою историческую родину и с ностальгией замечаю, что город становится «как все»: исчезает провинциальный налёт и особая милая самобытность «ростовцев». Что касается первой важной особенности характера, предприимчивости, то ко мне она, увы!, никакого отношения не имеет, особенно в денежных делах – обычно они заканчиваются полным фиаско. Другие же свои начинания я стараюсь упорно, если не сказать упрямо, доводить до логического конца. Вот если уж упрусь головой в стену и твердо убеждаюсь – дальше никак не пройдешь, тогда и оставляю задумку. Или эта задумка надоест, станет явно не нужной и уже неинтересной… А насчет денежных вопросов, то к самим деньгам у меня двойственное отношение: если они есть – их можно и нужно тратить, если нет – тоже особенно не переживаю или, как говорят в Ростове, «не перживаю».

Ворота Северного Кавказа, Ростов-купец, Ростов-Папа, Ростов-Хитров… Как только не называют мой город и под какими только названиями его не знают! Но я, как уроженка Ростова, не могу согласиться с его последними названиями. Понятие «Хитров» можно отнести точно также и к Москве, и к Харькову, и к Лиме, и к Нью-Йорку, да вообще к любому мегаполису или просто большому городу.

Ростов в 1918-1920 гг. хоть и был одним из центров белогвардейского движения на Северном Кавказе (знаменитый «ледяной» поход Добровольческой Армии в сторону Кубани, Студенческий Полк), в 30-е годы стал совсем «красным». В январе 1920 его заняла 1-я Конная Армия С.М.Будённого. Начался советский период истории города. С1920 по1924 гг. здесь находился штаб армии Будённого и его знаменитого соратника Клима Ворошилова. Командарм, лидер по характеру и опытный и везучий вояка, южанин Семен Михайлович тут же и проживал, пока его тихой сапой не заменил революционный «друг» Клим, непонятно почему впоследствии присвоивший себе славу организатора Первой Конной.

Город активно строился. Появились революционные названия: Красный Аксай, Красный Ростсельмаш, Труболит, завод шампанских вин (знаменитое «Советское шампанское»), Мясокомбинат, обувная фабрика им.А.Микояна или попросту «Микоян», хлебозавод.

Кстати, зерноуборочные комбайны производства завода «Ростсельмаш» – такой же символ Ростова-на-Дону, как донская рыба или театр-трактор. Этот колоссальный завод для сборки сельскохозяйственной техники был задуман в 1924 г., и через 5 лет с конвейеров сошла первая продукция. Надо сказать, инженеры не подкачали. В 1937 на крупнейшей промышленной выставке в Париже ростовский комбайн «Сталинец» (как же без имени Сталина?!) взял Гран-при и долгое время оставался самой высокопроизводительной машиной на планете. После Великой Отечественной войны завод развил рекордные мощности. За всю историю на заводе «Ростсельмаш» собрали миллионы комбайнов. Долгое время предприятие лидировало в мире по числу выпускаемой техники. В настоящее время на долю «Ростсельмаша» приходится 17% международного и 65% российского рынков сельхозтехники.

Вообще город рос: Парк им.Горького, ул.Горького (сначала Садовая, потом Энгельса, в настоящее время опять Б.Садовая). В моей юности мы ее называли, как нам казалось, очень остроумно и оригинально, Бродвей. Запоминается уникальной архитектурой здание, самого крупного в стране, драматического театра им.Горького в виде огромного трактора. Даже в настоящее время оно естественно вписывается в архитектуру города и, слава Богу! пока его не собираются преобразовывать на современные лады.

Много строили, особенно после войны, но много и сносили: Александро-Невской собор, собор Григория Просветителя в Нахичевани – один из больших районов города, где селилось преимущественно, как я уже упоминала, армянское население, не забывающее, что это их историческое место проживания. Впрочем, такие «мелочи», как разрушение церквей и соборов, руководителей города особенно не волновали. Хорошо, что сохранился собор XVIII в.!

Политика ничем неоправданного атеизма была в разгаре, но люди всё равно справляли церковные праздники. Из детских впечатлений мне до сих пор помнятся Рождество Христово, Крещенье, Вербное воскресенье, Пасха. Ритуалы Прощенного Воскресенья и Чистого четверга, печение весной пряников в виде птичек-жаворонков и выпускания на волю живых птиц, которых покупали специально для этой цели. Всё это было в самом раннем детстве, до войны

Особенно мне запомнились освящение вербы и Пасха. Специально шли святить в нашу ближайшую церковь пучок вербы-ивы, несли уже оттуда сами веточки и святой огонек в бумажном гофрированном «китайском» фонарике, чтобы от этой свечечки зажечь лампадку перед иконами дома. Сразу в доме становилось уютно, спокойно, на душе предвкушение праздника. Пасха – Воскрешение Христово – был праздник из праздников: в церкви торжественно, пахнет теплым воском и ладаном, хор ликующе выводит: «Христос воскресе, смертию смерть поправ…», внутри что-то мелко-мелко дрожит, и на глаза навертываются слезы. Куличи и пасхи мы печём и до сих пор, но уже традиционно, а святить их в церковь никто не носит. Все равно желтый сдобный кулич и груда разноцветных яиц на столе поднимают настроение и создают праздник в доме.

Отправление религиозных праздников тогда не то чтобы скрывали, но и не афишировали, особенно, если был пионером, комсомольцем или тем более членом ВКП(б). Мои родители не были, разумеется, ни первым, ни вторым, ни третьим, моя сестра впоследствии – тоже, а я была твёрдым последователем верной линии пионерии, комсомола и партии. Но крестная мама-Клава или бабушка по праздникам водили меня в церковь на Базарной (Соборной) площади в конце Доломановского переулка. Там же около церкви было и кладбище, где похоронили моих бабушек Ефимию и Елизавету. Потом, уже далеко потом, после моего отъезда из родного города, эту милую церковь XV в. и старое кладбище снесли и построили Дворец спорта с бассейном. Представляете!? На бывшем кладбище бассейн! Полная параллель с храмом Христа Спасителя в Москве, там ведь тоже на месте взорванной церкви построили открытый бассейн… ни разу его не посетила, необъяснимое чувство протеста отталкивало меня от этого бассейна.

Так ясно помню, как я, маленькая, вхожу в храм: тишина, запах ладана и седенький батюшка, сажающий меня на колени и угощающий пресными, сухими, но почему-то очень вкусными просфорками. Церковь в детстве казалась, огромной, таинственной и ароматной. Самое запоминающееся – икона Николая Чудотворца, непостижимым образом сливавшаяся с ликом этого седенького батюшки. Иногда я молилась в душе абсолютно вольным пересказыванием молитв, но в детской непосредственности звучавшими еще более одухотворенными, обращаясь именно к Николаю Чудотворцу: «Николай Угодничек! Великий Чудотворничек!»…

Впоследствии, несмотря на активное промывание мозгов, все эти детские воспоминания, видимо, и не позволяли мне быть воинствующим атеистом, трибунно отрицать Бога, кощунствовать. Скорее всего, мы были атеистами не по убеждению, а по теологической безграмотности. Вырастало новое поколение, которое еще воспитывалось бабушками-богомолками, но и они понимали, что внукам уже не нужно выпячивать свои религиозные убеждения, а придерживаться политики помалкивания. Многие крестили своих детей, ходили в церковь, держали в доме иконы, справляли религиозные праздники, но уже вроде по привычке, вроде бы понарошку «вот-де – это старые люди, не хотим их обижать». У нас были бабушкины три очень красивые старые иконы: Николай Угодник, Божья Матерь и Рождество Христово. Первые две в объемных жестяных позолоченных ризах, только лики икон и их руки виднелись из-под оклада. Их нужно было начищать мелом или зубным порошком перед праздниками. Но особенно красивой была икона Рождества: примерно 50 на 80 см, шириной около 20 см – она была с позолоченным гофрированным окладом, тонко выписана свежими яркими красками, не потускневшими со временем. По углам находились по три трогательно-прозрачных «райских» восковых яблочка в обрамлении тонких позолоченных жестяных листочков. Меня, ребенка, очень интересовали эти украшения, частенько одолевала греховная крамольная мысль – хотелось открыть раму и поиграть с волшебно-красивыми и притягательными яблочками, попробовать их на вкус. Но даже протирать иконы детям было не позволено: это делала бабушка чистой полотняной тряпочкой с конопляным или льняным маслом, бормоча вполголоса молитву. Мне очень хотелось чистить и протирать самой, но доверили мне это уже после войны, когда умерла бабушка в возрасте 94-х лет, пережив первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, различные революционные становления советской власти, вторую мировую войну, все голодные годы, как в революцию, так и после и во время войн! Да, были люди в наше время!

Бабушка по вечерам тихо молилась, а у меня где-то в мозжечке подспудно билась мысль: кощунствовать грешно, вдруг Боженька там наверху все видит и накажет. Вот такая двойная мораль: в школе слушаешь одно, а дома идешь с бабушкой в церковь святить пасху и уже автоматически не рассказываешь об этом даже подружкам. Так же вели себя и взрослые. Был очень, по нынешним понятиям, смешной случай из такой двойственной морали: я, четырехлетний ребенок, слышу, как моя крестная тетя Клава шепотом выговаривает маме: «Фаня, ты уж запрети Галочке ТАК говорить или научи ее как «следовает». Ведь она говорит «Иосиф Скорпионович!!», – ужасалась соседка. И правильно ужасалась – из детских невинных слов соответствующие службы могли раздуть дело, и пострадали бы взрослые: значит, в доме ведутся антигосударственные разговоры! Пожалуйте объясниться!

А в старших классах наша добрейшая и, как я сейчас понимаю, романтическая по характеру, классная руководительница Галина Филипповна, которая вела нас со второго по десятый класс, в смятении втолковывала великовозрастным девицам, что не следует («Нет, это уму непостижимо!», – закатывала она глаза) обертывать учебники газетами с портретом вождя на лицевой стороне да еще на ЕГО лбу писать: «Алгебра», «История», «Физика» и т.д. А мы-то, здоровые дурочки, по простоте душевной и наивности считали, что портрет вождя на обложке учебника – это признак нашей любви и уважения к нему и, как сейчас бы сказали, что это «круто».

Всеобщее обожание и почти обожествление Иосифа Виссарионовича, именно Виссарионовича, а не Скорпионовича – Сохрани Боже! – насаждалось навязчиво и систематически. Доходило иногда до заклинивания в наших мозгах, до абсурда: например, мы, дети, задавались вопросом, посещает ли тов.Сталин туалет. Когда меня спрашивали о заветном желании,

то я не просила себе горы конфет, шоколада и мармелада, игрушек, наконец, или здоровья своим родителям, как это предполагалось бы по логике вещей для ребенка, а на полном серьезе, доходящем до абсурда, сообщала, что хотела бы увидеть дорогого Иосифа Виссарионовича «живым» на трибуне мавзолея. Впрочем, мое желание было почти удовлетворено: в седьмом классе, как поощрение, меня, отличницу! молодую комсомолку (какое счастье!) фотографируют у развернутого знамени пионерской дружины рядом с бюстом вождя, а потом эту фотографию помещают на стенд «Ими гордится школа». Вот так! Фото хранится в семейном альбоме до сих пор, вызывая у меня воспоминания по счастливому детству и, честное слово, без всяких иронических ухмылок.

У каждого времени свои герои, и уж поверьте, героями тогда были именно герои, особенно после окончания войны. Советский Союз был уникальной страной, где большинство людей свято верили в непогрешимость своего правительства, в правильность линии партии, в неподкупность депутатов, в принципиальность и честность милиции и судей. В основном так оно все и было. В крайнем случае, чиновнику можно было сказать: «Ах, вот как! Вы не желаете вникнуть в существо моего вопроса (жалобы, заявления…), я обращусь в райком, горком, обком!» Уверяю вас, чиновник тут же закрутится, засуетится, замельтешит, вопрос сдвинется с мертвой точки, ответ по существу и с четкими разъяснениями дадут в течение месяца. И если человек имел хоть малейшее право на положительное решение своего дела, он решался положительно, так сказать «любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого». Сверху вопрос ставили на контроль и местных «самоуправцев» приводили в должную форму. Постепенно такое положение медленно сходило на нет, пока в настоящее время не исчезло вообще. Конечно, чиновники ни в какое время себя не забывали, на то они и при власти, и с пальцами как у всех нормальных людей, гнущимися в одну сторону – к себе, но такого открытого, наглого эксгибиционизма богатства, прущего из всех щелей и ширинок у власть имущих, не наблюдалось. Сами жили, давали жить другим и вообще знали меру в «прихватывании» у просителя и у государства. Для нового поколения исчезнувший СССР совсем незнакомая страна, над которой не грех и посмеяться, и позубоскалить. Однако, скажу вам, что поломать дом, и неплохой, крепкий уважаемый дом, получилось легко, но построить новый оказалось намного сложнее. Вырастают какие-то или временные сооружения барачного типа, таких большинство, или снобистские особняки с купецкой позолотой, их гораздо меньше. Всё это регулярно ломается, сносится, дополняется, как все думские постановления и указы, толку как не было, так и нет. Об образовании, медицине, науке, не говоря уже о морали, можно не упоминать.

В Ростове я родилась, училась и жила до 22 лет и никогда я не была объектом, как сейчас говорят, криминального внимания. Приятели шутят: «своя мол была…» Замечательный южный город, доброжелательные люди с большим и своеобразным чувством юмора, говор мягкий, плавный с придыхающим фрикативным «Г», даже больше «акающий», чем в Москве и неподражаемое «шо», конечно, не такое четкое как в Харькове, выражение удивления или несогласия «тю-у-у!», «та шо вы!» или «та вы шо!». У меня до 25 лет спрашивали не южанка ли я. Постепенно исчезли налет наивной провинциальности и ростовский «хэкающий» говорок. Я превращалась в «столичную штучку».

Судьба Ростова в годы Великой Отечественной войны оказалась достаточно трагической, собственно, не менее трагической, чем и у других городов во время оккупации: он был дважды захвачен германской армией, был сильно разрушен, окончательно освобожден в феврале (в месяце моего рождения) 1943 г. и впоследствии отнесен к числу 15 городов страны, наиболее пострадавших во время войны и нуждающихся в помощи.