Czytaj książkę: «El paso de José Goles»

eugenio rengifo

El paso de José Goles

El paso de José Goles

Eugenio Rengifo

© SCD / Editorial Hueders

© Eugenio Rengifo Lira

Primera edición: mayo de 2019

ISBN 9789563651959

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.

Diseño ebook: Constanza Diez

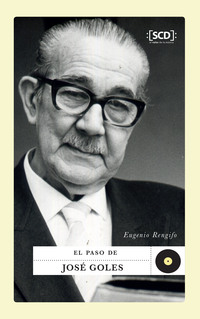

Fotografía de portada: SCD

SCD | www.scd.cl

Editorial Hueders | www.hueders.cl

santiago de chile

eugenio rengifo

El paso de José Goles

Solo lo difícil es estimulante; solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento (...)

José Lezama Lima

prólogo

palabras del autor

Conocí a José Goles en el verano de 1969. Yo trabajaba como periodista de Crónica de Concepción, tabloide vespertino del tradicional diario El Sur. Mi jefe en ese entonces era Cristián Zegers, quien me encargó preparar un reportaje sobre la vida musical en el Chile de 1949, año en que Crónica salía a captar lectores por primera vez a los quioscos penquistas un día 8 de febrero. La publicación iba a celebrar los 20 años de vida con una edición especial. Me sugirió varios personajes a entrevistar para lograr la mayor cantidad de testimonios sobre lo que pasaba en el mundo del espectáculo en esa época. Entre ellos, me habló de José Goles, director de Los Estudiantes Rítmicos.

En una calurosa tarde de enero me dirigí a la casa de mi entrevistado, quien vivía en la calle Manuel de Salas, comuna de Ñuñoa. Muy jovial, con un cigarrillo encendido en una de sus manos, me hizo pasar a su escritorio donde conversamos por más de una hora sobre Los Estudiantes Rítmicos y los distintos estilos musicales de moda que imperaban a fines de la década del 40. Con una memoria envidiable, recordaba nombres de artistas, títulos de canciones, intérpretes nacionales y extranjeros, así como los programas radiales de la época con transmisiones en vivo para difundir lo mejor de la música popular que hacía cantar y bailar a los chilenos en esos años.

Fue un grato encuentro con un destacado personaje, que siempre vestía impecable, de corbata, que demostraba un vasto conocimiento musical y una gran pasión por la defensa de los derechos de los autores y sus creaciones. Yo había escuchado sobre él en el Pequeño Derecho de Autor, donde me acercaba de vez en cuando a revisar mis también muy “pequeñas” liquidaciones autorales.

Más adelante, en 1987, volví a tener contacto con José Goles, cuando participé en la fundación de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor invitado por Santiago Schuster y formé parte del Consejo, junto a creadores como María Angélica Ramírez, Juan Amenábar, Scottie Scott, Eduardo Gatti y otros grandes personajes de la música chilena. En ese período, pude valorar muy de cerca la entrega total de José Goles a su pasión por dar una pelea incansable para que se reconociera la obra de los autores y se les retribuyera en justicia; su permanente preocupación por sus colegas más necesitados; su iniciativa de crear un fondo de salud para los socios; el claro interés por vincularse con sociedades autorales extranjeras; la propuesta de ofrecer instancias de capacitación para los creadores e intérpretes chilenos. Sobre todo, su lucha estaba centrada en lograr la modificación de la ley sobre propiedad intelectual, con el fin de obtener el reconocimiento definitivo a los propios autores para que gestionaran sus derechos, lo que se logró en 1992 con una nueva legislación, que permitió que la SCD se convirtiera en una sociedad autónoma.

Desde la creación de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor han pasado más de 30 años, y agradezco a sus directivos la posibilidad de participar en la elaboración de este libro que nos muestra un perfil humano, musical y gremial de José Goles Radnic, verdadero padre de esta institución.

Eugenio Rengifo Lira

un hombre brillante

Con nostalgia y entusiasmo, su hija Daniça recuerda a José Nicolás Goles Radnic (1917-1993) como un hombre brillante. Brillante cuando tocaba el piano o jugaba ajedrez; cuando pintaba o dirigía un coro; cuando componía y relacionaba las matemáticas con sus creaciones musicales y arreglos vocales. Todo lo quería hacer bien. Como buen yugoslavo, también era irascible, seguidor a rajatabla del líder Josip Broz Tito, de cuyas manos recibió un especial reconocimiento y diploma por demostrar en obras su amor a la patria de sus padres. Luchador incansable por los derechos de propiedad intelectual de los autores y compositores chilenos. Con oído musical absoluto desde los cinco años, según reconoce la familia, cuando ya participaba de las veladas artísticas en su hogar junto a sus padres, su hermano Ivo y las amistades antofagastinas.

Su paso por el Colegio San Luis de Antofagasta y su formación bajo la tutela de los jesuitas lo marcaron en los valores humanistas, en la rigurosidad intelectual y en el profundo sentido de solidaridad que practicó a lo largo de toda su vida, además de haber adquirido un temprano interés por aspectos sociales y políticos, junto a compañeros de banco que, con los años, se transformarían en grandes líderes de la política nacional: entre ellos, sus amigos Radomiro Tomic y Edmundo Pérez Zujovic.

Para Goles, como siempre lo llamaron sus seres queridos, la música era una broma. Y lo refleja fielmente su creación más popular y difundida, “El paso del pollo”. Cuánta alegría brindó en el ambiente juvenil universitario y en cuanto evento festivo que se hubiera realizado en el Santiago de los años 40 y 50, con sus famosos Estudiantes Rítmicos. Con ellos grabó más de 400 temas para el sello RCA Victor y llegaron a participar de forma estable en Sábados Gigantes junto a Don Francisco, aportando entusiasmo, baile y música a los miles de espectadores que semanalmente se entretenían con este programa de TV entre 1967 y 1973.

Su pasión por la música lo llevó a abandonar el estudio de las matemáticas y la carrera de ingeniería que ya casi finalizaba en la Universidad de Chile. Prefirió dedicarse a componer, escribir orquestaciones o, como lo hizo en su última etapa de creador, preparar arreglos vocales y dirigir coros.

Enamorado, muy enamorado, Goles se casó en tres oportunidades. Según su hijo Eric, su padre amaba a las mujeres de una forma apasionada.

Primero, contrajo matrimonio con la actriz, cantante y compositora Mercedes Chacc, madre de Eric, quien llegó a obtener el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1993, el mismo año que murió su padre, que alcanzó a saber del galardón antes de dejar este mundo. Aunque Eric había nacido en 1951 vino a conocer bien a su padre a comienzos de los años 70, cuando se vino de Antofagasta a la capital para estudiar ingeniería y matemáticas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Luego, José Goles se casó con Lily Fabres, conocida cantante popular que en los años 50 se presentaba periódicamente en Radio Minería. De ese enlace nació Pamela, que siendo muy joven se fue a vivir y a hacer familia en Estados Unidos.

Años más tarde, el músico se casó con quien sería su compañera de vida por más de tres décadas: Thelma English, madre de Daniça.

Su amor y pasión por las mujeres se manifestó más allá de sus matrimonios. La historia de un romance oculto por años junto a la famosa cantante Ester Soré, la Negra Linda, quedó grabada a fuego en su famoso bolero “Mi pecado”, canción que no solo entonaría la artista, sino que llegaría a alcanzar un éxito latinoamericano a mediados de los años 50 en la cálida voz del popular Ruiseñor de América, el conocido intérprete ecuatoriano Julio Jaramillo: de un pecado me acusan, pero nadie comprende que el amor verdadero, nunca, nunca se vende...

Sin embargo, Daniça afirma que la amante que Goles nunca dejó a lo largo de su vida, fue la lucha por obtener el reconocimiento hacia el trabajo de los creadores musicales, lo que se llegó a cristalizar en la fundación de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD en 1987, luego de más de 50 años defendiendo la dignidad y legitimidad de su gremio junto a figuras como Pablo Garrido, Nicanor Molinare, Luis Aguirre Pinto, Vicente Bianchi, Donato Román Heitman, Fernando Lecaros, Alfonso Letelier, Margot Loyola, Violeta Parra y tantos otros.

Para la hija menor de este hombre brillante resultaban familiares siglas como Sochayco, Codayco, o nombres como El Pequeño Derecho de Autor o el número de la ley 19.166. En su casa del barrio Ñuñoa eran habituales las reuniones con músicos y autores hasta altas horas de la noche, en las que ella se quedaba dormida debajo del piano escuchando los anhelos y sueños de todos ellos para obtener justicia respecto por la retribución de los derechos de propiedad intelectual que generaban sus obras. Hasta que un día escuchó a su padre decir que, por fin, los creadores iban a administrar sus derechos y que así la SCD se transformaba en la primera entidad de gestión colectiva de derechos intelectuales en el país.

En este libro, tal como lo ha planteado la familia, se busca manifestar la gratitud y el reconocimiento hacia esta figura, a la que, según Daniça, Chile le sigue debiendo el Premio Nacional de Música: Quiero que se devele a las generaciones actuales de creadores la verdad sobre mi padre y el tremendo aporte que brindó a los músicos chilenos a lo largo de toda su vida.

Para ello, dan testimonio en estas páginas personas muy cercanas a este hombre brillante: autores y compositores, musicólogos, directores de coros, luchadores gremiales, expertos en propiedad intelectual, a lo cual se agregan citas del propio José Goles Radnic, nacido en Antofagasta el 10 de marzo de 1917 y que nos dejó el 8 de junio de 1993, cuando ejercía como presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD.

biografía

capítulo i

en familia

Desde Croacia y Brac a Antofagasta

Daniça Goles

Mi nombre es Daniça Thelma Goles English. Soy hija de Thelma English y José Goles Radnic. Ser su hija me define, porque él era un personaje extremadamente especial, de otro planeta, tenía mística, un sello, un carácter y una amplia diversidad temática cultural. Era muy yugoslavo, apegado a la vida del inmigrante, un sello característico que heredó de sus antepasados. Una marca un poco soberbia en lo trivial, pero que, en lo más profundo, se manifiesta en la persistencia, la profundidad y elaboración conceptual de las cosas. Es una visión de mundo.

Cerca de Dubrovnic hay una pequeña isla llamada Brac, donde se levanta Supetar, un pueblo chiquito, mediterráneo y muy hermoso. A comienzos del siglo XX no había en la isla tierra de siembra ni cultivable. La gente que vivía allí mezclaba algas marinas con restos vegetales y roca volcánica molida, erosionada, y sobre esa materia cultivaba vides para hacer vinagre y vino en casa. Esa tradición hizo a sus habitantes extremadamente resilientes.

1914. Primera Guerra Mundial. El Imperio Austro-Húngaro reúne e invade todas las tierras eslavas, Croacia, Montenegro, Los Balcanes. En ese contexto bélico, los hombres estaban obligados a entrar a la milicia a los 12 años. A raíz de ello, muchos padres desesperados, en especial de lugares costeros de Croacia, comenzaron a exiliar a sus hijos para que no fueran a la guerra que, además, era una guerra del Imperio Austríaco. Las familias más ricas huyeron con sus hijos por vías formales. Así, llegó a Chile mi bisabuela Marietta, con un pasaporte austríaco, aunque ella era de Dubrovnik, hoy tierra croata, antes tierra yugoslava. Mi abuela Elena María Radnic Homerovic no había cumplido los 12 años cuando llegó a Antofagasta.

En familias de menos recursos, los padres subían a sus hijos a un barco antes de cumplir los 12 años, viajando en las bodegas durante meses. Así, muchos de ellos llegaron a Punta Arenas o a Antofagasta, entre los cuales venía mi abuelo José. A Chile llegaron cinco Goles por el lado de mi abuelo, solos y sin sus padres y, por otro lado, también llegaron cinco primos de mi abuelo.

Aunque esta es una historia de más larga data, el seguimiento que hemos hecho, indica que el origen de la familia proviene más o menos del año 1500.

En Antofagasta se había creado una comunidad eslava que acogía y recibía a estos niños. Fue así como mi abuelo conoció a mi abuela. Mi nona Elena tenía 16 años cuando se casó con mi nono; eran solo unos niños; lo hicieron para apoyarse, para crear juntos una nueva familia. Antes de casarse, vivieron en la casa de unos yugoslavos que habían llegado a Chile con anterioridad y que acogían como allegados a quienes venían de Brac. Se vivía en comunidad, y es que los eslavos tienen mucho de gitanos o, al revés, muchos gitanos tienen origen eslavo.

Mi abuelo comenzó a trabajar en una pulpería donde le pagaban con fichas, igual que a los mineros. Ahí es donde se puede apreciar el primer rasgo de persistencia, resiliencia, de fuerza pero, sobre todo, un sentido del honor, del respeto de valores y principios.

Al año de casados, mis abuelos tuvieron a su primer hijo al que bautizaron como Josep Nicholas, que terminó siendo José Nicolás Goles Radnic. Al crecer la familia Goles, que vivía de la pulpería, mi abuela estableció primero una residencial pequeña y luego un hotel que se llamó Balkan. Este lugar se convirtió en una tradición para todos los migrantes eslavos que llegaban a la ciudad, sin importar si tenían o no recursos. Mis abuelos les ayudaban, tejiendo las redes para que se relacionaran con el resto de la comunidad y consiguieran trabajo. Era un lugar de bienvenida para todos los que venían de Europa. Allí se alojaron los artistas que venían a la ópera y otros grupos que se presentaban en el Teatro Municipal de Antofagasta. El hotel Balkan incluso llegó a tener una sala de espectáculos donde se presentaron circos, óperas y conjuntos musicales.

Todo aquello modificó la vida de mi papá y de su hermano Ivo, dos años menor que él. No crecieron en una típica familia, eran niños especiales. Todos ellos estudiaban en el Colegio San Luis. Un colegio jesuita, particular, donde se reunía la élite de los croatas que llegaron a Antofagasta. Mi hermano Eric mantuvo la tradición y también estudió allí. La formación tenía el sello de los jesuitas, con una mirada progresista que expresaba la diversidad de temas e intereses que se les presentaba. Mi papá, por ejemplo, pintó frescos en la catedral de Antofagasta a petición de uno de los curas del colegio; ayudaba con la preparación de los caballos de carrera a mi abuelo, aunque no podía ser jinete por su tamaño. Es mi abuela la que detecta en él su capacidad para la música. Hay que entender que dos mundos se conjugaban en la familia. Por una parte, mi abuelo, el nono José que llegó a Chile a los 12 años, venía del mundo obrero, perteneciente a una familia de pescadores de la isla de Brac, un mundo de gente trabajadora de sol a sol. El mundo de mi abuela, en cambio, era el de Dubrovnik, de la clase alta; ella fue criada como una princesa bajo el concepto de la aristocracia europea de ese momento: bordaba, cocinaba, tejía, era la ama de casa perfecta; viniendo de ese mundo, era casi obvio que también sabía tocar piano.

Cuando mi nona descubrió la capacidad musical de Goles, le dio todo su apoyo de forma incondicional. Empezó a tocar piano de oído, montó obras de teatro y se fue relacionando con los artistas que venían de Europa y se hospedaban en el hotel familiar, lo que, además, le permitió aprender varios idiomas. Mi abuela le tomó clases de piano con un gran maestro, el que rápidamente se sintió sorprendido al descubrir que el alumno lo superaba. Allí se asienta la tesis de que mi padre tenía oído absoluto –la que se confirmaría luego por medios clínicos. La visión dual del mundo marcará su vida, las matemáticas y la música. Tener oído absoluto lo hacía muy introvertido y en su cabeza siempre tenía melodías convertidas en números. Además de las clases de música, tomó clases de ajedrez desde temprana edad.

Poco antes de la crisis económica de comienzos de los años 30, mi papá dejó Antofagasta y se vino a Santiago impulsado por mi nona Elena, quien se dio cuenta de que en el norte no iba a lograr desplegar toda la diversidad y capacidad que ya demostraba su innato talento.

matemática, ajedrez y música

Eric Goles

Soy el hijo mayor de mi padre, luego viene Pamela y, finalmente, la Daniça, que es por lo menos 15 años menor que yo. Ambas son medio hermanas, somos todos de distinta madre.

Mi abuelo fue un migrante que llegó por ahí a comienzos del siglo XX a Sudamérica. Primero se asentó en Buenos Aires, donde trabajó en el matadero. Después emigró y subió al norte de Argentina, a Salta, ahí se hizo carpintero, se dedicó a hacer barricas para guardar aceitunas. En algún momento se trasladó –sospecho que en mula– desde Salta a la pampa antofagastina, Pampa Unión, en la salitrera, un pueblo abandonado hoy en día. En Pampa Unión, en el cementerio, está el mausoleo yugoslavo, como le llamaban, ahí están enterrados algunos Goles de la época.

En Antofagasta, mi abuelo juntó plata hasta que pudo instalarse con una carnicería; posteriormente, se casó con la hija de un croata, mi nona Elena. Compraron una casa e instalaron una residencial para recibir migrantes, la “Residencial Balkan”. Ahí nació mi padre. Tuvo también un negocio de abarrotes, que en su nombre demuestra la creatividad familiar, se llamaba “El menos mal”, porque quedaba en la punta de un cerro y cuando ya habías llegado hasta ahí, “menos mal” que encontrabas el negocio. Algo muy creativo.

Mi padre y mi madre –Mercedes Chacc– se conocieron a través de la Sochayco. Mi madre era cantante, compositora y actriz en Antofagasta; vino a Santiago a relacionarse de algún modo con la Sochayco, que era en ese entonces la Corporación del Derecho de Autor que había creado mi padre el año 50 o 49. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. De ahí vengo yo. Soy el hijo único de ese matrimonio.

En mi recuerdo más temprano, mi padre frecuentaba los locales de moda, como El Goyescas. Mi mamá era una mujer de carácter fuerte. El matrimonio fracasó al poco tiempo y a los cuatro o tres años de edad, yo vivía definitivamente en Antofagasta con mi madre y mi abuela. Primero, se separaron por ahí por el 58, mi madre se anuló porque, en ese tiempo, uno no se divorciaba. Al principio, mi madre se esforzó por traerme a Santiago. Después, venía solo en avión, a ver a mis abuelos y mi padre en la calle Maturana, en el barrio Concha y Toro, en una casa de la que aún me acuerdo perfectamente. Venía a Santiago una vez por año, y me quedaba por un par de semanas. Mi recuerdo de aquellos años es el de un niño que veía a su papá muy preocupado de sus cosas. Hasta que pasó el tiempo, terminé el colegio y me vine a estudiar a Santiago a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En esa época mi padre se había vuelto a casar, y de aquel matrimonio nació mi hermana menor, Daniça. Me fui a vivir a la casa de ellos en la calle Manuel de Salas en Ñuñoa. Viví ahí los primeros cuatro años de la Escuela de Ingeniería, entre 1970 y 1974 más o menos.

Mi padre también estudió Ingeniería en la Chile. En Antofagasta estuvo en el Colegio San Luis, junto con mi tío Ivo. Yo también estudié en ese colegio jesuita. Dio el bachillerato en algún momento y se vino a Santiago. Yo creo que entró a ingeniería en 1933. Compuso “El pobre pollo” cuando todavía era alumno de tercer año de la Escuela de Ingeniería, junto a Los Estudiantes Rítmicos, grupo en el que había algunos compañeros de la carrera y otros que venían de medicina u otras carreras. Eran los tiempos de las fiestas de la primavera universitarias.

Mi papá era bueno para las matemáticas. Era muy difícil ser aceptado en la Facultad de Ingeniería. En ese tiempo entraban 50 o 60 jóvenes de todo Chile. Sé también por excompañeros suyos que fue un buen alumno. El que me contaba esas cosas era Raúl Alcaíno, padre del exalcalde de Santiago; me decía: yo me sentaba siempre al lado de él para aprender más, era bueno en matemáticas. Me decía: tu papá era súper capo y yo me sentaba siempre al lado de él para aprender más, era bueno para las matemáticas. Tenía buenas notas, pude verlas, porque trabajé en la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile durante unos años, y efectivamente, tenía talento matemático. Yo también lo tengo y viene de alguna parte, porque mis hijos también lo tienen, ambos estudiaron cosas relacionadas con la ingeniería. Mi hija estudió Ingeniería Comercial y mi hijo mayor, Nicolás, es ingeniero informático, además es buen pianista. Lo que hace que me pregunte ¿de dónde viene todo esto?

Hace unos 18 años tuve una sorpresa. Mi prima Marieta Radnic me invitó a comer a su casa con un primo que venía llegando de Croacia; primo por el lado Radnic. Al llegar descubrí que teníamos un evidente parecido físico, más joven pero que tenía esta parte que es muy croata (mostrando la frente, arriba de las cejas), y que además, tenía un Doctorado en Matemáticas y trabajaba en la ciudad de Split, que es la segunda ciudad más importante de Croacia y tiene una universidad bien conocida. Al terminar de comer, se paró a tocar el piano y tocaba muy bien. Él nos contó que hasta los 18 años dudó entre estudiar matemáticas o estudiar piano; y me dijo que decidió la matemática porque era más fácil que el piano. Su padre, mi tío abuelo, que estudió ingeniería, llegó a ser rector de la Universidad de Split y alcalde de la ciudad durante la guerra. Hay todo un ámbito musical-intelectual en la familia que emigra de allá. No es casualidad y mi papá, sin lugar a dudas, no fue el primero; él conjugó la música con las matemáticas, que es una mezcla no tan inusual, porque ambas utilizan lenguajes formales.

La música es como la matemática, porque si tú lees música se tiene que interpretar en un instrumento, en un ensayo, pero es un lenguaje formal en el que codificas sonidos cuando escribes notas. Cuando lees una nota estás leyendo un sonido, estás decodificando algo. En matemáticas, cuando uno lee una ecuación hace algo similar. De manera que son lenguajes formales y ambos están asociados a la creación. En matemática creas a partir del lenguaje matemático, ya sea para interpretar la realidad, cómo resolver problemas de la física, de la sociedad o por el afán lúdico de crear. Ambos son lenguajes abstractos y te llevan a la creación. La diferencia es que la música tiene en algún momento que entrar por la oreja.

Mi padre tenía muy buen oído. Cuando escribía música escuchaba esa música dentro de su cabeza, cosa que no tenemos el común de los mortales. Es también una destreza que se desarrolla. En mi caso, cuando escribo ecuaciones, las veo, imagino mundos, cosa que no le pasa al que no domina ese lenguaje. De manera que hay un cierto paralelo que es interesante. Mi papá se movía bien en esos ámbitos, el de los lenguajes formales. La matemática es un lenguaje que tienes que dominar. Pero una vez que lo aprendes tienes que ser capaz de crear. Como el lenguaje, yo domino mi español materno, lo hablo relativamente bien y también escribo, pero no soy García Márquez. En la música puedes crear grandes obras u obras pequeñas. En la matemática puedes lograr pequeños resultados o grandes resultados, depende de tu virtuosidad en el manejo de esos lenguajes.

Él no era un matemático, pero conocía sus rudimentos como buen ingeniero. Hasta ahí llegó. No progresó más en eso, simplemente porque no le interesó. Tampoco hubo más posibilidades, así que se dedicó por completo a la música. Yo seguí más allá, soy un matemático, esa es mi vida. Mi padre hizo de la música su vida, con altos y bajos.

A mi papá lo conocí mejor como adulto, siendo yo un hombre ya formado. Entre 1970 y 1974 viví en su casa de la calle Manuel de Salas en Ñuñoa. Fue una relación muy buena. Él me admiraba porque se dio cuenta de que yo era bueno en mis estudios de ingeniería. A la escuela entraban del orden de 400 jóvenes a primer año. A mí me costó entrar. Fui de los últimos, porque en el colegio era flojo. Pero ya una vez dentro, debo haber estado en cuanto a notas entre el 5% de los mejores. Mi papá respetaba eso y era un punto de unión entre nosotros. Y lo otro que nos unió fue el ajedrez, teníamos un tablero y, ocasionalmente, nos echábamos una partida de esas que duran de 2 a 3 horas. A veces, ganaba él; a veces, ganaba yo. Cuando uno de los dos ganaba, no daba la revancha, tenía que rogarle al otro, porque sabía perfectamente que había ganado, pero que en un par de semanas le tocaría perder. Lo que sucede con el ajedrez es que es otro lenguaje abstracto. Mucho más acotado que las matemáticas. Tiene particularidades, reglas que tienes que seguir estrictamente y, según ellas, cuando se enfrentan dos jugadores emerge algo que es la partida que tú estás jugando.

No sé de dónde le vino a mi papá el amor por el ajedrez. Nunca lo averigüé. En mi caso, fue porque en Antofagasta el Club de Aficionados al Ajedrez quedaba a una cuadra de mi casa. Cuando volvía del colegio, pasaba por ahí y me terminé entusiasmando. Era un niño, tenía 10 o 12 años. Me enseñaba un amigo mayor que vivía en el barrio y toda la gente de ese círculo de ajedrez. Entonces, como no me bastó con que me enseñaran las movidas, le dije a mi mamá que me consiguiera libros de ajedrez y esas fueron mis lecturas.

El ajedrez tiene una notación. Aprendí a jugar, a reproducir las partidas del tablero, al punto que llegué a ser campeón infantil de Antofagasta. No me acuerdo cuál era su nombre de pila, pero su apellido era Letelier y era el campeón de Chile. Jugué con él en una partida simultánea como de 15 jugadores contra él. Nunca había estado tan concentrado. Mi cerebro era ese tablero, vivía adentro de él. Me dolía la cabeza de tensión, era muy chico, pero sentía que me iba a reventar. Y le gané. Ha sido uno de los lindos momentos de mi vida. Y en ese momento aparece otra cosa que heredé de mis padres: el amor al reconocimiento público. Todos tenemos un ego. Para mí, es espontáneo, porque con una madre actriz y un padre artista, exponerme frente al público y que me aplaudan es del todo natural.

Teníamos una manera de relacionarnos muy buena con mi padre. Le tenía cariño de hijo, admiración. Era un tipo de gran talento, que en un entorno distinto habría destacado mucho más. Imagínate, era de Antofagasta y tenía un talento artístico y matemático muy desarrollados, habría sido un excelente ingeniero, hubiera podido ser lo que se hubiera propuesto.

Darmowy fragment się skończył.