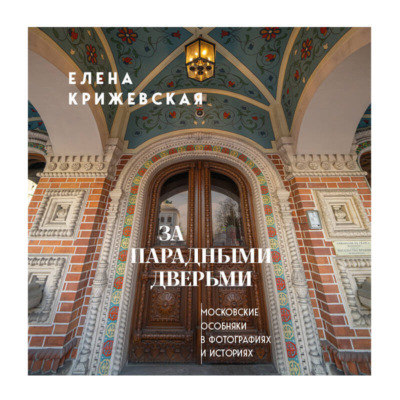

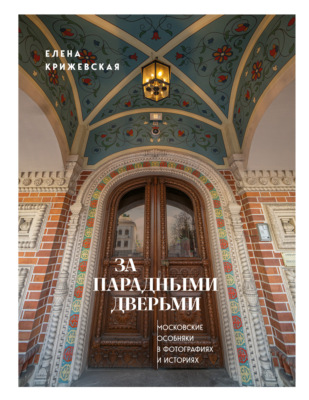

Czytaj książkę: «За парадными дверьми. Московские особняки в фотографиях и историях», strona 4

11. Особняк Леман – Базилевского (Дом архитектора)

Гранатный переулок, 7

Направимся в Гранатный переулок к дому номер 7. Мне он напоминает английский замок где‐нибудь в предместьях Лондона.

Потомственные почетные граждане супруги Леман купили часть владения между Гранатным переулком и Малой Никитской улицей в 1896 году. Вторую часть купила Анна Карловна Ферстер. Роман Антонович Леман был директором Товарищества Воскресенской бумагопрядильной мануфактуры и Товарищества ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель».

Для проектирования и строительства дома в стиле викторианской готики Леманы выбрали архитектора Адольфа Эрихсона. В 1898 году дом был готов, его оформили на Анну-Луизу и тут же продали.

В 1900 году, по данным справочника «Вся Москва», дом принадлежал действительному статскому советнику, камергеру, московскому губернскому предводителю дворянства и чиновнику особых поручений при великом князе Сергее Александровиче Петру Александровичу Базилевскому. Известна сумма сделки: «190 тысяч руб. и движимость в зале и гостиной в 10 тысяч руб.».

Правда, судя, опять же, по справочнику «Вся Москва», Леманы до 1900 года включительно жили в доме в Гранатном переулке у Базилевского, видимо, ожидая окончания строительства еще одного дома.

В 1901 году они купили участок Ферстер и переехали в только что построенный тем же Эрихсоном дом на Малой Никитской улице, 18. В 1907 году они продали и его.

Сегодня этот особняк занят посольством Лаоса. Базилевский же остался жить в бывшем доме Леманов до революции.

Отец Петра Базилевского, Александр Петрович, известен тем, что продал свою богатейшую коллекцию, которую собирал в Париже, русскому императору Александру III.

Собрание Базилевского стало основой для отдела искусства Средневековья и Возрождения в Эрмитаже и находится там до сих пор.

Александр Петрович умер в 1899 году и оставил своему единственному сыну большое состояние, на которое Петр Александрович скупал землю и недвижимость в Москве.

Предлагаю рассмотреть фасад и интерьеры этого прекрасного готического особняка. Обратите внимание на стилизованное под готику крыльцо и вытянутую стрельчатую дверь с прорезью «для писем и газет».

Над крыльцом размещается эффектный балкончик, украшенный стрельчатым окном-розой на втором этаже. Остальные окна также имеют стрельчатую форму. Необычно выполнена крыша особняка. Она представляет собой несколько сильно вытянутых вверх шатров. Особняк облицован белым резным камнем и красным кирпичом в традициях оформления викторианских домов в Англии.

Вокруг особняка была возведена ограда, которую мы видим и сегодня. Пинакли с лепным декором на пилонах ворот перекликаются с такими же готическими башенками в отделке балкона.

Интерьеры особняка хорошо сохранились. Через просторный деревянный тамбур посетители сразу попадают в огромный холл с лестницей. Широкая и нарядная парадная дубовая лестница – это главное украшение дома. Вокруг нее располагаются остальные помещения дома, оформленные в разных стилях. Лестничный холл раньше освещался световым фонарем.

На первом этаже расположены парадные гостиные и библиотека. Лепнина в Белой гостиной отличается пышностью и изяществом. Здесь же находится камин из серого мрамора. Из Белой гостиной можно пройти в малую гостиную, в которой обращаешь внимание на огромный лепной плафон на потолке.

Потолок в библиотеке имитирует дерево двух цветов, однако это всего лишь роспись. На втором этаже устроена обходная галерея с арками. По галерее можно пройти в жилые комнаты на втором этаже. Основное их украшение – стрельчатые окна с готической расстекловкой.

После революции особняк был передан Центральному бюро по обслуживанию иностранцев. В 1933 году здесь разместилась канцелярия французского посольства. Наконец, в 1937 году, особняк был передан Союзу архитекторов СССР. К нему вместо террасы и сада были пристроены зрительный зал и ресторан по проекту архитекторов А. К. Бурова, А. В. Власова, М. И. Мержанова и при участии художника В. А. Фаворского. В 1941 году в расширенном здании открылся Центральный дом архитектора.

Интерьеры часто доступны для посещения – здесь проходят бесплатные тематические мероприятия, во время которых можно пройти к парадной деревянной лестнице со световым фонарем и заглянуть в часть комнат. Все помещения дома доступны только с экскурсией.

Дополнительно почитать:

• М. Нащокина. Великие архитекторы. Адольф Эрихсон

12. Особняк Зинаиды Морозовой (Дом приемов МИД)

Спиридоновка, 17

Комната, для которой художник Константин Богаевский написал три панно

Особняк Зинаиды Морозовой – настоящий готический замок, в который в 1897 году переехала семья Морозовых c Большой Никитской улицы. К этому времени они уже были 10 лет женаты и юбилей свадьбы отмечали в новом доме.

Савва Тимофеевич Морозов происходил из богатейшей династии текстильных фабрикантов Морозовых, про которых мы еще будем говорить не раз. Основатель фамильного дела Савва Васильев – неграмотный крепостной помещиков Всеволожских в селе Зуеве Богородского уезда. В 1797 году он с женой открыл собственное дело с капиталом 5 рублей. В 1821 году он смог выкупить себя и семью из крепостной зависимости за 17 тысяч рублей. Каждый из сыновей Саввы Первого стал впоследствии купцом 1‐й гильдии, усовершенствовал фабрики отца и основал свою династию. Тимофей Саввич – младший сын Саввы Первого – отец хозяина особняка на Спиридоновке, 17. Он владел Никольской текстильной мануфактурой во Владимирской губернии, а также другими предприятиями с общей численностью рабочих в 1890 году 37 тысяч человек и оборотом 35 миллионов рублей. Савва Тимофеевич был старшим сыном Тимофея Саввича. Он учился в Московском и Кембриджском университетах. После стачки рабочих в 1885 году Савва Тимофеевич взял управление Никольской мануфактурой на себя. Он много делал для улучшения социально-бытового положения рабочих: сократил рабочий день с 12 до 9 часов, платил больше, чем в среднем по стране, а также построил профилакторий в дополнение к уже существовавшим бесплатным рабочим казармам, яслям, школе, училищу, библиотеке и больнице.

Жена Саввы Тимофеевича, Зинаида Григорьевна Морозова, в девичестве была Зиминой. Ее отец был купцом 2‐й гильдии, владел текстильными фабриками в Зуеве и лавкой в Кокоревском подворье в Москве. В 17 лет ее выдали замуж за Сергея Викуловича Морозова, однако полюбить мужа она не смогла, и у нее начался роман с его дядей Саввой Тимофеевичем, закончившийся свадьбой. Та свадьба сделала Савву Тимофеевича героем скандальных газетных публикаций, причем скандал был грандиозный, особенно для среды купцов-старообрядцев, к которым относились и Морозовы, ведь Савва Морозов увел жену у племянника, добившись развода! Мать Саввы Тимофеевича была категорически против неравного брака с Зинаидой, так как фабрика отца Зинаиды была средней величины, а в сравнении с морозовскими мануфактурами – так и вовсе небольшой. За глаза современники называли Морозову «бывшей ткачихой», однако фабриканты того времени так воспитывали своих дочерей, чтобы те знали все аспекты и технологию семейного дела, вплоть до ткацкого станка.

В 1893 году Морозовы решили построить для себя новый, не похожий ни на один московский дом, в стиле английской готики. Савва Тимофеевич во время написания работы по химии жил в Кембридже, а также ездил изучать текстильное производство на мануфактуры Манчестера. Видимо, там он и насмотрелся на английские замки и современную английскую архитектуру. Для строительства дома на Спиридоновке Морозовы пригласили Франца Осиповича Шехтеля, который только что построил для них дачу на реке Киржач. Участок под строительство был приобретен 29 апреля 1893 года, уже в июле Шехтель представил заказчику проект, а в августе 1893 года чертежи были поданы на утверждение в Московскую городскую управу. Правда, официальное разрешение получено архитектором Иваном Кузнецовым, поскольку до 1894 года Шехтель не имел права самостоятельно вести строительные работы, а Кузнецов был помощником Шехтеля и имел диплом. Франц Осипович использовал чертежи особняка Морозовых для сдачи экзамена и уже в январе 1894 года получил свидетельство на право производства строительных работ. Он собственноручно сделал более 700 чертежей здания (сохранилось 120 листов, один из них имеет номер 756), сам вел архитектурный надзор за строительством, так как не хотел допустить никакой случайности даже в деталях.

Витраж «Рыцарь» и скульптурная группа «Роберт, увлекаемый безумными монахинями»

Детали оформления аванзала

Детали оформления аванзала

Парадная лестница

Аванзал особняка Морозовой

В итоге Шехтель построил настоящий викторианский замок. Помимо устремленных вверх башенок, стрельчатых окон и разнообразного декора на фасаде встречаются мифологические существа: популярные в готике химеры, маскароны, изображения голов собак (на решетке ограждения). Присмотритесь ко входу в особняк – перед нами шехтелевская фантазия на готическую тему: зубцы крепостной стены над крыльцом выполнены в виде миниатюрного средневекового замка.

Интерьеры особняка поражают воображение. В их оформлении Шехтель соединил в одном пространстве готику, продолжающую идею фасада, с более традиционными для России стилями: ампиром, классицизмом и барокко. Вход в особняк выполнен в готическом стиле. Посетителей встречает лестница, ведущая в аванзал. На чугунных перилах архитектор помещает собаку и змея, охраняющих вход. Над лестницей – кованая готическая люстра и высокие, вырезанные из дерева своды. Сложнейшая резьба по дубу во всем особняке была выполнена на фабрике Павла Шмита, знакомого уже нам по ресторану ЦДЛ.

Через аванзал проходим к парадной лестнице дома, которая освещается огромным готическим окном. Лестницу также украшает гобелен французской работы. Перед лестницей помещен витраж «Рыцарь», выполненный художником Михаилом Врубелем, а напротив витража, у подножия лестницы, Врубель изваял скульптурную группу «Роберт, увлекаемый безумными монахинями». Ведь главная тема особняка у Шехтеля – искушение. С другой стороны лестницы – Каминный зал, или столовая, главным украшением которой является знаменитый шехтелевский «рыцарский камин», выполненный из радомского песчаника.

В малой гостиной, выполненной также в готическом стиле, находятся три панно Врубеля: «Утро», «Полдень» и «Вечер». Причем первоначально выполненные панно не устроили заказчиков, Врубелю пришлось их переписывать. Сегодня первый вариант панно «Утро» находится в Русском музее. На камине – бронзовая скульптура «Всадника с лошадью» работы П. Клодта.

Детали оформления Малой гостиной

Потолок в кабинете Саввы Морозова

Декоративные росписи в интерьере выполнил художник-оформитель Август Томашка. Из малой гостиной гости попадали в огромный белоколонный зал в стиле классицизм. Наборный паркет из разных пород дерева восхищает не меньше, чем изысканная отделка зала.

После завершения строительства дом стал центром внимания общественности, газеты посвящали новому дому первые полосы с восторженными отзывами о новом московском «чуде», а Зинаида Григорьевна устраивала в особняке музыкальные и театральные вечера, на которых бывал весь свет творческой интеллигенции Москвы. В своих воспоминаниях она пишет и о Шаляпине: «Он приезжал и пел как райская птица у меня в будуаре». В будуаре Морозовой нежный лепной потолок изысканной работы, резной камин орехового дерева во всю стену и витражные вставки на средневековую тему в окнах эркера. Кабинет Саввы Тимофеевича выполнен в «венецианском» стиле. Его потолок оформлен глубокими кессонами с живописными вставками.

Малая гостиная и панно Врубеля

Каминный зал

Белоколонный зал

Вид из аванзала в парадный вестибюль

Будуар Морозовой и витражные вставки в окна эркера

Витражные вставки в будуаре Зинаиды Морозовой

Кессоны в кабинете Саввы Морозова

В 1905 году в Каннах Савва Морозов покончил жизнь самоубийством (семья считает, что его убили). В 1907 году Зинаида вышла замуж за московского градоначальника Анатолия Рейнбота и выставила особняк на продажу. Наконец, в 1909 году особняк был продан за 380 тысяч рублей купцу Михаилу Павловичу Рябушинскому, брату владельца особняка на Малой Никитской. В особняке Морозовых Рябушинский ничего не поменял, он лишь заказал в 1912 году для Большой рокайльной гостиной три панно у художника Константина Богаевского: «Даль», «Скала» и «Солнце».

Михаил Павлович Рябушинский, так же как Морозовы и Щукины, был страстным коллекционером. Его собрание не было столь богато и известно, но включало в себя много ценных предметов и картин. Так, в коллекции Рябушинского был «Мост Ватерлоо» Клода Моне, проданный в 2007 году за рекордные 37 миллионов долларов, были и Дега, и Роден, и, конечно, Врубель, и другие русские художники. После революции Михаил Рябушинский передал часть предметов на хранение в Третьяковскую галерею, а часть спрятал в тайном подземелье особняка на Спиридоновке. Сам он уехал из России в 1919 году, взяв с собой лишь пишущую машинку и саквояж. В 1924 году был найден замаскированный вход в подвал и обнаружены сокровища Рябушинского. Ценности были вывезены, причем позднее часть этих сокровищ, например картина Дега, появилась на аукционе Нью-Йорка. О Рябушинских вышла книга Наталии Семеновой «Братья Рябушинские», которая рассказывает о всех братьях, об их жизни в России и в эмиграции.

Парадная лестница, вид с верхней площадки

Будуар Морозовой

Камин и защитный экран в одной из комнат

Белоколонный зал

Комната на втором этаже особняка

Зинаида Морозова-Рейнбот встретила революцию в своем имении Горки. Сегодня там музей, а внутри – полностью сохраненные интерьеры и даже обстановка, так как в усадьбе жил Ленин. Зинаиде же пришлось уехать. Она избежала репрессий, но стала лишенкой, жила на вырученные от продажи своих личных вещей средства. Умерла она в 1947 году на съемной даче в Ильинском. Старший сын Морозовых в 1921 году был расстрелян, младший репрессирован, затем освобожден. Одна из дочерей эмигрировала.

В особняке после его национализации разместился Бухарский институт просвещения имени Сталина. В 1925 году его хозяйственные службы приспособили под общежитие. В 1929 году бывший морозовский особняк передали Наркомату иностранных дел. Сегодня в нем расположен Дом приемов МИД и внутрь можно попасть в дни культурного наследия.

Дополнительно почитать:

• Л. Сайгина. Мироздание Федора Шехтеля

• Е. Кириченко. Архитектурное наследие России: Федор Шехтель

• Н. Филаткина. Морозовы. Исторический портрет династии

• Н. Датиева. О домах Саввы и Зинаиды Морозовых в Арбатской части Москвы // Морозовы и Москва

• И. Левина, А. Дедушкин. Дома, дворцы, усадьбы

• С. Морозов. Дед умер молодым

• Н. Семенова. Братья Морозовы

Дополнительно послушать:

• Лекция Ирины Левиной «Особняк Морозовой на Спиридоновке. Виртуальный тур»

13. Особняк Тарасовых (Институт Африки РАН)

Спиридоновка, 30 / 1

На фото сверху: Столовая на первом этаже

На Спиридоновке, наискосок от особняка Морозовых, находится особняк Гавриила Тарасова. Тарасовы происходили из Армавира, куда переселился родоначальник династии Аслан Тарасов в 1839 году. В 1841 году он уже торговал в своей лавке тканями и мануфактурным товаром. После смерти Аслана Тарасова в 1857 году его пять сыновей унаследовали дело отца. Старший Иван возглавил фирму. Спустя год Тарасовы стали купцами.

В 1880 году братья Тарасовы открыли Торговый дом братьев Тарасовых, их отделения работали в разных городах Северного Кавказа. В начале XX века с целью охвата большей территории братья переселились с юга в Москву. Их торговый дом был преобразован в Товарищество мануфактур братьев Тарасовых и имел капитал 3 миллиона рублей. Первым директором товарищества стал Гавриил Асланович Тарасов, Иван к тому времени вышел из общего дела. В 1903 году братья стали купцами 1‐й гильдии в Москве. Они были одной из богатейших семей своего времени.

Сферы деятельности Тарасовых были разнообразны. У них была ватная фабрика, они занимались бакалеей, производством резины, владели гостиницей, а также торговыми домами и складами. В 1913 году был создан Северо-Кавказский коммерческий банк, в состав правления которого вошел сын Гавриила Тарасова, Георгий. Александр Тарасов стал председателем правления этого банка, а его брат Михаил возглавил совет. К 1913 году капитал товарищества составлял уже 6 миллионов рублей.

Переехав в Москву, братья начали строить себе дома. Старший, Аслан Асланович (или, как его иначе называли, Александр Афанасьевич), купил участок с деревянным домом на углу Скатертного и Медвежьего переулков и в 1905 году построил здесь особняк в стиле модерн, сохранившийся до сих пор. У его сына Аслана родился в 1911 году сын Лев, который стал известным французским писателем Анри Труайя. Младший брат, Михаил Асланович Тарасов, построил себе роскошный особняк в стиле неоклассицизма в Хлебном переулке, 21 / 4.

Один из племянников Гавриила Тарасова, Николай Лазаревич Тарасов, был театралом и меценатом. В 1908 году он вместе со своим другом Никитой Балиевым открыл кабаре «Летучая мышь». Николай Лазаревич стал героем тройного самоубийства. Он застрелился, узнав о том, что его любимая женщина Ольга Грибова также застрелилась из‐за того, что ее возлюбленный, проигравший в карты 25 тысяч рублей, не смог выплатить долг и застрелился.

Фасад с началом надписи «Gabrielvs tarassof»

Наш герой, Гавриил Асланович, в 1907 го-ду купил участок поблизости от братьев, на Спиридоновке, и в 1909 году также начал строить для себя и своей семьи дом. Для проектирования был приглашен молодой, еще никому не известный архитектор Иван Жолтовский. Чертежи для получения разрешения на строительство подписал архитектор Агеенко, так как у Жолтовского еще не было разрешения на производство работ.

Последовательный палладианец Жолтовский построил для Гавриила Тарасова парафраз палаццо Тьене в Виченце архитектора Андреа Палладио. Стиль неоренессанс тогда как раз входил в моду. Фасады выполнены из самых современных строительных материалов – портландцемент (цемент со стеклянной или мраморной крошкой) создавал иллюзию гранита и мрамора.

Итальянский внутренний дворик особняка»

Фонтан во внутреннем дворике, фото 2017 года

Детали оформления столовой, автор фриза В. Трофимов

Необычный фасад итальянской виллы в нашем северном городе восхищал современников и продолжает восхищать нас сегодня. О заказчике напоминает часть латинской надписи на парадном фасаде: «Gabrielvs tarassof fecit anno domini m…», что означает: «Габриэль Тарасов сделал лета Господня 1…». Окончания не было, так как Гавриил не дожил до окончания строительства особняка. Он умер в 1911 году, и строительство заканчивали его сыновья Георгий и Саркис. В 1912 особняк на Спиридоновке был полностью построен.

Интерьеры особняка прекрасны. Главной их изюминкой являются росписи, выполненные художниками Игнатием Нивинским, Евгением Лансере и Викентием Трофимовым и представляющие копии и авторские интерпретации итальянских фресок. Игнатий Нивинский – выпускник Строгановского училища, сотрудник мастерской Ивана Жолтовского. Иван Цветаев, основатель Музея изящных искусств, охарактеризовал Нивинского как «лучшего декоративного живописца в Москве» и доверил ему расписывать залы в музее. Евгений Лансере происходил из художественной семьи: его сестра – Зинаида Серебрякова, отец – скульптор, мама – из известной семьи Бенуа, брат – архитектор. Основная часть росписей в особняке Тарасова (10 помещений на первом этаже, вестибюли лестниц, кабинеты на втором этаже) выполнены Нивинским. Гостиные первого этажа украшают копии картины Тинторетто «Рождение Млечного пути» и Тициана «Персей и Андромеда». Потолок столовой и аванзала расписан Трофимовым. Угловой зал – это работа Евгения Лансере. Росписи художников поражают воображение. Каждый зал, холл или галерея – это настоящее произведение искусств. На втором этаже одна из комнат оформлена Нивинским на сюжет «Рождение Млечного пути». А как красив кессонный потолок в приемной на первом этаже! Во многих комнатах до сих пор висят подлинные люстры, а на полу уложен оригинальный паркет. Обратите внимание на паркет с эффектом 3D в приемной на втором этаже. Уникальные дверные порталы из искусственного мрамора – еще одно украшение особняка.

Библиотека Института стран Африки

Вестибюль конторской половины особняка. Росписи выполнены художником И. Нивинским

Паркет с 3D эффектом

Камин в столовой

Подпись И. Нивинского («И. И. Н.») на живописных вставках на потолке парадной лестницы в конторской половине особняка

Потолок аванзала на первом этаже

Деталь оформления приемной на первом этаже

Живописный плафон «Похищение Европы» выполнен Игнатием Нивинским

Оформление потолка и фриза углового зала выполнено Евгением Лансере

Панно углового зала. Роспись Евгения Лансере

Живописная вставка на потолке парадной лестницы в конторской половине особняка. Автор росписи И. Нивинский

Парадная лестница личной половины особняка

Парадная лестница личной половины особняка

Комната второго этажа, украшенная мозаикой художника В. Коновалова

Живописный плафон «Рождение млечного пути» выполнен Игнатием Нивинским

Черная лестница

В столовой, а также в других залах сохранились мраморные резные камины. В особняке – две парадные лестницы, да и сам особняк разделен на две независимые части. Раньше вход в дом был через арку, в которой сегодня размещается библиотека. А когда‐то через арку можно было зайти в настоящий итальянский дворик. Внутреннее пространство арки перекрыто сводами, поддерживаемыми рядами тонких колонн. Из арки внутрь ведут две двери в две разные части дома: жилую и конторскую. Между собой они никак не связаны, а проход из одной части в другую возможен только через внутренний двор. В советское время проездная арка была застеклена и превращена в библиотеку.

Обе парадные лестницы дома совершенно разные, но обе роскошные и также украшенные росписями. На одной из них в углу каждой из трех живописных вставок можно увидеть автограф Игнатия Игнатьевича Нивинского: «И. И. Н.» Вестибюль перед парадной лестницей конторской части представляет собой расписанные под мозаику своды с живописными плафонами.

Вторую парадную лестницу дома, а также комнату с камином на втором этаже украшают мозаики «Освобождение», выполненные уже в советское время художником В. А. Коноваловым.

После революции Тарасовы эмигрировали во Францию, особняк же был национализирован, а в 1920‐е годы его занял Верховный суд СССР, тогда здание было перестроено. В 1937 году в бывшем особняке разместилось посольство Германии, а после 1945 года – посольство Польши. С 1979 года здание занимает Институт Африки РАН, и внутрь можно попасть с экскурсией.

Дополнительно почитать:

• И. Печенкин. Архитектурное наследие России. Иван Жолтовский

• П. Бурышников. Мои воспоминания. Москва купеческая

• «Cкончался Аслан Тарасов – История Российского Предпринимательства» (historybiz.ru)

Darmowy fragment się skończył.