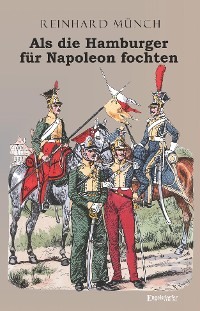

Czytaj książkę: «Als die Hamburger FÜR Napoleon fochten»

Reinhard Münch

ALS DIE HAMBURGER FÜR NAPOLEON FOCHTEN

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2017

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

1. Vorwort

2. Hamburg– Historische Einordnung

3. Hamburgs Soldaten

4. Der Leidensweg nach Russland – die Hamburger Infanterie

Das neue „französische“ Regiment

Das 127. Regiment im Russlandfeldzug

Die Geschichte des Kriegsgefangenen Pingel

Das 127. Regiment – Erinnerungen heute

5. Hamburger Kavallerie in der Grande Armée

Graf von Wedel

Die Erinnerungen eines Hamburger Lanciers

6. Wie es in Hambourg weiterging, ehe es wieder Hamburg wurde

7. Zum Ausklang

8. Quellen und Literatur

1. VORWORT

Hamburgs Geschichte mit dem Attribut bedeutungslos in Zusammenhang zu bringen, ist wohl in keiner Phase in der Historie der Hansestadt zutreffend. Immer war Hamburg in die geschichtlichen Prozesse eingebunden und spielte nicht selten eine eigene Rolle. Trotzdem ist es mit manchen Etappen so, dass sie schlichtweg in Vergessenheit geraten sind. Das wiederum ist nicht unnormal, weil das Erinnern und die Geschichtsschreibung mitunter sehr selektiv sind. Hamburg hat wie übrigens viele andere deutsche Städte und Regionen beispielsweise eine Phase ausgeblendet, die bei einem veränderten Geschichtsverlauf eine völlig andere Bewertung erfahren hätte. Die Rede ist von der Zeit, als Hamburg französisch war, also Teil des Kaiserreiches unter Napoleon. Stopp, sagen Kenner der Materie. Da gibt es sehr wohl eine Vielzahl von Erinnerungsvariationen, angefangen vom geschriebenen Wort bis zum gut erhaltenen Denkmal. Hamburg war immerhin als Festung für ein Jahr der Drangsale der französischen Truppen unter Marschall Davout ausgesetzt und die Bevölkerung erlitt großes Leid. In Erinnerung sind deshalb die vielfältigen Aktivitäten von Hamburgern geblieben, die Widerstand organisierten und schließlich beitrugen, dass Hamburg wieder deutsch wurde. Vollkommen richtig, aber die Zeit von 1811 bis Anfang 1813 stand unter einem noch ganz anderen Stern. Hunderte Hamburger zogen teils freiwillig, teils konskribiert, also zum Wehrdienst nach geltendem Recht bestimmt, mit der Grande Armée in den Krieg. Sie taten es generell nicht widerwillig und die Mehrheit der Meinungsträger hielt schon etwas von den Unternehmungen des unbestritten mächtigsten Staatsmannes jener Zeit, Napoleon. Der Russlandfeldzug 1812 kippte jedoch alle Entwicklungen, ganz gleich ob man sie fortschrittlich oder imperial bezeichnen möchte und brachte eine ganz andere Entwicklung als sich bis auf wenige Überzeugte noch 1812 vorstellen konnten. Die Restauration nach dem Niedergang Napoleons blies formal nahezu alles weg, was bis dahin seitens der französischen Seite an Fortschritt erbracht wurde. Sei es wie es sei, die historischen Bewertungen sind ambivalent, allerdings in der mehrheitlichen Meinung eben so fokussiert, wie es ein Historiker hinsichtlich unseres Themas wie folgt festhielt:

„Die menschlichen Lose sind verschieden. Die Freiheitskämpfer von 1813/15 konnten, durchdrungen vom Recht der eigenen Sache und im Einklang mit dem Willen des ganzen Volkes, freudig ins Feld ziehen. Mit Jubel und Ehren empfing sie die siegreiche Nation bei der Heimkehr; Denkmäler kündeten ihren Ruhm. Die deutschen Teilnehmer des Feldzuges von 1812 litten und starben für eine Sache, die sie nicht bejahen konnten, und allein dem Zwingherrn des eigenen Volkes diente. Die wenigen, die dem Untergang entrannen, kehrten einzeln und unerkannt in die Heimat zurück. Mitleid und ehrfürchtiges Staunen empfing sie, die man für tot geglaubt hatte. Bedenkt man, dass die Konskribierten von 1811/12 nur dem Gesetz folgten, das der Eroberer dem Lande auferlegt hatte, so darf man sagen, dass auch sie für ihr Vaterland gefallen sind. Stellvertretend hatten sie teil am Untergang der Großen Armee, der es ihren unglücklichen Brüdern ermöglichte, die Freiheit zurückzugewinnen.“

Hier soll nicht der Ort für die historische Diskussion und Bewertung der Auffassung sein. Was für Hamburgs Geschichte jedoch nicht vergessen werden sollte, sind eben jene Freiwilligen und Wehrpflichtigen, die wie es im Zitat formuliert wurde, ihren Teil zur Geschichte beigetragen hatten. Diesen jungen Hamburgern erging es genau so wie Bayern, Sachsen, Anhaltern, selbst Preußen, Badenern, Mecklenburgern und den vielen anderen deutschen Truppen, die eine ganz andere historische Bewertung erfahren hätten, wenn Napoleons Pläne aufgegangen wären. Aber da begibt man sich in das Reich des Konjunktives, das für Geschichte eigentlich Gift ist.

Natürlich ist es nicht so, dass sich niemand auf die Suche nach den Schicksalen der Hamburger jener Zeit gemacht hätte. Die Quellen und daraus entstandenen Betrachtungen sind sehr spärlich, sehr alt und heute nahezu unbekannt. Für den Autor war es nur logisch, sich dieses Nischenthemas zu nähern, weil die Duplizität der Schicksale, Geschichten und Wahrnehmungen jener Zeit in so vielen anderen deutschen Regionen, natürlich auch solchen in Polen, Österreich, der Schweiz, Holland, Dänemark oder Italien, nach Erinnerung ruft.

Keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine zur Anregung für weiteres Eintauchen in die Geschichte dienenden Schrift als Erzählsachbuch, ergänzt die zahlreichen Publikationen des Autors, die allesamt das Thema „Unter Napoleons Fahnen“ beinhalten. Die Hamburger kamen ins Visier der Betrachtungen der Verfassers der vorliegenden Schrift, als er die Geschichte der Mecklenburger geschrieben hat. Man wird sehen, dass es da Anknüpfungspunkte gibt.

Zurück zu den Quellen, zu dem, worauf dieses Büchlein aufbaut. Es ist sehr wenig vorhanden, was Stoff bietet, aber 1912 hat Dr. Arthur Obst eine erste Abhandlung über die Infanteristen aus Hamburg verfasst. Dort sind einige Briefausschnitte enthalten, die subjektive Wahrnehmungen von Hamburger Soldaten widerspiegeln. Ein Fachartikel von Friedrich Schmidt aus dem Jahr 1958 basierte auf einem wahrscheinlich ziemlich umfangreichen Aktenstudium von den Dingen, die er in Archiven finden konnte. Leider ist nur ganz wenig Verwertbares aus der Memoirenliteratur zu finden. Dies hängt damit zusammen, wie die Veteranen oder deren Nachkommen sich in den Jahren nach der Niederlage Napoleons zusammen fanden und welche Möglichkeiten es gab, sich zu seiner Vergangenheit zu stellen. Da gibt es im süddeutschen Raum, aber auch in Sachsen und in einigen deutschen Kleinstaaten jener Zeit einiges mehr, weil es dort in der Biedermeierzeit eine regelrechte Erinnerungskultur gab. In Hamburg gab es da weniger Enthusiasten. Glücklicherweise ließ ein Hamburger auf eigenen Kosten vor etwa 60 Jahren die schriftlich erhaltenen Notizen seines Urgroßvaters als limitierte Auflage in Buchform herausgeben. Der Lanzenreiter Cordes hat detailliert und lesenswert seine Erlebnisse hinterlassen. Diese sollen hier als wichtige Quelle mit eingearbeitet werden. Erinnerungen anderer Nicht-Hamburger, die aber mit Schicksalen der Hansestädter verbunden waren, gibt es ein paar. Graf von Wedel wird hier, trotzdem dass er gebürtiger Preuße war, seine Erinnerungen mit einbringen.

Ich widme dieses Buch allen Hamburg-Interessierten und genauso denen, die sich mit der Napoleonischen Zeit in welcher Form auch immer beschäftigen.

2. HAMBURG – HISTORISCHE EINORDNUNG

Nach der französischen Revolution geriet die alte Welt aus den Fugen. Das betraf zunächst Frankreich selbst, das aus einem Königreich zur Republik wurde und dann trotzdem einen Kaiser bekam. In der Auseinandersetzung mit den feudalaristokratischen Mächten Österreich und Preußen und deren Verbündeten gab es immer wieder Kriege, die zunächst Frankreich um seine Existenz fürchten ließen. Dann kam der scheinbar unbezwingbare Napoleon und diktierte Europa sein durchaus fortschrittliches Weltbild. Tatsächlich schien er es nach dem Sieg gegen Österreich 1809 geschafft zu haben. Eines blieb ihm aber verwehrt. Das war der Sieg über die historisch gesehene „fortschrittliche kapitalistische“ Konkurrenz aus Großbritannien. Da war kein Herankommen, selbst ein Bündnis mit Russland und eine abgestimmte Kontinentalsperre halfen nichts. Als die Zeit keine brauchbaren Ergebnisse in diesem Konkurrenzkampf brachte, sah sich Russland, selbst leidend unter den eingeschränkten Handelsmöglichkeiten über die Meere, nicht mehr ganz so eng an die Verträge mit Frankreich gebunden und brach diese Absprachen schlichtweg. Das Napoleonische Frankreich, dem Grunde mittlerweile Gebieter über ganz Kontinental-Europa, sah sich stark genug, diese Uneinigkeit mit den Russen militärisch zu beenden. Obwohl alles gut vorbereitet und ein modernes Heer wie noch nie vorher in der Geschichte aufgestellt war, hatten sich die Strategen verrechnet. Der Russlandfeldzug geriet zum Desaster und wurde zum Anfang vom Ende der Herrschaft Napoleons.

Hamburg rühmte sich um 1800 als neutrale, wohlhabende und offene Handelsstadt, sich aus den Auseinandersetzungen der Großmächte heraushalten zu können. Demonstrativ wurden die alten Festungsanlagen geschliffen und der Schwerpunkt auf Handel und Wandel verstärkt. Dagmar Seifert formulierte hintersinnig: „Die Bronzekanonen werden eingeschmolzen, das Material verkauft, Brustwehren und Außenwerke abgebaut. Noch viel friedfertiger wirkt das Ganze, als 1805 der Bremer Kunstgärtner Altmann beginnt, die tiefer gelegten Wälle ganz reizend mit Rasen und Blumen zu bepflanzen. Dumm nur; noch bevor Hamburg mit seiner gelassenen Neutralitätsdemonstration ganz fertig geworden ist – wird es von Napoleons Truppen besetzt.“

Wie eingangs erwähnt, Hamburg war nie unbedeutend und konnte sich auch nicht aus den Machtkämpfen heraushalten. Da das alte Preußen 1806 ohne eine Chance zu haben den Franzosen unterlag, fiel ganz Deutschland in den Einzugsbereich des gallischen Hahnes. Innerhalb weniger Monate verschwanden viele deutsche Länder, neue französische, aber auch deutsche Territorialgebilde entstanden. Selbst Königreiche wurden aus der Taufe gehoben. Hamburg blieb freie Hansestadt, allerdings unter französischer Besetzung. Hamburg als zweitwichtigster Hafen Europas litt allerdings seit 1806 an der Kontinentalsperre, weil durch die Unterbindung des Handels mit den Engländern nahezu die gesamten Kapazitäten an Reedern, Händlern und allen dazugehörigen Gewerken überflüssig war. Über 300 große Segler lagen abgetakelt und nutzlos im Hafen. Diese trostlose Zeit hat sich im Gedächtnis der Stadt tief verwurzelt. Es kam für die traditionell denkenden Hansestädter noch schlimmer, weil mit der Gründung des Département des Bouches de l’Elbe, zu deutsch Departement der Elbmündung oder Hanseatische Departements genannt, die ehemalige Hansestadt Hamburg Teil des ersten Französischen Kaiserreichs wurde. Das entsprechende Dekret datierte vom 18. Dezember 1810. Das Departement umfasste die Territorien der Freien und Hansestädte Hamburg und Lübeck. Dazu kamen das Herzogtum Lauenburg und Teile des Herzogtums Bremen und des Fürstentums Lüneburg. Mit der neuen französischen Bezeichnung als Hambourg wurde die damals über 100.000 Einwohner große Metropole Hauptstadt des neuen Departements. Hamburg wurde in sechs Stadtkantone, durchnummeriert von 1 bis 6, sowie drei Landkantone, Hamm, Bergedorf, Wilhelmsburg, unterteilt. Hinsichtlich der Verwaltung gab es in Hamburg genau wie in Lübeck und Bremen eine Zäsur. Die Ratsverfassungen und somit die Senate wurden Anfang 1811 aufgehoben, an Stelle der Bürgerschaft wurde ein Munizipalrat eingesetzt. Zum Bürgermeister, mit französischer Bezeichnung Maire, wurde Amandus Augustus Abendroth berufen. Exekutive und Judikative wurden nach bürgerlichem Verständnis getrennt und der Code Civil gab den rechtlichen Rahmen. So war Hamburg im Umbruch, zumindest bis zum Februar 1813.

3. HAMBURGS SOLDATEN

Als Freie und Hansestadt war Hamburgs Selbstverständnis gegenüber dem Militär eher ablehnend geprägt, dies insbesondere wegen der Sozialstruktur der Mannschaften, die sich zum überwiegenden Teil aus entwurzelten Existenzen zusammensetzten. Das passte weniger in die wohlhabende und kulturell geprägte Umgebung. Aus rein praktischen Erwägungen heraus musste trotzdem eine bewaffnete Formation die Stadt schützen können. Da die Hansestadt seit dem Ende des 13. Jahrhunderts die Wehrhoheit besaß, spielten andernorts verfolgte Zwecke der Volksbewaffnung keine Rolle, wie zum Beispiel die Absicht, den Fürsten außenpolitisch kein Mittel zur Verfolgung von Machtansprüchen in die Hand zu geben. Aber auch die Hamburger schätzten es, mit dem Bürgermilitär eine Truppe zu haben, die nicht ohne weiteres vom Senat gegen die Bürger eingesetzt werden konnte.

Die Stadtsoldaten versahen ihren Dienst und waren als Bürgerwache, als städtisches Bürgeraufgebot Hamburgs, bekannt, aber eher nicht beliebt. Sie hatten eine Dienstzeit von vier Jahren und gingen alle drei Tage auf Wache. Deren Offiziere waren Hamburger und entstammten der Mittelschicht und dem Kleinbürgertum. Das Hamburger Stadtmilitär hatte um die 2000 Soldaten. Die meisten von ihnen waren angeworbene Söldner, die aber nicht kaserniert untergebracht waren. Hauptsächlich dienten die Soldaten als Grenadiere. Das war ein Regiment Infanterie mit 39 Offizieren und 1799 Unteroffizieren und Gemeinen. Dazu kamen eine Schwadron berittene Dragoner und Artilleristen mit einer Kompanie. Die Uniformen hatten noch den friderizianischen Stil. Die Hüte waren dreieckig, die Waffenröcke waren rot mit hellblauen Rabatten. Das Lederzeug war weiß.

Eine Episode während der Zeit, als Hamburg bereits französisch besetzt war, ließ jene Soldaten einmal in einem guten Licht erscheinen. Die Bürgerwehr brauchte wegen der Präsenz der Fremdtruppen den vorher üblichen Wachdienst im Stadtgebiet nicht mehr auszuüben. 1809 reichte allerdings die Zahl der Franzosen unter Waffen nicht aus, die umherziehenden Schillschen Truppen im Fall des Falles unter Kontrolle zu halten. So lag es nahe, die Dänen aus Altona um Hilfe zu bitten. Zur Erinnerung, Altona gehörte zum mit Frankreich verbündeten Dänemark. Da setzte es der bei den Franzosen in hohem Ansehen stehende Quartiermeister Brüggemann, der das Unglück, das durch die Ankunft der Dänen entstehen würde, voraussah, sowohl bei dem französischem General wie bei dem hamburgischen Bürgermeister und dem Colonelherrn durch, dass das alte hamburgische Stadtmilitär die Wälle wieder besetzte. Pünktlich, als sei erst am Tage vorher Parade abgehalten worden, erschienen alle Offiziere und Mannschaften zur Stelle, und den französischen Machthabern imponierte die hohe Zahl dieser Garnison, die stärker war als die spätere Bürgergarde, nicht wenig.

Hamburger Stadtsoldaten 1810, Dragoner, Knötel

Der Kommandeur des Regiments und der Reiter und Artillerie war Oberst Johann Jakob Gossler. Die Bürgerwache bestand bis Ende 1810 und wurde mit Beginn der französischen Verwaltung Anfang 1811 aufgelöst. Wohin mit den Soldaten? Es war natürlich kein Selbstzweck, die funktionierenden Stadtkompanien einfach zu liquidieren. Lange vorher lagen die Pläne zur Aushebung von drei Infanterieregimentern und einem Kavallerieregiment im Département des Bouches de l’Elbe vor. Also wurden aus Deutschen Franzosen und aus Hamburger Stadtsoldaten Angehörige der Französischen Armee. Hintergrund dafür war nur einer. So sind sich Historiker einig: „Das Generalgouvernement der Hanseatischen Departements wurde aber zuallererst, wenn nicht gar ausschließlich, aus dem Grund geschaffen, dass Napoleon im Oktober 1810 beschlossen hatte, Russland anzugreifen.“ Da machte es Sinn, dass Napoleon selbst an den Generalgouverneur Louis-Nicolas d’Avoût, der Marschall Davout, sinngemäß folgende Zeilen schrieb: „Ich nehme an, dass, wenn es in Frage stünde, gegen die Russen zu handeln, die norddeutschen Bataillone sicher wären und dann nützlich sein könnten.“

Drei Regimenter der Infanterie wurden gebildet, das 127. für Hamburg, das 128. für Bremen und das 129. für Osnabrück. Dazu entstand das zunächst als 30. Chasseur-Lanciers bezeichnete Regiment, also Lanzenreiter. Die unberittenen Regimenter waren auserkoren, im I. Korps, diese Bezeichnung wurde am 1. April 1812 unmittelbar vor dem Krieg vergeben, der Grande Armée als Speerspitze für den anstehenden Feldzug nach Russland zu agieren. Diese Korps, vorerst als das zur Armée d’Allemange gehörende Beobachtungskorps der Elbe bezeichnet, unterstand dem Oberkommando des zugleich als Generalgouverneur agierenden Marschall Louis-Nicolas Davout, Prinz von Eckmühl. Militär und Zivilverwaltung lagen faktisch in einer Hand.

Neben diesen mobilen Truppen wurde verfügt, drei Veteranenkompanien mit bei der Musterung für den Regimentsdienst abgelehnten Stadtsoldaten aufzustellen. Jeweils 120 Soldaten traten für Hamburg, Bremen und Osnabrück an. Diese übernahmen Aufgaben der rückwärtigen Dienste. Die 1. Veteranenkompanie blieb unter dem Kommando von Kapitän Krüger in Hamburg. Schließlich wurden die 92 Artilleristen ebenfalls weiter verwendet. Aus den Stadtsoldaten wurden Angehörige der Küstenbatterie zur Abwehr möglicher britischer Landungsversuche.

Aus Knötels Uniformkunde wurde sinngemäß, aber verkürzt, aus einer Beilage der folgende Text zur Abrundung der Stadtsoldatenbetrachtung übernommen: Die freie Reichsstadt Hamburg besaß seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts reguläres Militär. Am 25. November 1679 beschloss man, die Soldaten mit gewisser „Liberey“ zu versehen, was bedeutete sie einheitlich zu kleiden. In jenem Jahr zählte Hamburg acht Compagnien zu Fuss, eine Abteilung Cavallerie und eine Abteilung Artillerie, Constabler und Handlanger. 1686 wurde die Truppe wesentlich verstärkt, die Infanterie in zwei Regimenter eingeteilt, die Reiter auf je zwei Compagnien Reiter und Dragoner gesetzt, die Artillerie wurde verstärkt. Vom damaligen 2. Regiment sind Sinnbilder und Sprüche entsprechend der damaligen Zeit überliefert.

1. Des Obersten Scheiter Compagnie der Spruch: Der Herr ist mein Banner und mein Schild

2. Des Oberstlieutenants Compagnie das Zeichen eines brennenden Leuchters: Ich zünde andern an

3. Capitain Schaffshausen Compagnie mit einem Löwen: Ich fürchte mich für nichts

4. Capitain Brakel mit einer auf das Meer scheinden Sonne: Geschwind und unermüdet

5. Capitain Behm mit dem Stadtwappen

Über 300 Jahre später soll es noch Fahnen jener Zeit im Bestand der Museen in Hamburg geben.

Aus dem Jahr 1688 berichtet der Chronist, dass am 8. August das Leibregiment, nachdem die Soldaten neue Uniformen in rot und blau erhalten hatten, mit den Hautboisten vor das Rathaus zog und vom Rath aus den Fenstern besichtigt wurde. Am 10. August folgte das rot und grün eingekleidete Regiment.

Überliefert ist die Zusammensetzung der Stadtsoldaten aus dem Jahr 1696 mit der Leibcomagnie unter Capitainlieutenant Busekist, des Oberlieutenants Compagnie, des Comagnien von Majoren und acht Compagnien von Capitains. Exakt aufgelistet, welche Details an den Uniformen jeweils zu verändern waren und zudem darauf zu achten, dass die kleine Montirung bei schlechter Wartung ziemlich verfiele und es daher hochmüthig sei, sie nicht nur in gutem Stand zu halten, sondern sie auch zu verbessern. So der Hinweis 1702, die Hüte und auch die Modelle von der Klinge seien so jetzunder getragen, dass sie am bequemsten sind. Der Hut mit Goldtresse und Hutband kostete zwei Drittel von dem, was für Degen mit Scheide inclusive Futter von Kalbsleder aufzubringen war. 1710 änderte sich der Schnitt der Uniformen, aber aus Kostengründen beließ man es bei den traditionellen Ringkragen, die eigentlich gegen seidene Schärpen von rot und weiss, nach den Wappenfarben, ausgetauscht werden sollten.

Darmowy fragment się skończył.