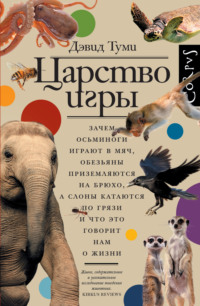

Czytaj książkę: «Царство игры. Зачем осьминоги играют в мяч, обезьяны приземляются на брюхо, а слоны катаются по грязи и что это говорит нам о жизни»

David Toomey

Kingdom Play

WHAT BALL-BOUNCING OCTOPUSES, BELLY-KLOPPING MONKEYS, AND MUD-SLIDING ELEPHANTS REVEAL ABOUT LIFE ITSELF

Published by arrangement with Elyse Cheney Literary Associates LLC and The Van Lear Agency LLC

© 2024 by David Toomey

© М. Елифёрова, перевод на русский язык, 2025

© ООО “Издательство Аст”, 2025

Издательство CORPUS®

Введение

Зимой 2020–2021 годов многие из нас испытывали тревожность, растерянность и одиночество. Мы разговаривали с экранами и от разговоров с экранами устали. Будущее, как правило, виделось лишь долгой чередой дней. Но однажды январским утром Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне, округ Колумбия, запостил видео со своих камер слежения за пандами. Ночью выпало 12 сантиметров снега, и две взрослые большие панды, Мэй Сян и Тянь Тянь, играли в нем: катались, кувыркались и медленно съезжали по длинному неровному склону. Видео завирусилось. Френды посылали его френдам, внуки – бабушкам и дедушкам, собачники – кошатникам. Многие смотревшие его на миг забывали о трудностях этого ужасного года и ощущали прилив радости. Игра панд подбадривала, не просто напоминала о нормальности (а в тот год много говорили о возвращении к нормальности), но служила отрадным свидетельством того, что, несмотря на все невзгоды, в мире еще остается место восторгу, даже счастью. В манере же их игры – в особенности у одной панды, которая съезжала на спине головой вперед, – воплощалась готовность отдаться на милость гравитации и инерции, доверчивое ожидание того, что все закончится хорошо. В этом смысле их игра виделась даже актом веры, столь необходимым в ту пору всем нам.

* * *

Играющие животные вызывают удивление, восхищение, даже благоговение. Однако до недавнего времени ученые уделяли играм животных мало внимания. Это довольно странное упущение. Игры людей, особенно человеческих детей, служат предметом особого раздела психологии уже более 100 лет. На другие формы человеческого поведения – брачное, социальное, родительское – проливают свет исследования тех же или схожих форм у других биологических видов. Казалось бы, библиотечные полки должны ломиться от книг, диссертаций и статей, описывающих и объясняющих игры животных. Однако это не так. По сравнению с другими формами поведения животных исследований игр крайне мало. Не существует ни журнала об играх животных, ни учебника или энциклопедии по играм животных, ни института игр животных, ни колледжа или университета с кафедрой их исследования. И за более чем 120 лет этой теме отдельно посвятили всего пять книг.

Почему же ей настолько пренебрегали?

Вероятно, по нескольким причинам. Во-первых, игра с трудом поддается определению. Специалисты, практикующие в широком спектре областей от детской психологии до культурной антропологии, предлагают самые разные определения: “игра лежит в основе всякого творчества и новаторства”, “игра есть жестокий спорт, подначки и конкуренция”, “игра – источник ритуалов и мифов, с помощью которых мы структурируем свою жизнь”1. Игру порой трудно отличить от других видов поведения – например, исследовательского или брачного. Даже когда игра четко определяется и идентифицируется, за ней бывает нелегко наблюдать, так как большинство играющих животных уделяет ей лишь несколько минут в день. Еще одна причина, по которой ученые пренебрегают игрой, связана не столько с тем, какое поведение животных считается игрой, сколько с тем, какое поведение ученых считается работой. До недавнего времени многие комитеты и грантодатели, которые одобряют и финансируют научные исследования, считали игры животных не заслуживающими серьезного рассмотрения. Лучше всех это было известно Яаку Панксеппу, основоположнику исследований эмоций у животных. В 1990 году он говорил в интервью, что игра – “тема, которую многие все еще считают довольно несерьезной и неважной”2. Этолог Гордон Бургхардт с явной досадой отмечает, что на его упоминания о своей работе по играм животных другие ученые часто отвечают лишь “веселым любопытством и байкой о своем питомце”3. Даже сами исследователи игрового поведения предполагали, что попытки понять его могут оказаться тщетными. Философ Дрю Хайленд в своей работе 1984 года “Вопрос игры” (The Question of Play) усомнился в том, что игре можно дать строгое определение, не то что проанализировать ее. Роберт Фейджен в своей великолепной книге “Игровое поведение животных” (Animal Play Behavior), потратив почти 500 страниц на обзор исследований и размышлений по теме, назвал игру “чистой эстетикой, которая откровенно сопротивляется науке”4.

Эти настроения имели практические последствия. Ученые, считая, что фонды и научные комитеты не станут финансировать исследования игр животных, не ставят в центр своей научной повестки подобные вопросы. Со своей стороны, фонды и научные комитеты, не получая заявок на исследования игр животных, считают эту тему малоинтересной для ученых и потому не заслуживающей финансирования, так что в этой области предлагается меньше грантов. Научные руководители аспирантов, рассчитывающих на финансирование работы, советуют им поискать другую тему для диссертации. Со временем эти аспиранты становятся преподавателями колледжей и университетов и дают тот же совет собственным студентам. И так далее – в следующем поколении ученых, и в следующем. В 1980 году знаменитый натуралист, энтомолог и писатель Э. О. Уилсон обобщил проблемы изучения игр животных так: “Нет ни одной более размытой, труднопостижимой, спорной и даже немодной поведенческой концепции”5.

Но положение меняется. В последние годы исследования игр животных получили новый импульс от двух развивающихся научных областей. Одна из них – культура животных. Культура и игра тесно переплетены, и постижению любых аспектов культуры животных может способствовать понимание их игр. Другая область – нейробиология. Новые методы и технологии визуализации мозга (в особенности позитронно-эмиссионная и магнитно-резонансная томографии) позволяют все более подробно картировать нейронные сети. В будущем они, возможно, покажут, как игра воздействует на химию мозга и нейронные пути и, наоборот, как эти химические процессы и нейронные пути обуславливают игру.

Клубок загадок

Вороны-подростки пикируют и делают поворот, подогнув одно крыло, снова расправляют крыло и разворачиваются. В полете они кувыркаются, преследуют друг друга и будто бы атакуют, делая ложные выпады. Дельфин-афалина наблюдал в дельфинарии, как его собратьев учат “ходить” на хвостах для выступления перед публикой, и после выпуска в дикую природу начал ходить на хвосте самостоятельно; к изумлению исследователей, его дикие сородичи стали делать то же самое. Слонов не раз замечали съезжавшими по грязи со склонов – то на брюхе, то на спине. Можно сказать, что вороны и дельфины совершенствуют обычные действия, оттачивая рефлексы и навыки, или занимаются ухаживанием. Но катание по грязи явно не имеет отношения ни к каким вообразимым слоновьим нуждам.

Все эти виды поведения – игра, и они представляют собой проблему для специалистов, изучающих поведение животных, то есть этологов. Поскольку такие виды поведения отнимают время и силы и к тому же бывают опасными, большинство этологов считает, что игра должна как-то помогать животному выживать или размножаться, то есть должна нести адаптивное преимущество или даже преимущества именно потому, что у нее слишком много очевидных недостатков. Однако в том, каковы могут быть эти преимущества, единодушия нет.

Вопрос, почему животные играют, тянет за собой гораздо больше вопросов. Этот предмет может показаться не столько единым, упорядоченным полем изучения, сколько рыхлым клубком загадок. Есть вопросы таксономии. Какие животные играют? Какие – нет? Есть проблемы определения и идентификации. Что именно считать игрой? Откуда нам знать наверняка, что то или иное поведение – игровое, а не, скажем, исследовательское? Есть вопросы о роли игры в развитии животного. Если животные играют, то лишь на определенных жизненных стадиях? Есть вопросы наследственности и среды. До какой степени игра инстинктивна? И в какой мере ей обучаются? Есть вопросы взаимосвязи между игрой и мозгом животного, его нервной системой. Какой нейронный механизм или процесс делает игру возможной или запускает ее? Необходимы ли для этого определенные части мозга? А определенные типы мозга? Затем еще есть вопросы эволюции и естественного отбора. Когда в долгой истории жизни на Земле появилась игра? Как именно она возникла в ходе эволюции? А как насчет будущего? Может ли быть, что в играх животных мы наблюдаем зачатки их культуры?

Следовательно, игры животных не просто очередная научная загадка – это набор загадок, причем нетипичных. Явления, лежащие в основе многих научных загадок – назовем лишь две: квантовую запутанность и темную материю, – довольно далеки от нашей повседневной жизни. Изучение их требует специальных знаний и, возможно, больших и дорогостоящих инструментов. Но игры животных повсюду вокруг нас, мы наблюдаем их каждый день. Для их изучения нам не нужны ученая степень или ускоритель частиц. Достаточно лишь наблюдать за животным, уделять ему свое внимание.

И есть причина, по которой оно заслуживает такого внимания.

Характеристики игры суть характеристики естественного отбора

С тех пор как дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора была впервые представлена 160 лет назад, ее заметно развили и уточнили. В XX веке менделевская генетика объяснила ее механизмы, и теорию подкорректировали сведениями из микробиологии, биологии развития, а недавно и эпигенетики. При всем при том ядро теории остается неизменным. Естественный отбор – это фильтр или ряд фильтров, отсеивающий вредные вариации и пропускающий полезные, так что с каждым поколением организм становится все “более приспособленным”.

Естественный отбор обладает специфическими, четко определенными характеристиками. Например, он не имеет цели. У него нет намерения, нет задачи6, и, как оговаривал Дарвин, он “не заключает в себе неизбежного прогрессивного развития”7. Он зависит от актуальных условий, то есть его направление не предопределено. Эволюция любого организма – это реакция на условия в данном месте в данный момент. Он – сюжет с открытым финалом. У эволюции любого организма нет ни начальной, ни конечной точки – этот факт подчеркивается в последнем абзаце “Происхождения видов…”, медленно нарастающем крещендо, финальная нота которого повисает в воздухе и так и не завершается: формы жизни, следует вывод, и сейчас “продолжают развиваться”. Во всех этих отношениях естественный отбор подобен игре. Как мы убедимся, есть и другие сходства – их так много, что, если бы можно было выразить процессы естественного отбора в одном виде поведения, это поведение оказалось бы игрой. Или наоборот, если бы понадобилось выбрать эволюционную теорию или взгляд на природу, моделью которого служила бы игра, это был бы естественный отбор.

Естественный отбор не просто важная деятельность, в которой участвуют живые организмы. Это деятельность сущностная, та, что отличает их от всего остального мира. Организмы много чего делают: они растут, преобразуют материю в энергию и в конечном итоге прекращают существование. Но на такие действия способны не только организмы. Пламя свечи и звезды тоже все это делают, а ведь они не живые. Можно найти и то, на что организмы способны, а огонь и звезды – нет: они воспроизводят себя. Но кристаллы тоже самовоспроизводятся, однако они не живые. Живые организмы делают лишь одно, чего не делают – и не могут делать – пламя, звезды и кристаллы: они эволюционируют путем естественного отбора.

Поскольку жизнь лучше всего определяется через эволюцию путем естественного отбора, а естественный отбор имеет много общих черт с игрой, мы без особого труда придем к соображению, которое представим и разовьем в следующих главах. Жизнь по самой сути своей игрива.

Глава 1

Осьминоги играют в мяч: что такое игра?

Однажды в 1997 году профессор психологии Дженнифер Мэзер сняла трубку и услышала взволнованный голос Роланда Андерсона, своего коллеги по довольно необычному исследованию поведения животных8. “Она бросает мячик!” Андерсон выражался фигурально, но знал, что Мэзер его поймет. “Она” была самкой осьминога двух-трех лет, плававшей в одном из резервуаров Сиэтлского аквариума. “Мячик” был флаконом из-под средства от простуды, с дополнительной огрузкой для удержания прямо под поверхностью воды. И “бросание” было не совсем бросанием. У осьминогов сбоку головы есть трубчатый орган – сифон, через который они могут выбрасывать струи воды. Осьминожиха обхватывала флакон руками9, а затем отпускала; после этого она нацеливалась на него сифоном и выпускала струю воды, отталкивая флакон к противоположной стенке аквариума, откуда с обратным током воды его снова прибивало к ней. Осьминожиха делала это вновь и вновь. После того, как на глазах Андерсона она повторила трюк 16 раз, он решил, что пора позвонить Мэзер.

Дженнифер Мэзер – выдающаяся исследовательница поведения осьминогов. Она странствующий ученый и изучала своих подопечных во многих местах. Во время подводного погружения у Бермудских островов она заметила любопытное поведение обыкновенного атлантического осьминога, известного как Octopus vulgaris. Тот нашел камешек, обхватил его руками и положил возле своей норки. Затем принес еще один. И еще, и еще. Потом скользнул в норку и подтянул за собой все камешки, закрыв перед сном вход от непрошеных гостей. Известно, что осьминоги проявляют зачаточный интеллект, но Мэзер сочла увиденное чем-то гораздо более сложным. Так как осьминог реагировал не на непосредственную угрозу, а скорее предчувствовал ее, он продемонстрировал предвидение и планирование10.

Как и Мэзер, Роланд Андерсон увлекался дайвингом. Его излюбленной средой были довольно холодные воды залива Пьюджет-Саунд, в которые он погружался даже ночью и под дождем, однажды лишь для того, чтобы отыскать маленьких осьминогов Octopus rubescens, поселившихся в пивных бутылках на дне океана. Профессия и хобби у Андерсона счастливо совпадали. По профессии он был морским биологом в Сиэтлском аквариуме, где специализировался на естественной истории и поведении осьминогов. Однажды во время утреннего обхода Андерсон обнаружил, что один из гигантских тихоокеанских осьминогов разрыл гравий на дне своего резервуара, перекусил нейлоновые стяжки, удерживавшие фильтр, и разорвал фильтр на мелкие кусочки. Андерсон не понимал, зачем осьминогу понадобилось уничтожать фильтр, но знал наверняка, что его действия, как и действия осьминога, которого наблюдала Мэзер, были методичными, требовавшими предвидения и планирования.

Мэзер и Андерсон познакомились на конференции и обнаружили, что оба увлечены одним и тем же отрядом головоногих моллюсков и оба подозревают, что в мозгах этих животных происходит больше, чем считают многие. Они задались вопросом, играют ли осьминоги. У этих существ есть склонность манипулировать предметами – признак одновременно ума и любопытства. Шаг от манипуляций объектами к играм с ними может показаться маленьким, и в поведенческом плане так и есть. Однако в плане таксономии это был бы гигантский шаг – точнее, скачок – между целыми типами. Давно известно, что млекопитающие и птицы играют, но они принадлежат к типу хордовых. Осьминоги же – представители типа моллюсков.

В начале III века нашей эры римский естествоиспытатель Клавдий Элиан писал: “Этому созданию очевидно присущи озорство и изобретательность”11. За годы, прошедшие с тех пор, озорства и изобретательности у него не убавилось – судя по свидетельствам ученых, чьи инструменты осьминогам случалось разбирать. Когда морской биолог Джин Боул и ее коллеги отмечают у осьминогов “сравнительную несговорчивость в качестве подопытных”12, их устами, вероятно, говорят многие утомленные исследователи головоногих. Поведение осьминогов, безусловно, выглядит игривым. Однако никто не пытался продемонстрировать, что это действительно игра, или доказать в контролируемом эксперименте, что осьминоги играют. Реальное, эмпирическое подтверждение их умения играть стало бы открытием, из которого следовало бы, например, что игровое поведение развилось у двух типов, эволюционно разошедшихся 670 миллионов лет назад13.

Во многих экспериментах 1990-х оценивали интеллект и любопытство осьминогов. Большинство тех опытов относилось к примитивному типу “стимул – реакция”. Предмет – скажем, раковину мидии – бросали в аквариум к осьминогу. В поисках пищи тот обследовал раковину, толкая, щупая и переворачивая ее руками. Не найдя пищи и чего-то интересного, осьминог терял интерес к раковине и оставлял ее в покое.

Но если тот же эксперимент проводили с особенно любопытным осьминогом, реакция могла быть иной. При первом появлении раковины осьминог обследовал ее. Ощущение ребристой поверхности раковины могло подталкивать его к дальнейшему исследованию, и в конце концов осьминог добирался до вогнутой внутренней стороны. Ее гладкая фактура – особенно любопытный контраст в сравнении с наружной ребристостью – могла стимулировать новые исследования. Так продолжался повторяющийся цикл “стимул – исследование”, в котором каждый стимул побуждал к новому исследованию, а оно открывало новый стимул. Этот цикл значительно увеличивал продолжительность исследования: любопытные осьминоги гораздо дольше изучали раковину, прежде чем потерять к ней интерес.

Мэзер и Андерсон решили, что при подобном переходе от исследования к привыканию некоторые виды поведения можно обоснованно назвать игрой. Отличить игровое поведение от исследовательского непросто, но они разработали эксперимент, которым надеялись разрешить именно эту проблему. В качестве подопытных они избрали гигантских осьминогов (Enteroctopus dofleini), вид, приспособленный к холодным, богатым кислородом водам у северного побережья Тихого океана. Это крупнейшие из всех осьминогов14: взрослая особь может весить больше 49 килограммов и жить от четырех до пяти лет. Подопытные, пять самцов и три самки, были чуть помельче и помоложе – “подростки” двух-трех лет, весившие от 900 граммов до 9 килограммов.

Мэзер и Андерсон понимали, что осьминогов можно побудить к игре, дав им интересную вещицу для обследования. Они остановились на четырех пластиковых флаконах от лекарства, нагруженных до состояния нейтральной плавучести15. У осьминогов плохое цветовое зрение, но они хорошо различают интенсивность света, поэтому два флакона покрасили в белый цвет, а два – в черный. А поскольку осьминоги восприимчивы к фактуре, поверхность одного черного и одного белого флакона сделали гладкой, а двух других – шершавой. Каждому осьминогу предоставили 10 возможностей, или “попыток”, продолжительностью по 30 минут: Мэзер и Андерсон сочли это время достаточным для того, чтобы осьминоги заинтересовались либо не заинтересовались флаконами.

Все восемь осьминогов так или иначе вступили в контакт с флаконами: они либо прижимали к флакону присоску, либо обвивали его рукой, либо подносили ко рту. Эти действия Мэзер и Андерсон расценили как исследовательские. Однако два осьминога затеяли с флаконами нечто вроде игры. Осьминог 8 пускал из сифона струю воды, толкавшую флакон к стенке аквариума и обратно. Осьминог 7 выпускал струю так, что флакон “кружился <…> по периферии аквариума”, – это и заставило Андерсона побежать к телефону16.

Было известно, что осьминоги используют сифон для передвижения, для расчистки от мусора входов в свои норки и для отталкивания того, что их раздражает – например, кусачих рыб и жалящих морских анемонов. В неволе осьминоги часто пользуются сифоном, чтобы оттолкнуть пищу, которую презирают – например, мороженых креветок. Но, судя по всему, никто не наблюдал такого применения сифона. Осьминоги 7 и 8 не отталкивали флакон – напротив, они нашли любопытный способ заставить его возвращаться.

Мэзер случалось выступать перед самой разной публикой – от профессиональных этологов до школьников – сотни раз, но она всегда говорит так неторопливо, будто снова обдумывает каждое слово во время его произнесения. Используя в дальнейшем метафору Андерсона, она старательно ее разъясняла. “Это именно то, что мы делаем, когда бросаем мяч, – сказала она в интервью. – Когда вы бросаете мяч, вы не пытаетесь избавиться от мяча, вы пытаетесь вычислить, что можно с мячом сделать”17.

Классификация игры

Этологи выделяют три разновидности игр. Бывают одиночные игры – например, скачка пони, резвящегося в поле. Бывают социальные игры – как шуточная борьба детенышей шимпанзе. И бывают предметные игры – когда щенок приносит брошенную ему палку или когда осьминог толкает флакон струей воды из сифона. Это отдельные категории, и для этологов, изучающих тот или иной вид игры у определенного животного, такое фокусирование внимания полезно. Но за него приходится расплачиваться невниманием к более сложной реальности. Животные, не ведая об этологической классификации, смешивают виды игр. Два щенка, вырывающих друг у друга палку, заняты одновременно предметной и социальной игрой. Иногда игра может сочетаться с совершенно неигровым поведением: ворона, манипулирующая веткой, возможно, играет и исследует одновременно, а лори в ходе социальных игр могут заниматься ухаживанием. Проблему определения игры усугубляет то, что одиночными, социальными и предметными разнообразие игр не ограничивается. Психологи, изучающие игры человеческих детей уже более 100 лет, выявили много других типов – в частности, параллельную игру, строительно-конструктивную игру, “дочки-матери” и прочие изобразительные игры. Данных в пользу того, что их практикуют и животные, появляется все больше.

Такое многообразие игры – часть ее очарования, и для этологов, сосредоточенных на изучении конкретного животного, оно особого значения не имеет. Однако для тех, кто хочет получить всеобъемлющее представление об игре, включая ее истоки и эволюцию, это многообразие становится проблемой. Им приходится сравнивать игры разных видов и целых классов животных. Соответственно, им нужно точно знать, что они сравнивают, и убедиться, что в сравнении участвует не просто похожее, а одно и то же поведение. Для этого им требуется общее, универсальное определение игры, самодостаточное и недвусмысленное, но вместе с тем охватывающее игровое поведение во всех его разновидностях и вариациях. И если мы хотим пуститься в основательное исследование игры, нам такое определение тоже понадобится.

Определение игры

Создатели Нового оксфордского американского словаря перечисляют 10 определений игры, которые употребляются в контексте всех или большинства областей деятельности человека или животных: шесть глаголов с вариациями, четыре существительных с вариациями и десятки сложных слов и словосочетаний. Похоже, в слове “игра” немало игры.

Определения игры варьируют с восхитительным размахом, но у большинства есть ограничения. Некоторые – вроде “забавляющего занятия” – тавтологичны. Что бы ни значила “забава”, дать ей определение по меньшей мере так же непросто, как и игре. Некоторые определения опираются на термины “удовольствие” и “удовлетворение” – возможно, более точные, чем “забава”, но с трудом поддающиеся объективному измерению. Другие строятся вокруг какой-то заявленной функции игры, хотя ни единственной функции, ни их набора так и не установили. Третьи предполагают, что это поведение вообще лишено функций18, и потому не отличают игру от других видов поведения без ясной функции – например, повторяющихся и навязчивых движений у животных в клетках или в состоянии стресса. К тому же утверждение, что у игры нет функций, не вполне верно. Многие игры, к примеру, требуют подвижности, а подвижность приносит животному пользу, повышая способность крови переносить кислород.

Иные определения перечисляют критерии игры, снабжая их оговорками типа “может быть” и “может включать”. Вот, например: “Игра – это всякая двигательная активность, осуществляемая постнатально, которая кажется бесцельной и при которой двигательные паттерны из других контекстов часто могут использоваться в модифицированной форме и измененной последовательности”19. Очевидно, что если мы хотим определенности от нашего определения, то от туманных выражений типа “часто могут использоваться” толку мало.

Играющие животные нечасто хотят и могут описать свои переживания исследователям, однако многие дефиниции исходят из того, что нам эти переживания известны. Одно из определений игры – как поведения, которое “является самоцелью”, – приписывает ей намерение. Другое, называя игру “приносящей удовольствие”, приписывает эмоции. Третьи наделяют игру мотивом или – как в определении “поведение, осуществляемое без «серьезного смысла», присущего подобному поведению в его нормальном контексте”20 – немотивированностью21.

Теоретически эмоцию, такую как счастье, можно определить, описав ее нейронную основу. Возможно, в игре тоже выражается активность специфического нейронного механизма. Исследования мозга и нервной системы мышей и крыс несколько продвинулись в этом направлении. Но так как подобные исследования проводят в лабораториях, подопытные могут вести себя иначе, чем вели бы себя в естественной среде, что делает результаты сомнительными. Более того, эти исследования нередко требуют “принесения в жертву” и вскрытия подопытного, то есть их невозможно гуманно провести на большинстве животных (многие скажут, что и на всех). И даже если бы исследователь мог нетравматично зафиксировать внутренние переживания животного, мониторя активность его нейронных сетей во время игр в естественной среде, он определил бы переживания лишь одного представителя одного вида среди множества способных играть.

Мы не знаем, что переживает животное во время игры. Поэтому для определения игры мы пока вынуждены ограничиться ее внешними признаками. Но это сопряжено со своими проблемами.

Как распознать игру

Можно постулировать, что, когда борются две собаки, или кот шлепает лапой по игрушечной мыши, или выдры кувыркаются и плещутся в реке, это игра, и мы, возможно, будем правы. Их игра кажется во многом похожей на нашу, и раз они такие же млекопитающие, как и мы, возможно, она действительно подобна нашей. Однако у многих животных игра, ухаживание и борьба смешиваются, и исследователю не всегда легко различить их.

Эта трудность усугубляется двумя видами поведения, которые к игре не относятся, но во многом напоминают ее. Первый вид этологи называют стереотипиями; один специалист по биологии поведения определяет их как “поведенческий паттерн, который повторяется инвариантно и лишен очевидной цели или функции”22. В то время как игра указывает на благополучие, стереотипии сигнализируют о том, что животному не хватает стимуляции или оно испытывает стресс. Мы все наблюдали, как попугай постоянно скачет с места на место в клетке, как волк в вольере часами ходит по одному и тому же маршруту, а мы с вами грызем карандаш или накручиваем на палец прядь волос. Другой вид поведения, трудноотличимый от игры, это исследование – когда животное продвигается по незнакомой территории или манипулирует каким-то объектом с целью разузнать о нем.

Игру не так просто распознать даже у наших собратьев по виду Homo sapiens. Играющие люди часто выказывают знаки удовольствия: смеются, кричат, размахивают руками. Но не всегда. Вспомним напряженное выражение лица шахматиста, планирующего очередной ход, или футболиста, который гонит мяч к воротам. В английском языке у него даже есть собственное название, game face (“игровое лицо”). Новый оксфордский американский словарь определяет его как “нейтральное или серьезное выражение лица спортсмена, демонстрирующее решимость и собранность”. Мало кто свяжет подобную мимику с удовольствием, однако ее обладатели по определению играют. Нам нелегко распознать удовольствие у представителей собственного вида, с которыми у нас общая физиогномика. Насколько же труднее в таком случае распознать удовольствие у более далеких от нас животных? Откуда нам знать, как выглядит игра у крокодила? А у атлантического лосося? Или термита?

Над этими вопросами задумывались некоторые этологи, но вряд ли кто-то делал это глубже и тщательнее Гордона Бургхардта, бородатого человека в очках, с мягкой речью и педантичностью сельского юриста. Его коллеги допускают, что играми увлекается широкий видовой спектр животных, в основном млекопитающие и птицы. Но Бургхардт находит свидетельства – а то и настоящие доказательства – игрового поведения у животных, в способности которых играть многие не верили: у морских крокодилов, рыб цихлид и даже у медоносных пчел. Иные сочли бы подобные заявления несуразными, исходи они от кого-то другого. Но Бургхардт – заслуженный профессор кафедры психологии и кафедры экологии и эволюционной биологии Университета Теннесси в Ноксвилле. Его карьера столь же выдающаяся, сколь и длительная. Даже самые необычные свои идеи он превращает в убедительные, тщательно выверяя и обосновывая каждый исследовательский шаг. Один из коллег Бургхардта назвал его “разумным радикалом”23.

Бургхардт нашел многие из предлагаемых определений игры неполными. Ему требовалось общее, универсальное определение, которое охватывало бы одиночные, предметные и социальные игры животных с их вариациями и притом годилось бы для выявления игры в поведении видов, традиционно подозреваемых в неспособности играть. Определение, отвечающее этому стандарту, избегало бы тавтологий и двусмысленностей. Оно не постулировало бы адаптивного преимущества или преимуществ. Оно обходилось бы без уклончивых формулировок типа “может быть”. Оно не спекулировало бы о ментальном или эмоциональном состоянии играющего. И четко отличало бы игру от стереотипий, исследования и других форм поведения, напоминающих ее. В своей книге 2005 года “Происхождение игры животных” (The Genesis of Animal Play) Бургхардт предложил пять критериев, на основании которых тот или иной вид поведения можно считать игрой.

Во-первых, игра должна быть “нефункциональной” – то есть она не должна никаким очевидным образом работать на выживание и размножение животного.

Во-вторых, игра должна быть делом добровольным, а не вынужденной реакцией на внешнее воздействие.

В-третьих, игра должна быть явно непохожей на другие виды поведения.