Czytaj książkę: «Воскрешение из мертвых»

© Бергер Д

© ООО «Издательство АСТ»

⁂

Пролог

Всякий, кому хоть раз выпала в жизни удача окунуться в рабочую атмосферу редакции – будь то скромная заводская многотиражка «Генератор», милая сердцу советских женщин «Крестьянка» или солидный, но слегка старомодный «Красный шахтер», – всякий такой счастливчик знает, что стучаться в начальственный кабинет надо ближе к одиннадцати. С утра – летучка, потом редакционное совещание, а потом – главный редактор ведь тоже человек, ему немного отдохнуть надо, а то и принять, смотря по состоянию здоровья, двадцать капель валерьянки или пятьдесят грамм водочки. А уж после этого можно смело заходить и, пока тот тепленький, просить всего, чего только твоя журналистская душа пожелает – гэдээровскую пишущую машинку, путевку в Геленджик или командировку по щедрым совхозам-миллионерам.

Но некоторым ждать одиннадцати утра не обязательно. Время их стоит так дорого, что даже властолюбивая тигрица не смеет задерживать их в приемной перед дверью главного редактора всесоюзной газеты «Известия» и только почтительно встает при их появлении, выпячивая мощную грудь в белой лавсановой блузке под темно-серым в мелкий рубчик жилетом.

– Доброе утро, Ма… – успела выпалить хищница, но гостья уже переступила порог кабинета и закрыла за собой дверь, не услышав приветствия. Она с юности была глуховата.

Главный редактор, читавший в этот момент чрезвычайно важную переводную статью из «Франс-суар», грозно вскинул кустистые брови, но, едва завидев посетительницу, остановил движение и сложил брови совершенно скорбным домиком. Встречаясь с ней на официальных, полуофициальных и вовсе дружеских мероприятиях, Павел Григорьевич с удовольствием брал ее под локоток, почтительно склоняясь к самому уху, и весь вечер водил, как внучок единственную бабушку, по залу, то и дело услужливо предлагая присесть отдохнуть, хоть и знал – она даст фору любой девчонке и может проходить так хоть до утра. По-своему главред любил эту старушку в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними превращались в точки. Любил за юношеский задор и неиссякаемую энергию, за редкое умение рассказывать и еще более редкое – слушать, несмотря на необходимость общаться с нею посредством слухового рожка, из-за чего содержание любой конфиденциальной беседы сразу становилось достоянием всей Москвы. Но стоило этой милой старушке появиться у него в кабинете, Павел Григорьевич начинал подумывать об убийстве…

Дело в том, что знакомая каждому советскому человеку писательница, журналистка, популяризатор науки и энтузиаст внедрения научного подхода в производство Мариэтта Сергеевна Шаинян, она же «бич божий», как называли ее про себя не сговариваясь и маленькие секретарши и большие начальники, требовала к себе и к своему творчеству особого внимания.

Стоило Мариэтте Сергеевне «заболеть» темой – хоть бы и аграрными экспериментами по созданию морозоустойчивого сорта кабачков, – как приходилось главному редактору резервировать для внештатного автора целый разворот, задвигая по углам и яркие интервью с членами недавней венгерской делегации, и – ужас! – репортажи с чемпионата мира по хоккею. Каких страданий это стоило заядлому болельщику Павлу Григорьевичу, одному богу известно…

Вот поэтому-то при виде Шаинян главный редактор сразу засуетился и запричитал, потрясая гранками:

– Вы слышали?! Слышали, Мариэтта Сергеевна! Компартия Чили выдвинула Пабло Неруду кандидатом на пост президента! Дорогая моя… Это же сенсация! Срочно делаем материал!

– А как отреагировал Монтальва? И что посол США… этот, как его… Корри? – живо поинтересовалась Шаинян, выказывая немалую осведомленность в хитросплетениях южноамериканской политики.

– Пока нет информации. Следим. – Павел Григорьевич нажал кнопку селектора: – Наташа, вызовите ко мне редактора международного отдела к… – Тут он выразительно посмотрел на часы. – К десяти тридцати!

Но Мариэтта Сергеевна, сама будучи человеком прямолинейным, на столь тонкий намек внимания не обратила и основательно уселась напротив Павла Григорьевича, словно решила провести здесь весь остаток дня.

Несмотря на довольно-таки средний рост и почти комическую внешность пухлощекой усатой гномихи, Мариэтта Сергеевна, входя в любой кабинет, сразу занимала собой все его пространство. Вот и сейчас: дамская сумочка из твердой кожи – на столе, пальто с каракулевым воротником – в кресле, записная книжка и карандаш – на подоконнике, а сама писательница – на тяжелом стуле между окном и главным редактором, перекрывая ему и так уже не яркий октябрьский свет.

Павел Григорьевич насупился и сделал вид, что снова погрузился в чтение «Франс-суар». Через какое-то время текст действительно увлек его, и главный редактор забыл о гостье. Время близилось к половине одиннадцатого.

– Да, – задумчиво вздохнула Мариэтта Сергеевна после долгого молчания. – По всему миру идет подъем социалистического движения. Есть, конечно, отдельные эксцессы, как в Чехословакии, но в целом… Знаете, Паша, я часто размышляю: а как видятся такие глобальные процессы из глубинки? Чем откликается борьба за независимость Южной Родезии в сердцах сибирских студентов? Что думают выпускники пищевого техникума где-нибудь в Саратовской области о забастовках в Уругвае? Сочувствуют ли тамошним жертвам?

– Мммм… – неопределенно протянул Павел Григорьевич. – Вы имеете в виду, не превратились ли часы политинформации в пустую формальность? Не выхолащивается ли интерес молодежи к миру таким образом?

– Ну что вы! Я вовсе так не думаю… Нет, наоборот, мне бы хотелось уловить этот шаг времени в обыденности, в вечерних разговорах о важном где-то там, у костра, на краю света… Тема нужна, тема… Тема… А что передают с мест? Есть что любопытное?

– Да вот, – главред обреченно придвинул к себе машинописные листы с карандашными пометками на полях. – Что же тут интересного… В Орловской области встречают участников шестнадцатого республиканского съезда животноводов… Гости посетят новый свинокомплекс…

– Шестнадцатого… Нет, не то. Новизны не хватает.

– А свинокомплекс?

– Дальше.

– Месторождение марганцевой руды в Джезказганской области Казахской ССР выходит на запланированную мощность добычи. Директор рудника товарищ Сапаев награжден орденом…

– Дальше.

– В Каинске Новосибирской области в здании местной библиотеки произошел пожар…

– Какой ужас! В библиотеке!

– Да… В ходе тушения обнаружена ценная находка – дневник народовольца Даринского, имя которого и носит библиотека…

– Тот самый, что совершил покушение на сибирского генерал-губернатора?

– Должно быть… Рукопись в плохом состоянии. С.Л.Барский, профессор Новосибирского университета, выехал на место с целью изучения… В Азербайджанской ССР проходит симпозиум, посвященный памяти…

– Постойте-ка… Что там еще про эту библиотеку?

– Больше ничего.

– Дневник казненного народовольца… Сколько ему было? Двадцать? Двадцать один? Чем он жил? О чем думал, мечтал?

– О свержении самодержавия, видимо, – Павел Григорьевич пожал плечами.

– Вы упрощаете сейчас. Человек прожил короткую, но такую яркую жизнь, убил этого сибирского тирана, а в энциклопедии о нем ровно две строчки. А теперь что же, еще приписка появится – «мечтал о свержении самодержавия»? Нет-нет, дорогой Павел Григорьевич, так нельзя! Вот она, тема! Через много лет после гибели героя находят его дневник! Из небытия появляется он, делится с нами живыми чувствами и мыслями… И перед нашим молодым читателем открывается уникальная возможность – заглянуть в прошлое глазами их сверстника, отдавшего жизнь за их счастливое будущее, за их свободу!.. В общем, оформляйте командировку, – Мариэтта Сергеевна решительно хлопнула ладонью по подлокотнику.

Главный редактор тяжело вздохнул. Он хорошо знал этот лихорадочный блеск в глазах Шаинян. «Как минимум очерк, – подумал Павел Григорьевич. – И наверняка с продолжением».

Мариэтта Сергеевна, словно подслушав его мысли, продолжала:

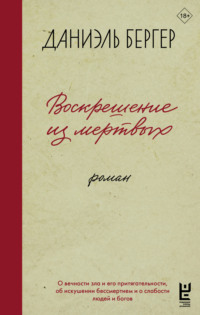

– Свой очерк я назову «Воскрешение из мертвых». Как вам?

– Броско. Весьма броско.

– Вы думаете? Хорошо же. Так и запишем.

Шаинян подошла к подоконнику, открыла пухлый блокнот в коричневом переплете и лихим карандашным росчерком внесла в него название будущего очерка. Обретя смысл существования на ближайшие несколько недель, Мариэтта Сергеевна поспешила к выходу. Уже с порога она обернулась:

– Пожалуй, у меня выйдет еще статейка о сохранности библиотечных фондов в малых городах. Подумать только – пожар! Представляю, сколько уникальных книг не смогли спасти. Ну, коммунистический привет, Павел Григорьевич! Сибирь ждет!

Часть 1

Детективы

– Странные дела творятся, Серафим Львович. Подозрительные! – Алик снял форменную шапку, и из-под нее показались маленькие, девичьи почти ушки, смотревшиеся на короткостриженой голове сержанта как-то вызывающе не к месту.

– Мнэу… – равнодушно протянул собеседник, новосибирский профессор, доктор исторических наук и член-корреспондент Академии наук Серафим Львович Барский. Он милостиво терпел Аликово присутствие, но о разнице в их положении никогда не забывал, сводя обычно свое участие в диалоге к таким вот «мнэу…».

Алик этого не замечал. Он гордился ученым родственником – профессор был мужем его родной тетки – и искренне благоговел перед ним. Когда Серафим Львович приехал с месяц тому назад в их глухой Каинск, Алик умолил его занять маленький, зато отдельный собственный дом, а сам на время переехал к сослуживцам в общежитие. Да и то правда – в научном деле необходима тишина, каковой в местной гостинице, в номере между администраторской и общим туалетом, вы никогда не сыщете.

А в домике было спокойно. Хоть и стоял он в самом центре, но центр городка был таков, что совершенно не мешал Серафиму Львовичу заниматься даже и в самый базарный день. Напротив домика располагалось отделение милиции, в котором служил Алик, а чуть подальше по той же стороне улицы стояла библиотека. Если прибавить к этому здание горкома, универмаг, обустроенный в бывшем купеческом лабазе, и несколько деревянных домишек с богато украшенными наличниками, то вот и будет весь центр. От него, как трещины по стеклу, разбегались улицы: на юг и запад – широкие, ровные, а на север и восток кривенькие, плохонькие, но зато крайне многочисленные. По сторонам этих улиц и пятиэтажки встречались, и заводы чуть не километровой длины, но центр был одно– и двухэтажным, деревянным, сонным.

В благодарность за тишину Серафим Львович и пригласил в первый же вечер Алика захаживать в гости, присовокупив к этому что-то каламбурное, вроде «как к себе домой». И Алик аккуратно захаживал раз в неделю, попить чаю и рассказать о милицейской своей жизни.

А жизнь эта была скучнейшая. Вот в прошлое воскресенье Алику удалось во время дежурства на местном рынке задержать пьянчугу, посягнувшего на колясочку краковской, а в среду с напарником погнался за целой группой подростков, разбивших окно в универмаге, да так их и не догнал. Вот и вся служба. Алику же хотелось романтики. Он мечтал о настоящих расследованиях, мечты эти призрачно мерцали большими погонами на щуплых Аликовых плечах, и воображаемый дым крепких папирос, смешиваясь с запахом кубинского кофе, пьянил сержанта куда сильнее, чем привычная бутылочка «Жигулевского».

Этот терпкий дым и призрачное мерцание заставляли порой сержанта искать преступления там, где их и быть-то не могло. Вот и сегодня он пришел рассказать Серафиму Львовичу о каких-то неясных подозрениях, возникших еще полгода назад и разросшихся за это время до картин ужасных, потрясающих воображение и основы правопорядка.

– Подозрительно прежде всего то, что все смерти концентрировались по территориальному признаку, а именно в домах номер три и семьдесят восемь по улице Ленина и номер четырнадцать, шестнадцать и двадцать по Первомайской. Умирали молодые мужчины и женщины без хронических заболеваний. Также не было обнаружено следов борьбы и вообще насильственной смерти. Они просто засыпали вечером, как обычно, а утром родственники находили их в мертвом состоянии.

Вскрытие ничего не прояснило. Написано «внезапная остановка сердца», так что и дела заводить не стали. А надо бы!

Я подозревал одно время эпидемию, неизвестную современной медицине, но почему тогда после семнадцати смертей всё внезапно прекратилось? Загадка!

Еще есть версия отравления редким ядом. Это было бы замечательно! Вдруг у нас здесь живет диверсант? Он испытывал новое секретное оружие, а теперь готовит зловещую операцию – отравление городской системы водопровода… Или нет, погибшие сами могли быть членами диверсионной группы! Оказавшись под угрозой провала, они приняли яд и…

– Какая чушь! – не выдержал профессор. Он потряс своей великолепной среброкудрой головой. – И какая опасная чушь! Завтра ты этой фантазией поделишься с коллегами, а послезавтра кто-нибудь ею воспользуется, и начнется: тот посмотрел косо – значит, шпион! Этот улыбнулся криво – вредитель… Диверсант! Полгорода у вас вредителей будет!

Алик смутился. Не обиделся нисколько, а только разом застыдился своей откровенности и еще чего-то, о чем смутно догадывался и из-за чего никогда не рассчитывал на родственную близость в общении с Серафимом Львовичем.

Оба молчали. Алик, неудобно спрятав грязные сапоги под табурет, рассматривал натекшую с них лужицу. Профессор сопел и делал вид, что читает. Ему уже было немного совестно перед племянником – и то правда, живет в его доме, гоняет Алика на почту с телеграммами, в магазин за папиросами… Нет, нельзя так – ясно ведь, что не со зла тот, а по глупости и детской мечтательности.

– Ты бы, Алик, – заговорил Серафим Львович как можно примирительнее, – ты бы начал свое расследование с работы над источниками. Посмотри в архиве, не было ли похожих случаев в последние годы… Может быть, это нечто природное… Аллергическое там или пищевое… У соседей бы расспросил, что да как.

Сержант просветлел. И без того юное его лицо расплылось в совсем уж детской улыбке.

– Ух ты! А я ведь и не подумал! Точно, с архива и опроса свидетелей надо начинать… Я прямо завтра пойду… По всем правилам чтобы… Это самое…

Серафим Львович довольно хмыкнул:

– То-то же… Учитесь, молодой человек!

⁂

Это было в субботу. А уже во вторник, когда профессор страдал от мигрени, вчитываясь в текст рукописи, из-за которой, собственно, и оказался в Каинске, к нему, а вернее к себе, ворвался запыхавшийся и радостно возбужденный Алик.

– Серафим Львович! Они и раньше уже умирали! Десять лет назад! И двадцать! Может, и еще раньше, но мне доступа к тем архивам не оформили. Вот, смотрите…

Профессор, хоть и считал инцидент давешний как бы исчерпанным, не произнес обычного «мнэу…» и даже как-то заинтересованно поднял брови, отчего массивные его очки, наоборот, сползли вниз.

– Я искал похожие случаи. Уже и решил, что не было такого – в картотеке у нас все расписано: кто от старости умер, кто от болезни, а кого убили… Прямо обидно стало, до чего все незагадочно! И тут вдруг пожалуйста – двенадцать смертей за два дня! В другом, правда, районе, но опять же – концентрация территориальная налицо!.. Я выписки сделал – почитайте. Потом уж я рыл, прям как Пинкертон, – каждую бумажку перечитывал. И опять ничего! Целых десять лет! И вдруг раз – семь трупов! Да в одном доме! Да за один день! Ну это же неспроста, а? Только вот кто же так отчеты пишет, а? Никакой фантазии, никаких тебе мыслей по поводу! Одно только: такой-то такойтович ничем не болел, а потом взял и умер! Толку от этих архивов!

– Э нет, Алик! Ты не прав! Архивы – это основа исторической науки! И хорошо, что ведутся записи именно так, строго, без всякой отсебятины… Вот скажи, что ты знаешь об Адаме и Еве?

– Ничего.

– Что, прям ничегошеньки? – Профессор вдруг почувствовал себя на экзамене и с притворной досадой всплеснул руками, как обыкновенно делал в университете, наметив из числа студентов очередную жертву.

Алик тоже почувствовал себя на экзамене и стал вспоминать всё, что знал со слов бабушки. А знал он, оказывается, немало, и довольно связно поведал Серафиму Львовичу историю изгнания первых людей из райского сада за съеденное без спросу вшивое яблочко.

Darmowy fragment się skończył.