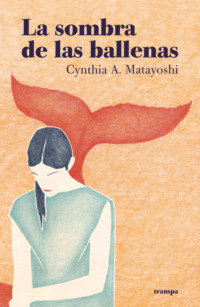

Czytaj książkę: «La sombra de las ballenas»

Edición en formato digital: octubre de 2020

© 2019, Cynthia A. Matayoshi

© 2020, Trampa ediciones, S. L.

Ciutat de Granada, 69, local B, 08005 Barcelona

© Raquel Leiva, por la ilustración de cubierta

Esta novela fue escrita gracias a una Beca del Fondo Nacional de las Artes (Buenos Aires, 2016)

Diseño de cubierta: Edimac

Trampa ediciones apoya la protección del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-121677-0-2

Composición digital: Edimac

A Mata

Si éste es mi cuerpo,

¿por qué no obedece a mi voluntad?

Si ése es tu cuerpo,

¿por qué no obedece a tu voluntad?

Obviamente, no es tu cuerpo

ni mi cuerpo:

es el voluble cuerpo

del ardiente mundo que hiciste,

Ramanatha.

DEVARA DASIMAYYA,

Cantos a Siva

EL DESEO PURO

Una conexión empieza en la boca. Rinko tiene su deseo ahí, encapsulado en una pequeña bolsa fibrosa, debajo de la lengua. Está cubierto de un líquido amniótico de color negro que lo contiene como una placenta.

Ella espera a un chico. Mientras tanto abre una botella de sake que le dio el señor Takara. El primer sorbo quema, después lo siente dulce. La voz rapera de Dao, su cantante j-pop preferida, vibra en las paredes de la habitación. Se mezcla con el movimiento del cuerpo de Rinko. El sonido de la música empuja. O es el sake. Rinko no lo sabe. Lo único que sabe es que quiere perderse. Espera ese momento cada noche: sake, música, bailar descalza, los pies hundidos en la oscuridad de la alfombra, romper la bolsa, pasarle al chico el deseo a través de la lengua.

Se desviste, se saca el corpiño, y en el reflejo del vidrio del balcón mira el tatuaje que tiene en la espalda: un demonio blanco que imita las máscaras Noh. Tiene dos cuernos y la boca abierta. Las cuencas vacías de los ojos le otorgan un gesto indescifrable.

El gato de Rinko juega con la botella de sake.

Por fin llega el chico. Rinko le abre la puerta. Dice que se llama Buda. Ella no le pregunta la edad. Es alto y tiene ojos occidentales. Le acaricia las tetas mientras se desviste. Rinko baila la canción de Dao mientras besa a Buda. El deseo pasa de una lengua a la otra. La cápsula se rompe, los dos babean una sustancia oscura.

El deseo es un animal de consistencia gelatinosa. Mide unos pocos centímetros. A partir del momento en que revienta la bolsa, ellos comparten la sensibilidad. El roce de la piel, las palpitaciones, la excitación de los ojos. La carne se endurece.

La bolsa cae al piso. En la boca de Buda está el deseo de Rinko. Con el calor del cuerpo humano el deseo adopta un color, le crece una cola de filamentos delgados como una anémona de mar. Repta por la lengua de Buda y atraviesa su garganta. Se inflama.

Buda le pasa a Rinko la lengua por el tatuaje. Empieza en los omóplatos y termina en las nalgas.

¡Buda es una puta!, grita Rinko. La risa de Buda es grave y contagiosa. Buda agarra a Rinko de las piernas. Le abre los labios con la lengua. El jadeo de ella es un aullido mudo. Cuando está cerca del orgasmo, piensa en una bomba atómica y cierra los ojos. El hongo anaranjado brilla en su cabeza. La imagen dura ocho segundos.

El semen de Buda baja por las piernas de Rinko, se mete entre los dedos de los pies, se mezcla con la sustancia amniótica desparramada en el suelo.

Después de acabar, Buda se pone en cuclillas y vomita el bicho pegajoso; el vómito se produce por la cantidad de veneno que expulsa el deseo después de varios minutos. Los dos se quedan mirando eso que ahora tiene piel transparente. Rinko lo agarra de la cola y lo tira a la basura. Pero el gato va detrás de él. Y cuando nadie lo ve, se lo come.

Las calles del barrio chino exudan vapor de noche como si formaran parte de una nube que flota en el espacio. Al pórtico de entrada lo llaman «La boca del dragón». Es ahí, cerca del pórtico, donde el vapor nace y se desparrama.

Fran está en Bateau, un bar ambientado como un barco anclado en la Antártida. Ahí sirven los mejores tragos del barrio chino. En la pared, un cuadro con nudos náuticos, gorros de la marina, incluso viejos cascos de soldados. La iluminación es pobre. Se ingresa por una puerta de barco de madera. En la puerta hay maniquíes vestidos con uniformes militares y chicas repitiendo pasos de baile. Fran no está por diversión sino por trabajo. El barman le pregunta si va a tomar lo de siempre.

Hace unas semanas que internaron a Marian, la hermana de Fran, y desde entonces él no trabaja. Acaba de volver. Le gusta su trabajo, pero está obsesionado, quiere que Marian expulse el deseo. No soporta que esté encerrada en esa institución con olor a orfanato. Quiero que mi hermana escupa eso, piensa cuando se levanta y cuando se acuesta. Pocas veces lo olvida. Cómo puede haber pasado algo así, no puede entenderlo. ¿Qué pasaría si el deseo puro creciera tanto adentro de ella que la asfixiara? No podría soportarlo.

Fran está absorto en su pensamiento. No ha dormido más de cuatro horas. Acaba de retomar su trabajo porque el jefe insistió. Sus fotos no son iguales a las de otros. Tienen algo especial, le dedica mucho tiempo a la edición, o quizás sea la mirada.

—Hacía mucho que no te veíamos —le dice el barman a Fran.

—Estuve saliendo con tu hermana.

—Qué lástima, no tengo hermana. —Y le acerca un trago de gin, sake y té verde. Se llama Ikiru. Fran lo huele, cierra los ojos y hace fondo blanco.

Lo primero que pasa es que el cuerpo se pone en contacto con la mente. Por lo general, viven separados. El gin lo atonta mucho después, pero no le impide hacer el trabajo.

Fran trabaja para una revista erótica dedicada a las fantasías. El jefe le envía mensajes a través del pirsin. Fran lleva el suyo incrustado en la muñeca. Tiene que sacar fotos con una cámara y filmar los movimientos de las fantasías durante unos minutos. Elige las mejores imágenes y se las manda al jefe. Inmediatamente después recibe el pago en su cuenta bancaria. Las filmaciones se proyectan como hologramas en los frentes de los edificios de la zona roja. Las fotos se usan como carteleras en los bares. El jefe cuida a Fran. Le adelanta plata, si es necesario. Quiere sus fotos y sus hologramas en las paredes de todos los edificios.

Las fantasías sexuales llevan el cuerpo tatuado. Piel sobre la piel. No hacen demasiados movimientos. Solo poses. Miradas. Quedarse quietas y que la pantalla amplíe la belleza. Los transeúntes se aglutinan frente a los hologramas y es imposible transitar en bicicleta.

Hay hologramas de hombres. Las mujeres también consumen fantasías, comparten deseo con ellas. Un chico de ojos rasgados y pelo largo lleva una camisa abierta. Parado con melancolía, como si quisiera mostrar un aire de soledad. A veces Fran se pregunta por qué las chicas buscan a esos hombres, qué les atrae de ellos. No se visten igual que los humanos. Pero tampoco miran igual. El mismo chico aparece en otra foto, tiene el pelo atado y un traje azul. Fran sabe que esa foto es perfecta, aunque no entiende por qué. Él mismo se queda hipnotizado en el gesto cuando edita. Piensa que muchas mujeres le deben a él una parte de su felicidad.

De cada holograma que se proyecta hay cuarenta o más, descartados. El tiempo que le lleva esa búsqueda es incomprensible hasta para él mismo. Al menos, al editar, me olvido de mis vicios, piensa. Editar es un vicio, sí. Pero menos nocivo que las drogas sintéticas.

También hay fantasías para niños. Él vendió alguna vez hologramas infantiles a demanda. Infantes con caritas negras, rubias aladas, chicos con cabeza de conejo. Hay fantasías que emulan a los soldados. Mujeres de ojos cargados de pestañas blancas, que llevan coronas y el pelo atado hacia arriba. Son fantasías oníricas. Los niños las convocan en los sueños. Hay niños que se divierten soñando fantasías.

Fran tiene una colección de hologramas infantiles. Los ve como objetos de arte. Trabaja mucho en ellos, pero ya se cansó de venderlos. No sabe ni a cuánto salen. Guarda los hologramas de fantasías para niños en una estantería de su casa.

Los hologramas de las fantasías son solo para mirar, piensa Fran. Pero las fantasías existen, andan en las calles, pasean por las plazas y, a veces, cuando un humano las reconoce, puede llamarlas. Se acerca a ellas. Eligen un lugar adonde ir. O una hora para conectarse en un sueño. Un encuentro.

Lo que nunca pensó Fran es que iba a terminar sacando fotos para una revista erótica. Cuando era chico se imaginaba exponiendo fotos sobre ataques aéreos, atentados terroristas, refugios atómicos. Quería ser fotógrafo del horror. Quería andar entre cadáveres y pasar a la historia como un fotógrafo de guerra. Captar los cuerpos afectados por bombas, tanques en la calle, imágenes que su abuelo le había contado desde chico. El abuelo de Fran sí que sabía inventar historias. Era un marinero que trabajaba en el puerto cargando bolsas de pescado, que degollaba animales y los vendía, pero contaba buenas historias. Macabras. Y las daba por ciertas. Fran nunca sabía si eran reales o porquerías creadas para él, para que sintiera miedo. Abuelo, contame tus porquerías, le decía. Tenía seis o siete años.

Antes de dormir, los cuentos de porquería de cadáveres y de torturas, de espíritus, de luz mala, de pinchazos a muñecos, de cerdos enloquecidos en el campo. Y Fran se dormía.

El abuelo, además, tenía fascinación por los Refugios, que ya en esa época había empezado a construir el Estado. ¿Para qué son los Refugios, abuelo? Para encerrar a los espíritus, le decía.

Refugios construidos en tiempos de paz. Qué delirio, piensa Fran, y recuerda la cara del abuelo mientras siente el efecto duro del Ikiru.

Bateau es el bar donde se reúnen las fantasías. Es más probable encontrarlas ahí que en otros lugares del barrio chino.

Mientras desenfunda la cámara, Fran se da cuenta de que amanece. Tiene ojeras, la barba algo crecida, los ojos parece que se hubieran movido unos milímetros de su sitio.

Las fantasías se dejan fotografiar. Saben que así ganan clientes. A Fran le resulta excitante el trabajo. Entra en el baño de mujeres con el ojo pegado al objetivo, siempre con la cámara en la cara como una extensión de su cuerpo. Ve el mundo a través de una lente pálida. Hay una chica pintándose los labios. No es humana, la reconoce. Es raro ver chicas humanas en Bateau. Se da cuenta de que es una fantasía porque no lleva el pirsin que usan los humanos para comunicarse.

La fantasía lo ve y se le acerca. Date la vuelta, le dice Fran. Ella está de espaldas y el culo es un corazón o una manzana. Él la fotografía. La cámara hace un ruidito que parece un signo de vida.

La chica lo empuja hacia la puerta del baño, le acaricia el cuello de la remera. Ahora no, llega a decir él. Ella abre la boca y le muestra la lengua. Tiene algo redondo en la boca, parece un ojo, parece un fruto de cristal. Tiene la consistencia de la carne. Fran le dice que no con la cabeza. Ella lo arrastra sin esfuerzo. No te estás negando, dice la chica. Fran saca una moneda agujereada y se la deja en el bolsillo de la pollera. Se sienta en el inodoro, ella arriba, le baja el cierre del pantalón, se levanta la pollera, la cámara en el piso. Fran clava sus garras en la manzana. Está duro y famélico. El fruto de la boca estalla. Él siente la inmovilidad de los miembros inferiores, nudos que se entumecen en el cuello y en los omóplatos. Decide quedarse quieto hasta que el efecto pase.

Una explosión para adentro en un sitio diminuto. Y después del orgasmo, la nada hermosa como un cadáver. Olor a eucalipto. De repente golpean la puerta. Ey, ustedes, siempre lo mismo, dice una voz de mujer al otro lado de la puerta, ¡yo también quiero una foto!

No es siempre la misma chica. Cambia la edad, el cuerpo, la ropa que lleva puesta. Los movimientos deben ser mínimos, sencillos. Fran elige lo que le envía al jefe. Fotos o filmaciones. Cuando llega a su casa, aunque esté cansado, se tira en el sillón y proyecta las imágenes en la pared. Puede hacer que los movimientos sean más lentos, cambiar el color, poner filtros. Cuando termina de editar manda las imágenes como hologramas. Suena el pirsin. Su jefe lo felicita.

Y las imágenes que no envía, las fotos que se guarda para él, también las mira, cuando no trabaja y cuando está solo y no sale con nadie y no tiene ganas de meterse un deseo en la lengua.

Fran visita a su hermana Marian en el Cuadrilátero, el centro de rehabilitación donde está internada. La conocen como el caso número cinco. Salió en todos los medios. Después la noticia pasó y nadie más habló de ella. Quizás por la repercusión que tuvo, el gobierno se hizo cargo de la internación. El oído de Marian comenzó a fallar de manera repentina. Tiene doce años. Los médicos no encuentran una lesión. Probaron con oídos ortopédicos, pero Marian rechaza todos los dispositivos. Ella no escucha los sonidos provenientes del exterior. Lo único que puede oír son cantos de ballena. Débiles formas acústicas que parecen cuerdas. Estiramiento de cuerdas rasgadas.

Creen que fue por compartir deseo con una fantasía, por conservarlo demasiado tiempo en el cuerpo. Es la hipótesis del equipo de medicina del Cuadrilátero. Piensan que Marian no expulsó el deseo en alguna conexión, pero esto no le produjo la muerte, sino un trastorno auditivo. Es un caso excepcional, dijeron, pero puede ocurrir. No siempre el veneno del deseo retenido en el cuerpo mata. Puede producir parálisis de algún órgano, incluso puede producir contagio.

A Marian decidieron aislarla como a los otros casos. El aislamiento es lo único que les asegura que el veneno del deseo no se propague. No la toques, le dijeron a Fran. No pueden abrazarse, ni besarse. Apenas los dejan verse a través de un vidrio.

Fran empezó a investigar en la biblioteca municipal de la calle 7. No cree en lo que le dicen o no le alcanza o no entiende por qué el deseo no expulsado podría propagarse fuera del cuerpo. No entiende por qué su hermana debe estar encerrada. Cuánto tiempo estará así, piensa.

La bibliotecaria es una chica joven y sabe cómo conseguir información. Él encontró ahí acceso libre a datos de todo tipo, superficiales y profundos. La chica lo ayuda en todo lo que él le pide. El tema la mantiene ocupada. No hace falta que Fran le diga qué busca. Apenas llega él, encuentra los archivos sobre deseos puros, sobre el uso compartido con seres humanos, y temas por el estilo. Ella le deja cargar los datos en el pirsin. Él se pregunta si se lo permite a cualquiera.

Gracias a eso aprendió muchas cosas. Algunos portales dicen que cada vez que un humano traga deseo puro de una fantasía existe ese riesgo: que el deseo de la fantasía expulse demasiado veneno, o que crezca de manera repentina en el cuerpo. Es algo que sucede de manera accidental. Como pasa cada tanto un terremoto. O la caída de un avión.

Hay casos de todo tipo. A una mujer china la enterraron en una bolsa de polietileno adentro del Sarcófago Municipal. No había ingerido deseo. Fue el primer caso conocido de contagio. El marido era el envenenado. Pero ella también enfermó. Desde ese momento, se instauró la regla del aislamiento. El acta de defunción decía: muerte por asfixia, patología desconocida.

Fran cierra el archivo. No cree que el caso de su hermana sea tan grave, no quiere creer.

Fran se conecta habitualmente con fantasías. Intenta que no sea siempre la misma chica, no le interesa sostener una relación estable con una fantasía. La conexión la inicia cualquiera, pero los humanos no pueden obligarlas a compartir deseo si ellas no quieren. Las conexiones sexuales son cuerpo a cuerpo, una lengua le pasa a otra una bolsa de deseo puro. Cuando la bolsa acuosa que contiene al deseo se rompe, éste entra en el cuerpo humano. El goce es implosivo: un impulso eléctrico que se vuelve pastoso, dulce y carnal. La mejor canción del mundo en el mejor momento del mundo, piensa Fran.

El cuerpo se desata de sí mismo, hace polvo el pensamiento. Fran alcanza a cerrar los ojos. Nos hundimos, piensa. Dura segundos. El placer es un fragmento de roca. Cerrar los ojos es permanecer en él.

El deseo es cruel, piensa Fran, después de la última vez que lo hizo. Porque el vacío posterior a la conexión es tan intenso como lo fue la experiencia. Después de compartir deseo puro puede pasar que no sienta nada durante un tiempo, como el atontamiento que produce el alcohol, pero también puede pasar que quiera volver a tener otra conexión inmediatamente, porque ese estado dura tan poco que apenas lo puede sentir. Y cuando lo siente, se le escapa.

El veneno del deseo se siente primero en la superficie de la piel: es un calor que puede empezar como la picadura de una aguja en los dedos, subir hasta la garganta y atravesar el cuerpo de manera despareja. La piel se hincha como una llaga. Es como una descarga eléctrica imperceptible, después se intensifica como algo hermoso parecido al dolor. Es cruel y adictivo, piensa Fran. Y no hay ninguna otra relación que le produzca ese intenso vacío.

Hay otro tipo de conexiones que Fran no suele frecuentar: hombres o mujeres que se meten en los sueños. Son fantasías oníricas. La presencia es real. La experiencia dura lo que dura el sueño. Los adultos lo saben. No más de seis minutos.

Su madre le prohibía salir al parque de nieve en invierno. Creía que podía perderse detrás de una puerta blanca. Decía que, en el parque, en invierno, detrás de los árboles nevados, la nieve mutilaba la vista hasta conducir hacia una puerta blanca, que la puerta se abriría y, detrás de ella, vería otro mundo cubierto de nieve.

Nina imaginaba que ese blanco de la puerta no era como el blanco de la nieve, no era como el cielo blanco de Rusia ni como la sonrisa blanca de su madre ni tampoco era el blanco de la espuma de la rabia. Quería averiguar cómo era el blanco de esa puerta, si era como la orquídea blanca o como el blanco del sol o como el cuarzo, casi transparente, o quizás era como las salinas formadoras de desiertos o como la arena nevada, quería saber si era como el crepúsculo en el Ártico o como el humo blanco del cementerio donde se queman los huesos de los muertos, de qué color serán los huesos de los muertos, pensaba Nina cuando no pensaba que odiaba a su madre por no dejarla salir en invierno.

Cuando Nina cumplió dieciocho años no fue posible mantener la prohibición. Le dijo a la madre que haría un viaje. No le dijo que se había cansado de estar encerrada ni que se escapaba todas las noches para cantar en la calle, durante años, y que con la plata que había ganado pensaba irse en barco, muy lejos.

Fue entonces cuando la madre le hizo poner el parche. Un parche apenas visible en la parte alta de la nuca, detrás del cual el ojo izquierdo de la madre se escondía en el pelo.

—¿Para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? —le preguntó Nina a la madre.

—Las cosas no se hacen para que sirvan —fue la respuesta.

La madre de Nina lo consideraba una ofrenda y creía que las ofrendas se hacían en vida y con partes vivas del cuerpo.

—Es un ojo de la buena suerte, para vivir muchos años, para que no te ataque ningún espíritu ni te embarace.

La madre también tendría un parche, pero en la cara. Debajo, un cuenco vacío. Ella pensaba que podía vivir el resto de su vida con un solo ojo. Total, con el otro casi no veía.

Con el parche en la cara la madre de Nina pensaba que adquiría un misterio, un poder nuevo. «De las cavernas salen las mejores cosas.» Ostentaba sus poderes, decía que se comunicaba con los muertos, y también que podía leer las manos, mucho más ahora que cargaba con un agujero. Estaba feliz de ver partir a su hija con una parte de ella.

—Ahora somos inseparables.

Así fue como Nina se fue de Rusia.

Nina pasó de cantar en las calles a cantar en un barco. El barco llegó a una ciudad que ella desconocía. Nina se ofreció como cantante en el barrio chino, en la periferia de la ciudad. Ella solo hablaba ruso, pero por suerte en el barrio chino no importaba la lengua que se hablaba: la gente se hacía comprender.

Para Nina todo era extravagante y sonoro. El olor del barrio chino tenía la belleza y la fealdad de lo impuro. El ansia de atravesar una puerta blanca nunca desapareció. Tenía un bolso y un parche en la nuca.

Desde que bajó del barco, Nina sintió que el piso se tambaleaba. Le dijeron que era un efecto del viaje, por el tiempo que había pasado navegando. Nina no lo creyó. Ella creyó que era efecto de estar en una ciudad nueva. Pensó que por fin encontraría la puerta blanca en la ciudad nueva, a pesar de que en esa ciudad no hay nieve. Solo hay un puerto. Y cantinas de marineros y pensiones baratas para pasar la noche, y barcos amarrados a la orilla. También hay un tren que atraviesa el puerto hasta el centro de la ciudad. Y al sur hay un barrio chino. Y en el barrio chino hay un pórtico con la cabeza de un dragón. Y cerca del pórtico hay bares y pubs. Hay mercados de antigüedades. Hay un teatro. Y hay ferias con vendedores ambulantes. No hay iglesias, pero hay estatuas, hermosas como dioses. Y altares antiguos. Y a veces, en el barrio chino, uno puede cruzarse con fantasías.

Las fantasías del barrio chino tienen forma humana. Están las que viven en los vagones de los trenes, las que piden limosna en el callejón. Están las que duermen en viejas cabinas telefónicas. Las que se proyectan como objetos publicitarios en varias dimensiones.

Nina no quiso volver a Rusia. No dejó de sentir que el piso se movía. A veces no lo siente. No lo siente cuando se masturba ni cuando toma helado de vodka con naranja.

Lo único que Nina se lleva de Rusia es una matrioshka. Una muñequita ahuecada. Adentro de ella, otra muñeca y adentro, otra. Hasta llegar a siete. Siete caritas de labios rojos, parecidos a los de una geisha.

Muñecas rubias como ella. Con una flor alrededor de la cabeza. El fondo es el vestido o el cuerpo, de color celeste. Está lleno de estrellas nevadas. ¿Son estrellas o es nieve? Hay un bosque y árboles en el vestido. La cabeza de la muñeca madre parece una flor. A Nina le gusta ver la descendencia.

Nina pasa horas desarmando la matrioshka, mirando las muñecas. Una al lado de la otra. Observa con detenimiento cuál es el rasgo que las distingue. Parecen idénticas, pero no lo son. Se diferencian en un detalle del gesto. Es tan sutil, tan imperceptible. Solo puede distinguirlo en las más pequeñas. Las últimas dos.

Cuando se cansa de mirarlas las huele. Ese olor a tilo, a óleo de muñeca de madera.

Nina creció oliendo muñecas y así desarrolló el olfato. En la calle donde cantaba había una tienda de matrioshkas. El artesano que las hacía tenía un hijo de su edad. El chico la espiaba mientras pintaba los labios de las muñecas. El padre cortaba la madera. A Nina, el pincel en la boca la distraía.

Fue él quien le regaló su matrioshka: el chico desconocido hijo del artesano. Nina la escondió en la ropa porque no quería que su madre la descubriera. Seguro le iba a decir que la había robado. ¿De dónde la sacaste, cómo compraste las muñecas?

Desarrolló el olfato, entonces. Olía la madera día tras día mientras cantaba. Por supuesto que no iba a dejar las muñecas. Debajo del vestido, fulgor siberiano. El chico se ponía rojo cuando Nina cantaba cerca de la ventana. Ella disfrutaba dedicándole los versos donde hablaba del soldado, de las cartas, de la ribera. Era una canción de guerra, una vieja canción para despedir a los soldados. Para Nina era una canción de amor.

A veces nevaba. Nina igual cantaba bajo la nieve. Al principio, a capela. Luego un vendedor ambulante le trajo una cajita musical. La música acompañaba a Nina. Dos trenzas atadas con moños blancos. Sombrero marrón. Trajecito militar. La pollera por arriba de la rodilla. Cinturón de cuero con una estrella en el medio. Botas negras.

Y al final, la venia.

El día que Nina conoce a Guéna sueña que está atrapada en una pantalla fluorescente. Durante la noche va a trabajar, como siempre, al local del señor Hyuk. Pero la atmósfera del sueño no desaparece.

Nina canta una canción con su acento ruso. El señor Hyuk, el dueño del pub, es un inmigrante coreano que adora la repetición. Le pide que no varíe el repertorio de canciones. Ella cambia la letra de la canción para no aburrirse. Está segura de que él no escucha lo que canta. En cambio, presta atención a la ropa que Nina lleva puesta. La imagen importa. Nina usa un vestido negro ajustado al cuerpo, con bordado de Pekín, que deja ver sus piernas largas y tersas.

El señor Hyuk le pide que se maquille con cosmética coreana que compra él mismo. Busca en Nina una palidez extrema, a pesar de tener la tez blanca. Ella sabe que el maquillaje que usa es carísimo. Gasta más en cosméticos que en el sueldo que me paga, suele pensar. Y el sueldo que le paga no le alcanza más que para vivir en un hotel barato del barrio chino.

Nina se maquilla durante una hora para cantar apenas veinte minutos. Los pocos clientes del pub se lo agradecen. Muchos se quedan a esperar los veinte minutos de Nina.

Cuando termina de cantar se le acerca un hombre. El pantalón del traje le queda algo corto. Le dice que se llama Guéna. Su aspecto es deslucido, huele raro, como si un cementerio le hubiese penetrado la carne, pero tiene una mirada que la aguijonea. Las cejas son una mata despareja de pelos incrustada en la cara. Le dice que quiere contratarla para una obra de teatro que está escribiendo. Nina le explica que no es actriz. Eso no importa. Ella es la chica que está buscando, le asegura Guéna.

—Me gustan los monólogos que duran cinco minutos —dice Guéna—. Mi capacidad receptiva tiene un límite de setenta y cuatro minutos, cuando llega a ese tiempo se resetea, se borra por completo, pasa a ser una hoja en blanco. Luego vuelvo a funcionar. Soy así.

Y sonríe. Se limpia la boca con una mano. Nina no puede dejar de mirarle el pelo gris a los costados de la calvicie. Lo escucha como si se tratara de una presentación cualquiera, lo toma con naturalidad. Podría tratarse de un hombre máquina, pero no se lo pregunta por cortesía. Ella cree que también tiene que presentarse.

—Soy Nina, nací en Rusia, canto desde los trece años. Empecé cantando en la calle, en Rusia. No sé hacer otra cosa. No sé actuar.

—¿Te gustan las ballenas?

—Me gusta la nieve.

Guéna es un miope sin anteojos. Un ser ermitaño que vive en un teatro del barrio chino. Su memoria está fallada, por lo que graba todo en su magnetófono. También lleva anotaciones en libros roídos por el tiempo, las hojas están pegadas en algunas partes con una cinta adhesiva color marrón. Casi siempre viste el mismo traje, lo prefiere por sus grandes bolsillos. Ahí lleva notas. Sin ellas no podría salir al mundo, recordar las calles o los nombres de las cosas.

El libro de registro de Guéna es la memoria de Guéna. A veces él mismo no se entiende la letra. A veces registra de manera breve cosas que le cuesta conectar: otra vez esto que…, ese tañido de al lado…, sonido de máquina, problemas con el aislamiento acústico, ratas…, ellas son entrañables, soñé con ellas…, mi estómago funciona mal otra vez.

Guéna entra en el teatro después de haber dado una vuelta a la manzana. Está apurado por registrar. El tiempo, dice. Se sienta en su sillón de pana. Busca las cintas de grabación. El escritorio parece un campo minado, no logra encontrar lo que busca. Saca una cinta de un cajón. Qué recuerda, dice. Se sienta. Se rasca las cejas. Limpia su boca húmeda. Graba: después de tanto tiempo de estar allí, escudriñándola, logré decir…, le dije que era ella. Aceptó. ¿Qué tan importante es esto? Es todo para mí, debo acordarme de comer de vez en cuando, ella me dijo que vendría, después de tantas noches escuchándola. Al fin llegó este momento. A mi edad. Quiero que quede registro de este día, el más importante de estos meses, o años. Por fin podré llevar a cabo mi gran obra…, el monólogo de la última ballena.

Solo atiende a un cliente por noche. El señor Takara prepara la cena cuando baja el sol, en un local perdido junto al callejón, donde termina el barrio chino. El local se llama Shinjuku. Es completamente rojo.

Adentro hay una única mesa, apenas iluminada. Detrás de ella un mueblecito antiguo donde descansan las cenizas y fotos de los ancestros. El altar permanece en la sombra. Ahí mismo el señor Takara apoya la sopa de miso, el plato preferido de su padre. Se arrodilla en una tarima. Prende un incienso.

Su carácter se degradó con los años, que ya son muchos. Y los años le pesan hacia adelante, encorvándolo. La soledad se lo está comiendo despacio. El señor Takara tiene los dedos torcidos hacia adentro, queriendo cerrarse con una fuerza desmesurada. Y uno mutilado por el temblor de un cuchillo. Está quedándose ciego. Una ceguera que crece como una fruta madura a punto de caer.

Apenas sale de la cocina. Tantea en la oscuridad una bolsa en donde se acomodan frías las cabezas de pescado. Las toma una por una y las pone en una olla a hervir. Los ojos cristalinos lo miran. Luego busca el miso rojo. El más fuerte. El único que vale la pena comer, dice, porque si no arde, no sirve. Tofu cortado en cubos insignificantes, algas wakame, cebolla de verdeo. Para él comer es poseer. De una manera literal e infinita.

¡No sabe hacer la limpieza!, se queja Takara cuando no escucha el sonido del trapo húmedo en el piso. La empleada inclina el cuerpo hacia adelante. Varias pasadas. Si ella se detiene, él la corrige. Las fantasías jóvenes necesitan corrección, dice. Y si no duele no sirve. No es un azotamiento. Apenas un ardor en la punta de los dedos con una varilla de bambú. Ella se disculpa. Él le dice que permanezca en el suelo durante veinte minutos. La cabeza en el piso, las manos hacia adelante, como si estuviese adorando a un dios. Eso elimina el dolor. Él mismo lo practica todas las mañanas: adoración a la nada.