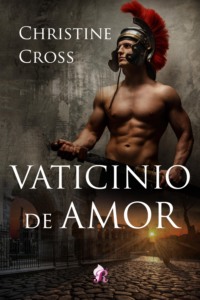

Czytaj książkę: «Vaticinio de amor»

VATICINIO DE AMOR

Christine Cross

Menú de navegación

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

EPÍLOGO

A mi padre, soñador de historias y poemas,

que me enseñó el arte de escribir.

Segunda edición en digital: Enero 2020

Título Original: Vaticinio de amor

© Christine Cross

©Editorial Romantic Ediciones, 2020

www.romantic-ediciones.com

Diseño de portada: Olalla Pons

ISBN: 978-8418616105

Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de los

titulares del copyright, en cualquier medio o procedimiento, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

I

Roma, año 68 d.C.

Le dijeron que nunca se casaría.

No es que Lavinia fuese supersticiosa, bueno, tal vez un poco, pero es que a la tierna edad de diez años, cuando apenas despertaba su feminidad, aquellas palabras le cayeron encima como una losa. Fue incapaz de moverse cuando le pidieron que se retirase de la sala, y su madre tuvo que sacarla casi a rastras del templo del oráculo.

A favor de Lavinia habría que decir que no lloró ni montó un espectáculo; se irguió cuan alta era, toda brazos y piernas, y caminó como la más noble de las matronas romanas al paso de su madre, que de tanto en tanto le dirigía una mirada de preocupación.

Flavia había sido y continuaba siendo una mujer hermosa. Los dioses le habían concedido ser madre de cuatro muchachas. Las tres mayores se parecían a ella, y en cuanto habían llegado a la edad casadera, habían logrado poderosas alianzas con algunas de las familias patricias más notables de Roma.La cuarta hija, Lavinia, había heredado el corazón y la dulzura de su madre, algo de su rostro, tal vez la inclinación de las cejas, pero nada más; el resto pertenecía sin duda a su padre, Quinto Lavinius, miembro del senado romano. A la edad de once años, Lavinia sobrepasaba ya a sus hermanas en estatura; su cabello—no del color del oro como el que poseían sus hermanas, sino de un simple color castaño— no caía en encantadoras ondas, como el de ellas, sino que permanecía liso incluso durante los cálidos meses de verano cuando el clima se tornaba demasiado húmedo en la capital del Imperio y todo el mundo huía hacia sus villas situadas en las afueras de la urbe. Sus ojos tampoco eran azules, ni verdes, ni siquiera negros, sino de un marrón parduzco que asemejaba—decía la propia Lavinia—al lodo de las márgenes del Tiberis.

Flavia dejó escapar un suspiro. Su hija Lavinia no sería considerada hermosa cuando alcanzase la edad casadera, pero quien la esposase se llevaría un verdadero tesoro, no solo porque era afectuosa y poseía un corazón generoso además de un carácter firme y una voluntad leal, sino porque poseía esa rara belleza que emana de dentro y no se percibe en el exterior a primera vista, sino que va cobrando atractivo con el paso del tiempo.

Lo difícil, en aquel momento, sería convencer a su hija de estas cosas, especialmente después de haber escuchado las palabras del oráculo. Tal como había hecho con sus hermanas, Flavia había llevado a su hija a visitar el oráculo de la diosa Fortuna en Preneste, a las afueras de Roma. Al llegar su turno, Lavinia había dicho su nombre y había interrogado a la diosa sobre su destino, tal como marcaba el ritual. Un niño había mezclado las sortes, las tablillas de la fortuna, y había extraído una. El destino había sido interpretado por las sacerdotisas. ¿Por qué, en nombre de Venus, se les había ocurrido decirle que no se esposaría? ¿No podrían haber mentido, o al menos haber endulzado un poco la verdad, habida cuenta de que la muchacha solo contaba diez años? Volvió a suspirar justo en el momento en que los porteadores se detuvieron ante ellas con la litera. Se recogió la túnica y se acomodó en el interior dejando espacio a Lavinia que enseguida la siguió. Los seis esclavos alzaron la litera e iniciaron un suave trote por la vía de regreso a la ciudad.

Lavinia fue la primera en romper el silencio:

—No te preocupes, madre, lo superaré. De todas formas, no me apetecía casarme.

Se felicitó a sí misma por decir tamaña mentira sin balbucear y sin derramar ni una sola lágrima. No le apetecía casarse. ¡Dulce Minerva, si no soñaba con nada más desde que era niña! El amor y la complicidad entre sus padres la había fascinado desde su más temprana edad, y se había convertido en su propio sueño encontrar a alguien que la amase tanto como su padre a su madre y a quien, a su vez, ella pudiese amar. Era consciente del hecho de que los matrimonios entre las familias patricias se concertaban en base a alianzas y consideraciones políticas, tal como había sucedido con sus padres, pero creía firmemente que el amor surgía fruto de la convivencia cotidiana y de los cuidados de la esposa al esposo.

Ignoraba la muchacha que no todos los hombres tenían el carácter paciente de su padre ni todas las mujeres la naturaleza plácida de su madre, e ignoraba también la voluntad decidida de esta última para conquistar a su esposo, lo que le había acarreado múltiples disputas e infinidad de lágrimas antes de conseguirlo.

Flavia volvió la mirada hacia su hija y vio las lágrimas contenidas. Lavinia hacía un valiente esfuerzo para no derramarlas apretando con fuerza los puños sobre su hermosa túnica blanca. Soltó un suspiro casi inaudible. Desgraciadamente, Lavinia también había heredado la disposición a la terquedad y el orgullo de su padre, así que sabía que no aceptaría el consuelo ni sus sabias palabras por mucho que se las ofreciera, al menos por el momento. Su hija era todavía joven, aún había tiempo para hacerle cambiar de idea, así que le dio unas palmaditas en la mano y se contentó con decirle unas pocas palabras.

—Ya veremos.

No hubo nada que ver, sino el fatídico cumplimiento del oráculo. Una tarde llegó un mensajero para entregar una misiva a Quinto Lavinius, que este enseguida compartió con su esposa. Flavia rompió a llorar nada más leerla, y su marido, poco adepto a las lágrimas, y torpe en el arte de consolar a su mujer, prefirió encarar la tarea de transmitir las noticias a su hija. Le explicó que era un gran honor el que se le concedía;le dijo que tenía que estar a la altura de las circunstancias y un montón de cosas más o menos coherentes a las que Lavinia no prestó atención, horrorizada como había quedado tras el anuncio de su padre. El oráculo se había cumplido. No se casaría nunca; iba a convertirse en una de las seis vírgenes que guardaban el templo de Vesta.

Cuando Flavia pudo controlar sus lágrimas, corrió a la habitación de su hija para ayudarla a controlar las suyas. La encontró sentada, mirando con ojos vacíos la pared. Se sentó a su lado y comenzó a hablar con la esperanza de que reaccionara.

—Lavinia, querida —la llamó suavemente mientras le colocaba detrás de la oreja un mechón que había escapado del hermoso recogido que llevaba—, ¿sabes que lo que te ha dicho tu padre puede no suceder? Quiero decir que tal vez no te conviertas en sacerdotisa. Igual que tú, han sido elegidas otras diecinueve muchachas de entre las familias nobles. Cuando se echen las suertes en el senado, solo seis de entre las veinte servirán en el templo de las vestales. No tienes por qué ser tú una de ellas, mi niña.

—Seré yo —manifestó con una vocecilla temblorosa esforzándose para contener las lágrimas—; lo dijo el oráculo. Yo no les he hecho nada a los dioses, entonces, ¿por qué me odian?

—No te odian, cariño, eres una niña muy buena —le aseguró su madre enjugando con los dedos aquel dulce rostro bañado en lágrimas.

—Pero es que te mentí, mamá; yo sí que quería casarme.

Se arrojó en sus brazos y Flavia pudo sentir las convulsiones de su pequeño cuerpo al sollozar. Le acarició la cabeza y le besó el cabello mientras derramaba sus propias lágrimas rogando a la diosa Fortuna que cambiase el destino de su niña.

La caprichosa diosa no quiso escuchar sus ruegos de madre. Le bastó ver el rostro de su esposo para saberlo. Entre las veinte niñas de entre seis y diez años, propuestas por el Pontífice Máximo, se habían echado las suertes, y esta había recaído sobre Lavinia. Flavia miró a su esposo angustiada, y aunque él lo ocultaba mejor, pudo ver la tristeza en el rictus de su rostro. Al menos no la perderían inmediatamente. Quedaban todavía tres meses para el tiempo de la cosecha, momento en el que se celebraría el ceremonial de ingreso al orden de las vírgenes. Flavia aprovechó ese tiempo a ratos para instruir a su hija, a ratos para consolarla.

—¿Sabes?, convertirte en una de las sacerdotisas de la diosa Vesta no es tan malo. Tienen muchos privilegios —le aseguró—. Podrás asistir a las fiestas y banquetes más importantes; tendrás un puesto de honor en las obras de teatro y en los mejores espectáculos; podrás disponer de tus propios bienes; y, sobre todo, tendrás el poder de liberar a cualquier reo de la muerte —le dijo apelando a la naturaleza generosa de Lavinia.

La muchacha se desprendió de sus brazos y la miró con aquellos ojos marrones de espesas pestañas cuajados de lágrimas.

—¿De veras?

Flavia sonrió.

—De veras.

El conocimiento de aquellos privilegios de los que podría gozar mitigó un poco el dolor que suponía la imposibilidad de contraer matrimonio. Flavia sabía que aquellas lágrimas derramadas se correspondían más con la pérdida de un sueño que con la pérdida de una realidad. Al fin y al cabo, su hija era demasiado joven para saber lo que conllevaba el matrimonio, los placeres y dolores que se aunaban en él, y esperaba que, para cuando alcanzase la edad de esos anhelos, ya se hubiese acostumbrado a su condición de virgen, de tal forma que nunca echase de menos lo que nunca había tenido ni llegaría a tener.

Los días tibios de primavera se deslizaron perezosamente hacia la calidez del verano mientras toda Roma se preparaba para la ceremonia de ingreso de las jóvenes vestales que se celebraría a fines de julio. Quienes se habían retirado a sus villas a las afueras de la urbe cuando había comenzado el calor, regresaron justo a tiempo para acudir al Foro romano, junto al templo de Vesta.

Lavinia apretó con fuerza la mano de su madre mientras se acercaban al inmenso edificio circular. Rodeado por una veintena de columnas de mármol y rematado por una cúpula, se trataba de un edificio hermoso, pero Lavinia no se fijó en eso, solo tenía ojos para el anciano sacerdote y la hermosa mujer de rostro severo que aguardaban al final de las escaleras junto a la puerta del templo.

Quinto y Flavia, situados uno a cada lado de su hija, se unieron a la fila de las elegidas por la diosa Vesta y sus padres. El anciano sacerdote inclinó la cabeza a modo de saludo y al ver que estaba completo el número de las niñas, levantó el brazo pidiendo silencio.

—Junto a la morada de nuestra amada deidad, damos comienzo al rito de la Captiovirginis; rito por el cual estas jóvenes vírgenes entrarán al servicio de la diosa Vesta, un gran honor y un inmenso privilegio.

Lavinia echó un vistazo a sus compañeras mientras el anciano se explayaba en la explicación de los deberes y responsabilidades que correspondían a las vestales. Había otras dos niñas que debían de ser más o menos de su edad, pero las tres restantes eran más pequeñas. Sin embargo, ninguna parecía asustada; por el contrario, tenían los ojos brillantes mientras miraban fascinadas al anciano y a la joven sacerdotisa que lo seguía mientras descendían las escaleras.

Todas sus compañeras le parecieron muy guapas. Una de ellas, que tendría alrededor de seis años, poseía una hermosa cabellera rubia llena de rizos que le caía casi hasta la cintura. Sintió una punzada de envidia que cayó rápidamente en el olvido cuando la voz grave del sacerdote pronunció su nombre.

—¡Lavinia!

A punto estuvo de dar un brinco y salir corriendo, pero la suave presión de la mano de su madre sobre la espalda la impulsó hacia delante. El sacerdote se hallaba frente a ella, con la mano extendida. Ella miró confundida aquella mano apergaminada y trató de recordar las explicaciones de su madre sobre el rito, entonces alargó el brazo y depositó su mano en la del anciano.

—SacerdotemVestalem, quae sacra faciat, quaeiussietsacerdotemVestalemfacere pro populo Romano Quiritibus, utiquae optima legefuit, ita te, amata, capio.

Con una fuerza inusitada para un anciano, que la tomó por sorpresa, tiró de ella hasta colocarla junto a su costado. La joven sacerdotisa la sujetó firmemente por los hombros mientras el anciano se dirigía hacia la siguiente muchacha y repetía la fórmula.

Cuando hubo terminado la recitación de la fórmula ritual sobre la última niña, los padres hicieron una inclinación de cabeza en señal de respeto y se retiraron. Lavinia siguió con la vista a sus padres y comenzó a sentirse nerviosa, pero se distrajo al momento cuando aparecieron seis jóvenes portando unas hermosas vestiduras blancas. Con manos expertas, Lavinia fue vestida con una túnica de lino blanco adornada con una orla púrpura sobre la que colocaron un sencillo manto que colgaba sobre el hombro izquierdo, sujeto con un broche.

—Ya no pertenecéis a vuestras familias —declaró el sacerdote—, ahora lleváis las vestiduras sacerdotales, símbolo de vuestra fidelidad como servidoras de la diosa Vesta. A continuación, cortarán vuestros cabellos como símbolo del sacrificio que realizáis por Roma.

Lavinia escuchó los sollozos de la pequeña cuyos hermosos cabellos rubios había contemplado con envidia y unas lágrimas de solidaridad descendieron por sus propias mejillas. Cuando terminaron de cortarles el pelo, les colocaron una banda de lana de color púrpura alrededor de la cabeza.

—Se os ha colocado la vitta, símbolo de vuestra posición sagrada en la sociedad y de vuestra condición virginal.

El anciano alzó los dos brazos y el público aplaudió fervoroso. Lavinia buscó a sus padres con la mirada y quiso acudir a ellos, pero una de las jóvenes vestales la agarró con fuerza del brazo y tiró de ella hacia las escaleras del templo. Antes de que se cerraran tras ella las enormes puertas de leño, Lavinia había visto a su madre que agitaba la mano despidiéndola con una sonrisa. Si la hubiese visto un minuto después, sollozando apoyada contra el pecho de su esposo y rodeada por sus fuertes brazos, quizás Lavinia habría acudido corriendo a sus brazos; pero no la vio, y entró dócilmente en el recinto del templo con un nudo atenazándole la garganta.

La voz severa de la sacerdotisa reverberó en el silencio del lugar:

—¡Bienvenidas a la casa de la diosa Vesta! Mi nombre es Laelia y presido el orden de las vírgenes con el cargo de Virgo Vestalis Maxima. De ahora en adelante todas me obedeceréis —ordenó con una dureza de voz que contrastaba con la belleza casi etérea de su rostro—, y seguiréis las normas que rigen nuestra sagrada orden. Permaneceréis en el templo durante los treinta años de vuestro servicio. Los diez primeros años os instruiremos, los diez siguientes desempeñaréis vuestro servicio, y los diez últimos, al igual que estas jóvenes —dijo señalando a las jóvenes vestales situadas detrás de ella con la cabeza gacha— os convertiréis en maestras para las nuevas vírgenes.

Lavinia gimió para sus adentros. ¡Treinta años! Aquello era como enterrarse en vida. Iba a protestar cuando los acerados ojos grises de la sacerdotisa se detuvieron fijamente sobre ella silenciándola al instante antes de desviarse hacia los rostros de sus compañeras.

—Durante el tiempo que permaneceréis aquí, estas serán vuestras normas: no llorareis, no os quejaréis ni os lamentaréis. No habrá gritos ni alzaréis nunca la voz; os conduciréis siempre con modestia, como corresponde a una virgen, y mantendréis la cabeza inclinada en mi presencia a menos que me dirija directamente a una de vosotras. ¿Está claro?

Lavinia contempló a las vestales que se alineaban detrás de Laelia con los ojos abiertos por el temor. Un sollozo irrumpió en el silencio que siguió a las palabras de la mujer. La sacerdotisa se acercó con paso majestuoso a la niña de cabellos dorados, que inconscientemente se llevaba la mano a sus desaparecidos rizos, y la abofeteó con fuerza secando eficazmente la fuente de sus lágrimas. Lavinia se mordió con fuerza el labio inferior para no llorar; las cosas no se parecían en nada a lo que su madre le había contado y aquello no le gustaba, pero no se atrevió a decirlo.

Un orificio en lo alto de la cúpula que coronaba el templo permitía que saliese el humo producido por el fuego de un inmenso brasero que iluminaba y caldeaba el interior, pero ella sentía frío. Las palmas de las manos le sudaban y pensó que se desmayaría. La voz endurecida de la sacerdotisa la disuadió de hacerlo.

—Sois servidoras de Vesta, diosa de la tierra, del fuego y de la familia. Vuestra función más importante será mantener encendido el fuego sagrado —explicó, señalando el brasero—, noche y día, sin descanso. Cuando salgáis del templo, os cubriréis el rostro con un velo y portaréis una lámpara como signo de vuestra condición de vírgenes y sacerdotisas. No tendréis trato con ningún hombre. No los miraréis ni hablaréis con ellos. Si alguna de vosotras permite que el fuego, símbolo de la perennidad de Roma, se extinga, o mantiene relaciones con algún hombre violando su voto de virginidad, será castigada —proclamó con un tono afilado que provocó un escalofrío en Lavinia— con la pena de muerte. Ahora os acompañarán a la casa de las vestales para acomodaros en vuestros aposentos. Si necesitáis algo, vuestras maestras os ayudarán. Eso es todo. Podéis retiraros.

Las jóvenes sacerdotisas se inclinaron ante Laelia y se apresuraron a llevarse a las neófitas por una de las puertas laterales. Accedieron a un largo corredor que desembocaba en unos hermosos jardines con piscinas, el AtriumVestae, circundados de construcciones de dos plantas. Bajo el pórtico de los edificios, separadas por columnas de mármol, se alineaban las impresionantes estatuas de las Vestales Máximas. En el piso inferior se hallaban las estancias para las nuevas vestales. Lavinia fue acomodada en una de ellas, y en voz baja le explicaron las normas, la disposición de los diversos lugares de la casa y lo que se esperaba de ella. Luego la dejaron sola.

Aquella noche, Lavinia rompió la primera regla de las vestales. Lloró desconsoladamente.

II

Roma, año 83 d.C.

El tirón de pelo le indicó lo molesta que se encontraba su sierva.

—No deberías haberlo hecho —le reprochó esta mientras continuaba haciéndole las trenzas con menos delicadeza que de costumbre.

Lavinia soltó un suspiro de resignación.

—Lo sé.

—Casi se apagó el fuego—le espetó con voz chillona.

Se dio cuenta de que la sierva temblaba y se apresuró a tranquilizarla.

—Pero no sucedió, Lidia; además —agregó rápidamente al ver que la muchacha se disponía a protestar—, no podía dejar sola a la niña. Yo he estado en su lugar y sé lo que significa equivocarse y tener que recibir el castigo de la Vestalis Maxima.

—Has tenido suerte de que Laelia no se haya enterado. Esa mujer te odia.

Lavinia reprimió un escalofrío.

—Creo que, desde que ingresé aquí hace quince años, he hecho demasiadas cosas que le desagradan.

—No hace falta que te culpes a ti misma—le dijo con tono risueño—;reconozco que eres demasiado terca, pero también sé que posees un corazón generoso.

Lavinia se sintió incómoda ante estas últimas palabras, pues sabía bien en qué pensaba Lidia. Hacía tres años había asistido, junto con otras jóvenes sacerdotisas, a un acto público. Atravesaban las calles de Roma en el carpentum, un carro de dos ruedas cubierto. Delante de ellas iba un lictor con su vara y su hacha para infligir el castigo a quienes no respetasen su condición de vestales o sus derechos, como el de preferencia de paso. Lavinia había visto una vez al lictor golpear a un anciano que no se había apartado a tiempo del camino por el que ellas viajaban; al verlo, se había puesto tan furiosa que había asomado la cabeza por la ventanilla del carro increpando al lictor delante de una multitud de curiosos. Naturalmente, Laelia se enteró y le impuso un duro castigo.

Así que en esta ocasión, cuando el vehículo se detuvo, recordando el incidente del anciano y la propensión del lictor a los golpes, descendió apresuradamente del carro dispuesta a enfrentarse con el hombre antes de que este pudiese herir a alguna persona; sin embargo, se encontró una escena muy diversa. A través del velo que cubría su rostro, pudo ver cómo un grupo de soldados escoltaba a una joven a quien llevaban encadenada. Con la cabeza inclinada, su pelo negro caía sobre su rostro ocultando sus facciones. Vestía una túnica de esclava.

Sin pensar demasiado en lo que hacía, pidió al cortejo que se detuviera. El capitán, viendo la túnica y el velo que proclamaban su condición de vestal, levantó el puño frenando así el avance de sus hombres. Contempló con apreciación la alta figura de la mujer que se erguía ante él con porte regio y esperó, lamentándose en silencio por el desperdicio de toda aquella belleza, porque se decía que detrás de aquellas blancas telas se escondían los rostros más hermosos de toda Roma. Se fijó en sus manos jóvenes de cremosa piel igual que se había fijado en el tono melodioso, aunque firme, de su voz.

—¿A dónde conducís a esta mujer?

—A prisión, mi señora.

—¿Qué delito ha cometido? —Quiso saber Lavinia.

—Un delito que se castiga con la muerte —repuso el capitán alzando la voz—. ¡Es cristiana!

Un murmullo recorrió las filas de curiosos que se agolpaban en torno a la escena atraídos por la visión de las sacerdotisas, una visión menos frecuente en las calles que la de los soldados escoltando prisioneros.

Lavinia contuvo una exclamación. Conocía la obsesión del emperador Domiciano por el retorno a la antigua religión romana y al culto tradicional, y el desprecio por los judíos y los adeptos a la nueva religión que se expandía rápidamente, los cristianos. A pesar de todo, y aun sabiendo el riesgo que corría de contrariar al emperador, Lavinia no podía dejar pasar el hecho de que la vida de una persona estaba en riesgo.

—Apelo al derecho otorgado por la diosa Vesta a las sacerdotisas —exclamó en voz alta— de otorgar el perdón.

Vio cómo la joven alzaba súbitamente la cabeza al escuchar sus palabras. Debía tener más o menos su misma edad y era muy bella. El cabello negro rizado le caía casi hasta la cintura y sus ojos verdes, agrandados ahora por el asombro, destacaban en su rostro atezado. En cambio, la cara del capitán había palidecido. Desafiar las órdenes del emperador podía acarrearle la pena de muerte, lo que era casi tan malo como desafiar el poder de la diosa Vesta y los privilegios de las sacerdotisas. Se encontraba en un grave dilema. La gente cuchicheaba a su alrededor esperando el desenlace de la situación y él sintió el sudor correr por la parte posterior de su cuello que ocultaba el casco. Tenía que encontrar una solución.

—La diosa Vesta ha hablado —declaró—, pero el emperador exigirá un castigo. Esta mujer no puede permanecer libre si no abjura de sus creencias.

Lavinia vio que la muchacha negaba con la cabeza y trató de pensar rápidamente.

—A partir de este momento esta joven servirá a la diosa Vesta —indicó rogando a los dioses estar haciendo lo correcto—; nos acompañará al templo y permanecerá allí.

El capitán permaneció en silencio y Lavinia comenzó a ponerse nerviosa.

—¡Liberadla!

La atronadora orden del soldado hizo que se le aflojaran las rodillas de alivio y le zumbasen los oídos. No se había dado cuenta de lo tensa que se encontraba. El ruido que produjo el entrechocar de las cadenas le devolvió el valor. Vio cómo los soldados empujaban a la muchacha hacia ella y tuvo que contenerse para no sujetarla cuando trastabilló. Se giró majestuosamente hacia el carro y deseó que ella la siguiese sin oponerse. No sabía qué haría si la joven se resistía a acompañarla o, peor aún, si intentaba fugarse.

El silencio a su alrededor era tan denso que casi podía palparse, como si todo el mundo contuviese el aliento a la espera de que sucediese algo más. Afortunadamente, la sierva la siguió con la cabeza gacha y, sin pronunciar palabra, subió al vehículo.

Abandonó sus recuerdos al sentir otro tirón de pelo. Se giró y vio los ojos verdes de Lidia clavados en los suyos. Aunque vivía en el templo y se había convertido en su sierva, no había renegado del cristianismo. A Lavinia no le importó; consideraba su amistad como un don precioso.

—No me estabas escuchando —le reprochó Lidia.

—La verdad es que no —admitió mientras se frotaba la cabeza en el lugar donde aún le escocía el tirón—, pero podrías encontrar otro modo de llamar mi atención, ¿o es que en Hispania no os enseñan modales? —agregó burlona.

—¡Oh, claro que sí! Pero yo prefiero los métodos prácticos —le respondió con una dulce sonrisa que destilaba sarcasmo—, son mucho más eficaces, ¿no crees?

Lavinia se volvió hacia ella con el ceño fruncido aparentando enfado, pero Lidia sonrió y, finalmente, las dos estallaron en carcajadas.

Cuando se calmaron, la sierva continuó con la tarea de trenzarle el pelo y recogérselo sobre la cabeza antes de colocarle la banda púrpura de las vestales. Lavinia dejó escapar un suspiro.

—¿Estás segura de que la niña se encuentra bien? —le preguntó cambiando de tema.

—Por supuesto —le aseguró—. Después del riesgo que corriste abandonando el fuego sagrado para ayudarla, no podía dejar que todo se echase a perder; cuando regresaste al templo la llevé a su habitación.

—Gracias.

Lidia sacudió la cabeza.

—Me diste un susto de muerte, ¿lo sabes? Cuando entré en el templo y no te encontré…

Lavinia se giró hacia ella, le cogió las manos y se las apretó con suavidad.

—Lo sé, y lo siento de verdad, créeme, pero volvería a hacerlo.

—Estoy convencida de ello —le dijo dejando escapar un largo suspiro—, pero recuérdalo, esta vez has tenido suerte.

Unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Lidia se apresuró a abrir. En la puerta se encontraba una de las jóvenes que servían en el templo.

—Laelia te manda llamar —le dijo después de saludarla con una inclinación de cabeza—. Te espera junto al fuego sagrado.

La muchacha le dirigió una mirada llena de compasión y se marchó. Lidia cerró la puerta y se giró hacia Lavinia con los ojos agrandados por el miedo.

—Lo sabe —musitó con un estremecimiento.

—No puede saberlo, Lidia —replicó ella poniéndose de pie—; tú misma lo has dicho. Nadie nos vio, así que nadie ha podido contárselo.

Un escalofrío le recorrió la espalda mientras decía las palabras tratando de convencerse a sí misma. La niña apenas contaba seis años. Había entrado en el recinto del templo, mientras ella vigilaba el fuego, y se había introducido en el Penus Vestae, la habitación donde se custodiaban las reliquias que garantizaban el poder de Roma. Había tomado la pequeña efigie en madera de la diosa Minerva que, según decían, Eneas había traído desde Roma, y se la había llevado para jugar con ella. Gracias a los dioses que Lavinia había salido tras la pequeña y que no había nadie en los jardines. Le había costado convencer a la niña de que le entregara la estatuilla y, nerviosa por si alguien las descubría, sin querer le había levantado la voz antes de arrebatársela. Por suerte en ese momento había llegado Lidia, quien se había quedado consolando a la pequeña.

¿Y si alguien, al oír el llanto de la niña, se había asomado desde el piso superior y las había visto? ¿Qué castigo le impondría Laelia por sacar de su lugar las reliquias sagradas? No tendría más remedio que averiguarlo. Inspiró hondo para calmarse y se irguió en toda su estatura.

—Espérame aquí —le indicó a Lidia mientras salía por la puerta.

Atravesó los jardines distraídamente mientras se preguntaba qué podría decirle a Laelia para justificarse. No era dada a los engaños y siempre asumía la responsabilidad de sus propios actos; sin embargo, y a pesar de haber pasado ya quince años en la casa de las vestales, no terminaba de aceptar todas las normas ni las exigencias de la Vestalis Maxima, lo que había dado lugar a numerosos castigos que Lavinia había soportado pacientemente.

Cuando enfiló el pasillo que conducía al templo, le sudaban las palmas de las manos. «No eres una cobarde», se dijo a sí misma. Alzó la cabeza con orgullo y penetró en el amplio espacio circular. La oscuridad repentina le hizo parpadear hasta que se acostumbró a la tenue luz que desprendía el fuego sagrado. Poco a poco vislumbró las formas de los objetos que la rodeaban. Una de las sacerdotisas se encontraba arrodillada ante el brasero encendido con la cabeza gacha, como si orase; en cuanto la oyó entrar, se levantó y abandonó el templo. No se veía a Laelia por ningún lado. ¿Se habría equivocado la sierva al indicarle el lugar? La voz la sobresaltó.

—He servido con fidelidad a la diosa Vesta durante más de cuarenta años —comentó Laelia saliendo de entre las sombras y avanzando hasta detenerse frente al fuego sagrado—. He acompañado a tres emperadores como Pontífices Máximos de la casa de las vestales, aunque nunca se me ha permitido hablar con ellos.

Lavinia no se atrevió a interrumpir el torrente de palabras que brotaba de los labios de la sacerdotisa mientras daba vueltas en su cabeza rebuscando todas las faltas que había cometido en los últimos días y por las que podía ser castigada. ¡Dulce Minerva, había tantas! Ella era una muchacha tranquila y razonable, pero podía volverse obstinada cuando se trataba de defender lo que consideraba una injusticia o cuando creía que las normas eran absurdas o irracionales, y, por algún motivo, se había enfrentado a estas dos razones en más ocasiones de las que desearía. Le pareció que quizás, con los años, se estaba volviendo menos tolerante o, lo que era mucho más peligroso, que ya no aceptaba su condición de sacerdotisa vestal con tanta resignación. El tono de amargura que percibió en Laelia, que seguía contemplando fijamente el fuego como si hablase solo consigo misma, le hizo prestar atención a sus palabras.