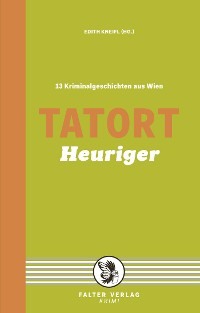

Czytaj książkę: «Tatort Heuriger»

Edith Kneifl (Hg.)

Tatort Heuriger

13 Kriminalgeschichten

aus Wien

Falter Verlag

© 2014 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.

1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

T: +43/1/536 60-0, E: bv@falter.at, W: falter.at

Alle Rechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub:

978-3-85439-539-3

ISBN Kindle:

978-3-85439-549-2

ISBN Printausgabe:

978-3-85439-507-2

Herausgeberin: Edith Kneifl

Autorinnen und Autoren: Helga Anderle, Reinhardt Badegruber, Raoul Biltgen, Jacqueline Gillespie, Christian Klinger, Edith Kneifl, Lisa Lercher, Sabina Naber, Günther Pfeifer, Thomas Schrems, Sylvia Treudl, Thomas Askan Vierich, Günther Zäuner

Mit einem einleitenden Text von Florian Holzer

Lektorat: Helmut Gutbrunner

Umschlagdesign: Dirk Merbach

Die Handlung der folgenden Kurzgeschichten ist frei erfunden.

Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.

Vorwort ~ Edith Kneifl

Vorwort

»Es wird a Wein sein und wir wern nimmer sein, drum gniaß ma ’s Lebn, so lang’s uns gfreut …“, sangen einst die legendären Schauspieler Hans Moser und Paul Hörbiger.

Der Heurige ist eine Ikone der Wienerinnen und Wiener. Mittlerweile entkommt aber auch kaum ein Tourist dieser altehrwürdigen Wiener Institution. Die meisten Stadtführungen enden heutzutage mit einem Heurigenbesuch.

Als Heuriger wird in Wien sowohl ein Jungwein als auch die Lokalität bezeichnet, in der Wein aus eigenem Anbau ausgeschenkt wird und meist auch allerlei Köstlichkeiten wie Kümmel- oder Surbraten, Liptauer- und Schmalzbrote als Unterlage für den Alkoholkonsum angeboten werden.

Beim Heurigen werden seit jeher nicht nur politische Ränke geschmiedet und gute Geschäfte gemacht, sondern auch so manche Ehen geschlossen oder geschieden.

Keine andere Attraktion wurde so oft besungen wie der Wiener Wein, die Weingärten und Heurigenorte am Rande der Stadt. Dabei ging es immer schon ein bisschen morbid und romantisierend zu. Einen beim Heurigen über den Durst zu trinken und sich dann dem Weltschmerz oder auch nur dem Liebeskummer zu ergeben gehört in Wien schon seit ewig zum guten Ton.

Diese unheilige Dreifaltigkeit, der Wein, die Liebe und der Tod, schrie förmlich nach einer weiteren Tatort-Anthologie im Falter Verlag.

Dreizehn namhafte Kriminalschriftstellerinnen und -schriftsteller nahmen sich diesem Heiligtum der Wiener Bevölkerung an.

Die meist selbst sehr trinkfesten Autorinnen und Autoren widmeten sich mit Begeisterung diesem Thema und recherchierten nicht nur im berühmten Grinzing, sondern auch in Nussdorf, Neustift, Stammersdorf, Hernals, in Oberlaa und Simmering und vielen anderen Heurigengegenden. Auch zwei Wiener Stadtheurige erregten das Interesse meiner Schriftstellerkolleginnen und -kollegen.

Wie viel inspirierende Achterl oder Vierterl beim Recherchieren nötig waren, habe ich nicht kontrolliert. Aber das Ergebnis hat mich überzeugt und wird Sie, liebe Leserinnen und Leser, hoffentlich amüsieren und Ihnen zugleich kalte Schauer über den Rücken jagen.

Genießen Sie die bösen, spannenden, humorvollen, auf jeden Fall aber weinseligen Kriminalgeschichten der prominenten österreichischen Krimiautorinnen und -autoren.

Ein Prosit der Gemütlichkeit singt zum Beispiel der Bertl-Onkel, als er wieder einmal unter dem Tisch liegt. Wer bsoffen ist, geniert sich net, und nüchtern ist es dann zu spät! Der Saddam von Oberlaa hat lange genug gewartet und nützt die stürmischen Tage in Stammersdorf und das Narrenwecken in Neustift am Walde für seine üblen Machenschaften. Die Cellospielerin vertraut auf das Pfand in ihrer Hand und den warmen Klang der D-Saite. Und ein Muttersöhnchen nimmt sogar vierundvierzig Stufen in Kauf, bis er endlich die weisen Worte der Marylin M. versteht: Rosarot. Solches sollte man beizeiten tragen.

„Es wird a Wein sein und wir wern nimmer sein …“

Viel Vergnügen wünscht Ihnen

die Herausgeberin Edith Kneifl Wien, im Mai 2014

Die Idylle trügt ~ Florian Holzer

Florian Holzer

Florian Holzer

Die Idylle trügt

Weingärten, Holzbankerln, Kastanienschatten und das melodische Klingen der Henkelgläser, in denen der Gspritzte sprudelt. Alles nur Illusion.

Charlie Chaplin und sein grandioser Film »Der große Diktator«: Tomanien, ein grauer, düsterer Ort, voll von Hass, Furcht und Verfolgung, beherrscht vom Diktator Anton Hynkel und seinen Schergen. Das Nachbarland Osterlitsch indes idyllisch, voll von Musik, Liedern, Fröhlichkeit – und von Heurigen inmitten der landschaftlich malerisch gelegenen Weingärten, in denen sich all das Gute und Schöne zu Harmonie verdichtet.

Charlie Chaplin wusste natürlich, dass das nicht stimmte. Denn der Heurige mag sich oberflächlich betrachtet zwar tatsächlich als Idylle anbieten, mit seinem knirschenden Kiesboden, dem Duft welken Kastanienlaubs, dem absplitternden Lack der massiven Holztische, auf die das warme Herbstlicht fällt, der belebenden Schärfe frisch gerissenen Krens auf der gepökelten Rindszunge und dieser zauberhaft ominös-komplexen Würze des Gemischten Satzes. Und dazu das heitere Murmeln der Menschen, das ferne Klingen, wenn sie sich mit ihren dickwandigen Gläsern zuprosten.

Bei näherer Betrachtung indes ist der Heurige alles andere als ein Paradies, vielmehr ein Ort, an dem Krise, Verderben, Niedertracht und Häme ihre Heimat haben und das Übertreten von Gesetzen – geschriebenen wie ungeschriebenen – zum Alltag gehört.

Das beginnt bei Hintergehungen, an die sich der abgestumpfte Gast im Lauf der Jahrzehnte entweder schon gewöhnt hat oder die er in seiner nichtsahnenden Naivität hier einfach nicht für möglich hält. Man wagt es kaum auszusprechen beziehungsweise niederzuschreiben, aber – ich hoffe, Sie sitzen jetzt – der Liptauer wird bei Wiener Heurigen und Buschenschanken nicht immer nur mit Brimsen und Butter gemacht, weit gefehlt, oft enthält er auch Topfen und/oder Margarine!

Das ist schwer auszuhalten, ich weiß.

Aber es kommt noch dicker: Was Ihnen beim Heurigen als Gemischter Satz verkauft wird, ist keineswegs immer Wein, der aus Trauben vieler verschiedener Rebsorten, die da fröhlich in uralten Weingärten durcheinanderwachsen, gepresst wird. Nein – und jetzt halten Sie sich fest –, die Rebzeilen dürfen reinsortig auch nebeneinanderstehen!

Überhaupt gelten Moral und Anstand beim Heurigen sowieso gar nichts mehr. Sie hätten heute gern ein Bier oder einen Kaffee oder was Warmes zu essen? Kein Problem, können Sie haben. Was einst tabu war und mit Kerker oder zumindest gesellschaftlicher Ächtung bestraft wurde, ist in heutigen pragmatischen Zeiten längst zum Alltag geworden. Wer würde heute noch in Tränen ausbrechen, weil dort, wo einst der legendäre Lier war, inmitten der Heiligenstädter Weingärten, jetzt eine Designervilla im südfranzösischen Stil steht? Wer darob verzweifeln, dass der Kürassier-Hengl, der Metzger-Prillinger, der Mandahus geschlossen haben, dass der Wagner am Reisenberg eine Eventlounge wurde, der Schober-Köller unter Reihenhäusern begraben liegt, der Rieke-Humbs längst Geschichte ist und der Bacher auch nur mehr in unseren Erinnerungen lebt? Niemand, denn unsere Tränen sind längst versiegt.

Aber auch ohne Sarkasmus kann gesagt werden, dass der Heurige nicht immer nur ein friedlicher Ort beziehungsweise die Friedseligkeit nur eine vermeintliche war. Tatsächlich eignete sich der Heurige Dank der von Joseph II. erlassenen Zirkularverordnung und der damit quasi legitimierten Anarchie sehr für Verschwörungen aller Stilrichtungen. Die Heurigenszene war schließlich kaum noch kontrollierbar, jeder, der einen Weingarten besaß, durfte sein Wohnzimmer für ein paar Tage oder Wochen im Jahr zur Ausschank machen – ein Albtraum für Spitzel und von der Obrigkeit gedungene Spione.

Und die Tatsache, dass es sich zwischen Weinreben unerkannt gut flüstern lässt – die amerikanische Redewendung für vage Gerüchte, »I heard it through the grapevines«, hat zwar einen anderen Ursprung, könnte aber nicht besser passen –, nutzten die Wiener Bürger schon seit jeher für Besprechungen der konspirativen Art. So vermutet Hedwig Stoeger in ihrem Buch »Grinzing und seine Weingärten« aus dem Jahr 1923, dass Hadmar von Sunnberg, Heinrich von Kuenring, Paltram Varzo, Otte de Foro, Sigfrid Leubl und andere Edle ihre Weingärten letztlich auch für geheime Unterredungen nutzten, um König Ottokar wieder in Amt und Würden zu setzen.

Und dann kommt natürlich der Faktor Alkohol dazu. Der Heurige ist zwar heute ein Ort, an dem man sich ein Konglomerat aus Nostalgie, gebietstypischen Speisen mit Slow-Food-Appeal, regionalen Weinen und archaischer Gastronomie-Kultur einverleiben kann. Früher – und das ist noch gar nicht so lange her – war er aber vor allem ein Ort, an dem man sich am billigsten und unkompliziertesten einen Rausch umhängen konnte. Noch bis vor ein paar Jahrzehnten spielte das Essen tatsächlich kaum eine Rolle, das brachte man sich von zu Hause mit, besorgte es sich bei Kiosken vor Ort oder verzichtete einfach darauf. Die damals beim Heurigen getrunkenen Mengen sind heute kaum mehr vorstellbar, was natürlich einerseits daran lag, dass die Weine sehr viel leichter waren, andererseits daran, dass der Heurige unter dem Deckmantel der Weinlaubidylle als gesellschaftlich akzeptierte Form von Realitätsflucht galt. Ein soziales Ventil gewissermaßen. Raufereien, Messerstechereien oder andere Gewalttaten gehörten beim Heurigen vielleicht nicht ganz so zur Folklore wie etwa bei Kirtagen oder Bierfesten, dazu gilt die Droge Wein in ihrer Wirkung als zu »sozial«, werden aber wohl auch vorgekommen sein.

Jedenfalls ging einer der grausamsten und bizarrsten Mordfälle der Wiener Kriminalgeschichte als sogenannter »Heurigenmord« in die Chronik ein: 1952 beschäftigte Wiener Zeitungen und deren Leser der gewaltsame Mord am sogenannten »Schokoladekönig vom Alsergrund« Johann »Hans« Arthold. Er wurde in der Nacht zum 22. November 1952 mit eingeschlagenem Schädel und durchtrennter Kehle in seinem Geschäft auf der Alser Straße vorgefunden, intensive Ermittlungen ergaben recht bald, dass er den Abend davor mit der um einundzwanzig Jahre jüngeren Adrienne Eckhardt bei einem Heurigen in Grinzing verbracht hatte. Nachdem zwischenzeitlich noch von einem geheimnisvollen Fremden als Mörder gesprochen worden war, gestand das dreiundzwanzigjährige Animiermädchen nach zweiwöchigem Verhör, dass sie die Gelegenheit von Artholds Einladung zum Heurigen genutzt hatte, um sich an ihm dafür zu rächen, dass er ihr einige Zeit davor das Angebot gemacht hatte, mit einer Prostituierten »widernatürliche« Sachen zu machen. Sie deponierte zu diesem Zweck einen Fleischwolf Marke »Alexanderwerk« in seinem Geschäft, und als man sich nach dem Heurigenbesuch dorthin begab, um noch Bier aus Pappbechern zu trinken, zog sie ihm den Fleischwolf ein paar Mal über den Schädel. Und weil ihr der Röchelnde leidtat, holte sie ein Messer aus dem vorderen Teil des Ladens, um dem Leiden ein Ende zu machen. Die nach einem spektakulären Prozess ursprünglich auf lebenslänglich festgelegte Haftdauer wurde letztlich auf zwanzig Jahre reduziert, Adrienne Eckhardt, die »Mörderin mit dem Fleischwolf« oder auch »Mörderin mit dem Engelsgesicht«, wurde 1967 entlassen.

Der Heurige, der kann’s also schon auch. Die vermeintliche Idylle, in der niemand mit Bösem rechnet, in der niemand die Hand am Feitl hat, ist natürlich trügerisch; die mitunter entrische Lage am Stadtrand, bei den Weinbergen, mit kaum Zeugen, vor allem keine nüchternen, wirkt für manche ermutigend; der Wiener Gemischte Satz, der zwar nicht gerade als Rabiatperle bekannt ist, aber in der richtigen Dosierung wohl auch schon enthemmend wirken und Aggressionspotenzial verstärken kann, trägt das seine bei; die mitunter tausend Jahre alten Gewölbe und Weinkeller unter den Heurigen, kaum ausgeleuchtet und auch nur wirklich ganz selten besucht, scheinen der ideale Ort für Verbrechen der düsteren Art. Und dann singt der Typ an der Zither auch noch die ganze Zeit vom Tod. Wer da nicht auf Gedanken kommt …

Florian Holzer ist Lokalkritiker bei der Wiener Stadtzeitung „Falter“ und der Tageszeitung „Kurier“ sowie Redakteur des Lokalführers „Wien, wie es isst“ im Falter Verlag. Er schreibt für Gourmet-Magazine im In- und Ausland und ist stellvertretender Chefredakteur bei „Gault Millau“.

Lisa Lercher ~ Stürmische Tage

Lisa Lercher

Lisa Lercher

Stürmische Tage

Das Leben ist ungerecht

Nichts währt ewig. Das letzte Jahr hatte ihm seine Grenzen gezeigt. Wie bittere Medizin hatte er die Erkenntnis seiner eigenen Endlichkeit hinuntergewürgt, begonnen, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Doch nun war alles anders. Er war wie Phoenix aus der Asche aufgestiegen, hatte unverhofft eine zweite Chance bekommen. Die würde er nützen, auch würde er einiges ändern. Das hatte er sich fest vorgenommen.

Er betrachtete die Frau an seiner Seite. Bald würden sie ihre Silberhochzeit feiern. Große Sonnenbrillen verbargen ihre Augen. Er lächelte sie an, wollte, dass sie diesen Tag genoss. Wie viel er ihr zu verdanken hatte, war ihm erst in seinen dunklen Stunden bewusst geworden. Er war sich nicht sicher, ob er an ihrer Stelle auch durchgehalten hätte.

Das Tor mit den metallenen Gitterstäben stand einladend offen. In steinernen Umrandungen blühten Dahlien, Astern und Tagetes. Zypressen warfen schmale Schatten auf den Weg.

Die Zwerchbreitelngasse trennte den alten vom neuen Teil des Friedhofs. Sein Blick fiel auf den Komposthaufen, auf dem Kränze und Bouquets verrotteten. Gleich gegenüber, ein paar Meter vom Eingang zum neuen Teil des Friedhofs entfernt, stand eine mächtige Platane, deren gezackte Blätter sich bereits verfärbten. Die Ausbuchtungen an ihrem schuppigen Stamm weckten Erinnerungen – an Eiterbeulen, Krankheit und Tod. Er schob sie energisch zur Seite, schritt rascher aus. Er hätte ihr diesen Abstecher ausreden sollen.

Das Familiengrab lag ganz oben, direkt vor dem vermorschten Bretterzaun, der sich zwischen Totenacker und Weinreben schob. Seine Frau nahm ein Grablicht aus ihrer Handtasche, entzündete den Docht mit ihrem Feuerzeug und stellte es in die Laterne.

Die in schwarzen Marmor gravierten Namen glitzerten golden. Vor ziemlich genau einem Jahr noch hatte er damit rechnen müssen, die kommenden Allerheiligen hier in Gesellschaft seiner verstorbenen Verwandten zu verbringen. Er wandte sich schaudernd ab. Seine Frau verschränkte die Finger ineinander und hielt den Kopf gesenkt. Betete sie?

Er ging die paar Schritte zum Hauptweg zurück, ließ, um auf andere Gedanken zu kommen, den fantastischen Ausblick auf sich wirken. Wie eine Kuppel wölbte sich das klare Herbstlicht über der Stadt. Im Vordergrund das zarte Gelb des Kirchturms und die hellroten Ziegeldächer der umliegenden Häuser, weiter hinten am Horizont schlängelte sich der Marchfeldkanal durch enges Grün. Neben der UNO-City stach der Donauturm in den Himmel, die Hochhäuser auf der Platte im Süden wirkten in der Weite des Beckens verloren. Schade, dass er den Fotoapparat zu Hause gelassen hatte.

Der Wind wehte Musikfetzen von der Kellergasse herüber. Er sehnte sich nach dem Trubel, der dort stattfand. Er hätte gern laut hinausgeschrien, dass er wieder da war, endlich wieder dazugehörte.

»Komm jetzt!«, sagte er und wippte ungeduldig mit dem Fuß. Seine Frau nickte, bückte sich und zupfte an einem Grashalm, der neben der Steinschale mit den Stiefmütterchen aus dem weißen Kies ragte.

Er deutete auf die Reklametafel, die die Stammersdorfer Kellergasse als schönste von Wien pries. »Grinzing hat auch seinen Reiz«, widersprach sie – mehr aus Prinzip, denn im Grunde war sie lieber hier.

Bevor er krank geworden war, hatte sie viele Nachmittage in den nördlichen Randbezirken Wiens verbracht. Sie war oft von Strebersdorf aus in den Hohlwegen, die die Lösshügel durchschnitten, unterwegs gewesen. Begleitet von quälenden Gedanken, hatten sie ausgedehnte Spaziergänge über Feldwege und Wiesen, manchmal bis hinauf zum Sender am Bisamberg geführt.

Es war ein Freitag gewesen, als sie bei einem Kaffee im Magdalenenhof beschlossen hatte, sich scheiden zu lassen. Sie hatte lange genug zugeschaut. Irgendwann musste einfach Schluss sein. Auch ihre Geduld hatte Grenzen.

Befreit, als ob ihr eine schwere Last von der Seele genommen worden wäre, war sie danach die Senderstraße hinunter zum Steinernen Kreuz gegangen. Dass das bunte Laub der Weinstöcke mit der Sonne um die Wette leuchtete, hatte sie für ein gutes Omen gehalten.

Die Atmosphäre des Weinfests in der Stammersdorfer Kellergasse, das über die Bezirksgrenzen hinaus als »Stürmische Tage« bekannt war, erinnerte ihn an die Kirtage seiner Kindheit. Der milde Herbsttag hatte viele an den Stadtrand gelockt. Er griff nach der Hand seiner Frau, um sie nicht in der Menge zu verlieren, und ließ sich mit ihr vom Besucherstrom treiben. Paare und Familien flanierten mit Kinderwagen und Hunden durch die Gasse. Er lächelte einem kleinen Mädchen zu, das die Schnur seines Hello-Kitty-Folienballons umklammerte. Vor einem abgewitterten Kellertor wurden Maroni und Kartoffelscheiben gebraten. Ein paar Meter weiter stand eine Vitrine mit Aufstrichbroten auf Papptellern. Appetitlich angerichteter Liptauer, Eiersalat und Grammelschmalz ließen ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Am liebsten hätte er die Finger der Reihe nach in die vollen Schüsseln gesteckt und abgeschleckt, so wie er es früher als Kind gern getan hatte, wenn die Mutter gerade nicht aufpasste. »Hast du Hunger?« Seine Frau verneinte. Sie hatte seine Hand losgelassen und kontrollierte das Display ihres Handys.

»Hat jemand angerufen?« Seine Frau schüttelte den Kopf. Sie schien ihm bedrückt. Womöglich lag es an den vielen Menschen? Er wusste, dass sie sich im Gedränge unwohl fühlte. Gern hätte er sie mit seinem Elan und seiner unbändigen Lebenslust angesteckt.

Sie hätte daheim bleiben sollen. Diese Horde Vergnügungssüchtiger, die sich durch die Kellergasse schob, war ihr zuwider. Sie verdarb den Zauber, den die alten Weinkeller, eingerahmt von Liguster, Holunder oder Heckenrosen, an ruhigen Tagen auf sie ausübten. Selbst die bunten Kellerstöckel, die sich rechts und links der Gasse an die Hänge drängten, erschienen ihr heute kitschig. Kein Vergleich zur Atmosphäre im Spätherbst, wenn sich skelettierte Rebstöcke in feuchtkalte Nebelschleier hüllten. Als wären sie zum Luftschnappen aus verfallenen Kellern gekrochen – so war es ihr manchmal vorgekommen.

Verfallen hatte auch er gewirkt, damals, als er ihr den Befund hinhielt. Sie war fest entschlossen gewesen, ihn an diesem Abend mit ihren Scheidungsabsichten zu konfrontieren. Während er verzweifelt mit seinem Schicksal haderte, hatte sie ihr Vorhaben verschoben. Er hatte ihr leid getan, als er ohne Panzer mit einem Mal schutzlos vor ihr stand.

Er deutete zu einem Weinfass, das zum Stehtisch umfunktioniert worden war. Gerade waren zwei Plätze frei geworden. Letztes Jahr hatte er die »Stürmischen Tage« ausfallen lassen müssen. Geschwächt von der Chemotherapie war er froh gewesen, wenigstens die Hühnersuppe bei sich zu behalten. Nach süßem, prickelndem Sturm, der so herrlich beschwingt macht, war ihm damals nicht gewesen. Nun freute er sich auf das erste Glas. »Mahlzeit«, prostete er ihr zu. Sie hatte sich einen Riesling bestellt.

Es hatte lange gedauert, bis sie eingesehen hatte, dass einer wie er sich nicht ändern würde. Sie hatte alles versucht – ihm Vorhaltungen gemacht, getobt, still gelitten, sogar probiert, seine Weibergeschichten zu ignorieren. Aber es hatte jedes Mal wehgetan, sogar noch nach mehr als zwanzig Ehejahren. Ihr Blick fiel auf das vergitterte Fenster des Weinkellers, das eine schmiedeeiserne Rebe zierte.

Sie musterte ihn von der Seite. Für einen, der sein Ablaufdatum überschritten hatte, sah er reichlich fidel aus. Auf die Ärzte im richtigen Leben war kein Verlass. Deshalb hatte sie gegoogelt und sich beim Netdoktor schlau gemacht. Als geheilt galt man erst nach fünf Jahren. Wollte sie so lange warten? Natürlich wäre sie als Witwe besser dran als nach einer Scheidung. Aber was, wenn er gesund blieb, noch ein langes Leben vor sich hatte? Er tätschelte ihren Arm. Sie bestellte sich noch einen Riesling.

Er hatte gebrannte Mandeln gekauft und steckte sich eine davon in den Mund. Es knackte, als er hineinbiss. Sie dachte an Schwarze Witwen und an Blausäure. Man könnte ihn mit kleinen Dosen Arsen vergiften. Damit waren einige vor ihr schon erfolgreich gewesen. Als er ihr das Stanitzel mit den Mandeln anbot, griff sie zu. Die mit karamellisiertem Zucker überzogenen Kerne waren noch warm.

Eine vollbusige Blondine im Dirndl drängte sich an ihm vorbei. Karola hatte ihm eine SMS geschickt. Bis jetzt hatte er noch nicht darauf geantwortet. Vielleicht würde er ihr später schreiben. Verdient hatte sie es nicht. Er verübelte ihr, dass sie so einfach den Kontakt abgebrochen hatte, nur weil sie mit seiner Diagnose nicht zurechtgekommen war. Schließlich war es sein Krebs gewesen … wenn er aber an ihren süßen Arsch dachte, den aufreizenden Schmollmund … Er rief sich zur Ordnung. Hatte er nicht seiner Frau versprochen, dass in Zukunft alles anders werden sollte? Er ein besserer Ehemann sein würde? Sie griff erneut in das Stanitzel mit den Mandeln. Er nahm es als Zeichen, dass sie langsam Gefallen an dem Ausflug fand.

Sein Blick in das Dekolleté der Blondine war ihr nicht entgangen. Das Mädel hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Karola, dachte sie. Am liebsten hätte sie ihm die süße Mandel in ihrem Mund ins Gesicht gespuckt. Oder ihm den Rest ihres Rieslings über den Kopf gekippt, damit das aufreizende Grinsen um seine Mundwinkel endlich verschwand. Glaubte er wirklich, dass sie nichts von der SMS wusste, die ihm Karola, dieses Flittchen, geschickt hatte? Sie kontrollierte sein Handy regelmäßig, sah auch in seinen E-Mails nach. Mit seinen Treuegelübden war es nicht weit her. Sie hatte es von vornherein geahnt. Trotzdem war sie dumm genug gewesen, ihm zu glauben, als er, den Infusionsbeuteln der Chemotherapie ausgeliefert, hilflos vor ihr lag. Hatte man nicht oft genug von Fällen gehört, in denen ein naher Tod vieles änderte? Außerdem schlief er wieder regelmäßig mit ihr – auch wenn sie nicht alle seiner bevorzugten Praktiken mochte. Die Hoffnung starb immer zuletzt.

Ihre Enttäuschung schlug in flammenden Ärger um. Wozu hatte sie sich solche Mühe gegeben, hingebungsvoll die treusorgende Ehefrau gespielt? Wahrscheinlich hatte sie ihn irgendwie immer noch geliebt. Seine hilflose Anhänglichkeit hatte sie gerührt. Jetzt, im Nachhinein, hasste sie sich für ihre Schwäche.

Als er zum Aufbruch drängte, kamen ihr die Hohlwege in den Sinn. Manche der Lösshänge waren abrutschgefährdet, hatte man ihr erzählt. Man könnte … nach einer längeren Regenperiode … Sie verwarf den Gedanken. Der spontane Einfall barg zu viele Unsicherheiten.

Der Duft nach Zuckerwatte weckte Kindheitserinnerungen. Die Zentrifuge wirbelte eine rosa Wolke auf den Holzstab. Er hätte ihr gern die gebauschte Süße in kleinen Fetzen in den Mund geschoben und damit die Säure ihrer Übellaunigkeit neutralisiert. Sie sollte sich mit ihm freuen, das Leben genießen. Hatte sie schon vergessen, wie schnell sich alles ändern konnte?

Was wohl in ihrem Kopf vorging? Sie sah so nachdenklich aus. Vielleicht heitert sie ein Besuch bei ihrem Lieblingsheurigen auf?, überlegte er. Der Föhrenbusch, der anzeigte, dass »ausg’steckt« war, war bereits in Sicht. Er hoffte, dass sich im Garten noch ein Plätzchen fand – vielleicht sogar unter einem Nussbaum, mit dem Bisamberg als stimmungsvoller Kulisse.

Das Lokal war voll – sie mussten sich eine andere Einkehrmöglichkeit suchen. Er überließ ihr die Wahl. Wollte sie in Tom’s Torkelkeller, zum 100 Eimer, zur Christl, in den Dornröschenkeller …? Sie zuckte die Schultern. Während der »Stürmischen Tage« war in Stammersdorf überall viel los. Sie entschieden sich für das Lokal schräg gegenüber, erklommen die Stufen zur Terrasse. Auch hier waren die Bänke an den langen Holztischen mehrheitlich besetzt. Er dirigierte sie in den hinteren Bereich, wo noch etwas frei war – von hier aus sah man auf die Kellergasse hinunter.

Sie saßen mit zwei Ehepaaren am Tisch, die offensichtlich befreundet waren. Die Männer wirkten trinkfest oder sahen zumindest so aus. Die Frauen teilten sich ein Schweinsbratenbrot.

Er hatte eine Unterhaltung mit den Männern begonnen, seine Kindheit und Jugend in Floridsdorf aufleben lassen. Sie kannte die alten Geschichten und sah gelangweilt auf das bunte Treiben in der Kellergasse. Die Sonnenbrille hatte sie aufbehalten. Der Kren auf dem Schweinsbratenbrot der Frauen biss ihr in den Augen.

Ihr Mann hatte sich ein Blunzngröstl von der Theke geholt. Er schob ihr den Teller hin. Sie nahm einen Bissen. Er würde ja doch keine Ruhe geben, bevor sie nicht gekostet hatte. Er schmatzte genüsslich. Es widerte sie an. Allein die Art, wie er sich das Essen ins Gesicht stopfte – sie unterdrückte den Impuls, ihn zu stoßen, damit ihm die Gabel in den Gaumen fuhr. Sie malte sich aus, wie er sich verschluckte, panisch nach Luft schnappte, blau anlief und, während sie seine Hand hielt, röchelnd sein Leben aushauchte …

»Hast du wirklich keinen Hunger, Mausi?«

»Nein.« Sie wandte sich ab, wollte nicht, dass er Schlüsse aus ihrer Miene zog.

Er hatte sie zu einem Fluchtachterl überredet, nicht hier, sondern auf dem Rückweg, beim Heurigen mit der alten Weinpresse im Vorgarten, wollte er es trinken. Sie hatte zugestimmt, obwohl sie den Riesling bereits spürte. Sonst trank sie nie so viel. Auch er war schon reichlich beschwingt. Das Auto würde man oben beim Friedhof stehen lassen. »Ich muss noch kurz wohin«, ließ sie ihn wissen. Er schloss sich ihr an. Ganz Gentleman, ging er die schmale, steile Betonstiege, die zu den Toiletten führte, voraus.

Der Wind hatte ein paar Blätter in den Abgang geweht. Sie ging vorsichtig, denn die Stufen waren feucht. Mit einem Mal verlor sie den Halt, schwankte und drohte zu stürzen. Sie griff nach dem Hemd ihres Mannes, krallte sich daran fest.

Er fluchte, als er das Geländer zu fassen bekam. »Spinnst du?«, blaffte er sie an.

Ihre Knie zitterten, sie stammelte eine Entschuldigung. »Ich bin ausgerutscht.«

Sein erschrockener Ärger wich ritterlicher Besorgnis. »Ist ja noch einmal gutgegangen«, winkte er ab.

Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, dachte sie, als sie sich die Hände wusch. Es war nicht einmal schwierig gewesen. Aber könnte sie es absichtlich tun? Zusehen, wie er taumelte, die Stufen hinunterkollerte und sich dabei den Hals brach? Sie spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und ließ den Strahl über die Handgelenke laufen.

Das Gedränge in der Kellergasse war schlimmer geworden. Mehrmals fürchtete sie, bald endgültig festzustecken, ausharren zu müssen, bis sich die Ersten entschlossen, endlich nach Hause zu gehen. Klaustrophobische Ängste pressten ihr den Schweiß aus den Poren. Sie wandte unwirsch den Kopf, als sie das Zupfen am Ärmel spürte – hielt es im ersten Moment für die Zudringlichkeit eines Betrunkenen. Doch es war ihr Mann, der zu einem der Keller hindeutete. Er hatte Bekannte entdeckt und zog sie an der Hand zu einem begrünten Vorplatz mit Stehtischen. Sie kannte das Paar, er war ein Geschäftsfreund ihres Mannes. Die Männer organisierten Getränke. »Krixikraxi«, sagte der Geschäftsfreund, »Mahlzeit«, antwortete ihr Mann, als er sein Sturmkrügerl hob. Die Frauen hatten sich für den Gemischten Satz entschieden. Ein Riesling wäre die bessere Wahl gewesen.

Ein paar Keller weiter spielte eine Kapelle auf. Die Unterhaltung war schon zuvor schleppend gewesen, die Blechbläser brachten sie endgültig zum Erliegen. Sie versuchte, ihrem Mann zu verstehen zu geben, dass es Zeit war, sich zu verabschieden. Doch er war abgelenkt. Am Nebentisch war ein Streit ausgebrochen. Er drohte zu eskalieren. Ihr Mann ging auf einen der Kontrahenten zu, legte ihm eine Hand auf den Arm. Was mischte er sich ein?, dachte sie, bevor sich ihre Augen weiteten. Es war vermutlich ein Weinkrügerl gewesen, das ihren Mann getroffen hatte. Wie ein blitzender Pfeil war es in seine Richtung geflogen, abgeprallt und irgendwo auf dem Wiesenfleck gelandet. Ihr Mann griff sich an den Kopf, bevor er taumelnd zu Boden sackte. Ein schrilles Lachen entfuhr ihrem Mund, schneller, als sie es mit der Hand ersticken konnte. Dieser Unfall war einfach absurd. Dann besann sie sich darauf, was man von einer Ehefrau wohl in einer solchen Situation erwartete, kniete sich zu ihrem Mann hin und barg seinen Oberkörper in ihrem Schoß. Blut tropfte von der Wunde auf ihre helle Strickjacke. Der Geschäftsfreund ihres Mannes beugte sich zu ihr. »Die Rettung ist gleich da«, sagte er.

Sechs Wochen später:

Sie schob ihre neue Sonnenbrille in das frisch blondierte Haar. Die Spätherbstsonne fiel auf die bunten Gestecke und Blumenschalen, mit denen die Gräber zu Allerheiligen geschmückt worden waren. Auch ihm würde sie beim nächsten Mal gelbe Chrysanthemen oder altrosa Erika bringen. Eine Böe wirbelte Platanenblätter über den Weg. Sie zog den Mantel enger um ihr schwarzes Kostüm.

Er hatte lange gekämpft. Nach zwei Wochen künstlichen Tiefschlafs war er langsam aus dem Koma geholt worden. Eine Sprachstörung und die Lähmung der rechten Hand blieben als Folgeschäden des Schädel-Hirn-Traumas zurück. Wer das Weinkrügerl, das an allem Schuld war, geworfen hatte, war nicht festzustellen gewesen.

Sie witzelte, dass er im Sternzeichen bestimmt Kater war und jetzt zwei seiner sieben Leben verbraucht habe. Insgeheim jedoch war sie verzweifelt. Mit seinen Gebrechen würde er im Alltag nun noch mehr auf sie angewiesen sein. Ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Es musste doch irgendeine Möglichkeit geben, sich einer solchen Zukunft zu entziehen.